Россия у «разбитого корыта»: позор Портсмута

Российская делегация в Портсмуте. Сидят С. Ю. Витте и барон Р. Р. Розен

Петербургу склоняется к миру

Гибель 2-й Тихоокеанской эскадры (в основе Балтийский флот) в Цусимском сражении в мае 1905 г. стало одним из самых острых унижений Российской империи. 21 корабль погиб, 7 сдались в плен, 6 было интернировано. Почти 6 тыс. человек было убито и ранено, более 6 тыс. попало в плен. Японские потери были минимальны – 3 миноносца. Такого разгрома не ждал никто.

В самой России была смута, которую подогревали как могли наши западные «партнёры» и японская разведка. Так, в Царстве Польском волнения и всеобщая стачка летом переросли в вооруженное восстание в городе Лодзь. На улицы вышли тысячи рабочих с красными флагами. Польские националисты и социалисты стали стрелять в представителей власти, военных. Против них бросили пехоту, кавалерию и казаков. Сотни людей были убиты и ранены.

Империю «раскачивали». Однако она ещё была сильна – полиция, казаки и кадровая армия боролись с восставшими. Против смуты, подрывавшей порядок и нормальную жизнь, выступила «глубинная Россия» (простой народ), которую обозвали «чёрной сотней».

После Цусимы император Николай II созвал совещание, на котором был поднят вопрос о перемирии с Японией. Одновременно на Дальний Восток по-прежнему шли новые соединения и части. В тот же день (6 июня) царь дал аудиенцию американскому послу Джорджу Майеру:

Главный японский стратег генерал Кодама Гэнтаро выступал за мир, но считал, что надо сначала захватить часть русской территории, чтобы улучшить переговорные позиции. Наименее защищенной частью России на Дальнем Востоке был остров Сахалин. 7 июля 1905 г. японский десант высадился на Сахалине. Русский гарнизон к концу месяца был разбит и капитулировал.

Эта незначительная в военном и стратегическом отношении операция имела большое политическое и дипломатическое значение. Японцы захватили часть русской земли и могли предъявить это на переговорах.

Япония укрепила своё международное положение. Японская империя продлила срок действия англо-японского союза ещё на десять лет. Лондон дал согласие, что Корея переходит в сферу влияния Токио. И главное, если соглашение 1902 г. имело только оборонительное значение, то теперь добавились новые статьи, по которым гарантировалось военное сотрудничество Лондона и Токио в случае нападения третьей стороны.

Почти одновременно было подписано тайное соглашение Японии с США. В обмен на твёрдый отказ японцев претендовать на Филиппины, американцы признавали власть Японии над Кореей.

При этом противники России, с помощью главы российского правительства Витте и министра иностранных дел Ламздорфа, торпедировали возможность стратегического союза России и Германии (соглашение в Бьёрке).

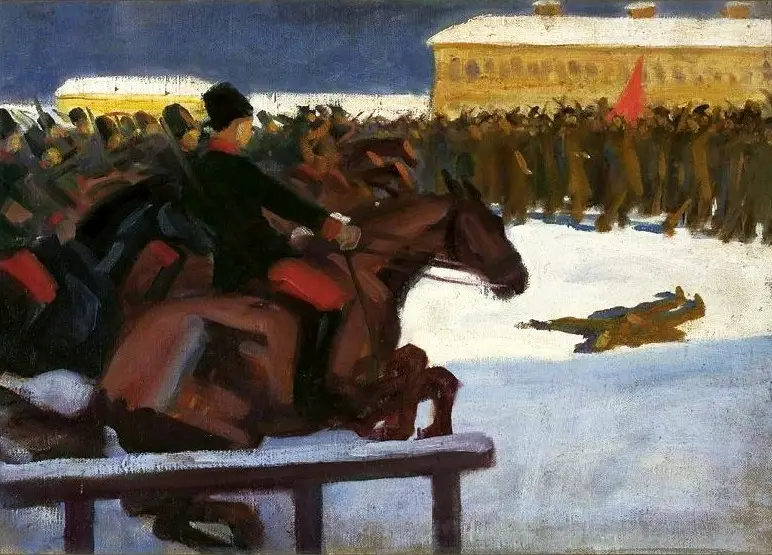

Уличная демонстрация 1905 года. Худ. Владислав Скочиляс

Японии нужен мир

Несмотря на успехи армии и флота, дипломатии, в Токио понимали, что империи нужен мир. Войну нужно остановить, пока ещё армия выглядит победителем. Ни одна из побед японской армии не была решающей.

Японские военачальники были сильно обеспокоены состоянием своих войск. Людские ресурсы были истощены, армия уже не росла, резервов почти не было. Имперский Генштаб подсчитал, что Япония может выставить ещё 1,5 дивизии из имеющихся разбросанных частей.

Кадровый офицерский и унтер-офицерский костяк армии был выбит в жестоких сражениях. Во главе полков стояли пожилые офицеры резерва, первоначальный командный состав погиб либо был на лечении.

Японская армия прекратила наступление в Маньчжурии, держалась пассивно, де-факто отдав инициативу в войне. В сущности, японцы уже не могли наступать. Не было ни сил, ни средств, коммуникации были сильно растянуты. Дикие и необжитые пространства Маньчжурии «растворяли» японскую армию. А далее была ещё более дикая Сибирь. Японцы боялись, что русские перейдут к «тотальной» войне, как с Наполеоном. У Японии не было ресурсов для такой войны.

Более половины японского бюджета уходило на войну. Это разоряло империю. Россия же не была истощена экономически, имела практически бесконечные людские резервы.

Настоящий «мозг» японской армии Кодама весной 1905 г. прибыл в Японию и настойчиво продвигал мысль о заключении мира. Он сказал вице-начальнику японского Генштаба генерал-майору Нагаока:

В конечном счете Кодама смог оказать воздействие на правительство. Японские политики с помощью американцев стали искать возможность заключения мира.

Тем временем русская армия только усиливалась. Летом 1905 г. русская армия имела уже подавляющее преимущество: 38 полнокровных дивизий против 20 японских. Против каждой японской дивизии мы имели почти корпус. Качество наших войск заметно улучшилось: прибывали отборные полки и дивизии из западных военных округов (где готовились к войне с германцами).

России нужна была победа. Русский главнокомандующий Линевич мог просто задавить противника количеством и качеством своих войск. А затем сбросить японцев в море. Победа бы сразу ослабила революционные силы, вернула империи престиж и уважение в мире. Возможно, что в 1914 г. в Берлине просто бы не решились начать войну.

Как отмечал русский военный историк А. А. Керсновский: «Перейди Линевич в наступление у Сыпингая – Россия не знала бы бедствий 1905 года, взрыва 1914-го и катастрофы 1917-го». К несчастью, генерал Линевич совершенно не чувствовал огромной исторической задачи, что была возложена на маньчжурские армии в то лето 1905 года. Он весь ушёл в «хозяйственность», смотрел войска, слал в Петербург телеграммы о том, что войска эти «горят желанием сразиться и победить врага», но сам желания этого, увы, не обнаруживал».

В результате все «окна возможностей» были пропущены, все возможности упущены. Мирные же переговоры лишь подавили и так слабую волю русских полководцев этого периода упадка империи.

Американское посредничество

В Вашингтоне поняли, что пришло время для переговоров. Время, чтобы зафиксировать прибыли и убытки. Основные задачи были решены. Дальнейшие победы и усиление Японии за счёт России и Китая не устраивали США. Им не нужен был новый конкурент в регионе. Также американцы не могли допустить разгрома Японии и усиления России на Дальнем Востоке, что также было возможно.

Уже в марте 1905 г. президент Теодор Рузвельт сообщил японцам, что готов выступить как посредник. В конце мая японская сторона сделала Рузвельту запрос: не может ли тот устроить встречу двух воюющих сторон с целью проведения прямых переговоров.

В июне Рузвельт выступил с предложением «от своего имени и по своей инициативе» об организации мирных переговоров. Царь Николай II это посредническое предложение принял, исходя из позиции «внутреннее благосостояние важнее, чем победа». Хотя оговорился, что «не может допустить ни хотя бы одной копейки контрибуции, ни уступки одной пяди земли».

Переговоры решено было провести на территории страны, не вовлечённой в военный конфликт. Поэтому мирная конференция прошла в американском Портсмуте, она открылась 22 августа 1905 года. Полномочную делегацию России возглавлял Витте, японскую — министр иностранных дел Комура Дзютаро.

Рузвельт всё время, пока шли переговоры русских и японцев о мире, фактически шантажировал Николая. Он писал царю, что «продолжение войны означает потерю не только Сахалина, но и Восточной Сибири».

Портсмут и его значение

5 сентября 1905 года в американском городе Портсмуте Витте, Розен и Комура, Такахира подписали мирный договор. Россия передала Японии Квантунскую область с Порт-Артуром и Дальним, уступила южную часть Сахалина до 50-й параллели, отдала Южно-Маньчжурскую железную дорогу от Артура до Чанчуня длиной 735 км со всем принадлежащим имуществом (более двух третей всей дороги). Самой южной станцией, остававшейся в руках российской КВЖД, стал Куаньчэнцзы, в северной части города Чанчуня. Россия признала преобладание японских интересов в Корее и Южной Маньчжурии.

Требования японцев по поводу контрибуции и возмещения издержек (3 млрд. рублей) были отвергнуты. Япония на них не настаивала, спешила заключить мир и опасалась возобновления военных действий в невыгодных для себя условиях.

Однако Россия обязывалась заключить с Японией конвенцию по рыболовству в русских территориальных водах Японского, Охотского и Берингова морей сроком на 12 лет. Конвенция, подписанная 28 июля 1907 года в Петербурге, была так выгодна для Японии, что её называли скрытой контрибуцией.

Витте также «позабыл» о кораблях 1-й Тихоокеанской эскадры, полузатопленных в Порт-Артуре (японцы их подняли, укрепив свой флот), либо попавших в плен по вине Небогатова. Эти корабли можно и нужно было вернуть России, однако этого не сделали. В результате броненосцы и крейсера усилили флот Японской империи и напоминали России о «позорной» войне.

Между прочим, Япония попользовалась и еще одной добычей, о которой мало кто знает. Дело в том, что Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) лишь проектировалась, а 12 июня 1898 года «высочайшим повелением» Николая «Обществу КВЖД» было даровано право содержать еще и океанское пароходство. В том же 1898 г. в Англии были закуплены три первых парохода. К русско-японской войне «флот КВЖД» насчитывал 22 больших и малых судна, среди которых были такие, как грузопассажирские «Монголия» и «Манчжурия», стоившие по миллиону рублей каждое.

И почти всё это богатство досталось японцам даром. Что-то было ими захвачено, что-то поднято со дна после затопления нами. Так что Япония и без Сахалина, без контрибуции с России получала от войны очень крупную компенсацию — уже за счет отдачи ей Россией портов, городов, коммуникаций, военных кораблей и торговых судов.

Россия потеряла основные стратегические, экономические позиции на Дальнем Востоке, за которые заплатила огромную цену кровью и золотом. В частности, был потерян Тихоокеанский флот и возможность его базирования в теплом море. Японцы на Южном Сахалине угрожали Владивостоку и нашим основным морским коммуникациям. Колоссальные средства, вложенные в Маньчжурию – Желтороссию, были в основном потеряны.

Витте, сдав позиции России на Дальнем Востоке, получил от американской прессы звание «короля всех дипломатов».

Эти позиции смог вернуть в 1945 году Сталин (Почему Сталин начал войну против Японии).

Россию выбили из Китая (Маньчжурии), большого Дальнего Востока, снова нацелив её на европейские разборки. Репетиция Первой мировой войны прошла успешно: США и Англия успешно стравили японцев и русских, затем использовали этот опыт в Европе (немцы против русских).

При этом Япония не сказать, что очень выиграла: её подсадили на кредиты, контрибуции не было (урон экономике), территориальные уступки России были минимальными. Япония была ослаблена и не могла угрожать США и Британии, у которых были свои планы по гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Китае.

1 марта 1919 года бывший командир корпуса на Северном фронте и будущий управляющий военным министерством у Колчака барон Алексей Будберг ехал по Южной Манчжурии, направляясь в Токио.

Вот что написал он позднее об этой поездке:

Хорошая эпитафия над той дальневосточной политикой царского правительства, основы которой заложил Витте и которую он же похоронил в американском курортном городке Портсмуте.

Портрет Сергея Юльевича Витте в дни подписания Портсмутского мирного договора в 1905 году

Информация