Китай: симбиоз со степью?

Кочевники. Генерация нейросети

В статье идет речь о том, существовал ли какой-то симбиоз, или мог бы существовать между земледельческим государством и кочевыми соседями на примере Китая.

К ее написанию меня подвигла дискуссия в комментариях к моей статье на ВО о Евразийстве.

Благодаря Л. Н. Гумилеву, и в особенности его поклонникам, теория симбиоза между кочевниками и соседними земледельческими народами стала очень популярной.

Речь о симбиозе, конечно, идет прежде всего между разгромленными монголо-татарским вторжением древнерусскими Землями и появившейся у её границ Ордой.

Но мы рассмотрим в данной статье ситуацию в юго-восточной Азии.

С момента возникновения китайской земледельческой цивилизации начались и столкновения с соседними кочевыми этносами. Мы не будем рассматривать вопрос симбиоза на всем протяжении китайской истории, а сосредоточимся на средневековье.

С момента распада эталонной в истории Китая империи династии Тан начались не просто активные боевые действия против степных этносов, коих, как мы писали в истории китайского этноса, было множество, как и торговых сношений, начался прямой захват территорий земледельческого государства соседями.

Кочевники

Хозяйственный тип кочевника не менялся на протяжении веков и имел такой же характер, что у скифов, гуннов, тюрок, калмыков, казахов и пр. Изменение климатических условий лишь опосредованно влияло на хозяйственный тип кочевников, тем более на устоявшуюся социальную структуру.

Важным фактором кочевого хозяйствования было то, что оно не могло производить излишков для поддержания иерархических структур, не участвующих в производстве. Поэтому огромное количество исследователей считают, что кочевники не нуждались в государстве.

Хозяйственная деятельность велась в рамках рода, редко и почти не выходила на племенной уровень. Скот нельзя было накапливать до бесконечности, в отличие от того, что происходило в земледельческих обществах. Внешняя среда жестко регулировала этот процесс, поэтому выгоднее было раздавать излишки, и не только излишки, бедным родственникам для выпаса или на «подарки», для усиления престижа и авторитета, в рамках системы «одаривания», для увеличения улуса.

В то же время кочевники, в отличие от земледельцев, не могли существовать исключительно в рамках своей хозяйственной деятельности. Им требовался обмен с земледельческим обществом, для получения продуктов, которые полностью отсутствуют у них.

Получать эти материальные ценности у земледельческого Китая не всегда представлялось возможным. Он рассматривал кочевников как постоянный источник военной угрозы и прямо препятствовал этому взаимодействию, от постройки Великой китайской стены, проведения политики вторжения в степь, с целью уменьшения «поголовья» кочевников, до политики: «и и чжи и» – «с помощью варваров усмирять варваров».

Собственность и степь

У земледельцев власть основана на управлении обществом с целью контроля и перераспределения прибавочного продукта. Как сказал Чингис-хану «длинная борода», Елюй Чуцай, сам окитаившийся потомок императора киданей Ляо:

В фразе этой не только о системе управления земледельческим обществом, но и о том, что и сами монголы смогут управлять, только приняв правила управления таким обществом, т. е. откажутся от кочевых традиций, став правителями, более стабильного, с точки зрения китайцев, земледельческого общества.

У кочевников таких систем управления нет, нечего контролировать и распределять, нечего откладывать на «чёрный» день, нет никаких накоплений. Скот не мог быть объектом накопления, зато его падёж затрагивал богатого сородича сильнее, чем бедного. Отсюда и походы на земледельцев носили характер разорительных набегов: психология кочевника требовала жить сегодняшним днем.

Поэтому власть у кочевников носила исключительно внешнюю атрибутацию, была направлена не на управление своим обществом, а на контакты с внешними сообществами и странами. И была она прежде всего военной.

Земледельцы черпали ресурсы для войн из своего общества, путем взимания налогов и поборов, степняки налогов не знали, а источники для войны добывали извне.

Стабильность кочевых империй напрямую зависела от способности вождя получать продукты земледельцев и трофеи в военное время и дани и подарки в мирное. Именно таким щедрым редистрибутором предстает в «Сборнике летописей» молодой Чингис-хан:

Так Угэдэй и его сын Гуюк, Мункэ-хан, Хубилай продолжали традицию великого завоевателя, а во многом и превзошли самого Чингис-хана, впрочем, у них было что дарить:

Сама система кочевого общества диктовала степнякам поведение, когда всё захваченное у земледельцев в лучшем случае можно было просто съесть. Показательно, что после похода в богатую Среднюю Азию, Иран и соседние с ними страны, в Монголии оказалась, что раздавать уже и нечего, и поэтому срочно начали войну с Золотой империей.

Шелка и украшения шли всего лишь для подчеркивания статуса, а рабы мало чем отличались от скота. Как подметил писатель В. Ян, Чингис-хан

Такая система была не только у монголов, но и у всех кочевников, с которыми столкнулись китайцы.

Государственные образования кочевников на территории земледельческого Китая

В условиях распада империи Тан, по внутренним причинам, кочевники начали осуществлять вначале давление на его границах, после чего перешли к захвату территорий, где проживал китайский этнос.

Кочевники уже захватывали земли китайских земледельцев, так, тюркоязычные табгачи (тоба) захватили север Китая и основали династию Северный Вэй (386-552 гг.).

Завоевание северного Китая связанно с киданями – монгольский кочевой племенной союз. Русское наименование «Китай» происходит от названия «кидани», которое использовали различные тюркские народы для названия «Поднебесной», а «татары» – для всех племен монгольского этноса.

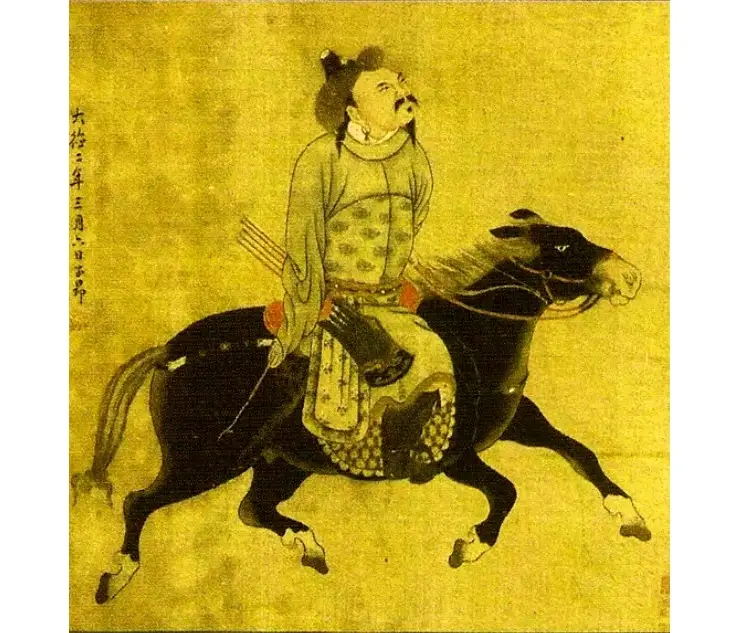

Всадник. Художник Чжао Мэнфу (1254–1322)

Кидане после набегов временно оккупировали китайские округа в Лянь и Юнь империи династии Поздняя Цзинь, осколка империи Тан, а в 936 г. на этих землях возникла киданьская империя династии Ляо (Железная).

Ее возникновение заставило консолидироваться китайцев, где в боях с киданями империи династии Поздняя Чжоу в 960 г. был провозглашён император новой династии, Сун, полководец Чжао Куан-ин.

А ситуация с захватом земель привела к перевороту в психологии кочевников. Длительная борьба Ляо с Сун показала обитателям степи, что Китай может стать лакомым куском и постоянным источником безбедного существования в благодатных климатических условиях:

Император Сун – Ши Цзинтан признал кочевого хана Ляо «отцом».

Китайские администраторы, решившие служить новым властителям, способствовали укоренению кочевников в захваченных провинциях:

В результате все китайцы стали спокойно жить и заниматься своими делами…

Был ли это симбиоз или завоевание? Когда китайская система управления и организации преобладала для большинства оседлого населения, над ней стояла чужеземная власть киданей, которые управлялись как «орда». Менее чем за сто лет кидане «разложились» под воздействием благ оседлой цивилизации, начиная с их вождей, что привело к ослаблению их боевых навыков.

Империя Сун смогла натравить на империю Ляо чжурчжэней (нюйчжэнямий), маньчжурский этнос и данников киданей. В 1125 г. император Железной империи был захвачен чжурчжэнями и низложен, о чём была оповещена союзная империя Сун.

Новые «варвары» не «оправдали» надежд китайского государства, а сами захватили северную часть Китая, вместо Железной создав Золотую империю.

И они тут же начали атаки на китайцев, осадив столицу империи Сун Кайфын (Кайфэн) в совр. провинции Хэнань. После длительной борьбы в 40-е гг. XII в. империя Сун признала вассальную зависимость от новой империи чжурчжэней.

А у новых захватчиков северного Китая не было никаких механизмов управления земледельческими территориями с урбанистическими центрами. Поэтому чжурчжэни в 30-х гг. XII в. вводят единую китайскую систему управления, сохранив административное деление по китайскому образцу, с местными властями, состоявшими из китайцев и киданей. Одновременно над ними стояла племенная система чжурчжэней. Но, как и в случае с киданями, воинственные всадники не выдержали испытания материальными возможностями цивилизации. Уже в 1180 г. «История Золотой империи» сообщает, что общины чжурчжэней мэнъань и моукэ впали в роскошь и пьянство. Знать перенимает китайские обычаи, китайский язык, одежду и даже имена и фамилии. Император Ши-Цзу (1123–1189) утверждал, что традиционные обычаи нюнчей забываются. В 1185 г. произошел эпизод, когда император увидел, что и его гвардия, и войско, некогда грозные всадники-стрелки, разучились стрелять из лука. А в 1188 г. было запрещено пить вино на работе чиновникам и воинам в карауле.

Для большинства земледельцев китайского этноса власть новой династии Цзинь обернулась двойным гнетом, так как кроме произвола кочевников их давили бесконтрольные местные чиновники, процветало взяточничество и воровство.

Всего за какие-то 50 лет суровые и грозные воины под воздействием материальных благ превращаются или в чиновников, похожих на китайцев, или в простых крестьян.

Безусловно, такова судьба большинства кочевых этносов-завоевателей периода территориально-соседской общины, если они уступали по численности оседлому населению. Любые кочевые этносы, приобщившись к плодам цивилизации, утрачивают свою воинственность.

Развитие таких обществ было возможно исключительно за счет внешней агрессии. А на границах Золотой империи, которая безусловно была в военном отношении мощнее, чем соседи, тем не менее, сложился паритет с империями династии Сун и Си Ся, как и с монгольскими племенами на севере.

И опять, новая волна кочевников в начале XIII в. должна была обрушиться на земледельческую цивилизацию Китая.

Монголы в бою. Миниатюра из «Джами ат-таварих» XIV в. Манускрипт. Тебриз. Библиотека Прусского культурного наследия. Берлин. ФРГ

Монголы и империя династии Юань

Как известно, монголы завоевывали территорию, где обитал земледельческий китайский этнос, в течение 68 лет, при этом были захвачены две некитайские империи и одна китайская на территории современного Китая.

Но сформировался ли некий симбиоз между кочевниками монголами и китайским этносом? Не будем забывать, что на этой территории обитали еще и кидане, чжурчжэни и тангуты.

Как и у предыдущих кочевников-завоевателей, военная система управления племенным союзом победителей не могла обеспечить управления значительно более сложным земледельческим обществом.

Создавая империю династии Юань, образованный по-китайски монгольский воитель Хубилай-Сэчэн воспринял китайскую систему управления империи династии Сун и даже усовершенствовал её, привлек к управлению китайских чиновников.

Но что бы он ни декларировал, действовать вопреки структуры кочевого общества завоевателей он не мог. Поэтому в империи Юань была сегрегация, где монголы были на верху пирамиды, а китайцы именно из империи Сун, самый многочисленный этнос, внизу: если монгол убивал китайца, он или выплачивал стоимость осла, или просто отправлялся в поход, а за нанесения удара монголу китайца казнили. Земли северного Китая были розданы монгольской знати еще в 20-х гг. XIII в., которая варварски эксплуатировала население: кочевники не задумывались о воспроизводстве в хозяйствах и исходили исключительно из своих потребностей.

Такая ситуация входила в серьёзное противоречие с формально стройной системой новой империи Юань. А в условиях окончания внешних войн, из которых монголы могли черпать новые ресурсы, ситуация стала угрожающей для власти номадов.

И как обычно бывает в кризисные моменты, шараханье властей (репрессии против китайских чиновников и просто так, попытка возврата к «консервативным» ценностям) приводили еще к более худшим результатам. А монгольская верхушка, начиная с великого хана, перенимая обычаи китайцев, переставала быть богатырской. И если Хубилай был монгольским богатырем, то этого не скажешь о Тогон Тэмуре (1271–1368 гг.). В ходе кровопролитной войны за независимость китайцы смогли победить, последний император монгольской династии Юань бежал в 1367 г. в Монголию.

21 январе 1368 г. ван Чжу Юаньчжан объявил о создании империи династии Мин («Светлой»).

С властью кочевников было покончено до падения империи династии Мин в XVII в. Все наследие монгольской власти в Китае, включая монголов, уничтожено. И хотя столкновения и даже походы монголов в Китай продолжались, в 1449-1450 г. они даже осадили Пекин, кочевники севера не представляли такой угрозы, как в период X–XIV вв. В свою очередь китайцы тоже совершали походы в степь и вносили сумятицу между разными монгольскими племенными союзами.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что говорить о симбиозе между степью и земледельцами, на основе китайской истории, значит игнорировать исторические реалии.

Продолжение следует...

Информация