Сражение за укрепрайон Котон в августе 1945 года: отчёт 79-й стрелковой дивизии

Уже после того, как были подготовлены статьи о штурме укрепрайона Котон на Южном Сахалине в августе 1945 года, мне стало известно, что, оказывается, отсканирован и выложен в открытый доступ отчет 79-й стрелковой дивизии, составленный 20 ноября 1945 года и подписанный начальником штаба 79-й стрелковой дивизии, подполковником Клековкиным и начальником оперативного отдела того же штаба той же дивизии, капитаном Диденко (ЦАМО, ф. 1226 оп. 1, д. 7). Он был секретным до мая 2007 года.

Ну вот все у нас так — даже несекретные документы рассованы где-то так далеко, что их и не найдешь. Судя по всему, он был недоступен для всех или почти для всех, кто писал о боях за укрепрайон Котон, потому что он значительно дополняет и проясняет некоторые неясные моменты.

Бумага все стерпит

Отчет был напечатан в двух экземплярах. Оригинал, видимо, был отправлен в штаб 56-го корпуса, а копия осталась в штабе дивизии. Это видно по тому, что документ напечатан под копирку. Кто не помнит этих деталей, в пишущую машинку вставляли два или три листа бумаги, проложенных копировальной бумагой, и при ударе литеры на подложенных листах оставался оттиск того цвета, какой был у копирки: черный, синий, голубой иногда красный. Наша копия была сделана по голубой копирке.

Этот отчет, видимо, долго валялся в штабе дивизии без дела. Первая страница у него сильно смята и даже прорвана. Лишь потом его убрали к другим документам.

Первая страница отчета 79-й стрелковой дивизии с явными следами очень небрежного отношения

И при этом у него весьма удивительное содержание. Он противоречив. С одной стороны, в начале отчета заявляется:

С другой стороны, в отчете есть постоянные нападки на командира 179-го стрелкового полка. Например, на стр. 24 179-й полк обвиняется в медлительности действий, что противник успел организовать оборону поселка Котон, в котором первоначально японских сил не было, а на стр. 25 обвиняется даже в «ударе по пустому месту» и излишних потерях при штурме укрепленной военной базы севернее Котона.

Ну и вообще, в выводах присутствует, помимо всего прочего: «слабое управление боем подразделений», «в тактической подготовке мелких подразделений пехоты вскрылась слабая выучка в ведении боя в лесу и населенных пунктах», «неумение личного состава ориентироваться в лесу», «недостаточная решительность и инициатива офицерского состава».

Ну да, «хорошо подготовленный, обученный личный состав», как дошло до боя и штурма укрепрайона, вдруг оказался слабо обученным, неумелым, недостаточно решительным и инициативным.

Задача перед 79-й стрелковой дивизией ставилась в переходе границы, овладении укрепрайоном Харамитори, после чего следовало:

Как следует из определения оперативно-тактических терминов, ближайшая задача состоит в следующем:

Ближайшая задача обычно состоит в захвате рубежа, который обеспечивает успешное выполнение последующей задачи.

В нашем случае командование и 56-го корпуса, и 79-й дивизии вообще не рассматривало японский укрепрайон как препятствие, и его должны были захватить «на проходе». Но у них это не получилось. Укрепрайон потребовал шестидневного лобового штурма, ввода в действие дополнительных сил, что уже требовало изменения построения боевого порядка, и вообще он не был взят штурмом, а сдался.

Это обстоятельство нисколько не помешало штабу 79-й дивизии заявить:

Бумага все стерпит — тут больше и добавить нечего.

Думается, что в штабе дивизии все прекрасно понимали, в частности и то, что капитуляция японцев спасла их от серьезной неудачи и срыва поставленной задачи, что уже вполне наметилось. Потом война закончилась, всем охота быть победителями, а отчет если и прочитают, то лет через шестьдесят.

К тому же штабу 79-й дивизии пришлось выкручиваться, потому что от отчета требовались выводы и оценка эффективности боевых действий, а им похвалиться было по сути нечем. Вот им и пришлось где-то признавать свои упущения, где-то приглаживать, что и привело к противоречивому характеру всего документа.

Японцы все видели

С фактической стороны дела, в сравнении с японским отчетом, отчет 79-й стрелковой дивизии вносит некоторые немаловажные дополнения.

Меня весьма смущало то, что японцы почти не уделяли внимание разведке противника. Оказывается, в этом не было насущной необходимости. С высот Рыжая и Длинная (выс. 264; яп. Хаппояма), то есть с главных японских позиций, советская территория просматривалась вглубь на 11-15 км от границы. На горе Харамитоги, как писал командир 165-го стрелкового полка, подполковник Курманов, у японцев была вышка со стереотрубой, впоследствии захваченной. То есть, пока не было дождя и тумана, штаб японского 125-го полка все перемещения и действия советских войск видел непосредственно со своих НП, практически как на учениях, а всякие мелкие уточнения можно было получить с передовых позиций и от контратакующих подразделений.

В составе японских позиций, по отчету 79-й стрелковой дивизии, было 198 дзотов, 87 дотов (очевидно, бетонированных), 24 наблюдательных пункта, минометные и артиллерийские позиции (не менее 20 минометных и 16 артиллерийских позиций, не считая запасных), 17 складов боеприпасов.

То есть, обозревая движения и действия советских войск, нетрудно было управлять огнем, по крайней мере, артиллерийским и минометным, что в японском отчете и указывается.

Протяженность позиций не указывается, но вряд ли она превышала 6-7 км. 285 постоянных огневых точек, не считая запасных, или от 40 до 47 огневых точек на 1 км оборонительных позиций. Это система плотного, многоярусного огня, как ее и описывают штурмовавшие.

Но это все стало известно потом. Отчет откровенно признает, что на момент получения приказа, то есть на 2:00 11 августа 1945 года, командир 79-й стрелковой дивизии сведений о противнике не имел. В начале отчета указывается, что сведения о противнике были скудными; видимо, фронтовая разведка что-то им сообщала, и в отчете указывалось, что основные силы японской 88-й дивизии были сосредоточены против них.

Если командование 56-го корпуса считало, что против них какой-то укрепрайон, в котором засели основные силы японской дивизии, то на чем был основан их план охвата, окружения и разгрома японцев? На том, что японцев охватит паника или что они не станут сражаться, потому что «война закончена»? План изначально содержал в себе изрядную долю безрассудства, то есть имел высокую вероятность неудачи. Японцы же находились в выгодном положении.

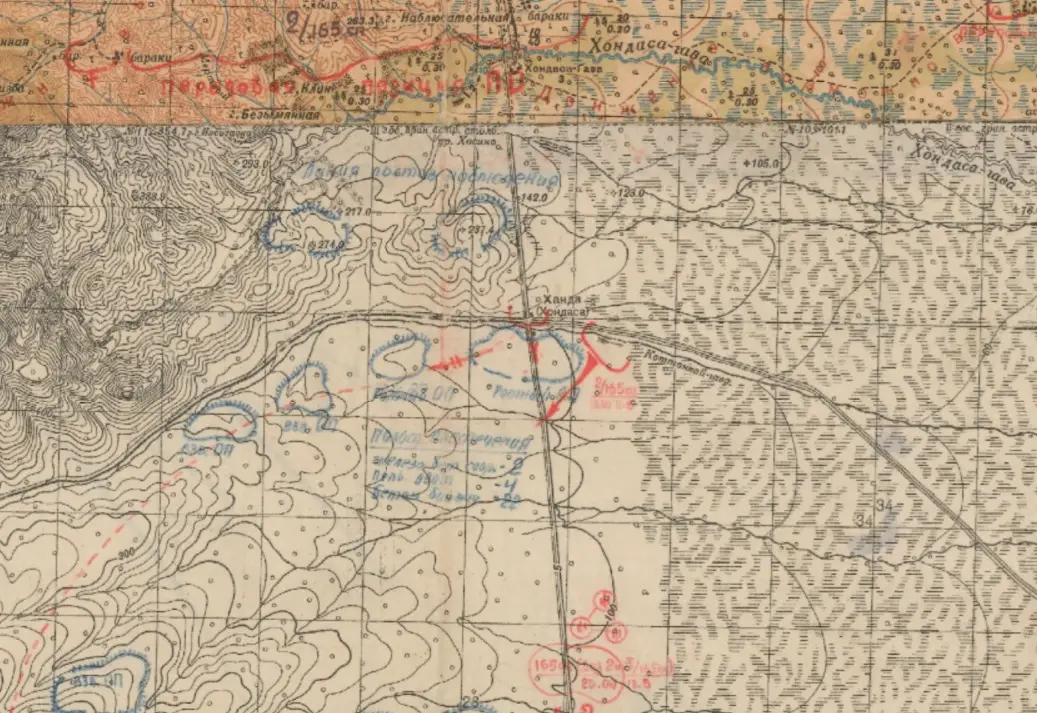

Взятие поста Хандаса: перенос на сутки раньше

В описании боев за пост Хандаса меня весьма смущал один момент. По японскому отчету взвод под командованием младшего лейтенанта Окуни, который находился на посту Хандаса, в ночь на 12 августа сделал попытку прорваться к своим, но был окружен и уничтожен на западных склонах высоты 314, юго-западнее поста.

Дело в том, что в литературе взятие поста Хандаса относилось к полудню 11 августа. Тогда становилось неясно: если пост был взят и все его защитники были уничтожены, то откуда взялись еще японцы? Это противоречие мне разрешить тогда не удалось. Потому оставил как есть: взятие поста 11 августа.

Карта 56-го корпуса с положением своих сил на начало операции, положением и штурмом поста Хандаса. Как видим, без подробностей – ЦАМО, ф. 238, оп. 1584, д. 163

Однако в отчете 79-й дивизии открыто написано, что 11 августа пост Хандаса взят не был. Первые атаки на него были отбиты, пост был блокирован 2-м батальоном 165-го стрелкового полка, а основные силы полка пост обошли и заняли оборону в 2 км южнее него. Взят пост был на следующий день. Ночью подготовили переправу для танков через реку Хандаса, и с 8:00 12 августа 2-й батальон 165-го полка атаковал и где-то к полудню смог захватить и зачистить пост. К 14:00 батальон присоединился к основным силам полка.

Тогда все становится ясно и логично. Осажденные в посту Хандаса лейтенант Исумидзава и младший лейтенант Окуни, ввиду неизбежного падения позиции, решили разделиться. Окуни должен был попытаться просочиться или пробиться к своим и оборонять основные позиции, а Исумидзава решил сражаться насмерть. Но младшему лейтенанту Окуни пробиться не удалось.

Стоит еще раз подчеркнуть, что пост Хандаса был серьезным укреплением. Сверху вид одного из сохранившихся железобетонных дотов. Снизу – вид из амбразуры дота на Главную военную дорогу

К слову сказать, штаб 79-й дивизии был далеко не справедлив, указывая на слабость выучки для боя в лесу. Подразделения 165-го полка сумели обнаружить, преследовать, окружить и уничтожить японцев в лесу, на склоне горы и ночью, то есть в темноте.

Кто-то из тех, кто писал о боях за укрепрайон, то ли спутал, то ли сознательно перенес взятие поста Хандаса на сутки раньше. Думаю, что именно перенес, поскольку для этого была причина: взятие поста Хандаса в полдень 12 августа 1945 года довольно откровенно показывало, что план по штурму укрепрайона уже в самом начале дал серьезную трещину. Автор этот на тот момент ничем не рисковал. Документы секретны, проверить негде, японский отчет пылился на полке библиотеки в Токио... Кто же мог подумать, что через 50-60 лет все эти источники сможет прочитать любой желающий, не вставая с места?

На грани разгрома

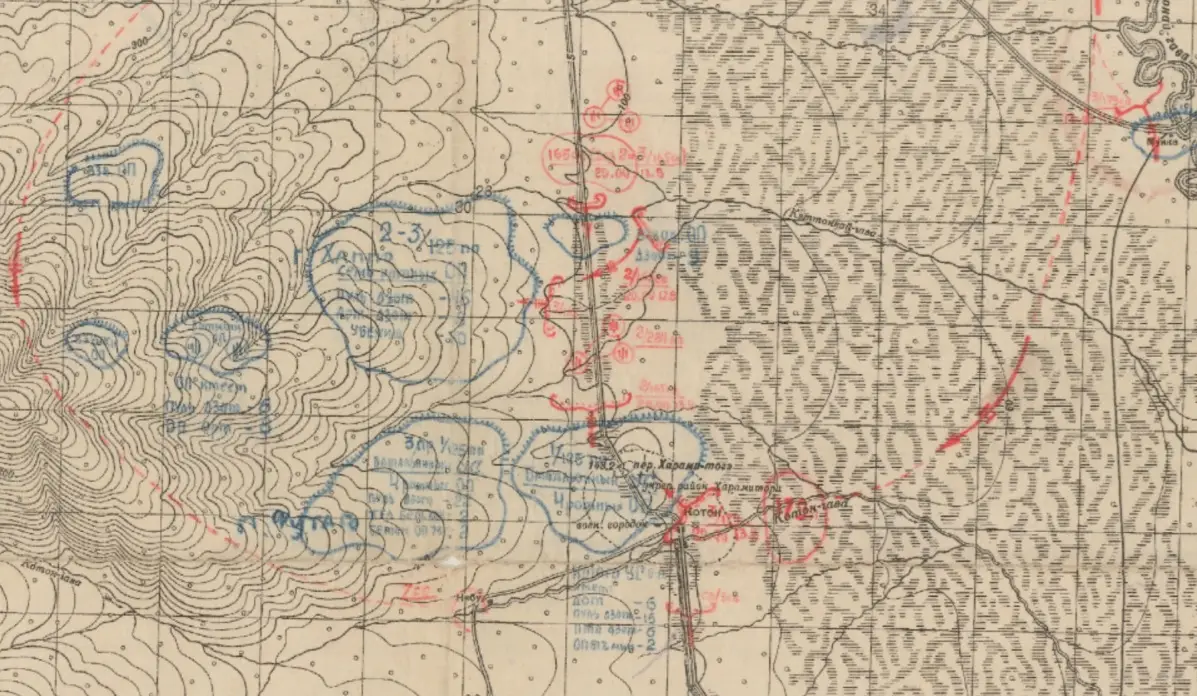

Сопоставляя разные отчеты, как наши, так и японские, становится понятно, что 165-й полк, штурмовавший японские укрепления в лоб, 14 августа 1945 года находился на грани серьезного поражения.

В предыдущей статье я описывал ожесточенные бои 13 августа, в которых захват нескольких сотен метров позиций стоил для 165-го полка серьезных потерь. Японцы здесь сначала сдерживали советский натиск, а потом стали отводить свои силы и вели арьергардные бои с многочисленными контратаками.

Отчет 79-й дивизии указывает, что задача на 13 августа состояла в разгроме противника на высотах Длинная и Харамитори, то есть взятие основных узлов обороны противника. Эта задача не была выполнена. Только к 16:00 15 августа полк добрался до северных склонов горы Харамитори и был остановлен огнем, а занятая японцами высота Длинная была оставлена на фланге.

В отчете также указывается, что 14 августа 1945 года 165-й полк приводил себя в порядок. То есть бои 13 августа были настолько ожесточенными, что полку пришлось, вместо наступления, заниматься восстановлением боеспособности, восполнением потерь и обеспечением готовности к дальнейшим действиям. Все это время переправа через реку Акаи-гава находилась под обстрелом японской артиллерии. Таким образом, силы 165-го полка южнее реки Акаи-гава были под наблюдением и обстрелом японцев и могли быть уничтожены контратакой в момент приведения себя в порядок. Японцы не преминули бы прибегнуть к «рубящей атаке» в столь выгодных условиях.

Фрагмент карты штаба 56-го корпуса по состоянию на 13 августа 1945 года довольно наглядно показывает, что 165-й полк влезал в «мешок» под перекрестный огонь японцев – ЦАМО, ф. 238, оп. 1584, д. 163

Однако рано утром 14 августа 1945 года начались бои на северной, а потом и восточной окраине поселка Котон, когда туда добрались основные силы 179-го полка. Этот обход с фланга серьезно обеспокоил командира японского 125-го полка, полковника Кобаяши, и он стал в Котон стягивать все возможные подкрепления, в том числе что-то взял и с основных позиций. Потому контратаковать приходивший в себя после ряда «рубящих атак» 165-й полк тогда оказалось невозможно.

Бои 14-16 августа 1945 года за Котон были, очевидно, почти чистой импровизацией. Отчасти это объясняется тем, что командир сводного японского отряда, защищавшего Котон и военную базу в нем, майор Кобаяши явно питал слабость к «рубящим ударам» и рукопашной свалке. Однако, несмотря на то, что взять военную базу удалось далеко не сразу, а соединиться с 165-м полком и вовсе не удалось, тем не менее, 2-й батальон 179-го полка капитана Л. В. Смирных оттянул на себя японские резервы, которые могли быть использованы для контратаки 165-го полка, находившегося между японскими позициями с юга и запада, и болотом с востока, чем и спас его от разгрома.

Минометы тащили не зря

Остается еще один момент, связанный с т. н. «разведотрядом» майора Д. С. Трегубенко, который обошел японские позиции с запада и тоже участвовал в штурме. В японском отчете указано, что 16 августа 1945 года отряд под командованием капитана Киношита защищал тыловые позиции и около 14:00, решив атаковать, попал под сильный минометный огонь и погиб вместе с атакующим отрядом. Японцы отступили.

Возникало сомнение, что если это разведотряд, то откуда у него минометы? Оказывается, у них были минометы! В отчете 79-й дивизии указано, что это был целый отряд в составе 3-й роты, трех взводов 7-й роты 165-го полка и взвода 82-мм минометов (то есть два 82-мм миномета). Иными словами, это вовсе не разведка, а весьма серьезный штурмовой отряд, усиленный минометами, для атаки японских позиций с фланга и тыла.

Думается, что его сделали «разведотрядом» уже после войны, поскольку из описания боев видно, что этот отряд мало что сделал. В отчете 79-й дивизии упоминается, что к вечеру 17 августа этот отряд занял высоту западнее Харамитори, не занятую японцами, утром 18 августа японцы пытались его выбить, но неудачно.

В японском отчете бои с неким отрядом, атаковавшим тыловые позиции, обозначены под 16 августа, как раз тогда, когда шел тяжелый бой за Котон, и описывают их как весьма серьезные. Насколько можно судить из японского отчета, советский отряд сумел выдавить японцев с атакуемой в тот день высоты, но в дальнейшем успеха не имел. 17 августа была попытка этого же отряда атаковать соседнюю высоту, которая была отбита.

Неясно, то ли майор Трегубенко излагал свои похождения путано и неточно, то ли в штабе дивизии решили его донесения несколько отредактировать — в этом уже вряд ли можно разобраться. На него, очевидно, возлагали большие надежды, как на удар с наименее вероятного направления, однако на японцев это не произвело впечатления, и оборона от этого не рухнула. Это обстоятельство в отчете решили замазать.

Единственное, что можно сказать — минометы тащили не зря и применили их результативно.

Герой операции

Как у нас нередко бывает, наказывают невиновных и награждают непричастных. Но спустя десятилетия, сравнивая разные документы, можно сказать, кто по-настоящему отличился. Однозначный герой этой операции — это командир 2-го батальона 179-го стрелкового полка, капитан Смирных Леонид Владимирович.

Капитан Л. В. Смирных

Он заслужил свои почести: Герой Советского Союза, в его честь назвали поселок Смирных, Смирныховский район Сахалинской области и второй поселок Леонидово в Поронайском округе, ряд улиц, судно и так далее.

Он, конечно, не выполнил возложенные на него задачи и не соединился с подразделениями 165-го полка. Но зато своей настойчивостью он спас дивизию от большой неудачи и позора, если бы японцы контратаковали и разгромили 165-й полк, приходивший в себя после схватки с японским арьергардом. Завязав бои за Котон и военную базу, Смирных сковал боем японский резерв и сделал масштабную контратаку невозможной.

Информация