Модель затоплений и причины гибели эскадренного броненосца «Осляби» в Цусимском сражении

По результатам обсуждения предыдущей статьи выявилась необходимость корректировок представленных в ней данных.

Работа над ошибками

Таковых усмотрено три:

1. Момент, изменяющий крен «Осляби» на 1 градус, составляет скорее 883 тонно-фута, а не 976 тонно-футов, которые я принял по образцу эскадренных броненосцев типа «Бородино».

2. Сделанное мною допущение, что «Ослябя» перед боем не имел дифферента на корму, сочтено неприемлемым: моряки обычно загружали корабль так, чтобы корма сидела в воде чуть глубже носа, что улучшало мореходность. Поэтому для дальнейших расчетов принято, что «Ослябя» перед боем имел дифферент на корму в размере 2,5 дюймов. Соответственно, точка, в которой жилая палуба примыкала к форштевню корабля, находилась в 6,35 см над уровнем моря.

3. Мое предположение о том, что в момент выхода «Осляби» из строя его форштевень ушел в воду «по самые клюзы» на 2,438 м, то есть на высоту жилой палубы, сочтено чрезмерно оптимистичным. Поэтому в дальнейших расчетах я руководствуюсь допущением, что в момент выхода из строя форштевень броненосца погрузился на метр больше, то есть на 3,438 м от жилой палубы, а с учетом дифферента на корму – на 3,5015 м (3,438 м + 0,0635 м) от предбоевого состояния корабля.

С учетом этих корректировок количество воды в угольных ямах броненосца, необходимой для того, чтобы «Ослябя» имел крен в 12-15 град., сократились с 320,8-404,6 т до 277,9-350,4 т. Однако же и эти значения выглядят максимальными, если не сказать – чрезмерными.

Первое. Я совершенно не учитывал, что Шербачев 4-й, наблюдавший выход из строя «Осляби» из кормовой башни следующего перед ним «Орла», мог указать и, скорее всего, указывал крен в момент циркуляции обреченного броненосца. А это дает существенную поправку к расчетам.

В момент перекладки руля корабль приобретает небольшой крен в сторону разворота. Но этот крен действует только во время перекладки руля – как только корабль начинает циркуляцию (поворот), он приобретает крен в противоположную сторону. Величина этого крена может быть различна, так как определяется множеством параметров, включая, но не исчерпываясь, скоростью корабля и радиусом циркуляции. Но каким бы ни был «циркуляционный» крен, он всегда есть.

В ходе перекладки руля «Ослябя» слегка уменьшил крен на левый борт, но затем, начав циркуляцию, наоборот, увеличил его. Поэтому следует предполагать, что до начала разворота крен корабля был не более, а скорее даже менее 12 град. Крен же в 15 град. мог образоваться разве что в момент циркуляции: если бы он был таким до нее, то в процессе разворота у «Осляби» вода должна была залить нижние орудийные порты, и корабль бы перевернулся. Следовательно, крен «Осляби» до начала выхода из строя вполне мог составлять 9-10 град. или даже меньше, а вовсе не 12 град., взятых мною в качестве минимального значения.

Второе. Я, вероятнее всего, недооценил влияние на крен затоплений «Осляби» в носу, ниже жилой палубы. Дело в том, что метод моего расчета весьма прост: взяв в качестве исходных данных наличие у «Осляби» крена в 12 град., я определил, сколько из этого крена было создано водой на жилой палубе броненосца (с учетом изложенных выше поправок получилось 3,65 град. и 4,6 град. при крене в 15 град.), затем предположил, что вода, «просочившаяся» в носовые отсеки ниже жилой палубы, обеспечила еще полградуса крена. Итого вышло, что затопления в районе угольных ям сформировали 12-3,65-0,5 = 7,5 град. крена, для чего, собственно, и нужно было бы, с учетом новых вводных, 277,9 т воды.

Но все дело в том, что в результате изменений исходных данных, количество воды ниже жилой палубы «Осляби» для обеспечения дифферента «по клюзы» резко выросло, составив в наиболее реалистичных сценариях 162-199 т. Крен же в полградуса обеспечивается всего только лишь 35 тоннами воды, чей центр тяжести удален от диаметральной плоскости на 3,85 метра. С учетом того, что вода сквозь щели и поврежденную вентиляцию на жилой палубе заливала в первую очередь отсеки по левому борту, а вода в подбашенном отделении также стекала в сторону левого борта, на который кренился броненосец, можно ожидать, что эти массы воды дали и 1,5, и 2 градуса крена, а возможно, и более. Учтем также, что в обычном случае крен кораблей во время циркуляции составляет минимум 1-2 градуса, как и то, что поврежденный «Ослябя» никак не может считаться «кораблем в обычном состоянии», отчего его последняя циркуляция могла дать больший градус.

В силу вышесказанного, при крене «Осляби» в 12-15 град., каковой наблюдал Щербачев 4-ый, 3,65-4,6 град. были «сформированы» водой, влившейся на жилую палубу в носовой ее части, а еще 3-5 град. могли возникнуть за счет воды, поступившей в носовые отсеки ниже жилой палубы и за счет циркуляции. С учетом вышесказанного, количество воды в угольных ямах, необходимое для образования наблюдаемого крена корабля в 12-15 град., вполне могло составить только 154-192 т.

Соответственно, наиболее реалистичным вариантом является предположение, что масса воды в угольных ямах, участвовавшая в образовании крена «Осляби» к моменту выхода последнего из строя, но до начала циркуляции, находилась в промежутке 154-278 т.

Но почему такая оговорка – «вода, участвовавшая в образовании крена»? Дело в том, что к моменту выхода из строя на «Ослябе» провели контрзатопление коридоров по правому борту, отчего часть веса воды в угольных ямах и примыкающих к ним помещениях была компенсирована и не участвовала в образовании крена на левый борт. Так, например, в угольные ямы и сопредельные им помещения могло поступить 270 т воды, из которых влияние 70 т было компенсировано 70-80 т воды, принятыми в результате контрзатоплений.

На этом с креном «Осляби» – всё. Переходим к дифференту.

О дифференте «Осляби» и причинах, его вызвавших

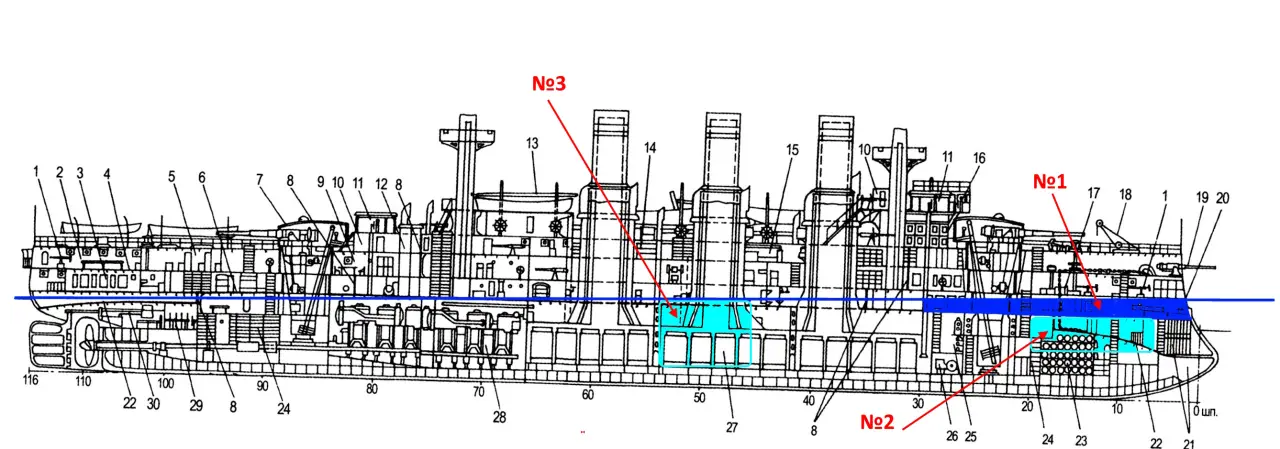

Как я уже писал ранее, все затопления «Осляби» можно условно разделить на три зоны:

- 1-й и 2-й отсеки жилой палубы (Зона № 1);

- Носовые отсеки под жилой палубой (Зона № 2);

- Угольные ямы и прилегающие к ним помещения (Зона № 3).

Известно, что в результате попадания 12-дм снаряда в район 1-го отсека жилой палубы вода получила доступ не только в 1-й, но и во 2-й отсеки, отчего оба они получили свободное сообщение с морем. Однако подобное повреждение само по себе никак не могло бы погрузить нос «Осляби» в море по самые клюзы.

Поставим небольшой мысленный эксперимент. Возьмем эскадренный броненосец «Ослябя» и наполним его носовые отсеки №№ 1-2 на жилой палубе водой полностью, под самый подволок (потолок). Что произойдет в этом случае?

Форма отсеков на указанном протяжении схожа с треугольной призмой объемом грубо 654 куб. м, что с учетом плотности морской воды 1,025 т на куб. м дает 670,6 т. Прием такого количество воды увеличил бы осадку «Осляби» почти на 13 дюймов, точнее – на 32,6 см. Воспользовавшись правилом подобия треугольников, определим центр тяжести этой воды – он будет отстоять от 0-го шпангоута в сторону кормы примерно на 21,8 м. В то же время центр тяжести «Осляби» находился на 4,74 фута от миделя в нос, соответственно, центр тяжести принятой воды отстоял бы от центра тяжести корабля почти на 137 футов.

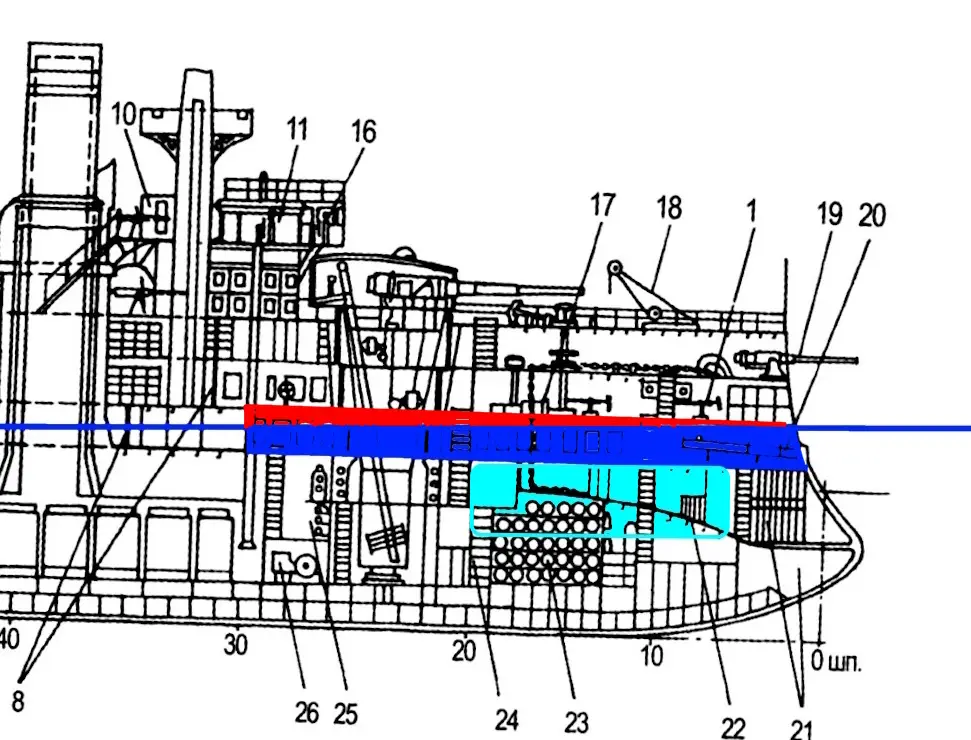

В этом случае принятая на жилую палубу вода создала бы усилие, равное 137 * 670,6 = 91 851 тонно-фут (поскольку я считаю с большим количеством знаков после запятой, но не пишу этих знаков в статье, калькулятор покажет чуть иную цифру), и вызовет дифферент на нос почти в 80,4 дюйма или же на 204,2 см. Соответственно, форштевень «Осляби» погрузился бы на 204,2+32,6 = 236,8 см, так и не достигнув уровня батарейной палубы, возвышавшейся над жилой палубой на 243,8 см. Вполне очевидно, что при этом известная часть 1-го и 2-го отсеков жилой палубы осталась бы над водой (на схеме выделено красным)

Что, разумеется, физически невозможно. В то же время, по нашим оценкам, форштевень «Осляби» осел в воду более чем на 3,5 м (6,35 см возвышения жилой палубы над морем из-за дифферента на корму + 243,8 см высота межпалубного пространства до батарейной палубы + 100 см от батарейной палубы). Следовательно, для того чтобы «Ослябя» ушел в воду по клюзы, одного затопления жилой палубы никак хватить не могло.

Собственно говоря, если бы повреждения «Осляби» ограничились бы поступлением воды на жилую палубу, то броненосцу ничего бы не угрожало: по аналогии с «Пересветом», получившим сходные повреждения в бою в Желтом море, он бы принял на жилую палубу слой воды примерно 1,5-2 фута (46-61 см) и продолжил бой, отделавшись незначительным (измеряемым в десятках сантиметров) дифферентом.

Взаимозависимость затоплений

Затопления «Осляби» очень взаимосвязаны. Каждая новая тонна воды, вливавшаяся в отсеки нижней палубы и трюма (зона № 2), приводила к увеличению осадки и дифферента, тем самым увеличивая поступление воды на жилую палубу (зона № 1). Но в результате роста крена вода, находившаяся на жилой палубе и в угольных ямах (зоны № 1 и 3), переливалась к левому борту, их центр тяжести смещался, тем самым создавался дополнительный крен.

Каждая новая тонна, вливавшаяся в 10-ю и 12-ю угольные ямы (зона № 3), также увеличивала осадку (что увеличивало поступление воды на жилую палубу в зоне № 1), создавала крен на левый борт (что способствовало переливу воды к левому борту на жилой палубе и в отсеках под ней в зонах №№ 1-2).

Данные взаимосвязи в моем расчете учтены так:

Шаг 1. Принято допущение, что дифферент «Осляби» к моменту выхода из строя увеличился на 3,5015 м.

Шаг 2. Определено увеличение осадки «Осляби» за счет затоплений в районе 10-ой угольной ямы и контрзатоплений. Поскольку точная масса поступившей воды неизвестна, производим расчет для каждого значения от 300 до 700 т воды с шагом в 100 т. При этом считаем, что из поступивших 300-700 т влияние на крен и дифферент оказывали 277,9 т (остальная масса воды частично поступила в ходе контрзатоплений, частично – уравновесилась контрзатоплением). При этом влияние на осадку, естественно, сохраняли все 300-700 т воды.

Шаг 3. Определяем объемы и массу воды на жилой палубе для каждого из значений, рассчитанных в соответствии с Шагом 2 и с учетом того, что форштевень корабля, в соответствии с Шагом 2 должен быть погруженным в воду на 3,5015 м.

Шаг 4. В ходе выполнения Шага 3 выясняется, что принятой на жилую палубу и в район 10-ой угольной ямы воды недостаточно для того, чтобы «Ослябя» сел носом на 3,5015 м. Соответственно, рассчитываем количество воды, которое должно было поступить в отсеки нижней палубы и трюма для обеспечения нужного дифферента.

Расчеты, безусловно, весьма упрощены. Но, к сожалению, не имея ни чертежей «Осляби», ни возможностей высчитать объем, занимаемый его конструкциями и оборудованием в отсеках, ни, самое главное, точного понимания, куда именно и в каком количестве распространилась вода, точных расчетов по всем правилам кораблестроительной науки выполнить невозможно. С другой стороны, используемые мною упрощения в целом не должны принципиально менять общую картину произошедшего с броненосцем.

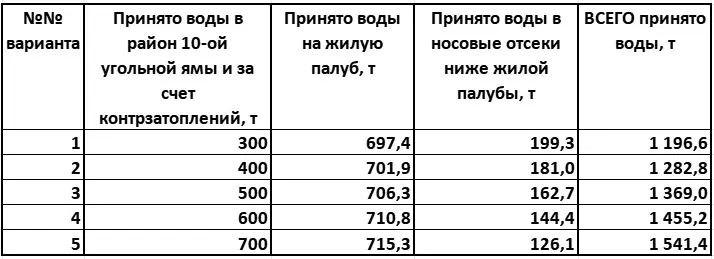

Получившиеся цифры таковы:

Наиболее реалистичными представляются варианты 1-3, согласно которым масса воды, поступившая в угольные ямы, сопредельные им помещения и принятая в результате контрзатоплений, составляет 300-500 т. Соответственно, в носовых отсеках ниже жилой палубы «Осляби» находилось 162,7-199,3 т воды.

При этом я пишу «находилось воды», а не «поступило воды». Почему? Потому что, без сомнения, воды в носовые отсеки «Осляби» ниже жилой палубы поступило куда больше, просто часть ее была откачана турбинами, о чем пишет В. Н. Заварин (или все же В. Н. Заворин?):

Соответственно, в носовых отсеках ниже жилой палубы «Осляби» в момент выхода броненосца из строя находилось только 162,7-199,3 т воды, а поступило значительно больше, так как часть влившейся в отсеки воды откачали за борт.

Приведенные выше расчеты и показания очевидцев позволяют реконструировать картину гибели «Осляби» с приемлемой точностью.

Последствия попадания № 1

Двенадцатидюймовый снаряд, попавший в район 1-го отсека жилой палубы:

1. Открыл доступ воде не только в 1-ый, но и во 2-ой отсек, так как его разрыв повредил водонепроницаемую переборку между ними. В результате данного попадания жилая палуба от 0-го до 30-го шпангоута, то есть на протяжении более чем 30 м, превратилась в эдакий «совок», направленный в сторону хода корабля и «загребающий» воду через пробоину.

2. Повредил жилую палубу и систему вентиляции, отчего вода получила доступ в помещения, расположенные ниже 1-го и 2-го отсека жилой палубы. Причем повреждения палубы и вентиляции оказались настолько существенными, что экипаж «Осляби» не мог с ними справиться, отчего затопления отсеков ниже жилой палубы приняли неконтролируемый характер.

О том, что факт повреждений жилой палубы имел место, мы знаем из донесения минного офицера, лейтенанта М. П. Саблина, указавшего в своем донесении:

О том, что распространение воды в носовой части корабля ниже жилой палубы остановить не удалось, мы знаем из показаний минно-машинного кондуктор В. Н. Заварина, находившегося у динамо-машин и минных аппаратов. В. Н. Заварин свидетельствовал, что вода постоянно, до самого конца поступала ниже жилой палубы «Осляби»:

Р. М. Мельников, В. Крестьянинов и С. Молодцов указывали, что «Пересвет» и «Ослябя» имели 10 разделенных водонепроницаемыми переборками отсеков: таранный, носовых погребов боезапаса, подбашенный носовой, три котельных, два машинных, подбашенный кормовой и румпельный. Оснований не доверять этим данным у меня нет. Но по свидетельствам М. П. Саблина и В. Заварина выходит, что затоплениям ниже жилой палубы не смогла воспрепятствовать водонепроницаемая переборка между отсеками носовых погребов боезапаса и подбашенным носовым – топило и тот и другой.

Справедливости ради следует отметить, что, возможно, водонепроницаемая переборка тут ни при чем, а все дело в еще одном японском снаряде, поразившем носовую часть «Осляби» напротив 2-го отсека жилой палубы. Но такая версия выглядит чрезвычайно сомнительной, поскольку, по имеющимся данным, этот снаряд попал в броненосец много позднее, чем были отмечены затопления отсеков под 2-ым отсеком жилой палубы. Так, ув. А. Рытик, опираясь на показания матросов, указывал время попадания «около 14.30» или же «14.25-14.30», то есть незадолго до выхода броненосца из строя. В то же время, хотя В. Заварин и не указывает точное время, когда он зафиксировал поступление воды в отделение торпедных аппаратов по вентиляции, следует считать, что оно случилось примерно в 14.00, самое позднее – в начале третьего часа. На это указывают два обстоятельства.

Во-первых, поступление воды совпало с возникновением крена, который, очевидно, возник, когда «Ослябя» получил пробоину в угольную яму, куда стала поступать вода, отчего корабль начал крениться на левый борт. Но японский снаряд, поразивший «Ослябю» в район 10-й угольной ямы, попал в корабль через несколько минут после попадания в отсек жилой палубы, то есть около 14.00.

Во-вторых, последовавшие действия Заварина – открытие спускового клапана, включение турбин, затопление подбашенного отделения, заделка помещения, разговор с лейтенантом Тундерманом, эвакуация и т. д. – едва ли могли произойти в период с 14.25-14.30 и до гибели броненосца.

Но даже и в том случае, если я ошибаюсь, и поступление воды в носовые отсеки ниже жилой палубы есть следствие снаряда, попавшего напротив 2-го отсека жилой палубы, все равно придётся констатировать, что такие затопления – по вентиляции и другие «протечки» в жилой палубе при поражении оконечности «Осляби» случились дважды. В то время как у однотипного ему «Пересвета», в сражении в Желтом море также получившего попадания крупнокалиберных снарядов в районы 1-го и 2-го отсеков жилой палубы (но в другой борт), такого не наблюдалось ни в одном случае.

Пожалуй, единственным противоречием данной реконструкции является рассказ старшего марсового Ф. С. Лебедева, непосредственно участвовавшего в заделке пробоины в 1-ый отсек жилой палубы и утверждавшего, что пробоина была заделана. Однако данное свидетельство крайне сомнительно по двум причинам.

Во-первых, заделать большую пробоину у ватерлинии, быстро ставшую полуподводной, размерами не менее двух с половиной метров (по Ф. С. Лебедеву) в носу корабля, в условиях волнения, набегающего потока воды и без подводки пластыря с наружной стороны корпуса практически невозможно.

Во-вторых, имеются сведения от куда более квалифицированного члена экипажа «Осляби» – старшего офицера Похвистнева. На вопрос М. П. Саблина о пробоине тот ответил, что:

Под «с водой справились», очевидно, нужно понимать не «прекратили доступ воды в корабль», (иначе Похвистнев сообщил бы, что пробоина заделана), а «локализовали район затоплений и не дали воде распространяться дальше». Очевидно также, что Похвистнев имел в виду распространение воды лишь по жилой палубе: находясь на ней, он не мог знать, что вода «протекает» в отсеки ниже, а дифферент еще не был настолько велик, чтобы подсказать ему это.

Что же до Ф. С. Лебедева, то можно предполагать следующее – группе матросов действительно удалось воздвигнуть некоторую преграду в районе пробоины, что ограничило (но не прекратило) поступление воды в 1-ый отсек жилой палубы, после чего они, посчитав задачу выполненной или получив приказ, занялись другими делами.

Последствия попадания в район 10-й угольной ямы

Двенадцатидюймовый снаряд угодил в район 10-ой угольной ямы «Ослябя» буквально через несколько минут после описанного выше попадания. Можно предполагать, что взорвался он при прохождении 102 мм верхнего пояса, либо сразу же после его прохождения. Последствия получились весьма впечатляющими: то ли бронеплита оказалась расколота, причем большая ее часть оказалась за бортом, то ли силой взрыва ее и вовсе выломало, отправив в воду. Последний вариант настолько специфичен, что может, пожалуй, проходит по категории военно-морских курьезов. Но он отнюдь не невозможен.

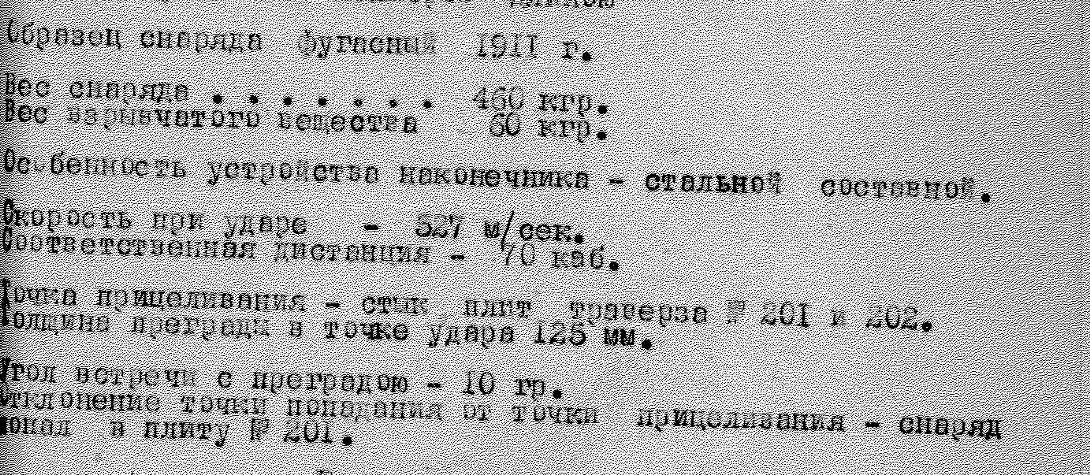

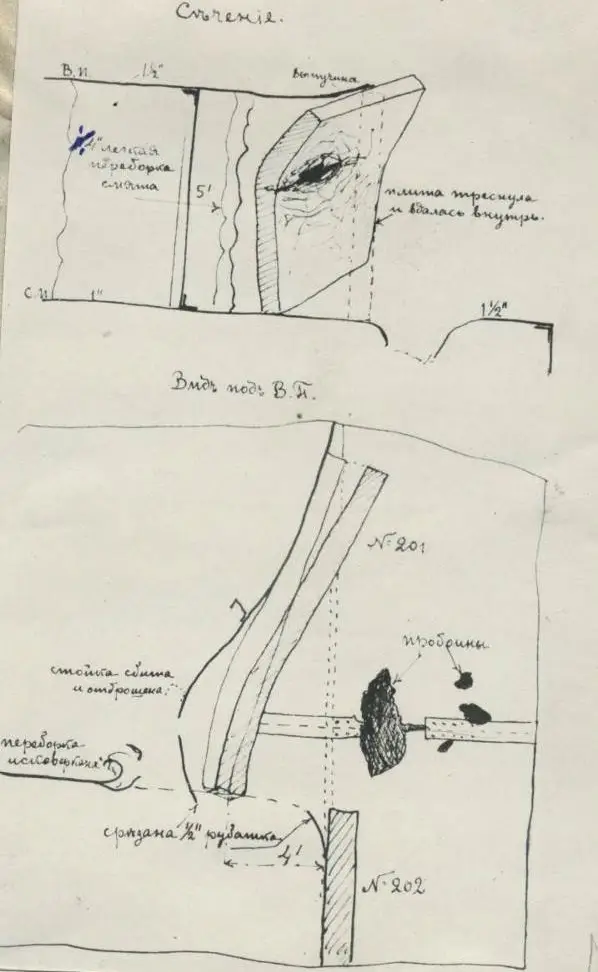

В качестве примера подобного воздействия рассмотрим выстрел № 41 по «исключенному судну» «Чесма», выполненному в ходе испытаний новейших на тот момент 12-дм снарядов обр. 1911 г. Выстрел был сделан по 125-мм бронеплите, аналогичной той, что защищала траверз линкоров типа «Севастополь». Стреляли фугасным снарядом

В результате попадания бронеплита оказалась вбита внутрь отсека и развернута вдоль своей оси, причем один ее край оказался направлен внутрь отсека, второй же торчал наружу.

Обратите внимание на дыру в палубе - именно там находилась бронеплита в момент попадания снаряда, который взорвался при контакте с броней. Расстояние от пробоины в палубе до нижней кромки плиты и есть путь, который проделала бронеплита вглубь отсека. Для большей ясности приведу также зарисовку последствий данного попадания:

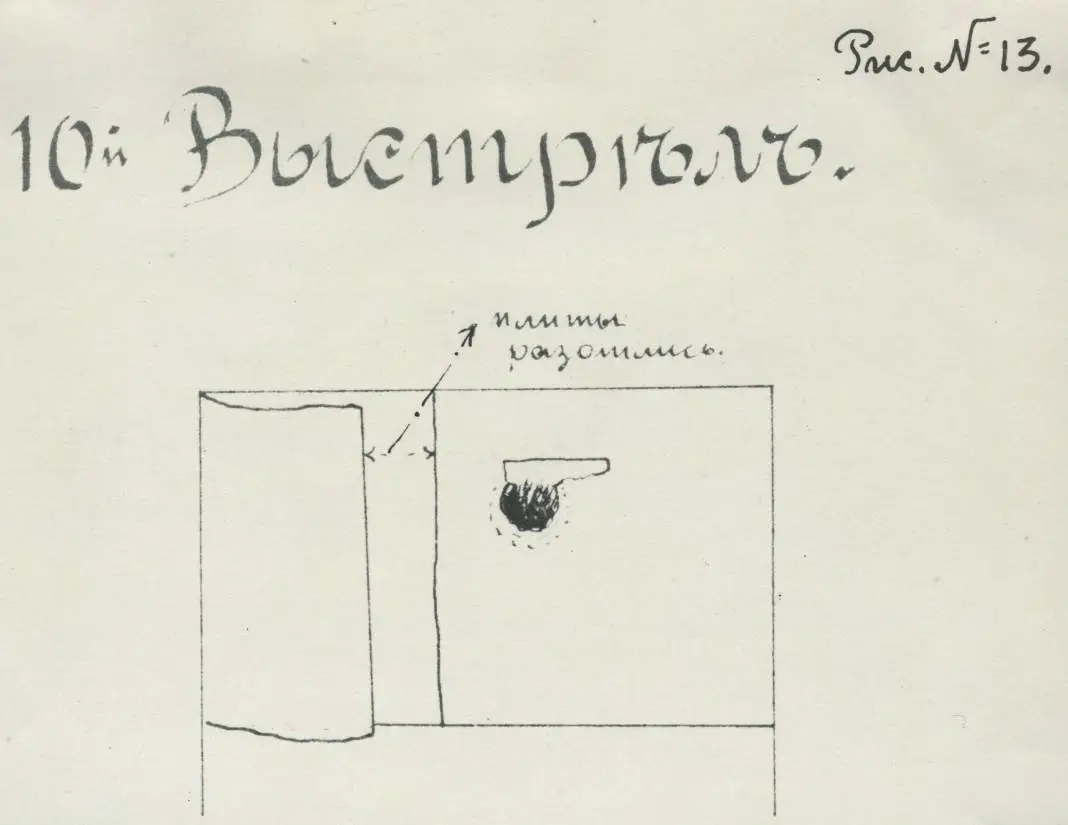

А для тех уважаемых читателей, которые стремятся все знать до миллиметра, с удовольствием представляю описание:

«Чесма» находился на спокойной воде, стоя на якоре, а поврежденная бронеплита – достаточно высоко над уровнем моря. Потому неудивительно, что плита, хотя бы и была сильно смещена, все же устояла на месте. «Ослябя» же пребывал в движении на волнении, его 102-мм пояс располагался у самой воды, так что в ее выпадении нет ничего странного.

Безусловно, японский 12-дм снаряд был много слабее русского обр. 1911 г. На испытаниях русский снаряд ударил в броню со скоростью 527 м/с, у японского, попавшего в район 10-ой угольной ямы – вероятно, в пределах 400 м/с, вряд ли больше. Вес японского снаряда был 386 кг, а не 170,9 кг, да и ВВ он нес примерно на треть меньше.

Но, с другой стороны, противостояла ему куда более слабая защита. Броня траверза «Севастополя» имела на четверть большую толщину и была цементированной, а 102-мм плита «Осляби» цементации не подвергалась. Кроме того, «Севастополь» защищался броней Круппа, в то время как плита «Осляби» произведена в эпоху гарвеированной брони. К тому же, как мы знаем из изысканий ув. А. Рытика, 102 мм броневой пояс «Осляби» состоял в том числе из «некондиционных», не прошедших испытания бронеплит.

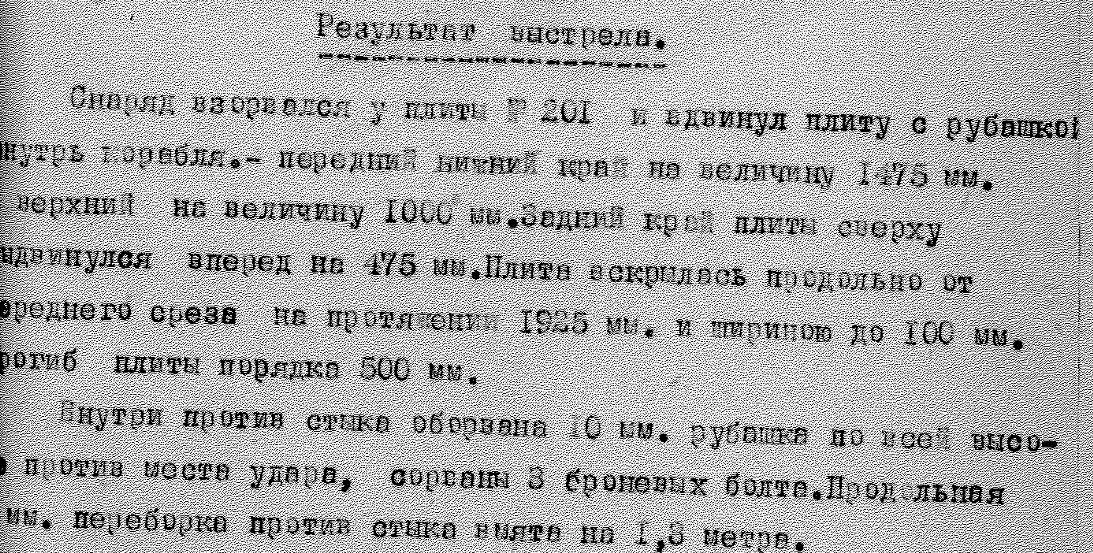

Интересен и другой случай – выстрел № 10 по боевой рубке «Чесмы». Здесь снаряд пробил плиту и взорвался, причем силой взрыва соседняя бронеплита оказалась вывернута на метр – не вглубь рубки, а наружу.

Внешне это выглядело вот так:

Конечно, это было не первое попадание в рубку, и крепления могли быть ослаблены предыдущими снарядами. Но боевая рубка защищалась 250-мм цементированной броней, еще и скрепленной по методу «ласточкин хвост», что, конечно же, представляет собой куда более прочную защиту, нежели верхний бронепояс броненосцев типа «Пересвет».

В силу вышесказанного, вариант, при котором 102-мм плита «Осляби» получила такие повреждения, при которых ее крепление было почти разрушено, а сама плита «выставила край за борт» по ходу движения броненосца, превратившись в черпак, и от воздействия набегающей волны была окончательно выломана, представляет собой, бесспорно, редкость, близкую к курьезу, но ничего невозможного в этом нет.

Что же произошло дальше?

Ремонтный дивизион, во главе с инженером Змачинским приступил к борьбе за живучесть, но не преуспел. Вода не только растеклась по скосу и подтопила 10-ю верхнюю угольную яму, но, по всей видимости, стала заливать 10-ю и 12-ю нижние угольные ямы, находившиеся под 10-й верхней, отсеки между бортом и угольными ямами, а также расположенные рядом коридоры и патронный погреб 6-дм орудий. Уже оттуда вода проникла во 2-ое, а вскоре и в 1-е котельные отделения. Причем – в изрядном количестве, так как М. П. Саблин сообщал:

Благодаря работе А. Рытика мы знаем, что речь шла о турбинах, «обслуживающих» 1-е и 2-е котельные отделения.

По словам М. П. Саблина, после данного попадания крен «Осляби» стал быстро нарастать. Это совершенно неудивительно – каждые 35,4 т воды, влившиеся в угольные ямы и пространство между ними и бортом, увеличивали крен корабля примерно на 1 град (883 тонно-фута, необходимых и достаточных для образования крена в 1 град. / 24,93 фута расстояния от диаметральной плоскости до центра тяжести поступившей воды = 35,42 т). Но это – лишь прямое влияние затоплений в угольных ямах, а было еще и косвенное: под влиянием крена вода в подтопленных носовых отсеках ниже жилой палубы и на ней переливалась к левому борту, отчего центр тяжести ее смещался и крен увеличивался дополнительно.

При этом поступление воды в 10-ю и 12-ю нижние угольные ямы вызывало не только крен, но и дифферент на нос. Если предположить, что обе указанные ямы и помещения рядом с ними топило более-менее равномерно, то разумно считать центром масс поступившей в корпус «Осляби» воды перегородку между этими ямами. Она находилась примерно на 49-ом шпангоуте корабля.

Расстояние между шпангоутами (длина шпации) составляло – с 0-го по 18-ый – 0,9 м, а начиная с 18-го, где у корабля начиналось двойное дно – 1,22 м. Соответственно, расстояние от 0-го до 49-го шпангоута состояло из 18 шпаций 0,9 м и 31 шпации 1,22 м, а всего – 54,02 м.

Длина «Осляби» по грузовой ватерлинии составляла 130 м, соответственно, расстояние до центра корабля от 0-го шпангоута составляет примерно 65 м. Центр массы корабля был смещен от миделя на 4,74 фута в нос, соответственно, от нулевого шпангоута до центра массы корабля расстояние составляло 63,56 м. Отняв исчисленные ранее 54,02 м, получим 9,54 м или 31,28 фута (с учетом знаков после запятой выходит именно 31,28, а не 31,3). Соответственно, исчисленные мною ранее 35,42 т, вызывая крен на левый борт на 1 град. (не считая мультипликативного эффекта от перелива воды в носовых отсеках), приводили также к увеличению осадки «Осляби» на 35,42 т / 52,2 т = 0,68 дюйма (1,7 см) и дифферента в размере 35,42 т * 31,28 фута / 1143 тонно-фута = 0,97 дюйма.

Можно констатировать, что если пробоина напротив 1-го отсека жилой палубы привела к такому поступлению воды в корпус «Осляби», при котором резко возрастал дифферент и незначительно – крен, то попадание в 10-ю угольную яму «сработало» иначе: заливавшаяся в эту пробоину вода сильно увеличивала крен и незначительно – дифферент.

Но не стоит забывать, что экипаж «Осляби» боролся за живучесть. М. П. Саблин упоминал о контрзатоплении коридоров по правому борту, а затем – и патронных погребов. Мне неизвестно, какие именно отсеки топились, но следует предполагать, что контрзатоплениями старались купировать не только крен, но и дифферент – собственно, именно так и строится борьба за живучесть. В этом случае контрзатопления должны были уменьшить и без того невеликий дифферент до совсем уж малого значения.

Выводы

Приведенные выше расчеты показывают, что:

1. «Ослябя» вполне мог погибнуть от попаданий всего двух 12-дм снарядов;

2. Затопления носовых отсеков ниже жилой палубы действительно приняли неконтролируемый характер – всего туда поступило порядка 200 т воды или более.

По поводу последнего хотелось бы отметить, что в случае, если снаряд попал все же в район 16-й угольной ямы, а не 10-й, то воды в носовые отсеки должно было бы влиться еще больше. Все дело в том, что 16-ая угольная яма расположена в корму от миделя, отчего при ее затоплении «Ослябя» приобретал бы дифферент на корму, то есть такое повреждение стало бы контрзатоплением по отношению к пробоинам в носу корабля. В этом случае количество воды в носовых отсеках жилой палубы, достаточное для того, чтобы усадить «Ослябю» «по самые клюзы», было бы значительно больше исчисленных мною «порядка 200 т».

Продолжение следует...

Информация