Кому грозит «Иван Папанин» в Арктике

Да, многие наши СМИ навертели, что называется, от души. И ледокол для арктических войн, и бич божий для НАТО на Севере, и всё в таком духе. Особенно порадовало изобретение некоего «ледяного класса» судов. Впрочем, мы здесь не о безграмотности представителей некоторых СМИ, а о кораблях.

Что касается СМИ, то да, есть такое — расписать под хохлому так, что может показаться — в России построили очередное чудовище, ничуть не уступающее «Орланам». Бойся, значит, весь мир. Ледокол с крылатыми ракетами на Северном полюсе — это вам не фиги воробьям показывать! Так что даже не думайте об Арктике и всё в таком духе.

Частично соглашусь, потому что да, Арктика и Русский Север — это одно и то же, и нечего там поганить всяким… партнерам. Придут, если что, и как в старые добрые времена — с поклоном купят. А Кемских волостей на всех не напасешься, так что только так.

Но ледокол с крылатыми ракетами… Начал смотреть, начал понимать. Давайте посмотрим вместе, что за такой «Страж Севера», естественно, не имеющий… Да, кстати, чего не имеющий – отдельная песня.

С чего начнем? Давайте с ледокольных возможностей, ракеты никуда не улетят. Рано.

Итак, «Иван Папанин», корабль ледового (а не ледяного, как у многих) класса проекта 23550. Способный плавать во льдах, вопрос только — в каких.

Для этого мы смотрим на его ледовый класс, это как раз уровень ледовой обстановки, в которой корабль способен действовать эффективно. «Иван Папанин» имеет класс Arc7 (по-старому — ЛУ7) — самостоятельное плавание в сплочённых однолетних арктических льдах при их толщине до 1,4 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 м в летне-осеннюю при эпизодическом преодолении ледяных перемычек набегами. Плавание в канале за ледоколом в однолетних арктических льдах толщиной до 2,0 м в зимне-весеннюю и до 3,2 м в летне-осеннюю навигацию.

Поясняем: сплочённость льда — условная величина, которая характеризует степень покрытия поверхности воды льдом, отношение общей площади льда к общей площади видимой морской поверхности. Сплочённость льда является одной из характеристик его проходимости и измеряется по десятибалльной шкале, причём 10 баллов соответствуют сплошному льду, а 0 баллов — чистой воде.

Лёд в разные сезоны имеет разную прочность, понятно, что зимой он становится толще и крепче, а за лето под воздействием солнца немного ослабевает. Потому в зимне-весеннюю навигацию толщина преодолеваемого льда меньше.

Средняя толщина однолетних (то есть которые летом тают) льдов в Арктике – 2 метра. Средняя толщина льдов Арктического бассейна – 4,5 метра.

Начинаем понимать, что «Папанин» — это ледокол, но… не всегда по времени и не везде по месту на карте.

Для сравнения просто: «Ямал», атомный монстр высшего класса Icebreaker9, может выполнять ледокольные операции в арктических морях при толщине льда до 4,0 м в зимне-весеннюю и без ограничений в летне-осеннюю навигацию. Способен непрерывно продвигаться в сплошном льду толщиной до 2,5 м.

Понимаете, да? То есть вот за таким северным чудовищем и может двигаться «Иван Папанин». И за «Ямалом» может дойти куда угодно. Самостоятельно — далеко не всюду.

Пусть вас не обнадеживает толщина льда, которую растиражировали СМИ, в 1,7 метра. Это не соответствует действительности, потому что по классу ледоходности 1,7 метра – это осенью, ослабленный солнцем лед и «при эпизодическом преодолении ледяных перемычек набегами». То есть иногда, предварительно разогнавшись, «Папанин» может разбить перемычку толщиной 1,7 метра между двумя полями.

И не более того. В остальном — до 1,4 метра льда. Но кто сказал, что это плохой показатель? Вопрос — где применять? Ну, коль на Северный полюс «Папанин» не годен, куда его путь лежит?

Сразу начинаешь думать, а где у нас много однолетних льдов, да еще небольшой толщины, где будет ледоколить такой ледокол? И что тут думать? Северный морской путь!

Смотрим в ТТХ: дальность плавания 10–12 000 миль, то есть 16 000 км. «Папанин» в состоянии за раз пройти от Мурманска до Камчатки. Ну, если во льдах поработать придется, да, соляру придется где-то дозаправить. А так — полный ажур. Автономность по запасам — 70 суток, что тоже немало.

Скорость откровенно невелика: 10 узлов, 18 в максимуме, но в тех водах и спешить никто не спешит. А сухогрузы – дело само по себе не быстрое.

И вот у нас, если внимательно почитать спецификацию у «Адмиралтейских верфей», то «Иван Папанин» — многоцелевой патрульный корабль типа «Арктика» (есть еще «Ермак», но это немного другое) ледового класса для Арктики, способных выполнять задачи ледокола, буксира, пожарного судна и военного корабля.

Ледокол. Буксир. Пожарный корабль. И – в последнюю очередь – военный корабль. И это абсолютно неспроста.

С ледоколом мы уже разобрались. «Папанин» не ледокол, это раньше называли ледокольный пароход, хотя скорее ледокольный дизель-электроход. С ограниченными возможностями проводки судов, но тем не менее – в условиях однолетних льдов самое то.

Буксир. Конечно, он может взять и на буксир. Мощность 6,3 МВт на каждом винте позволяет. Это, конечно, не 48 МВт на трех винтах «Ямала», но достаточно для того, чтобы утащить куда-то судно водоизмещением до 8 000 тонн. А больше там редко ходят.

Пожарный корабль. Полезно. И несложно в плане конструкции. Сильно нигде не расписано, но думаю, что по паре гидрантов на борт «Папанин» имеет, и этого может быть достаточно, чтобы что-то потушить. Очень полезная опция.

И еще одна опция, она вроде как военная, но: вертолет. Очень важно, очень полезно. И ледовую обстановку разведать, и в случае чего заболевшего человека спасти. Там, в Арктике, это бесценно.

Итак, мирный облик прорисован. Крепкий, небыстрый, многофункциональный корабль. На СМП будет очень полезен, потому что не всегда есть смысл гонять что-то из нашего атомного ледокольного флота. В летнюю навигацию — просто шикарный корабль сопровождения. Универсальный и сбалансированный.

Теперь идем к его военной части.

Скажем так: вооружение для корабля полным водоизмещением 8500 тонн не очень. На уровне малых ракетных кораблей.

76-мм артустановка АК-176МА.

Предназначена для кораблей малого водоизмещения и катеров. Эффективная дальность стрельбы 12 км, боекомплект 152 снаряда. Пострелять от души можно.

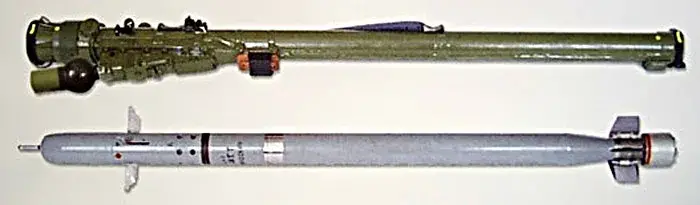

Зенитное ракетное вооружение – 8 ПЗРК «Игла» или «Верба».

То есть фактически ПВО нет, ПЗРК может угрожать вертолету, хуже обстоят дела с дронами. Всё, что сложнее, быстрее типа самолетов — понятно.

Вертолет. Ка-27 или Ка-226. В ангаре, старт с площадки.

На этом список вооружений заканчивается. Всё остальное – опционально. То есть, можно установить при необходимости.

Можно установить 2-4 пулеметных установки 6П59 для 12,7-мм пулеметов «Корд». Как противодиверсионное оружие вполне, да и от БЭК отбиться при удачном стечении обстоятельств можно. Осталось только найти больных на голову организмов, которые попробуют оперировать безэкипажными катерами во льдах Арктики.

Можно установить два пусковых контейнера для ракет. Это то, от чего радостно забились в истерике определенного склада товарищи у нас, только размеры радости немного не соответствуют.

Так, два контейнера. 20 или 40 футов. 20-футовый контейнер позволяет впритык упаковать туда ПУ для 3М-54 «Калибр» или Х-35 «Уран». 40-футовый контейнер намекает на то, что есть куда положить еще и дополнительный боекомплект.

В каждом 20-футовом контейнере можно разметить 4 «Калибра» или столько же «Уранов». Там же должна располагаться и автономная система прицеливания и наведения, которая откуда-то должна получать информацию о цели. То есть то ли от корабельной РЛС, то ли от самолетов ДРЛО, то ли от других кораблей и спутников. Пока здесь много непонятного, но это частности, на которые не стоит обращать внимание. Если есть пусковая, то целеуказание для нее будет предусмотрено. Не в белый свет запускать?

Суть, конечно, не в «Калибрах» и «Уранах», это уже оружие дня вчерашнего. Интереснее в этих пусковых будут смотреться «Ониксы» и «Цирконы», потому что с перехватом подобных изделий оружием вчерашнего дня (все эти «Пэтриоты», IRIS-T и прочие «Железные купола») всё очень плохо, а оружие дня сегодняшнего (типа SM-2/SM-3) никто еще против наших ракет не испытывал.

Вопрос, собственно, не в том даже, что запихнуть в пусковые, а по каким целям стрелять. И откуда. Понятно, что этот корабль в состоянии подойти куда-то, в какую-то точку, даже в условиях ледовой обстановки и оттуда произвести пуск ракет.

И вот здесь мы подходим к тому, чего на корабле «Иван Папанин» нет.

На корабле нет ПВО. Восемь ПЗРК — это не ПВО. То есть для любого летательного аппарата типа самолет или ударный БПЛА корабль — уязвимая цель. О противокорабельных крылатых ракетах даже не говорим. Перед ними «Папанин» просто беззащитен. И это данность, которую нельзя игнорировать.

Для сравнения возьмем «Зелёный Дол» — малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». У него такое же ударное вооружение из 8 крылатых ракет. Но водоизмещение МРК – 950 тонн, в 10 раз меньше.

Однако шансов у «Зеленого Дола» на выживание больше: его скорость – 25 узлов, что прилично больше, чем у «Папанина». И у него есть АК-630М-2 «Дуэт». Какая-никакая, но зенитная артиллерийская установка с двумя шестиствольными вращающимися блоками стволов 30-мм. Способная работать на дистанции до 5 километров.

Кроме того, у «Зеленого Дола» есть 3М-47 «Гибка», турельная установка с автоматизированной системой управления, оснащённая оптоэлектронной системой обнаружения и сопровождения цели. Использует те же ракеты от «Иглы» или «Вербы», но наводится все-таки не человеком.

Как видите, «Иван Папанин» в плане защиты от угрозы с воздуха напрочь проигрывает кораблику водоизмещением в 10 раз меньше.

Идем дальше.

Если взять наш Север, то там можно ожидать неприятностей с воздуха. Есть аэродромы у скандинавских соседей, которые теперь в НАТО, причем с этих аэродромов поднимались немецкие самолеты еще в Великую Отечественную и летели к североатлантическим конвоям. Куда они полетят сегодня – как бы не вопрос совсем, и так все всё понимают.

Но давайте зададим себе вопрос: кто реальный хозяин арктических вод?

А реальный хозяин в тех водах точно не авианосец. И не тяжелый атомный крейсер, утыканный антеннами радаров и пусковыми установками ракет. Настоящий хозяин Арктики метрах в трехстах под ними. Естественно, это атомная подводная лодка. Тихая и почти незаметная смерть в толще воды. Очень плохо лоцируемая, способная отсиживаться под четырехметровым слоем льда, недоступная для всей противолодочной суеты.

Очень внимательно искал в оснащении «Ивана Папанина» хоть что-то из противолодочного вооружения. Не нашел ничего. Кто-то может сказать: да, у корабля есть Ка-27, вертолет-ветеран. Конечно, определенные возможности у этого вертолета есть, но в условиях ледовой обстановки Севера они не выглядят сегодня серьезно.

Да, Ка-27ПЛ способен опустить ГАС в чистой воде и что-то пробовать услышать в ее толще. Он даже может что-то предпринять в плане атаки подводной лодки имеющейся у него торпедой. Правда, признаем, торпеды эти, УМГТ-1 «Орлан», АПР-2 «Ястреб-М» — это 70-80-е годы прошлого века и кроме смеха у подводников НАТО ничего вызвать не могут. Слишком старые и не рассчитанные на современные подводные лодки. 8 км хода у «Орлана» и 0,6 км у «Ястреба» — сегодня это несерьезно.

А вот получить километров с 30-ти что-то типа Mark 48 от притаившейся в воде «Вирджинии» — это будет закономерно.

Что у нас в итоге? «Страж Севера», как поспешно окрестили «Ивана Папанина» некоторые очень уж быстрые? Страж, который боится атак с воздуха и из-под воды? У которого полностью отсутствует защита от этих угроз? Очень странный страж, которого очень легко нейтрализовать.

Проблема нашего времени в том, что в нашей стране перестали думать. Главное сегодня — погромче заорать, что всё, Америка, сливай воду, тебе крышка. У нас теперь целых два корабля, которые могут нести аж 16 крылатых ракет! Что там твои дурацкие «Огайо» со 154 «Томагавками» на борту, способные всплыть у Новой Земли и вывалить всё это свое великолепие! У нас есть ледоколы, которые могут куда-то пройти по льдам… А то, что их там превратят в горящий хлам самолеты — это мелочи! Подводные лодки — тоже ничего особенного, это же российский корабль с «Калибрами», потому всё иностранное должно падать замертво и тонуть заранее.

Глупость и нежелание думать просто доминируют. Данность современности, увы.

Хорошо, давайте подумаем, а что мы получили в лице двух кораблей проекта 23550? Если это не чудо-оружие, а на самом деле беззащитные перед любыми угрозами корабли?

А мы получили два патрульных корабля. Просто патрулировать можно против угроз извне, а можно ради защиты и поддержки у себя. Относительно угроз извне – тут «Иван Папанин» откровенно слаб. Он может, конечно, работать как военный патрульный корабль, у него есть «быстрые руки» – два патрульных катера проекта 03160 «Раптор» (водоизмещение 28 тонн, скорость хода 48 узлов) и десантный катер на воздушной подушке проекта 23321 «Манул». КВП «Манул» является развитием другого проекта «Пардус», созданного инженерами ЦКБ «Нептун» и выпущенного небольшой серией.

Но нарушителей, за которыми надо будет гоняться на катерах, угрожать 76-мм пушкой и буксировать в российские порты после абордажа, пока такое на Севере представить очень сложно. Возможно, через некоторое время, если, допустим, в Европе потеряют страх напрочь и решат полезть в Арктику, — да, тогда всё возможно.

Пока же российский флот на Севере пополнился двумя очень полезными многофункциональными кораблями. Да, как военные корабли они явно не очень, их ракетное вооружение действительно опционально.

На деле эффективность у «Ивана Папанина» против любого ракетного корабля США (например, эсминца типа «Арли Берк»), зайди он в наши воды, например, около Камчатки, будет примерно такая же, как у ледокольного парохода «Александр Сибиряков», который сошелся в бою с тяжелым крейсером «Адмирал Шеер». 2 пушки 76-мм и две 45-мм против 6 орудий 283-мм и 8 орудий 150-мм. Примерно то же самое «Арли Берк» устроит «Ивану Папанину», учитывая электронную начинку американца и кучу боевых систем.

Ценности «Папанина» и «Зубова» в том, что они могут контролировать огромные пространства Русского Севера и действительно приносить там огромную пользу проводкой судов.

Это пока Северный морской путь интересен только нам в летнюю навигацию. Не за горами время, когда по СМП пойдут корабли не только под российскими флагами. И время это действительно не так далеко. Смотрите на цифры.

Маршрут Шанхай — Амстердам через мыс Доброй Надежды — 27 500 км.

Тот же маршрут через Суэцкий канал – 20 000 км. Но есть возможность получить в борт ракету от хуситов, абордаж от суданских лихих парней или попасть в замес Израиля с кем-то из соседей. А то, что Израиль явно берет на себя роль регионального геморроя – это факт неоспоримый напрочь.

А если проплыть Северным путем – 15 000 км. Да, льды, да, не тропики, но лучше немного померзнуть, но оставаться живым и с целым грузом.

Так что чем жарче будет становиться в теплых морях, тем приятнее будет безопасная прохлада Севера. И то, что транспортные потоки будут смещаться подальше от горячей политики в сторону безопасности, это понятно. Не зря Китай всерьез рассматривает перенаправление части своего торгового судоходства на Север, об этом уже говорилось. И строит для сопровождения своих судов ледокольные. Кстати, интересно будет посмотреть на то, что у них получится. Все-таки ледокол — это Россия, Финляндия, Канада. Те, кто умел это исторически.

И еще. Почему-то никто не задался вопросом: а почему кораблей проекта 23550 строят так мало? Две «Арктики» и два «Ермака»? «Ермак» — это подпроект, он отличается от «Арктики» отсутствием ракетного вооружения даже опционально, зато изначально имеет больше стрелково-артиллерийского вооружения. Заказчик — погранслужба ФСБ России. И тут всё понятно, пограничный сторожевик, который призван гонять всяких браконьеров и прочих нарушителей. Ракеты ему ни к чему, для рыболовецкого траулера, решившего половить в наших водах, 14,5-мм пулемета более чем достаточно.

Меж тем на почти 10 тысяч километров Севера – четыре корабля. Два сторожевика с функциями ледокола, два ледокола с функциями ракетоносца.

Всё можно объяснить очень просто. Испытания. Причем испытания не в плане испытаний, а в плане испытаний. Понятно, что перед сдачей заказчику корабли погоняют немного по тому же Баренцеву морю, потюкают льды. Но сделать вывод о пригодности кораблей к выполнению тех задач, которые им будут поставлены, можно только за время реальной эксплуатации. А это дело точно не пары месяцев. На такой процесс может уйти несколько лет.

Почему столько? Всё просто: надо выяснить эффективность и рентабельность кораблей. Проверить «до винтика» в том же рейсе до Камчатки, а лучше не в одном.

Сделать, опробовать, затем строить серией. Нормальный подход. Здесь стоит напомнить довольно авантюрный для тех лет эксперимент с АПЛ проекта 855 «Ясень». Построили один корабль. Строили долго, с 1993 по 2010 годы. Потом еще 4 года доводили до ума, испытывали и всё такое. В результате следующей построенной лодкой стал уже «Ясень-М», который очень сильно отличался от изначального.

И в итоге мы имеем на вооружении очень хорошую многоцелевую подводную лодку.

И можно привести другой пример. Злополучные корветы проекта 20380, которые начали восторженно клепать, а наклепав, начали думать, как исправить ситуацию. И если добавить ПВО оказалось не таким уж и сложным делом, то вот в плане мореходности и обслуживания корветы не выдерживали никакой критики. Плюс еще и модная на тот момент модульность, которая оказалась пшиком. В итоге корвет стоит как фрегат, функциональность ниже средней и всё в таком духе. В итоге кораблики распихали на Балтику и в Черное море, где по мере возможностей реализуют их наличие.

А можно вспомнить более дорогостоящие кошмары на воде. Причем там всё было более запущено, чем у нас, из корветов путем долгой обработки молотком и напильником хоть что-то получилось, а вот «Замволты» допилить не вышло. И «Фридомы». И «Индепенденсы».

Позорища с литоральными кораблями американцы могли бы избежать, если бы не бросились строить их как не себе.

Так что практика спокойной апробации в условиях реального применения корабля – это грамотно. Это позволяет за несколько лет эксплуатации сделать выводы, подсчитать эффективность, внести необходимые изменения.

Понятно, что если Арктика станет более густонаселенным в плане кораблей и судов местом, то потребуется и твердое присутствие во всех ключевых точках. И могут возникнуть ситуации, в которых присутствие корабля с ракетным вооружением было бы полезно.

«Иван Папанин» — это не боевой корабль, надо признать. Это «свой в доску» на Севере, корабль, который может многое. Ледокол, буксир, спасатель, пожарный, вообще водоизмещение позволяет много опций, корабль не маленький, класса эсминца в этом плане. Хороший такой помощник, способный на многое, в том числе и навести порядок в случае бардака. Ракеты… Ну добро должно быть с кулаками, но считать вооруженный ракетами ледокольный патрульный корабль полноценным боевым не стоит.

«Иван Папанин» — это русский шаг в Арктику завтрашнего дня, шаг осмысленный и взвешенный. Шаг мирный, но с намеком. Вопрос, кто и как поймет, — это тоже вопрос завтра.

Информация