Свияжская кампания Ивана Грозного 1551 года. Замысел, сбор, войска, начало похода

Два зимних похода Ивана Грозного на Казань — 1549 и 1550 годов — закончились неудачей. Стало ясно, что «такие вопросы с кондачка не решаются». Без надлежащего снабжения и подготовки театра военных действий к операции «Бог войны» прогремит вхолостую и заглохнет при первой же «мокроте безмерной», и даже огромное войско без толку простоит под городскими стенами и отправится домой ни с чем. Если верить летописям, уже на обратном пути из Казани в 1550 году царю пришло озарение, чего не хватает для взятия ханской столицы.

Почему до 1552 года не удавалось завоевать Казань

Повторимся, что начиная с 1469 года три московских государя поочередно устраивали походы на Казань, а русские рати неоднократно подступали к городу. Но по-настоящему пала ханская столица лишь дважды: в 1487 году после трех недель осады и в 1552 году, по итогам 41 дня тяжелой облоги и штурма. О том, что помогало Казани так долго выдерживать столь мощный натиск, шла речь в отдельных статьях. Теперь поговорим о том, в чем, в свою очередь, не дорабатывали русские государи и воеводы на поволжском направлении до 1552 года. Геополитических моментов и пресловутого крымского фактора касаться здесь не будем — сосредоточимся на сугубо военно-стратегических аспектах.

Нехватка ресурсных и перевалочных баз в непосредственной близости от Казани

Еще отец Ивана Грозно отчетливо понимал, что Казань не завоевать с опорой лишь на отдаленные базы вроде Нижнего Новгорода или Арзамаса. Поэтому Василий III основал в 1523 году Васильгород (современный Васильсурск) в устье реки Суры, в двухстах километрах от столицы ханства. Русская крепость на территории врага недвусмысленно анонсировала полноценное завоевание Казани.

Вот только появление Васильсурска оказалось скорее игрой мускулами. Проблемы снабжения никуда не делись: уже летом 1524 года осаждавшие Казань московские рати столкнулись с нехваткой фуража и провианта. Судовой резерв с дополнительными припасами попал в засаду неприятеля и не добрался до ТВД. К тому же отчаянные казанцы применили тактику выжженной земли, спалив столичные посады и предместья, чтобы война у москвичей никак не могла «прокормить войну».

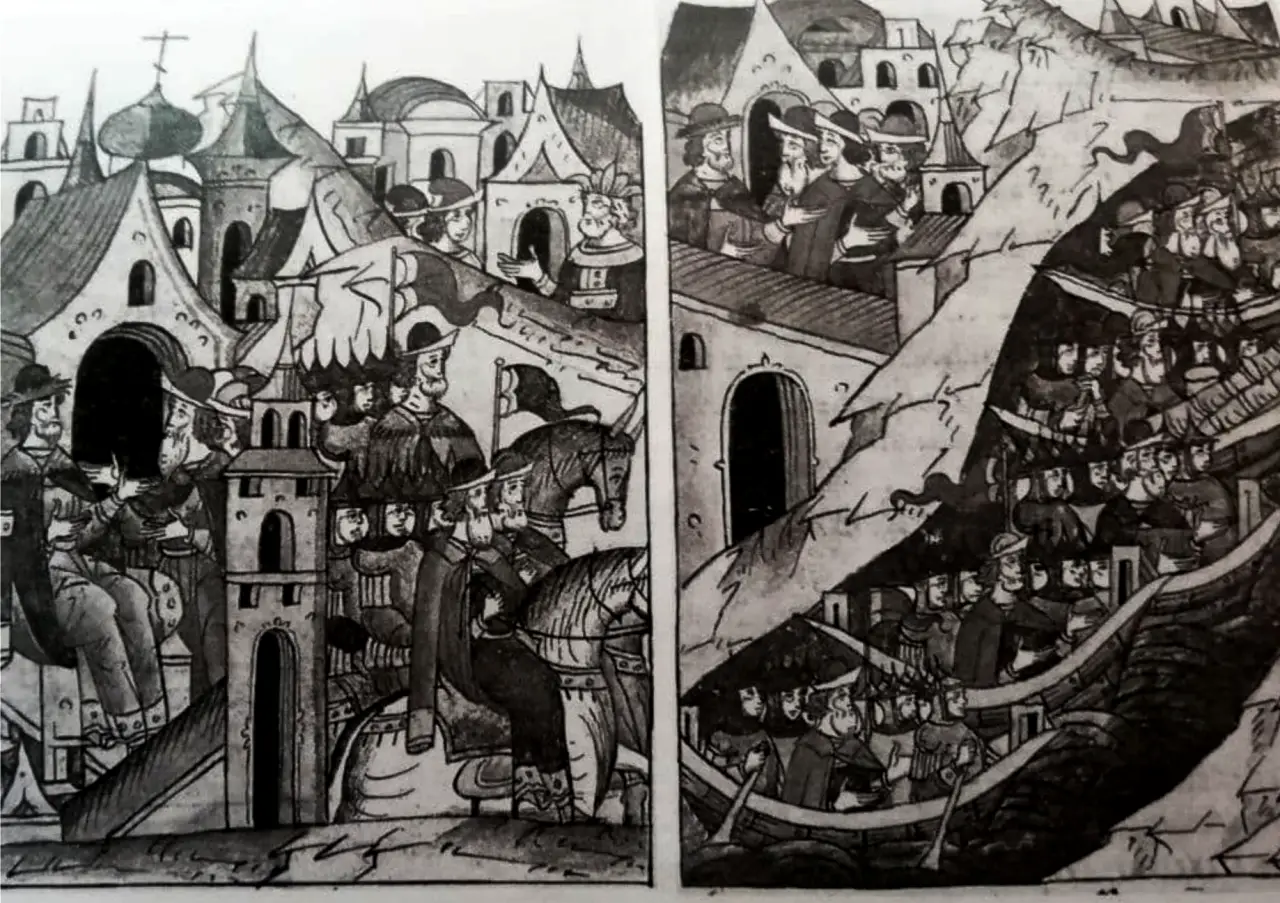

Наступление московских войск на Казань в 1524 г. Миниатюра из Лицевого свода

Зимой же 1550 года отсыревший из-за «мокроты немерной» порох поставил крест на всей военной кампании, и пополнить боеприпасы было неоткуда.

«Казанского для дела» требовался новый форпост, едва ли не в шаговой доступности от

Опора в основном на столичные татарские аристократические круги в «подковерной» борьбе за влияние над Казанью

Иван Грозный имел перед глазами опыт своего деда и отца и отлично понимал, что поддержки одной лишь прорусской аристократической «партии» в Казани недостаточно для решительной победы. Этот правящий блок равнялся по силе противникам московского влияния (сторонникам союза с Крымом и ногаями), и чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Победы в столичных «играх престолов» приносили лишь временный эффект — пока крымчане не приведут к власти своего протеже и не прогонят московского ставленника. К тому же татарская аристократия была не самой многочисленной компонентой в поволжском ханстве.

А вот туземные булгарские и угорские народы — лево- и правобережные черемисы (марийцы), чуваши, удмурты, мордва и прочие — напротив, составляли абсолютное большинство казанского населения. Их лояльность или хотя бы нейтралитет облегчали русскому царю задачу завоевания Казани. Например, появилась бы возможность строительства все тех же опорных баз на их территории, поблизости от столицы. Получилось бы и обойти извечные логистические «грабли» — запаздывание на театр военных действий конницы, прикрывавшей пешие рати при осаде и штурме Казани.

Наиболее удобный и быстрый сухопутный маршрут до столицы пролегал в аккурат через земли горних черемисов (территория нынешней республики Марий Эл), на стычки с которыми и тратили драгоценное время русские всадники. Во время поволжской кампании 1506 года конные отряды воеводы Ростовского добирались до Казани 53 дня — на целый месяц дольше запланированного срока. Пока всадники плутали в «Поволжском треугольнике», пешие войска под руководством незадачливого Дмитрия Жилки, брата великого князя, успели потерять массу людей и орудий.

Другой пример — казанская кампания 1524 года. Основные судовые силы добрались до Казани 7 июля, а задержавшаяся в пресловутых черемисских землях конная рать — лишь в августе.

«Программой максимум», разумеется, было отпадение этих народов от ханства и их присоединение к Русскому государству. Для этого даже не требовалось «рубить с плеча»: достаточно аккуратно вогнать колун в нужное место, и огромная «колода» противника с тихим треском расслоится на отдельные части. Повторимся, многие туземные народы и так роптали на ханскую власть из-за размеров ясака и повинностей. Ясачные чуваши платили ханской администрации 20 видов разных податей. Еще в 1546 году они вместе с правобережными (горными) черемисами восстали против татарского центра. Черемисы с чувашами не вышли из состава ханства, но и верноподданными казанскому царю в массе своей не являлись. Некоторые туземные феодалы стали переходить на сторону Москвы задолго до 1551 года.

Охват узкого театра военных действий и недостаточный масштаб военных кампаний

Львиная доля московских войск сосредотачивалась вокруг ханской столицы и в ее предместьях в ходе казанских кампаний. Однако отрезать город от остального ханства узким кольцом не получалось.

Еще со времен Ивана III в Москве отлично знали, как ловко казанцы применяют тактику активной обороны с опорой на фортификацию, совершают обходные маневры, перерезают снабжение и разводят «партизанщину». Достаточно вспомнить поволжскую кампанию 1487 года, когда отряды некоего мурзы Альгази доставили немало хлопот московским войскам и даже погнали их часть за Каму. Воеводам пришлось вызывать конные подкрепления из столицы.

Хан Алегам выезжает из Казани и сдается русским воеводам в 1487 г. Миниатюра из летописи

А в уже упомянутом походе 1524 года казанские судовые рати устроили блокаду русских сил и не дали им пополнить припасы.

Да, со временем казанские кампании становились все более масштабными и расширяли свой охват. В 1506 году русские отряды отправились не только к Казани, но и на Каму, в Перевоз и Собну.

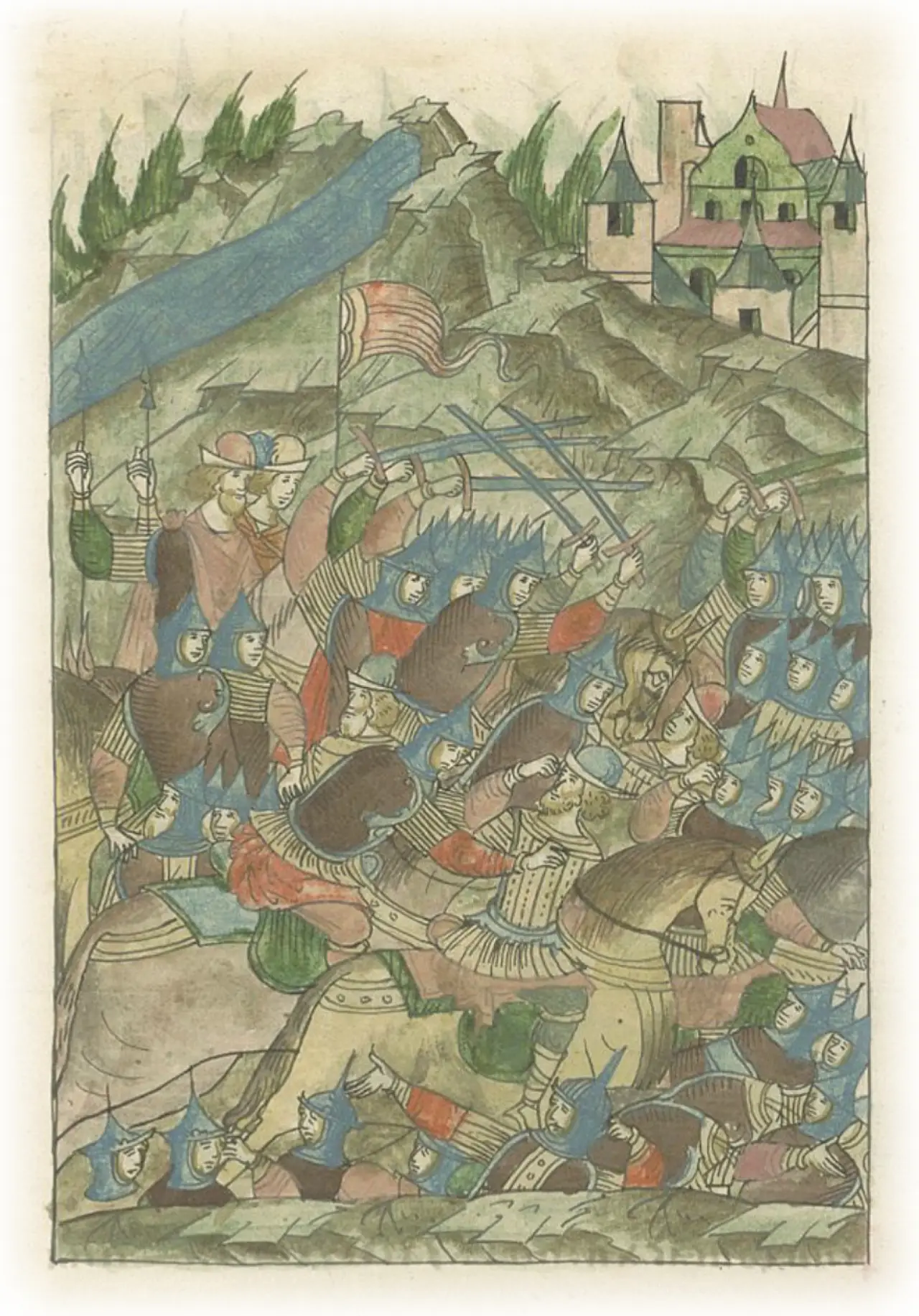

Выступление русских ратей на Казань в 1506 г. Миниатюра из Лицевого свода

Москвичи действовали по нескольким направлениям и в описанной кампании 1550 года. Но и этого было недостаточно. Требовалось как следует сковать противника и нарушить его логистику, пресечь обходные маневры и переброску подкреплений к столице, наконец, обезопасить бороды для перемещения собственных войск. Забегая вперед, все это будет сделано в достаточном объеме в 1552 году и принесет соответствующий результат.

Недостаток регулярных и хорошо подготовленных войск ручного огненного боя

Как уже упоминалось, основную массу пеших ратей при осадах и штурмах Казани составляли «люди боярские». Это те же воины поместной конницы — боевые послужильцы детей боярских и дворян — только спешенные и вооруженные, помимо прочего, ручными пищалями. Такие универсальные солдаты могли решать самые разные боевые задачи, и все же «вставать под пищаль» им приходилось лишь в качестве исключения. Конечно, стрельба из ручного огнестрельного оружия того времени — не конный лучный бой, на освоение которого уходило полжизни. Тем не менее, полноценная пехота, на профессиональном уровне владеющая приемами позиционной войны и уличных боев, существенно повысила бы шансы русских войск на успех.

К поволжским военным кампаниям до 1552 года также привлекались ограниченные контингенты пищальников — предтече стрельцов. К казанскому походу 1545 года приказывалось собрать с городов «2000 человек пищальников, половина их 1000 человек на конех, а другая половина 1000 человек пеших». Каждому из них надлежало иметь пищаль, цветную однорядку или сермягу, запас свинца и пороха. Даже если все эти условия выполнялись, перед нами спешно собранные ополчения из простых горожан, в лучшем случае знакомых с кузнечным ремеслом. До выучки и стойкости будущих регулярных стрелецких войск пищальникам было далеко. К слову, стрельцы ограниченно принимали участие в уже рассматриваемой Свияжской кампании 1551 года, а при завоевании Казани 1552-го они вовсе сыграют одну из ключевых ролей.

Стрельцы на картине С. В. Иванова «Царь. XV в.»

Свияжск — крепость меча и креста

Еще черемисские и чувашские восстания 1546-1547 годов показали слабость ханской власти на этих территориях. Именно здесь предстояло «ногою твердой стать» в Казани. А что может быть тверже долговременной фортификации? Отсюда и приписываемое летописями исключительно молодому царю озарение поставить крепость на земле горних черемисов, чтобы «тесноту учинити Казанской земли».

После неудачного поволжского похода 1550 года Иван Васильевич собрал совет с участием служилого касимовского хана Шаха-Али, успевшего дважды примериться к царском трону в Казани, московских воевод и перебежчиков из числа казанских «князей». По итогам была определена локация для возведения нового опорного пункта: на Круглой горе, где Свияга впадает в Волгу. Место «строино и твердо велми», как и любое слияние рек. Как сообщает Казанский летописец, там русские войска должны были «яко дома во граде своем на Руси живуще». Вне всяких сомнений, твердыня задумывалась как плацдарм для дальнейшего военного наступления на ханство.

Впрочем, Москва планировала действовать не только мечом (а точнее, луком и саблей), но и крестом. Ряд исследователей подчеркивает значение Свияжска как центра христианизации и миссионерской деятельности в землях горных черемисов. На такие мысли наталкивает хотя бы текст Летописца начала царства:

Летописец отмечает, что одновременно со строительством крепости царь велел «церквей и города рубити».

Да и заголовок статьи, сохранившейся в крупнейших памятниках летописания середины XVI столетия, говорит сам за себя:

И вправду, насильно мил не будешь. Мирная же миссионерская деятельность могла существенно повысить лояльность Москве подконтрольных казанскому хану булгарских народов. Вдобавок это еще один кирпичик в здании «Нового Израиля», который старательно возводили московское руководство и духовенство. Стоит отметить, что речи о наступлении на ислам не шло. Служилые татары с XV века играли важную роль в военной и государственной жизни Русского государства, да и непосредственно казанских мурз с их послужильцами было бы неплохо расположить к новой власти в случае завоевания ханства. Это вряд ли бы удалось, подталкивай их к смене веры. Упомянутая миссионерская деятельность касалась в большей степени языческих народов (черемисов и прочих), в изобилии проживавших на территории ханства.

Реакция казанцев

Как же реагировали казанцы на приготовления Москвы к новому броску? Неизвестно, знали ли в ханстве о намерении москвичей возвести крепость под боком у татарской столицы. Выждав какое-то время после обороны от русского наступления 1550 года, в начале 1551 года казанцы направили в Белокаменную «своего человека» Давлетжана. Одновременно в Москву приехал «свой человек» он ногайского князя Юсуфа. Оба привезли грамоты с предложением мира.

Ивана Васильевича не устроил статус послов. Русский царь потребовал, чтобы к нему приехали и били челом ни много ни мало «лучшие люди» во главе с казанским князем Нур-Али. В Москве понимали, что такое условие поставит крест на переговорах о мире, что и произошло. «Всадник на рыжем коне» уже яростно бил копытом: многолетние переговоры, подковерные игры и протектораты над Казанью показали неэффективность. Москве требовалась решительная военная победа.

Свияжский «конструктор»

Москвичам предстояло одновременно решить сложную военную и инженерно-логистическую задачу. С одной стороны, «стройку века» подле вражеской столицы не развернешь, с другой — соорудить мощную крепость — это вам не наспех укрыться в гуляй-городе в чистом поле.

В итоге нашли «соломоново решение». Царь направил под Углич, во владения боря Ушатых, талантливого дьяка и инженера Ивана Выродкова. Под его контролем в густых угличских лесах начали заготавливать строительный материал и рубить отдельные части будущей твердыни, чтобы потом доставить их по рекам на стройплощадку и «легким движением руки» собрать на месте, словно бревенчатое «Лего». О конструктивных особенностях Свяжской крепости подробно поговорим в следующей статье. К весне 1551 года все детали свияжского «конструктора» были готовы, и поход стартовал.

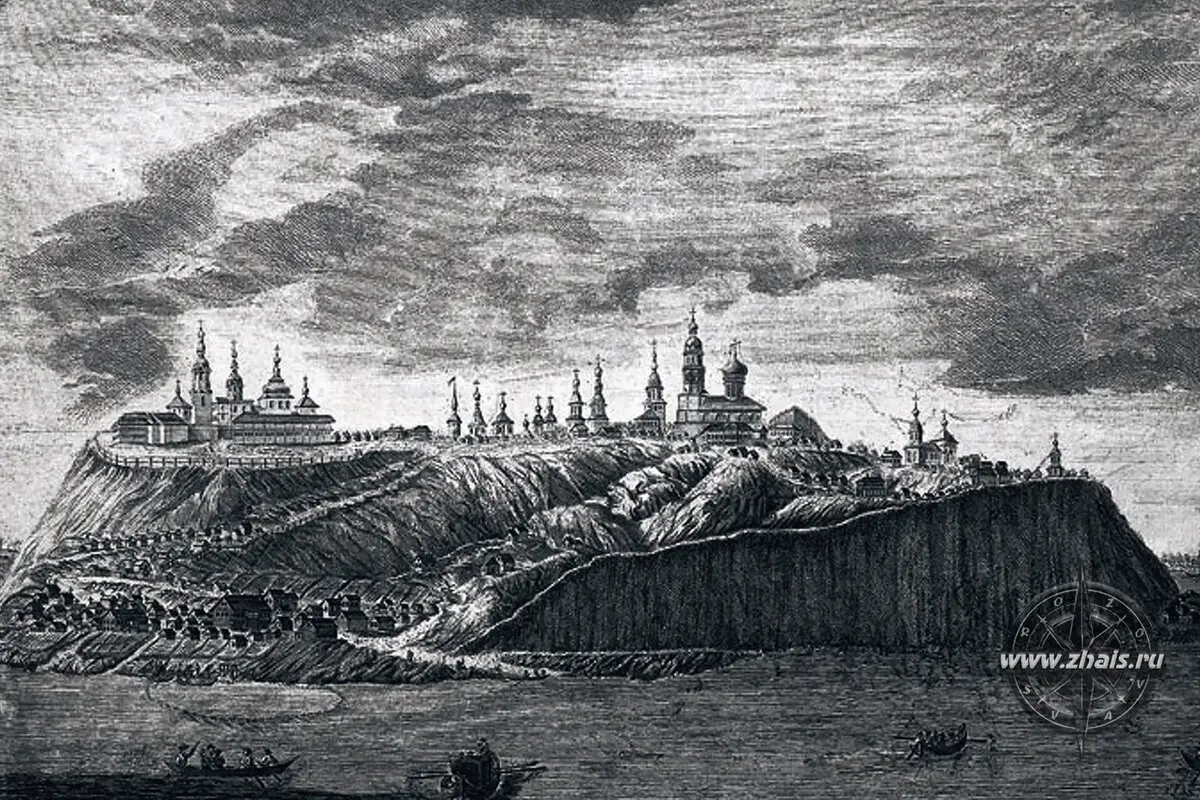

Современный Свияжск

Сколько войск удалось собрать в поход

3 апреля 1551 года московские воеводы выступили из Белокаменной. Как обычно, сперва войска сгруппировались в Нижнем Новгороде — традиционном плацдарме при наступлениях на Казань. Здесь сосредотачивали припасы, пересматривали составы ратей, формировали полки.

Сколько же войск удалось собрать Москве в этот поход? Увы, подробных войсковых росписей по данной операции нет. В который раз приходится довольствоваться краткими упоминаниями из разрядных книг, где перечисляются исключительно воеводы, боевые формирования и иногда точки отправления.

Большой полк: Шах-Али со своими людьми, князь Юрий Михайлович Булгаков и «боярин и дворецкой» Данила Романович Юрьев.

В этом формировании также шли «многие люди дворяне царя и великого князя со многих городов, дети боярские да казанские князи и мурзы, Костров князь да Чапкун (Чавкун О.), да Бурнаш (Бурыш Э.) с товарыщи, пятьсот человек, много бо их у государя тогды было».

Передовой полк: князь Петр Андреевич Булгаков, окольничей Иван Федорович Меншой Карпов.

Полк правой руки: «конюшой и боярин» Иван Петрович Федоров Челяднин, «околничей князь» Давыд Федоровичь Палецкий.

Полк левой руки: боярин Григорий Васильевич Морозов, князь Андрей Нагаев Рамодановский.

Сторожевой полк: боярин Иван Иванович Хабаров, окольничий Долмат Федорович Карпов.

Из Вятки: Бахтияр Зузин с вятчанами. Эти силы отправлялись воевать «на Каму».

Полевые рати

Здесь уже деление по полкам не приводится. Указываются только точки отправления и воеводы.

Из Мещеры: князь Дмитрею Ивановичю Хилкову, а также его «братья князь Петр да князь Ондрей да князь Федор князь (княж О.) Ивановы дети Татева Хрипунова». По некоторым данным, под их руководством было 2,5 тыс. казаков. Этим силам надлежало взять под контроль «перевозы» по Волге, Каме и Вятке и сковать передвижения казанской конницы.

Из Нижнего Новгорода: князь Петр Серебряный, а с ним «дети боярские, стрельцы и казаки». Это формирование должно было «итти изгоном на казанской посад».

Также упоминаются служилые татары под руководством дьяков и воевод Бориса Ивановича Сукина и Григория Никитича Сукина.

Как говорится, чем богаты, тем и рады. Остается только в который раз подсчитать возможную рамочную численность собранных войск при помощи формулы историка А. Лобина, которая была выведена по аналогии с рядом хорошо задокументированных военных операций времен Ливонских войн:

Подробнее об этом методе подсчета, который дает крайне приблизительные результаты и не претендует на истину в последней инстанции, также говорилось в предыдущих статьях.

18×4×150 = 10 800 + 1000 = 11 800

или

18×5×150 = 13 500 + 1000 = 14 500

Получаем 11 800 – 14 500 ратников, которым предстояло решать непосредственно боевые задачи.

Еще пять воевод оправлялись непосредственно на стройплощадку: С. И. Микулинский, В. В. Морозов, Ф. Г. Адашев, П. С. Серебренный и Ф. Б. Ромодановский. Трудно сказать, насколько применима к этим контингентам формула расчета А. Лобина, но, исходя из нее, получаем 3-4 тыс. ратников. Такие цифры кажутся вполне реалистичными.

Остается открытым вопрос, включать ли в эту пропорцию и расчет недавно появившихся стрельцов, которые также участвовали в военной кампании и, можно сказать, приняли в ней боевое крещение. В отличие от боевых сотен дворянских ополчений, численность регулярных стрелецких формирований была регламентированной. Увы, по рассматриваемой кампании в источниках не дается детализация по задействованным стрелецким отрядам и «головам», так что об их количестве остается только гадать. Стрельцы, скорее всего, привлекались к Свияжской операции ограниченно, и их учет не сильно влияет на общую численность собранных ратей.

Судовая рать или конница? — вот в чем вопрос

Обращает на себя внимание относительно небольшое количество конницы и тотальное преобладание судовых ратей. Казалось бы, москвичи рисковали столкнуться с той же проблемой, что и при первом взятии Казани в 1487 году, и нарваться на очередного бравого «Альгази» с его конными рейдами на свой лагерь и стройплощадку.

Воеводы, вероятно, сделали ставку на скорость передвижения по рекам и оперативность сборки заготовленного «конструктора». Казанцы и моргнуть не успеют, как у них под носом вырастет мощная крепость — таков был расчет москвичей. Также полагались на укрепление собственного военного стана и отвлекающие удары по казанскому посаду. На судах же было удобно доставить не только войска, но и стройматериал, инженерные посошные «рати», артиллерию и боеприпасы для гарнизона будущей крепости.

Впрочем, не по всем отрядам есть полное понимание, судовая это рать или полевая. Исследователь Никита Белов относит вышедшие из Нижнего Новгорода отряды к коннице. Историк же Виталий Пенской — к пешим войскам. На первый взгляд, в росписи Разрядной книги все просто: сперва перечисляются судовые рати, потом — шедшие «полем» отряды, включая рать Серебряного. По такой логике и вятская группировка являлась конной, что маловероятно. Из Вятки на Казань всегда ходили по рекам.

Возвращаясь к нижегородскому формированию, туда помимо детей боярских входили стрельцы и казаки. По замечанию петербургского исследователя Михаила Несина, первые могли перемещаться на маршах верхом, но воевали как пехота огненного боя, а вторые были «гулящими людьми» и в массе не могли позволить себе добрых коней для быстрого марш-броска и «изгона». «Казак» и «кавалерист» станут синонимами гораздо позже. Такой аргумент говорит в пользу судовой рати. Можно возразить, что в четко обозначенную как конница мещерскую группировку Хилкова тоже входили казаки — аж 2,5 тыс. Но и об «изгоне» здесь не говорится, поэтому и качество конского состава с большой вероятностью оставляло желать лучшего.

С «голыми руками» на посад

Смущает и другой момент в контексте нижегородской рати Серебряного. Перед нами относительно небольшое формирование, которому предстояло действовать «изгоном», то есть быстро и неожиданно. Ни о какой артиллерии здесь речи идти не может. Почему же этим силам ставилась задача «голыми руками» преодолеть мощные посадские укрепления и пройтись рейдом по окольному городу? В 1550 году прорваться туда так и не получилось, несмотря на огромные стянутые к столице силы и представительный артиллерийский наряд. Не вышло «легкой прогулки» за посадские укрепления и в 1552 году — русским войскам и артиллерии пришлось как следует постараться.

Конечно, изгон — не полноценное взятие или штурм, а стремительный рейд с целью, скорее, дестабилизации противника. Большую роль здесь играло умение застать врага врасплох. Одно дело — подкатить к городу и развернуть огромный артиллерийский парк для обстрела, и совсем другое — неожиданно выскочит из тумана «с саблей наголо», прорваться на территорию врага, а потом ускакать «в закат».

И все же повторимся, что казанский посад в это время окружала система мощных укреплений (валы местами до 9 м в высоту, глубокие рвы, бревенчатые стены-городни с боевыми ходами, башни-вежи), где круглые сутки несли дозор стражники. До рассматриваемой операции в источниках встречаются сведения о нападениях на окольный город относительно малыми силами и без пушек аж под 1469 годом — рейд воеводы Ивана Руно. И тогда никаких укреплений вокруг посада еще не построили.

Будь эта часть города такой легкой мишенью в 1551 году, что помешало бы москвичам подпалить или взорвать посадские стены изнутри в ходе такого же изгона и тем самым облегчить готовящийся штурм?

Возможно, имелось в виду разорение неукрепленных городских предместий, слобод, прибрежных территорий неподалеку от города и международной ярмарки на Гостином острове. Только это не вяжется с летописным сообщением об итогах «изгона» — впрочем, не станем забегать вперед и вернемся к данной теме в следующей публикации.

О том, что представляла из себя Свияжская крепость и как развивалась дальше эта военная кампания, читайте в следующей статье.

Список литературы и источников

Литература

Аксанов А. В. Казанское ханство и Московская Русь: Межгосударственные отношения в контексте герменевтического исследования. Казань. 2016

Белов Н. Свияжская Эпопея 1551 года // История военного дела: исследования и источники. IX, 2017

Канаев П. Н. Казань и Москва. Истоки казанских войн Ивана Грозного. М., 2025

Илюшин Б. А. «Война лета 7014». Московско-казанский конфликт 1505–1507. Н. Новгород, 2018

Пенской В. В. Центурионы Ивана Грознрого. М. 2021

Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991

Флоря Б. Иван Грозный. М. 2019

А. А. Зимин, А. Л. Хорошкевич. Россия времени Ивана Грозного. М. 1982

Источники

Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1977

Летописец начала царства//ПСРЛ., Т. 29, М. 1965

История о Казанском царстве. Казанский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 19. М., 2000

Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // ПСРЛ. Т. 13. М. 2000

Информация