Великая Моравия

Битва с кочевниками венграми Худ. Дьюла Л.

Великая Моравия стала вторым, после недолговечного «государства» Само, ранним государственным образованием славян.

И именно Моравия стала колыбелью славянской письменности, той, которой мы пользуемся и сегодня.

Собственно наименование «славяне», как и «явление славян» ромейской цивилизации, когда они и были зафиксированы, произошло в источниках в VI в. у Иордана и Прокопия, когда оба автора могли реально познакомиться с представителями этого народа. Последний, военный и секретарь полководца Велисария, лично наблюдал их в ромейских войсках в Италии.

Благодаря этим авторам мы и знаем о начальной истории ранних славян. Археологические данные, при наличии большого пласта раскопок и работ, мало что добавляют к пониманию о раннем происхождении славян.

Методологически важно, что, когда славяне вступили на исторический путь развития, соседние этнические земледельческие образования стояли на более высокой стадии развития, т. е. у большинства из них началось формирование государств. Угрозу ранним славянам несли и сплоченные, и организованные, в силу образа существования, кочевники. Что существенно усложняло возникновение собственно славянских государств.

Предыстория

Тем не менее в IX в. начинается первая консолидация среди славянского племени – мораван, чье наименование племенного объединения соответствует реке Мораве, притоку Дуная.

Сложность государственного формирования у славян была связана с тем, что родовая организация не нуждалась во внешнем управлении, таком как князь и дружина, но без этой внешней системы не могло произойти раннего государственного объединения. Все союзы славян (склавинии) носили временный характер, когда была необходимость для безопасности, и дезавуировались, когда эта опасность пропадала.

Ни княжеская власть в смысле внешней силы управления, ни сила этой власти, дружина, у славян еще не могла оформиться.

Наличие вождя не делает равным его князю. Вождь, чаще всего, например Кий, это глава племени-рода, который возглавляет племенное ополчение, а не дружину и «воев лучших тысячу»-ополчение.

Родовая земледельческая организация славян не имела потребности ни в «кольчугах», ни в мечах, да и это общество не обладало такими технологиями, что наглядно подтверждает археология. Не было потребности в дополнительном вооружении, кроме того, которое использовалось в производственной деятельности: топор — повсеместно; копье, лук и стрелы — на охоте. В IX в. на моравской территории из надежно зафиксированного вооружения обнаружены: топор, копье, нож, шпоры. При этом сочетание вооружения в могилах крайне редко, чаще всего — один вид. 63% — без атрибутов всадника.

Что же касается кочевых народов, с которыми славяне имели контакты, то в силу развития военных технологий и структур управления кочевники, как общество воинов, доминировали над земледельцами. Система управления (технологии) для войны у авар и у протоболгар была более высокого порядка.

Тем не менее внешняя угроза всегда способствует консолидации сообществ, повлияла она и на консолидацию мораван.

Временное ослабление аварского кагана в середине VII в., после неудач во время военных походов против Византии, позволило покоренным этносам, кочевникам тюркам (болгарам) и славянам, начать с ними борьбу. Результатом ее стало образование первого славянского прогосударственного образования Само. Как раз в южном течении Моравы и районе, где она впадает в Дунай, земли современной Словакии и Австрии. Это подтверждается и археологически: в западной части Моравы нет следов авар.

Но после смерти Само, вероятно, об этом источники не сообщают, авары смогли консолидироваться перед лицом внешней угрозы и перешли в наступление. Территория, собственно, где кочевали авары, это бассейн реки Тисы, левом притоке Дуная, берущем начало в Закарпатье, междуречье Тисы и Дуная, напротив бывшей ромейской провинции Верхней Мёзии с ее городами-крепостями Сирмием и Сигтуной, правобережье Дуная до впадения в него Дравы, т. е. северо-восточная часть ромейской провинции Паннонии и территории, расположенные напротив неё, севернее.

Попали ли моравские племена, обитавшие западнее, под контроль авар или нет, точно не известно, но VIII в. был неспокоен для авар. Внутренние неурядицы не могли позволить им консолидироваться. Еще в конце VII в. булгары вступили в борьбу с аварами за власть, но проиграли. Это позволило Карлу Великому начать против них войну, вторую по размерам после войны против саксов. Она шла, как сообщает аббат Эйнхард, с 791 по 803 годы. Авары вызвали гнев Карла, поддержав его противников в Баварии в 788 г. Первый поход 791 г. не решил проблемы, у франков произошел падеж скота, надо думать, такая же ситуация была и у противников. Карлу удалось договориться со славянским князем Каринтии Войномиром, который принял участие в походе 795 г. Вся знать авар погибла в сражениях, франки захватили гигантские богатства в «ринге», укреплениях авар:

На этой огромной территории оставалось малочисленное население, те же авары, и славяне.

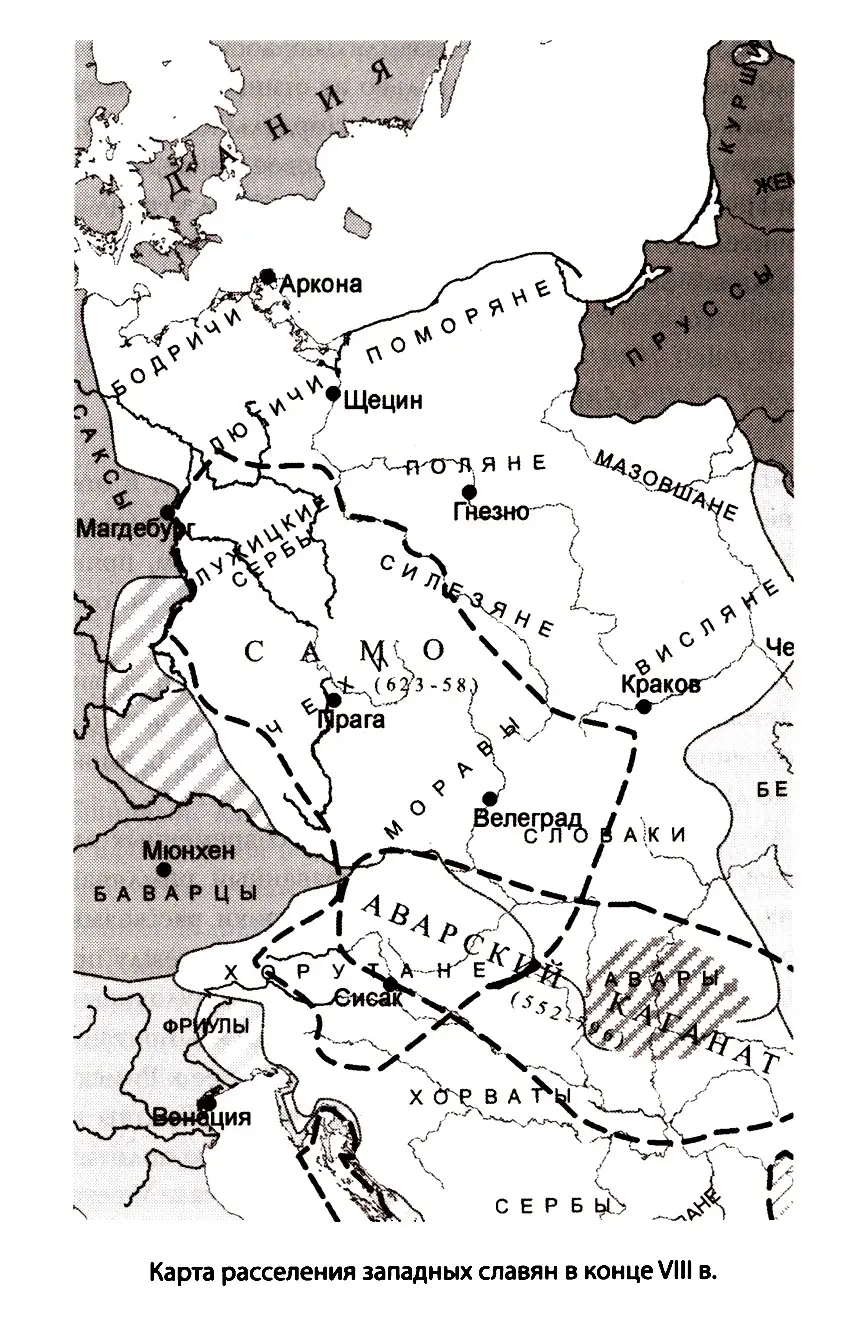

Карта расселения западных славян в конце VIII в.

Пограничной рекой славян и Франкской марки Авар на севере стала река Дия (чеш. Dyje, нем. Thaya), которая течет параллельно Дунаю с запада на восток и впадает в Мораву, которая течет с севера на юг и впадает в Дунай, где расположена Братислава.

Здесь в VI в. была и граница Ромейской империи, и каганат, некогда здесь проходила римская граница, и расстояние по прямой до современной Вены — 55 км (по автостраде — 88).

Начало

В период войн франков с аварами здесь образуются два княжества, или вождества: одно Нитранское, вождем его стал Прибин, второе, собственно моравское, с вождём Моймиром. Источники молчат о деталях. Исследователи предполагают, что это было вызвано внешними обстоятельствами, возможно, мы наблюдаем такую же ситуацию, как со Славиниями на Балканах или западными славянами, когда так называемые «князья» были только вождями племен. Скорее всего, эти территории перестали платить дань аварам и перешли под покровительство империи франков.

В 822 г. представители моравов присутствуют на сейме в Германии. Оба княжества принимают миссионеров, Прибин в 830 г. из Зальцбурга, а Моймир в 831 г. В то же время Моймир начинает борьбу против Прибина, возможно, под знаком «крещения», в результате чего он в 833 г. изгоняет его и объединяет обе части моравского племени под своей властью.

Полную самостоятельность Моравское княжество попыталось получить в период смуты в государстве франков, после смерти Людовика Благочестивого, с 840 по 843 г. Получивший во владение восточную часть империи Людовик Немецкий (804-876) тотчас занялся проблемами на границе, совершив поход против Моймира, и без сопротивления заменил его на его же племянника Ростислава в 846 г.

Ростислав, спустя некоторое время, в 855 г., захватывает территорию между рекой Дией и Дунаем, перемещая границу с Восточно-Франкским государством южнее.

Так складывалась т. н. Великая Моравия, потому что в период своего существования она так не называлась, а получила наименование позднее, этот термин появился в работе императора Константина Багрянородного (908–959) «Об управлении империей». Вероятнее всего, он узнал его от послов венгров, которые для придания значения своим завоеваниям называли разгромленную ими страну «Великой».

Территория этой страны в 30-е гг. IX в. – среднее Подунавье, на западе соседи – чехи и Бавария, юг – Каринтия, подконтрольная франкам, восток – Паннония, юго-восток – Болгария (Дакия), север – Вислянская область.

Людовик выступил в поход против обретавшей силу Моравии, но безрезультатно. Позднее болгарский царь Борис в 864 г. был готов, как союзник франков, нанести удар с юго-востока, но сам Людовик осадил Ростислава в г. Дивин (Братислава), и тот принес клятву верности со всеми «оптиматами» франкскому императору. Заключенный договор подразумевал активную христианизацию славян. Проблемы, с которыми столкнулось Людовик, включая вторжение норманнов, давали возможность моравскому княжеству активно раздвигать свои границы.

Как в большинстве этносов, где происходила христианизация, вначале ее принимали вожди, да и то с оглядкой, многоженство продолжало быть обычным явлением у моравов, в толщу народа христианство проникало медленно.

Сообщество моравов было скорее конфедерацией, чем единым государственным образованием или, тем более, монархией. Нитранское княжество, вроде завоеванное, снова предстает как самостоятельное, но связанное с Моравией.

Именно поэтому святитель Мефодий выпросил у папы буллу, адресованную Ростиславу, Святополку и Коцелу, сыну Прибина.

Верхушка этих этносов, находящаяся под воздействием более развитого общества франков, в отличие от рядовых соплеменников, принимала чаще участие во внутренней борьбе в империи, чем занималась собственными проблемами.

В 862 г., когда началась усобица в империи, Ростислав присоединился к Карломану против императора Людовика, и, возможно, именно он привлек венгров, которые впервые появились в Западной Европе.

А в 870 г. уже Карломан (830–880) вторгся в Моравию, Святополк, или, как его называл Лиутпранд Кремонский, Центебальд, заключил с ним сепаратный мир, захватил Ростислава и выдал его Карломану. Вскоре сам был арестован, а в 871 г. был отправлен в Моравию как проводник политики франков.

Но ловко нашел выход из ситуации и снова встал во главе моравов, хотя среди его окружения было большое количество баваров, в обществе которых он проводил время.

Моравский князь и близко не обладал такой силой, которая была у франков, поэтому ему приходилось постоянно лавировать, отбивая излишние претензии императора, он все же вынужден был платить дань, как это было в 873 г., когда он нанес немцам поражение.

Так складывалась т.н. Великая Моравия, потому что в период своего существования она так не называлась, а получила наименование позднее, этот термин стал достоянием в работе императора Константина Багрянородного (908–959) «Об управлении империей». Вероятнее всего, он узнал его от послов венгров, которые для придания значения своим завоеваниям называли разгромленную ими страну «Великой».

Территория этой страны — среднее Подунавье, на западе соседи — чехи и Бавария, юг — Каринтия, подконтрольная франкам, восток — Паннония, юго-восток — Болгарии (Дакия), север — Вислянская область.

Обретение славянской письменности

Исторически сложилось, что на этой территории действовали разрозненные миссионеры, как от франков, так и от греков. Ростислав, который постоянно контактировал с западными соседями, понимал политическую важность проведения христианизации под его личным контролем. Историкам не ясно, чего добивался Ростислав, обращаясь то к папе, то к константинопольскому императору об отправке священников. Современные исследователи отвергают трактовку в стиле модернизации исторического процесса, когда всё сводилось к борьбе двух церквей, которая отсутствует в этот период. Возможно предположить, что прямое обращение князя Великой Моравии и к папе, и к патриарху было связано с попыткой «решить вопрос» через голову франкского императора, ленником которого он и так был вынужден пребывать.

В конце концов, к Ростиславу отправляют малозначительное для ромейской империи посольство в лице философа Константина и его брата Мефодия, бывшего военного и стратига какой-то славянской области в Византии, отсюда его знание славянского языка.

Для Ромейской империи не было никакой надобности переводить службу на иные языки, потому что если в западной части бывшей Римской империи богослужение шло на латыни, то в Византии — на греческом. Наоборот, языковая ассимиляция всегда была важным фактором имперской политики. Знать соседней полутюркской, полуславянской Болгарии, попадая заложниками в Константинополь, осваивала и язык, и веру, и обычаи ромеев.

Прибывшие учителя веры опротестовали «ересь трех языков», которые проповедовали немецкие священники, которые считали, что только латинский, греческий и еврейский язык допустим для службы.

Они активно обучают местных священников на славянском языке, подготовив сильную группу будущих борцов за веру и активных распространителей славянского языка и письменности.

Если Ростислав очень тяготился немецкими, баварскими священниками, которые в силу близости заполонили моравскую территорию, то Святополк, скажем так, был прозападником, что требует пояснения. Среди его окружения было много баварцев, князь, возможно, видел у западных соседей примеры для подражания в управлении, которых не могло быть у славян этого периода: Восточно-Франкская империя была уже военно-служилым государством, на путях к раннему феодализму, а моравы — общество соседской общины с сильными элементами «общинной демократии», так, мы знаем, что о выплате дани принимали решения не князь, а общины, они же осуществляли её. Потому что походы франков в их земли были крайне разорительными.

Святополк понимал, что противостоять такой силе можно, только переняв, говоря современным языком, военные технологии, но состояние его общества не позволяло сделать это.

Несмотря на спор, где же была оформлена славянская азбука, следует сказать, что реально она стала применяться в Моравии. Служба на славянском языке, переводы работ, включая образец византийского права «Закон судный людям», Ветхий Завет и т. д.

Памятник Святополку. Братислава. Словакия.

С приходом к власти Святополка для использования богослужения на славянском наступили трудные времена, даже папа Иоанн VIII обратился к князю, подчеркивая, что богослужение на понятном для паствы славянском языке – это важная составляющая христианизации:

По окончании обучения Константин с учениками отправился через Венецию в Константинополь, но там он узнал, что в ромейской державе произошел переворот. Тут он воспользовался предложением самого папы и отправился с учениками в Рим, где они были рукоположены. Константин умер в Риме, а его брат Мефодий, как предполагают некоторые исследователи, хитростью получил церковную власть в Паннонии. Это не могли принять баварское духовенство, в конце концов, речь шла о доходах. Мефодий и его сторонники были брошены в тюрьму, где подверглись всевозможным пыткам. Но в 873 г. его освободили под давлением папы. Он переехал в Моравию, но и там столкнулся со Святополком, по причинам, о которых мы писали выше.

Богослужение на славянском усилило власть епископа Мефодия, это приводило к закономерным трениям со светской властью, что происходило во всех новокрещенных странах. Тем более, что Святополк вел себя, с точки зрения Мефодия, не как христианин, бражничая и развратничая, как большинство варварских вождей. Все козни своих противников Мефодий обходил, в том числе при поддержке Иоанна VIII. Потому что, по факту, если опираться на те немногочисленные источники, которые мы имеем, использование славянского языка способствовало миссионерству и активной христианизации славян.

Умирающий в 885 г. Мефодий назначил своим правопреемником моравана Горазда. Но Святополк начал репрессии против сторонников славянского богослужения, потворствуя укреплению латинян. Бегство их, в частности в Болгарию, способствовало бурному развитию славянской письменности.

Святополк расширяет власть

После признания власти франкского императора Святополк тотчас напал на вислян, польское племя, заставив их платить ему дань:

Маркграф Каринтии и Паннонии Арнульф, сын императора Карломана, интриговал вместе с болгарами против Святополка, в 882 г. болгары напали на Моравию, но потерпели поражение, и под контроль Моравии попало междуречье Тиссы и Дуная, «Пустой край», где в условиях слабой заселенности уже появлялись венгерские орды, совершавшие набеги по Дунаю. Одновременно Святополк атаковал часть бывшей Паннонии, попавшей в немецкую марку, против Арнульфа, но заключил с ним мир.

Еще в 870 г. чехи признавали, нужно думать, формально, зависимость от Святополка, но постепенно эта власть усилилась, и его ставленник, чешский князь Борживой, был крещен в 883 г. Попытка же крестить чехов не удалась с первого раза, они изгнали Борживоя, что вынудило Святополка силой вернуть его в Чехию: так он укрепил власть одного князя, вопреки сейму (народному собранию) и совету князей, племенных вождей чехов.

Очень показательно, что Борживой на месте собрания, сеймового поля, построил княжескую крепость, Пражский град. После его смерти на его трон сел сам Святополк в 889 г. В 890 г. он, при одобрении империи, с политикой которой сверялся, покорил чехов, заставив их платить дань. Святополк подчинил себе и верхнелужицких сербов.

Территория Великой Моравии. Ист.: История Европы в 8 т. Т.2. М., 1992.

Несмотря на то, что он признавал себя ленником Восточно-Франкской империи, новый император Арнульф (850–899) и его давний противник, в 892 и 893 гг. совершал разорительные набеги на Моравию, и привлек к нападению паннонского князя Вратислава и кочевников венгров. Об этой ситуации писал Лиутпранд Кремонский:

Все, кто видел последствия этих действий, казавшиеся императору Арнульфу верными, обернулись и для его страны огромными проблемами.

Эти авторы отметили, что венгры в этой ситуации провели «разведку боем», увидели, кто проживает на этих территориях, поняли, как пройти через Карпаты, испытали силы будущих врагов.

Но по какой-то причине в 894 г. венгры выступили уже на стороне Святополка.

Продолжение следует…

Информация