Взятие Митавы

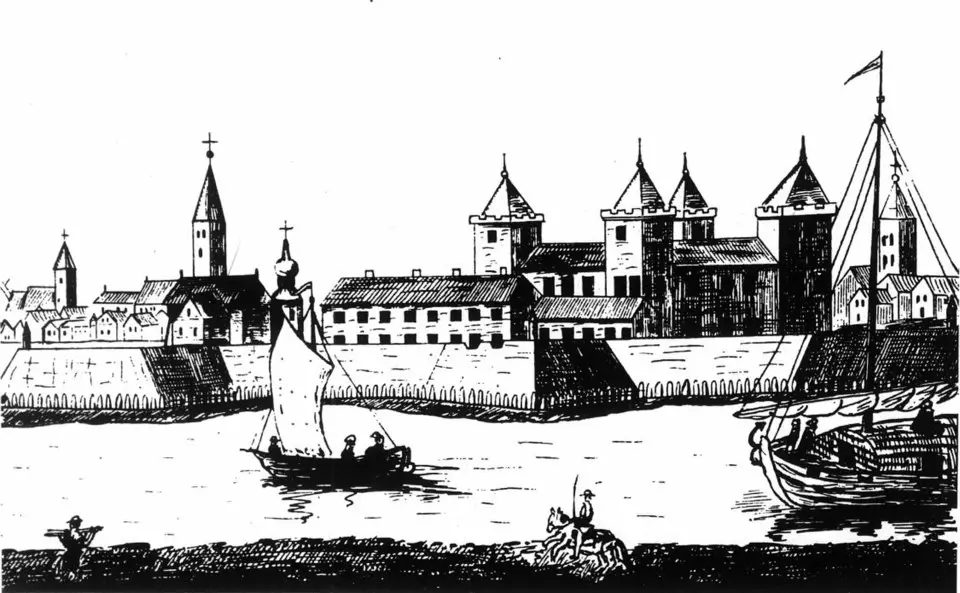

Митавский замок. Гравюра 1703 года.

Предыстория

После захвата Нарвы в августе 1704 г. (Жестокий штурм Нарвы), русский царь Пётр в подражание римским цезарям-императорам решил устроить триумф в Москве. Взятие Нарвы стало реваншем за тяжелое поражение в начале Северной войны. Триумф состоялся лишь в феврале 1705 г. из-за сложностей доставки трофейных шведских пушек в столицу.

В торжественном въезде Петра Алексеевича в Москву принимали участие 159 пленных шведских офицеров во главе с комендантом Нарвы Рудольфом Горном. Торжественно провезли 80 пушек. У Триумфальных ворот митрополит Стефан Яворский произнёс хвалебную речь в честь царя. Затем «бомбардир» Пётр Михайлов (царь Пётр) и его соратники устроили многодневный хмельной пир.

После взятия Нарвы и до начала лета 1705 г. на Прибалтийском фронте наступила оперативная пауза. Основные силы русской армии бездействовали. Пётр внимательно смотрел, что происходит в Польше, где наступала армия шведского короля. Он направлял на помощь польскому королю и саксонскому курфюрсту Августу подкрепления.

После потери Ингерманландии и неудачных попыток отбить устье Невы (Разгром шведского десанта на острове Котлин), граф Адам Левенгаупт получил приказ короля Карла XII прикрыть Ригу, сосредоточив у Митавы (ныне Елгава) все войска, имевшиеся в Курляндии и Лифляндии. Всего до 7—8 тыс. человек.

Развитие наступления в Прибалтике

12 июня 1705 г. Пётр прибыл в Полоцк, где располагался штаб и основные силы русской армии. На военном совете 15 июня он поручил Шереметеву начать новое наступление против шведских сил во главе с Левенгауптом.

Поход был лёгким (только конница), и его целью было отрезать от Риги и разгромить силы противника:

12 (23) июля 1705 года русский авангард численностью 1400 человек под командой генерал-майора Родиона Боура успешно атаковал на шведский отряд в предместье Митавы. Потери шведов составили 100 убитых, в плен попало 6 офицеров, 72 солдата, взяты две пушки. Боур успешно вернулся к главным силам.

Битва при Гемауэртгофе

Пётр потребовал от Шереметева не выпускать шведов из Лифляндии, чтобы они ушли в Польше. Левенгаупт, узнав о приближении русских, занял 15 (26) июля крепкую оборонительную позицию у местечка Гемауэртгоф (Мур-Мыза). Его позицию с фронта и левого фланга прикрывала речка, правый фланг упирался в болото, а впереди был лесок. Граф построил войска в две линии: первая – сомкнутая, вторая с промежутками, пехота в центре, кавалерия на флангах, пушки по всей линии.

Шведы знали, что у русских только конница (драгуны, солдаты, посаженные на лошадей, и иррегулярные силы). Они имели преимущество в пехоте (более 3 тыс. солдат) и артиллерии (17 пушек). Всего у Левенгаупта было 7–8 тыс. солдат. Шведский командующий собирался встретить более многочисленного, но хуже организованного противника на хорошей позиции, а затем перейти в контратаку.

Шереметев подошёл к шведской позиции 15 (26) июля в 17 часов и решил с ходу атаковать противника, не дожидаясь трёх пехотных полков (на лошадях) и артиллерии (16 пушек). Всего под его началом было, по разным оценкам, от 10 до 14 тыс. человек (включая 2,5 тыс. казаков, татар, калмыков и башкир).

Левое крыло Шереметева атаковало правый фланг противника. Русские едва не окружили передовой отряд полковника Стакельберга. Затем шведы, воспользовавшись неудобным для атаки построением русских войск, перешли в контратаку, не давая им перестроиться. После короткого артиллерийского обстрела шведская кавалерия правого крыла под началом полковников Горна и Шрейтерфельда сбила русскую конницу и смяла подошедшую русскую пехоту.

Правое крыло русских прорвало 1-ю линию противника, но не смогло развить успех. Шведская кавалерия из 2-й линии отбила атаку. Русские перегруппировались и продолжили наступление. Шведы не выдержали и начали отходить. Однако русская конница, вместо того чтобы развить успех (левый фланг врага отступал, в центре образовался разрыв, так как шведская конница на правом фланге ушла вперёд, преследуя русских), начала грабить обоз. Шведы смогли перегруппировать силы, перешли в контрнаступление и по отдельности разбили русские полки.

На правом фланге Левенгаупт отозвал конницу, которая опасно оторвалась от главных сил, преследуя противника. К 10 часам вечера сражение завершилось. Ночью Шереметев отступил в Мезоттен, а затем к Биржам. Левенгаупт, остававшийся на поле боя и весьма ослабленный им, врага не преследовал.

Бой был упорным. Обе стороны понесли серьёзные потери. Потери шведов, по их данным, составили до 1900 убитыми и ранеными. Погибли полковники Горн, Веннерштедт и Каульбарс, полковник Ског тяжело ранен. В наиболее пострадавшем Уппландском драгунском полку из 600-800 человек в строю осталось около сотни, из 21 офицера — только один майор.

Потери русских достигали 2250 человек, включая погибших, раненых, пленных и дезертиров (по шведским данным, около 5 тыс. человек). Наибольшие потери понесла пехота, попавшая под удар кавалерии. Была потеряна почти вся артиллерия – 13 пушек и 10 знамён.

Пётр I был весьма недоволен случившимся поражением, о котором узнал 22 июля (2 августа) в Вильне. Оставив в ней часть войск под командованием Огильви, он поспешил в Биржи на соединение с Шереметевым.

Этот успех не имел значения, так как Левенгаупт не имел сил и резервов, чтобы развить его. Шведы отступили к Риге, не решаясь дать новое сражение русским. Небольшие гарнизоны были оставлены в Митаве и Бауске.

Бой у Мур-мызы, гравюра XVIII века. Художник Иоганн Бротце

Взятие Митавы

Воспользовавшись этим, 14 (25) августа 1705 года русские войска под командованием князя Репнина (фактически командовал Пётр I) подошли к Митаве. Гарнизон замка – около 1 тыс. человек под командованием коменданта полковника Кнорринга, отказался капитулировать.

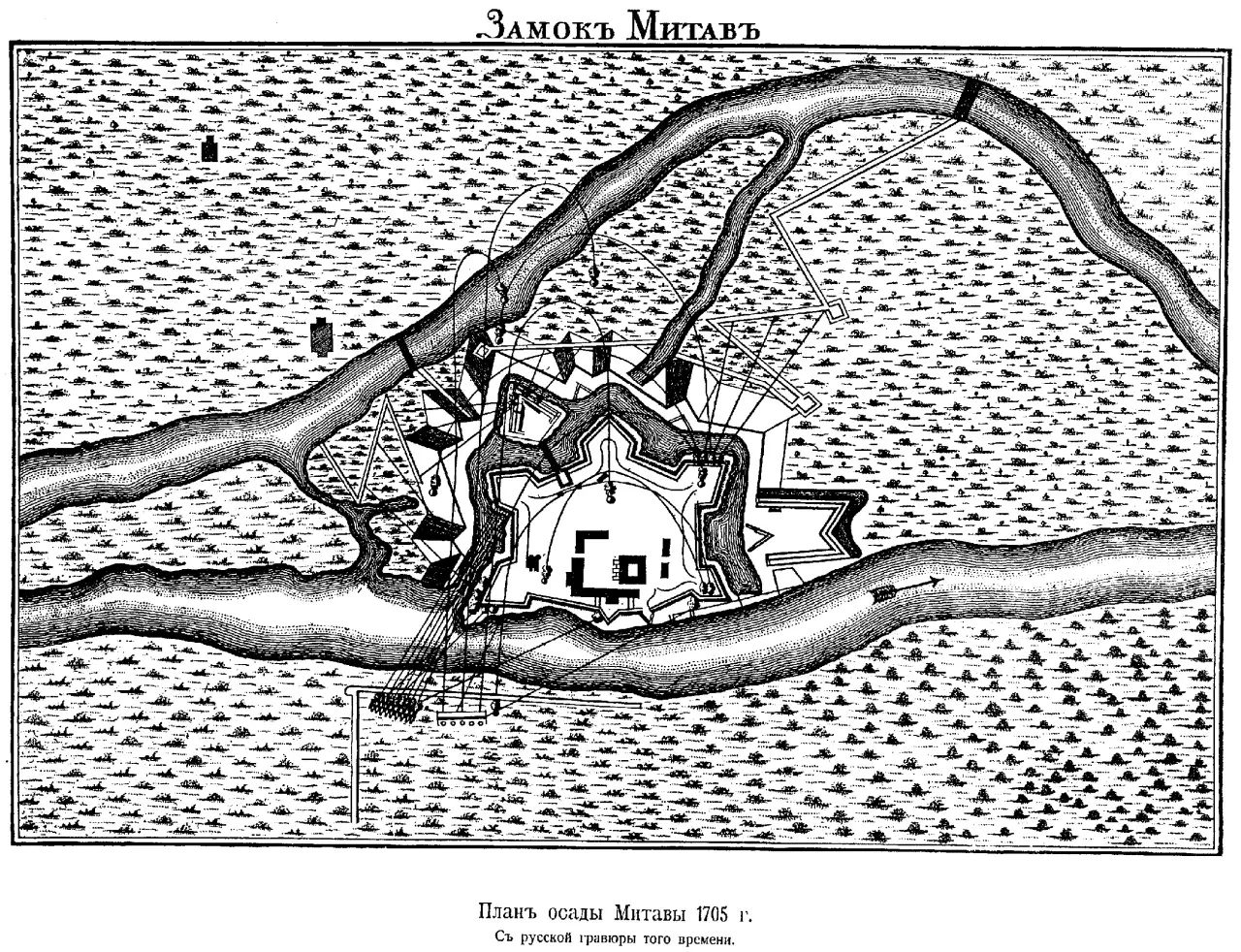

В Митаве находились большие военные запасы и продовольствие. Крепость состояла из старого замка и из 4 земляных бастионов, из них 2 были усилены наружными постройками, западный и северный бастионы были прикрыты рвом. Тыловая часть замка с восточной стороны была с двумя выступами в виде флешей и рва не имела. Укрепления были в хорошем состоянии. С юга крепость прикрывала река Аа.

Поэтому Петру пришлось организовать полноценную осаду. Копали траншеи, возводили артиллерийские позиции. Вылазки противника были отражены. После того как в конце августа подвезли тяжёлую осадную артиллерию, положение шведского гарнизона стало безнадёжным.

2 (13) сентября 1705 года коменданту крепости было послано предложение сдаться, на что он попросил отсрочку на принятие решения до следующего дня. В ответ на это началась непрерывная бомбардировка крепости, продолжавшаяся до утра следующего дня. 4 (15) сентября Митава сдалась.

Согласно условиям капитуляции, шведских солдат русские отпустили в Ригу. В Митаве было взято 290 пушек, 58 мортир и гаубиц, среди которых были, как писал царь, «мортирцы новой инвенции» (конструкции), большое количество боеприпасов.

Стоит отметить, что захват более 300 артиллерийских орудий вовсе не означал, что захвачены колоссальные трофеи. Большинство пушек были устаревших образцов, они не принимали участие в боевых действиях и просто складировались в крепости. Чтобы использовать такую пушку, надо было отремонтировать её, подобрать лафет, боеприпасы нужного калибра, подготовить место в системе обороны и соответствующий расчёт и т. д. То есть чаще всего это был просто металлом.

«Сие место великой есть важности» — так оценил Пётр завоёванную Митаву, обеспечившую безопасный проход в Польшу.

План осады Митавы 1705 год. С русской гравюры того времени

Почти одновременно капитулировала крепость Бауск, расположенная в 40 верстах юго-восточнее Митавы. Гарнизон Бауска составлял менее 500 человек. Комендант подполковник Михаил фон Гольштейн сдал крепость на таких же условиях. Гарнизон отпустили в Ригу. В Бауске было взято 55 орудий.

Затем Пётр отправился в Гродно, где расположилась большая часть русской армии. Было решено оставить армию на зимние квартиры. Несмотря на успехи в Прибалтике, Пётр ещё чувствовал себя неуверенно, опасаясь армии шведского короля. Поэтому практически всю артиллерию из Митавы по зимнему пути отправили в Москву. То есть Пётр не собирался оборонять Митаву в случае прихода туда армии Карла.

В результате русские в ходе кампании 1705 года развили наступление в Прибалтике и заняли Курляндию, перехватив коммуникации шведской армии в Польше с Лифляндией. Шведы, которые засели в Риге, Ревеле и других городах-крепостях Прибалтики, лишились сухопутной связи с армией Карла.

Осенью 1705 г. Пётр снова попытался заключить мир с Карлом XII. Посредниками были прусский король Фридрих и английская королева Анна. Царь предлагал «прекратить пролитие христианской крови» и вступить в переговоры о мире. Огромные суммы от русского царя получил фактический руководитель британской внешней политики герцог Мальборо. Британец деньги взял, но ничего не сделал.

Шведский король мириться не хотел. Он в октябре в Варшаве короновал Станислава Лещинского, подчинив себе часть Речи Посполитой. Август II короны был лишён, но часть польских магнатов осталось на его стороне. Карл теперь хотел получить поддержку Польши и сделать то же самое в России – свернуть с трона Петра.

Однако шведский король придавал слишком большое значение коронации Лещинского и поддержке польских панов, и потерял время, вместо того, чтобы идти на русские войска, которые стояли в районе Вильно – Гродно.

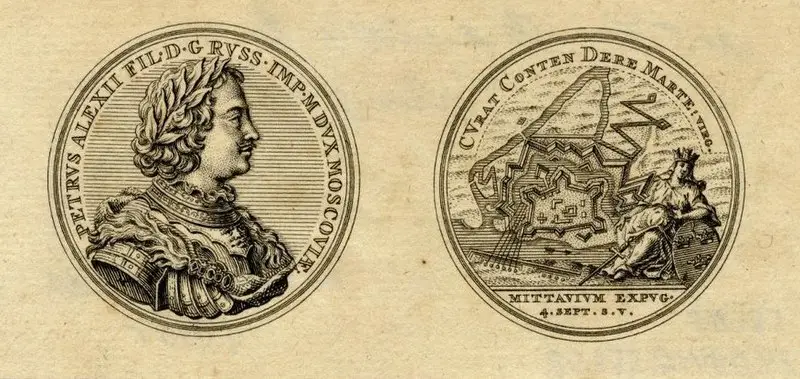

Русская медаль в память взятия Митавы 4 сентября 1705 года в Северной войне. (гравюра XVIII века). Источник: Каталог "Слава России или Собрание медалей, означающих дела Петра Великого и другие некоторые". Издание 1783 года. Медаль была отчеканена на Московском монетном дворе из серебра, имела диаметр 46 мм. На лицевой стороне медали изображён портрет Петра I. Вокруг медали имеется надпись: «PETRVS ALEXII FIL. D.G. RVSS. IMP. M. DVX MOSCOVIAE.» - «Петр, Алексея сын, Божьей милостью России Повелитель, Великий Князь Московский». На оборотной стороне показана осада Митавы, имеется надпись: «CVRAT CONTENDERE MARTE. VIRG" - «Заботится о том, чтобы начать войну. Вергилий»

Информация