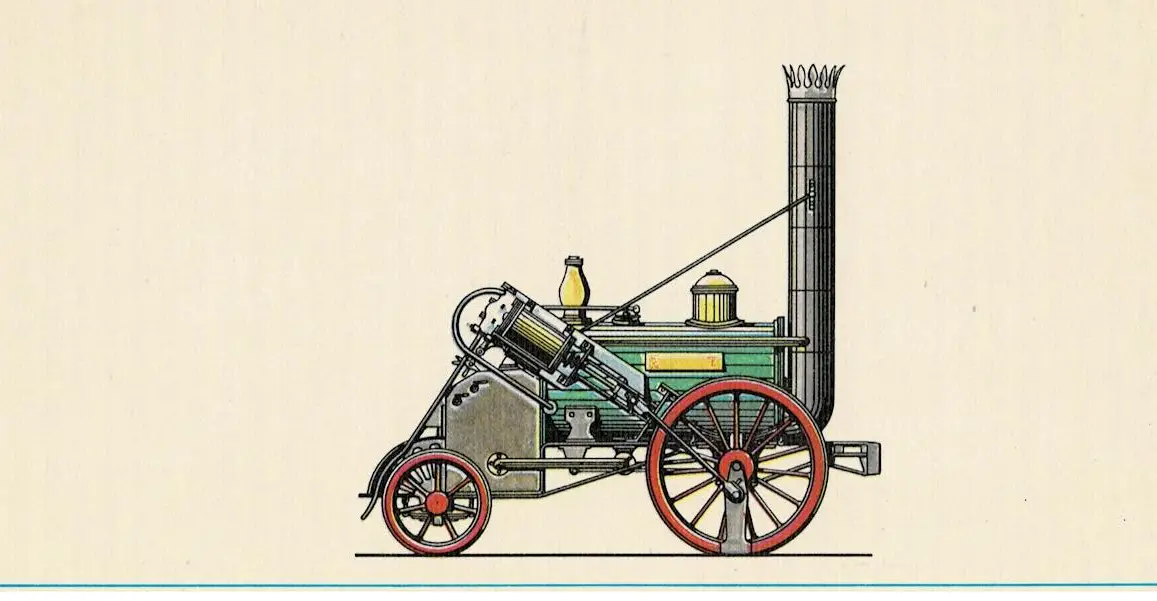

Начало нового века. «Ракета» Стефенсона

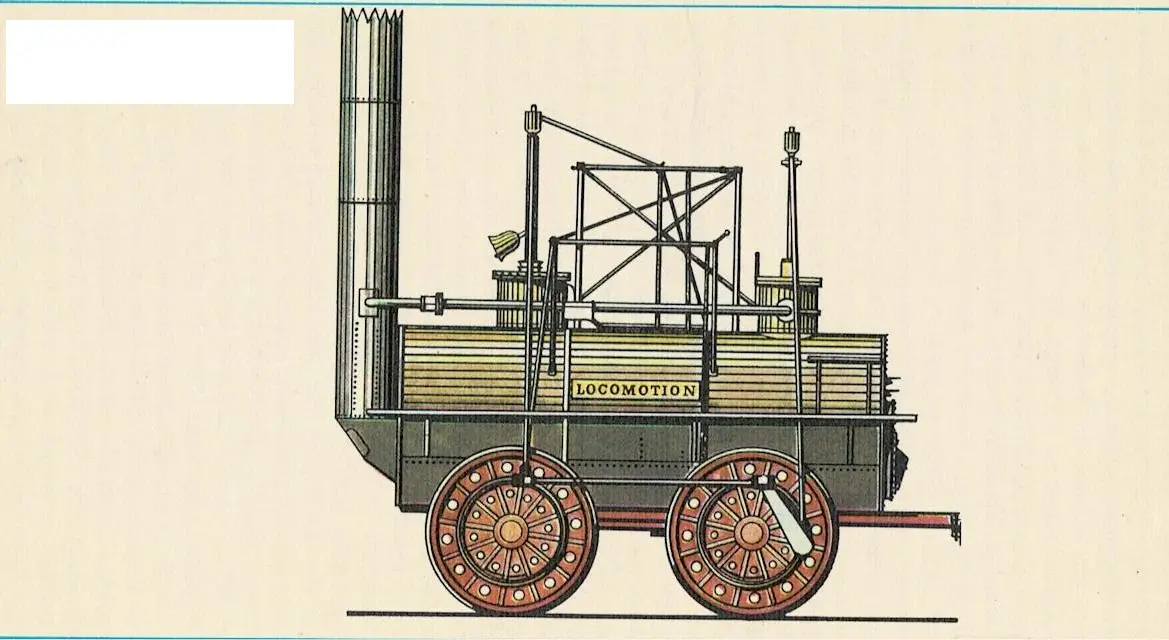

Один из первых стефенсоновских паровозов – «Локомоушн»

Откровение Иоанна Богослова (Апока́липсис), 9:17

«И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря».

Третья книга Царств, 4:29

Артефакты истории техники. Причиной, по которой Джордж Стефенсон решил построить свой первый паровоз в 1814 году, была всё той же – необходимость повышения рентабельности угледобычи. Ведь Стефенсон, как и его отец, жил тем, что ремонтировал паровые двигатели на угольных шахтах Ньюкасла, и дело это знал хорошо. Хотя образования он, по сути, не получил. Но, видимо, был одарён от природы, потому что, несмотря на это, он сумел подняться от помощника кочегара, отвечавшего за топливо для топки, до должности тормозящего, который управлял скоростью паровой машины, поднимавшей со дна шахты вагонетки с углём. При этом он не был обычным квалифицированным рабочим – в то время, когда его товарищи шли после работы выпивать и развлекались тем, что глазели на собачьи бои, он занимался тем, что разбирал паровые двигатели, стараясь понять, как они работают, чистил и собирал их обратно.

В 1806 году его постигло большое горе: умерла его молодая жена вместе с новорожденной дочкой, и на его плечи легла забота о престарелых родителях и трёхлетнем сыне. Он даже задумывался о том, чтобы переехать в Америку, вот только денег на это путешествие у него не было. Однако деньги на образование своего сыны Роберта он все-таки накопил, так что тот получил образование лучше, чем он сам. А потом уже Роберт пополнял копилку знаний своего отца в области механики и разных других науках.

А потом семейству Стефенсонов пришел на помощь Его Величество Случай: в 1810 году Джордж сумел отремонтировать насос, который не позволял откачивать воду из шахты с требуемой скоростью. В результате он заслужил репутацию «машинного доктора», с его мнением стали считаться и… хорошо платить за работу. А через два года его и вовсе взяли на должность «машинодела» каменноугольной шахты Киллинворт с окладом в тысячу фунтов в год. Такая сумма позволила ему навсегда распрощаться со своей былой принадлежностью к рабочему классу и существенным образом подняться вверх по социальной лестнице.

Джордж Стефенсон. Портрет работы Джона Лукаса (1807–1874)

Работая на владельца шахты Киллинворт, Томаса Лидела, Стефенсон решил сделать все возможное, чтобы снизить стоимость перевозки добытого угля от шахты до реки. Вагонетки с углем туда катили по рельсовым путям, и он установил на них склоны и лебёдки, устроив все так, чтобы вес спускавшихся груженых вагонеток тащил обратно пустые вагонетки. Но этого ему показалось мало. Паровой локомотив – вот что сможет серьезно понизить себестоимость угля, решил он, и... Томас Лидел идею его поддержал. Так появился паровоз «Блюхер», построенный к июлю 1814 года и названный так в честь прусского генерала, активного участника войны с Наполеоном.

В конструкцию своего паровоза Стефенсон ввёл одно интересное улучшение – «паровой продув», то есть выпуск отработанного пара из цилиндров не в атмосферу, а в дымовую трубу. Теперь пар стал играть роль мехов, продувая воздух через топку и активируя процесс горения угля. А это в итоге повысило мощность, которая передавалась колёсам, причем без каких-либо особых затрат.

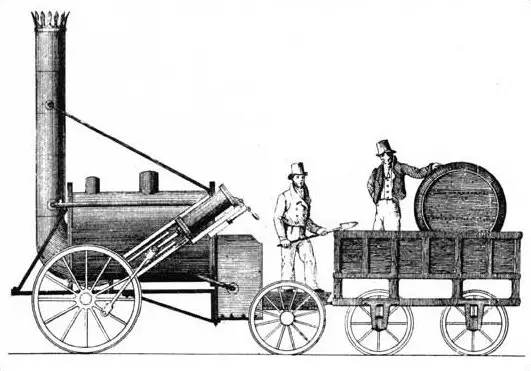

«Ракета» Стефенсона с фигурками людей для масштаба

Так Стефенсон получил экономически пригодный к эксплуатации двигатель, вот только он все равно работал какими-то неприятными рывками. Стефенсон решил, что все дело в передаче с помощью шестерней. В 1815 году он построил свой второй паровоз, в котором вместо шестерней двигатель передавал усилие на колеса через коленчатый рычаг. Конструкция была сложной, и в итоге неудачным оказался и второй его паровоз.

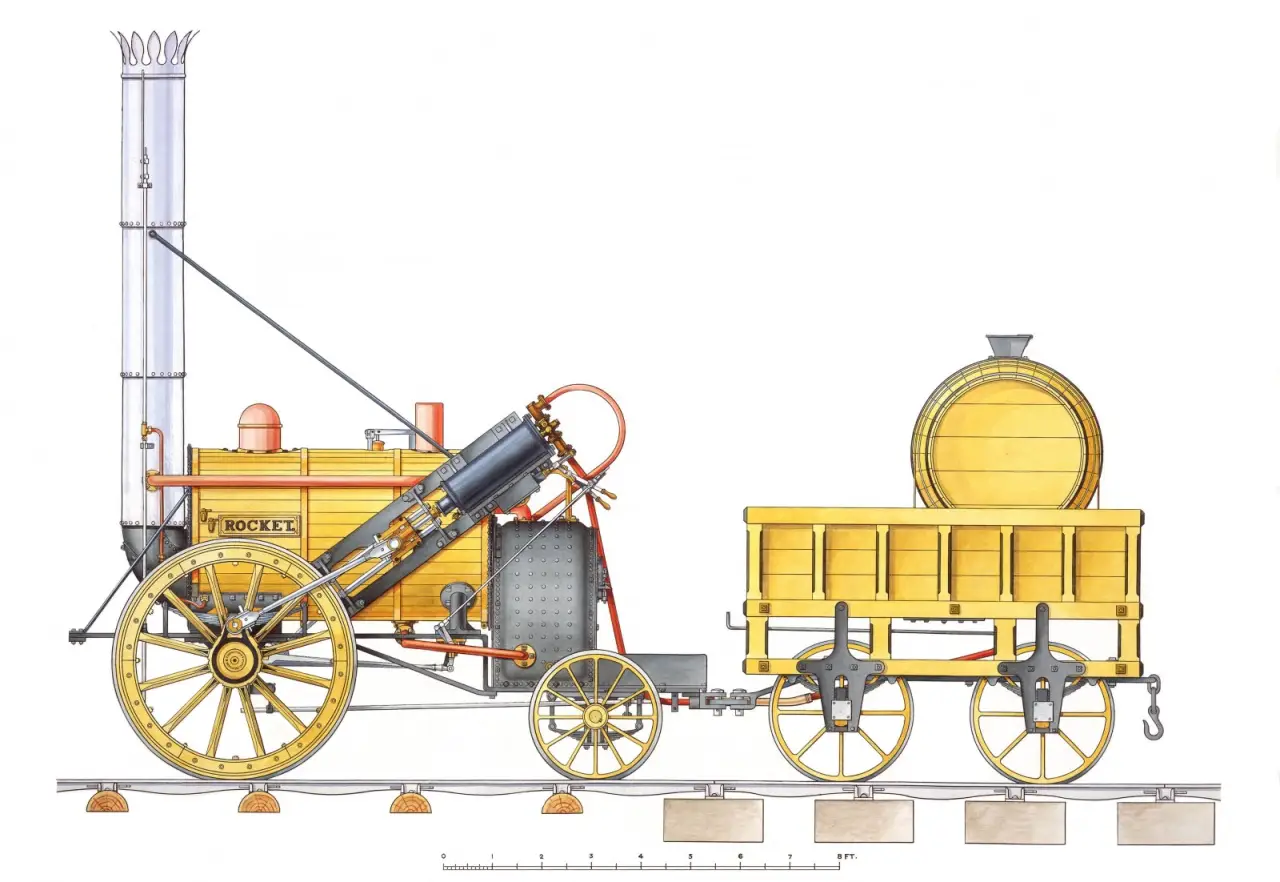

Еще одно детальное изображение «Ракеты»

Впрочем, неудачи в это время преследовали не его одного. Так, например, паровоз Брантона 1813 года и вовсе приводился в движение двумя сочленёнными задними ногами, которые действовали «подобно лошадиным ногам». В 1812 году братья Чепмен использовали на своем паровозе цепной привод. На их локомотиве стоял барабан с паровым приводом, который удерживал цепь, натянутую по всей длине пути, и тянул её вперёд.

«Ракета» в Музее науки в Лондоне

Тем временем нашлось еще двое других англичан, Блэкетт и Хедли, которые занялись исследованием трения покоя, используя для этого ручную тележку с кривошипными осями и ручным приводом. Они доказали, что зубчатые рельсы не нужны, и что гладкие колёса на гладких рельсах могут прекрасно работать. Вот только Блэкетту построить свой собственный локомотив так и не удалось. А вот Хедли, занимавший пост инженера на угольной шахте Уайлам все в том же Ньюкасле, построил целых четыре локомотива по патенту, полученному в 1813 году. Они стали первыми паровозами, на которых стояли чугунные котлы и, так же как и у Тревитика, реверсивная жаровая труба, а выходящий из цилиндров пар уходил в дымовую трубу. Мощность передавалась через шатуны и кривошипы на ось под котлом, а та через зубчатую передачу вращала уже две ведущие оси. Кривошипы имели смещение на 90 градусов относительно друг друга, поэтому от маховика Хедли сумел отказаться.

Сегодня выпускается даже сборная модель паровоза «Ракета»!

Впрочем, проблема была не только в локомотивах, но также и в рельсах. Чугунные часто ломались, что затрудняло перевозку тяжёлых грузов. Лишь после 1820 года общий прогресс в металлургии позволил получать катаные рельсы достаточной длины и большей прочности.

Между тем все это время Стефенсон продолжал работу по усовершенствованию своего локомотива. Третья конструкция, датируемая 1816 годом, использовала инновационное решение с применением небольших паровых цилиндров для подвески колес. Но эта конструкция широкого распространения не получила из-за трудностей с герметизацией и зависимости от давления в котле. Проще, как оказалось, было использование стальных пружин.

К 1825 году (а это был памятный год открытия Стоктон-Дарлингтонской железной дороги, первой в мире общественной паровой железной дороги) он построил уже целых шестнадцать локомотивов, работавших на шахтерских железных дорогах. Но ни один из них не был лучше машин его конкурентов. Зато когда Стефенсон занял пост инженера Стоктон-Дарлингтонской железной дороги в 1823 году, изначально планировавшейся в качестве конно-гужевой, он сумел убедить руководство приобрести для неё три локомотива. А чтобы их произвести, он в 1824 году основал еще и локомотивостроительный завод в Ньюкасле.

Тут к нему пришел еще один не слишком удачливый паровозостроитель по имени Бут, занимавший должность секретаря Ливерпульско-Манчестерской железной дороги, и убедил Стефенсона поставить на свой локомотив не только трубчатый котел с 25-ю медными жаровыми трубами диаметром 76 мм каждая, но еще и топку, окружённую водой. Вот так и появился его знаменитый паровоз «Ракета», вобравший в себя все основные элементы конструкции куда более поздних локомотивов.

Поскольку в 1825 году локомотивов в Англии было уже довольно много, было решено объявить конкурс, чтобы выявить среди них самый лучший. При этом паровозы должны были «гореть собственным дымом», развивать давление пара 0,35 МПа (3,5 кПа/см2), иметь высоту не более 4,5 м до верха трубы и иметь пружинную подвеску. Во избежание взрывов на котле должны были стоять два предохранительных клапана, один из которых находился вне досягаемости машиниста, чтобы тот не мог его отключить. Состав должен был перевозить груз, в три раза превышавший его собственный вес, а по ровному пути двигаться со скоростью 16 км/ч.

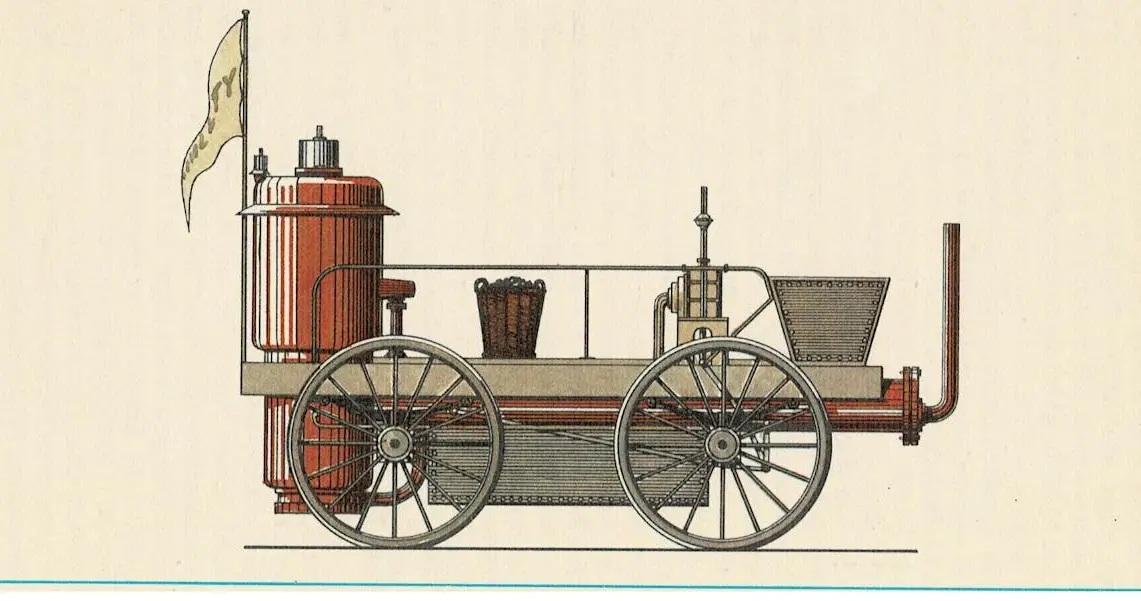

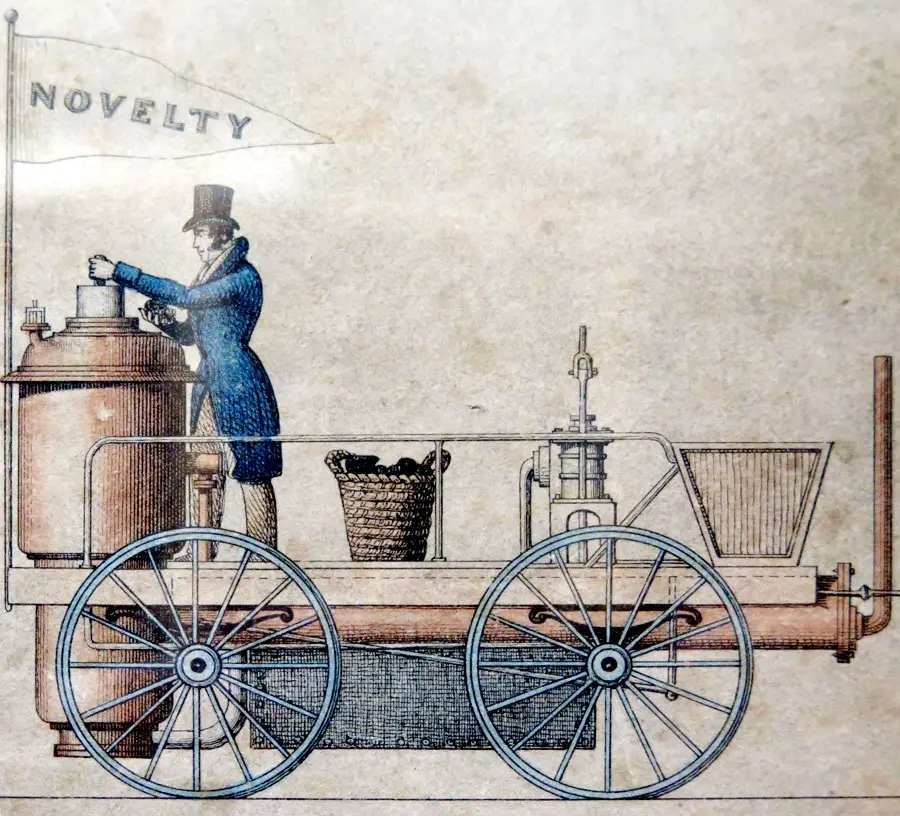

Паровоз «Новелти»!

«Гонки паровозов» организовали на равнине Рейнхилл, где они проходили с 6 по 8 октября 1829 года. Расстояние в 2,4 км нужно было пройти двадцать раз в одном направлении и столько же в обратном, что в итоге давало 48 км. В состязании участвовало пять паровозов, но только три успешно прошли испытание. Победителей оказалось трое: «Санспарейл» Хакворта, у которого нашли дефект литья в одном из цилиндров, что вело к значительным потерям пара, из-за чего победителем он так и не стал.

«Новелти» — рисунок того времени

И «Новелти» Брейтвейта и Эриксона, представлявший собой локомотив без тендера, который работал на коксе, который размещался на нем в… корзинах. Вода на нем находилась в ящике на раме локомотива, кроме того, у него была очень маленькая площадь колосниковой решетки и небольшое поперечное сечение дымовой трубы. Хотя он и развил максимальную скорость 45 км/ч, его сняли с соревнований из-за дефектов нагнетателя воздуха в топку. «Ракета» Стефенсона оказалась на третьем месте. Однако она соответствовала всем требованиям испытаний, включая массу: имела 4,51 тонн с котлом, заполненным водой, а тендер с бочкой для воды («Ракета» потребляла 838 кг воды в час) весил около 3 тонн. Поскольку это был единственный локомотив, преодолевший заданное расстояние в 48 км, он смог выиграть приз в размере 500 фунтов стерлингов. На второй день испытаний он протащил вагон с тридцатью пассажирами со скоростью более 40 км/ч и два груженых вагона массой более 910 кг каждый со скоростью 38 км/ч.

«Новелти» — современная реплика этого паровоза

Эффективность «Ракеты» Стефенсона убедила всех противников эксплуатации локомотивов на железных дорогах. Ну а для Ливерпуль-Манчестерской железной дороги немедленно было заказано ещё восемь паровозов по образцу «Ракеты». Причем уже в процессе строительства они были подвергнуты значительным усовершенствованиям. Так, на последнем из паровозов этой партии, «Планете», число жаровых труб в котле увеличилось до 129. При этом их диаметр достиг 41 мм, что увеличило площадь поверхности нагрева примерно до 38 м2. Стефенсон также решил расположить цилиндры на этом паровозе по образцу паровоза «Глобус» Хакворта (построенного в 1830 году), что до сих пор считается самым оптимальным решением.

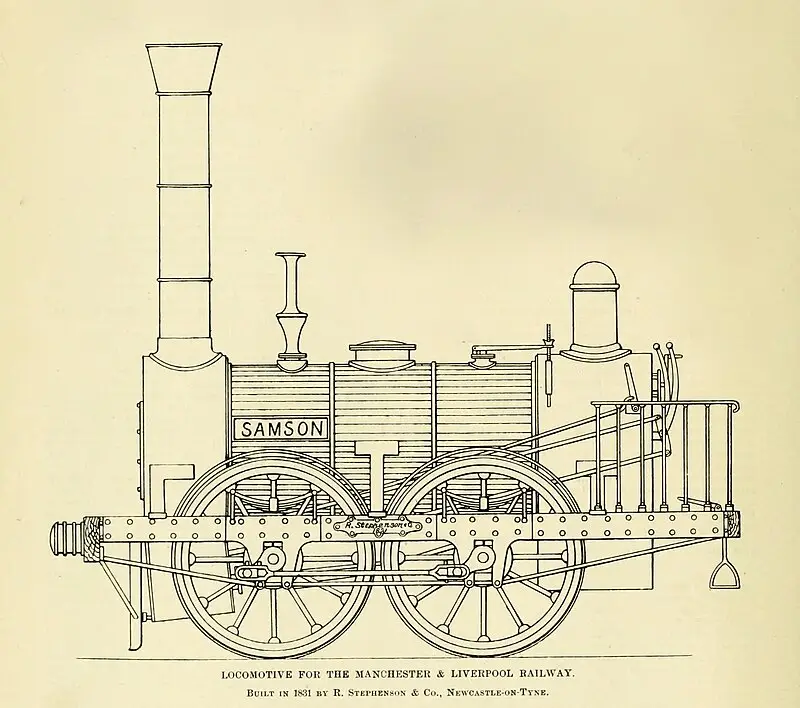

«Самсон» — паровоз Стефенсона 1831 года

15 сентября 1830 года паровозы были готовы и отправились на эксплуатацию на линии Ливерпуль-Манчестер, которая торжественно была открыта в тот же день. Ну а сам Джордж Стефенсон продемонстрировал не только свои обширные инженерные познания, но и, одновременно, выдающиеся организаторские способности работать на благо общества. На линии Ливерпуль-Манчестер он показал себя еще и смелым строителем, построив плотину через 6-километровое болото Чат-Мур, соорудив туннель длиной 2 км и устроив вертикальную скальную выемку длиной 3 км и глубиной более 30 м.

Продолжение следует…

Информация