Лица Гражданской войны

В предыдущей статье мы говорили в том числе и о непредвиденном вакууме власти, который образовался после того, как Николай II, вопреки законам Российской империи, отрекся не только за себя, но и за несовершеннолетнего сына. После того как престол не пожелал принять и младший брат императора Михаил, у власти неожиданно для всех оказались фактически самозванцы – безответственные популисты Государственной думы, которые очень скоро развалили в стране все, до чего смогли дотянуться, так что бывший военный министр В. А. Сухомлинов вынужден был признать после победы большевиков:

До Красного террора: начало правления большевиков

Но как же началась Гражданская война? И почему в нее вдруг вмешались бывшие союзники Российской империи по Антанте? Ведь никакой трагедии в приходе к власти большевиков поначалу никто не увидел, а их первые шаги оказались вполне демократическими. Из тюрем сразу же были освобождены сановники царского режима, арестованные после Февральской революции. Под «честное слово» не воевать больше против революции отпускались многие офицеры и генералы, арестованные после Корниловского мятежа. Среди них был, например, П. Краснов, который тут же нарушил данное им слово (позже он приветствовал нападение Германии на Советский Союз и возглавлял созданное в Имперском министерстве восточных оккупированных территорий «Главное управление казачьих войск», по приговору суда повешен 16 января 1947 г.).

А уже в 1918 году свое слово, данное во Владикавказе председателю Совета народных комиссаров Терской Народной Республики Самуилу Буачидзе, нарушил и повешенный вместе с Красновым Андрей Шкуро (о котором мы ещё поговорим в отдельной статье).

Дата Октябрьского переворота (революции) – 24-25 октября 1917 г. (по старому стилю), а уже 28 октября был издан декрет об отмене смертной казни. Однако ненависть к помещикам, «буржуям» и направо-налево раздававшим затрещины и оплеухи офицерам была так велика, что на местах фиксировались многочисленные самосудные расправы. Их пытались пресекать – в том числе и председатель Петроградской ВЧК М. Урицкий, который вообще был принципиальным противником смертной казни и заявлял:

Он же запретил распространенную в других местах практику взятия заложников.

И Владимир Ленин писал тогда:

В ноябре 1917 г. Ленин был выдвинут Норвежской социал-демократической партией в качестве кандидата на присуждение ему Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет кандидатуру тогда отклонил – но лишь по формальной причине, которой стало опоздание заявки.

Луначарский заявлял:

А вот что говорил Г. Зиновьев:

Знаменитый академик И. П. Павлов тогда, оценивая мысли и настроение встречавшегося с ним Н. Бухарина, с насмешкой сказал ему:

В меморандуме министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура от 21 декабря 1917 г., который был поддержан премьер-министром Франции Жоржем Клемансо, прямо говорилось о необходимости

Президент США Вудро Вильсон 8 января 1918 г. представил Конгрессу проект мирного договора, завершающего I мировую войну (в историю вошел как «14 пунктов» Вильсона): предполагалось освобождение всех русских территорий и предоставление России полной и беспрепятственной возможности принять независимое решение относительно ее политического развития. России также обещалось оказание помощи в приеме в Лигу наций.

Ситуация в стране стремительно ухудшалась, и 28 мая 1918 года Ленин публикует «Тезисы по текущему моменту», в которых он призывает (но не приказывает) на три месяца «объявить военное положение во всей стране», и на то же время «ввести расстрел за недисциплину».

Лишь в июне 1918 года был принят декрет о восстановлении смертной казни. Первый смертный приговор был вынесен начальнику Морских сил Балтийского моря Алексею Щастному, которого обвинили в «контрреволюционной агитации, попустительстве таковой во флоте, неисполнении приказов Советской власти и планомерной дискредитации ее в глазах матросов с целью ее свержения» и признали виновным в том, что «сознательно и явно подготовлял условия для контрреволюционного, государственного переворота».

Но и после убийства 20 июня 1918 г. главного редактора «Красной газеты» В. Володарского (М. Гольдштейн), глава Петроградской ЧК М. Урицкий и председатель Петроградского Совета Г. Зиновьев решительно пресекли попытки петроградских рабочих применять репрессии против офицеров и буржуазии.

5 июля Ленин говорит на V Всероссийском Съезде Советов:

19 августа 1918 года в Петроград из Москвы прибыли Троцкий и Свердлов, которые были очень недовольны излишней «снисходительностью» местного ЧК. Они настояли на принятии декрета, который все же давал чекистам полномочия расстрела контрреволюционеров – и опять же главным противником этого решения был упоминавшийся выше глава Петроградской ЧК Урицкий.

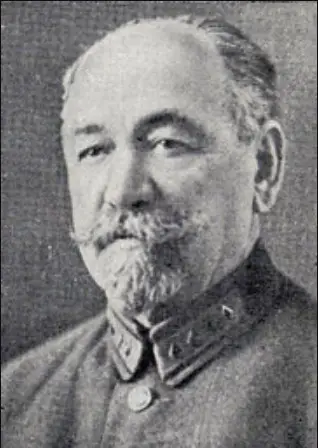

М. Урицкий на фотографии 1918 г.

И лишь 5 сентября 1918 г. – после покушения на Ленина и убийства Урицкого (30 августа 1918 года) – Я. Свердлов официально объявил о начале кампании Красного террора. Подписали декрет народный комиссар юстиции Д. Курский, нарком внутренних дел Г. Петровский, управляющий делами Совнаркома В. Бонч-Бруевич и секретарь Совета народных комиссаров Л. Фотиева.

Кстати, обратите внимание, что эти роковые покушения были направлены не против ярых сторонников революционного террора (того же Троцкого или Свердлова), а против находившегося на относительно умеренных позициях Ленина и принципиального противника применения смертной казни Урицкого. Поневоле в голову приходят конспирологические мысли о том, что исполнители были лишь марионетками наиболее радикально настроенных руководителей партии большевиков.

А кто же выступил тогда главным оппонентом «непримиримых»? Яков Петерс, который после убийства германского посла Мирбаха временно сменил Дзержинского на посту председателя ВЧК, а затем стал его заместителем. Он писал в ноябре 1918 года:

Я. Петерс и Ф. Дзержинский, фотография 1918-1919 гг.

А вот Ленин к покушению отнесся с философским спокойствием, пришедшему выразить сочувствие Горькому он сказал:

Кстати, с другой стороны, особой жестокостью также отметились именно ранее казавшиеся «безобидными» интеллигенты. Об этом говорится и в написанном по «горячим следам» романе А. Н. Толстого «Хождение по мукам». Красный ротный командир Мошкин говорит:

Вопреки распространенному мнению, и Дзержинского нельзя считать непримиримым сторонником террора и смертных казней. В апреле 1918 года он писал о действиях эсера Михаила Муравьева, которому командовавший Южным фронтом В. Антонов-Овсеенко поручил командование войсками на Украине:

А вот что говорил Ленин на IV Конференции губернских чрезвычайных комиссий 6 февраля 1919 года:

17 января 1920 года ВЦИК и СНК РСФСР вновь принимают постановление «Об отмене применения высшей меры наказания (расстрела)», но 4 мая Реввоенсовет разрешает военным трибуналам приговаривать обвиняемых к смерти.

Два поражения депутатов Учредительного собрания

Скажем немного и о пресловутом «разгоне Учредительного собрания». Его первое (и последнее) заседание продолжалось 12 часов 40 минут – неудивительно, что «караул устал». Скажу честно: я бы устал часа на 4 раньше. Наслушавшийся за это время излишне говорливых депутатов начальник охраны Таврического дворца Анатолий Железняков прямо заявил:

В общем, в первый же день стало понятно, что со всей России в Петроград съехались такие же никчемные болтуны, как и члены недавно разогнанного Временного правительства, которые никогда не смогут прийти к согласию и, подобно лебедю, раку и щуке, потащат страну в разные стороны. А ведь в это время благодаря деятельности Керенского и компании уже рухнул фронт, и в Бресте шли тяжелейшие переговоры с представителями германского правительства. На юге царские генералы собирали белую Добровольческую армию. На окраинах поднимали голову националисты. А собравшиеся в Таврическом дворце словоблуды никак не могли наговориться – вместо того чтобы сразу включаться в работу и уже в буквальном смысле начинать спасать отечество (чем уже активно занимались большевики). Учредительное собрание со стопроцентной вероятностью погубило бы страну, но, как говорится, Бог уберёг – пронесло на этот раз. И как же поступили в такой ситуации депутаты Учредительного собрания? Всего лишь поболтали и повозмущались в ресторанах и кабаках несколько дней и разошлись.

Напомним, что в такой же ситуации депутаты французских Генеральных штатов дружно и без малейших колебаний собрались в зале для игры в мяч и дали клятву не расходиться, пока не примут конституцию.

А ведь у депутатов Учредительного собрания было много сторонников – и в столице, и на местах. В Петрограде 19 января состоялась многотысячная демонстрация в их поддержку (а также и другая – под лозунгами «Долой Учредительное собрание»). Защищать их были готовы солдаты Преображенского и Семеновского полков – ждали лишь призыва о помощи. Они собирались и сами выйти из казарм, но рабочие ремонтных мастерских вывели из строя броневики, которые хотели использовать эти гвардейцы. Однако и без броневиков силы этих полков были весьма внушительными. Но депутаты отказались от борьбы, что лишний раз доказывает их ничтожность.

Кстати, мало кто теперь знает, что во второй раз депутатов Учредительного собрания разогнал адмирал Колчак.

Летом 1918 года (8 июня) в Самаре было сформировано Всероссийское правительство, вошедшее в историю как Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч). У него была своя армия, которую возглавил генерал Владимир Каппель – тот самый, что ограбил нашу страну, захватив 6 августа 1918 г. в Казани золотой запас России – так называемое «Золото Колчака». 23 сентября 1918 года произошло объединение Комуча с Временным сибирским правительством – появилась «Уфимская директория». А в ночь с 17 на 18 ноября 1918 года Колчак совершил переворот и объявил себя «Верховным правителем России».

В общем, «ни холодные, ни горячие» депутаты Учредительного собрания в России оказались никому не нужны. Все точно по «Откровению Иоанна Богослова»:

25 бывших депутатов Учредительного собрания были брошены Колчаком в тюрьму, многие из них вскоре были убиты в своих камерах. А потом:

Как отступал я от Самары…

Звенит гитара, а мне не спится,

Ведь пыльный Омск уж – не столица…

Ах, шарабан мой, совсем разбился,

Зачем в Антанту, да я влюбился?

Разжигатели гражданской войны

Гражданская война в России все же началась. И начали ее «белые», а конкретно – генерал Лавр Корнилов. Едва освободившись из-под ареста, 20 ноября 1917 г. он с Текинским полком отправился на Дон – и 27 ноября был разбит красноармейцами у разъезда Песчаники под Унечей. Переодевшись крестьянином, по железной дороге к 6 декабря 1917 года Корнилов добрался до Новочеркасска и 9 (22) февраля 1918 года (через месяц после публикации очень выгодных новой России «14 пунктов» Вильсона) во главе созданной им Добровольческой армии численностью пока в один полноценный полк отправился в Первый Кубанский («Ледяной») поход на Екатеринодар. Корнилов погиб 31 марта (13 апреля) 1918 года, но пламя развязанной им и другими белыми генералами Гражданской войны было уже не потушить – она полыхала до 25 октября 1922 г., когда Красной армией был взят Владивосток. Однако некоторые предлагают считать датой её окончания 16 июня 1923 года, когда 103 офицера и 230 солдат генерала А. Пепеляева (брат премьер-министра правительства Колчака) сдались красноармейцам Степана Вострецова в расположенном на побережье Охотского моря селе Аян (Хабаровский край).

Каковы же были цели и задачи противников большевиков? Здесь мы видим удивительную пестроту взглядов, общим было только одно: никто не хотел возвращения на престол еще живого Николая II.

Лавр Корнилов вообще начинал как революционный генерал, после победы «февралистов» он заявил:

Именно Л. Корнилов в присутствии А. Гучкова произвел в Царском Селе арест семьи Николая II, а затем распорядился сжечь тело Григория Распутина. Генерал возлагал большие надежды на Учредительное собрание, полагая, что именно оно должно «сконструировать» новый государственный строй.

Весна 1917 года, командующий Петроградским Военным округом Л. Г. Корнилов принимает парад юнкеров

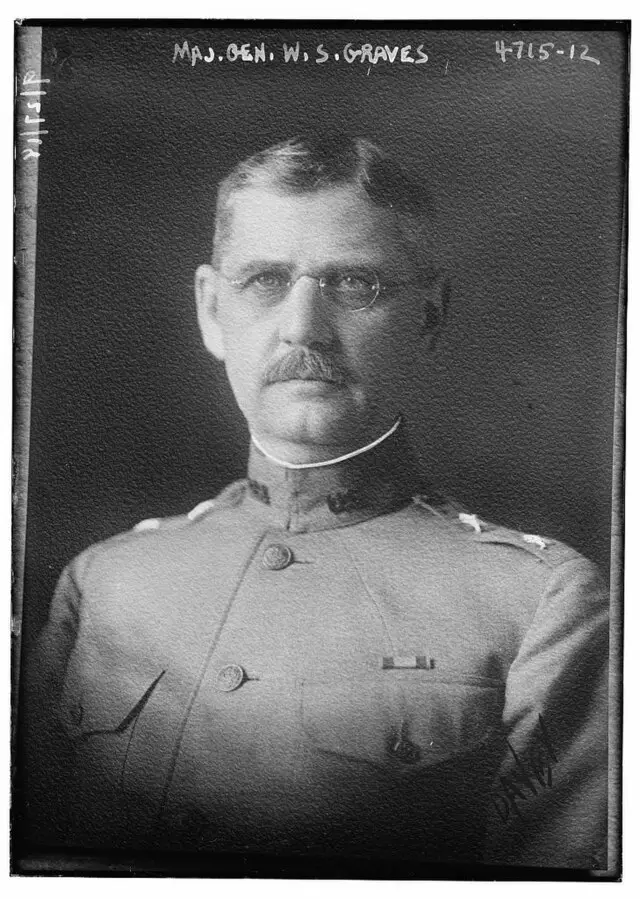

Колчак, напротив, к Учредительному собранию относился более чем скептически, он был сторонником «сильной власти», имел репутацию сторонника идеи «единой и неделимой России». На деле же он, в обмен на признание его правительствами стран Антанты «верховным правителем России», подтвердил законность отделения от России Польши (а вместе с ней – Западной Украины и Западной Белоруссии) и Финляндии. А решение вопроса об отделении от России Латвии, Эстонии, Кавказа и Закаспийской области в 1919 году согласился передать на усмотрение арбитража Лиги Наций. Таким образом, можно смело говорить, что именно победа Колчака неминуемо вела к полному развалу и демонтажу единого Российского государства. О методах, которые применялись Колчаком и его подчиненными к несогласным, можно узнать из воспоминаний командовавшего американским экспедиционным корпусом в Сибири и на Дальнем Востоке генерал-майора Уильяма Сиднея Грэйвса.

William Sidney Graves, фотография 1918 г.

Вот некоторые цитаты из его книги «America's Siberian Adventure»:

Далее:

И вот результат:

Демьян Бедный так написал о закономерном финале главаря этой банды:

Видеть трупы на снегу

Средь сибирского пространства:

Трупы бедного крестьянства

И рабочих сверхбойцов.

Но за этих мертвецов

Получил Колчак награду:

Мы ему, лихому гаду,

В снежный сбив его сугроб,

Тож вогнали пулю в лоб.

Колчак на последней фотографии, сделанной в январе 1920 г.

Неудивительно, что в 1999 году Забайкальский военный суд объявил Колчака «человеком, совершившим преступления против мира и человечности, и не подлежим реабилитации», а Военная коллегия Верховного суда утвердила это постановление в ноябре 2001 года. Удивительно, что в Иркутске до сих пор стоит памятник этому кровавому адмиралу.

Деникин, кстати, в «Очерках русской смуты» неохотно признается, что и его армия «погрязла в больших и малых грехах, набросивших густую тень на светлый лик освободительного движения». Чуть более конкретно о «грехах» деникинской армии пишет белогвардейский генерал Иван Беляев:

И результат этих «грехов»:

А вот телеграмма возвращающегося из Тамбовского рейда деникинского генерала Мамонтова:

С точки зрения Деникина, каким грехом являлся этот мародерский рейд – большим или малым?

Полковник генерального штаба Б. Штейфон писал о других «белых героях» гражданской войны:

Согласно свидетельству адъютанта генерала Май-Маевского Павла Макарова, Деникин собирался отдать Шкуро под суд «за самоуправство и разорение занятых территорий». Но так и не отдал – поскольку сделать это собирался в занятой белыми войсками Москве. Шкуро знал об этом и говорил:

Василий Шульгин, убежденный монархист и депутат Государственной думы трех созывов, принимавший отречение Николая II, один из организаторов Белого движения, вспоминает:

Мы помним, что американский генерал Грэйвс назвал армию Колчака бандой. А «погрязшие в грехах» соединения Деникина военные представители стран Антанты называли «бродячими армиями без поддержки населения и без тыла». Даже зажиточные крестьяне и представители буржуазии предпочитали прятать свои товары от белогвардейских интендантов и продавать их европейским коммерсантам. Так, известно, что в сентябре 1919 г. владельцы шахт Донбасса продали за рубеж несколько тысяч вагонов с углем, а деникинским войскам передали всего один вагон. В Курске деникинская кавалерия вместо двух тысяч запрошенных подков получила всего десять. Позже было подсчитано, что в 1919 году армия Деникина насчитывала около 110 тысяч солдат и офицеров, а вот в полиции и контрразведке служили 78 тысяч человек – настолько сильно «любили» на подконтрольной ему территории белогвардейских «освободителей».

«Непредрешенчество»

Большой ошибкой всех вождей белого движения стал отказ от решения накопившихся насущных проблем, из-за которых и пал режим последнего императора. Главной своей целью они заявляли победу над большевиками, после чего какие-то другие люди когда-нибудь и как-нибудь должны были решить и форму правления государством, и земельный вопрос, принять законы, регулирующие отношения рабочих с хозяевами предприятий, а также дать народу конституцию и хоть какие-то социальные гарантии. Такая позиция получила название «непредрешенчество». Ее сторонником был и Антон Деникин, который позиционировал себя как патриот и сторонник «единой и неделимой России», что, кстати, осложняло его отношения с украинскими националистами.

Деникин в Таганроге, 1918 г.

И он тоже не смог выдвинуть ни одного внятного и близкого народу политического лозунга. Он обещал какое-то Народное собрание с не очень понятными полномочиями и функциями. Говорил об автономии областей, но при этом в опубликованном от 25 (12) августа 1919 г. «Обращении к народу Малороссии» запрещалось название «Украина». Намекал на какое-то рабочее законодательство, ничего не говоря о том, когда оно будет принято и какие социальные гарантии предполагает. Туманно упоминал о «помощи трудящимся, которые нуждаются в земле, не раскрывая главного – в чем она будет заключаться? В общем, ничего конкретного, лишь общие слова.

А в народе ведь прекрасно помнили, как обманул крестьян «царь-освободитель» Александр II в 1861 году: оказалось, что земля остается собственностью помещиков, а выделенные крестьянам «полевые наделы» были в среднем на 20 % меньше тех, что они обрабатывали до реформы. Более того, за эти наделы крестьяне обязаны были не менее 9 лет либо платить оброк, либо отрабатывать на барщине – мужчины в возрасте от 18 до 55 лет должны были отработать на барщине 40 дней, женщины в возрасте от 17 до 50 лет – 30 дней.

Выделенную землю крестьяне должны были выкупать, и земельные участки стоимостью в 544 миллионов рублей Государственная комиссия оценила в 897 миллионов. Поскольку свободных денег у крестьян не было, государство выдало им в кредит на 49 лет по завышенной ставке 6 % (при средней ставке в 5 %), так что в итоге их выплаты должны были превысить реальную стоимость земли почти в три раза – 294 %. Второй раз получить «кота в мешке» крестьяне не хотели. Рабочие тоже не хотели ждать «дождичка в четверг». Поэтому народ массово поддержал большевиков, которые выступили с коротким и не допускающим толкований лозунгом: «Фабрики – рабочим, землю – крестьянам».

Разумные предложения, которые поступали от некоторых генералов, белогвардейскими лидерами игнорировались. Вот, например, как тот же Деникин описывает визит к Каледину своего однокурсника (и приятеля) по Киевскому военному училищу П. Сытина, который

– Я обратился, – говорит Сытин, – со своим проектом к Каледину, но он схватился за голову: «Что вы проповедуете, ведь это чистая демагогия!».

Уехал Сытин без земли и без дивизии. Легко примирился впоследствии с большевистской теорией коммунистического землепользования.

П. П. Сытин, научный сотрудник Центрального Государственного архива РККА на фотографии, сделанной около 1938 г. – сын солдата уланского полка, генерал-майор императорской армии, награжденный Георгиевским оружием, кавалер 7 царских орденов. Фотография сделана около 1938 г.

Н. Юденич и вовсе бесхитростно заявил:

Н. Юденич на фотографии 1919 года

Таким образом, оказалось, что белым просто нечего было предложить народу России – кроме туманных обещаний, что потом, когда-нибудь другие люди выберут оптимальную форму правления, решат, наконец, земельный вопрос, введут хоть какие-то социальные гарантии.

Более того, очень скоро белые лишились и последнего «козыря»: называя себя патриотами, они оказались в полной зависимости от Антанты.

«Псы Антанты», карикатура В. Дени

А ранее выступавшие за поражение России в мировой войне большевики вдруг выдвинули всем понятным лозунг «защиты отечества», хоть и социалистического.

Таким образом, большевики оказались большими патриотами, чем тот же Колчак, о котором пели (причем по обе стороны фронта):

Погон французский,

Табак японский,

Правитель омский.

Мундир сносился,

Погон свалился,

Табак скурился,

Правитель смылся.

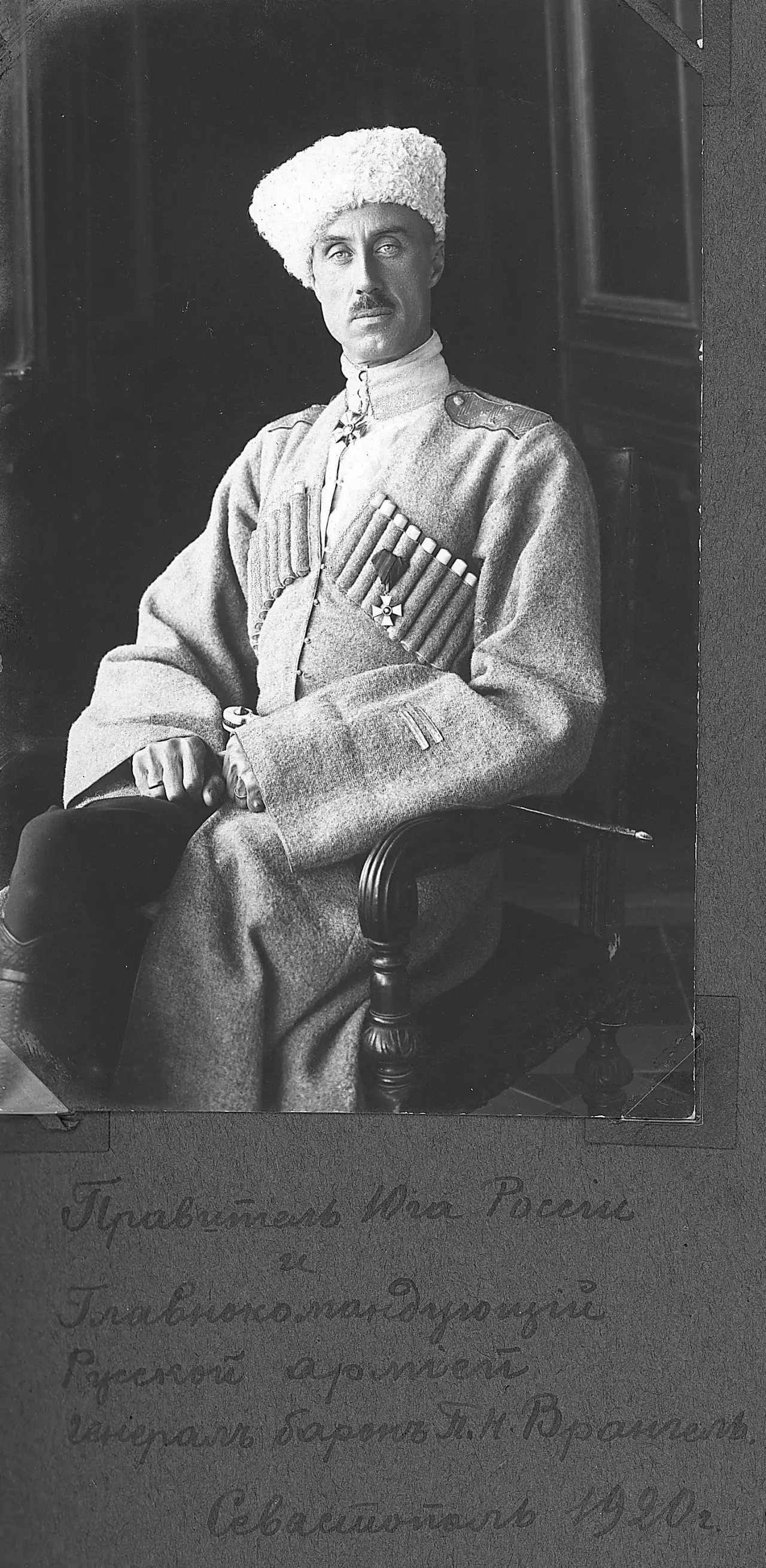

На этом фоне выделяется сменивший Деникина Петр Врангель, который на последнем этапе гражданской войны, пытаясь привлечь народ на свою сторону, вдруг перешел от туманных слов к реальным обещаниям. Он соглашался передать крестьянам пустующую (не обрабатываемую помещиками) землю за «справедливый» выкуп, а государство должно было выступить в качестве посредника при расчётах. Обещал самоуправление национальным окраинам (но в рамках единого Российского государства). Его правительство стало разрабатывать законы, регламентирующие права рабочих. «Наступив на горло» своим монархическим убеждениям, снова заговорил об Учредительном собрании, которому соглашался предоставить право решения вопросов государственного устройства России.

«Правитель Юга России» барон П. Н. Врангель, Севастополь, 1920 г.

Некоторые исследователи считают, что, если бы «белые» выступили с такой программой с самого начала, гражданская война могла бы пойти по другому сценарию. Но теперь было уже поздно – народ им не верил. Да и вряд ли поверил бы с самого начала: мало кто надеялся, что после победы над большевиками «их благородия» не обманут – отдадут им, как в известной сказке, «вершки» репы и «корешки» пшеницы.

Тем не менее, давайте в следующих статьях немного поговорим о «чёрном бароне» Петре Врангеле, его происхождении и жизни до революции, участии в белом движении, эмиграции и смерти за рубежом.

Информация