Вторая опиумная война, или Муравьёв становится «Амурским»

Нанкинский договор не был окончательным. В одной из статей была предусмотрена возможность его пересмотра через 10 лет. В реальности он выдержал несколько дольше, но...

Огюст Шапделен (или Шапделань?), кстати говоря — католический святой, канонизирован в 2000 году

Поводом для пересмотра договора стали два события. Во-первых, в 1856 году китайский наместник «двух Гуанов» (южных провинций Гуандун и Гуанси) Е Минчень арестовал и подверг наказанию французского миссионера Огюста Шапделена (или Шапделаня, встречаются разные написания). Католический священник отслужил в деревне Яошан мессу, за что был схвачен, подвергнут пыткам и приговорён к смертной казни, которой не дождался — умер в железной клетке, подвешенной над воротами тюрьмы, куда его поместили. Во-вторых, тот же чиновник (не сам, само собой, но по его приказу) 8 октября того же года захватил на Жемчужной реке каботажное судно «Эрроу» (по подозрению в контрабанде и пиратстве) под английским флагом, арестовал 12 матросов-китайцев и сорвал флаг. И то и другое было грубым нарушением Нанкинского договора: европейцев следовало передавать для суда консулу их страны, а оскорбление флага в комментариях не нуждается.

Наместник «Двух Гуаней» Е Минчень

Английский консул в Кантоне Гарри Паркс заставил китайцев выдать арестованных матросов под угрозой начала боевых действий. Вот только осадочек остался: письменных извинений за оскорбление флага Е Минчень так и не представил. В общем, консул провёл совещание с командующим эскадрой контр-адмиралом Майклом Сеймуром, на котором было решено действовать как обычно — взять форты на пути к Кантону. Правда, на этот раз участие в мероприятии выразили желание принять французы — за убитого миссионера Е тоже не извинился.

В 1857 году контр-адмирал Майкл Сеймур был несколько моложе. Но не сильно...

Сеймур поднял флаг на 80-пушечном корабле «Калькутта», который подошёл к фортам Бокэ на то расстояние, что позволяла осадка. Здесь английский адмирал пересел на пароход «Кромандель», взял на буксир шлюпки с десантом и вместе с парой речных канонерок отправился вверх по Жемчужной реке. Для начала англичане заняли форты «Четырёх застав» в 5 милях от города. Сопротивление было слабое — китайцев погибло 5 человек, остальные бежали. Десант обнаружил на фортах 150 орудий калибра от 4 до 36 фунтов, которые были заклёпаны.

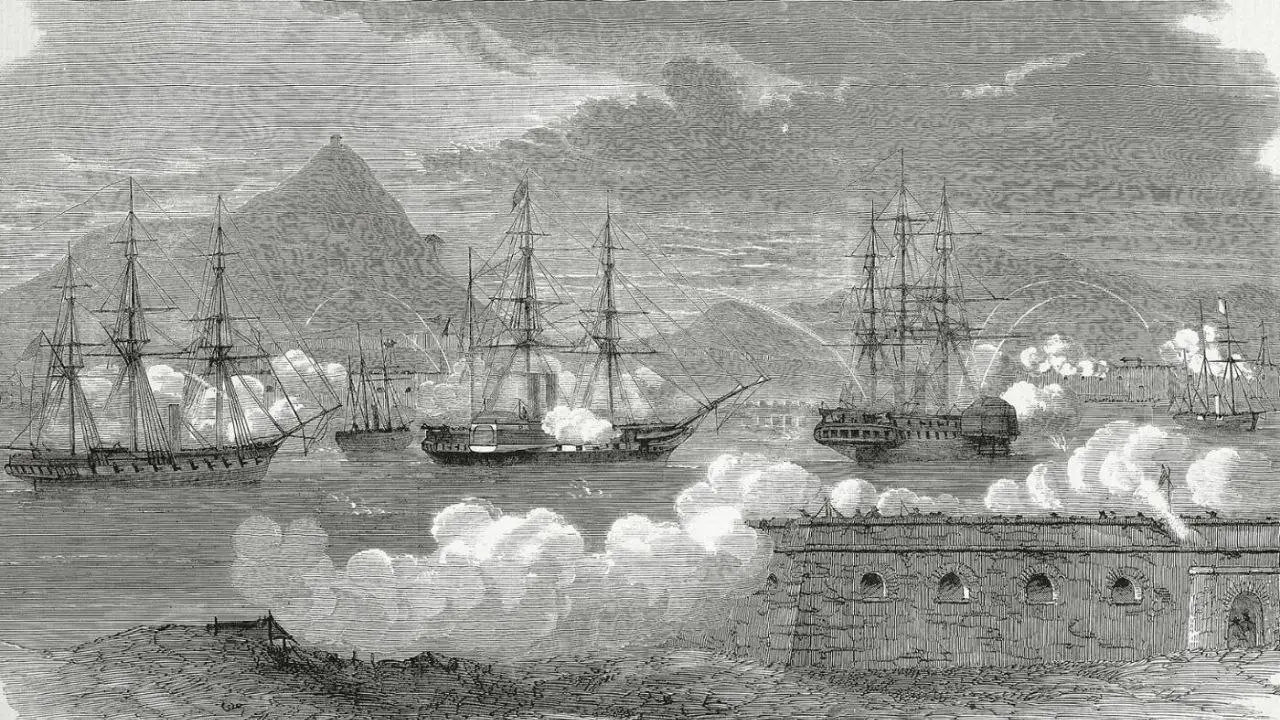

Бомбардировка фортов Бокэ

После этого Сеймур на «Корманделе» пошёл в Кантон — за извинениями, а канонерки оставил брать оставшуюся пару фортов (в английской системе наименований «Бленхейм» и «Макао»). Наместник Е Минчень извинения давать отказался, и англичане продолжили хулиганить на Жемчужной реке. Они взяли форт «Птичье гнездо», а из форта «Шаминь» китайцы убежали самостоятельно. В результате проведённой операции у англичан появилась линия сообщения между Гонконгом и Кантоном. После чего Сеймур занял 140 солдатами остров «Датч Фолли», откуда можно было спокойно бомбардировать Кантон. Но Е упирался и извинений не приносил!

Джон Боуринг, губернатор Гонконга

Тут у губернатора Гонконга Джона Боуринга появилась новая идея: если китайцы просто извиняться не хотят — надо ужесточать требования! И он потребовал у наместника обеспечить свободный доступ в Кантон и к любым китайским чиновникам для всех европейцев. Не получив ответа, 28 октября два 36-фунтовых орудия с «Датч Фолли» начали обстреливать стену города, стремясь сделать в ней брешь. Кантон не выдержал такого издевательства и загорелся, а брешь сделать получилось только к 11 часам утра следующего дня. В 2 часа по полудни отряд Сеймура ворвался в город, потеряв 3 человека убитыми и 11 ранеными. Впрочем, показав, что войти в город англичане могут в любое время, контр-адмирал из Кантона ушёл и вернул десант на корабли. Бомбардировка продолжалась ещё три дня, отчего в предместьях города целых домов практически не осталось. А Сеймур вновь попытался связаться с упрямым наместником, и вновь безрезультатно.

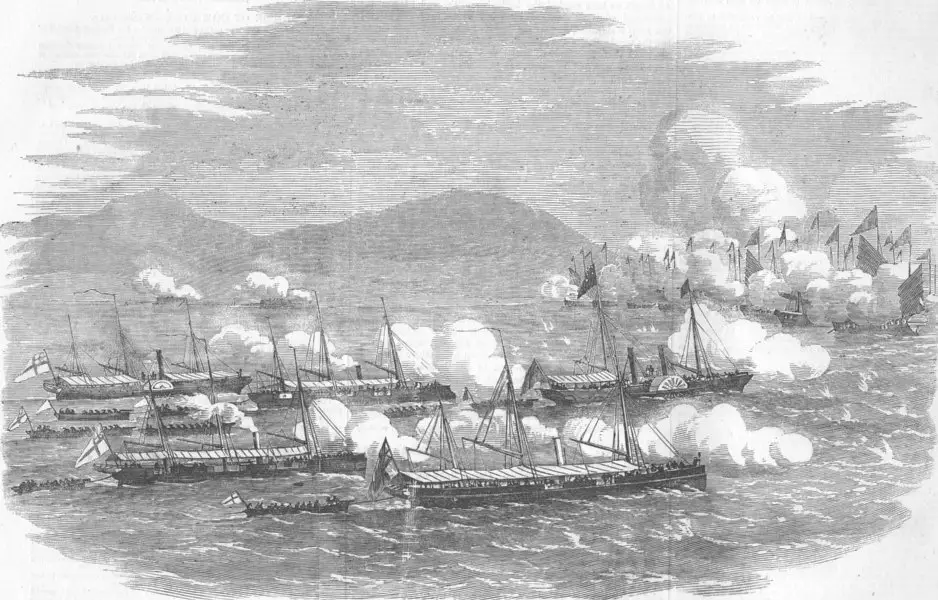

Английские канонерки жгут китайские джонки

3 ноября английские корабли сожгли 23 военные джонки, и морские пехотинцы захватили остров «Френч Фолли». Е — молчал и готовился к обороне. Достаточно успешно: 8 ноября спущенные брандеры едва не сожгли одну из канонерок. Сеймур не мог ответить ничем кроме обстрела — малочисленность отряда не позволяла идти на штурм — занять огромный город с горсткой солдат не представлялось возможным. Но контр-адмирал занял очередные форты — «Бокэ». Здесь китайцы оказали захватчикам, на удивление, упорное сопротивление, но мандарины ожидаемо дали по тапкам, и оставшиеся без командования солдаты капитулировали.

Е Минчень в ответ объявил награду в 30 фунтов стерлингов за голову каждого англичанина. Эффект был поразительный! Дело в том, что в Кантоне были европейские фактории, а по здравому размышлению, местные жители решили, что голова местного лаовая от головы лаовая с кораблей не сильно отличается (как известно любому китайцу, все европейцы на одно лицо!). В общем, 15 декабря кантонцы кинулись громить фактории, подожгли их, в результате чего целыми остались только церковь и казармы, где и укрылся гарнизон из 300 европейцев.

Сожжение факторий и нерешительность Сеймура вселили в китайцев невиданную отвагу: они захватили пакетбот «Шардон», а 11 англичанам, захваченным на борту, отрубили головы (330 фунтов на дороге не валяются!). Кроме того, было запрещено поставлять в Гонконг провизию, и домашнюю прислугу наместник отозвал, что было и к лучшему: в Гонконге поговаривали о возможности восстания местных китайцев. 14 января 1857 года контр-адмирал был вынужден эвакуировать фактории и оставить форт «Птичье гнездо». Поскольку численное превосходство китайцев было огромным, Сеймур запросил из Индии подкрепление в 5000 человек.

Контр-адмирал Риго де Женульи

Помощь оказали французы, которые тоже были обижены наместником Е. Они высадили в Гонконге отряд из 50 морпехов, занявших восточную часть города, а остальные члены экипажей французской эскадры сидели на кораблях в готовности высадиться в любую минуту. Между тем в парламенте унижения английского флага вызвали сильный ажиотаж, и было принято решение немедленно послать Сеймуру затребованный отряд в 5 тысяч человек. Более того, присоединиться к английскому экспедиционному корпусу выразил желание Наполеон III. Не сам лично, но эскадру контр-адмирала Риго де Женульи из восьми кораблей — прислал. Более того, своих уполномоченных (но без разрешения на применение силы!) в Китай направили Россия и США. Слышали про остров Путятина в Приморском крае? Как раз граф Евфимий Васильевич Путятин и стал русским уполномоченным в Китае...

Какой Китай, когда в Калькутте ТАКОЕ творится?!!

Всё было готово, когда Сеймур получил удар оттуда, откуда совсем не ждал. В 1857 году в Индии началось Великое Восстание, и выделенный ему 5-тысячный корпус, который уже добрался до Зондского пролива, вернулся в Калькутту. Так что несмотря на эскадру в 40 вымпелов (24 — линейные корабли, фрегаты и корветы, остальные — канонерские лодки), с пехотой у английского командующего лучше не стало. Кроме того, в бухте Кэстл-пик, близ устья Жемчужной реки, стояла французская эскадра: фрегат, четыре корвета, авизо, два транспорта и четыре канонерки. Связь между партнёрами по опасному бизнесу поддерживалась постоянно.

В общем, ситуация складывалась идиотская: наместник Е был непоколебим, а англичане с французами толкались у устья реки, но сделать ничего не могли по причине отсутствия достаточного количества десантников.

Стены Кантона (ну ладно-ладно, Гуанчжоу...) сегодня

Кантон был неплохо укреплён. Ну, как неплохо: его окружала толстая 9-метровая стена, но перед стеной располагались деревни и предместья, в которых можно было накопить людей для штурма. Снаружи стену защищали шесть фортов, расположенных на возвышенностях. Самый крупный — форт «Линь», располагался в 300 саженях от стены, ещё четыре: «Гу», «Моряков», «Хункик» и «Пэгкик» — образовывали четырёхугольник, а к северо-востоку от них в 1 километре лежал самый дальний форт. Ближе всего к города лежали форты «Гу» (200 саженей) и «Хункик» (125 саженей). В городе, за стеной, находилась высота, на вершине которой располагалась восьмиэтажная пагода, а рядом — построены батареи. Всего город обороняли 574 орудия, но... снаряды не соответствовали калибрам, прицельных приспособлений не было. На фортах стояло ещё по 12-16 пушек.

Французы штурмуют китайский город

Риго де Женульи получил из Парижа инструкцию: что делать в ходе кампании. В ней было 7 пунктов, и взятие Кантона было седьмым, с примечанием, что без нужды в город лезть не нужно, штурмовать его — только в крайнем случае. Само собой, французский контр-адмирал решил начать именно со штурма Кантона! Дело в том, что именно взятие города давало то, что мы сегодня назвали бы «медийным эффектом», а кроме того, в остальных частях страны бушевало восстание тайпинов, и связываться с этими фанатиками у Женульи не было ни малейшего желания. Сеймур с этими соображениями был полностью согласен. Правда, пехоты ни у английского, ни у французского адмирала не было, но... было много кораблей, с которых можно было снять часть экипажей и сымпровизировать из них морскую пехоту!

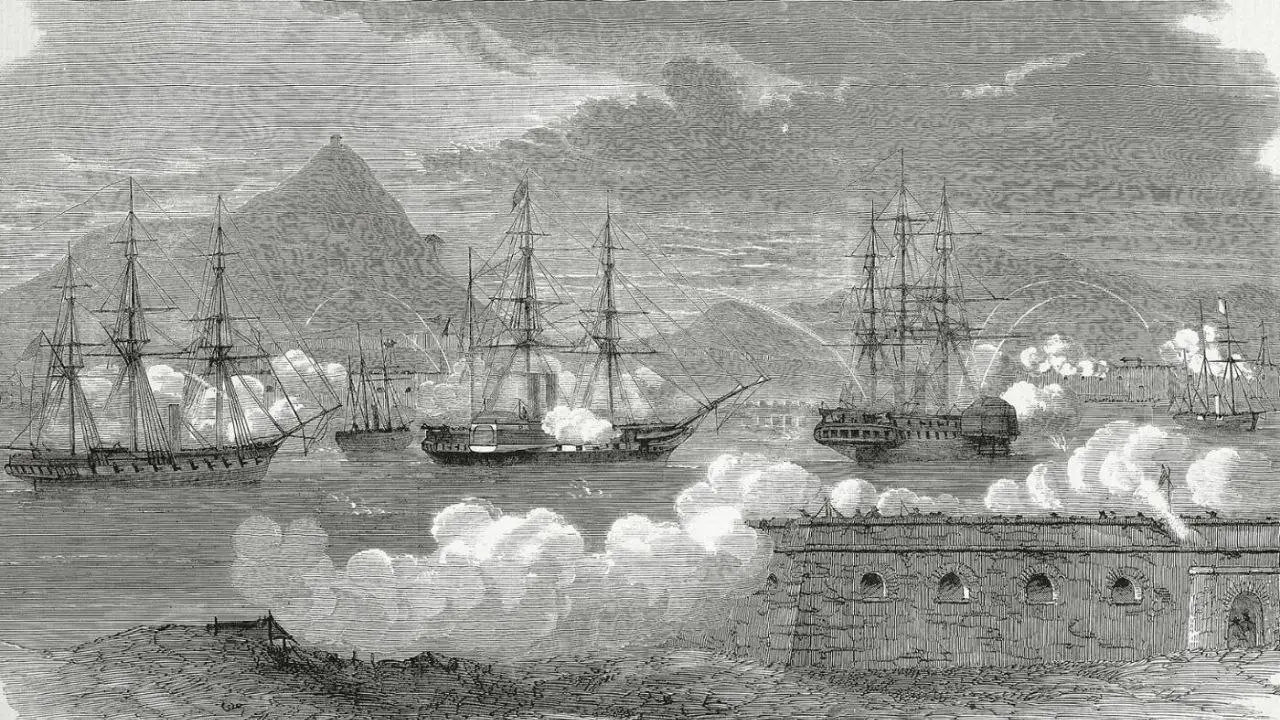

Обстрел фортов на Жемчужной реке

План Сеймура был прост как огурец: корабельной артиллерией пробить бреши в стене, затем — высадить десант и занять холм с пагодой. На захваченный холм поставить пушки и обстреливать из них форты. Взяв форты, поставить Кантон в два огня — с реки и с фортов, и принудить к сдаче. Но французский коллега с ним не согласился: десантные отряды были крайне невелики — 1500-1800 английских и французских морских пехотинцев. Будь ещё тысячи две бойцов — можно было бы и решиться на авантюру, выставленные на западе и востоке тысячные отряды обеспечили бы отступление в случае неудачи. А неудача была возможна: гарнизон Кантона состоял из 2 тысяч маньчжурских и 6 тысяч китайских солдат, причём часть из них уже имела боевой опыт, участвуя в стычках с англичанами.

В общем, понимая, что повторить штурм в духе 1840 года не получится, союзники решили высадиться к востоку от города, атаковать два форта, лежащих поблизости, с суши, получив ключи от Кантона без уличных боёв. Плохо было одно: высадившимся десантникам пришлось бы идти близ северной и северо-восточной стен города, а значит, отдельный отряд нужно было отделять для штурма северо-восточных ворот. Особый смак плана был в том, что в случае неудачи операцию можно было объявить разведкой боем.

15 декабря союзная эскадра захватила остров Хэнань близ Кантона и сосредоточила на нём десантные силы. За два дня были проведены промеры каналов и проток вокруг города, и выяснилось, что глубина протоки к востоку от Кантона — 7 футов, что позволяло действовать канонеркам. Это было хорошо! Плохо было то, что берег с севера от города оказался залитым рисовыми полями, и только в одном месте можно было миновать их по дороге. Собственно говоря, именно здесь и решили наступать.

Штурм китайского форта во Вторую опиумную войну

В ночь на 28 декабря высадились сапёры, занявшие пункт высадки. Утром по стенам города открыли огонь 32 корабля и батарея острова Дэтч-Фолли. Огонь 112 орудий продолжался целый день, а утром 29 декабря началась высадка французских войск под командованием самого Женульи. Французы двинулись вперёд, не дожидаясь англичан, чей пароход со всем десантом сел на мель. Китайская лёгкая пехота встретила лягушатников огнём из-за строений и кладбища, но при приближении колонны стрелки отступали. В 600 метрах от форта Линь французы остановились и подождали англичан. Союзники выстроили общую боевую линию с артиллерией на флангах. После недолгого обстрела форт был взят штурмом. Ну, как штурмом — китайцы отступили в форштадт. Вслед отступающим был послан французский отряд с парой пушек, который закрепился в форштадте. После этого союзники стали биваком на ночь.

Обстрел Кантона

Ночь была шумной: корабли продолжали обстрел Кантона. В 7 утра в атаку пошёл английский 59-й полк — высланные в цепь стрелки сбили китайцев со стены, а обе союзные батареи заняли позиции для пробития в ней брешей. Участками стены англичане и французы завладели примерно одновременно, после чего китайцы отошли на высоту с пагодой. Высота вскоре также была занята, после чего батареи с неё начали обстрел фортов, откуда немедленно сбежали китайские гарнизоны, а их место заняли английские морские пехотинцы. Собственно говоря, на этом сражение под Кантоном и завершилось. У англичан с французами в нём погибло и было ранено 110 человек, у китайцев потери были раз в пять больше.

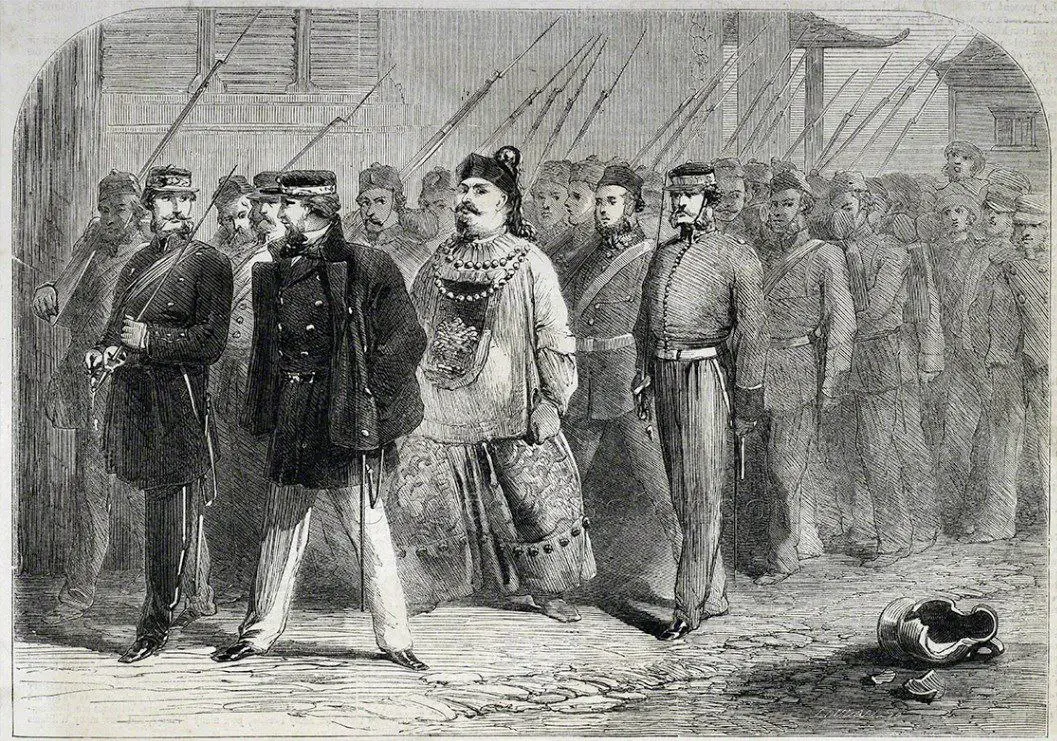

Е Минчень в плену

Но вот наместник Е, несмотря на занятие фортов и города, сговорчивей не стал! И тогда было решено провести операцию по захвату его самого. Е Минченя отправили в Калькутту, а на его место назначили чиновников посговорчивей. Собственно говоря, после этого начались переговоры, которые китайцы использовали для выигрыша времени. Ну, как начались? Союзники потребовали, чтобы китайская делегация прибыла для ведения переговоров не позднее 31 марта 1858 года в Шанхай. Само собой, никто никуда не прибыл. Тогда объединённая эскадра перешла в Чжилийский залив, где представителей союзников, лорда Элджина и барона Гро, встретили три мандарина, у которых не было никаких полномочий для ведения переговоров. Говорить с ними никто не стал.

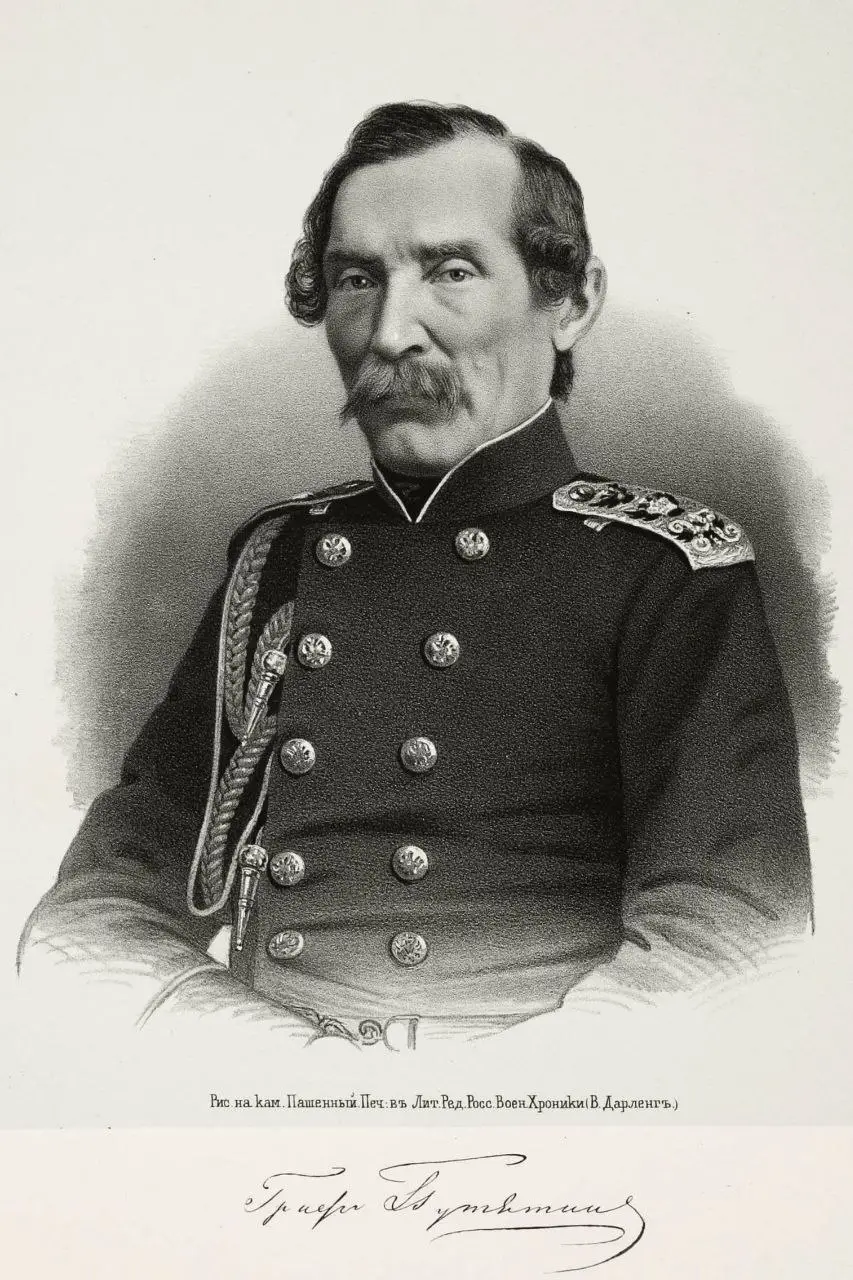

Граф Евфимий Васильевич Путятин

К этому моменту к устью Байхэ прибыли американский уполномоченный на фрегате «Миннесота» и граф Путятин на пароходе «Америка». Их попытки начать переговоры кончились так же: китайские переговорщики не имели никаких полномочий. Тогда вновь началась волынка с захватом фортов и бомбардировкой городов, высадкой десантов и всем таким прочим, но нам интереснее другое! В это время на Амуре проходили уже совсем другие переговоры...

Заключение Нерчинского договора

Первый договор между Россией и Китаем, разграничивающий две империи, был подписан в Нерчинске в самом начале царствования Петра Великого — в 1689 году. Он подвёл итоги Албазинской войны, которая сама по себе — тема отдельного рассказа. Здесь же интересно другое: Нерчинский договор был максимально кривой и косой! Во-первых, ни глава русской делегации Фёдор Головнин не знал маньчжурского и не имел переводчика, ни китайский министр Сонготу не знал русского и также не имел переводчика. Говорили на латыни, которую знал и Головнин, и иезуиты из свиты Сонготу — Тормас Перейра и Жан Франсуа Жербильон. Проблема была в том, что и русский посол, и иезуиты латынь знали... не в совершенстве. А перевод на язык Вергилия названий дальневосточных рек, речек и речушек и вовсе был «эпик фэйл»! Тем более что по-русски и по-маньчжурски эти реки назывались по-разному. Во-вторых... И русские, и маньчжуры, хоть и претендовали на Приамурье, но в географии того, на что претендовали, разбирались очень слабо: в этих краях только-только появились первопроходцы с обеих сторон. И с географическими названиями первопроходцы не заморачивались: назвал «Каменные горы», и ищи, что он так назвал — гор кругом море, и все каменные! Но главное — интерес к тем краям и у русских, и у китайцев был чисто теоретический, ни о каком освоении в конце XVII века речи ещё не шло.

Потом русские цари, начиная от Елизаветы Петровны, регулярно предлагали китайской стороне закрепить границу по Амуру, но получали отказ и не настаивали: вопрос, повторюсь, был чисто теоретический. На тот момент. Дело в том, что Амур считался рекой бесполезной. Лаперуз, исследовав её устье, не нашёл судоходного фарватера и доложил, что Амур не судоходен. Позже такой же вывод сделал поручик Александр Гаврилов, проведший экспедицию на бриге Российско-Американской компании «Великий князь Константин», он ошибся и спутал с устьем реки расположенный неподалёку залив Байкал Охотского моря. Но...

Адмирал Геннадий Невельской. Устье Амура он захватывал ещё капитан-лейтенантом...

Тут за дело взялся капитан-лейтенант Геннадий Невельской. Он служил на кораблях Балтфлота «Князь Варшавский», «Аврора» и «Ингерманланд», состоя вахтенным офицером при «Самом» — генерал-адмирале Великом князе Константине Николаевиче. Но внезапно перспективный офицер увлёкся вопросом судоходства дельты Амура. Перечитав всю доступную литературу (утверждавшую, что у реки мелководное устье), он сделал парадоксальный вывод — устье Амура судоходно! И решил это доказать. В 1847 году в Петропавловск-Камчатский отправлялся транспорт «Байкал», и Невельской напросился быть командиром этого судна (с его связями это было не сложно!). Он заручился поддержкой губернатора Восточной Сибири, также «повёрнутого» на Амуре графа Николая Муравьёва (ещё не Амурского!), и вышел в море, не дожидаясь разрешения на экспедицию к устью Амура. Дело в том, что на тот момент ссориться с Китаем из-за устья «бесполезной реки» желающих было немного (точнее, только Муравьёв!), и экспедицию наверняка запретили бы.

Транспорт «Байкал», худ. В. Шиляев

А отчего такое внимание к Амуру-то? Дело в том, что Петропавловск-Камчатский (и Русскую Америку) на тот момент можно было снабжать по двум маршрутам: простому — вокруг света из Кронштадта, и сложному — по сухопутному тракту из Якутска в Охотск, а оттуда — по Охотскому морю. И тот и другой маршруты были немного... не оптимальны. Но если Амур судоходен! Тут всё менялось на глазах: с Урала грузы по сибирским рекам доставлялись на Байкал. Оттуда — небольшой участок до Амура, и по судоходной реке — в тёплое Японское море... PROFIT!

Граф Николай Муравьёв-Амурский, парадный портрет. И он его достоин!

В общем, Невельской пустился в путь по простому маршруту: Кронштадт – Портсмут – Рио-де-Жанейро – Вальпараисо – мыс Горн – Гавайские острова – Петропавловск-Камчатский. Пройти по маршруту удалось быстро — всего за восемь месяцев. Здесь командир «Байкала» получил инструкции от Муравьёва: изучить на тему наличия удобных гаваней северную часть Сахалина; определить с севера вход в лиман Амура и обследовать его северную часть; обследовать устье Амура и найти место для его обороны; описать берега Амура и его лимана; исследовать берег Охотского моря и Константиновского залива; определиться окончательно, является Сахалин островом или полуостровом, и исследовать пролив, отделяющий его от материка (если оный пролив имеется). 30 мая 1849 года Невельской снялся с якоря и направился к Сахалину. Ему удалось то, что не удавалось предшественникам — найти вход в Амурский лиман. 11 июля он вошёл в Амур с моря. А учитывая, что Сахалин оказался-таки островом, открывался прямой путь из Амура, через Татарский пролив в Японское море...

Якутская изба-ураса — примерно таким было и первое строение поста Николаевск-на-Амуре...

А потом Невельской совершил то, за что его сильно бранило (Бранило? Нессельроде приказал его в матросы разжаловать, а пост Николаевск-на Амуре — снести!) руководство Российского МИДа тогда, и, вполне заслуженно, почитают потомки сегодня. В 1850 году он на бриге «Охотск» вышел из Аяна и 1 августа 1850 года основал пост Николаевск-на Амуре. На Амуре — само собой! На мысе Куегда, если быть точным. Он поднял над постом русский военно-морской флаг и объявил о присоединении Амурского края к России. Это было дичайшее самоуправство! Эти земли по Нерчинскому договору были китайскими, а ссориться с Китаем наши дипломаты не желали: русских на Дальнем Востоке — горстка, а многомиллионный Китай — под боком. Но, как известно, Николай I на этот поступок заметил: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Скорее всего, если бы не Опиумная война, ни на что подобное Невельской с Муравьёвым не решились бы, но Опиумная война — была. И она показала слабость Китая...

Заключение Айгунского договора

А потом были «Амурские сплавы» Муравьёва, строительство первого в этих краях парохода «Аргунь» (чем-то напоминавшего британскую «Немезиду»: также цельнометаллического, плоскодонного, но сильно меньше водоизмещением), и — Айгуньский (за который Муравьёв и стал «Амурским») и Пекинский договоры, определившие границу между Россией и Китаем по китайскому берегу Амура, отдававшие всё течение реки русскому царю. А при чём здесь Вторая опиумная война, спросите вы? Ну, дело в том, что без неё склонить китайскую сторону к подписанию столь невыгодных договоров не получилось бы. Это редчайший в истории нашей страны случай, когда русские, не участвуя в чужой войне, смогли получить от неё самую существенную выгоду. И, да, всё это — инициатива пары «конкистадоров», действовавших вопреки воле тогдашнего министерства иностранных дел...

Информация