Гвардия в огне, или Что погубило Российскую империю

Гвардия на Марсовом поле

Запомнившиеся строки забытых мемуаров

Много лет назад, впервые читая «Дни» В.В. Шульгина, я обратил внимание на следующие строки:

Многое в тех ярких, талантливо написанных мемуарах мне позабылось за четверть века, но приведенные слова остались в памяти. Особенно в контексте размышлений о причинах революции 1917 г.

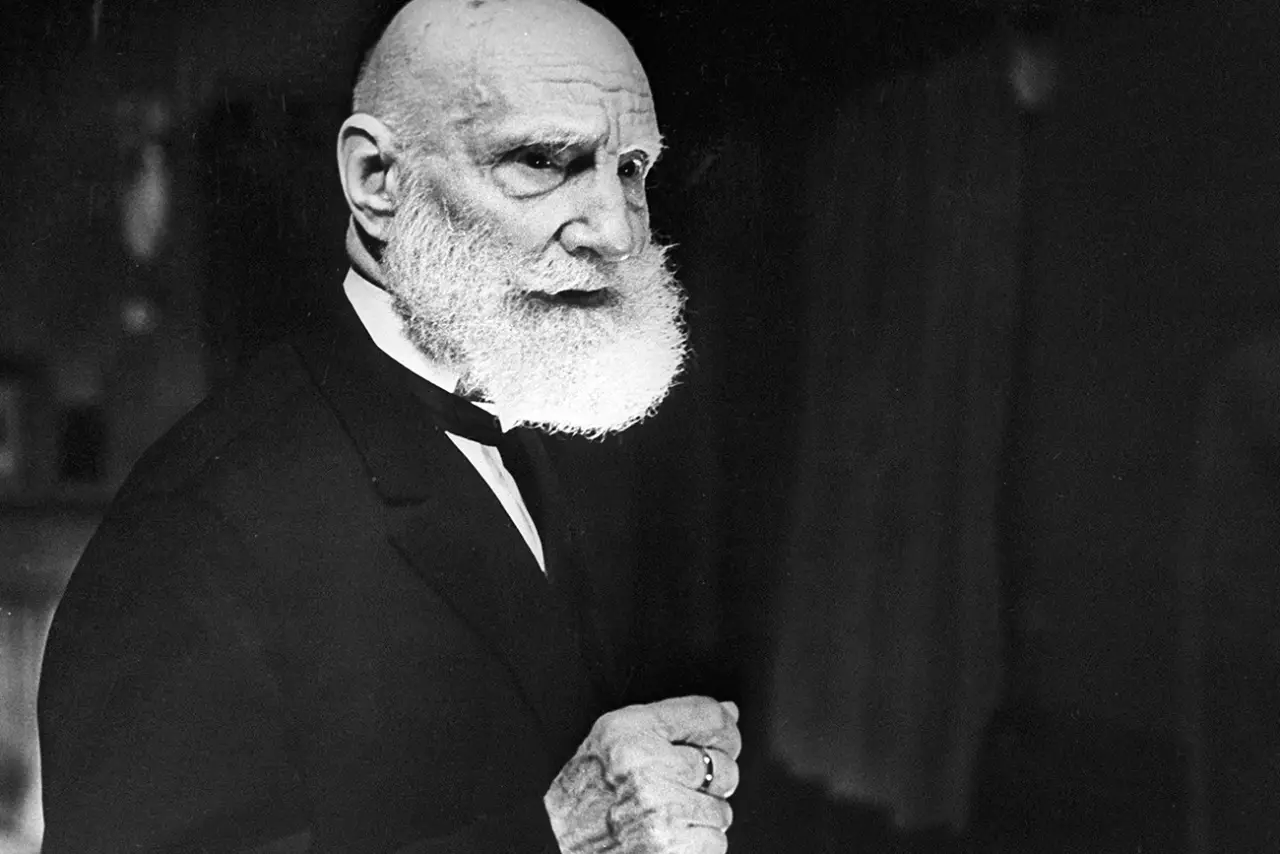

В.В. Шульгин

Да, она имела под собой целый комплекс причин. Это и деградация управленческого аппарата, неспособного адекватно реагировать на вызовы, и деятельность деструктивных сил в лице думской оппозиции и радикальных партий, и проблемы в работе железнодорожного транспорта военного времени, и ряд неудачных политических решений последнего царя внутри страны и на международной арене, и немало ошибок правительства, не говоря уже о министерской чехарде, и в целом усталость общества от войны.

Однако перечисленные вызовы в контексте реалий наступившего 1917 г. не носили для монархии патовый характер. И, мне думается, Шульгин верно определил роковую, приведшую самодержавие к гибели, причину: гвардия – опора трона, должна оставаться в столице.

Собственно, суть гвардии раскрывается в приставке «лейб», то есть она – личное подразделение императора, сформированное вовсе не для войны, точнее, не для войны в первую очередь, особенно в период внутренней нестабильности монархии, а для защиты трона и осуществления в том числе управленческих функций.

Последним и занимались, по словам историка И.В. Курукина, офицеры первых гвардейских полков при Петре I, когда совсем юные поручики могли явиться с инспекцией к убеленному сединами генерал-губернатору.

К Первой мировой Россия располагала самой многочисленной гвардией. Ее лояльность престолу трудно подвергнуть сомнению, в том числе в плане настроений нижних чинов:

По поводу полковых традиций: набираемые со времен Анны Иоанновны в гвардейские части крестьяне очень быстро забывали о своей былой принадлежности к податному сословию и начинали воспринимать себя как элиту, поэтому их трудно было распропагандировать.

Что касается офицерского состава, то он, по словам историка П.Г. Култышева, «сохранял свою социальную монолитность и некоторую замкнутость».

Обласканные властью гвардейские полки вряд ли позволили бы распоясавшимся – причем распоясавшимся в полном смысле этого слова – запасным частям, не желавшим накануне весны 1917 г. расставаться с прелестями столичной жизни и с вожделением поглядывавшим на винные погреба магазинов, ввалиться нестройными рядами в Зимний или Таврический дворец.

Позволю себе несколько комментариев к данной цитате. Разложение армии принимает необратимый характер либо после серьезного военного поражения, либо с крушением власти. В той же Франции, где к 1918 г. во фронтовых частях также начались процессы разложения, но правительство оставалось твердым, равно как и командование, революции не случилось.

В Германии же антимонархическое выступление матросов флота началось с абсурдного, в октябре 1918-го, решения экспрессивного Вильгельма II, в условиях очевидно стратегически проигранной войны, дать морское сражение англичанам.

Что касается России, то до печально известного приказа Петросовета номер 1, изданного за день до отречения Николая II, признаков массового разложения частей Императорской армии не наблюдалось.

Для чего нужна гвардия

В военных реалиях ранней весны 1917 г. царскому правительству, не случись отречения государя, вряд ли потребовалось бы заключать сепаратный мир, тем более невыгодный. Перед войсками стояла вполне выполнимая задача удерживать фронт, не предпринимая активных наступательных операций, в условиях, когда Германия, в преддверии высадки во Франции американского экспедиционного корпуса, готовила последнее наступление во Фландрии. Вести активные действия на два фронта немцы не могли, не говоря уже об их австро-венгерских союзниках.

Выступление женщин в Петрограде в двадцатых числах февраля могло быть нивелировано своевременными поставками хлеба без применения, говоря современным языком, силовых структур.

Забастовочное движение также не носило патовый для столичной власти характер. В конце концов, подобного рода выступления не являются стихийными, и их можно было бы локализовать, арестовав зачинщиков или, по крайней мере, найдя способ договориться с ними.

Бунт запасных частей представлялось реальным подавить, причем без особой крови, просто блокировав бунтовщиков в казармах как раз верными царю гвардейскими полками, пусть и не нюхавшими пороха, но кадровыми и не понесшими невосполнимых потерь на фронте.

Однако их — невосполнимые — именно и понесли гвардейцы к 1917 г. При этом потери обуславливались и невысокой подготовкой некоторых гвардейских, особенно кавалерийских, частей, не отвечавшей требованиям современной войны.

Свидетельством тому — воспоминания внука Николая I Великого князя Константина Константиновича:

Комментируя данный эпизод, историк А. Л. Никифоров не без иронии отмечает:

Генерал-майор Б.М. Геруа, начавший свою службу после выпуска из Пажеского корпуса в лейб-гвардии Егерском полку, был менее жесток в оценках подготовки гвардии, но и он мимоходом упомянул «казенную тактику Красного Села», где проходили учения и парады соответствующих полков.

И не сказать, что начальство было озабочено несоответствием подготовки гвардейской кавалерии к современной войне:

Со своей стороны замечу, что именно эти слова я прочитал в мемуарах Геруа, только относились они к великому князю, генералу от инфантерии Владимиру Александровичу, и касались маневров, происходивших до Русско-японской войны. Собственно, до ее начала Владимир Александрович в течение чуть более двадцати лет возглавлял гвардию.

Геруа хвалит его человеческие качества, но не отмечает военный талант. Да и среди увлечений Великого князя военное дело трудно заметить. Тоже ведь показатель: во главе гвардии стоял верный трону, но, в сущности, не военный человек. Во всяком случае, мемуары Геруа сформировали у меня подобного рода впечатление о Владимире Александровиче.

О военной же компетенции другого Великого князя – упомянутого Николая Николаевича – свидетельствует приведенный в мемуарах генерал-лейтенанта А.И. Деникина эпизод:

Николай II и Николай Николаевич Младший, посередине – граф В.Б. Фредерикс

Комментарии, как говорится, излишни. Кстати сказать, хоть местнические книги были сожжены еще в 1682 г. по приказу царя Федора Алексеевича, само оно не в особо завуалированном виде дожило до 1914-го и выразилось в назначении на пост Главкома не понимавшего реалий современной войны упомянутого царева дяди, как в свое время Николая Николаевича Старшего, поставленного братом-монархом во главе армии в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг., но ни по каким критериям, кроме родственных, не соответствовавшего занимаемой им должности.

Таким образом, относительно целей и задач современной войны подготовка некоторых гвардейских частей не была высокой. Но, повторю, парадокс состоит в том, что гвардия предназначена вообще не для современной войны.

Великий князь Александр Михайлович писал:

«Лучшие» и «опора трона» — понятия не совсем тождественные. Лучшие части — те, которые отвечают требованиям современной войны по уровню боевой подготовки и техническому оснащению. Опора трона должна отличаться лояльностью власти, блистать на парадах, выполнять функции церемониймейстерские и, главное, — обеспечения безопасности монарха и его семьи.

Пример здесь подал 14 декабря 1825 г. лейб-гвардии Саперный батальон во главе с полковником А.К. Геруа, организовавшим защиту Зимнего дворца от возможной атаки мятежников – увы, также гвардейцев. Да, лейб-гвардии саперы показали себя и на Русско-турецкой войне 1828 – 1829 гг., но в совершенно иных исторических реалиях, когда прямой угрозы монархии не было.

Впрочем, и в феврале 1917-го сражавшиеся на фронте гвардейские части еще могли сыграть свою роль в предотвращении революции. Александр Михайлович вспоминал:

Да, возможно, фронтовые гвардейские полки уже не испытывали симпатии к Николаю II лично – все-таки слухи о распутинщине и германофильстве императрицы дискредитировали трон в широких общественных и военных кругах, – но привести в чувство не желающих отправки на передовую запасных были способны вполне.

Несколько в сторону: влияние Г.Е. Распутина при дворе в советское время что историографией, что кинематографом («Агония») преувеличивалось. Бредни же о германофильстве Александры Федоровны развеяла еще Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства.

Несохраненная традиция

В завершении хотелось бы отметить, что статья не о монархии как таковой – скажем: прогнила она или нет, – равно как и не о личности самого последнего императора. Речь именно о конкретном военно-политическом решении, которое, по мысли – и, на мой взгляд, верной, – Шульгина могло бы спасти самодержавие в текущих исторических обстоятельствах, позволить России завершить Первую мировую на выгодных для себя условиях.

Конечно, гвардия могла стать инструментом в руках тех или иных придворных кругов, как это и было в век дворцовых переворотов. В Петербурге 1917 г. переворот также мне видится возможным, но его результатом, надо полагать, стал бы транзит власти в пользу кого-то из Дома Романовых, без серьезных потрясений для основ государственности.

Наиболее вероятными кандидатурами на трон были: цесаревич Алексей при регентстве кого-нибудь из великих князей; равно как и Николай Николаевич Младший или брат Николая II – Михаил Александрович, в реалиях марта 1917 г. воздержавшийся от принятия короны.

Весна 1917-го в Петрограде

Однако все-таки смена носителя власти без затрагивания самой формы правления не тождественна, посредством революции, смене общественно-экономической формации, что произошло в упомянутый год и обернулось большой кровью.

Разумеется, в дальнейшем, после завершения войны, император – неважно, Николай II или кто-то из его преемников – неизбежно пошел бы на преобразование монархии из самодержавной в конституционную, ибо такова логика истории: общество менялось, и вчерашняя опора трона – условные Гаевы – уступали место Лопахиным. Роль дворянства в общественной и военной жизни и, главное, в системе управления империи постепенно нивелировалась.

И с этим гвардия не могла бы не считаться, тем более что и ее социальный состав менялся:

В недалекой перспективе, если смотреть из начала 1917-го, дни самодержавия были сочтены, но кадровые части гвардии, не окажись они на фронте, вполне могли обеспечить эволюционный путь развития страны взамен революционного, способствуя сохранению монархии в качестве символа российской государственности и ее исторических традиций.

Использованная литература

Александр Михайлович. Воспоминания. М., «Центрполиграф», 2024

Алексеев Д. Ю., Аранович А. В. Русская гвардия в годы Первой мировой

Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни. Т. 1. Париж: Военно-историческое издательство «Танаис», 1969

Деникин А.И. Путь русского офицера. М.: «Прометей»,1990

Култышев П.Г. Служба офицеров в русской императорской гвардии начала XX века: статус, быт, досуг

Никифоров А.Л. Русская императорская гвардия в годы Первой мировой войны

Шульгин В.В. Дни. 1920: Записки. М.: «Современник», 1989

Информация