Защита российских НПЗ будет стоить сотни миллиардов рублей

Новый национальный проект

Методичные удары украинских беспилотников по российской нефтепереработке имеют вполне осязаемый эффект – в ряде регионов бензин продают лимитировано, а в Крыму и в Приморье наблюдается дефицит топлива. При этом с соляркой проблем нет. Структура нефтепереработки и потребления в России такова, что дизельное топливо остается в избытке, и его даже умудряются до сих пор экспортировать. Солярка – это еще и главное топливо спецоперации, поэтому все разговоры о том, что противник наносит удары по военной инфраструктуре, не имеют никакого основания. На фронте танкам и бронетранспортерам топлива достаточно.

В настоящее время защита отечественных НПЗ строится по двум основным направлениям – РЭБ и физическое уничтожение объектов в небе. Глушится сотовая связь уже почти по всей России, на ряде территорий работают системы подмены навигационных сигналов, а уничтожением беспилотников занимается армейская ПВО. Судя по тому, что наблюдается на объектах нефтепереработки и аэропортах, этого недостаточно. Прогнозы также не радуют. Промышленность Украины темпы производства дальнобойных дронов точно не сбавляет, хотя динамика роста явно корректируется российскими ракетами и БПЛА.

В недалеком будущем можно ожидать постепенного увеличения количества ударных БПЛА, которые противник будет отправлять на объекты. Это позволит и ПВО перегрузить, и пассивную защиту заводов преодолеть. Увеличится и дальнобойность беспилотников. Уральский хребет пока является непреодолимой преградой для легких БПЛА. Например, Ан-2 может перемахнуть через горы только в строго определенных местах – не хватает запаса тяги. Но Урал барьером для дронов с запада будет не бесконечно. Если не предпринимать мер, под угрозой может оказаться химический комплекс большой Тюменской и Омской области. В Тобольске, напомним, крупный промышленный кластер «Сибура», ценность которого гораздо выше любого топливного завода. А в Омске крупнейший в России НПЗ, и этим все сказано.

Судя по всему, конфликт с Украиной затягивается и, вероятно, еще не на один год. И хорошо, если это будет конфликт только с Украиной. Значит, наступило время для стратегических решений в области отечественной нефтепереработки. Задача нетривиальная и очень походящая на новый национальный проект.

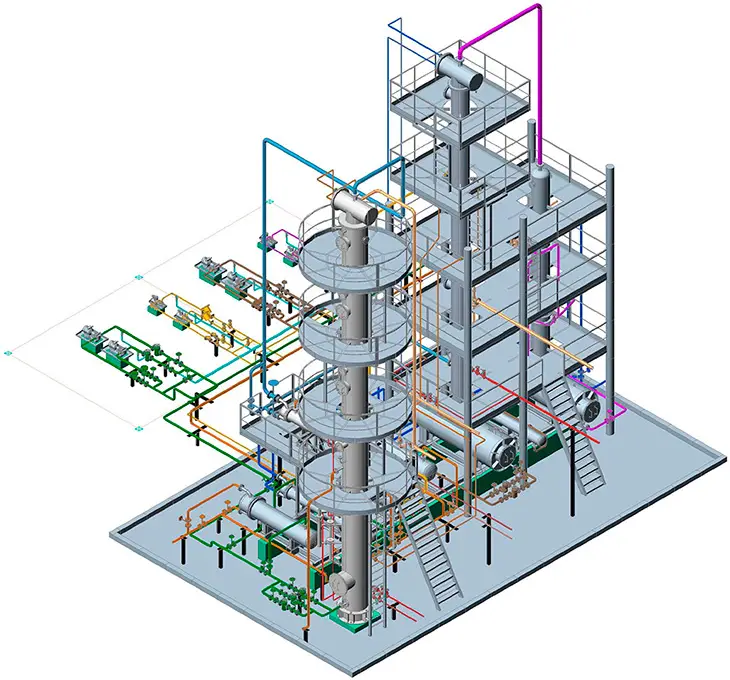

Есть такое инженерное сооружение, именуемое мини НПЗ. Обычно такие заводики разделяют на два класса – мощностью до 20 тысяч тонн в год и до 100 тысяч тонн. Справедливости ради, государство не очень поощряет подобное строительство – в стране всего 80 мини НПЗ, которые совокупно выдают около 11,5 млн. Арифметика в статистике немного не бьется с классификацией – 80 мини-заводов не могут произвести столько нефти, но, видимо, кто-то из них нарастил мощность выше 100 тысяч тонн.

В российской нефтепереработке 32 крупных НПЗ, выпускающих ежегодно около 260-270 млн. тонн топлива. Точные числа не раздобыть – публикация их давно закрыта. Разумеется, противник выбирает именно эти крупные цели – здесь нет ничего удивительного. Если относится к угрозе не как к сиюминутному событию, то самое время стимулировать развертывание в восточной части России сети малогабаритных НПЗ. Программа сложная и дорогая, но она позволит, во-первых, заметно упростить защиту, а во-вторых, сделает заводы страны гораздо менее досягаемыми. Это очень похоже на эвакуацию промышленности СССР на Урал в первые месяцы войны. В дальнейшем новые производства стали мощнейшим драйвером развития на восточных рубежах.

В России сейчас остро стоит проблема заселения и освоения Сибири и Дальнего Востока. Почему бы не использовать сеть из сотен мини НПЗ как толчок для развития регионов? Хотели же в Восточной Сибири еще до СВО город-миллионник построить. Возведение мини НПЗ не кажется чем-то фундаментальным. Для примера приведем требования к постройке современного мини НПЗ:

Для того чтобы гарантированно избежать топливных потерь, которые сейчас сопровождают СВО, потребуется 100–200 таких заводов в недоступных для БПЛА регионах. Логика подсказывает, что столь обширный парк нефтепереработки может стать частью мобилизационного ресурса страны. Тактика ударов по НПЗ явно показала свою эффективность, и в будущих конфликтах она непременно будет востребована. Поэтому, когда СВО закончится победой и угроза пусть и временно, но схлынет, заводики можно законсервировать до лихих времен и включить в программу мобилизации.

Активная оборона

Расширение ареала обитания отечественных НПЗ — это только часть масштабной программы защиты. Видится логичной большая реформа ПВО страны. Во-первых, требуется единоначалие. Должен быть один человек, он может быть и гражданским, на кого возложат ответственность за охрану НПЗ и прочих инфраструктурных объектов. Прежде всего, оборона должна быть глубоко эшелонированной. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В составе военных комендатур на новых территориях России строится собственная антидроновая ПВО. Мобильные огневые группы, интегрированные в структуру военных комендатур, представляют собой гибридные формирования, сочетающие огневую мощь с элементами радиоэлектронной борьбы.

По данным источников в Минобороны, их развертывание охватывает ключевые сектора: от линии фронта до глубины в 50–100 км, где риск атаки дронов наиболее высок. Каждое подразделение насчитывает от 10 до 20 бойцов, организованных в расчеты по 3–5 человек, что обеспечивает быструю ротацию и минимизацию усталости в условиях круглосуточного дежурства. Вооружение этих групп адаптировано под специфику угрозы: зенитные установки малого радиуса действия, такие как переносные ЗУ-23-2 или модернизированные аналоги, крупнокалиберные пулеметы ДШКМ с оптическими прицелами для ночных операций, гладкоствольные ружья 12-го калибра с патронами для поражения БПЛА на расстоянии до 500 метров.

Особое внимание уделено мобильности — тяжелое оборудование монтируется на пикапах и бронемашинах типа «Тигр» или УАЗ, позволяя перемещаться по пересеченной местности со скоростью до 80 км/ч. Кроме того, каждый расчет оснащен портативными дрон-детекторами на базе радаров миллиметрового диапазона, способными фиксировать цели размером от 0,5 м на расстоянии до 5 км, и комплексами РЭБ, такими как «Красуха-4» в миниатюрном исполнении, которые создают помехи в GPS и радиоканалах управления дронами. Эта оснастка не случайна: анализ инцидентов за последние полгода показывает, что 70% успешных атак БПЛА приходится на уязвимые тыловые зоны, где традиционные стационарные ПВО-средства недостаточно эффективны из-за ограниченного покрытия.

Реализм ситуации подчеркивает необходимость децентрализации — мобильные группы заполняют «слепые зоны» между крупными радарами, повышая вероятность перехвата с 40% до 75%, по данным симуляций в учебных центрах. Но такие решения хороши в регионах с военным положением. Не будут же расчеты разъезжать с ДШК по Башкирии и Татарстану? Поэтому для каждого эшелона обороны хороши свои средства.

Итак, сфокусируются на тезисе, что отряды ПВО комендатур отсекают на начальном этапе часть вражеских. Часть, но далеко не все. Чем дальше дроны заходят вглубь России, тем сложнее обнаружить. Спасти должна цифровизация, точнее нейронные сети. На определенной глубине вдоль всего фронта и границы с Украиной должна быть создана точнейшая цифровая карта рельефа. Для этого всё есть – и самолеты соответствующие, и лазерные сканеры. Затем специально обученные «электронные машины» составят карты наиболее вероятных маршрутов вражеских беспилотников.

Россию дронами атакуют уже больше двух лет, и наверняка собрана подробная статистика логики и маршрутов применения. Вкупе с картами это ценнейший ресурс, который именуется big data и на котором можно обучить искусственный интеллект. Есть надежда, что всё это уже делается, и расчеты ПВО размещаются на самых «дроноопасных» маршрутах. Не исключено, что для организации еще более эффективной обороны придется создать отдельную геостационарную группировку спутников на орбите. Всё вышесказанное реализуется вкупе с ранее обозначенными мерами – размещением радаров типа «Двина-100М», акустических сенсоров, мобильных ЗРАК «Панцирь-С1М» и прочих средств обнаружения и убийства вражеских беспилотников.

Сейчас в России формируется новый род войск – войска беспилотных систем, и личный состав воинских формирований также может встать на защиту объектов в глубине страны. Речь о режиме круглосуточного дежурства разведывательных дронов, наподобие того, что наблюдается сейчас на фронте. Сменяя друг друга либо работая на привязи с энергопитанием, БПЛА в нескольких диапазонах наблюдают с высоты за прилегающей территорией. Это станет весомым дополнением к вышеописанным приемам и методам.

Российская нефтепереработка оказалась достаточно уязвимой перед достаточно дешевыми средствами поражения. Противник находится в постоянном поиске средств и методов нанесения максимального поражения гражданскому сектору экономики России. И если ничего не делать, то в ближайшее время киевский режим может наделать много нехорошего в наших тылах. Оборона сложна и дорога, но силы и средства на неё имеются. И не с такими угрозами Россия справлялась – победит и в этом противостоянии.

Информация