Униформа российской императорской армии Первой мировой войны. Пехота

Целься в грудь, маленький зуав, кричи «ура»!

«Филибер». Слова К.Н. Падревскаго. Музыкальная обработка Б.А. Прозоровскаго.

Песня из кинофильма «Красная площадь»

Военная история Отечества. Царь Александр III недаром заслужил прозвище «Миротворца», а вот его сыну, императору Николаю II, с прозвищем ну никак не повезло (он получил в народе прозвище «Кровавый», что было связано с катастрофой на Ходынском поле и расстрелом на Сенатской площади 9 января 1905 г.), и более того, именно при нем России пришлось участвовать в русско-японской войне 1904-1905 гг. и в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Причем обе войны оказались для России настолько неудачными, что вызвали в стране сначала одну, а затем и сразу две революции – Февральскую и Октябрьскую, итогом которых стало то, что Российская империя перестала существовать!

Фигурка последнего российского императора Николая II в парадном мундире одного из гвардейских полков, 1912 г. Производители: «Silver Dream Studio» и «Георгиевский крест»

Причем слабость империи показала уже русско-японская война. Тогда на полях сражений с японцами стали массово применяться магазинные винтовки и пулеметы, скорострельная артиллерия и минометы, траншеи стали опутывать колючей проволокой, по которой пропускался электрический ток, причем такие заграждения могли тянуться теперь на многие километры. В итоге прежние действия пехоты сомкнутым строем, да еще и в штыки, потеряли всякое значение. Соответственно, армии потребовалась и новая униформа, соответствующая новым реалиям боевых столкновений, вот только именно ее-то российская армия к началу войны с японцами и не имела.

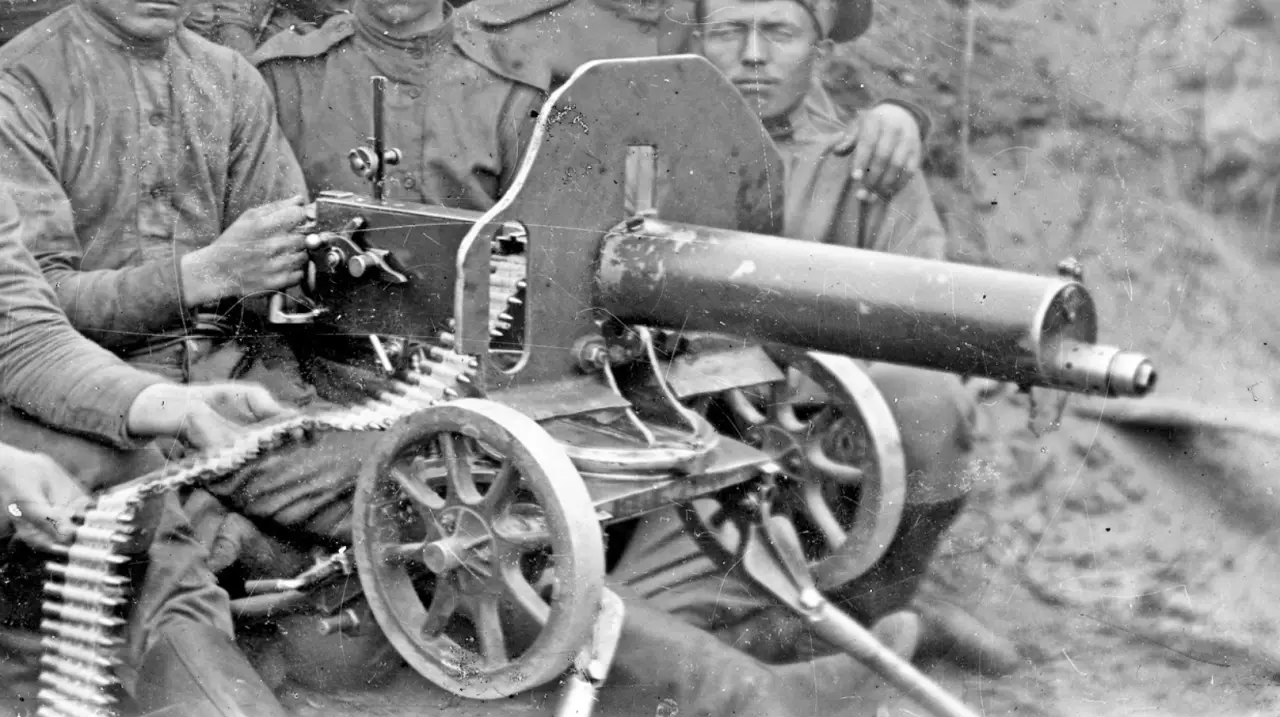

Русские солдаты за пулеметом «максим» во время русско-японской войны. Фотография тех лет

Русские солдаты за пулеметом «Максим». Первая мировая война. Фотография тех лет

О том, как мало было приспособлено обмундирование русской армии к этой войне, писал А. Игнатьев, побывавший в то время в Маньчжурии:

— Не забывайте снимать фуражки, когда придется высовывать голову из окопа, — советовал полковник. — Лучшей мишени, чем белая фуражка, не сыскать. А японцы — отменные стрелки!

Он объяснил далее, что белое обмундирование и особенно белые фуражки служат одной из немаловажных причин наших потерь в людском составе...

Впрочем, все перекрасились. Но как! Проснувшись утром, я увидел вместо русской пехоты толпу в каких-то желто-зеленых, голубоватых и зеленоватых тряпках. Не лучший вид имело и большинство офицеров. В результате кустарной, спешной и неумелой покраски обмундирования всё наше воинство сразу приобрело жалкий вид. Мне вспомнилось, что английские и американские атташе носили форму хаки, у японцев тоже хаки. Значит, секрет защитного цвета уже был известен. Почему же его не использовало русское военное министерство, посылая сотни тысяч солдат на фронт?

Французский солдат в своем традиционном красно-синем обмундировании начала Первой мировой войны. Производители: «Silver Dream Studio» и «JMD Studio»

Между тем впервые защитное обмундирование в английской армии появилось уже в 1895 году в качестве летней (тропической) формы, для которой был установлен цвет «хаки»*, т. е. коричневато-желтый. А как постоянная походная форма это обмундирование цвета «дрэб» (светло-оливкового) получило признание в Англии уже в 1904 году.

Британский солдат Первой мировой войны в защитной униформе. Производители: «Silver Dream Studio» и «Георгиевский крест»

Немцы также занялись опытами по определению степени заметности разных цветов при стрельбе по мишени того или иного цвета и выяснили, что самым заметным цветом был белый. За ним по степени заметности шли ярко-желтый, черный, синий, красный, темно-зеленый, ярко-зеленый, коричневый и голубой. А вот самыми незаметными оказались такие цвета, как желтовато-коричневый, серый, синевато-серый, зеленовато-серый, оливковый, желтовато-зеленовато-серый и голубовато-серый. После англичан защитная форма была введена в 1906 году в армии Швеции, за ней в 1907 году последовала Россия, за ней в 1908 г. США, в Австро-Венгрии она появилась в 1909 г., в Германии и Италии — в 1910 г.

Что же касается Франции, то ее армия вступила в Первую мировую войну в традиционной униформе – синих мундирах, красных штанах и кепи с красным донышком, и только большие потери заставили французов в 1915 году переодеться в защитную униформу голубовато-серого цвета. Даже кирасиров в блестящих металлических кирасах и касках с гребнем и султаном и тех во Франции переодели в защитное обмундирование далеко не сразу. Вот какова была любовь французских военных к ярким цветам своей униформы и… очевидное «презрение к смерти», обернувшееся огромными потерями в живой силе, которых вполне можно было бы избежать, используй они опыт своих соседей англичан и германцев!

Германский пехотинец, 1915 г. Производитель: «Andrea Miniatures»

Германский пехотинец, 1916 г. Производитель: «Andrea Miniatures»

Новый тип летней походной формы в русской армии включал в себя для офицеров китель однобортный, на пяти пуговицах, с карманами на груди и по бокам (такой покрой называли у нас «американским») из ткани зеленовато-серого цвета, и такого же цвета были шаровары и фуражка.

Новое суконное защитное обмундирование для всех частей, как для пехоты, так и артиллерии и инженерных войск, было принято в 1909 году. Оно состояло из фуражки с козырьком, однобортного мундира, сшитого по типу офицерского кителя без карманов на груди с обтянутыми кожей пуговицами и укороченных шаровар — зеленовато-серого цвета. В кавалерии мундир был тот же самый, но фуражка с наружным подбородным ремнем, а шаровары серо-синеватого цвета. В 1912 году походный мундир заменили суконной рубашкой такого же цвета. Что касается погон, то на походном мундире они должны были быть двухцветными: одна сторона полкового цвета части, другая — защитного.

Падение престижа военной службы, ставшее результатом поражения России в русско-японской войне, заставило российских военных озаботиться необходимостью каким-то образом его поднять, работа велась в 1907-1908 гг. под руководством тогдашнего военного министра Сухомлинова. Так, уже в том же 1907 году в армии отменили цветные кушаки и ввели двубортные парадные мундиры с 12 пуговицами на груди. В следующем 1908 году и в гвардии, и в армии, кроме Крымского конного полка, были отменены барашковые шапки, а уже спустя год гвардейские части получили в качестве головного убора… кивер, по образцу кивера 1812 года, но немного пониже. При этом у офицеров они были из черного фетра, а у рядовых обшивались зеленым сукном. Великолепие киверам добавляли султаны, подвесы из плетеного шнура, металлическая чешуя на подбородных ремнях. Вместо кокарды на кивере сияла Андреевская звезда, которую в артиллерии заменяли скрещенные пушки, а у саперов – скрещенные топоры.

Офицерская кокарда 1914-1917 гг. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

Пряжка солдатского ремня. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

Винтовка системы Мосина, состоявшая на вооружении российской императорской армии с 1891 года и в период Первой мировой войны. Фотография А. Добресса

Револьвер системы Нагана, выпускался в двух вариантах –солдатском и офицерском, самовзводном. Состоял на вооружении армии России в годы русско-японской и первой мировой войны. Фотография А. Добресса

Индивидуальный солдатский пакет первой помощи, начало ХХ века. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора

Старший унтер-офицер 6 Либавского полка, Россия, 1914 г. с пулеметом «Льюиса»** в руках. Производители: «Silver Dream Studio» и «Солдатики Публия»

Что касается униформы для появившихся в начале ХХ века в российской армии авиационных частей, то ее Военное ведомство впервые утвердило в 1913 году. За основу было взято обмундирование инженерных войск. Офицерам-летчикам предписывалось носить погоны тех полков, из которых они пришли в авиацию, но сертифицированным пилотам в дополнение к существующим знакам различия выдавали оксидированных «орлов», а остальному летному составу — «крылатые пропеллеры». Право носить «орлов», по данным на июнь 1913 года, имели 775 летчиков: 321 офицер и 234 солдата. При этом к началу 1914 года в русской армии насчитывалось уже 3012 самолетов отечественного и 1800 — иностранного производства.

Пилот авиационных частей. Россия, 1914-1917 гг. Накануне Первой мировой войны в составе российской армии появились и первые авиационные части. Именно они получили и новый головной убор – пилотку, ставшую впоследствии массовым головным убором советской пехоты. Производители: «Silver Dream Studio» и «EK Castings»

Впрочем, как бы героически ни сражались на фронтах Первой мировой войны войска российской армии, они по целому ряду причин так и не смогли нанести поражения нашим противникам: Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Уже в боях первого года войны погиб самый цвет армии, после чего многие тысячи людей, призывавшихся на фронт, обучались наспех и… даже повседневной униформы 1908–1909 гг. никогда не носили. Они знали только разве что походное обмундирование из самой дешевой и немаркой ткани самого массового изготовления.

Но вот что самое интересное, именно тогда в истории нашей страны начался период, когда именно эта невзрачная одежда в силу суровых обстоятельств войны, а затем и последовавших за ней революции, разрухи и всеобщего обнищания населения сделалась наиболее массовой и распространенной одеждой, по сути дела, едва ли не народной. Вот только это уже совсем другая история!

Расчет трехдюймовой (76-мм) полевой пушки образца 1902 г. – основного орудия российской императорской армии в годы Первой мировой войны и вплоть до конца Гражданской. На вооружение поступила в 1903 году. Произвела «революцию» в русской полевой артиллерии в начале XX века. Пушка получила резкое увеличение начальной скорости снаряда (549 м/сек), унитарное заряжание вместо картузного, лафет с противооткатными устройствами вместо жесткого лафета, новый снаряд весом 6,35 кг и даже новый взрыватель. Вес пушки в боевом положении составлял 983 кг. Ось лафета стальная, колеса деревянные. Пушку перевозила шестерка лошадей. Для защиты прислуги от пуль и осколков орудию требовался щит. Полигонные испытания щитов начались еще в 1902 году, но на вооружение щиты были приняты лишь в 1906 году вместе с панорамными прицелами. Артиллерийский расчет состоял из 5 человек: командира орудия, наводчика, заряжающего, замкового и подносчика снарядов. Полевая форма артиллеристов защитного цвета пехотного образца. Шифровки на погонах указывали на номер части. Производитель: «ЭЙДЖЕС. Санкт-Петербургская историческая коллекция»

*«Хаки» на языке индийского народа урду означало «пыль, земля» и такую вот форму «пыльного» цвета изначально носили индийские колониальные войска, подчинявшиеся британской короне.

**В годы первой мировой войны царская Россия своих ручных пулеметов не производила, а получала их от своих союзников по Антанте. Поэтому выдавали их наиболее подготовленным солдатам и унтер-офицерам. На вооружении армии состояли американские пулеметы «Льюиса», датские «Мадсена» и французские «Шоша»

Продолжение следует…

Информация