Ох, и тяжелая это работа - из болота тащить подбитый «Тигр»

Задачи со звёздочками

В 1942 году немцы уже ощущали дефицит танков на фронте и в июне выпустили обновленное штатное расписание танковой ремонтной роты. Она состояла из трёх основных взводов – два отвечали за запчасти и ремонт, а один занимался эвакуацией бронетехники с поля боя. Отдельно предусмотрели полевые мастерские и тыловой взвод снабжения.

Ремонтная рота приписывалась обычно к танковому полку. В подразделении числились 100-150 человек, в том числе 10-15 унтеров и один офицер. Обычно в роте занимались мелким и средним ремонтом. В тыловые ремонтные мастерские или даже на заводы в Германию отправлялись танки с тяжёлыми повреждениями корпуса и башни, а именно — трещины в броне и полные пробоины с одновременным деформированием сварных швов, полные пробоины, приводящие к сильному повреждению внутреннего оборудования, более тяжёлые повреждения, вызванные огнём, и повреждения от затопления. Всё остальное предполагалось восстанавливать в полевых условиях.

Ремонтный взвод восстанавливает замаскированный танк. На переднем плане 18-тонный тягач

Ремонтный взвод восстанавливает замаскированный танк. На переднем плане 18-тонный тягачРассмотрим подробнее работу эвакуационного взвода, так как именно ему доставалась самая горячая и сложная работа. Взвод эвакуировал транспортные средства напрямую в ремонтную роту или, если расстояние было слишком большим, — на пункт сбора. Позже эти транспортные средства либо эвакуировались дальше в тыл, либо ремонтная мастерская продвигалась вперёд и устанавливала свою новую рабочую зону на пункте сбора.

Механизация ремонтно-эвакуационных команд казалась достаточной

Механизация ремонтно-эвакуационных команд казалась достаточнойЕсли танк не мог освободиться самостоятельно (например, с помощью балки для вытаскивания из кювета или S-образного крюка), его экипаж и ремонтная группа первого эшелона должны были подготовить его к эвакуации. Хорошо, если танк был управляемым и с исправной тормозной системой, или хотя бы подвижным. Разные повреждения требовали разных приготовлений.

Когда у танка были проблемы с двигателем, рулевым управлением или трансмиссией, соединение между ними и главной передачей должно было прерываться путём снятия обоих приводных валов. В результате двигались только гусеницы и главная передача, которая была жёстко соединена со звёздочкой. Когда звёздочка или главная передача были повреждены, десять отдельных звеньев гусеницы (для «Тигра») должны были быть сняты, а укороченная гусеница — соединена над первым опорным катком. Когда повреждённые опорные катки нужно было снять, крепления следовало защитить от грязи, а рычаги (торсионные балки) — закрепить.

Колёсно-гусеничный тягач Sd.Kfz. 9/1 используется для подъёма моторного отсека Pz.Kpfw. IV. Общий вес этого многоцелевого транспортного средства (для буксировки и подъёма) составлял 21,5 т. Его кран мог работать с грузами до 4 или 6 тонн

Колёсно-гусеничный тягач Sd.Kfz. 9/1 используется для подъёма моторного отсека Pz.Kpfw. IV. Общий вес этого многоцелевого транспортного средства (для буксировки и подъёма) составлял 21,5 т. Его кран мог работать с грузами до 4 или 6 тоннПовреждённый танк было легче эвакуировать, если его вес был смещён назад. Для этого башни массой более 30 тонн поворачивались назад; опционально танк мог эвакуироваться задним ходом. Чтобы повысить его проходимость, приводной вал мог быть снят, а гусеница ослаблена.

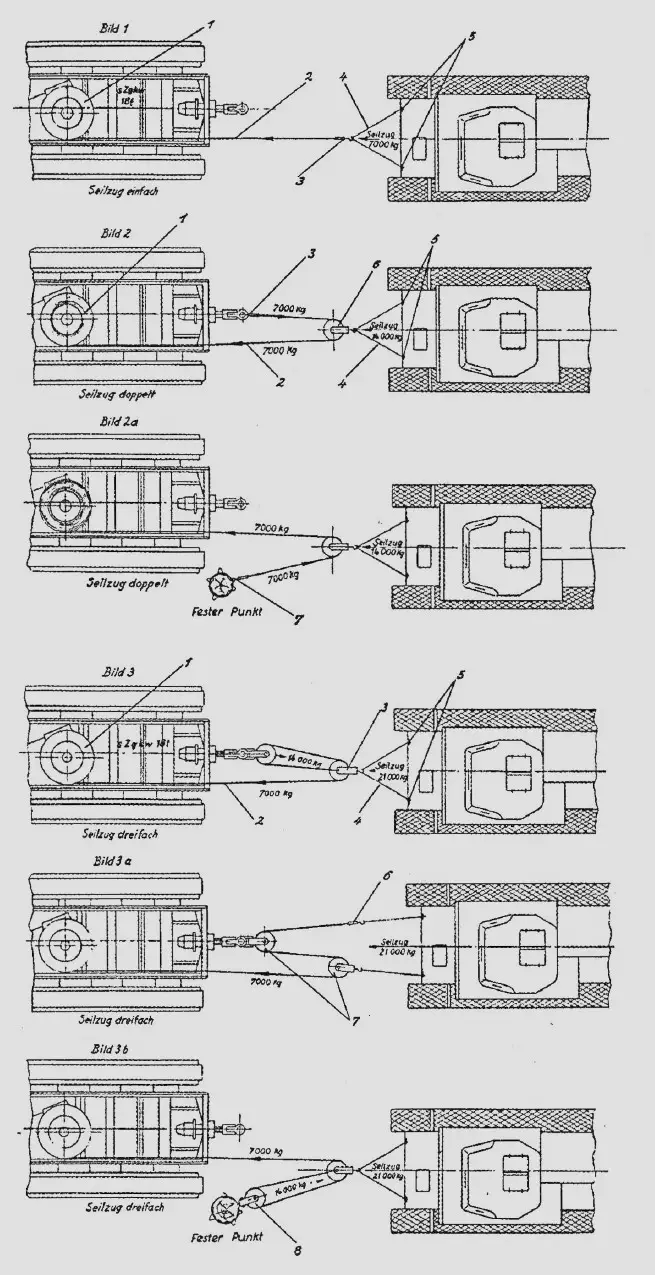

Схемы эвакуации обездвиженного танка. 1. Барабан лебёдки. 2. Трос. 3. Скоба. 4. Соединительный трос для буксирного гака. 5. Буксирные гаки. 6. Полиспаст. 7. Скоба буксирного троса, прикреплённая к анкеру

Руководство также показывало, что звёздочка танка могла служить лебёдкой. Гусеницы расцеплялись над звёздочкой, которая затем сбрасывалась задним ходом. Трос можно было обматывать вокруг звёздочки для эвакуации других танков. Военнопленный (лейтенант батареи учебно-артиллерийского запасного батальона, захваченный в Тунисе в мае 1943 года) заявил, что на твёрдых дорожных покрытиях любой колёсно-гусеничный тягач мог буксировать на значительные расстояния (не менее 100 км) в три раза больше веса, для которого он был предназначен. Например, 3-тонный Sd.Kfz. 11 мог буксировать 9 тонн и т. д. Для пересечённой местности одна треть доступной мощности тягача должна всегда оставаться в резерве. Таким образом, лёгкая полковая гаубица весом около 1930 кг буксируется 3-тонным тягачом, а тяжёлая полковая гаубица весом около 5 тонн — 8-тонным.

Теперь о «Тиграх»

Летом 1943 года школа танкистов в Падерборне подготовила сводку отчётов по опыту эксплуатации танков в знаменитых 501-, 502- и 503-ем тяжёлых танковых батальонах.

В отчётах, в частности, говорилось:

Схемы эвакуации танков

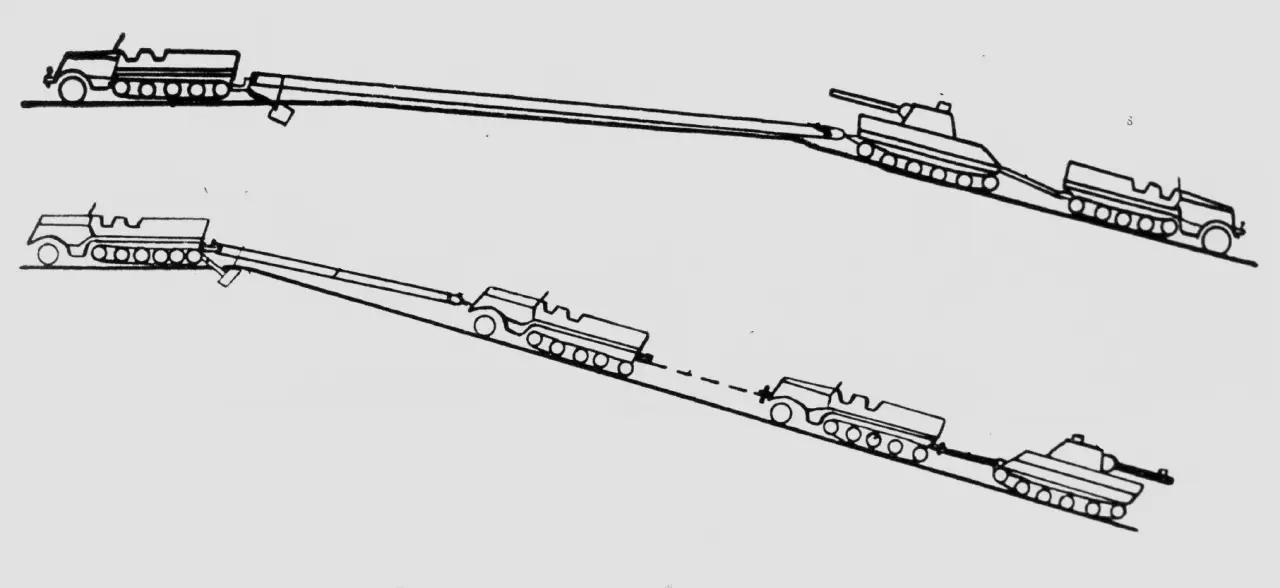

Подъем танка по склону с использование анкера, смонтированного на полугусеничном тягаче

Разборное анкерное устройство немецкого 18-тонного тягача. Это не заводское исполнение - эвакуаторы изготовили его самостоятельно

18 марта 1943 года командир 501-го тяжелого танкового батальона, майор Людер, доложил об опыте войсковой эксплуатации «Тигров» в Тунисе:

Если у «Тигра», подлежащего эвакуации, повреждены гусеницы и их нельзя установить перед восстановлением, необходимо снять вторую гусеницу и позволить танку двигаться только на опорных катках. Так можно тянуть за собой тяжелый танк 100 км и более. Для предотвращения повреждение трансмиссии и рулевого механизма требовалось отключение главной передачи. Повреждённые «Тигры», оставшиеся на мягком грунте, можно эвакуировать с дороги, затягивая их двумя 18-тонными тягачами. В ряде случаев и очень недалеко «Тигр» могла утащить «тройка» Pz.Kpfw. III. В чрезвычайных ситуациях, без помощи или внимания к повреждениям подвески или гусениц, один Pz.Kpfw. III был в состоянии эвакуировать повреждённый «Тигр» из-под обстрела на расстояние 1-3 км. Дальше нельзя, поскольку трансмиссия в Pz.Kpfw. III сильно перегружается от такой работы.

По опыту Туниса эвакуация «Тигра» другим «Тигром» всё ещё не получалось нормально выполнить, поскольку необходимые жёсткие буксирные устройства недоступны, а буксирное устройство на корме «Тигра» непригодно. Буксирные брусья, особенно «Herzstück» (сердечник), с которым оснащены 18-тонные тягачи, не подходят к заднему буксирному устройству «Тигра». Само собой разумеется, что «Тигр» должен использоваться для эвакуации другого «Тигра», по крайней мере, на коротких расстояниях, пока повреждённый «Тигр» находится под огнём вражеской артиллерии. Но это пока невозможно. Также в долгосрочной перспективе 18-тонные Zgkw.18t слишком слабы для эвакуации «Тигров». Они разрушаются от нагрузок. Задняя поперечная рама недостаточно прочна и недостаточно крепко прикреплена к боковым элементам.

На Ленинградском фронте был получен несколько иной опыт эвакуации тяжелых танков. Там за пять месяцев был развернут 502-й танковый батальон с первыми «Тиграми». Выдержка из технического отчёта, датированного 29 января 1943 года:

Почти невозможно эвакуировать один «Тигр» с помощью 3–4 тягачей на пересечённой и переувлажнённой местности. На склоне танк толкает тягач в сторону. Здесь требуется сильный внешний тормоз или утяжелитель. Испытания показали, что на склоне нужны три тягача спереди и два сзади «Тигра» в качестве тормозов. Предлагается назначить два восстановленных «Тигра» в качестве эвакуаторов на каждый батальона. III. Эвакуация «Тигра» с помощью 4–5 тягачей на марше мешает трафику из-за длины колонны. Марш в колонне очень затруднён, а внезапная остановка почти невозможна. Ночью восстановление на большие расстояния невозможно, поскольку каждый мост должен проверяться на несущую способность, а впадины и другие препятствия трудно заметить. IV.

Буксирование «Тигра» четырьмя тягачами на расстояние 150 км привело к повреждениям сцепления и трансмиссии на всех транспортных средствах. Одна трансмиссия была повреждена до такой степени, что её пришлось полностью заменить. V. Снежные цепи с резиновыми подушками 18-тонных тягачей полностью непригодны для буксировки тяжелых танков по заснеженной местности. Буксирные тросы слишком слабы. Для эвакуации «Тигра» на 10-процентном склоне с их тросами нужны пять тягачей. Болты лебёдки также ломаются, поскольку они предназначены только для веса 7,3 т. Таким образом, почти невозможно загрузить повреждённого «Тигра» по головному пандусу на железнодорожный вагон, даже используя два полиспаста и два тягача. Необходимо использовать более прочные тросы и разработать лучшие буксирные устройства. Испытания показали, что буксировка по сложной местности выполняется проще всего и быстрее с помощью другого «Тигра». VI.

Для эвакуации «Тигра» взводу необходимо иметь не менее шести тягачей, из которых один оснащён 6-тонным краном. Поскольку 502-й танковый батальон был разделён на две части с одним ремонтным взводом в каждой, наш ремонтный взвод имел только три 18-тонных тягача, из которых один был неисправен из-за повреждения трансмиссии. Поэтому буксирование Pz.Kpfw.VI было очень затруднено. Жизненно важно, чтобы каждая отдельная рота «Тигров» была оснащена шестью тягачами. VII. Войска в полевых условиях доводят до ума устройства сцепки как на танках, так и на 18-тонных тягачах. Тем не менее, необходимо разработать более надёжное буксирное устройство в тылу и в такой форме, чтобы оно поставлялось напрямую с завода-производителя вместе с каждым танком. VIII.

Предлагается спроектировать буксирное устройство таким образом, чтобы его можно было устанавливать слева и справа от глушителей, и чтобы можно было немедленно эвакуировать повреждённый «Тигр» другим тяжелым танком из зоны опасности без дополнительных средств и в любое время. Эвакуация Pz.Kpfw.VI с помощью буксирных тросов во время боя очень затруднена, поскольку снятие тросов с танка и их крепеж с помощью скоб занимает много времени, а сами скобы совершенно неадекватны. Причины: А. Материал слишком хрупкий и ломается; Б. Все скобы деформируются, включая болты, и это затрудняет их снятие с танка.

Отзыв из 2-й танковой дивизии «Das Reich» от 14 апреля 1943 года:

Баллада о «Бергенпантере»

Несмотря на первые попытки создания полностью гусеничного тягача для эвакуации повреждённых «Тигров», предпринятые ещё в 1942 году, он не был готов до июля 1943 года, когда первые «Пантеры» без башен были введены в строй. Первые «Бергенпантеры» были развернуты в августе 1943 года.

БРЭМ "Бергенпантера"

Хвалебный отчёт о «Бергенпантере» от 20 октября 1943 года:

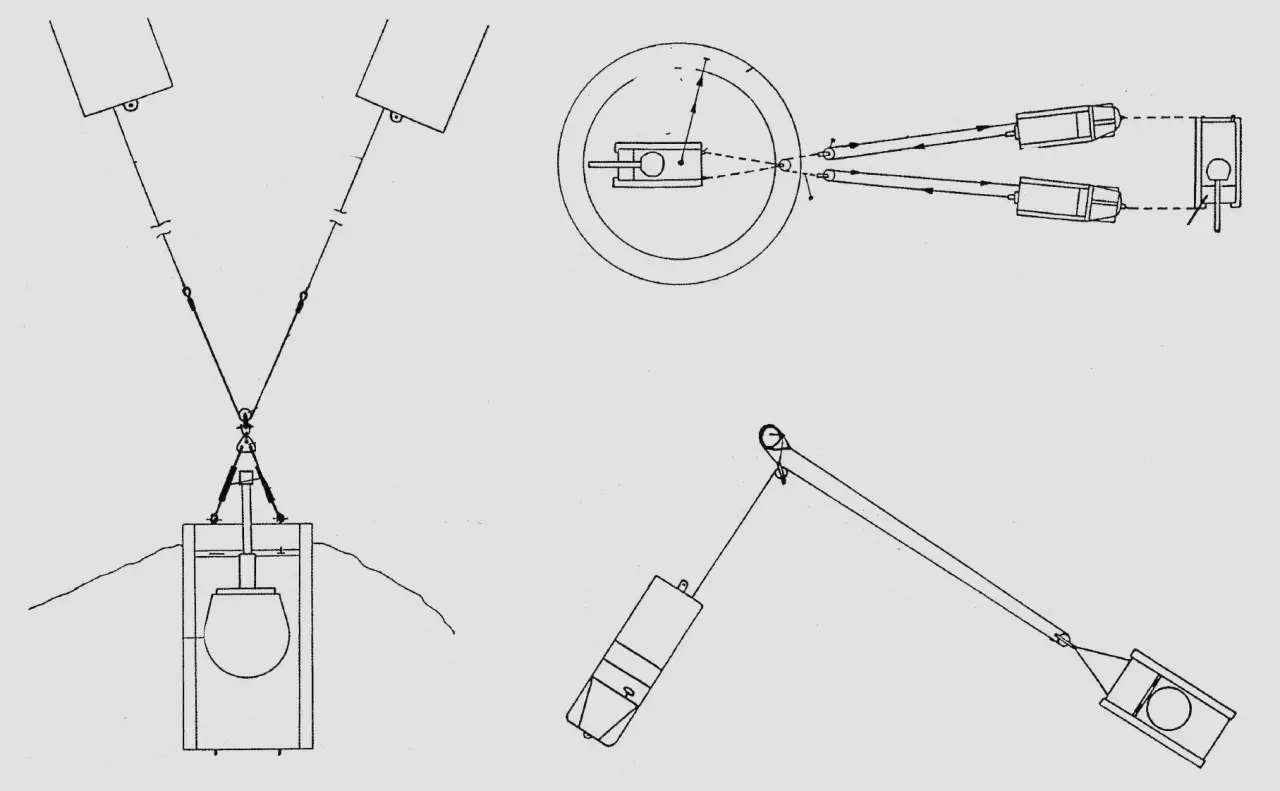

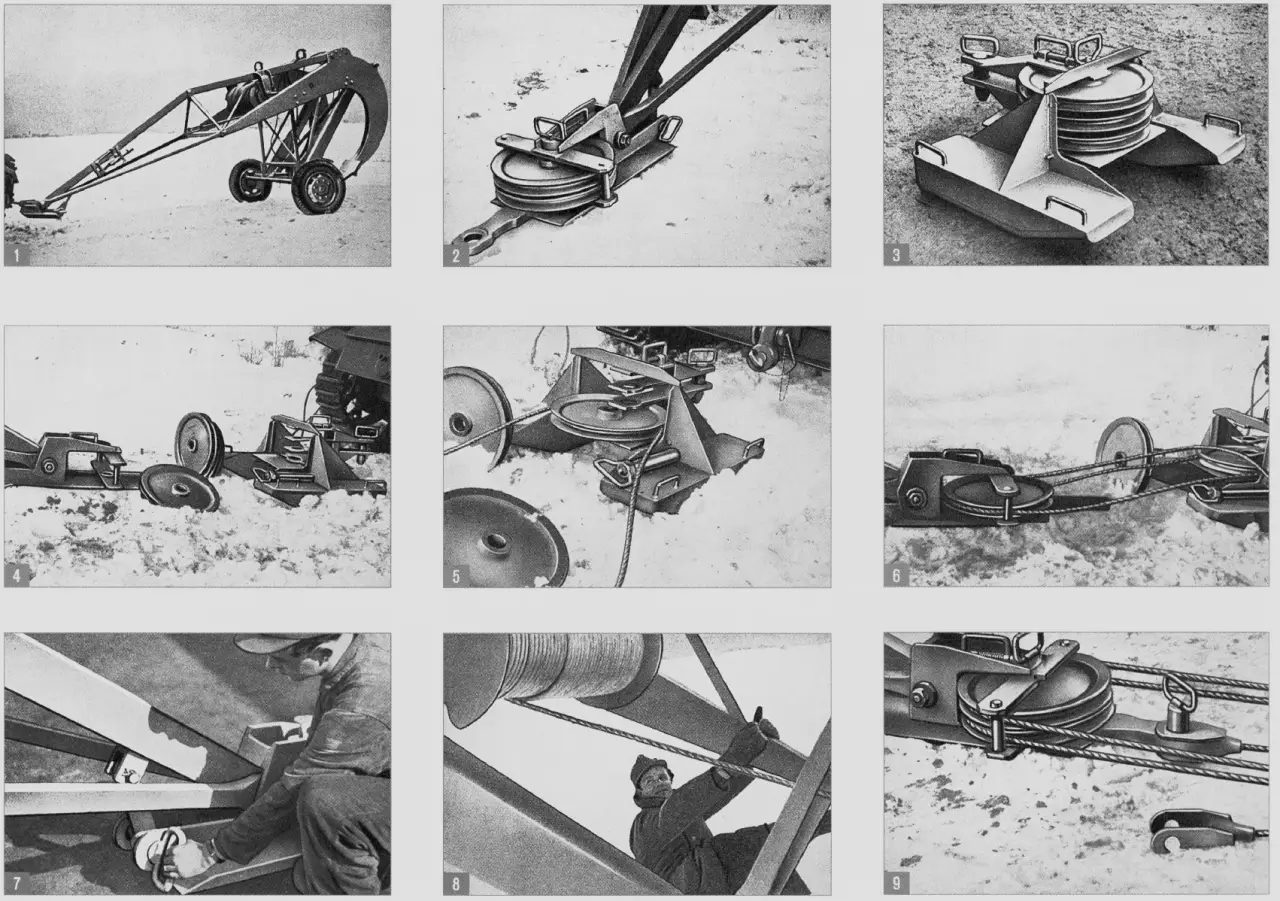

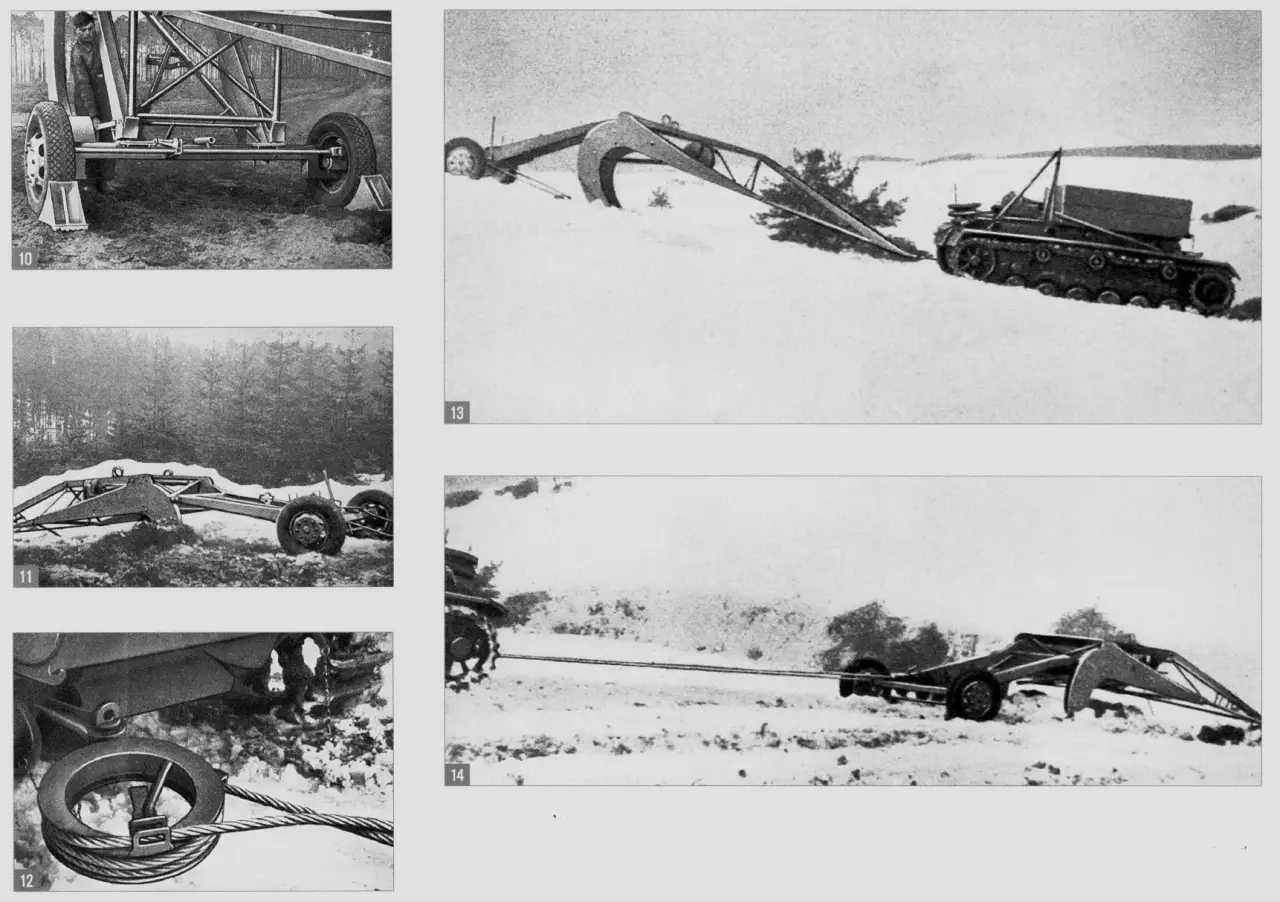

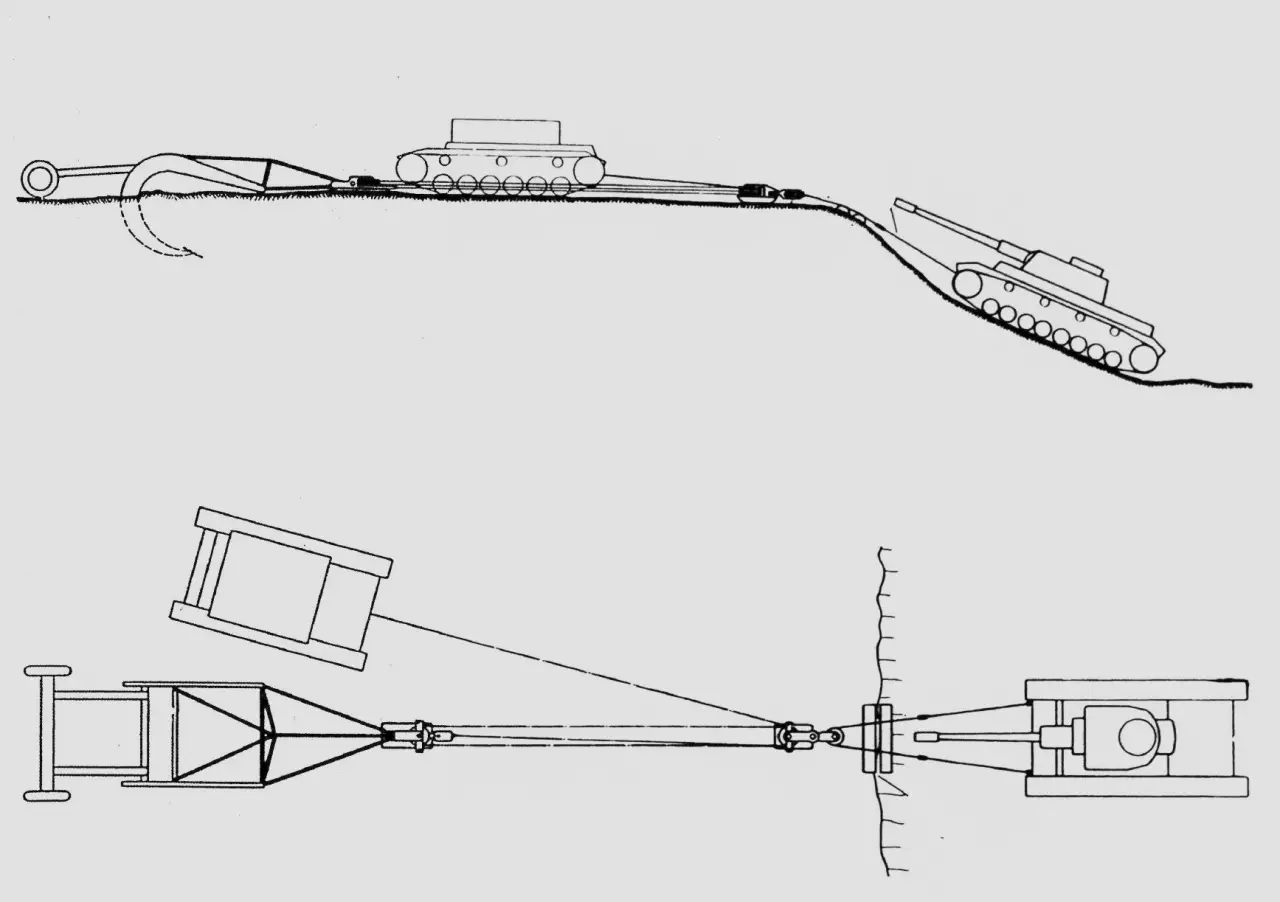

Приспособления для эвакуации БРЭМ «Бергенпантера». 1. Бергенанкер. 2. Анкер с полиспастом. 3. Полиспаст на полозьях. 4. Часть анкера с полиспастами. 5-9. Иллюстрация для руководства по сборке эвакуационного узла. 10. Каретка бергенанкера. 11. Анкер в грунте. 12. Изображение правильной фиксации троса. 13. Бергенанкер на склоне. 14. Извлечение бергенанкера.

Схемы использования экспериментального устройства «Бергенанкер», позволяющего эвакуировать самые тяжелые немецкие танки сравнительно легкой БРЭМ.

В сухих условиях два 18-тонных тягача достаточны для эвакуации танка, но на мокрых и грязных дорогах даже четыре такие машины не справляются. Средние расстояния эвакуации составляют 50 км. Лучше иметь болт без резьбы (видимо, речь о буксирной проушине), поскольку он деформируется в первой эвакуации и не может быть откручен.

В апреле 1944 года Генеральный инспектор танковых войск вермахта сделал выговор войскам за то, что использование взвода эвакуации должно быть ещё больше ограничено из-за ситуации с тягачами и их запасными частями. Водитель, а затем и первая эшелонная ремонтная группа сначала обязаны были тщательно анализировать повреждения. Если возможно, ремонтные работы должны были выполняться на месте, или танку следовало приводить в условно пригодное для движения состояние. Танки не должны были буксироваться на многие километры к первой эшелонной ремонтной группе или мастерской, если их можно было отремонтировать всего несколькими мелкими корректировками. С учетом постоянного наступления Советской Армии и союзных войск, немцы теряли все возможности для эффективной эвакуации танков, что и стало одним из факторов падения вермахта.

По материалам иностранной печати.

Информация