На той войне незнаменитой...

На момент заключения Муравьёвым-Амурским договоров о границе между Россией и Поднебесной по Амуру, китайцев в Приморье и Амурском крае не было. Но сразу после подписания договоров они появились! Как так? Ну, для понимания процесса стоит запомнить два вошедших в русский язык китайских слова: «манзы» и «хунхузы».

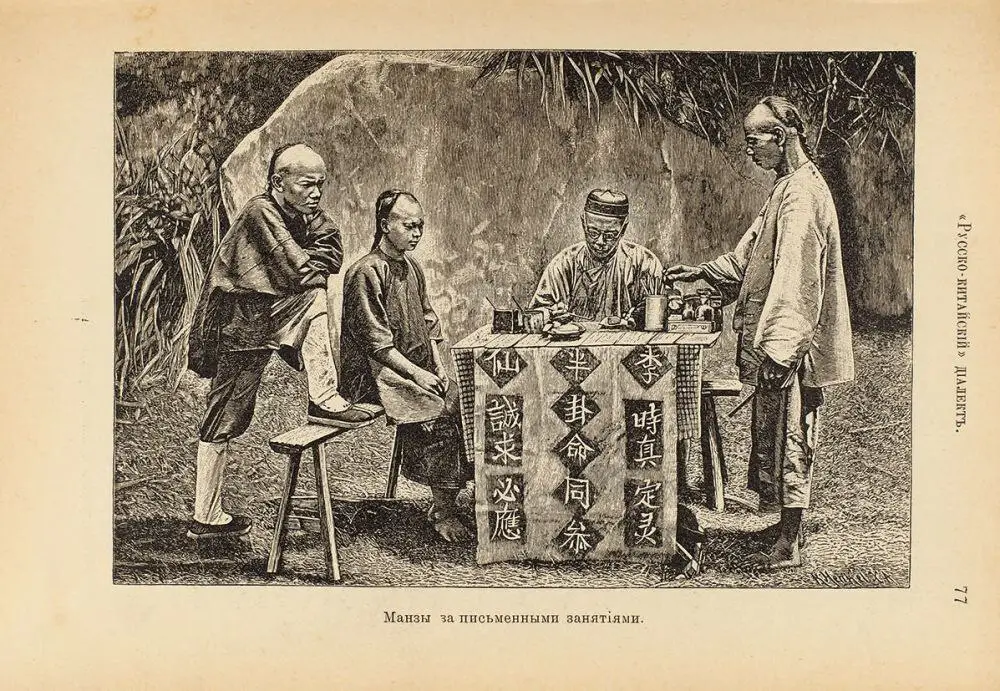

Манзы за занятиями... Наверное, были и такие, но по большей части они охотились и занимались сбором дикоросов

«Манза» по-китайски буквально — «одинокий», но по смыслу ближе слово «холостяк». Дело в том, что в приграничные с Россией уезды маньчжурские чиновники стали ссылать под административный надзор правонарушителей (ссылали без семьи, поэтому и получили они прозвище «манзы»). Как правило, мелких (всем, кто совершил что-либо серьёзнее перехода улицы на красный свет, в тогдашнем Китае без затей рубили головы). Соответственно, и административный надзор вёлся спустя рукава. Ну, а поскольку под самым либеральным надзором значительно хуже, чем без оного, и граница — вот она, то...

Николай Пржевальский, на момент описываемых событий - штабс-капитан

В общем, уже во второй половине 60-х годов XIX века на русской территории оказались тысячи китайцев. Причём исключительно мужского пола: когда Николай Пржевальский нашёл в одной из китайских фанз в Приморье пару китаянок — сильно удивлялся! Занимались манзы сбором дикоросов, женьшеня, золотоискательством, охотой, добычей оленьих пантов (молодых рогов) и морской капусты. Некоторые даже вели сельское хозяйство: по большей части огородничали, но Арсеньев в своих экспедициях по Дальнему Востоку регулярно натыкался и на плантации мака, который, как известно, в китайской кухне практически не применяется.

Опять же манзы, но в цвете...

В целом народ был работящий, и не было бы проблем, но... Китайцы склонны к самоорганизации. Причём неважно где, в Уссурийской тайге или в Сан-Франциско, их общины раз в три года выбирают старшин «да-е», которые имеют полную власть над жизнью и смертью местных китайцев, обладая полной законодательной, судебной и исполнительной властью. «Главный старшина» — «цзун да-е» выбирается из числа старшин, ему назначаются «тун-цзун-ли», следящий за исполнением законов общины, два заместителя «бань да-е», четыре помощника «се-бань да-е»... Русские власти больше всего напрягало право цзун да-е собирать вооружённое ополчение. Но дело в том, что без него выжить в тех краях было весьма непросто. Поскольку в тайге активно орудовали хунхузы.

Хунхузы, которым не повезло

«Хунхузы» — «рыжебородые». Происхождение термина не вполне ясно: для китайцев, до появления аниме и краски для волос, рыжий цвет бород был нехарактерен, но есть несколько вариантов появления данного слова. Наиболее вероятный — русские казаки-первопроходцы (типа ватаг Ерофея Хабарова и Онуфрия Степанова), настолько поразившие местных жителей своей бесшабашной отвагой, что их атрибут — та самая рыжая борода — стал символом удали молодецкой. И был взят в качестве самоназвания китайскими разбойниками. По крайней мере, данное слово ходит только в краях контакта русских с китайцами и совершенно неизвестно на юге Китая. Кроме того, данное слово исключительно разговорное и в китайских документах не употреблявшееся.

Хунхузы. Эти — корейские, но китайские от них отличались слабо...

Хунхузы появились в Маньчжурии по мере заселения её китайцами. Сначала их фиксируют в провинции Ляонин, затем, в XVIII веке, в провинции Цзилинь, и ещё позже — Хэйлуцзян. Это не Китай, а Маньчжурия, поэтому китайцы здесь долго оставались неучтённым населением, предоставленным самим себе (см. выше на тему самоорганизации китайцев!). В результате английские путешественники в конце XIX века сравнивали эти края с австралийским Ботани-Бей, заселённым каторжниками. При этом маньчжуров в числе хунхузов не было — это чисто китайское явление. Более того, местные чиновники считали основным контингентом в «рыжебородые» выходцев из провинций Шаньдун и Чжили, а приехавших из Шаньси — напротив, не склонными к разбою.

Но, как ни странно, в шайках хунхузов неплохо себя чувствовали русские, и особенно — выходцы с Кавказа! Много в рядах банд было дезертиров из правительственной армии — хунхузы даже зазывали солдат в свои ряды, используя их в качестве инструкторов военного дела. Ещё одним источником пополнения «братства» были старатели: в Китае частная добыча золота была запрещена, а значит, старатели нуждались в охране. Сначала они нанимали хунхузов в этом качестве, но постепенно стали совмещать данные промыслы. Не оставались в стороне от разбоя и китайцы-охотники: по замечанию Арсеньева, «от китайца-охотника и соболёвщика до хунхуза — один шаг!».

Так вот зачем китайцам были нужны косы!

Хунхузы выходили на промысел в марте, а завершали «кампанию» в ноябре. Они чаще всего пользовались поддержкой китайского населения: иногда добровольной — маньчжуров китайцы не любили, а враг моего врага... Но часто — под угрозой убийства. Размер шайки колебался от 3-5 человек до нескольких сотен, одиночек практически не встречалось — слишком опасен был данный бизнес. Встречаются утверждения, что обычный размер был человек 20-25 — больше в тайге охотой не прокормить, но в случае необходимости эти группы, действующие в одной местности, объединялись в более крупный отряд. Большая часть хунхузов действовала в Маньчжурии — в России и население было неплохо вооружено, и военные куда активнее боролись с бандитами.

Примерно так мог выглядеть атаман хунхузов. Но это - не точно!

Атамана хунхузов называли «чжангуй» (хозяин кассы) или «даланьба» (большой держащий). Если главаря выбирали, то он звался «данцзя ды» (глава дома), если же под его рукой ходили несколько банд, то он был «дацзя ды» (глава большого дома).

В начале ХХ века на границе с Кореей действовал вожак хунхузов Вань Лаодао: у него непосредственно под командованием состояло более 600 человек, а всего этот лидер контролировал армию в 10 тысяч разбойников! Вот как описывал одного из атаманов русский путешественник В. Н. Рудокопов:

Помимо вожака в отряде были «офицеры». «Даньцзя ды» — «половина главы дома», заместитель атамана. «Паотоу» — «пушечный голова», командир передового отряда. «Цуйцуй ды» — «подгоняющий», глава арьергарда. «Лилянтай» — «внутренний интендант», распределяющий продовольствие между членами отряда, завхоз. «Вайлянтай» — «внешний интендант», заготавливал продовольствие на стороне. Если главарь и его помощники были неграмотны, то в отряде мог быть «цзыцзяньу» — писец-делопроизводитель.

Китайский рабочий — законная цель для вербовщиков хунхузов

Все члены банды считались братьями, но, как и всегда, в китайских общинах чётко работала «дедовщина» — новичку долго не светило ничего, кроме хозработ. При вступлении в отряд каждый произносил клятву: во всём помогать друг другу и слушаться атамана, как отца. Обычно рядовые хунхузы обращались к атаману «дае» — «почтенный господин» или «лао дае» — «почтенный старый господин».

Часто в «братстве» действовали «законы», разработанные знаменитым хунхузом Чжан Байма — 13 пунктов, в которых объяснялось, что можно, что нельзя. Нельзя было грабить одиноких путников, женщин, стариков и детей. Любая обида, нанесенная женщине, каралась смертью. Зато честной добычей считались чиновники, правда, была разница: честного чиновника лишали только половины имущества, а взяточника — всего. Любой кандидат в хунхузы должен был представить рекомендации 20 братьев, при этом астрологи и гадатели в это сообщество не принимались принципиально — хунхузы отличались тем, что не были суеверны.

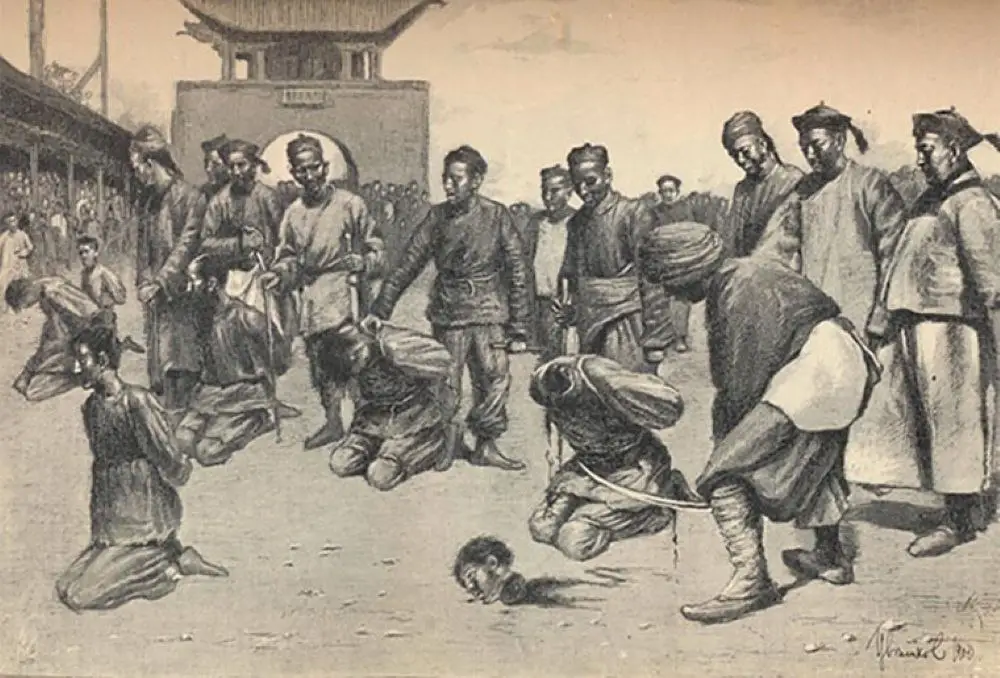

Отсечение головы в старом Китае — такая же обычная вещь, как выговор с занесением в учётную карточку в ВЛКСМ

Вся взятая добыча делилась на 9 частей. Две шли в казну банды, одна предназначалась лицам, помогавшим в организации похода, четыре делились поровну между всеми хунхузами, одна становилась наградой особо отличившимся, а последняя шла на помощь раненым и родственникам погибших. Иногда добыча делилась на доли, и атаман с офицерами получали несколько долей. Привод женщин в лагерь считался грубым проступком, поскольку мог послужить поводом для ссоры. За тяжкие проступки полагалась смертная казнь, причём приведение приговора в исполнение поручали другу приговорённого. Интересно, что достаточно долго в законах содержалось правило, запрещающее нападение на иностранцев — это могло привести к длительной погоне, сопряжённой с большими потерями. Но в конце XIX — начале ХХ века иностранцы стали законной добычей.

Попасть в китайский плен - врагу не пожелаешь...

Попасть в руки хунхузов значило подвергнуться мучительным пыткам, а часто и смерти. Но были нюансы: пленника могли отпустить за выкуп или испугавшись угроз. Случались и истории покруче: когда в руки к разбойникам попал молодой японец, он потребовал убить его поскорее, поскольку денег на выкуп всё равно нет. Подобное самообладание так понравилось «братьям», что пленника тут же приняли в банду.

Вооружались хунхузы тем, что могли достать. Было у них и традиционное китайское холодное оружие: мечи, топоры, секиры на длинных ручках, но большое внимание уделялось приобретению огнестрельного. Долго оставались на вооружении фитильные ружья — они не требовали дефицитных патронов и запчастей, а порох хунхузы умудрялись делать сами. Но активно приобретались и более современные типы огнестрельного оружия. В Уссурийском крае у них на вооружении стояли пехотные винтовки старых образцов, которые властями раздавались крестьянам для борьбы с хунхузами: хозяйственные селяне охотно их продавали, рассчитывая, что с разбойниками всегда можно будет договориться. Но и владивостокские купцы не отставали, привозя на продажу бандитам оружие из США. Чаще же всего хунхузы просто крали винтовки в казармах войсковых частей — на обеспечение нормальной охраны территории солдат обычно не хватало.

Охота при помощи подобных ловушек — тоже бизнес китайцев в Приморье конца позапрошлого века...

Основными заработками хунхузов были, помимо разбоя, рэкет, контрабанда, выращивание и торговля опиумом, несколько реже случалось фальшивомонетничество — китайцы могли чеканить русские пятирублёвики из добытого нелегально золота. Отличить такую монету от настоящей было крайне сложно — золото на неё шло качественное, и штамп был выполнен мастерски. Также регулярно хунхузов нанимали в качестве охранного агентства, причём охраняли клиента они, по большей части, от себя самих. На войне они предпочитали использовать засады, ложные отступления и прочие китайские стратегемы, но чаще всего боёв с армейскими подразделениями избегали. Именно с хунхузами пришлось столкнуться российским властям во время «манзовской войны» — забытого конфликта, случившегося в 1868 году.

Сколько было китайцев в Приморье накануне войны? Сложный вопрос. Губернатор Приморской области контр-адмирал И. В. Фуругельм насчитал 7–10 тысяч, путешественник Н. М. Пржевальский оценивал их численность в 4–5 тысяч. Люди это были, никакого отношения к империи Цин не имеющие, часто объявленные на родине преступниками. Тем не менее хозяйственную деятельность на территории края они развернули бурную! Только бизнес по добыче морской капусты в окрестностях Владивостока дал в 1866 году оборот в 600 тысяч рублей. Появление в этих краях власти (неважно, русской или китайской) «предпринимателей» явно не радовало.

С 1866 года начались «психические атаки» — командованию русских постов докладывали о идущих на Владивосток китайских отрядах, гарнизон поднимался в ружьё, но тревоги раз за разом оказывались ложными. Случались и вооружённые провокации — уездным начальникам было нужно отличиться, и подёргать за уши русского медведя казалось вполне оправданным с карьерной точки зрения.

Цивилизация на марше!

Между тем Россия укреплялась на Дальнем Востоке: в 1867 году был проложен телеграф между постом Новгородским и Хабаровкой. Одновременно началось строительство Уссурийско-Новгородского тракта — первой в Приморье дороги. Наведение порядка сопровождалось и взятием под контроль китайской хозяйственной активности. Скажем, запретом на золотодобычу.

Золотые прииски на Аскольде. Русские золотые прииски, китайцы ничего сложнее козьей щкуры не использовали...

А золота на Дальнем Востоке хватает! В 1867 году оно было найдено на острове Аскольд, и туда потянулись ватаги китайских старателей. Русских в Приморье было кот наплакал, поэтому о незаконной золотодобыче власти узнали случайно. Винтовая шхуна «Алеут» шла из залива Св. Ольги во Владивосток, и по дороге её командир, лейтенант А. А. Этолин, решил зайти на остров.

3 сентября шхуна подошла к острову, и пред глазами моряков открылся вид на сотни манз, моющих золото. Командир с 15 матросами высадился на острове и конфисковал у китайцев пять фунтов жёлтого металла, после чего приказал прекратить работы и уматывать куда подальше. Работу манзы прекратили, но покидать остров не спешили, так что лейтенант понял: стоит его кораблю скрыться из виду, как добыча возобновится. В общем, он отправился во Владивосток, где затребовал на остров вооружённый караул.

Аскольд в наши дни...

Получив 18 солдат и 6 артиллеристов, Этолин вновь отправился на Аскольд. 5 сентября остров был очищен от старателей, но губернатор Фуругельм решил этим не ограничиваться, а поставить напротив острова ещё один пост (Стрелецкий) в заливе Стрелок — 25 человек во главе с поручиком артиллерии Н. Н. Каблуковым. Потом во Владивостоке на одного из матросов со шхуны напали китайцы, и лейтенант воспринял это как месть за Аскольд.

В общем, 19 апреля «Алеут» вновь был на острове, где Этолин убедился, что количество моющих золото китайцев не уменьшилось. Высадившись с 20 матросами, командир «Алеута» подвергся нападению сотен вооружённых китайцев. Первым же выстрелом был убит один из матросов, лейтенант с револьвером в руках повёл своих людей на прорыв к шлюпкам. По дороге погибли ещё двое матросов. Добравшись до шхуны, Этолин сделал несколько картечных выстрелов в сторону берега, где китайцы демонстративно рубили на куски трупы моряков. Первое столкновение осталось за манзами: в экипаже было трое погибших и восемь раненых, китайцам достались трофеи — пять винтовок и восемь пистолетов.

Китайские джонки во Владивостоке

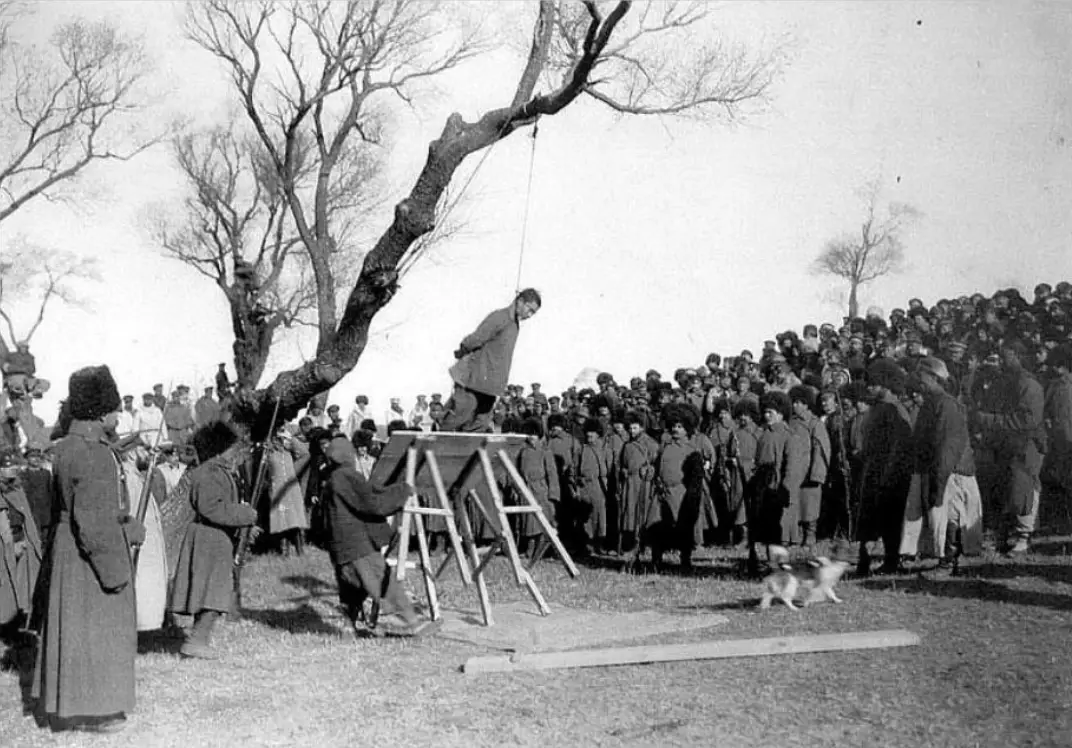

Стало ясно, что манзы позвали на помощь хунхузов и решили оказать сопротивление. Этолин ушёл во Владивосток, где высадил раненых и пополнил запасы угля, но 20 апреля снова был у Аскольда. Здесь вместе с поручиком Коблуковым он решил конфисковать манзовские лодки и отвести их на соседний остров Путятин. Шхуна крейсировала между островом и Владивостоком, возила подкрепления, но 26 апреля произошло нападение на Стрелецкий пост. В атаке участвовало более тысячи китайцев, защищало пост 26 моряков с 10 ружьями, которые, дав один залп, бежали, в скоротечной схватке погиб часовой, а один из матросов попал в плен. Этолин подошёл к сожжённому посту, где взял на борт всех выживших, включая сбежавшего из плена моряка. Для острастки лейтенант повесил трёх захваченных на Путятине хунхузов и спалил джонки, чтобы манзы не смогли сбежать на материк, после чего отправился во Владивосток за подкреплениями.

Конец опасного бизнеса...

Вот только подкреплений командир шхуны не получил: комендант города майор Горяинов поддался панике и не дал ни одного солдата. Пока моряк препирался с сухопутными властями, китайцы связали плоты и переправились с острова на материк. Когда «Алеут» вернулся вместе с барком Российско-Американской компании «Нахимов», на Аскольде уже двое суток как никого не было.

Русские поселенцы в Приморье. Те кто выжил...

А на материке разворачивалась драма: тысяча вооружённых китайцев жгла деревни, были вырезаны две крестьянские семьи, не успевшие сбежать в тайгу. Сожжению подверглась в том числе и деревня Никольская — будущий город Уссурийск. Командование мобилизовало все наличные силы: казаки Амурского казачьего войска и стрелковый полубатальон.

Столкновение произошло 29 мая 1868 года у станка Дубинского. Прямого боя с русскими частями хунхузы не выдержали и бежали. Впрочем, начальник русского отряда подполковник Н. Ф. Марков также излишней активности не предпринимал, и 300 хунхузам удалось уйти в Китай с 10 возами добычи. Остатки манзовского воинства вылавливали по территории края до середины июля. Лейтенант Этолин по итогам «Манзовской войны» получил золотое оружие, орден св. Владимира и производство в очередное звание. Заслуженно!

Памятник Михаилу Янковскому

А на Аскольде ничего не изменилось. В 1873 году на остров зашёл корвет «Витязь» и обнаружил ту же картину: тысячи манз, усердно добывающих золото. При виде русского военного корабля вся эта толпа оперативно погрузилась на джонки и бежала на материк. Вопрос «Что делать?» встал в полный рост, но решение было найдено: золотые прииски передали в разработку сибирскому купцу И. И. Кустеру, а сибирские купцы были народ серьёзный — не чета гуманистам-военным.

Кустер нашёл для своего нового бизнеса эффективного менеджера — ссыльного поляка Михаила Янковского. Этот участник польского восстания 1863 года оказался просто находкой! Приморские историки с умилением рассказывают о том, как он завёз на остров стадо пятнистых оленей, наладил работу прииска и вообще занялся научными исследованиями. Но на фотографиях того периода он обычно почему-то часто позирует с винчестером. И китайцы на Аскольде почему-то больше не появлялись. Разонравилось им золото...

P. S. А артист Олег Янковский Михаилу Янковскому приходится правнуком...

Информация