Зачем линкор, если есть авианосец?

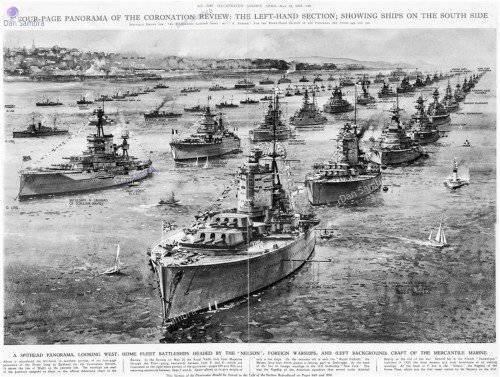

Фантастический прогресс в авиации, наблюдавшийся в 20-х годах прошлого века заставил по-новому взглянуть на роль военно-воздушных сил в вооруженных конфликтах. Самолеты уверенно реяли в небе и вели к победе. Кое-кто из эксцентричных военных теоретиков уже предрекал скорое исчезновение классических вооруженных сил – огненный ливень с небес способен решить исход любой войны.

Неудивительно, что перспективным видом вооруженных сил заинтересовались моряки – самолет вместо артиллерийского орудия … почему бы и нет? Авианосцы стремительно набирали популярность – авиация оказалась грозным средством на морских просторах. Засуетились создатели крейсеров и линкоров – палубы кораблей украсились десятками стволов зенитных орудий.

Ситуация, казалось бы, очевидна – артиллерийский корабль слаб перед мощью самолетов с хорошо подготовленными экипажами. Боевой радиус самолета в десять раз больше, чем дальность стрельбы артиллерийского орудия. Вероятно, стоило направить как можно больше сил на строительство авианосных кораблей?

Однако, ничего подобного не произошло: даже во время Второй мировой войны ведущие морские державы продолжали массовое строительство супер-линкоров и крейсеров: британские «Кинг Джордж V», американские «Норт-Кэролайн», «Саут-Дакота», «Айова», невероятный японский «Ямато»… количество построенных крейсеров вообще исчислялось десятками единиц – 14 «Балтиморов», 27 крейсеров типа «Кливленд»… Не стоит забывать про 1200 подлодок Кригсмарине и 850 эсминцев ВМС США.

В настоящее время сформировалось устойчивое заблуждение, что главной действующей силой на Тихоокеанском ТВД была палубная авиация. Одно за другим возникают абсурдные «доказательства» данной теории – например, неожиданно выяснилось, что крейсера, линкоры и подлодки были на «вспомогательных ролях», а «серьезные» стратегические задачи решали исключительно авианосцы.

Перл-Харбор, Мидуэй, рейд Дулиттла. Красиво взмывающий самолет, под овации палубной команды – этот образ имеет мало общего с реальной войной на Тихом океане.

78 крупномасштабных морских десантов. Жестокие артиллерийские дуэли у острова Саво и в проливе Суригао, эскадренные бои, ежедневные обстрелы побережья, схватки эсминцев, смертоносные подлодки, топившие каждого, кто вставал на их пути.

Знаменитые Мидуэй и Бой в Коралловом море – лишь редкие исключения, когда ситуация зависела от авианосных кораблей. Во всех остальных случаях (многомесячная каша на Гуадалканале, штурм Кваджалейна, мясорубка на Окинаве и т.п.) операции проводились разнородными силами авиации и флота, при поддержке морской пехоты и армейских частей, с использованием эрзац-аэродромов и самолетов наземного базирования, транспортов командования морских перевозок и вспомогательных сил. Авианосцы просто теряются на фоне этой мощи.

Стратегические задачи способен решить лишь авианосец… Как жаль, что об этом не знал Карл Дениц, ежемесячно посылавший в Атлантику сотни U-ботов. Задача была у них самая серьезная – морская блокада Британских островов. Дефицит простейших товаров. Картофель на лужайках Букингемского дворца.

К слову, задача оказалась невыполненной и, в принципе, невыполнимой – слишком несоизмеримы были силы Кригсмарине и противостоящих им ВМС Великобритании и США.

В доказательство всего вышеизложенного, мне бы хотелось провести краткий обзор двух наиболее феерических легенд. Первая – «потопление палубной авиацией линкора «Ямато» за два часа». Вторая история – «как шесть эскортных авианосцев избили японскую эскадру». С неё, пожалуй, и начнем.

Бой у острова Самар, 25 октября 1944 года.

Одно из самых странных морских сражений (впрочем, каждый морской бой – явление уникальное) с очевидным соотношением сил и неочевидным, на первый взгляд, финалом. Американцы до сих пор недоумевают, как крупная японская эскадра из 23 вымпелов оказалась в самом уязвимом месте американского флота, в зоне высадки десанта на Филиппинах. Похоже, что палубная авиация ВМС США, ответственная за контроль морских коммуникаций, бездарно «прозевала» появление противника.

Раниим утром 25 октября, в предрассветный час, противолодочный патруль, взлетевший с эскортного авианосца «Сент Ло», внезапно узрел сквозь пелену дождя пагоды корабельных надстроек и развивающийся японский флаг («мясной шарик», по мнению американских моряков). «Японцы!» - только и успел выдохнуть летчик.

В следующую секунду между американскими эскортными авианосцами взметнулись гигантские столбы воды – линкоры «Ямато», «Нагато», «Харуна», «Конго», крейсера «Хагуро», «Тёкай», «Кумано», «Сузуя», «Тикума», «Тонэ», «Яхаги» и «Ноширо», при поддержке 11 эсминцев, открыли ураганный артиллерийский огонь по соединению ВМС США. С добрым утром, Америка!

А дальше обычно следует трогательная история, как шесть маленьких эскортников убегают 16-узловом ходом от нехороших японских линкоров и крейсеров, злобно огрызаясь своими самолетами. В неравном бою гибнет эскортный авианосец «Гамбиер Бэй», остальные пять маленьких героев благополучно спасаются сами и спасают всю десантную операцию на Филиппинах. Японская эскадра теряет три тяжелых крейсера и с позором ложится на обратный курс. Хэппи энд!

Как уже догадался читатель, в реальности все было несколько по-другому. Точнее, все вообще было не так.

Осознав, что их крепко «прищучили», американцы применили несвойственный для них боевой приём – самопожертвование.

- адмирал ВМС США Клифтон Спрэгью

Эсминцы «Джонстон», «Хоел», «Хеерман» и эскортный авианосец «Сэмюэл Б. Робертс» отправились выполнять самоубийственный приказ. Несмотря на яростный огонь японцев, маленькие корабли упрямо ползли вперед, закрывая спасительной пеленой авианосцы.

Впрочем, американские эсминцы были отнюдь не пассивные мишени для пристрелки вражеских орудий. Ловкий боевой разворот – и каждый из эсминцев отправляет в подарок японцам 10-торпедный залп.

Через пару минут стали известны результаты: две торпеды с эсминца «Джонстон» оторвали нос японскому крейсеру «Кумано». Искалеченный корабль прекращает погоню и исчезает в пелене тумана. Одним врагом меньше.

Пытаясь увернуться от выпущенных торпед, японские крейсера и линкоры ломают строй и бестолково рассыпаются по поверхности моря. Американские авианосцы получают длительную передышку.

Дерзкая выходка эсминцев не осталась безнаказанной – крупнокалиберные японские снаряды разворотили палубы, сожгли боевые посты и вывели из строя большую часть экипажей.

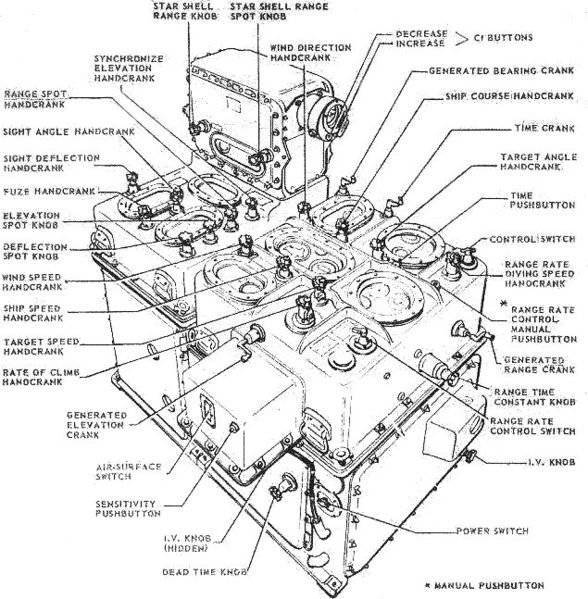

…Что-то нечленораздельное шипела телефонная связь, в залитой кровью ходовой рубке корчились умирающие офицеры. От форштевня до архиштевня все палубы были завалены обломками, из развороченного корпуса сочились языки пламени… и тем не менее, пушки эскадренных миноносцев исправно посылали снаряд за снарядом в сторону японской эскадры. Оставшиеся в живых комендоры подавали боеприпасы на лотки орудий, а где-то глубоко внутри корпуса гудел компьютер системы управления огнем Mk.37, непрерывно счисляющий положение японских кораблей, автоматически разворачивая пушки по данным единственного случайно уцелевшего радара.

Уникальная система управления огнем принесла свои результаты – кроме двух торпед, эсминец «Джонстон» всадил 45 пятидюймовых снарядов в тяжелый крейсер «Кумано», разгромив тому всю надстройку, вместе с радарами, зенитными орудиями и дальномерными постами, а затем накормил снарядами линкор «Конго».

Эсминцы «Самюэл Б. Робертс» и «Хеерман» обрушили хирургически точный огонь на крейсер «Тикума». За полчаса боя «Сэмюэл Б. Робертс» расстрелял во врага весь свой боекомплект – 600 пятидюймовых боеприпасов. В результате на «Тикуме» вышли из строя три из четырёх башен главного калибра, развалился ходовой мостик и вышли из строя системы связи и управления огнем.

Но особых успехов добились артиллеристы эскортного авианосца «Калинин Бэй» - меткий выстрел из единственного 127 мм орудия угодил прямо в торпедный аппарат крейсера «Тёкай» - чудовищный взрыв вывернул корпус наизнанку. Через несколько минут горящий крейсер добили палубные самолеты.

Всего в том бою японцы потеряли три тяжелых крейсера, еще три корабля получили тяжкие повреждения.

Официальные потери ВМС США: эскортный авианосец «Гамбиер Бэй» и три эсминца (один из которых – эскортный), 23 самолёта и 1583 человека погибшими и пропавшими без вести.

Называются следующие причины неожиданной победы ВМС США:

1. Умелые и отважные действия эсминцев, задержавших ценой своей гибели японскую эскадру.

2. Японская корабли попала под сосредоточенные атаки более 500 палубных самолетов – на помощь шести эскортным авианосцам слетелись машины со всей округи. Воздушная группировка американцев равнялась по мощности ПЯТИ ударным авианосцам.

Удивительно, но в сложившейся выгодной ситуации американцам удалось потопить всего три крейсера – остальная часть японской эскадры благополучно вышла из боя и вернулась в Японию, в том числе, и «Кумано» с оторванным носом.

3. Но и это еще не всё! Третье важное обстоятельство – авиабаза на острове Лейте. «Палубные» самолеты заправлялись, пополняли боекомплект и вновь возвращались в море для атаки японской эскадры. В результате, эскортным авианосцам не требовалось подстраивать свой курс под ветер и обеспечивать взлетно-посадочные операции – в противном случае, убежать от крейсеров и линкоров было бы нереально.

4. Классика. Японские снаряды. Предназначенные для уничтожения бронированных целей, они пробивали жестяные борта эскортников насквозь, как лист фанеры. Авианосец «Калинин Бэй» получил 12 прямых попаданий 203 мм снарядами и к концу боя представлял собой дырявое решето. Следует заметить, что будь на месте эскортников настоящие авианосцы типа «Эссекс» - боевой счет японцев мог пополниться сразу шестью трофеями. Бронепалуб толщиной 37…64 мм было явно недостаточно, чтобы остановить 8-дюймовый снаряд, зато было достаточно, чтобы активировать его взрыватель и превратить корабль в огненный ад.

Вот такие замечания по поводу сражения у острова Самар. Разве это похоже на легенду о том, как «эскортные авианосцы гоняли в хвост и гриву японские линкоры»?

Последний поход «Ямато»

Смерть с высоты была его судьбой,

Следы торпед.

Черно от самолетов

Небо.

Стальной гигант

Пал перед глубиной,

Долг выполнив.

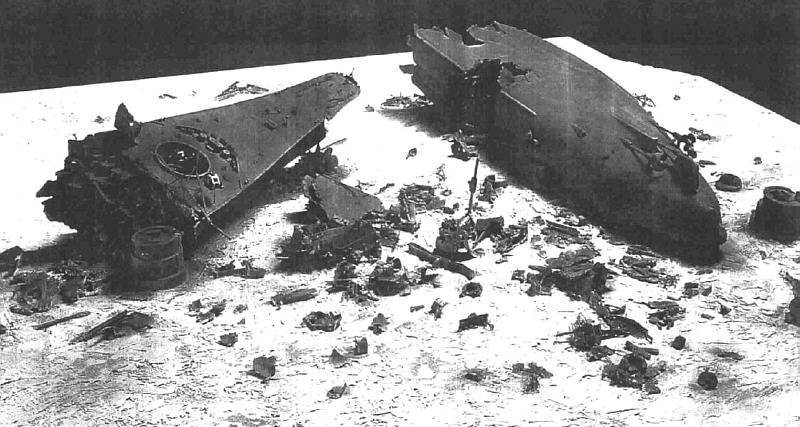

Суть событий: 6 апреля 1945 года крупнейший линкор в морской истории – супер-корабль «Ямато», в сопровождении легкого крейсера «Яхаги» и восьми эсминцев вышел из ВМБ Куре с задачей прорваться к острову Окинава. Топлива хватало лишь в один конец – при подходе к острову, моряки намеревались затопить линкор на отмели и превратить его в непобедимую артиллерийскую батарею.

Справедливо признать, шансов у «Ямато» практически не было – у побережья Окинавы в тот момент маневрировала группировка из 1000 боевых кораблей ВМС США, в том числе 5 десятков авианосцев. О какой либо секретности речь идти не могло – ситуацию на ВМБ Куре тщательно отслеживали высотные разведчики на базе B-29.

Спустя сутки, 7 апреля, эскадра была утоплена палубной авиацией ВМС США. Самый крупный корабль Второй мировой был растерзан всего за 2 часа. Японцы потеряли 3000 человек. Американцы -10 самолетов и 12 летчиков.

Разве это не доказательство невообразимой мощи палубной авиации, способной расправиться с любым морским противником?

Оказывается, нет.

Некоторые заметки к гибели линейного корабля:

1. «Ямато» топило 58-е оперативное соединение ВМС США. За вполне будничным названием скрывается мощнейшая эскадра, из когда-либо бороздивших просторы океана. Ударные авианосцы «Эссекс», «Хорнет», «Хэнкок», «Банкер Хилл», «Беннингтон», легкие авианосцы «Беллоу Вуд», «Сан Хасинто» и «Батаан»… всего 11 авианесущих кораблей под прикрытием быстроходных линкоров «Миссури», «Нью-Джерси», «Массачусеттс», «Индиана», «Саут Дакота», «Висконсин», двух линейных крейсеров «Аляска», «Гуам», пяти легких крейсеров и 21 эсминца.

В атаках на «Ямато» участвовали авиакрылья восьми авианосцев.

Восемь против одного! Говоря научным языком, эксперимент был проведен некорректно. Был нарушен баланс взаимодействующих компонентов, количество американских авианосцев превысило все разумные пределы. Потому, результаты эксперимента не могут быть признаны достоверными.

2. Впрочем, есть предположение, что минимально потребное количество авианосцев не слишком отличалось от реальности. Эффективный воздушный удар должен быть массированным. Для обеспечения необходимой плотности атакующих самолетов требуется множество взлетных полос – ведь те, кто уже поднялся в воздух, не в состоянии ждать целый час тех, кто стоит на палубе. Запас горючего строго ограничен. Потому 8 авианосцев смогли сформировать ударную группу «всего лишь» из 227 машин.

Кроме того, стоит учесть, что не все самолеты тех лет могли добраться до цели – чтобы получить над целью ударную группу из 227 самолетов, американцам пришлось поднять в воздух 280 машин – 53 из вылетевших самолетов заблудились и не нашли цель.

3. Быстрая гибель «Ямато» не является достаточным критерием для утверждения о слабости артиллерийских кораблей перед атаками с воздуха.

К концу войны Япония серьезно отстала в разработке систем управления огнем – у японских моряков не было ничего подобного СУО Mk.37 или Ford Mk.I Fire Control Computer.

Главным ноу-хау были радиолампы, способные выдерживать перегрузку 20 000 g при выстреле из орудия

Будь у японцев компьютеры для управления зенитным огнем, скорострельные пятидюймовые зенитки Mk.12, автоматические 40 мм пушки «Бофорс», мелкокалиберные «Эрликоны» с ленточным питанием и снаряды с радиолокационным взрывателем Mk.53 (все то, что было на то время стандартным оборудованием кораблей ВМС США) – боюсь, «Ямато» перебил бы американские самолеты, как стаю птичьего гриппа, и погиб в «честном» артиллерийском бою с шестью американскими линкорами.

4. Слабость ПВО «Ямато» связана не только с техническими причинами. Обычно не упоминается, что японские зенитчики, банально, не умели стрелять.

Для зенитчиков нужна тренировка – американские моряки тренировались в стрельбе по буксируемому конусу. У японцев не хватало топлива даже на боевые вылеты – в результате, зенитные расчеты «Ямато» упражнялись на воздушных нарах. Прямо скажем, плохой тренажер вусловиях, когда скорость самолетов превысила 600-700 км/ч.

Есть еще несколько «мелочей», которые в той или иной мере повлияли на скорую гибель корабля: например, отсутствие необходимого количества топлива – в результате, «Ямато» был вынужден отключить часть котлов и уменьшить скорость. Или американские подлодки «Тредфин» и «Хэклбэк», обнаружившие эскадру «Ямато» ночью при выходе из базы Куре и оперативно предупредившие об этом авианосцы.

Учитывая все вышесказанное, «эталонное» потопление «Ямато» превращается в историю с обычным избиением при полном количественном и качественном превосходстве. Впрочем, американцы знают об этом лучше нас с вами – подозрительно быстрой гибели японского супер-линкора никогда не придавалось много значения.

Он принял смерть,

Надежды не тая.

За Императора,

Во имя чести Флота.

Тень Адмирала

Дождалась его.

В последнем развороте

Башен - прощание.

Прощай,

Никем не побежденный рыцарь.

Пусть корпус твой,

Истерзанный взрывчаткой

Лежит на дне,

Но и поныне, там,

Где взвился над волнами

Столб дыма погребальный -

Златой цветок горит,

На призрачном металле.

/Феликс Бреннер "На гибель "Ямато"/

Источники:

Далл С. Боевой путь Императорского японского флота.

Теодор Роско. Сильнее "божественного ветра". Эсминцы США. Война на Тихом океане

www.navweaps.com

www.warfleet.ru

Информация