Боксёрское восстание — мечи против пушек

Заколдованный меч, фотографировал через стекло, так что прошу прощения за качество

За стеклом витрины набор китайских мечей — прямые «цзянь» и кривые «дао», непонятные тесаки работы деревенских кузнецов и искусная работа мастеров-оружейников. Мечи не украшены золотом и самоцветами, но на лезвии одного из дао дракон играет жемчужиной, и на многих клинках россыпь иероглифов. Мечи — заколдованные! Всяк взявший их в руки становился неуязвим для европейских пуль и картечи. По крайней мере, в это верили их прежние владельцы — члены тайных обществ Ихэцюань — «Кулак во имя гармонии и справедливости» или Ихэтуань — «Отряды во имя гармонии и справедливости». Те, кого европейцы, за любовь к местным боевым искусствам, называли «боксёрами».

Для начала рассказа о восстании ихэтуаней пришлось глубоко копнуть историю «века унижений», начавшегося для Поднебесной с Первой опиумной войны. Но особенно обидным стало поражение от японцев — вчерашних учеников, взявших у Китая религию, письменность, искусство, архитектуру... Всё! Но сумевших перенять европейские технологии и разгромить вчерашних учителей. Если до Японо-китайской войны китайцы пытались повторить опыт страны Восходящего Солнца и перенять технологии у лаоваев, то поражение стало болезненной пощёчиной именно реформаторам — немецкие броненосцы и маузеровские винтовки не смогли принести победу над «восточными карликами». И тогда появилась новая идея...

Оружие ихэтуаней, более профессиональная работа...

А что, если не пытаться копировать ужимки лаоваев, как это сделали японцы, надевшие тесные брюки вместо широких прадедовских хакама, фуражки вместо конических шляп-каса и начавших гнать виски и варить пиво вместо сакэ (ну, не вместо, а вместе, но то – такое...)? А что, если прибегнуть к традиционной восточной магии? Эти настроения подогревали буддийские монахи — после разгрома в Поднебесной псевдохристиан-тайпинов наступила буддийская «контрреформация». Для придания большей правдоподобности этим заявлениям буддисты шли на фокусы — стреляли в «заколдованного» бойца из винтовки холостым патроном, демонстрируя его «неуязвимость»... Хитроумные заклинания не дадут европейским пушкам выстрелить, все пули разом пролетят мимо, и храбрые мастера боевых искусств смогут подойти к белым длинноносым варварам на расстояние удара меча, после чего покажут, чьё кунг-фу круче!

Ихэтуани смотрят на читателя как на длинноносого северного дьявола

Ну, по крайней мере, именно так должно было случиться в теории. В реальности... В реальности глубокое национальное унижение (Китай — одна из базовых цивилизаций на нашей планете, так что унижение было реально глубоким!) дополнила засуха, приведшая к неурожаю, а строительство железных дорог оставило без работы миллионы носильщиков-кули, бывших главным грузовым транспортом Поднебесной тысячелетиями. Ну как тут не поверить в зловредность всех этих западных нововведений, если из-за них дети голодают? А если принять во внимание массу европейских миссионеров, наводнивших страну и в грош не ставивших местные языческие верования... В общем — полыхнуло в 1898 году.

Члены тайного общества «Белый лотос»

Надо сказать, что тайные общества в Китае — старая традиция. Особенно много их появилось в эпоху династии Цин — маньчжуры были непопулярны, так что заговоры против них плелись в промышленных масштабах. «Белый лотос», «Большие мечи», «Красные копья» — обычное дело в тогдашнем Китае. Вот только на рубеже веков среди членов этих обществ (антиманьчжурских!) стал распространяться новый девиз: «Фу Цин, ми ян» — «Поддержи Цин, бей иностранцев».

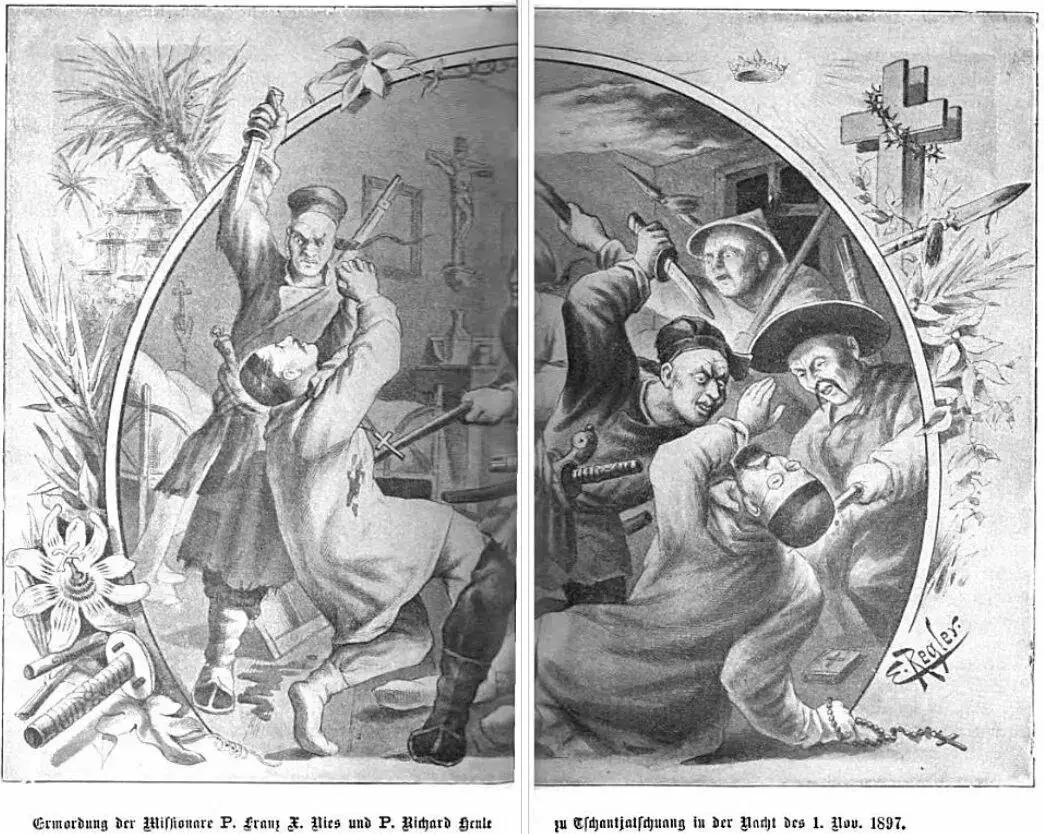

Убийство ихэтуанями миссионеров Ричарда Генле и Франца Ксавера

Первым актом восстания стало нападение в октябре 1898 года группы «боксёров» на католическую общину в деревне Лиюаньтунь. Ну, по крайней мере — так считается: бывали случаи нападения на европейцев и до этого. Ещё в ноябре 1897 года были убиты два немецких миссионера — Ричард Генле и Франц Ксавер. Но тут — нещитово: убить хотели не их, а их коллегу Георга Штенца, которого обвиняли в изнасиловании. В Лиюаньтуне было сложнее — здесь в католическую церковь был превращён храм Нефритового императора. Собственно говоря, передали его обращённые в христианство жители деревни, но ихэтуаням было всё равно...

Император Гуансюй

Дело в том, что в стране шёл «эксперимент» с названием «сто дней реформ» (знакомо звучит!). Началось всё ещё до Японо-китайской войны, но вдовствующая императрица Цыси тормозила реформы. А в 1889 году достиг совершеннолетия император Гуансюй (в девичестве Айсиньгёро Цзайтянь, но давайте он всё-таки будет Гуансюй, для краткости?), и тётю Цыси подвинули от власти. После войны же возникли определённые предпосылки для форсирования процесса. Кан Ювэй — учёный, калиграф и философ составил для императора меморандум (их было несколько, но разбор каждого затянет рассказ), в котором напредлагал всякого не хуже автора «Программы 500 дней»: конституционную монархию по японо-германскому образцу и всё такое-прочее. Меморандум затаскали по инстанциям — китайцы умеют в бюрократию лучше всех в мире! Тогда Кан Юэй отправил императору очередной меморандум с интересным приложением: «Записки о реформах российского царя Петра Великого». А одновременно на День Космонавтики 1898 года учредил «Союз защиты государства» из виднейших столичных учёных и чиновников. Вскоре умер князь Гун, тормозивший реформы, и император решил, что можно переходить к активным действиям.

Генерал Юань Шикай — из всей последующей истории Китая выиграл больше всех именно он — стал первым президентом Поднебесной!

Императорская канцелярия начала штамповать указы в режиме «бешеный принтер»: с 11 июня по 19 сентября напринимали 42 штуки! Понятно, что такое количество идей протолкнуть через бюрократический аппарат было невозможно, и реформаторы начали готовить государственный переворот. Своих вооружённых сил у них (и у императора!) не было, так что было решено привлечь к делу генерала Юань Шикая, за которым стоял корпус ветеранов Японо-китайской войны. Юань Шикай идею поддержал, но уточнил, что ввод в Пекин войск нельзя будет не заметить, а это приведёт к раскрытию заговора. По его предложению, действия стоило приурочить к императорскому смотру в октябре — так появление ветеранов в столице не вызовет подозрений.

Вдовствующая императрица Цыси, роль этой дамы в истории Китая весьма неоднозначна, но, скорее всего, без неё было бы проще...

Но реформаторы не знали, что одновременно свой государственный переворот готовят сторонники Цыси... Таки да: сторонники императрицы и императора готовили параллельные перевороты друг против друга: бред, но — случается! Главным действующим лицом со стороны консерваторов стал генерал Жунлу — член Военного совета и носитель ещё кучи титулов и должностей. В общем, по его наущению Цыси подали меморандум, в котором императора обвиняли в прокитайских настроениях (напомню: они там все были маньчжуры!) и просили отстранить его от власти. Консерваторы медлить не стали, и, пока Юань Шикай ждал императорского смотра, генерал Не Шичен перебросил свои войска в Тянцзинь, где стояли солдаты Юань Шикая, а в столицу ввели армию генерала Дун Фусяна. Ну а «для полноты картины» Жунлу организовал получение ложных известий о боях между русскими и англичанами в районе Хунчуня и появлении английских кораблей в Тангу, что послужило поводом для возвращения Юань Шикая на корейскую границу.

Генерал Жунлу — глава консерваторов

Отправившийся в Тяньцзинь Юань Шикай сразу понял, откуда ветер дует, и заложил Жунлу всех заговорщиков со стороны императора и их планы. Император был арестован 21 сентября, Цыси первым делом отобрала у него государственную печать и сварганила указ о передачи всей власти себе любимой. После чего император якобы скоропостижно скончался, якобы приняв пилюли, переданные ему Кан Ювэем (в реальности — был помещён в тюрьму на острове Иньтай, внутри Запретного города). Был немедленно отдан приказ о его аресте, но глава реформаторов успел бежать в Гонконг. Остальным повезло гораздо меньше: их арестовали 24 сентября, три дня продержали в одиночном заключении, после чего казнили без суда и следствия. В общем, реформы окончились, все 42 указа был отменены, все отстранённые реформаторами от власти сановники — восстановлены в должностях. Надо отдать Цыси должное: все реформы, задуманные политическими противниками, она провела сама, но в 1902-1905 годах.

Солдаты правительственной армии, во время восстания они были на стороне ихэтуаней

Почему такое подробное внимание этой попытке реформ и её провалу? Дело в том, что Цыси использовала в своей борьбе с реформаторами — ихэтуаней! Ихэтуани выступали против реформ Гуансюя, императрица и её сторонники добились того, что они отказались от антиправительственных лозунгов, сосредоточившись на борьбе с иностранным влиянием. Таким образом восстание получило поддержку оттуда, откуда не ждали, между армией и ихэтуанями было заключено перемирие, а европейцы стали подвергаться не только нападениям бойцов с холодным оружием, но и неплохо вооружённых и обученных солдат правительственной армии.

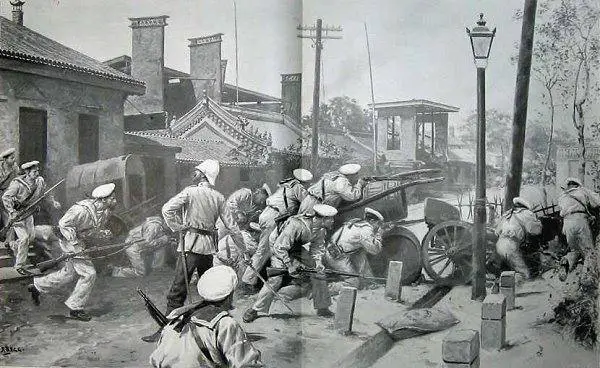

Но это мы забежали вперёд. А пока, зимой 1899-1900 года разбитая «боксёрами» в провинции Чжили правительственная армия начала отступление на Пекин. Понимая, что дело пахнет керосином, иностранные дипломаты запросили у своих стран войска для защиты. Поскольку ситуация менялась на глазах, поначалу наскрести смогли самый мизер: 18 мая 1900 года в Посольский квартал Пекина прибыли 75 французов, 63 американца, 50 немцев, 28 итальянцев и 25 японцев. Русский контингент был вторым по величине: 74 матроса с броненосцев «Сисой Великий» и «Наварин», входивших в состав международной эскадры в порту Таку; пушку привезти с собой моряки не смогли, но захватили несколько ящиков снарядов. Вскоре прибыли 79 англичан с парой пушек и 30 австрийцев.

Русские моряки в Пекине

Между тем вошедшая в город разбитая армия Дун Фусяна объединилась с восставшими, а правительство Цыси решило обучить и вооружить ихэтуаней, чтобы с их помощью вышвырнуть из Поднебесной наглых лаоваев. Посольский квартал стали готовить к обороне, русский контингент выстроил баррикаду, соединявшую посольство с воротами «Русско-китайского банка», получившееся сооружение получило неофициальное название «Форт Наварин-Сысойский». Одновременно в квартал перебрались большая часть обитавших в Пекине иностранцев и часть китайцев-христиан. Из всех имевшихся в наличии мужчин сформировали Международный военный отряд численностью 450 человек, для обороны Квартала. Первым командиром отряда стал австриец Томани, но он вскоре был убит, и его пост занял англичанин Клод Макдональд.

Оборона «Форта Наварин-Сысойского»

Как ни странно, вели себя европейцы, коих была горстка, против многотысячных китайских ратей — дерзко! 31 мая испанский посол застрелил ихэтуаня, в тот же день 20 немецких солдат заняли храм, использовавшийся повстанцами и убили там 7 человек; до того германский посол фон Кеттелер поймал 17-летнего парня и лично избил (в мероприятии поучаствовали и другие послы), собственно говоря, именно после этого и началась печально известная осада Посольского квартала. Ну, как осада... 2 июня русско-американский отряд совершил рейд в католический храм Наньтан, где разгромил ихэтуаней и освободил 300 пленников-христиан, потом начались перестрелки между европейцами и китайскими солдатами. 5 июня повстанцы перерезали железнодорожное сообщение с Тяньцзинем, изолировав столицу.

Убийство фон Кеттелера

6 июня Цыси решилась: был издан рескрипт, объявлявший восьми европейским державам войну. От дипломатов потребовали в течение суток покинуть столицу Поднебесной, иначе китайское правительство снимает с себя всю ответственность за их жизни. Покидать столицу послы не захотели (китайской армии никто не доверял, боялись, что по дороге всех вырежут), а на переговоры с цинским правительством отправили фон Кеттелера. Тот 7 июня в паланкине отправился на встречу с маньчжурскими чиновниками, но по дороге был застрелен китайским солдатом. Труп посла изрубили на куски, немецкий отряд, отправившийся на выручку, вернулся ни с чем.

Битва под Ланфаном

На выручку дипломатам 10 июня отправили отряд вице-адмирала Эдварда Сеймура. Отряд, с разрешения китайского правительства, сел на поезд и добрался до Тяньцзиня, дальше железная дорога была разрушена. Впрочем, от Тяньцзиня до Пекина всего 120 км, так что Сеймур решил идти пешим маршем. Пока он шёл, власть в Пекине поменялась, и на место поддерживавшего европейцев принца Цина был назначен принц Дуан, лаоваев не любивший. Он приказал армии атаковать Сеймура. Это было настолько неожиданно, что генерал Не Шичен, запутавшись в противоположных приказах, Сеймура пропустил. Но 18 июня отряд вступил в бой с пятитысячным отрядом «Отважных из Гуаньсу» Дун Фусяна и потерпел поражение под Ланфаном. Окопавшись в «большом арсенале Си-Ку», Сеймур не только не смог оказать помощь Посольскому кварталу, но и сам стал просить о помощи, благо положение у отряда было хуже некуда: он был на грани не просто разгрома, а полного уничтожения. Колонна из 900 русских солдат и 500 британских моряков из Порт-Артура пришла на помощь погибавшему отряду, но о походе на Пекин пришлось забыть — Сеймур отступил в Тяньцзинь.

«Международная пушка» в Посольском квартале — ствол британский, лафет итальянский, снаряды русские, артиллеристы американские...

Осада Посольского квартала продолжалась месяц, бои были жаркие, осаждённые даже ходили в штыковые атаки. В ходе вылазки 24 июня русские матросы добыли старую китайскую пушку (ствол британский, лафет итальянский), к которой подошли хозяйственно захваченные с собой снаряды. В общем, теперь своя артиллерия была не только у англичан, но и у русских. Если с военной точки зрения всё было понятно — китайцы осаждали, европейцы оборонялись, то с дипломатической...

Оборона Посольского квартала

Тут был полный бардак! В китайском правительстве были свои фракции, устраивавшие «бои бульдогов под ковром», в результате было не ясно, с кем воюет правительство Цыси — с европейцами или ихэтуанями? Меморандумы сыпались как из рога изобилия, то европейцам объявлялась война, то заявлялось, что их неверно поняли, было казнено под сотню ихэтуаней и не меньшее число чиновников, не поддерживавших восстание, Посольский квартал то обстреливали, то присылали подарки от императрицы...

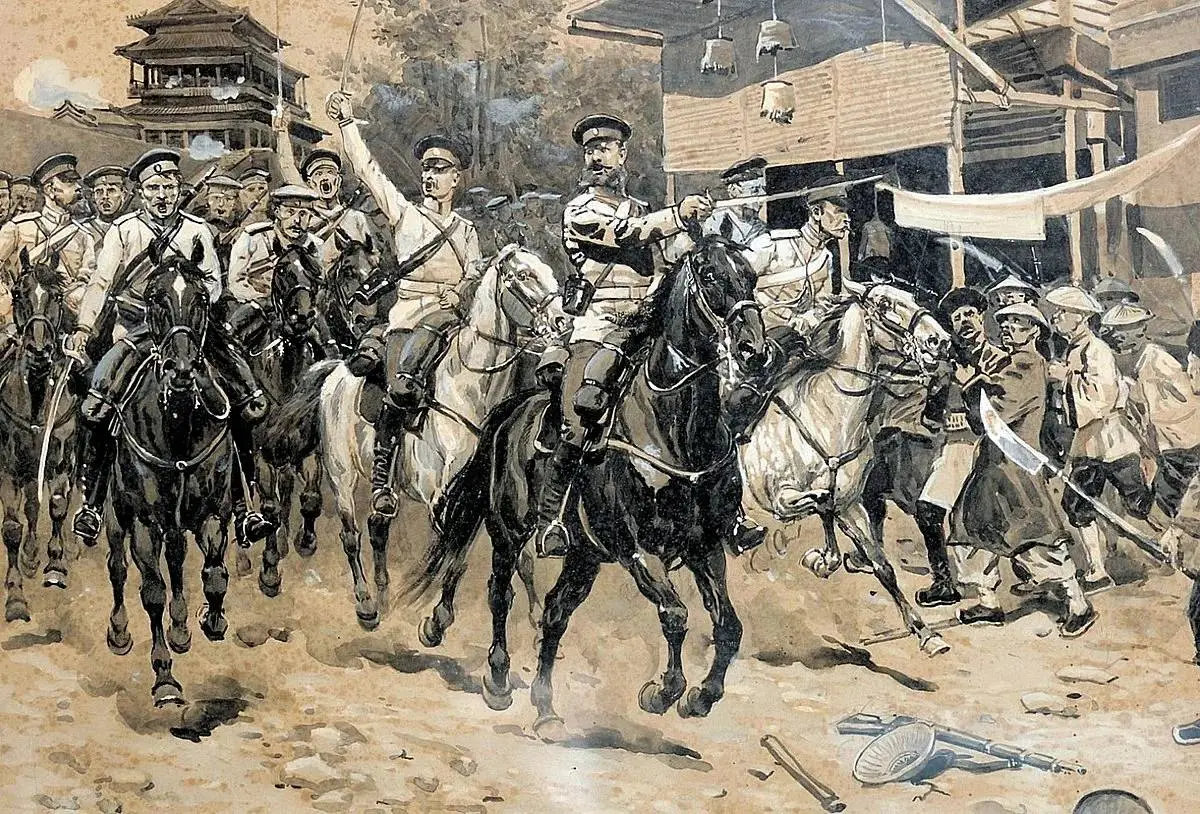

Русская кавалерия рубит ихэтуаней

Между тем силы «Альянса восьми наций», которым предстояло взять Пекин, достигли 55 тысяч человек. Большую часть составили японцы — 20 840 человек. 14 июля международные силы захватили Тяньцзинь в ходе самого кровопролитного сражения кампании: погибло 250 солдат союзников, раненых было в два раза больше. Русско-немецкий отряд понёс потери в 140 убитых и раненых, самые большие потери понесли японцы — 320 убитых и раненых. Город использовали как базу для похода на столицу Поднебесной. Одновременно, в ответ на обстрел китайцами Благовещенска в июне 1900 года, Россия перебросила в Маньчжурию 200 тысяч человек под командованием генерала Павла фон Ренненкампфа, подавившего «боксёров» на севере Поднебесной.

Международные силы в Пекине

Кончилось всё прибытием союзных войск, деблокировавших дипломатов. В последнюю ночь осады, 31 июля, уже оповещённые о подходе войск ихэтуани предприняли самый масштабный штурм Посольского квартала. Неудачный штурм. Утром следующего дня защитники предприняли атаку навстречу деблокирующим силам, в 4 часа пополудни к укреплениям Международного отряда вышли Бенгальские уланы, Пекин оказался занят союзной армией, Цыси бежала, переодевшись буддийской монахиней. Всё вышеописанное неплохо показано в фильме 1963 года «55 дней в Пекине»: если не обращать внимания на «баронессу Наташу Иванову» (в исполнении Авы Гарднер) и прочие голливудские ляпы, то можно рекомендовать к просмотру — Old School!

Фельдмаршал Альфред фон Вальдерзее

P.S. А самыми жестокими карателями стали немцы. Фельдмаршал Альфред фон Вальдерзее с германским контингентом к боевым действиям не успел — с боксёрами управились без него. Что ж, немецкий командующий поселился в апартаментах Цыси в Запретном городе и начал проявлять лихорадочную активность: немцы провели 75 экспедиций в окрестности Пекина, вырезав тысячи местных жителей, по большей части не имевших никакого отношения к ихэтуаням. Это не было самодеятельностью зверюги-фельдмаршала — он получил чёткие инструкции от Кайзера:

У австрийского художника были достойные предшественники...

Информация