Антон Деникин: позор двух эвакуаций, отставка и бесславная жизнь в эмиграции

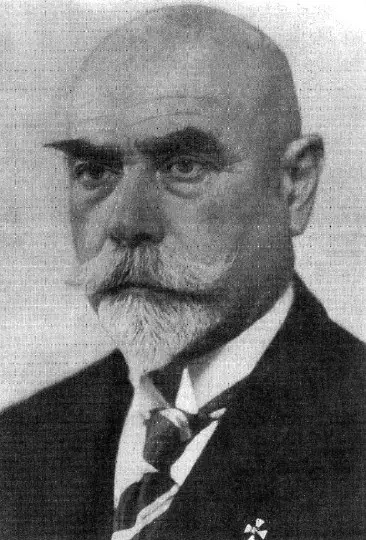

Деникин на фотографии, сделанной в день отставки – 4 апреля 1920 г.

В двух предыдущих статьях мы говорили о происхождении А. Деникина, его военной службе в императорской России. О том, как он стал главнокомандующим Добровольческой армией, а потом – Вооруженными силами Юга России и даже Верховным правителем России (этот сомнительный титул ему передал «омский правитель» А. Колчак), а также о закончившемся катастрофой Московском походе этого генерала. Сегодня мы продолжим и закончим этот рассказ.

После неудачи Московского похода авторитет Деникина в войсках стремительно падал, однако он продолжал цепляться за власть и в феврале 1920 года отправил в отставку критиковавшего его Петра Врангеля, а также симпатизировавших ему генералов Лукомского и Шатилова, командующего Черноморским флотом вице-адмирала Ненюкова и начальника штаба флота контр-адмирала Бубнова. Окончательно опозорила Деникина катастрофическая эвакуация белогвардейских частей в Крым из Новороссийска. Ей предшествовала не менее провальная эвакуация белых частей из Одессы 2-8 февраля 1920 года.

Позор Одесской эвакуации в феврале 1920 г.

Белая армия к тому времени находилась в состоянии полного разложения и была неспособна к сопротивлению. В книге С. Волкова «Последние бои Вооруженных Сил Юга России» можно прочитать:

Ротмистр А. А. Столыпин вспоминал о положении в Одессе:

О том же в статье «Отступление от Одессы» в январе 1920 года писал белогвардейский офицер Ф. Штейнман:

Обратите внимание: в Одессе находятся десятки тысяч вполне боеспособных и хорошо вооруженных белых солдат и офицеров, но защищать город некому, и все думают лишь о бегстве, и первыми бегут командиры. «Драйва» добавляли многочисленные бандиты, которые еще при интервентах стали настоящими хозяевами города. Среди них выделялась десятитысячная группировка Мойше-Янкеля Меер-Вольфовича Винницкого (Мишки Япончика), который, по свидетельству работавшего в Одессе чекиста В. Фомина, «появлялся, где и когда вздумается», и его «везде боялись и потому оказывали почести прямо-таки королевские». В период интервенции громилы Япончинка среди бела дня ограбили даже румынский офицерский игровой клуб и в январе 1919 года напали на автомобиль генерал-губернатора Одессы А. Н. Гришина-Алмазова.

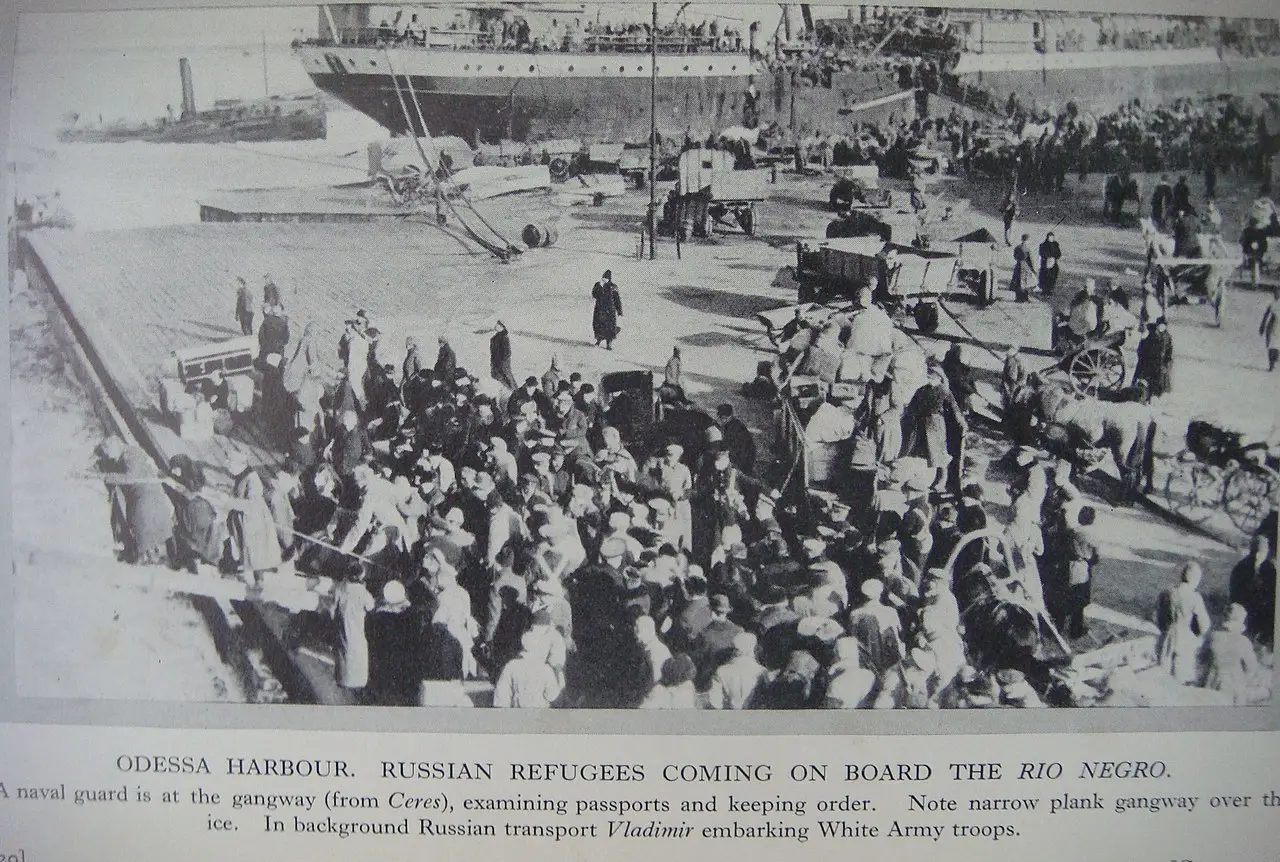

Вернёмся к рассказу об эвакуации белых из Одессы. В этом городе корабли взяли на борт лишь каждого третьего из желающих. О том, как проходила посадка, можно узнать из статьи белогвардейского историка П. Варнека «Эвакуация из Одессы Добровольческой армии в 1920 году»:

Одесса, посадка на британский транспортный корабль «Rio Negro» (доставил в Салоники около 1400 гражданских лиц, раненых офицеров, а также юнкеров Донского и Сергиевского артиллерийского училищ, кадетов Одесского кадетского корпуса)

7 февраля в Одессу вошла конная бригада Котовского.

Кавалерийская бригада Котовского входит в Одессу

Григорий Котовский был человеком очень серьезным и авторитетным, и тот же Мишка Япончик еще с дореволюционных времен боялся его буквально до дрожи в коленях.

Г. Котовский на фотографии 1919 г.

Котовский очень быстро навел в Одессе порядок, и, по свидетельству упоминавшегося выше чекиста Фомина, с того времени бандиты всех мастей исчезли с городских улиц и были вынуждены прятаться по «малинам» и в катакомбах. А Мишка Япончик в июле 1919 года был расстрелян начальником Вознесенского боевого участка Н. И. Урсуловым.

Каковы же были итоги Одесской эвакуации ВСЮР? В плен сразу же попали три тысячи солдат, около 200 офицеров и три генерала. Общее количество пленных в Одессе и окрестностях, а также тех, что находились в составе пытавшегося прорваться в Румынию 16-тысячного Овидиопольского отряда, составило 13 тысяч человек – и 1200 из них были офицерами.

Кстати, по свидетельству находившегося в Овидиопольском отряде Ф. Штейнмана, эти белогвардейцы были атакованы также и румынами, которые:

Входившая тогда в состав Вооруженных сил Юга России Украинская Галицийская армия (около 4 тысяч человек) не просто сдалась, но перешла на сторону красных и была переименована в «Червоную украинскую галицкую армию» (ЧУГА).

Между тем именно галичанам генерал Шиллинг передал защиту Одессы и даже всей Новороссии, известный монархист В. Шульгин писал об этом:

Трофеями Красной Армии в Одессе стали 100 артиллерийских орудий, 4 бронеавтомобиля и 4 бронепоезда, недостроенный крейсер «Адмирал Нахимов», 2 десантных судна и 2 подводные лодки, больше десяти катеров и буксиров, английские мотоциклетки «Триумф» (которые так и не успели выгрузить из трюмов парохода «Александрия»), несколько сотен тысяч снарядов и патронов, 350 тысяч пудов зерна, 3 тысячи пудов каменного угля, 130 тысяч пудов дров.

«Новороссийская катастрофа»

А теперь поговорим о ещё более катастрофичной эвакуации белогвардейцев из Новороссийска, в котором тогда находился и главнокомандующий Вооруженными силами Юга России Деникин.

Комиссию по организации эвакуации возглавил генерал А. Кутепов, умственные способности которого вернувшийся в Советскую Россию генерал Я. Слащев ставил не выше фельдфебельских. Здесь в марте 1920 года находились 25 200 пехотинцев и 26 700 бойцов различных кавалерийских частей (всего – 51 900 человек), и сам Деникин вспоминал, что улицы города оказались во власти дезертиров, многие из которых были именно офицерами. Они организовывались в бандитские группировки с громким названием «военные общества», «скрытой целью которых был захват в случае надобности кораблей». Ситуацию серьезно осложнял захват «зелеными» 25 февраля портового города Туапсе, эти отряды состояли из местных повстанцев и дезертиров из ВСЮР и Красной Армии. В ночь на 12 марта «зеленые» совершили успешный «набег» на Новороссийск, освободив из местной тюрьмы несколько сотен заключенных. С 13 марта – еще до падения Екатеринодара (город взят красными 17 марта), в Новороссийске началась паника. Деникин обратился за помощью к англичанам и французам, посадка на корабли была назначена на вечер 26 марта, однако началась уже днем и сразу же вышла из-под контроля. Суда буквально брались штурмом – не только солдатами и офицерами ВСЮР, но также и гражданскими лицами: по воспоминаниям очевидцев, толпы «бросались на любое причалившее судно, которое не охранялось пулеметчиками».

И. Владимиров. «Бегство буржуазии из Новороссийска». 1926 г.

Белогвардейцы на английском крейсере «Калипсо»

А это – памятник «Исход», открытый в Новороссийске в 2013 году:

Любопытно, что эту композицию многие считают памятником В. Высоцкому в роли поручика Брусенцова из фильма «Служили два товарища» (где вообще-то рассказывается о событиях в Крыму и врангелевской эвакуации ноября 1920 года):

Поручик Брусенцов в фильме «Служили два товарища»

В Новороссийске в то время, как одни белогвардейцы штурмовали корабли, другие – грабили магазины и винные погреба, а донским казакам в эвакуации было вообще отказано – им предписывалось пробиваться вдоль побережья на Геленжук и Туапсе, М. Шолохов писал в своем знаменитом романе:

И далее:

Это вполне достоверный эпизод – самоубийства белогвардейцев на новороссийской пристани не были редкостью. Особенно поразил всех какой-то капитан Дроздовского полка, который, перед тем как застрелиться, убил жену и двух малолетних детей. Вернемся цитате Шолохова:

– Не вытерпел! – вздохнул кто-то из казаков.

– Значит, ему никак нельзя было оставаться, – проговорил стоявший возле Григория казак. – Значит, он красным дюже нашкодил…

Продолжим цитировать роман Шолохова:

– Да поспешай же ты, Пантелевич! <…> Пока не поздно, давай уходить. Тут собралось нас с полсотни казаков, думаем правиться на Геленджик, а оттудова в Грузию... С нами пристроился один войсковой старшина. Он дорогу тут наскрозь знает, говорит: «Зажмурки до самого Тифлису доведу!»

Но большинство казаков донских, кубанских и тёрских полков сдались в плен входящим в город частям Красной Армии. Общее количество сдавшихся белогвардейцев достигало 22 тысяч человек.

Около 11 часов 27 марта к одному из пирсов новороссийского порта подъехали красные кавалеристы. Стоявший там казак Емельян Кочетов вспоминал, что красный командир обратился к толпе со словами:

Красноармейцы в Новороссийске

Массовых расправ с оставшимися белогвардейцами (а их было около 22 тысяч человек), в отличие от событий в Крыму в ноябре 1920 года, в Новороссийске не было. Многие из них вступили в Красную Армию.

Отставка А. Деникина

И рядовые солдаты, и офицеры были так недовольны Деникиным, что капитан Николай Орлов даже поднял мятеж в Крыму с целью добиться отставки Деникина и назначения главнокомандующим Петра Врангеля. Все это вынудило Деникина подать в отставку: 4 апреля 1920 года он передал свои полномочия Петру Врангелю и на английском миноносце навсегда покинул Россию.

Д. Бедный в цикле «Тени прошлого» написал о Деникине:

Получив, однако, в скулы,

После многих жарких бань

Откатился на Кубань,

Где, хвативши также горя,

Без оглядки мчал до моря.

На кораблике – удал! –

За границу тягу дал.

Надо отметить, что Врангель, как боевой генерал, позже довольно высоко оценивался некоторыми советскими полководцами. С. М. Будённый, например, ставил Врангеля выше Деникина и Колчака, и писал о нем в книге воспоминаний «Пройденный путь»:

А это отрывок из статьи М. Фрунзе, опубликованной в 1921 году в журнале «Коммунист»:

Но было уже поздно, и белое движение в России было обречено на поражение.

Деникин в эмиграции

Вернемся к уехавшему в Константинополь Деникину. Уже 5 апреля 1920 года в этом городе в бильярдной комнате русского посольства выстрелами в упор был убит приехавший вместе с ним бывший начальник штаба Вооруженных сил Юга России Иван Романовский. Оказалось, что большевики к этому покушению не имеют никакого отношения: убийцей был поручик Мстислав Харузин – сотрудник отдела пропаганды при русском посольстве и член тайной монархической организации, который счел Романовского ответственным за неудачи ВСЮР. Харузин сумел бежать с места преступления. На Деникина смерть соратника и друга произвела такое тяжелое впечатление, что он срочно перебрался в Лондон, тем более что британцы еще до отставки гарантировали ему политическое убежище в Англии. Однако он был недоволен чересчур миролюбивой (по отношению к большевикам, на его взгляд) позицией правительства Соединенного королевства и потому вскоре переехал в Бельгию. Никакими политическими делами он демонстративно не занимался, сосредоточившись на работе над книгой «Очерки русской смуты», работу над которой завершил уже в Венгрии, где жил с 1922 года. В 1925 году на короткое время вернулся в Брюссель, но весной следующего года обосновался в Париже. Продолжал литературную работу, читал лекции, а в сентябре 1932 года вдруг возглавил «Союз добровольцев», созданный в противовес врангелевскому «Русскому общевоинскому союзу», в 1936 году основал газету «Доброволец», которая издавалась всего 2 года. В 1933 году резко выступил против сотрудничества части белоэмигрантов с германским правительством Гитлера.

Деникин и его дочь Марина, Севр, Франция, 1933 г.

Михаил Светлов в 1935 году так писал об этом периоде жизни Деникина:

Боевая походка?

Разве бренди на вкус –

Это русская водка?

Эполеты погасли,

Проходят часы,

И осенним ландшафтом

Свисают усы.

А. Деникин на фотографии 1938 г.

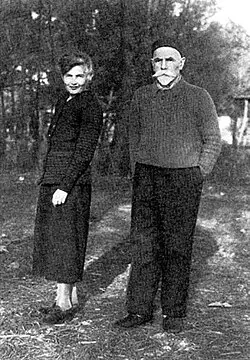

Деникин с женой Ксенией, фотография начала 1940 г.

В январе 1942 года Деникин отверг предложение стать командующим боевых соединений, составленных из советских военнопленных, а потом – отклонил предложение о работе в ведомстве Геббельса. Сторонился предателей-власовцев. Но от сотрудничества с нацистами отказывался он, видимо, весьма корректно, поскольку немцы, задержав Марину Деникину, отпустили ее, как только выяснили, чья она дочь – и даже извинились за причиненное беспокойство.

Народ послевоенной Франции испытывал большую симпатию к СССР, популярна была и местная коммунистическая партия. Деникину это очень не нравилось, и потому уже в декабре 1945 года он вместе с семьей перебрался в США, где написал президенту Гарри Трумэну письмо, в котором содержались советы по борьбе с Советским Союзом и большевиками. Здесь он и умер, немного не дожив до 75 лет – 7 августа 1947 года. Если верить жене бывшего генерала, последними его словами были:

Был похоронен в Детройте, причем с воинскими почестями – как бывший генерал союзной армии времен I мировой войны. Затем – перезахоронен на православном казачьем кладбище в штате Нью-Джерси. Но в 2005 году останки Деникина и его жены перевезли в Россию, чтобы погрести в Донском монастыре – весьма неоднозначное решение, принятое в рамках доморощенной российской декоммунизации и десоветизации, последствия которых мы все сейчас и «разгребаем».

Звенья одной цепи:

В. Путин и Д. Медведев у Ельцин-центра

В. Путин открывает памятник Солженицыну в Москве

Информация