К. Мамантов. Корнет императорского Конно-гренадерского полка, ставший командиром белогвардейского Донского корпуса

Генерал-лейтенант К. Мамантов в 1919 г.

В недавних статьях мы говорили об Андрее Шкуро (Шкуре), который во время Московского похода Деникина командовал Третьим Кубанским казачьим корпусом. А Четвертым Донским корпусом командовал тогда Константин Мамантов. Как и Шкуро-Шкура, в историю этот человек вошёл с искажённой фамилией, звучащей достаточно экзотично – Мамонтов. К знаменитому купцу-меценату он никакого отношения не имел: тот был выходцем из мосальских крестьян, а белый генерал – представитель дворянской семьи, первые сведения о которой содержатся в «земельной росписи» XV века.

В обоих случаях фамилия образована от греческого мужского имени Мамант, означавшего буквально «Вскормленный грудью» или «Сосущий грудь». Имеются другие версии происхождения данного имени – тюркская («Мудрый»), кельтская («Сильный»), даже санскритская (от слова «любовь»). Однако они не могут быть признаны серьёзными, поскольку нет никакой необходимости «лезть в дебри».

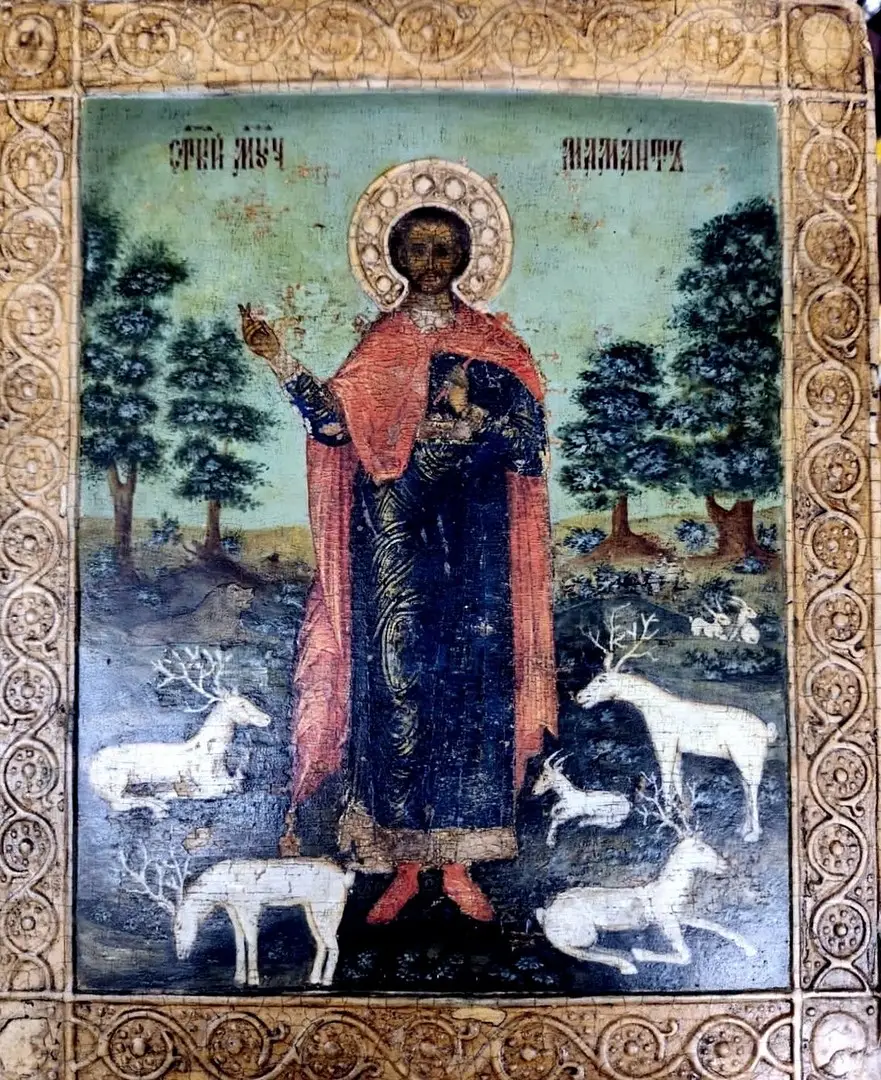

Всё гораздо проще: имя христианского великомученика Маманта Кесарийского встречается в православной книге календарно-богослужебного характера, в которой указываются дни почитания святых. В народе эта книга называется «Месяцеслов» или «Святцы», именно по ней крещёному человеку традиционно и давалось имя. Дату рождения традиционно называли днём Ангела (Николай II, например, родился в день почитания святого Иова Многострадального), а день крещения – тезоименитством. Представители высших сословий могли выбирать имя для своих детей. Отец Ивана Грозного по «Месяцеслову» получил имя Гавриил, но всем известен, как Василий III. А Иван IV был наречен Титом, но перед смертью был пострижен в монахи, и получил новое имя - Иона.

Крестьяне не имели возможности выбирать имя: какое священник записал при крещении, такое человек и будет носить до конца жизни. Так появились на Руси довольно странно звучащие имена: Акакий, Евлампий, Меркурий, Африкан и так далее. А также иудейские имена (Моисей, Иосиф, он же Осип, Иаков – Яков и так далее), из-за которых малограмотные «исследователи» сплошь и рядом записывают в евреи потомков чистокровных русских крестьян, предки которых на протяжении столетий не имели возможности выехать дальше ближайшего уездного города.

Андрей Шкура уверял, что свою неблагозвучную фамилию он облагородил аж по приказу Николая II, который, якобы, увидел её в списке награждённых. Однако на самом деле написание «Шкуро» в документах фиксируется лишь в 1919 году.

А изменение написания фамилии генерала Мамантова некоторые связывают с Троцким, который, будто бы, намеренно приказывал писать её через «О» – видимо, чтобы «потроллить» и подразнить неприятельского генерала – больше Троцкому в то тяжёлое время, вероятно, и заняться было нечем.

Но возникает вопрос: кто же и зачем «исковеркал» фамилию знаменитых купцов Мамонтовых? А также имя известного в те годы актёра и анархиста – Мамонта Викторовича Дальского? Который, кстати, был ещё и отцом первого мужа Елены Нюренберг (второй супруг этой «роковой женщины» – генерал-лейтенант и доктор военных наук Евгений Шиловский, третий – Михаил Булгаков). Здесь всё просто. Русские крестьяне ничего не знали ни о доисторических животных, ни о жившем в III веке Маманте Кесарийском – этот уроженец Каппадокии даже свою функцию покровителя домашнего скота в наивном народном православии уступил святому Власию, на которого были перенесены черты языческого бога Велеса (как на Илью Пророка – черты Перуна, а на святую Прасковью – Мокоши).

Святой Мамант Кесарийский на русской иконе XVIII века

И непонятное имя Мамант было адаптировано под нормы русского языка (Мамонтий Овчарник) – по тому же принципу Ксении стали Аксиньями, а Юлианы – Ульянами. Уже в «Повести Временных лет» этот святой именуется именно Мамонтом: сообщается, что при Вещем Олеге русские купцы в Константинополе останавливались «при церкви святого Мамонта». То есть, фамилию белому генералу его противники сменили не по злому умыслу, а потому что «Мамонтов» звучало более привычно и «правильно».

Происхождение и начало военной службы К. Мамантова

Семью будущего генерала нельзя назвать очень знатной и богатой, но не была она и захудалой, один из его родственников, например, женился на родной сестре Владимира Николаевича Коковцова – министра финансов империи, а затем и премьер-министра. Константин Константинович Мамантов родился в Петербурге 16 октября (по Григорианскому календарю) 1869 года. Его отец служил в лейб-гвардии Кирасирском полку, и сын также выбрал для себя военную карьеру. Вначале учился в кадетском корпусе, затем – в Николаевском кавалерийском училище (в более ранний период это учебное заведение еще называлось «Школой гвардейских подпрапорщиков», одним из выпускников которой был М. Ю. Лермонтов).

В училище К. Мамантов получил офицерский темляк и прилагавшееся к нему звание портупей-юнкера, которое давалось за успехи в учёбе (а в армии – отличившимся в бою «нижним чинам»). По окончании учёбы в звании корнета в 1890 году был направлен в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк, однако в мае 1893 года за участие в дуэли был переведен в армию. История, видимо, была не слишком красивой, поскольку уйти из полка ему «посоветовали» на офицерском суде чести.

Мамантов оказался в 11-м Драгунском Харьковском полку, в котором и дослужился до чина штабс-ротмистра. В 1898 г. ушел было в отставку, однако благодаря семейным связям в 1899 году вернулся на службу – уже во Всевеликое Войско Донское, став подъесаулом размещавшегося в Вильно 3-го Донского казачьего полка (эта часть носила имя Ермака Тимофеевича). В октябре 1901 года получил звание есаула.

Две войны К. Мамантова

Во время Русско-японской войны Мамантов воевал в составе 1-го Читинского Забайкальского казачьего полка, в котором в 1913 году служил хорунжий Григорий Семенов – в будущем печально знаменитый атаман, о котором командовавший американским интервенционным корпусом в Сибири генерал-майор Уильям Сидней Грейвс писал, что тот:

Этот полк входил в кавалерийскую бригаду генерала Мищенко и участвовал в кавалерийских рейдах по тылам противника. За время войны К. Мамантов был награжден четырьмя орденами: Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» («аннинская шашка») и Святой Анны III степени с мечами, Святого Станислава III степени с мечами и бантом и II степени с мечами.

В конце февраля 1908 года был повышен до чина войскового старшины (соответствовал званию кавалерийского подполковника) и стал командиром сотни 3-го Донского полка, а затем — помощником командира по строевой части расквартированного в Москве 1-го Донского казачьего полка. Здесь Мамантов, наконец, нашёл время жениться. Его супругой стала баронесса фон Штемпель, братья которой командовали полками 6-й кавалерийской дивизии. В этом браке родилась дочь, названная Екатериной.

В 1914 году мы видим К. Мамантова уже командиром 19-го Донского казачьего полка, в 1915 он возглавил 6-й Донской казачий полк. В том году умерла первая жена Мамантова, но он вскоре «утешился», соблазнив супругу одного из своих подчиненных – сотника М. Кононова. Это была Екатерина Сысоева, дочь богатого московского буржуа, она стала второй женой Мамантова и родила дочь Валентину. За время I мировой войны Мамантов дослужился до звания генерал-майора и стал командиром казачьей бригады (в составе 6-й кавалерийской дивизии), был награждён орденами Святого Владимира III и IV степени.

При этом следует отметить, что репутация у Мамантова была, мягко говоря, неоднозначной, многие говорили о его скверном характере, неуживчивости и карьеризме. Уже в августе 1919 года – в то время, как 4-й Донской казачий корпус Мамантова наступал на Москву, в белогвардейской газете «Донские Ведомости» вышла статья, в которой говорилось:

Константин Мамантов в начале гражданской войны

После Октябрьской революции Мамантов увел свою бригаду с фронта. Оказавшись на Дону, казаки разошлись по домам, а Мамантов обустроился в станице Нижне-Чирской, где в январе 1918 года сформировал небольшой отряд общей численностью около ста человек. Поддержки от местных жителей он не получил, более того, Нижне-Чирский окружной казачий круг приказал ему уйти с этой территории. Мамантов подчинился и увел свой отряд в Новочеркасск.

Здесь его ждало разочарование: никто не хотел воевать с красными, и 29 января (11 февраля) 1918 года войсковой атаман А. М. Каледин сообщил членам своего правительства, что Корнилов уводит свою армию на Кубань и защищать Донскую область от наступающих большевиков готовы лишь 147 человек. Сложив полномочия, он застрелился, написав генералу Алексееву, что уходит из жизни, потому что «казачество отказалось следовать за своим атаманом». «Добровольцы» Корнилова отправились в неудачный Первый Кубанский («Ледяной») поход на Екатеринодар. А Мамантов со своими людьми присоединился к отрядам походного атамана генерала Петра Попова, которые 12 февраля 1918 года отправились в так называемый «Степной поход». Их путь лежал на казачьи зимовники – в Сальские степи. Всего из Новочеркасска выступили около трёх с половиной тысяч человек, 205 из них находились под командой Мамантова.

21 февраля отряд Мамантова принял участие в первой удачной стычке с казаками Буденного и Думенко. Не слишком значительные боевые столкновения с красными проходили также и в марте. В это время Мамантов получил известие о восстании в той самой станице Нижне-Чирской, на помощь к которой он отправился 2 апреля.

Между тем созданная было Донская Советская республика оказалась в кольце мятежей и была разгромлена.

29 апреля красные войска ушли из Новочеркасска, где был созван так называемый «Круг спасения Дона». Новым войсковым атаманом был избран Петр Краснов – тот самый, что во время Великой Отечественной войны пойдёт на службу III Рейху и станет начальником Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий, 16 января 1947 года будет повешен во дворе Лефортовской тюрьмы.

П. Краснов на фотографии 1918 г.

Своими симпатиями к Германии Краснов отметился уже в 1918 году, когда после оккупации в мае Ростова-на-Дону, Таганрога, Миллерово, Чертково, других городов начал активно сотрудничать с немцами, что вызывало резкое неудовольствие Деникина, который пользовался поддержкой Антанты. А части Красной армии тогда отошли в Царицын.

Мамантов продолжал воевать, его отряд постоянно пополнялся, и к началу мая его численность достигала 10 тысяч человек. Между тем в его тыл неожиданно прорвался сильный отряд Е. Щаденко, который позже станет политкомиссаром Первой Конной армии. Другие красные отряды наступали в это время от Царицына. Упорные бои проходили с 20 по 26 мая, о степени их ожесточенности можно судить по тому, что сам Мамантов тогда получил три ранения. Атаки красных удалось отбить, более того, восстали казаки Хоперского округа, а части генералов Секретова и Старикова, заняв Усть-Медведицкий округ, сумели установить связь с отрядами Мамантова.

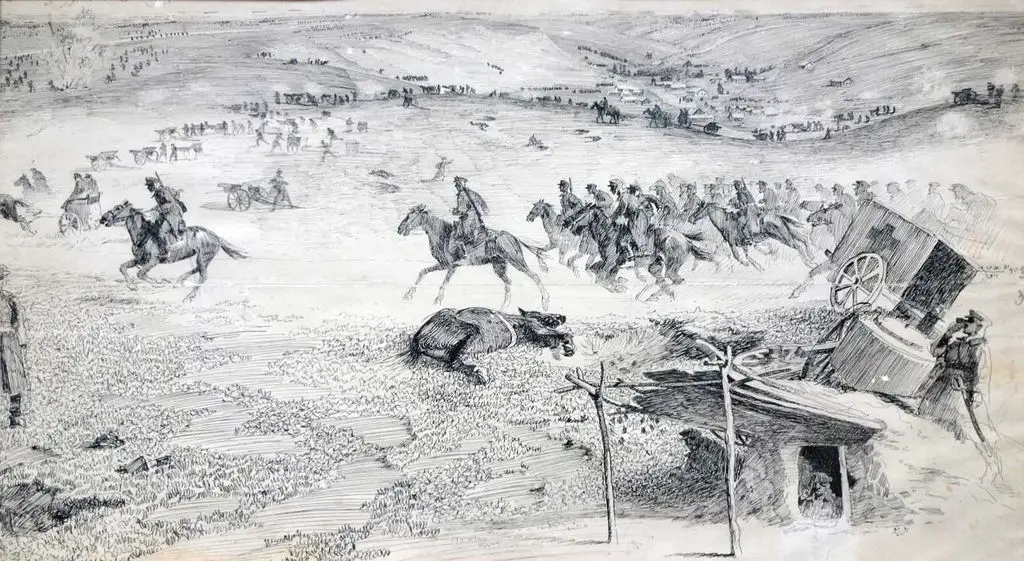

Осада Царицына

В июле 45-тысячная Донская армия двинулась на Царицын. Одной из трёх ее групп командовал Мамантов, численность его подчиненных составляла 12 453 человека (в том числе 397 офицеров) при 28 орудиях и 88 пулеметах, имелись также бронепоезд, бронеавтомобили и даже аэропланы.

Две другие группы возглавляли полковник Поляков и генерал Фицхелауров. Город защищали красноармейцы Царицынского фронта и отступивших под натиском немецких войск 3-й и 5-й советских армий. В Царицыне находились такие уже известные и авторитетные люди, как И. Сталин, К. Ворошилов, Ф. Миронов (будущий командир Второй Конной армии), А. Пархоменко (главный герой одноимённого советского фильма), Е. Щаденко (в годы Великой Отечественной войны – заместитель наркома обороны СССР и член Военных советов Южного и 4-го Украинского фронтов).

М. Греков. «Товарищи Сталин, Ворошилов и Щаденко в окопах под Царицыным»

Н. Котов. Фрагмент панорамы «Оборона Царицына»

Донская армия так и не смогла захватить Царицын, хоть трижды безрезультатно штурмовала этот город – в июле-сентябре и сентябре-октябре 1918 г. и в январе-феврале 1919-го. В декабре 1918 года оборону города возглавил будущий советский маршал А.М. Егоров, который отправил в рейд по тылам белых конный отряд, возглавляемый вначале Думенко, а потом – Буденным. Успешные действия красных кавалеристов позволили отразить третий штурм и разгромить войска Мамантова.

В результате П. Краснов вынужден был уйти в отставку, а на Царицын двинулась добровольческая Кавказская армия Врангеля, которая и захватила город 17 (30) июня 1919 года.

Долго в Царицыне белые не продержались: уже в конце августа того же 1919 года Красная армия начала операцию по возвращению города, который был полностью освобожден в ночь на 3 января 1920 года.

В следующей статье мы продолжим и закончим рассказ. Поговорим о знаменитом Мамонтовском рейде, поражении корпусов Мамантова и Шкуро, деградации белоказачьих частей Дона и Кубани и бесславной смерти Мамантова в Екатеринодаре.

Информация