«Морской сборник» 1942 года: «Некоторые тактические приемы немецких торпедных катеров»

Некоторые тактические приемы немецких торпедных катеров

Операции противника на Балтийском море с первых дней Отечественной войны осуществлялись преимущественно легкими силами флота. При этом немцы уже с начала военных действий, наряду с надводными кораблями, подводными лодками и авиацией, широко привлекали также торпедные катера. Тем не менее значительных успехов в своих операциях до конца кампании 1941 г. торпедные катера противника так и не достигли. Лишь при атаках на слабовооруженные, тихоходные, неохраняемые транспорты немецкие торпедные катера порой добивались удачи. Боевые же корабли сравнительно легко отражали их атаки, делая усилия катеров безрезультатными.

С началом войны характерными операциями торпедных катеров неприятеля являлись действия на коммуникациях. В течение всей кампании они производили поиски наших кораблей и подводных лодок в устье Финского залива, а в конце кампании — совершали набеговые операции на незащищенные рейды маневренных баз и в ряде случаев взаимодействовали с флотом.

В общем зафиксировано 27 боевых встреч наших кораблей и авиации с немецкими торпедными катерами. Наша разведка очень часто обнаруживала отряды в составе четырех-шести торпедных катеров, а иногда и до 20 катеров.

За кампанию 1941 г. противник понес значительные потери в торпедных катерах; большинство из них было потоплено или повреждено нашей авиацией, часть уничтожена артиллерийским огнем надводных кораблей. Несколько вражеских катеров взорвалось на своих же минных полях.

Обнаружив наши корабли, немецкие катера стремились как можно быстрее донести торпеды до цели и не задерживаться в точке развертывания, так как задержка в развертывании позволяла кораблям организованно отражать торпедную атаку.

Во всех фазах атаки торпедные катера противника маневрировали на прямых курсах, без применения артиллерийского зигзага. Этим выгадывалось время, однако успех атаки снижался. Дистанция залпа доходила до 13–17 кабельтовых, что также сокращало время атаки, но зато уменьшался процент попадания. На курсах сближения торпедные катера не прикрывались дымовыми завесами. Это делалось, по-видимому, для более точного определения аргументов движения цели. Послезалповое маневрирование прикрывалось дымовыми завесами одновременно с двух катеров. Выход в атаку происходил строем уступа или фронта. Дымзавесчики обычно держались в стороне от ударной группы. На курсах вторичного сближения катера шли в кильватер или в сомкнутом строе пеленга. Ночью они действовали группами по два или четыре катера.

Днем торпедные атаки производились обычно шестью катерами, два из которых выделялись для сковывания кораблей охранения. Постановку дымзавес производили по одному из торпедных катеров в ударной и сковывающей группах. Фланговые удары из шхер в Финском заливе производились как во взаимодействии с береговой обороной, так и самостоятельно. При взаимодействии с береговой обороной катера выходили в атаку обычно слишком поздно, с невыгодных курсовых углов цели — больше 90°, так как из-за своей тихоходности они не успевали занять выгодную исходную позицию, не мешая артиллерийскому огню своих батарей.

Атака нашего конвоя.

Противник вел ежедневную воздушную разведку наших коммуникаций, ставил мины на фарватерах и располагал вдоль нашего берега свои подводные лодки.

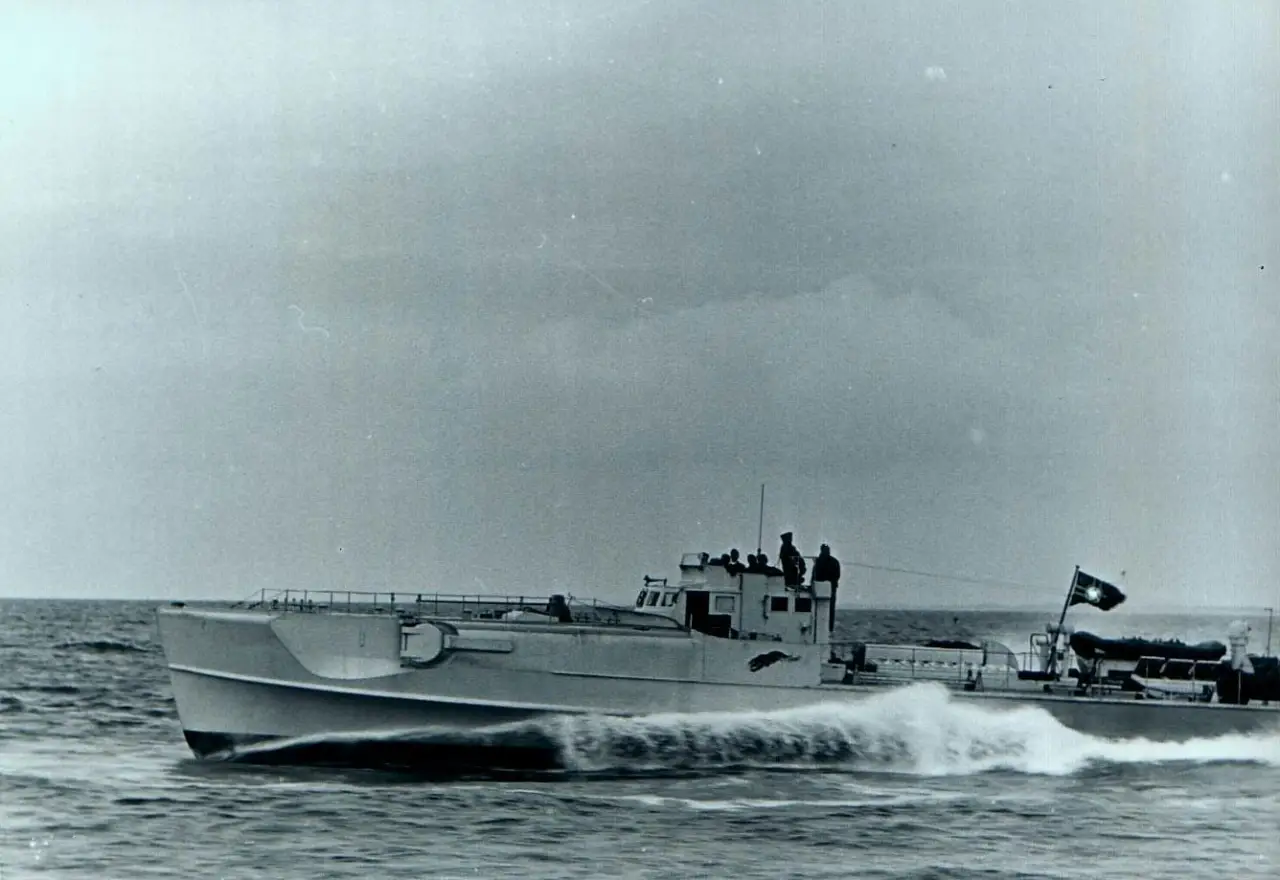

Конвой в составе нескольких судов под охранением быстроходного тральщика № 215 вышел в море. Тральщику была поставлена задача проводить конвой за параванами и охранять его от атак торпедных катеров. Сторожевые катера МО осуществляли противолодочную оборону каравана на своих участках. Командир конвоя держал свой флаг на тральщике.

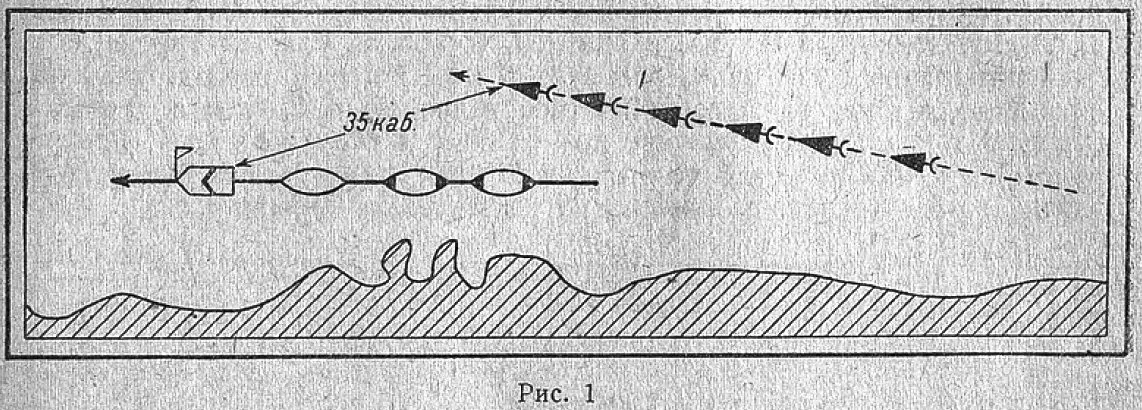

В 04 час. 00 мин. с одного из судов и с тральщика сигнальщики обнаружили справа за кормой концевого мателота конвоя 6 неизвестных торпедных катеров, идущих в кильватерной колонне малым ходом в 4–5 кабельтовых друг от друга курсом WNW. В момент обнаружения катеров дистанция от быстроходного тральщика до головного катера составляла 35 кабельтовых (рис. 1).

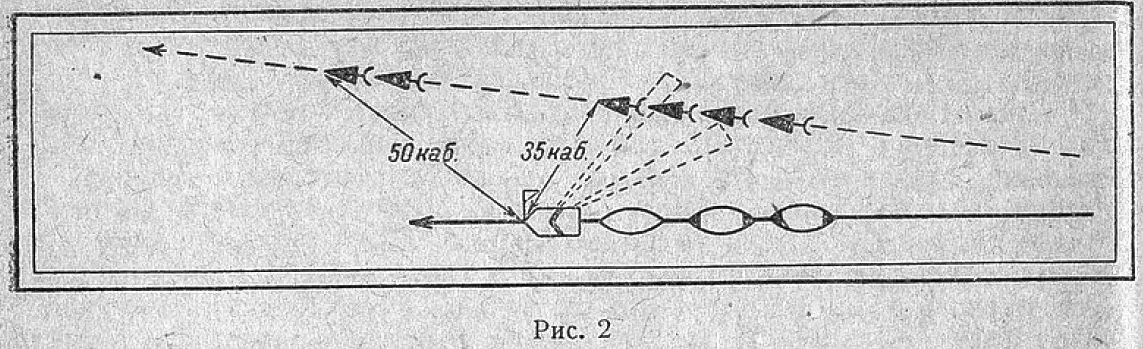

Командир тральщика дал запрос на торпедные катера. Головной катер быстро замигал неразборчивый ответ и, увеличив ход, продолжал идти прежним курсом. После этого катера сомкнулись. Дистанция увеличилась. В 4 час. 35 мин. 2 головных катера оторвались от группы, дали полный ход, продолжая идти прежним курсом на WNW (рис. 2).

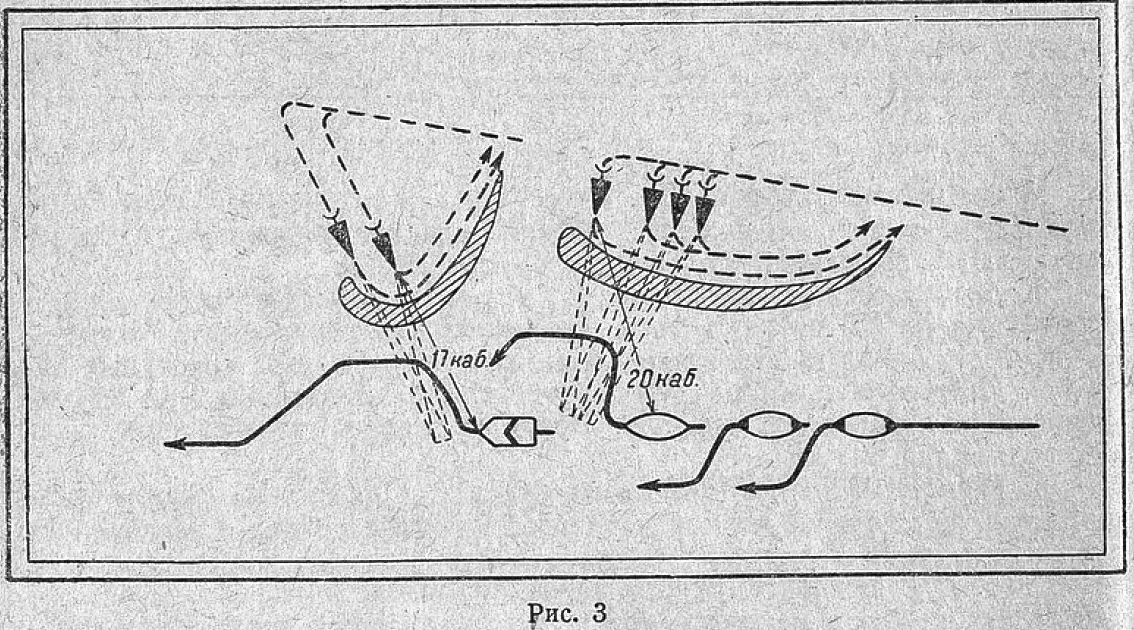

Спустя несколько минут головные торпедные катера повернули «все вдруг» на караван. Вслед за ними через 30 сек. остальная группа также «все вдруг» повернула в сторону конвоя и полным ходом пошла в атаку. Быстроходный тральщик открыл огонь по основной ударной группе (4 торпедных катера). Снаряды ложились накрытием. Торпедные катера, не выдержав отличного прицельного огня с тральщика, произвели торпедный залп по нему и одному из судов (рис. 3) с дистанции 17 (головная группа) и 20 кабельтовых (основная ударная группа).

Быстроходный тральщик, обнаружив след четырех торпед, уклонился вправо, причем ближайшая из торпед прошла в 5-4 м с правого борта 8 торпед, выпущенные по одному и тому же судну, прошли впереди по его курсу, в расстоянии 2 кабельтовых; одна из них, не пройдя заданного расстояния, взорвалась по неизвестным причинам.

После залпа торпедные катера ушли на N, прикрываясь дымовыми завесами. Вся атака длилась 17 мин. (от момента обнаружения до ухода торпедных катеров за дымзавесы).

Очевидно, воздушная разведка противника, обнаружив конвой, дала своим торпедным катерам исходные данные для ночного поиска каравана.

Атаке противника благоприятствовали хорошая погода и средняя видимость (рассвет).

Следует отметить некоторые тактические приемы выхода в атаку торпедных катеров противника. Так, сближение происходило в кильватерной колонне; перестроение на курсе вторичного сближения — «все вдруг», строй на боевом курсе — «короткий» уступ; одновременный залп восемью торпедами по одной цели с одного направления (стрельба по площади); выделение части торпедных катеров для сковывания охранения; большие дистанции залпа (даже в благоприятных условиях атаки); маневрирование на прямых курсах; использование дымовых завес только на курсах отхода.

Кроме того, постановка дымовых завес производилась одновременно с двух торпедных катеров. Интересным является также изменение дистанций в строе кильватера. Переход совершался в строе кильватера на дистанциях, больше нормальных. При появлении же опасности строй смыкался (дистанция в этом случае меньше нормальной). Это, по всей вероятности, является узаконенным маневром во время перехода. Малые хода и глушители применялись, по-видимому, для уменьшения возможности обнаружения.

Нападение неприятельских катеров на шхуны.

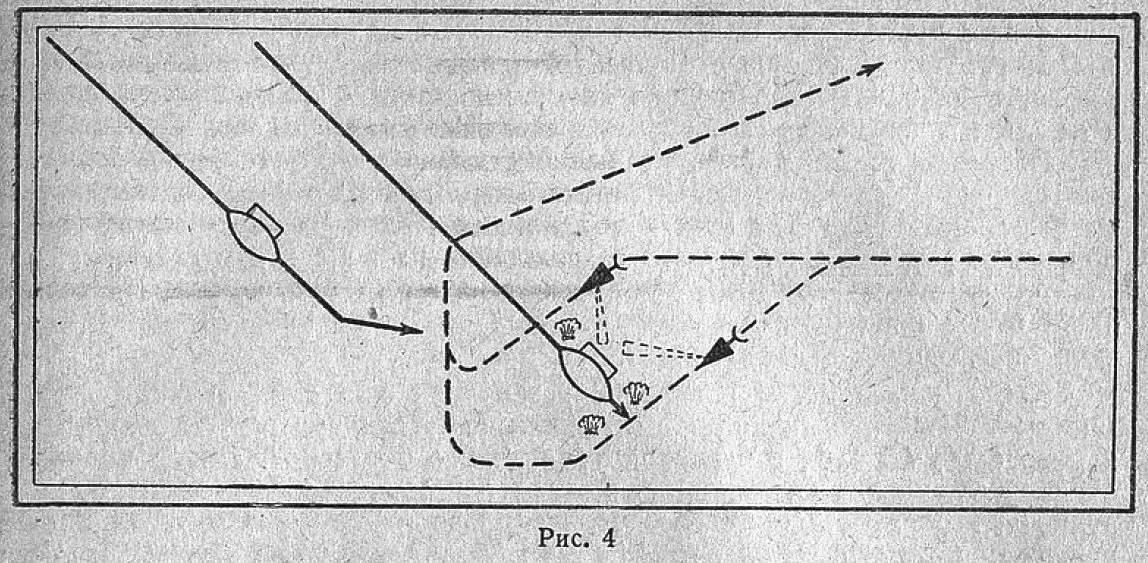

Однажды ночью 2 наших шхуны при выходе из шхер были обнаружены самолетом противника. Около полудня головная шхуна слева на курсовом угле 40 заметила 2 торпедных катера, которые быстро шли на сближение с ней (рис. 4).

С 5-6 кабельтовых торпедные катера перестроились из кильватерной колонны в строй фронта и открыли пулеметный огонь по шхуне. Однако огонь не был эффективным, очереди ложились с недолетами. Команда шхуны залегла на палубе. Сзади идущая шхуна (параллельным курсом с передним мателотом в расстоянии 15-20 кабельтовых), услышав пулеметную стрельбу, повернула на выручку. Торпедные катера противника, следуя в строе фронта, прошли одновременно под носом и кормой головной шхуны и сбросили очень близко от нее глубинные бомбы. Послышались три глухих подводных взрыва, от которых шхуна сотряслась всем корпусом, накренилась на правый борт, но тотчас же выпрямилась.

Торпедные катера противника, видя приближение второй шхуны большего тоннажа, отвернули на N, затем на NO и скрылись в шхерах.

Эта операция показывает, что иногда, ввиду нецелесообразности применения торпед против барж и парусных ботов, невозможности использовать торпеды по мелкосидящим судам и на малых глубинах, немцы употребляют глубинные бомбы. Хотя в данном случае они успеха не имели, однако опыт применения глубинных бомб с торпедных катеров по малым и тихоходным кораблям, несомненно, представляет интерес.

Особенно эффективным, по нашему мнению, является использование глубинных бомб в ночных набеговых действиях торпедных катеров на базы противника для атак неподвижно стоящих на якоре малых судов и для разрушения бонового заграждения на рейдах и в гаванях.

Атака отряда кораблей торпедными катерами противника

На рассвете отряд наших боевых кораблей был обнаружен низколетящим самолетом-разведчиком противника.

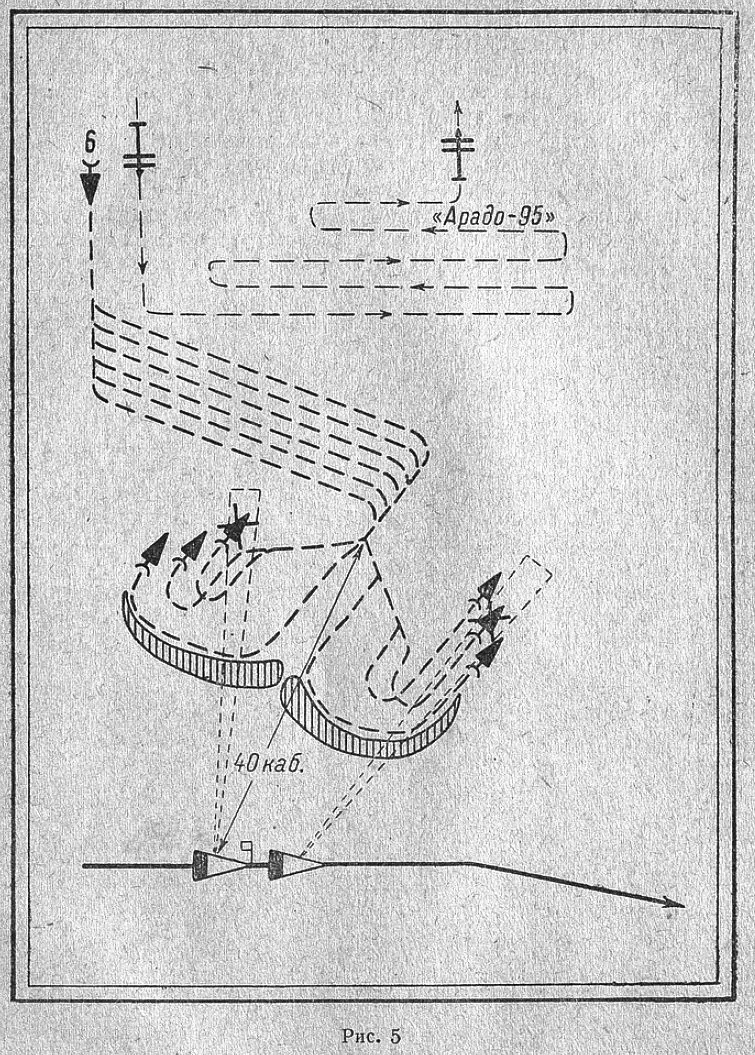

Через два часа после появления разведчика с лидера заметили идущие с N шесть торпедных катеров неприятеля. Расстояние до них по дальномеру было 85 кабельтовых, а курсовой угол левого борта 95°. Лидер поднял сигнал «Торпедные катера противника с N». Через минуту после обнаружения катера повернули «все вдруг» влево и в строе уступа на полном ходу (скорость на глаз была около 36-40 узлов) начали выходить в атаку.

Придя на курсовой угол 45° левого борта головных кораблей, торпедные катера «все вдруг» повернули на отряд с дистанции 60 кабельтовых. Лидеры, открыв огонь по катерам, с первых же залпов накрыли их. На дистанции 40 кабельтовых катера, имея попадания и, очевидно, значительные повреждения, закрылись дымзавесами. В просвет между дымзавесами было видно, что атакующая группа разделилась на две части и отворачивала на курс отхода, отходя на N, а два катера в результате попадания снарядов были объяты пламенем. После того как дым рассеялся, горевших катеров уже не было видно. Остатки атакующей группы скрылись в шхерах (рис. 5).

Анализ этой атаки торпедных катеров противника показывает, что по маневрированию и конечному результату она была весьма неудачной. Противник не проявил настойчивости для того, чтобы довести атаку до успешного исхода, и быстро отступил, деморализованный меткой артиллерийской стрельбой наших кораблей, давших с первых же залпов удачные накрытия и попадания.

Обращают на себя внимание повороты катеров во время атаки — «все вдруг», а не последовательно. Характерен, кроме того, строй уступа в сторону цели на курсе первичного сближения.

Атака наших миноносцев торпедными катерами противника.

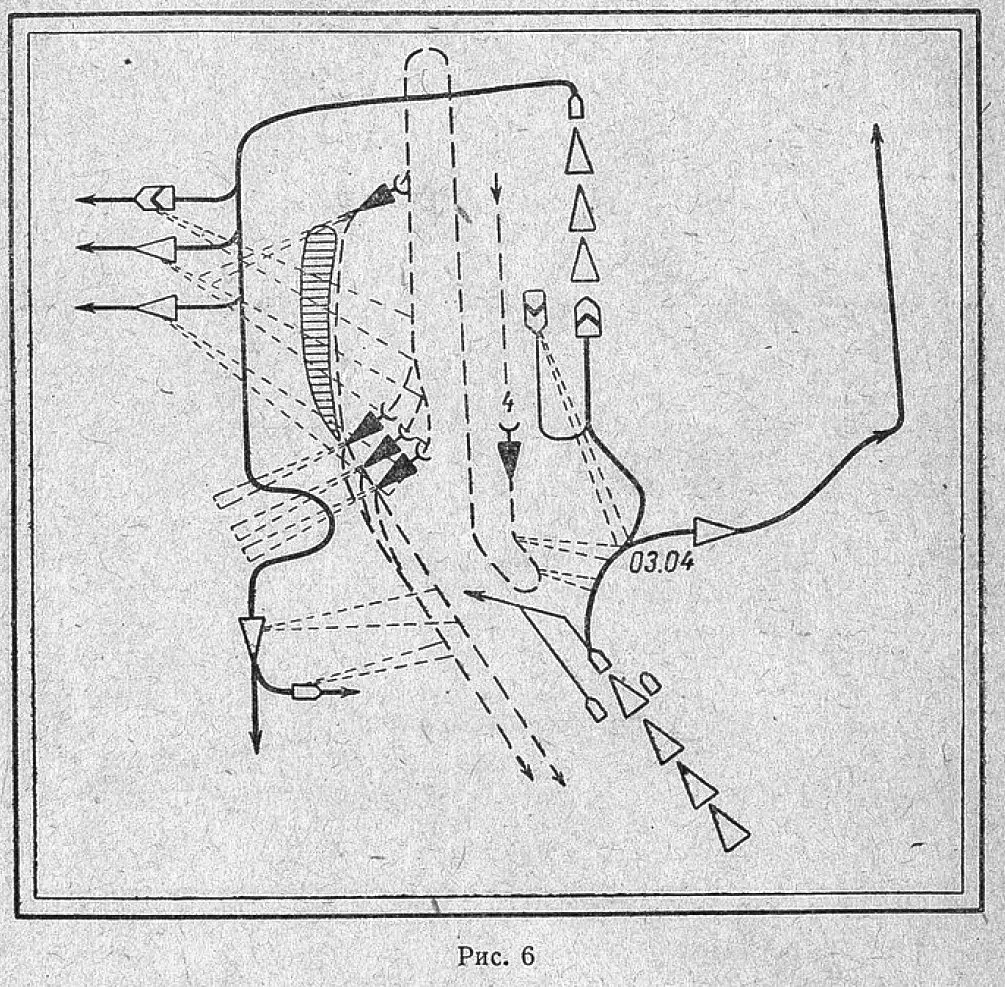

Ночью в море вышло несколько эскадренных миноносцев. Ночь была пасмурной, видимость — 5 кабельтовых, на море — штиль. Командир отряда за несколько минут до подхода эскадренных миноносцев к точке рандеву получил от быстроходного тральщика донесение, что с N появились торпедные катера противника. В 03 час. 04 мин. на курсовом угле 100-110° левого борта были обнаружены катера, которые в этот момент выпустили по концевому эскадренному миноносцу торпеды с дистанции 4-5 кабельтовых. Концевой миноносец отвернул вправо. Торпедные катера после атаки отвернули также вправо, продолжая наблюдать за отрядом.

Два наших катера МО из охранения в момент атаки контратаковали катера противника артиллерийским огнем. Вскоре наши корабли были снова внезапно атакованы торпедными катерами неприятеля. Катера атаковали на этот раз головной и концевой эскадренные миноносцы на курсовом угле 140-150° левого борта с дистанции 4-3 кабельтовых. Головной миноносец, уклоняясь от торпед, повернул влево. Торпеды прошли с обоих бортов вплотную, не задев корабля. Все остальные корабли уклонились вправо, открыв ураганный огонь по вражеским торпедным катерам (рис. 6).

Противник, прикрываясь короткой дымовой завесой, скрылся на SSW, в сторону берега, в темной части горизонта. Установить точное количество торпедных катеров из-за темноты не представилось возможным. Учитывая, что было выпущено 12 торпед, можно предположить, что катеров было не менее шести, причем они, очевидно, действовали группами по 2–4 торпедных катера.

Следует остановиться и на другой встрече наших миноносцев с вражескими торпедными катерами. Однажды днем пять немецких миноносцев пытались прорваться через Ирбенский пролив. Наши торпедные катера блестяще атаковали их, утопив один миноносец и два повредив. Два наших миноносца получили задачу поддержать атаку торпедных катеров. В 14 час. 00 мин. корабли пришли в район действия. В это время остатки вражеских сил, после того как они были удачно атакованы нашими катерами, поспешно отошли обратным курсом. Миноносцам была поставлена задача не допустить ночных прорывов транспортов противника.

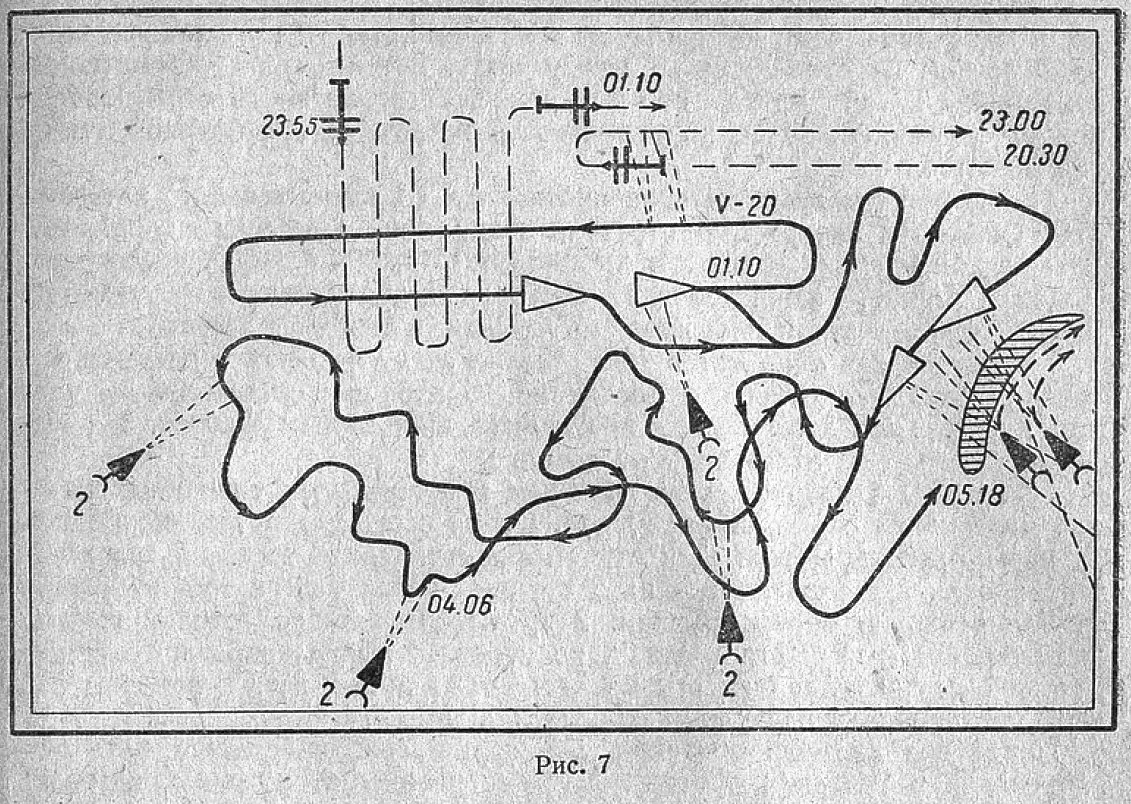

В 20 часов 30 минут над кораблями появились самолеты-разведчики противника, которые оставались в районе действия кораблей до 23 час. 00 мин.

В 23 час. 55 мин. снова появился самолет-разведчик, который начал летать над кораблями на высоте 150-200 м. Миноносцы открыли зенитный огонь, но самолет пролетел перпендикулярно курсу кораблей и включил бортовые огни. Так он сделал пять галсов над кораблями, а на шестом заходе, в 1 час 10 мин., миноносцы были неожиданно атакованы торпедными катерами противника. Видимость была 3-4 кабельтовых, луна в это время зашла за горизонт (рис. 7).

Начиная с 1 час. 10 мин. до 04 час. 06 мин. торпедные катера противника пять раз атаковали наши корабли. Интервалы между атаками составляли 40–60 мин. Дистанция залпа колебалась в пределах 3–4 кабельтовых. Отворот после залпа производился в сторону, противоположную направлению движения кораблей. Катера выходили в атаку из темной части горизонта. Сама атака длилась 20–40 сек. В течение всех атак лишь двум миноносцам удалось сделать несколько орудийных залпов. Торпедные катера прикрывались короткой дымовой завесой. Наши миноносцы проявляли большое упорство и не уходили из назначенного района. Избежать попадания торпед удалось благодаря высокой бдительности и отличной организации службы наблюдения на миноносцах и периодической перемене курсов; за 5 часов было произведено свыше 90 поворотов и зигзагов. Противником было выпущено больше 10 торпед, но ни одна из них не попала в цель.

С точки зрения производства ночного поиска торпедными катерами, эта операция имела успех благодаря, главным образом, предвечерней разведке, которая затем продолжалась до поздней ночи (при луне). Примененный здесь прием воздушной доразведки перешел по существу в наведение самолетом торпедного катера путем включения над кораблями бортовых огней. Это отвлекало корабли от наблюдения за морем и в то же время означало целеуказание. Самолет ушел только тогда, когда убедился, что начались атаки катеров и что его задача выполнена. Благодаря малой высоте он, по-видимому, наблюдал и свои катера.

Командиры, наблюдавшие эту атаку, заявляют, что торпедные катера располагались полукольцом на исходных позициях и выжидали, наши миноносцы сами не приближались к ним, так как торпедные катера стреляли на стопе или на малом ходу. Затем катера стремительно отходили. Такой метод атаки уменьшает вероятность столкновения между самими катерами, но вероятность встречи с противником также уменьшается.

Встречи торпедных катеров противника со сторожевыми катерами МО. Осенью три катера МО отразили атаку двух вражеских торпедных катеров. Огонь был открыт с дистанции 15 кабельтовых, на курсе сближения. Подойдя ближе, наши катера обстреляли противника из пулеметов. Враг прекратил атаку и отошел, прикрываясь дымовой завесой.

В другой раз один катер МО отразил атаку четырех торпедных катеров. Огонь был открыт с дистанции 15 кабельтовых, при сближении на прямом курсе. Торпедные катера противника шли строем фронта. Не выдержав огня, они отказались от атаки.

Однажды два наших катера отразили атаку четырех торпедных катеров противника с дистанции 30 кабельтовых. Огонь был открыт при сближении на прямом курсе. Катера шли строем фронта. После третьего залпа катера противника разделились на две группы. Тогда катера МО рассредоточили огонь по обеим группам. Два вражеских катера вестовой группы пытались еще раз выйти в атаку, но первые два залпа накрыли головной катер. Вслед за этим был открыт огонь и из пулеметов. Торпедные катера противника отвернули и скрылись в шхерах.

Почти все дневные операции, проводившиеся торпедными катерами противника в условиях противодействия наших сторожевых катеров, не имели сколько-нибудь заметного успеха. Как правило, торпедные катера противника уклонялись от встреч с нашими сторожевыми катерами.

Анализируя боевые действия немецких торпедных катеров на Балтийском море, можно прийти к заключению, что относительно большие их потери следует отнести, с одной стороны, за счет малой скорости катеров и слабой тактической выучки их командиров, и, с другой, за счет хорошей выучки личного состава наших кораблей, умело отражавших вражеские атаки.

Поведение катеров противника при встречах с нашими кораблями позволяет сделать вывод, что враг не учел высокой подготовки нашего личного состава, проявлял трусость.

Кроме того, широкое применение авиации против торпедных катеров противника также снижало эффективность атак. Что же касается действий наших катеров МО, то они оказались хорошим боевым средством борьбы против торпедных катеров и охраны конвоев транспортов на морских коммуникациях, а их личный состав неизменно проявлял в бою доблесть и отвагу.

Авторы: капитан 3 ранга М. А. Белуш и капитан 3 ранга Л. А. Четверкин. Издание: «Морской сборник», 1942 год, № 6.

Информация