Как боролись с бегством войск во время Великой Отечественной войны

Ни шагу назад! Почтовая марка СССР выпуска апреля 1945 года. Рис. Г. Савицкого.

Вопрос выживания державы и народа

Летом 1941 года, когда танковые клинья вермахта рвались к Ленинграду, Москве и Киеву, ситуация на фронте была критической. Возникла угроза полного развала советского фронта.

К середине августа 1941 года число попавших в плен красноармейцев исчислялось сотнями тысяч человек. Белостокский, Минский, Уманский котлы были лишь самыми известными. Только за период с 22 июня и до конца 1941 года органы НКВД СССР задержали свыше 710 тыс. дезертиров-военнослужащих и более 71 тыс. уклонистов от мобилизации.

16 августа 1941 года Ставкой верховного главнокомандования был издан приказ №270, направленный на предотвращение трусости на поле боя. Предусмотренные в этом приказе меры не были ни уникальными в международной практике, ни излишне строгими.

Полностью название приказа № 270 звучало так: «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия». Под документом стояли подписи Сталина, Молотова, маршалов Буденного, Ворошилова, Тимошенко, Шапошникова и Жукова.

В приказе отдавалось должное мужеству и героизму наших войск, но сообщалось и о противоположных примерах, когда трусость, дезертирство и предательство приводили к поражениям нашей армии с массовой сдачей в плен.

Перед бойцами стоял выбор. Продолжать бороться до конца, не бросая оружия, «не щадя своей крови и самой жизни, до полной победы над врагом» (из текста воинской присяги) или, спасая жизнь, сдаться в плен.

В период господства антисоветской идеологии господствовал «чёрный» миф, что массовая сдача в плен красноармейцев была вызвана тем, что они не хотели умирать за «ненавистный большевистский строй». Поэтому из войск НКВД приходилось создавать заградительные отряды, расстреливающие красноармейцев, формировать штрафные роты и батальоны. Буквально «заваливать врага трупами».

На самом деле ничто не ново под луной. Таково свойство человеческой психики: умирать не хочется никому. А с проявлениями трусости в рядах войск боролись во все времена, в том числе очень жестоко.

Дезертиров карали с древнейших времен и очень жестко. Заградотряды существовали уже во времена Древней Персии и Александра Македонского.

Греческий историк Ксенофонт в своём произведении IV века до нашей эры «Киропедия» писал о задней шеренге в огромном войске персидского царя Кира Великого, в функцию которой входило: «ободрять тех, кто выполняет свой долг, сдерживать угрозами малодушных и карать смертью всех, кто вознамерится повернуть в тыл, вселять в трусов больше страха, чем враги».

Ксенофонт объясняет и психологическую необходимость заградотряда:

В Древнем Риме существовало такое явление, как децимация. Крупное подразделение за проявленную на поле боя трусость наказывали, предавая казни каждого десятого без расследования личной вины или невиновности в позоре. Перед казнью приговоренных публично секли розгами. Также за дезертирство полагалась конфискация имущества и смертная казнь или продажа в рабство.

В войске-орде Чингиз-хана поступали ещё более жестоко: за бегство с поля боя десятка воинов мог последовать приказ казнить всю сотню, в которой служили трусы.

А в японской традиции понятие «плен» в отношении воинов-самураев практически не существовало вообще. Потерпевший поражение на поле боя самурай должен был с улыбкой сообщить свое имя победителю, а потом совершить сэппуку (харакири). Бежавший же с поля боя воин обрекал себя на такое презрение окружающих, которое исключало сохранение за ним и его семьей почетного дворянского статуса.

Ничего не изменилось и позднее. Дезертиров всегда жестко наказывали. Существовали отдельные подразделения, которые поддерживали порядок и дисциплину (как ныне военная полиция), были заградительными отрядами.

Так, в царской России в годы Первой мировой войны формировались сначала казачьи заградительные отряды, действовавшие в конном строю, а затем и пешие пулемётные части, именовавшиеся «батальонами смерти». Также практиковалось выделение в качестве заградотрядов и обычных, но более надёжных частей, с приказом открывать огонь по солдатам, бегущим с позиций без приказа.

Такие же функции заградотряды выполняли и в годы Гражданской войны. Их формировали из частей ВЧК, частей особого назначения (ЧОН), часто это были воины-интернационалисты, отряды из бывших военнопленных австро-венгров, латышей, китайцев и т. д.

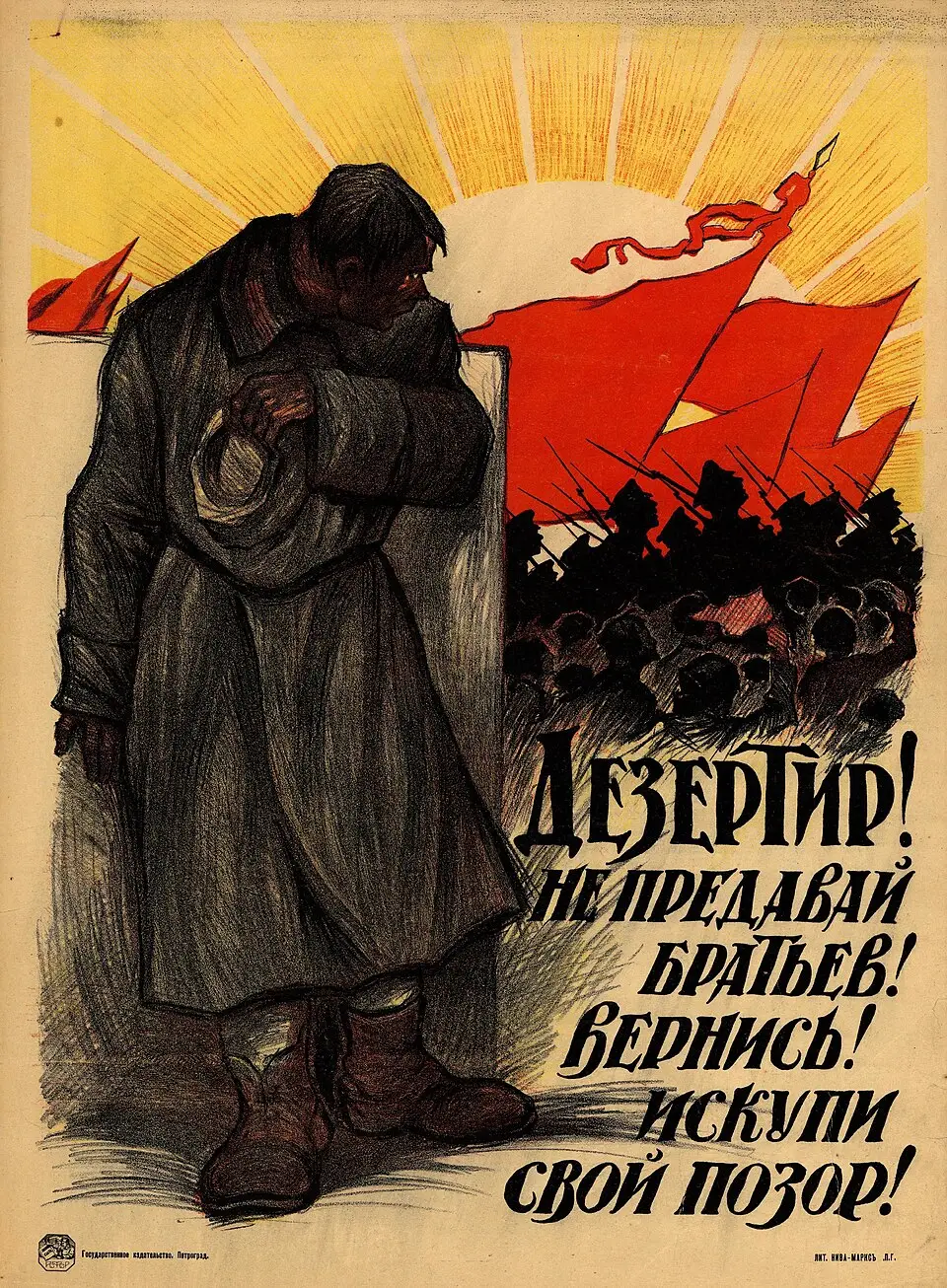

Советский плакат времён Гражданской войны в России. Л. О. Пастернак, 1919 год

Великая война

Приказом НКВД № 00941 от 19 июля 1941 года при особых отделах дивизий и корпусов были созданы отдельные стрелковые взводы, а при особых отделах армий – роты, при фронтах – батальоны, они были укомплектованы войсками НКВД.

Эти подразделения и стали так называемыми «заградительными отрядами». Они имели право организовывать службу заграждения, чтобы исключить бегство дезертиров, тщательно проверять документы всех военнослужащих, дезертиров арестовывать и проводить следствие (в течение 12 часов) и передавать дело в военный трибунал. Направлять отставших в их части, в исключительных случаях, для немедленного восстановления порядка на фронте, начальник особого отдела получал право расстрела дезертиров.

Также заградительные отряды должны были выявлять и уничтожать агентуру противника, проверять бежавших из немецкого плена.

В результате заградотряды в годы Великой Отечественной войны выполняли важнейшую функцию, они задерживали дезертиров, подозрительных лиц (среди которых встречались шпионы, диверсанты, агенты гитлеровцев). В критических ситуациях они сами вступали в бой с врагом. Также боролись с бандитами, включая националистические формирования в Прибалтике.

В ходе жесточайшего сражения за Москву, которое решало исход войны, Ставка, по просьбе командующего Брянским фронтом генерала Ерёменко, 5 сентября 1941 г. разрешила создать заградотряды в тех дивизиях, которые зарекомендовали себя как неустойчивые. Через неделю эту практику распространили на все фронты. Численность отрядов составляла один батальон на дивизию, по роте на полк.

Они подчинялись командиру дивизии и имели автотранспорт для передвижения, несколько броневиков и танков. Их задачей было оказание помощи командирам, поддержание дисциплины и порядка в частях. Они имели право применять оружие, чтобы остановить бегство и ликвидировать инициаторов паники.

То есть, их отличие от заградотрядов при особых отделах НКВД, которые были созданы для борьбы с дезертирами и подозрительными элементами, в том, что армейские отряды создавались для того, чтобы не допустить самовольного бегства частей. Они были крупнее (батальон на дивизию, а не взвод), комплектовали их не из бойцов НКВД, а из красноармейцев. Они имели право расстреливать инициаторов паники и бегства, а не расстреливать бегущих.

После коренного перелома в войне (после Курской битвы) заградительные отряды фактически стали выполнять функции комендантских рот, охраняли штабы, линии связи и дороги. 29 октября 1944 года приказом наркома обороны Сталина заградотряды были расформированы в связи с изменением обстановки на фронте. Личный состав пополнил стрелковые подразделения.

Чтобы остановить бегущих, они имели право стрелять над головами отступающих, расстреливать инициаторов и заводил перед строем. Но эти случаи не были массовыми, только индивидуальными. К тому же они могли готовить дополнительный оборонительный рубеж в тылу, чтобы остановить отступающих и чтобы они могли на нём закрепиться. В результате заградительные отряды НКВД и Красной армии внесли свой вклад в общую Победу, честно выполняя свой долг.

«Штрафбат» — российский телесериал 2004 года. Снят по одноимённому роману Эдуарда Володарского режиссёром Николаем Досталем. Типичный образец либеральной, антисоветской пропаганды: уголовники спасают Родину, хотя их в штрафных частях не было; заградотряды массово расстреливают своих; полное очернение особистов, бойцов и командиров НКВД, Красной Армии; братание с немцами и пр.

Долг по защите Отечества

Приказ № 270 проводил различение между семьями сдавшихся в плен рядовых красноармейцев и командиров и политработников, «во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу». Для первых предусматривалось лишение государственной помощи, положенной родственникам защитников Отечества, а для членов семей командного состава, проявившего трусость, был предусмотрен арест.

Кому больше дано, с того больше и спросится. В том числе в смысле материального обеспечения. Советские офицеры получали хорошее жалованье. Перед войной командир взвода получал 625 рублей, ротный – 750, комбат – 850, командир полка – 1200 рублей в месяц, комдив – 1600 рублей.

С началом боевых действий эти оклады увеличились в среднем наполовину, не считая премий. Например, за каждый сбитый самолёт нашему лётчику доплачивалось по тысяче рублей. Для сравнения: средняя довоенная зарплата в СССР была 330 рублей в месяц.

Сталина часто критикуют, придумывая откровенные глупости, рассчитанные на людей с узким кругозором, вроде того, что все советские военнопленные после освобождения из гитлеровских лагерей отправлялись в советский ГУЛАГ либо расстреливались. На самом деле освобожденных пленных красноармейцев после проверки СМЕРШем в большинстве случаев отправляли на передовую воевать дальше. Также было и после завершения войны: после проверки военнопленных в фильтрационных лагерях подавляющее большинство было отправлено обратно в ВС, в народное хозяйство.

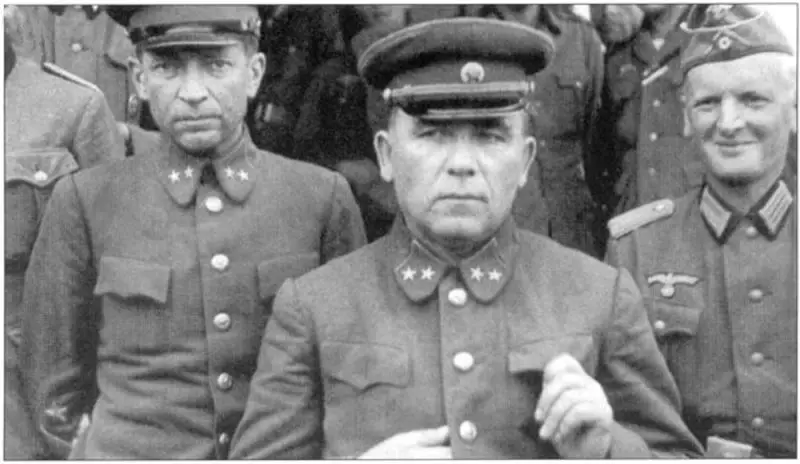

К сдавшимся в плен офицерам и политработникам отношение было более строгим. Чаще всего их, разжаловав в рядовые, тоже направляли на передовую. Хотя проверки давали разные результаты. Так, командующего 6-й армией генерала Музыченко, попавшего в плен в Уманском котле в июле 1941 года, после проведенной проверки восстановили в генеральском звании, и он впоследствии занимал должность заместителя командующего Приволжским военным округом. А командарма 12-й армии Понеделина, который сдался в плен в том же Уманском котле, не исчерпав всех возможностей сопротивления, судили и расстреляли.

Семьи дезертиров и предателей приказом № 270 приказывалось подвергать аресту. Их отправляли в 5-летнюю ссылку в отдаленные районы Севера и Сибири. При этом несовершеннолетних детей предписывалось не помещать в тюремные учреждения («пересылки»).

Наказание за измену Родине предполагало и конфискацию имущества изменника. Семьи военных жили чаще всего в служебном жилье по месту службы. Такая жилплощадь за ними не сохранялась. Как правило, им подыскивали жилье в других местах, где не хватало рабочих рук.

Таким образом, приказ № 270, как и более поздний приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР Сталина от 28 июля 1942 года («Ни шагу назад!»), не содержал каких-то особо жестоких мер, впервые примененных в советской практике. Он был призван напомнить бойцам и командирам Красной Армии об их долге по защите Отечества, своих родных и близких – и о наказании для тех, кто, желая сохранить жизнь любой ценой, готов был долг нарушить.

Советская власть в условиях вторжения гитлеровского «Евросоюза», который нацелился на полное решение «русского вопроса», то есть физическую ликвидацию коренных народов Русской цивилизации, успешно решила вопрос выживания державы и народа.

Пленные красноармейцы в открытых товарных вагонах в районе Брянска. Ноябрь - декабрь 1941 г. Во время таких рейсов гитлеровцы буквально вымораживали целые эшелоны пленных красноармейцев.

Приложение. Документы о деятельности заградительных отрядов // Топтыгин А.В. Неизвестный Берия. М. СПб., 2002.

Совершенно секретно

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

Генеральному комиссару государственной безопасности

товарищу БЕРИЯ

СПРАВКА

С начала войны по 10-е октября с. г. Особыми отделами НКВД и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла задержано 657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших с фронта.

Из них оперативными заслонами Особых отделов задержано 249 969 человек и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла — 407 395 военнослужащих.

Из числа задержанных, Особыми отделами арестовано 25 878 человек, остальные 632 486 человек сформированы в части и вновь направлены на фронт.

В числе арестованных Особыми отделами:

шпионов — 1505

диверсантов — 308

изменников — 2621

трусов и паникёров — 2643

дезертиров — 8772

распространителей провокационных слухов — 3987

самострельщиков — 1671

других — 4371

Всего — 25 878

По постановлениям Особых отделов и по приговорам Военных трибуналов расстреляно 10 201 человек, них расстреляно перед строем — 3321 человек.

Зам. Нач. Управления ОО НКВД СССР

Комиссар гос. безопасности 3 ранга

Мильштейн

[октябрь] 1941 года».

Итак, из 657 364 задержанных заградотрядами и оперативными заслонами особых отделов арестовано было всего 25 878 человек, то есть 4%.

На защите Сталинграда.

Из сообщения Особого отдела НКВД Сталинградского фронта в Управление особых отделов НКВД СССР от 14 августа 1942 года «О ходе реализации приказа №227 и реагировании на него личного состава 4-й танковой армии»:

Красноармеец того же полка и дивизии Огородников произвёл саморанение левой руки, в совершённом преступлении изобличён, за что предан суду военного трибунала.

На основании приказа № 227 сформировано три армейских заградотряда, каждый по 200 человек. Указанные отряды полностью вооружены винтовками, автоматами и ручными пулемётами. Начальниками отрядов назначены оперативные работники особых отделов.

Указанными заградотрядами и заградбатальонами на 7.8.42 г. по частям и соединениям на участках армии задержано 363 человека, из которых: 93 чел. вышли из окружения, 146 – отстали от своих частей, 52 – потеряли свои части, 12 – пришли из плена, 54 – бежали с поля боя, 2 – с сомнительными ранениями.

В результате тщательной проверки: 187 человек направлены в свои подразделения, 43 – в отдел укомплектования, 73 – в спецлагеря НКВД, 27 – в штрафные роты, 2 – на медицинскую комиссию, 6 чел. – арестовано и, как указано выше, 24 чел. расстреляно перед строем.

Сталинградская эпопея: Материалы НКВД СССР и военной цензуры из Центрального архива ФСБ РФ. М., 2000.

В соответствии с приказом НКО № 227 по состоянию на 15 октября 1942 года было сформировано 193 армейских заградительных отряда, в том числе 16 на Сталинградском фронте (несоответствие этой цифры процитированному выше приказу генерал-лейтенанта Гордова объясняется изменением состава Сталинградского фронта, из которого был выведен ряд армий) и 25 на Донском.

При этом с 1 августа по 15 октября 1942 года заградотрядами было задержано 140755 военнослужащих, сбежавших с передовой линии фронта. Из числа задержанных арестовано 3980 человек, расстреляно 1189 человек, направлено в штрафные роты 2776 человек, штрафные батальоны 185 человек, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 131094 человека.

Наибольшее число задержаний и арестов произвели заградительные отряды Донского и Сталинградского фронтов. По Донскому фронту было задержано 36109 человек, арестовано 736 человек, расстреляно 433 человека, направлено в штрафные роты 1056 человек, штрафные батальоны 33 человека, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 32933 человека.

По Сталинградскому фронту задержано 15649 человек, арестовано 244 человека, расстреляно 278 человек, направлено в штрафные роты 218 человек, в штрафные батальоны — 42, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 14833 человека.

Пленные командующий 12-й армией РККА генерал-майор П. Г. Понеделин (в центре) и командир 13-го стрелкового корпуса 12-й армии генерал-майор Н. К. Кириллов. Район Умани. Август 1941 г.

В начале августа 1941 года южнее Умани немецкими войсками были окружены 20 дивизий 6-й и 12-й армий из состава Южного фронта. В плен попали около 55 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе и генералы Понеделин и Кириллов. Немцы широко использовали факт сдачи в плен таких высокопоставленных офицеров, в том числе и эту фотографию, в пропагандистских целях. Приказом Ставки ВГК № 270 от 16 августа 1941 года Понеделин и Кириллов были объявлены злостными дезертирами и изменниками Родины. 13 октября 1941 года заочно приговорены к расстрелу. Пленные генералы содержались в немецких концлагерях. Известно, что, находясь в плену, генералы вели себя достойно, не сотрудничали с немцами, несмотря на посулы и известные им решения, принятые в отношении них в СССР. 29 апреля 1945 года они были освобождены американскими войсками. Понеделину предлагали службу в армии США, но он ответил отказом. 3 мая их передали советской стороне.

Несколько месяцев после освобождения генералы жили свободно, но 30 декабря 1945 года были арестованы. 25 августа 1950 года осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР по статье «измена Родине военнослужащим», приговорены к высшей мере наказания и в тот же день расстреляны. Реабилитированы той же Военной коллегией Верховного суда СССР в 1956 году за отсутствием в их действиях состава преступления.

Информация