Блестящие гвардейцы Российской империи

Ф. Крюгер. Русская гвардия в Царском Селе в 1832 году. 1841, Камеронова галерея, Пушкин

«Был бы гвардии он завтра ж капитан. — Того не надобно; пусть в армии послужит. — Изрядно сказано! пускай его потужит…»

«Капитанская дочка», А. С. Пушкин.

В России привилегированные части, охранявшие царскую особу, существовали и до Петра I. Уже при его отце, царе Алексее Михайловиче, появилась отборная сотня «сокольников» со своим собственным уставом (1668), знаменем, штатом и начальными людьми, которая постоянно сопровождала царя на охоте и участвовала в торжественных церемониях. Были при особе царя и «стремянные конюхи», причем в таком количестве, что они составили целый Стремянный полк. Однако непосредственными предшественниками русской гвардии были так называемые «потешные» войска Петра I, обученные «иноземному строю».

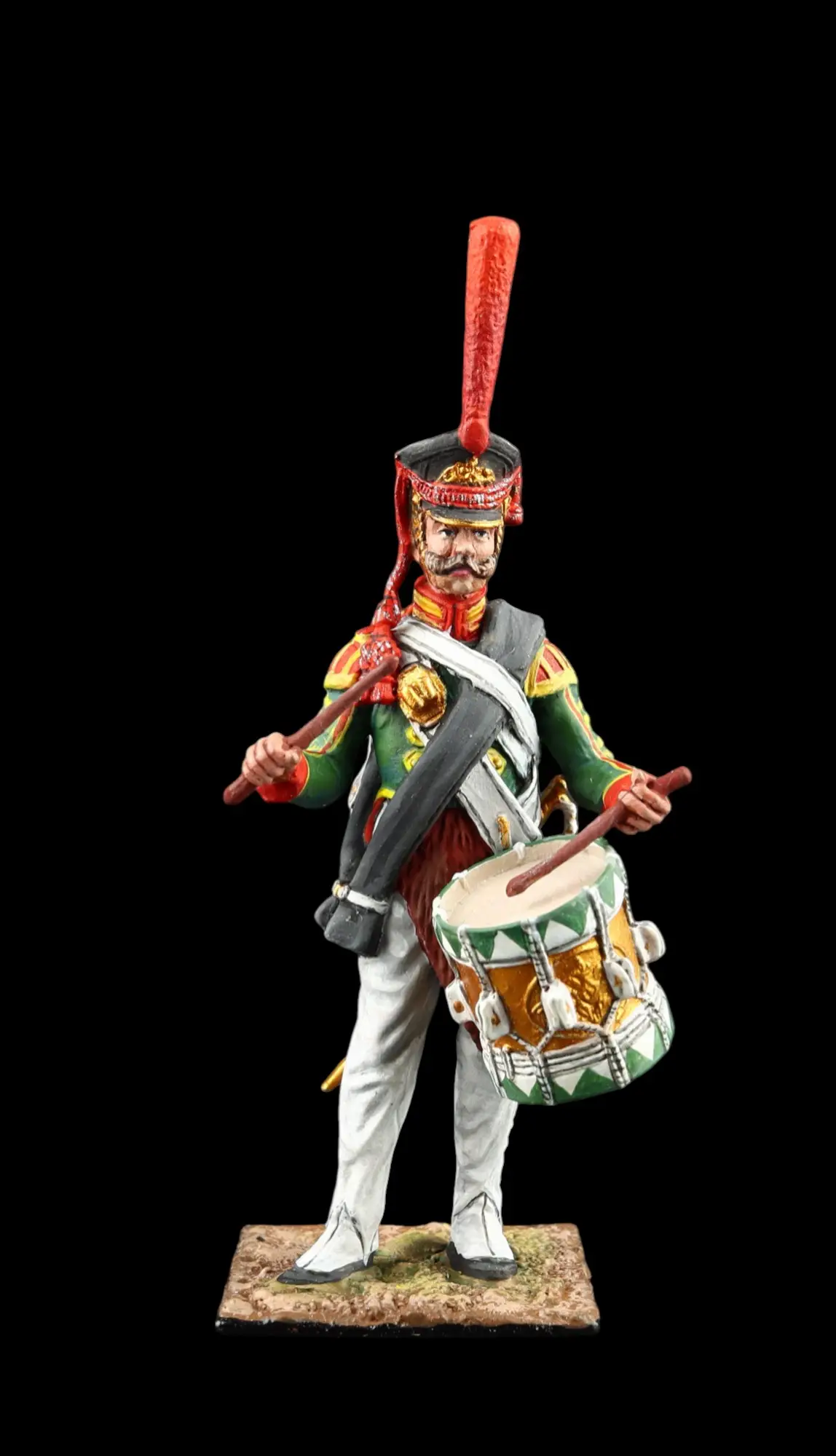

Гренадерский барабанщик лейб-гвардии Преображенского полка, 1708-1712 гг. Производители: «Silver Dream Studio» и «EK Castings»

Ну а первым русским гвардейцем по традиции считается Сергей Леонтьевич Бухвостов, записавшийся в «потешные» в 1683 году. В 1692 году «потешных» свели в 3-й Московский выборный полк под началом полковника А. М. Головина. А потом его разделили сразу на два полка: Преображенский и Семёновский, названные так по местам их квартирования. В 1700 году оба полка на западный манер назвали лейб-гвардейскими (от нем. «Leib» — «тело»). Этим подчеркивалась их приближенность к особе государя и дарованная им счастливая обязанность по его охране.

Офицер гренадерской роты Преображенского полка, 1702-1708 гг. Производители: «Silver Dream Studio» и студия «Ратник»

В первые годы существования гвардейских полков и у преображенцев, и у семёновцев единая форма одежды отсутствовала — не хватало одноцветного сукна. Мундиры регламентированного цвета и покроя оба полка получили лишь перед Северной войной. Как и солдаты остальных пехотных частей, семёновцы были вооружены фузеями (ружьями с кремневыми замками) с багинетами (кинжальными штыками, которые вставлялись рукояткой непосредственно в ствол ружья). Примкнув багинеты, фузилеры русской пехоты в петровской армии стрелять уже не могли — вот так традиции русского штыкового боя и зародились.

Гвардейский гренадер. Россия, 1712-1720 гг. Производители: «Silver Dream Studio» и « EK Castings»

В 1700 году в битве при Нарве первые гвардейские полки в течение трёх часов с беспримерным мужеством сдерживали натиск шведов и тем самым спасли русскую армию от полного разгрома. За что обер-офицеры этих полков были награждены нагрудным офицерским знаком с надписью «1700 ноября 19» и пальмовыми ветвями (в шведской армии эти ветви были только на знаках у штаб-офицеров). После сражения царь Петр отдал приказ: на парадах преображенцам вместо зеленых чулок носить красные, так как сражались они «по колено в крови».

Впрочем, привилегии гвардейцам внешними знаками отличия отнюдь не ограничивались. Так, 20 августа 1706 года царь указал, чтобы старшинство в гвардейских чинах на одну ступень было выше, чем в армии, и, соответственно, более высоким было бы и жалование. А по «Табели о рангах» (1722 года) эту разницу увеличили уже на две ступени. Интересно, что Пётр I использовал гвардейских офицеров еще и для проведения следствий по поводу злоупотреблений, посылал контролировать исполнение его указов на местах и наблюдать за выполнением военных контрактов, а рядовых гвардейцев отправлял к губернаторам по поводу взыскания налогов!

Состояла петровская гвардия преимущественно из дворян. Только после больших потерь в сражениях в гвардейские полки стали брать пополнение из армии и рекрутских наборов. Более того, каждый дворянин, поступавший на военную службу, прежде чем стать офицером армии, должен был прослужить рядовым в одном из гвардейских полков до тех пор, когда государь лично не утверждал присвоения ему офицерского звания. То есть служба в гвардии заменяла тогда обучение в военно-учебных заведениях.

Гренадёр лейб-гвардии 1786-1796 гг. Производители: «Silver Dream Studio» и «Оловянный Парад»

А дальше стало так, что гвардейские полки, как самые приближенные «люди с оружием» к трону, сыграли решающую роль в дворцовых переворотах XVIII века. Так, главной силой переворота, приведшего к власти Елизавету I, дочь Петра I, была гренадерская рота Лейб-гвардии Преображенского полка, Екатерину II возвели на трон Измайловский и Семёновский полки, а большинство участников заговора против императора Павла I также были гвардейскими офицерами (в частности, в нем участвовали командиры полков Семеновского, Кавалергардского и Преображенского).

Егерь Лейб-Гвардии Измайловского полка выполняет команду «Скуси патрон!» 1788-1796 гг. Производители: «Silver Dream Studio» и «Chronos-Miniatures»

С 1800 года в гвардии распространилась система шефства над полками членов царской фамилии, ставших почетными полковыми командирами. В частности, шефами сразу нескольких гвардейских полков стали сам император, императрица и великие князья. Император Александр I числился шефом Преображенского, Егерского и Павловского полков, а также 1-го и 4-го стрелковых полков, а еще Кирасирского Его Величества (их называли еще «Желтыми» или Царскосельскими кирасирами) и Конногвардейского полка. Императрица была шефом у полка кавалергардов и Кирасирского Её Величества полка и еще нескольких. Соответственно, шефы полков носили мундир «подчинённого» им полка, причём для императриц и великих княжон шились особые дамские мундиры.

Офицер Кавалергардского полка, 1799-1801 гг. Производители: «Silver Dream Studio» и «Георгиевский Крест»

Рядовой Лейб-кирасирского полка. Россия, 1810-1811 гг. Производители: «Silver Dream Studio» и «EK Castings»

В 1813 году увеличением количества частей в гвардии ее разделили на «старую» и «молодую». При этом «благодарность» царской фамилии своей гвардии за преданность непрерывно возрастала. Так, по состоянию на 1883 год армейскому офицеру требовалось более 30 лет, чтобы дослужиться до чина полковника, тогда как гвардейскому — от 15 до 18 лет, а если он служил в одном из трех наиболее привилегированных гвардейских полках, то и всего 10 лет. При этом количество гвардейских полков и отдельных подразделений в российской императорской армии не уменьшалось, а только росло!

Барабанщик гвардейской пехоты в летней полной форме, 1812 г. Производители: «Silver Dream Studio» и «Георгиевский Крест»

Полковник Лейб-гвардии Драгунского полка. Россия, 1810-1815 гг. Производители: «Silver Dream Studio» и «EK Castings»

К концу XIX — началу ХХ века офицеры гвардии, как и в эпоху Петра I, в большинстве своем являлись дворянами. В гвардейской кавалерии их было 96,3 процента, в гвардейской пехоте — 90,5. В то же время среди офицеров армейской пехоты таковых было всего лишь 39,6 процентов. Даже браки гвардейских офицеров и те строжайше контролировались, и женитьба на дочери купца, банкира или биржевика, пусть даже и с многотысячным приданым, влекла за собой выход из гвардейского полка. Потомственный дворянин-офицер мог жениться только на потомственной дворянке. Выгоняли из гвардии также и за непристойное поведение*. Но вот с 1700 по 1900 год за непристойное поведение в отставку офицеры Преображенского полка отправлялись лишь… дважды!

Фейерверкер Лейб-гвардии Конной артиллерии, 1812-1814 гг. Производители: «Silver Dream Studio» и « EK Castings»

Рядовой Лейб-гвардии гусарского полка. Россия, 1810-1814 гг. Производители: «Silver Dream Studio» и « EK Castings»

Обер-офицеры Лейб-Гвардии Кирасирского Его Величества и Лейб-Кирасирского Её Величества полков. (В парадной форме.) 15 марта 1855. Пиратский К. К. (1813–1871). Литография № 24 из издания «Перемены в обмундировании и вооружении войск Российской Императорской армии с восшествия на престол Государя Императора Александра Николаевича». СПб., 1857–1881

Гвардейские полки обычно располагались в Санкт-Петербурге и его окрестностях, поэтому нет ничего удивительного, что его называли еще и военной столицей России. К 1914 году в нем квартировали следующие воинские части и соединения: 1-я гвардейская пехотная дивизия (полки лейб-гвардии Преображенский, Семеновский, Измайловский, Егерский); 2-я гвардейская пехотная дивизия (полки лейб-гвардии Московский, Гренадерский, Павловский, Финляндский); гвардейская стрелковая бригада; 1-я гвардейская (тяжелая) кавалерийская дивизия (полки: Кавалергардский, лейб-гвардии Конный, лейб-гвардии Кирасирский Его Величества, лейб-гвардии Кирасирский Ея Величества, лейб-гвардии Казачий Его Величества, лейб-гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича, лейб-гвардии Сводно-Казачий); 2-я гвардейская кавалерийская дивизия (полки лейб-гвардии Конно-гренадерский, Уланский Ея Величества, Драгунский, Гусарский Его Величества). Артиллерию представляли 1-я и 2-я лейб-гвардии артиллерийские бригады, гвардейский стрелковый артиллерийский дивизион, лейб-гвардии конная артиллерия (две батареи), лейб-гвардии 1-й мортирный дивизион.

Портрет группы дворцовых гренадер, 1870-1880 гг.

Портрет рядового Роты Дворцовых Гренадер М. Кулакова. 1915. Владимир Поярков (1869-…). Музей гвардии СпБ

А были еще и такие гвардейские части, как лейб-гвардии Саперный батальон, гвардейская авиационная рота, гвардейский морской экипаж. Вне состава дивизий числился Собственный Его Императорского Величества Конвой (четыре сотни), гвардейский полевой жандармский эскадрон и рота Дворцовых гренадер.

Конная фигурка последнего российского императора Николая II. Производитель: «Георгиевский крест»

Нужно заметить, что гвардейские полки были не только привилегированными частями российской императорской армии, но и лучшими, образцовыми, и служить в них было не так-то легко и просто даже титулованным дворянам. Большое внимание в гвардии обращали, например, обращалось на внешний вид солдат и офицеров, на их выправку и обмундирование. На высоте положения должно было быть и «строевое образование» гвардейца, то есть его умение маршировать, отдавать честь и выполнять «приемы» или эволюцию с ружьем, саблей, палашом и т. д.

В принципе, подать прошение о поступлении в гвардейский полк мог любой выпускник высшего военно-учебного заведения. Но на выпускных экзаменах он должен был набрать так называемый «гвардейский» балл (довольно высокий) и в обязательном порядке быть потомственным дворяни¬ном. Причем решение о принятии его в полк было не в компетенции его командира, а собрания офицеров полка, которые очень внимательно относились ко всем кандидатам (моральный облик, нравственные качества, общественная репутация не только самого кандидата, но и его семьи, его рода) и не допускали в свою среду недостойных.

Интересно, что нижних чинов, которые попадали в гвардейские полки по призыву, тоже существовали тщательно выверенные критерии отбора. Например, в лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки брали людей ростом не ниже 185 см, в первый полк — блондинов (в 3-ю и 5-ю роты с бородами), а во второй — шатенов, но без бород. В лейб-гвардии Павловский полк отбирали курносых, рыжих и среднего роста (170 — 175 см), в Кавалергардский полк самых высоких мужчин (185 — 190 см), голубоглазых и сероглазых блондинов без бород, в лейб-гвардии Конный — высоких жгучих брюнетов с усиками, в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества тоже высоких, рыжих, длинноносых, в лейб-гвардии Гусарский — хорошо сложенных шатенов (эскадрон Его Величества — с бородой) среднего роста.

Ну и понятно, что гвардейские части отличались еще и своей униформой, которую шили из более дорогого и тонкого сукна. Но самым заметным отличием у гвардейской пехоты были пристегивающиеся на грудь цветные лацканы, петлицы на воротнике и клапанах обшлагов, а также кивера образца 1909 г. Три полка в этой дивизии имели алые лацканы с белыми выпушками, а четвертый – лейб-гвардии Егерский – светло-зеленые. В полках 2-й дивизии лацканы были тоже алыми, но без выпушек, тогда как в гвардейских стрелковых полках они были малиновые. Выпушками, если они были положены, украшали также обшлага и клапаны на них, а также борт мундира.

Рядовой лейб-гвардии пехотного полка, Россия, 1914 г. Производитель: «Солдатики Публия»

Все виды форменной одежды, которая требовалась солдатам гвардейских полков, шились на полковых швальнях из казенного материала, а вот господам офицерам приходилось на униформу раскошеливаться.

Так, в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку (а в кавалерии униформа была особенно дорогой и сложной) нужно было иметь целых семь ее комплектов: парадная в строю, парадная вне строя, бальная или «эрмитажная», обыкновенная в строю и вне строя, служебная и повседневная. Для каждой из этих семи видов обмундирования требовались разные предметы одежды и обуви. В результате гвардеец тратил вчетверо больше на обмундирование, чем армеец. Бюджет только что произведенного офицера в гвардии колебался от 150 до 200 рублей в месяц. А жалованье вместе с квартирными деньгами составляло всего лишь 80 рублей, в то время как высококвалифицированные рабочие, в том числе токари, на крупных металлургических и металлообрабатывающих заводах Санкт-Петербурга получали до 75–120 рублей в месяц. Правда, состоятельные офицеры получали недостающие деньги от родственников. Но таковых было не очень и много. Так что начинающему гвардейскому офицеру приходилось экономить и экономить. Ничего лишнего позволить он себе просто не мог.

Конечно, правительство обо всем этом знало. Например, выпускникам военных училищ, окончившим их с отличием и изъявившим желание служить в гвардии, при отсутствии средств «на обзаведение» выплачивалась стипендия от 650 до 700 рублей в год. Но и этих денег им едва-едва хватало. Поэтому о «разгульной жизни гвардейцев» российской императорской армии можно говорить весьма условно. Да, дети князей и графов с достатком себе такое позволить могли, однако большинство нет.

Так что, вопреки сложившемуся — особенно в советское время — стереотипу, обладатель гвардейского мундира с расшитым воротником и золотыми эполетами далеко не всегда был прожигателем жизни, швыряющимся деньгами направо и налево. Очень часто их носили молодые люди средней обеспеченности или даже бедные, но серьезным образом относившиеся к своей карьере офицера и видевшие именно в ней свое призвание.

Фигурка рядового из полка георгиевских кавалеров. Солдат – георгиевский кавалер представлен в стандартном обмундировании на момент формирования таких полков в 1917 г. Мундир с белыми погонами, обшитыми по краям георгиевской ленточкой. По борту гимнастерки – узкая георгиевская ленточка, по обшлагам и на брюках – оранжевый кант. Вооружение: винтовка Мосина образца 1891 г. Высота фигурки: 75 мм. Производитель: «Эйджес. Санкт-Петербургская историческая коллекция»

Интересно, что среди войск Санкт-Петербургского гарнизона были и совершенно особые части, форменная одежда которых не имела аналогов в армии и создана исключительно ради того, чтобы подчеркнуть их особое положение. Одной из них была рота Дворцовых гренадер, созданная императором Николаем I на 15-летний юбилей Отечественной войны 1812 г. В дворцовые гренадеры зачисляли нижних чинов из гвардейских войск, которые участвовали в сражениях с Наполеоном и имели награды за Отечественную войну и Заграничный поход русской армии 1813 — 1814 гг.

Мундир у них был из темно-зеленого сукна, с воротником, обшлагами и клапанами на них, с лацканами и отделкой фалд красного цвета, богато украшенными матовым золотым галуном (шевроны на воротнике, лацканах и клапанах, четыре — на левом рукаве). На зимние брюки из темно-зеленого сукна также нашивались лампасы из матового золотого галуна. О войне с Наполеоном напоминал и головной убор дворцовых гренадер — высокая шапка из медвежьего меха, с позолоченным гербом и гранатой, с золотым кутасом и кистью, похожая на знаменитые шапки гвардейцев французского императора.

Присутствуя на парадах, дипломатических приемах и разных других торжественных мероприятиях и празднествах, дворцовые гренадеры как бы олицетворяли собой историю русской армии и простых ее солдат, всегда готовых пойти в бой «за Веру, Царя и Отечество».

Никаких аналогов в армии не имела и парадная форменная одежда лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской фамилии полка. Он был сформирован в 1854 г., во время Восточной войны, и сразу же получил обмундирование в «русском народном стиле» — кафтан без воротника, на пуговицах, и шапку с меховым околышем и четырехугольным верхом из сукна и медным ополченческим крестом вместо положенной всем остальным кокарды.

Своя парадная форма была и у Гвардейского полевого жандармского эскадрона, которые носили куртки голубого цвета с красной выпушкой на бортах и воротнике, клапанах карманов и обшлагах, а еще аксельбанты, каски из белого металла и серо-синие шаровары, опять же с красными выпушками по швам.

Кроме лейб-гвардии была у российского императора и «Собственная его императорского величества охрана», в которую до революции 1917 года входили: гвардейская пехотная рота, дворцовая полицейская часть, рота дворцовых гренадер (выполнявших как охранные, так и представительские функции), железнодорожная инспекция, «Собственный его императорского величества гараж» и «Собственный его императорского величества конвой» из казаков.

С началом Первой мировой войны гвардейские части российской императорской армии были тут же брошены в огонь сражений, в котором выпестованные в предвоенные годы полки практически все и погибли. Конечно, на место павших солдат и офицеров тут же набрали новых и набирали в течение всей войны, вот только это уже не была прежняя «опора престола», а солдатская масса из недовольных тяготами войны крестьян и рабочих и офицеров, закончивших краткосрочные офицерские курсы. Своей красивой парадной формы они уже даже не знали, ходили в армейском обмундировании, да и обучены были кое-как.

И неудивительно, что расквартированные в столице гвардейские части не вступились за своего государя-императора, поскольку только о том и думали, как бы не попасть на фронт, а остаться здесь, в Петрограде, и ни в какие политические дрязги, чреватые стрельбой, не вмешиваться. А будь под руками у царя его прежняя гвардия, которую вполне можно было бы и поберечь как раз на случай таких вот чрезвычайных обстоятельств, еще неизвестно, в какую бы сторону повернул бы у нас в России ход истории! Вот только сослагательного наклонения она не имеет!

*В отставку офицеры-гвардейцы отправлялись по различным, чаще всего «бытовым» причинам: за уклонение от уплаты долгов, мошенничество, лень, пьянство. Отставка грозила и в том случае, если: «Будучи во дворце в карауле, был найден раздетым и спящим». Был еще один вид нарушений, связанный с переводом в обычную часть или даже отставкой. «Поступки непристойные», то есть те, что затрагивали честь дамы или свидетельствовали о политической неблагонадежности провинившихся. Например, известен случай, когда молодые офицеры попытались в ресторации накормить супом бюст императора… Такое, конечно, никому не прощалось!

Информация