Как американцы ядерное оружие испытывают

Путь гегемона

Если кто-то до этого момента считал, что Соединенные Штаты Америки в 1996 году подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний из благих побуждений, сильно заблуждается. Даже в самой процедуре признания Договора со стороны американцев есть признаки двуличия. Подписать-то подписали, но до сих пор не ратифицировали, то есть официально на территории США он в силу не вступил. Россия, к слову, и подписала, и ратифицировала данный Договор.

Судя по всему, Вашингтон никогда до конца не согласится с международным актом, апеллируя к «необходимости обеспечения надежности ядерного арсенала США и ограниченным возможностям создаваемого верификационного механизма ДВЗЯИ по обнаружению ядерных взрывов малой и сверхмалой мощности». Но мораторий на ядерные испытания на территории США все-таки действует. И дело здесь не в борьбе за мир во всем мире и не в заботе об экологическом благополучии американцев, а в банальном чувстве превосходства.

В середине 90-х годов в инженерно-научной интеллигенции Соединенных Штатов сложилось ощущение, что вычислительные мощности суперкомпьютеров позволяют безболезненно отказаться от реальных испытаний атомных спецбоеприпасов. Самое главное, что ни у кого в мире подобных машин в наличии не было, поэтому американским военным можно было спать спокойно. Россия к тому времени едва смогла спасти свой ядерный щит, была обложена серьезными ограничениями на импорт высокотехнологичного оборудования, а Китай вообще казался «своим парнем».

США пытались тормозить развитие СССР с 1949 года, когда организовали Координационный комитет по многостороннему контролю за экспортом (CoCom). Полупроводники и программное обеспечение по протоколам шли в категории продукции двойного назначения и поставлялись в страну Советов в крайне ограниченных количествах.

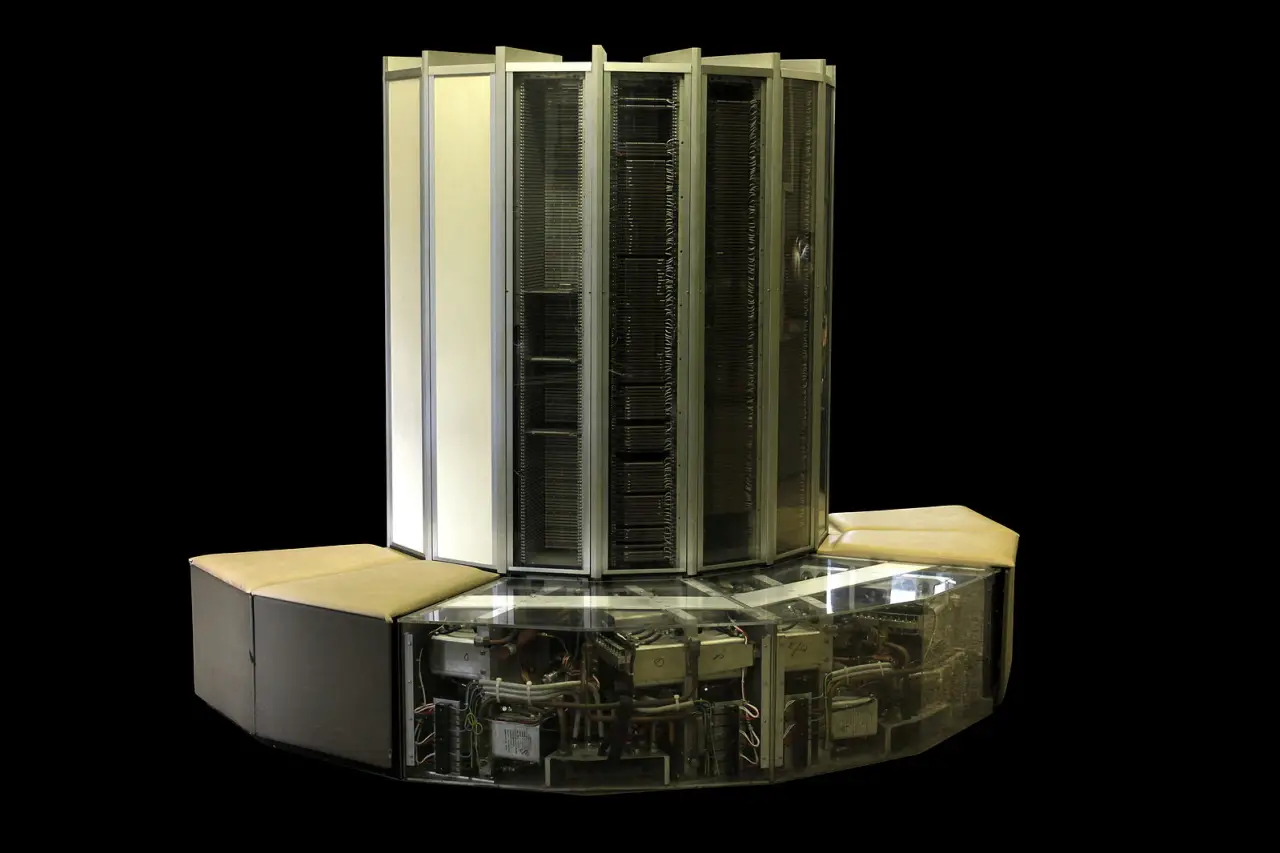

Cray-1

Ограничения были асимметричны: после 1981 года Китай получил доступ к более продвинутым технологиям, чем СССР, чтобы ослабить советское влияние в Азии. Например, экспорт суперкомпьютера Cray-1 образца 1976 года в СССР был запрещен. На Западе считают, что таким образом смогли замедлить советскую микроэлектронику на 5–10 лет. После распада СССР запреты ослабли, но США продолжали ограничивать доступ в страну высоких технологий сразу через три барьера: правила экспортного администрирования (EAR), режим Вассенара и регламенты международной торговли оружием (ITAR). Не забываем про пресловутую поправку Джексона-Вэника, которую отменили только в 2012 году, но заменили не менее одиозным «законом Магнитского».

В Россию, помимо прочего, запрещено поставлять современные фотолитографы от голландской ASML – это единственный в мире производитель высококлассного оборудования для печати чипов. Всё вышесказанное влияло на уровень развития микроэлектроники в России, и американцы считали, что имеют солидное превосходство в этом секторе. Всеобъемлющий отказ от натурных ядерных испытаний выгоден, прежде всего, Вашингтону, так как только в Америке могут моделировать подобные события на должном уровне. И не только моделировать, а еще и предсказывать поведение ядерных боеприпасов спустя несколько десятков лет хранения в шахтах и арсеналах.

Дорогу «суперам»!

За ядерную программу в США отвечают три конторы – Сандийские национальные лаборатории, Лос-Аламос и Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса. Первая отвечает за работу с неядерными компонентами ядерного оружия. В Лос-Аламосе с 1943 года занимаются исключительно оборонными проектами, а в Ливерморе – с 1953 года. Как только ядерные испытания перевели в виртуальное пространство, все профильные лаборатории подключили к инициативе ускоренного стратегического вычислительного моделирования (Accelerated Strategic Computing Initiative – ASCI).

Официально проект предназначен для разработки надежных вычислительных моделей физических и химических процессов, связанных с проектированием, производством и деградацией ядерного оружия. К 2004 году американцы намеревались точь-в-точь моделировать ядерный взрыв любой мощности и любого типа. В сравнении с предыдущими этапами ядерной гонки, цифровое моделирование испытаний требовало гораздо меньше ресурсов и финансирования. Задача состояла в постройке серии суперкомпьютеров и написании соответствующего программного обеспечения.

Сказано — сделано, и в 1996 году Сандийская лаборатория получает машину ASCI Red. Этот агрегат первым в мире достиг производительности более 1 триллиона арифметических операций в секунду (терафлопс). Построила суперкомпьютер для Министерства энергетики (именно здесь работают над ядерным проектом США) компания Intel. Размеры агрегата впечатляют — площадь залов для размещения достигала 150 кв. метров, процессоры, коммутаторы и диски упаковывались в 104 огромных шкафа, а совокупное энергопотребление «супера» было как у небольшого городка.

Уже к 1999 году ASCI Red разогнали до 3,1 терафлопса, что продлило его титул самого мощного в мире компьютера. Вычислительные мощности проекта росли как на дрожжах – со временем собрали машины «Blue Pacific» и «Blue Mountain». Первый тянул 2,1 терафлопса и работал в Ливерморской лаборатории, а второй достигал 3 Тфлопс в Лос-Аламосе. На рубеже столетий это казалось чем-то невообразимым, но всё познаётся в сравнении. Прошло уже четверть века, и сейчас настольные компьютеры средней руки могут похвастаться производительностью в 5-10 терафлопс и даже более.

«Супер» в Ливерморской национальной лаборатории

В 2002 году появился ASCI Q, который рассчитывал процессы ядерного взрыва со скоростью 14 Тфлопс и был вторым в мире по производительности. Не будем углубляться в тонкости американского строительства суперкомпьютеров, укажем только, что с 1997 года специально под программу построили не менее дюжины вычислительных машин. Например, один из лучших в мире «суперов» Sequoia в 2009 году выдал целых 16 петафлопсов, в очередной раз став самым быстрым в мире.

Чем вообще занимаются американские «ядерные суперы»? В первую очередь, они рассчитывают и визуализируют ударные волны, как нагреваются и деформируются материалы, как протекают химические реакции и даже как ведут себя группы атомов и отдельные молекулы. В 1999 году на одном из суперкомпьютеров впервые полностью смоделировали трёхмерный взрыв первичного заряда, а в 2000 году — вторую стадию детонации. К 2002 году удалось смоделировать весь процесс целиком. Отдельно моделируется поведение металлов в первые мгновения ядерного взрыва — в 2005 году суперкомпьютер рассчитал поведение 160 миллиардов атомов меди под взрывным давлением.

Вычислительные машины моделируют процессы старения отдельных элементов и узлов ядерных боеприпасов – например, как разрушаются полимеры, как металл деформируется от времени, теряет свою прочность. Если совсем упростить алгоритмы, то исследователь может задать вопрос: «Как поведет себя в ядерном боеприпасе кусок плутония после простоя в 20 лет?» В идеале компьютер выдаст весь набор событий на атомном уровне за весь указанный промежуток. Насколько это будет соответствовать реальности, вопрос несколько иного плана.

Важную часть вычислительной работы отводят на прогнозирования последствий повреждения ядерного оружия. Например, мощным электромагнитным импульсом или после банальной деформации от падения. При этом стоит помнить, что электронные машины выдают не единственный сценарий развития события, а несколько вариантов, учитывая массу неминуемых погрешностей в расчетах.

El Capitan

Сейчас на вершине пищевой цепи мирового прогресса «супер» El Capitan, занимающий в Ливерморской лаборатории площадку в два теннисных корта. Машина стоит 600 млн. долларов и выдает пиковые 2,8 эксафлопса. Эксафлопс — это 1018 или один квинтиллион операций с плавающей запятой в секунду. Для сравнения, пентафлопс — 1015 или один квадриллион операций с плавающей запятой в секунду. В Америке уже три суперкомпьютера эксафлопного класса производительности, и El Capitan лучший из них — в эксплуатацию его ввели в ноябре 2024 года. Как утверждают разработчики, в течение нескольких часов машина способна максимально достоверно построить визуализацию работы тактической авиабомбы B61. Ранее для этого требовались месяцы.

Американская программа ASCI не только позволила отказаться от ядерных испытаний «на открытом воздухе», но и родила новый класс вычислительных машин – суперкомпьютеров. Гражданская ветка этой эволюции нашла применение в целом ряде отраслей – от прогнозирования погоды до построения трехмерной структуры белка. Сейчас слово за нейросетями, и в Министерстве энергетики США уже наверняка строят свои дата-центры. К чему это приведет, вопрос пока открытый.

Но ясно одно – военная ядерная отрасль не может жить только на виртуальном моделировании. Математическая имитация, в конце концов, накопит критический уровень ошибок с условностями, и модели останутся лишь моделями. Может, именно поэтому лидеры стран заговорили о вероятном возобновлении натурных испытаний ядерного оружия.

Информация