Как русская армия открыла дорогу на Константинополь

Сдача Карса, Крымская война. Художник Т. Баркер

Кавказский фронт

Русская армия с самого начала Восточной войны вела успешные операции на Кавказском фронте. Это объяснялось тем, что русская Кавказская армия имела огромный опыт военных действий в горных условиях. Русские солдаты здесь постоянно находились в условиях малой войны с горцами и напряжения на турецкой и персидской границах. Во главе армии были решительные, инициативные командиры, нацеленные на активные действия.

Османский султан и его британские и французские советники планировали объединить турецкую армию с горцами Шамиля, отрезать русскую армию в Закавказье, что могло привести к её полному уничтожению. А затем перенести боевые действия на Северный Кавказ. К началу военных действий на Кавказском театре турецкое командование имело значительное превосходство в силах – 100-тысячную армию Абди-паши. Две ударные группировки были нацелены на Александрополь и на Тифлис.

Чтобы противостоять неприятелю, была сформирована 30-тысячная армейская группа под началом генерала Василия Бебутова. Горцы Шамиля поспешили с выступлением, что позволило отразить их нападение. Потерпев неудачу, Шамиль после этого довольно долго бездействовал, ожидая появление турецкой армии. Однако русскому командованию приходилось считаться с наличием этой угрозы.

После ряда боев на границе русские войска разрушили решительные планы османов. 14 (26) ноября в сражении под Ахалцихом 7-тысячный русский отряд под началом князя Ивана Андроникова разгромил 18-тысячный Ардаганский корпус Али-паши. Бебутов 19 ноября (1 декабря) в сражении у Башкадыклара, несмотря на трехкратное численное превосходство противника (13 тыс. русских против 37 тыс. турок), стоявшую на сильной оборонительной позиции, разгромил Анатолийскую армию Абди-паши. После этого турки несколько месяцев бездействовали (Победы русской армии на Кавказе. Ахалцихское и Башкадыкларское сражения).

После сражения при Башкадыкларе русская армия не предпринимала серьёзных операций. Император Николай был сторонником решительного наступления на Батум, Ардаган, Карс и Баязет. Но кавказский наместник Воронцов, его поддерживал и князь Паскевич (главный военный советник царя), осторожничал, указывал на сравнительную малочисленность русских войск (а ослабить армию в европейской части России не представлялось возможным), недостаток боевых припасов, наступление зимы, предлагая отложить наступление до весны.

Это позволило турецкому командованию восстановить армию и довести её численность до 120 тыс. человек. Сменили и командующего – её возглавил Мустафа-Зариф-паша.

Русская же армия усилилась не столько заметно – до 40 тыс. штыков и сабель. Главнокомандующий разделил армию на три части: главные силы под началом Бебутова – 21 тыс. человек, прикрывали центральный участок на Александропольском направлении; Ахалцихский отряд Андроникова – 14 тыс. человек, оборонял правый фланг от Ахалциха до Черного моря; отряд барона Врангеля – 5 тыс. человек, защищал левый фланг, Эриванское направление.

Активные боевые действия возобновились весной 1854 года. Кампания 1854 года была успешной для русской армии. Сначала османы попытались прорваться на черноморском побережье. Поэтому первым вступил в бой Ахалцихский отряд. В мае 3-тысячный отряд Эристова разбил 12-тысячный корпус Гассан-бея при Нигоети. В июне отряд Андроникова на реке Чолок нанес поражение 34-тысячной армии Селим-паши и обеспечил правый фланг русской армии.

Турецкое командование, не сумев прорваться на русскую территорию на своем левом фланге, решило ударить на эриванском направлении. 16-тысячный турецкий корпус в июле начал наступление из Баязета на Эривань. Барон Карл Врангель не стал занимать оборонительную позицию, решив атаковать. Русский отряд форсированным маршем достиг Чингильского перевала и 29 июля во встречном бою разбил численно превосходящие силы турецкой армии.

Барон организовал энергичное преследование противника и 31 июля занял Баязет. Большая часть турецких войск просто разбежалась, около 2 тыс. отступили к Вану. Русские войска обезопасили и левый фланг Кавказского фронта.

Силы князя Бебутова долго не предпринимали активных действий – главнокомандующий не имел сил и средств для штурма Карса, когда ему противостояла более чем втрое численно превосходящая турецкая армия. К 20 июня (2 июля) русские войска подошли к селу Курюк-Дара и стали выжидать, когда османы выйдут из крепости и вступят в решающее сражение. Турецкое командование набиралось храбрости около месяца. Надеясь на численное превосходство, османы покинули свои укрепленные позиции и атаковали русские войска.

5 августа 1854 года 18-тысячное русское войско вступило в решительное сражение с 60-тысячной турецкой армией. Жестокий бой продолжался 4 часа. Бебутов использовал растянутость вражеской армии и разбил её по частям — сначала на правом фланге, а затем в центре. Победе способствовало умелое применение артиллерии и ракетного оружия — ракеты конструкции Константинова. Османская армия потеряла 10 тыс. человек, русские потери — 3 тыс. человек (Разгром турецкой армии в битвах у реки Чолок и у Кюрюк-Дара).

Разгромленная турецкая армия отступила к Карсу. Бебутов, учитывая численный перевес Анатолийской армии – она сохранила до 40 тыс. человек, и мощь Карского укрепрайона, не счёл возможным штурмовать Карс. Получив известие о поражении турецкой армии, горцы Шамиля до конца войны не беспокоили русские войска.

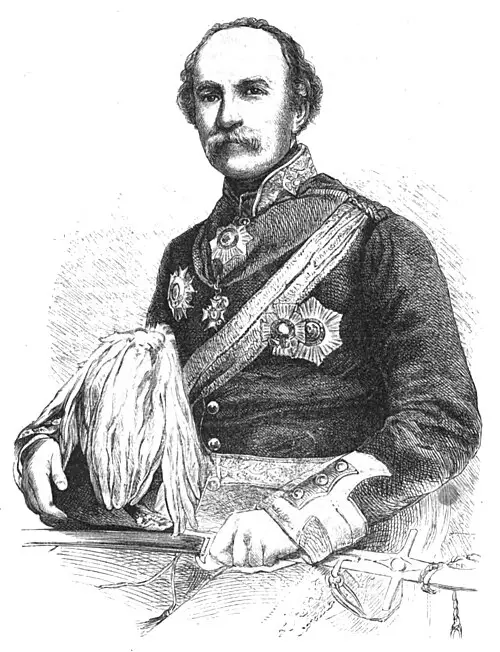

В начале 1855 года главнокомандующим русскими войсками на Южном Кавказе был назначен генерал Николай Муравьев. Он объединил Ахалцихский и Александропольский отряды, сформировав армию в 40 тыс. бойцов. С этими силами Муравьев решил взять Карс, главную турецкую твердыню на востоке Османской империи. В ней держала оборону многотысячная и лучшая часть турецкой Анатолийской армии. Уничтожив этот гарнизон, русская армия могла развить наступление в глубь Анатолии.

Карс был ключом к Малой Азии. Муравьев доказывал Петербургу, что падение Карса приведёт к «значительным» результатам и облегчит положение защитников Севастополя. В Карсе, по разным оценкам, располагалось от 19 до 33 тыс. вражеских солдат. Близ Баязета находился 12-тысячный корпус под командованием Вели-паши, и в Эрзеруме 11—12 тыс. солдат.

Н. Н. Муравьёв-Карсский. Фотограф — Сергей Левицкий. Источник: Военная летопись России в фотографиях. 1850-е - 2000-е: Альбом. М., 2009

Карсская крепость

Русская армия осаждала Карс в XIX столетии четыре раза: в 1807, 1828, 1855 и 1878 годах. В 1807 году отряд генерал-майора Несветаева в составе 6 батальонов пехоты и двух казачьих полков начал штурм крепости, которую защищал гарнизон из 10 тыс. человек. Приступ, в успехе которого были уверены и османы, был остановлен по приказу главнокомандующего Гудовича. В 1828 году крепость взяли войска Паскевича.

С того времени крепость серьёзно изменилась. Османское правительство, сознавая важность этой крепости в войнах с Российской империей, воспользовалось услугами английских военных инженеров. Первоклассные европейские фортификаторы включили в систему обороны Шарохские, Чакмакские и Карадагские высоты. На них возвели современные укрепления. Ниже Старой крепости, на правом берегу реки Карс-чай построили новый бастион – Араб-Табия, вооруженный орудиями мощного калибра.

Вся крепостная линия состояла из редутов, окопов и высокого вала. Артиллерийские батареи хорошо простреливали ближние и дальние подступы к укреплениям. Фланги крепости были хорошо защищены природой – скалистыми горами и обрывистыми берегами реки. Сообщение через реку проходило по каменным мостам и двум понтонным.

Гарнизон крепости доходил до 30 тыс. человек. И это были регулярные войска, а не ополченцы в своем большинстве, как в 1828 году. Также на Кавказском фронте на стороне османов сражалось немало иностранных наёмников, включая участников Польского восстания 1830-1831 гг. и Венгерской революции 1848 года. Они сражались против Австро-Венгрии и России, имели большой боевой опыт, многие сменили имена и приняли ислам. Для многих таких изгнанников борьба с русскими стала целью и делом всей жизни. Англо-французское командование отказалось их использовать на Крымском фронте, поэтому бывшие польские и венгерские повстанцы воевали на Кавказе. В частности, венгры Кмети и Кольман стали османскими пашами – генералами.

Главнокомандующим (муширом) в 1855 году был Вассиф-паша. Он был малосведущ в военном деле, поэтому фактически всеми делами ведал британский советник Уильям Фенвик Уильямс. Он хорошо знал турецкие дела, находясь в качестве военного советника в Османской империи с 1841 года. С началом Восточной войны Уильямс формально перешёл на турецкую службу с чином ферика (генерал-майора). Благодаря его стараниям карский гарнизон был хорошо подготовлен к обороне, имея 4-месячный запас продовольствия, а укрепления усилены. Эрзерум был превращен в тыловой склад армии.

Поражение в кампании 1854 года заставило османское командование отказаться от наступательных действий в Закавказье. С подготовленными резервами у турецкой армии были большие проблемы. Часть турецкой армии участвовала в военных действиях на Дунайском театре, другая — в затянувшейся осаде Севастополя.

Карсская крепость

Осада

24 мая 1855 года главные силы Отдельного Кавказского корпуса выступили в поход из Александрополя. По дороге турецкие войска сопротивления не оказывали. Проделав трудный путь по горным дорогам, 6 июня русские войска вышли к вражеской крепости. Муравьев лично провел разведку и убедился, что крепость серьёзно перестроена, превращена в первоклассную твердыню.

Непосредственно у крепости главнокомандующий имел около 24,5 тыс. солдат при 76 орудиях (по другим данным, 88 орудий). С такими силами думать о генеральном штурме не приходилось. Также было мало орудий крупного калибра, а специальной осадной артиллерии не было вообще.

Николай Николаевич был опытным генералом, воевавшим на Кавказе, решительным и жестким, но, посовещавшись с генералами, взвесив все возможности, был вынужден отказаться от штурма и приступить к осаде крепости. Было решено с помощью блокады истощить запасы гарнизона, и только после этого идти на штурм. Главными инициаторами этого решения были генералы Бебутов и Бакланов.

К 18 июня крепость была обложена со всех сторон. Периметр обложения составил около 50 вёрст, но сам характер гористой местности не позволял перекрыть все тропки. Гарнизон сохранял небольшие возможности для пополнения припасов. В наиболее труднодоступных местах были расположены только казачьи посты.

Сам Муравьев фланговым маршем перевел войска на левый берег реки Карс-чай и разбил лагерь у селения Большая Тикна. Тем самым было прервано сообщение Карса с Эрзерумом. Гарнизон Карса не предпринимал вылазок с целью помешать русским войскам.

По всем известным ближним и дальним дорогам действовали летучие отряды. В основном они состояли из кавказской добровольческой милиции. С одобрения Петербурга кавказский наместник в кампанию 1855 года привлек значительные иррегулярные силы, которые состояли из добровольцев-охотников. В состав Отдельного кавказского корпуса вошло более 12 тыс. добровольцев – грузин, армян, азербайджанцев, курдов, осетин и др. Из них составили 74 конных и 66 пеших сотен. Это позволило снять русские полки с вспомогательных направлений, направив их под Карс, и прикрыть их милицией.

Создав полосу блокады, Муравьев перевел войска к Чифтлик-кею, где был создан укрепленный лагерь. Командованию гарнизона Карса предложили капитуляцию на почетных условиях, но получили отказ. Вассиф-паша надеялся на скорую помощь и неприступность укреплений. К тому же в крепости были большие запасы провианта. Его ободрял и английский советник Уильямс.

Конные соединения русской армии предприняли несколько попыток выманить противника в «поле», но действия кавалерийских разъездов, задиравших противника, не увенчались успехом. После нескольких столкновений конников турки перестали выходить за линию укреплений. Русские войска перехватывали турецкие отряды, которые пытались доставить в крепость провиант. Так, 18 августа Бакланов разгромил сильный отряд турецких фуражиров, 20 августа отряд графа Нирода разбил ещё один вражеский отряд.

Блокада затянулась. Русские войска особой нужды в продовольствии не испытывали. Осада постепенно морально ослабляла турецкий гарнизон: солдаты гибли в стычках, всё больше защитников дезертировало. Часть беглецов перехватили, другие разбрелись по окрестным селениям. Эти беглецы стали источниками для получения сведений о состоянии гарнизона.

Так, 21 августа разъезд драгунского эскадрона во главе со штабс-капитаном Андреевым схватил группу беглецов из крепости – 60 человек. Они рассказали, что всё продовольствие было сосредоточено в трёх крупных мечетях, которые охраняли элитные части. Две из них уже пусты, и начали расходовать провиант из третьей, а караулы вокруг усилили. Продовольствия ещё осталось примерно на два месяца при минимальной норме распределения. По мнению беглецов, численность гарнизона уже уменьшилась на треть. Основные потери от стычек, дезертирства, голодные солдаты просто бегут, благо в горах есть лазейки. Много умерших от болезней.

Больше всего пострадала кавалерия, фуража было мало, и изнуренных от голода лошадей перебили и съели. Часть кавалерии перевели в пехоту. Кроме того, беглецы поведали, что командование решило оставшуюся в крепости конницу – около 2,5 тыс. всадников – бросить на прорыв. Конный отряд должен был действовать в русских тылах.

Муравьев решил перехватить вражеский отряд, но не у стен, чтобы всадники не вернулись в крепость, а по дороге в Эрзерум. Была выставлена засада из драгун. В ночь на 22 августа русские посты «не заметили» крупный вражеский отряд. Отдалившись от укреплений, вражеский отряд был полностью уничтожен: только пленными взяли более 400 человек, остальных порубили. Несколько человек бежали, но были перехвачены дальними постами. Гарнизон Карса лишился всей кавалерии.

Турецкое командование пыталось усилить гарнизон Карса – из Эрзерума был послан сильный отряд под командованием Али-паши. Муравьев оперативно выслал навстречу туркам отряд под началом генерала Ковалевского. 31 августа у селения Пеняк русские войска разгромили турецкий отряд, сам Али-паша попал в плен.

Наступление Омера-паши

Турецкое командование, чтобы спасти Карс задумало провести серьёзную наступательную операцию. Но не из Эрзерума, где уже не было сильной группировки, способной нанести удар по русской армии, а из Крыма. 30 августа (11 сентября) союзные войска вступили в дымящиеся развалины Севастополя (Грустно и тяжело оставить врагам нашим Севастополь!). На Черном море полностью господствовал союзный флот, поэтому в сентябре из Крыма в Батум беспрепятственно перебросили 45 тыс. экспедиционный корпус Омера-паши.

Омер-паша планировал идти к Карсу, но, пройдя два перехода, вдруг возвратился в Батум и затеял в октябре операцию в Мингрелии. Владетель Абхазии, князь Михаил Шервашидзе, изменил России. Омер-паша рассчитывал с помощью абхазов вторгнуться через Мингрелию в Гурию и этим отвлечь русскую армию от Карса.

21 сентября (3 октября) турецкие войска высадились в Сухум-кале. Однако турецкий корпус не смог победить войска (в основном иррегулярные) генерала Багратиона Мухранского – 19 тыс. бойцов, который задержал османов на рубеже реки Ингури, а затем окончательно остановил их на реке Цхенисцкали. Наступление зимы и известие о падении Карса вынудили Омер-пашу увести войска.

Штурм

Сообщение о падении Севастополя и высадке армии Омера-паши вынудило русское командование принять решение о штурме. В то же время главнокомандующий знал, что сложившееся соотношение сил ещё не гарантирует успеха.

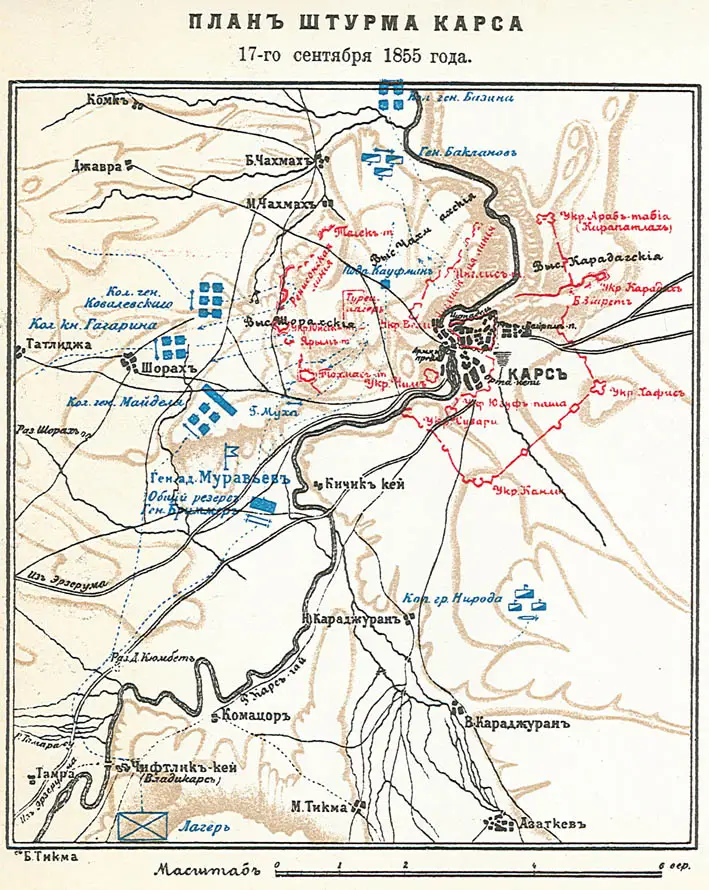

15 сентября военный совет принял решение о штурме Карса. Атаку собирались начать с захвата Шорахских и Чакмакских высот. Они господствовали над городом и цитаделью. Предполагали, что после их захвата турецкий гарнизон капитулирует. Вспомогательный удар наносили по вражеским позициям на правом берегу реки Карс-чай.

Все войска были поделены на 4 штурмовые колонны. Первая под командованием генерал-лейтенанта Ковалевского: 4,2 тыс. штыков и сабель, 16 полевых орудий и 2 ракетных станка. Второй руководил генерал-майор Майдель: 6,2 тыс. человек при 20 орудиях. Третья была под началом генерал-майора Нирода: 3,1 тыс. штыков и сабель при 16 пушках. Четвертой командовал генерал-майор Бриммер: 4,7 тыс. пехоты, 5 сотен кавалерии и 22 орудия. Колонна Бриммера составляла общий резерв. Кроме того, создали отдельную войсковую группу генерал-лейтенанта князя Гагарина, она предназначалась для развития наступления, ввода в прорыв обороны противника. В группе Гагарина было 2,1 тыс. солдат.

Шорахские (Шарохские) высоты обороняло 9 батальонов – до 4 тыс. человек при 28 орудиях. Основная же масса турецких войск располагалась в укреплениях на правом берегу реки Карс-чай. На левом берегу было пять групп-таборов с 52 орудиями. За несколько дней до штурма турки скрытно, работая по ночам, соорудили несколько новых полевых укреплений, которые связали с собой бастионы Тахмас-Табия и Юксек-Табия.

План штурма Карса русскими войсками 17 сентября 1855 года. Источник: Военная энциклопедия (Сытин, 1911—1915)

Атаковать решили без артиллерийской подготовки. Для разрушения укреплений требовалось длительное время и большой расход боеприпасов. Рассчитывали на внезапность атаки. В 4 часа утра штурмовые колонны пошли в атаку. Примерно через 45 минут турецкие посты обнаружили движение русских войск. Из укреплений и траншей Шарохских высот открыли ружейно-артиллерийский огонь. Несмотря на крутой подъем и огонь противника, передовая часть колонны барона Майделя захватила часть вражеских укреплений. Турки очистили Шарохский лагерь, расположенный за укреплениями.

Первый успех обнадежил. Но дальше дело пошло не так хорошо. Бастион Тахмас-Табия отбил атаку Грузинского пехотного полка. Стрелки попали под сильный перекрестный огонь, понесли большие потери, отошли назад и залегли, вступив в перестрелку с противником. Наступавшая на левом фланге колонна Ковалевского даже не смогла пробиться на вражеские позиции. Был смертельно ранен и её командир — Петр Петрович Ковалевский. Управление было расстроено. Более того, в предутренней темноте произошла перестрелка между своими.

Резервная группа Гагарина взяла укрепление Ярый и дважды ходила на приступ бастиона Юксек-Табия. Сам командир колонны князь Александр Иванович Гагарин был тяжело ранен в левое плечо и в бессознательном состоянии вынесен с поля битвы. В ходе боя было выбито большинство старших офицеров. Османы, заметив замешательство в рядах штурмующих, предприняли контратаку и отбили русских из ранее захваченного ими укрепления.

Первый успех колонны Майделя также не дал ожидаемого результата. Турки удержали за собой большую часть укреплений. Егор Иванович Майдель получил две тяжелых раны: в руку и в грудь. Его заменил полковник Тархан-Моуравов.

Главнокомандующий выслал на Шарохские высоты подкрепление – два батальона Белевского полка. Но они только помогли удержать уже захваченные позиции. Захватить вражеские бастионы не удалось. Во время боя за форт Тахмас был захвачен в плен адъютант У. Уильямса, командир бастиона, Кристофер Чарльз Тисдейл.

Наибольшего успеха в штурме крепости достиг отдельный отряд генерал-майора Базина – 4,7 тыс. штыков и сабель при 16 орудиях и 8 ракетных станках. Он смог подойти к вражеским позициям на расстояние картечного выстрела и внезапным ударом взял бастион Тиздель-Табия. На бастионе установили батарею, которая стала вести по соседним турецким укреплениям. Под прикрытием её огня русская пехота взяла бастионы Томпсон и Зораб-Табия. Была захвачена вся укрепленная линия на Чакмакских высотах. Дальше Базин, не имея положительных результатов действия других колонн, продвинуться не смог.

Турецкие командиры бросили на Шарохские высоты всю имеющуюся резервную пехоту, сняли и несколько частей с других направлений. Муравьев, получив донесения командиров колонн или их заместителей, понял, что успех Базина развить не выйдет. Он уже ввел в бой половину резервов. Муравьев приказывает отвести войска с захваченных позиций.

Этот приступ дорого обошелся русским войскам: пехотные батальоны, которые шли в первой линии, потеряли до трети состава. Потери составили более 2,5 тыс. убитыми и свыше 4,9 тыс. человек ранеными. Турецкий гарнизон потерял около 4 тыс. человек, большинство было убито или ранено в рукопашных схватках. Особенно высоки потери были у отборных частей, которые обороняли Шарохские и Чакмакские высоты. 23 турецкие пушки были захвачены или испорчены.

Пётр Петрович Ковалевский (1808 — 21 сентября 1855) — русский военачальник, генерал-лейтенант, герой покорения Кавказа и Крымской войны (смертельно ранен при штурме Карса). Источник: «Военная энциклопедия И. Д. Сытина». Санкт-Петербург; 1913 год

Капитуляция

После неудачного штурма командование не сняло осады и продолжило блокаду крепости. В октябре русский лагерь посетил со специальной миссией персидский посланник Касим-хан. В этот период Турция, Англия и Франция усиленно подталкивали Персию на войну с Россией. Удар персидской армии должен был снять осаду Карса и серьёзно осложнить положение русских в Закавказье. Новость о неудачном штурме подталкивала персидское правительство к войне с Россией. Касим-хан убедился, что русская армия в полном порядке, и сделал соответствующий доклад шаху. Персия сохранила мир.

Осадная война шла своим чередом. Контроль за дорогами и тропами ещё более ужесточили. Гарнизон уже не мог по ночам высылать небольшие партии фуражиров. Осенние холода принесли новые бедствия – нехватку дров и недостаток теплой одежды. В городе вырубили все деревья, сады, кустарники. Горожане в многолюдном Карсе стали выражать недовольство. Беглецов и дезертиров становилось всё больше. Особенно много беглецов было среди ополченцев. Гарнизон стал терять беглецами или умершими от болезней до 150 человек в день. Суточный паек резко снизился. Всех лошадей уже давно перебили и съели.

В такой обстановке уже можно было идти на штурм. Но Муравьев не видел в этом необходимости. Внешней помощи гарнизону Карса не предвиделось, можно было дождаться сдачи и сберечь жизни солдат. Кавказская же армия рвалась в бой, желая отомстить за Севастополь.

12 ноября прибыли турецкие парламентеры. На следующий день с Муравьевым встретился британский советник Фенвик Уильямс. Британец сообщил, что считает своим долгом сдать крепость, которая защищалась до последней возможности, и предложил назначить общие условия сдачи. После непродолжительных переговоров условия сдачи были определены.

Уильямса больше всего интересовала судьба европейцев. Иностранные добровольцы на турецкой службе отпускались в Турцию с личным оружием. Турецким офицерам сохраняли личное оружие – шпаги. Анатолийская армия сдавалась в плен (вернее, её остатки). Карская крепость со всем вооружением и имуществом переходила в руки Русской армии. Османские ополченцы, после сдачи оружия, распускались по домам и не считались военнопленными. Уильямс сообщил, что от гарнизона осталось не более 16 тыс. человек, вместе с ополченцами, ранеными и больными.

16 (28) ноября 1855 года гарнизон капитулировал. Была проведена торжественная церемония капитуляции Анатолийской армии. Русская армия приняла 12 полковых стягов. В русском лагере был большой праздник. Длительная осада завершилась полной победой. Русские из великодушия даже накормили голодающих османских солдат и офицеров праздничным обедом.

Сэр Уильям Фенвик Уильямс, 1-й баронет Карсский с 18 июля 1856 года (1800—1883) — британский военачальник, участник Крымской войны. Возглавлял оборону Карса. Перевезённый в качестве военнопленного сначала в Тифлис, а затем в Рязань, Уильямс в 1856 году был освобождён и уехал на родину. По возвращении в Великобританию Уильямс был произведён в генерал-майоры и избран членом парламента. За отличия при обороне Карса он был награждён большим крестом ордена Бани, большим крестом ордена Почётного легиона и турецким орденом Меджидие 1-й степени, также ему была присуждена почетная докторская степень в Оксфордском университете и дан титул баронета Карсского

Итоги

Главный противник русской армии на Кавказском театре военных действий – Анатолийская армия – прекратила своё существование. В плен попали главнокомандующий Вассиф-паша со всеми генералами-пашами (8 человек), штабом, британскими советниками. В плен взяли более 11 тыс. человек, в том числе 687 офицеров. В Карсе было захвачено 130 пушек, значительные запасы военного имущества, оружия. Россия получила в свои руки Карс, целый укрепрайон – ключ к Восточной Турции.

Этот решительный успех поставил точку в боевых действиях на Кавказском фронте Восточной войны. После падения Карса боевые действия не возобновлялись. Русская армия не продолжила наступление по двум основным причинам: 1) не было приказа императора Александра II, он не желал продления войны; 2) наступила зима, а в это время на Кавказе традиционно наступал перерыв в боевых действиях (из-за природно-климатических факторов).

Муравьёв за взятие Карса был 4 декабря 1855 награждён орденом св. Георгия 2-й степени. Николай Николаевич также был отмечен почетным добавлением к своей фамилии, став на вечные времена Муравьёвым-Карсским.

Во время кампании 1856 года Муравьев планировал провести стратегическую операцию – марш через всю Анатолию на Константинополь. Успех такой операции сулил совершенно иное завершение Восточной войны. Однако начались мирные переговоры, и по Парижскому соглашению Россия возвращала Карс Османской империи взамен на захваченный союзниками Севастополь. Севастополь и Карс сочли равноценными по значимости твердынями.

Информация