Система ПВО Индии: служба, боевое применение и модернизация объектовых ЗРК первого поколения

В 1962 году Индия потерпела поражение в приграничном конфликте с Китаем, после чего индийское руководство начало процесс модернизации вооруженных сил. Одним из главных направлений стало обеспечение неприкосновенности воздушного пространства страны, защита от средств воздушного нападения стратегически важных военных и гражданских объектов.

Одновременно с приобретением в СССР истребителей МиГ-21, индийские военные получили новые радиолокационные станции, средства связи и боевого управления. Принципиально новым для Индии оружием стали советские зенитные ракетные комплексы СА-75МК «Двина», которые более четверти века использовались для противовоздушной обороны столицы и разворачивались в приграничных с Пакистаном районах. В 1960-1970-е годы ЗРК СА-75МК неоднократно применялись по пакистанским высотным разведчикам, бомбардировщикам и аэростатам, и наличие этих комплексов стало серьёзным сдерживающим фактором в ходе индийско-пакистанского противостояния.

В середине 1980-х в Индию поступило очень значительное количество ЗРК С-125М «Печора-М», которые в основном использовались для прикрытия авиабаз, крупных гарнизонов, портов, транспортных узлов и административно-промышленных центров в районах, граничащих с Пакистаном и КНР, а также в центральной части страны. В непростых условиях влажного и жаркого климата ЗРК С-125М проявили себя очень хорошо. Эти комплексы требовали меньше материальных и трудовых ресурсов для поддержания в рабочем состоянии, чем С-75МК с жидкостными ракетами. Относительно недавно в Индии была инициирована программа модернизации имеющихся ЗРК С-125М, целью которой является повышение боевых характеристик и продление срока службы.

Эксплуатация и боевое применение ЗРК СА-75МК «Двина» в Индии

После обретения Индией независимости вооружённые силы этой страны были оснащены оружием западного производства, в основном британским, французским и американским. В 1962 году Индия потерпела поражение в приграничном конфликте с Китаем, и командование ВВС заявило о необходимости прикрытия стратегически важных объектов противовоздушными системами, способными бороться с бомбардировщиками и разведчиками, действующими на средних и больших высотах. Первоначально индийские военные рассматривали вопрос приобретения американских и британских объектовых зенитных ракетных комплексов.

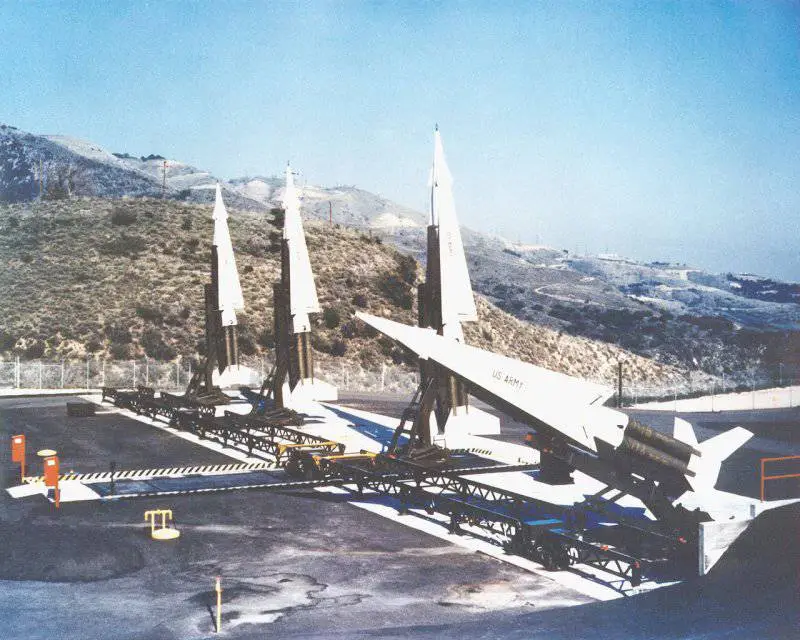

В 1958 году на вооружение американской армии был принят ЗРК большой дальности MIM-14 Nike-Hercules с ракетой на твёрдом топливе, имевшей радиокомандную систему наведения.

Стартовая позиция ЗРК MIM-14 Nike-Hercules

Американский «Найк-Геркулес» в начале 1960-х мог поражать крупные высотные дозвуковые цели на дистанции до 130 км. Досягаемость по высоте составляла 30 км. Но платой за столь внушительные по меркам тех лет характеристики являлась очень высокая стоимость, сложность и громоздкость комплекса, который к тому же в ранних модификациях был фактически стационарным.

Также в США имелся очень удачный ЗРК MIM-23 HAWK с полуактивным радиолокационным наведением, поступивший на вооружение в 1960 году.

Буксируемая пусковая установка ЗРК MIM-23 HAWK

Твердотопливная зенитная ракета первой модификации MIM-23A позволяла обстреливать цели на дальности до 25 км. Потолок составлял 11 000 м.

В 1960-1980-е годы противовоздушные комплексы «Найк-Геркулес» и «Хок» активно экспортировались в страны, которые являлись союзниками США. Однако из-за политических противоречий, вызванных желанием индийского руководства самостоятельно строить международные отношения и не допускать иностранного вмешательства во внутренние дела, Вашингтон отказывался поставлять Нью-Дели самые современные на тот момент вооружения.

Великобритания предлагала на экспорт ЗРК Thunderbird Mk. I и Bloodhound Mk I. В комплексе «Тандербёрд» использовались ЗУР с твердотопливными двигателями, а в «Бладхаунде» – с прямоточными воздушно-реактивными двигателями, работавшими на жидком топливе. Обе ракеты были оснащены полуактивными радиолокационными головками самонаведения. Подсветка цели осуществлялась специальными радиолокаторами.

Зенитная ракета противовоздушного комплекса «Тандербёрд»

Твердотопливный ЗРК Thunderbird Mk. I имел дальность стрельбы 40 км и досягаемость по высоте 20 км, Первый вариант Bloodhound Mk. I мог обстреливать цели на дистанции немногим более 35 км, что по зоне поражения было сравнимо с данными советского комплекса СА-75МК «Двина», в котором использовались ракеты, работающие на жидком горючем и окислителе.

Стартовая позиция ЗРК «Бладхаунд»

Хотя ракеты британских комплексов были проще в эксплуатации, так как не требовали регулярной заправки и слива через какое-то время боевого дежурства токсичного топлива и едкого, воспламеняющего горючие вещества окислителя, они оказались гораздо более тяжелыми, чем советские ЗУР В-750В. Кроме того, сами британские ракеты, как и комплексы в целом, стоили существенно дороже и были намного сложней объектовой системы ПВО, предлагаемой Советским Союзом. Но, скорее всего, определяющим фактором в данном вопросе стало желание Нью-Дели проводить независимую внешнюю политику и диверсифицировать оружейный импорт. В связи с чем в начале 1960-х началось активное военно-техническое сотрудничество с СССР.

После того как индийское руководство заключило соответствующие контракты, Советский Союз начал поставки крупных партий различного вооружения. Особенно ценными для повышения боевого потенциала противовоздушной обороны стали радиолокаторы П-12, П-30 и П-35, истребители МиГ-21 и зенитные ракетные комплексы СА-75МК «Двина».

Всего с 1964 по 1972 год индийские войска ПВО получили 25 дивизионных комплектов СА-75МК, а также 639 боевых и 10 учебных зенитных ракет В-750В. От ЗРК СА-75М, принятого на вооружение в СССР и поставлявшегося в страны ОВД, комплекс СА-75МК (модификация для несоциалистических стран) отличался системой госопознования и аппаратурой боевого управления. Стоит отметить, что в Советском Союзе комплекс СА-75М был принят на вооружение в 1959 году, и по тем временам это было новейшее средство противовоздушной обороны, что говорит о том, насколько важным советское правительство считало налаживание отношений с Индией.

Зенитная ракета с радиокомандным наведением В-750В, использовавшаяся в составе ЗРК СА-75МК, имела нормальную аэродинамическую схему и две ступени: маршевую – с жидкостным реактивным двигателем и стартовую – с твердотопливным разгонным двигателем. Отделяющаяся стартовая ступень, работавшая 4,5 секунды, обеспечивала разгон ракеты и уверенный пуск с наклонного старта. Время работы маршевого двигателя определялось ёмкостью баков с горючим и окислителем и составляло около 25 секунд. Выбор маршевого жидкостного реактивного двигателя, работавшего на горючем ТГ-02 (смесь ксилидинов и триэтиламина) и окислителе АК-20 (азотная кислота, насыщенная оксидами азота), был обусловлен тем, что в СССР в конце 1950-х, когда ЗРК СА-75 создавался, не имелось рецептур твёрдого топлива, способных обеспечить требуемую дальность стрельбы. Использование ЖРД позволяло при ограниченной стартовой массе достигнуть высокой средней скорости на траектории и обеспечить наклонный старт ракеты, соответствующий скорейшему выведению ракеты в направлении на цель. Помимо горючего и окислителя, на борту ракеты находился бак для инициирующей жидкости ОТ-155 (изопропилнитрат), которая при разложении раскручивала турбонасосный агрегат, подававший компоненты топлива.

Зенитная ракета В-750В на пусковой установке

Помимо ранней модификации ЗУР В-750В в Индию также поставлялись усовершенствованные ракеты с увеличенной с 29 до 34 км зоной поражения и досягаемостью по высоте 22 км. На ракетах позднего выпуска для увеличения дальности стрельбы наведение на цель осуществлялось также и на пассивном участке после выработки топлива. Подрыв боевой части производится по сигналу от радиовзрывателя или по команде станции СНР-75МА при подлете к цели. Самоликвидация ракеты осуществляется по времени полета.

Станция наведения зенитных ракет СНР-75

Основная аппаратура размещалась в трёх кабинах. Зенитному ракетному дивизиону СА-75МК придавалась радиолокационная станция разведки и целеуказания П-12МН с системой селекции подвижных целей, пультом дистанционного управления и выносным индикатором кругового обзора. На огневой позиции разворачивалось шесть пусковых установок. Для доставки ракет к пусковым установкам применялись транспортно-заряжающие машины ПР-11АМ с тягачами ЗИЛ-157КВ. На ТЗМ в состоянии промежуточной готовности могло находиться ещё 18 ракет.

Транспортно-заряжающая машина ПР-11АМ с ракетой В-750В, представленные на параде в Нью-Дели в честь Дня Республики в 1968 году

В отличие от СССР, где комплексы семейства С-75 в основном служили в Войсках ПВО страны, в Индии ЗРК СА-75МК передали Военно-воздушным силам, и индийские зенитные ракетные дивизионы именовались эскадрильями. Ракетные эскадрильи получили нумерацию такую же, как у лётных подразделений. К 1972 году, когда структура зенитных ракетных войск окончательно сформировалась, имелось шесть крыльев (полков) по четыре ракетных эскадрильи. Ещё одна эскадрилья была учебной. На первом этапе эскадрильи ПВО были развёрнуты в районе Чандигарх-Амбала, в окрестностях Калькутты, Нью-Дели и Вадодара. На первом этапе индийские ракетные эскадрильи в основном размещались стационарно, что было связано с защитой конкретных объектов и неспособностью пакистанской боевой авиации активно им противодействовать. Известно, что лишь один комплекс СА-75МК, рассматриваемый в качестве мобильного резерва, регулярно перебрасывался с места на место.

При развёртывании на стационарных позициях пусковые установки первоначально защищались обваловкой и мешками с песком, а затем часть комплексов разместили на капитальных бетонированных площадках, оборудованных прочными укрытиями для техники и личного состава.

После Индо-Пакистанской войны 1965 года, имевшиеся на тот момент на вооружении комплексы и ракеты подверглись доработке, что позволило снизить нижнюю границу по высоте, улучшить помехозащищённость и увеличить вероятность поражения воздушной цели.

В Индийско-пакистанской войне 1965 года комплексы «Двина» несколько раз обстреливали неопознанные цели. Но подтверждённых успехов достичь не удалось, и заявления о сбитии пакистанского самолёта С-130 к западу от Дели не соответствуют действительности. В следующий раз ЗРК СА-75МК вступил в бой через две недели после прекращения огня. Целью стал пакистанский RB-57F, отправленный фотографировать индийские авиабазы и железнодорожные узлы. Этот самолёт американского производства, способный летать на высоте более 20 км, считался неуязвимым для истребителей МиГ-21 и «Комар» индийских ВВС.

Высотный разведывательный самолёт RB-57F

Высотный разведчик RB-57F был своевременно обнаружен радарами, и после входа в зону поражения ракетной эскадрильи, базировавшейся в районе Амритсара, по нему выпустили три ракеты. Подрыв боевых частей двух ЗУР В-750В произошел рядом с нарушителем, и он получил серьёзные повреждения. Однако пакистанский лётчик сохранил способность управлять самолётом и совершил аварийную посадку в Пешаваре. Впоследствии повреждённый самолёт-разведчик отправили на восстановление в США, но он оказался неремонтопригоден и был списан. Стоит сказать, что пилоту пакистанского RB-57F очень повезло – в аналогичных ситуациях зенитными ракетами В-750В было сбито несколько высотных разведывательных самолётов американского производства RB-57 и U-2 над КНР, СССР и Кубой.

К началу войны 1971 года все индийские станции наведения СНР-75МА и зенитные ракеты В-750В были модернизированы, что позволило снизить высоту обстреливаемых целей до 300 м. Доработка оказалась очень своевременной, так как пилоты пакистанских бомбардировщиков В-57В, зная о наличии ЗРК, эффективных на средних и больших высотах, перешли к полётам на малой высоте.

Командование ВВС Пакистана предприняло несколько попыток бомбить индийские аэродромы, задействовав бомбардировщики В-57В. Но они был встречены пусками зенитных ракет. В итоге пакистанцы отбомбиться удачно не сумели, но и расчёты индийских СА-75МК подтверждённых успехов не добились. Столкнувшись с заслоном из комплексов «Двина», командование ВВС Пакистана, не желая рисковать бомбардировщиками В-57В, больше не посылало их для нанесения ударов в глубь индийской территории. Вместо этого для изматывания ПВО Индии осуществлялся массовый запуск высотных воздушных шаров с металлизированной оболочкой, на нейтрализацию которых было израсходовано примерно полтора десятка дорогостоящих ЗУР В-750В. По неподтверждённым данным, в 1971 году жертвой ЗРК СА-75МК стал индийский Ан-12, ошибочно принятый за пакистанский С-130.

Справедливости ради стоит сказать, что результаты стрельб по пакистанским бомбардировщикам могли бы быть выше. Но этого не произошло ввиду невысокого уровня подготовки индийских расчётов и недостаточной тактической грамотности офицеров управления. Кроме того, в ходе реальных пусков ЗУР В-750В выяснилось, что режимы работы аппаратуры стаций наведения из-за формального отношения к проведению технических регламентов далеки от оптимальных, что отрицательно сказалось на помехозащищённости и точности. В некоторых дивизионах на «пушках» не оказалось боеготовых заправленных и снаряженных должным образом ракет, и они не смогли вовремя отстреляться. После начала пакистанских воздушных атак командование ВВС Индии предприняло экстренные меры дисциплинарного и организационного характера, направленные на повышение уровня боевой готовности ракетных эскадрилий.

Хотя ЗРК СА-75МК к середине 1970-х начал устаревать, комплексы этого типа ещё долго являлись серьёзным сдерживающим фактором, гарантирующим неприкосновенность воздушного пространства Индии. Для продления сроков службы при советской поддержке на ремонтном предприятии в городе Бадди, штат Химачал-Прадеш, в 1980-1981 гг. было организовано техническое обслуживание и ремонт аппаратной части, пусковых установок, транспортно-заряжающих машин и зенитных ракет. Последнее боевое развёртывание комплексов «Двина» с переброской на новые позиции произошло в 1987 году, в ходе очередного обострения отношений с Пакистаном.

По мере износа и устаревания ЗРК СА-75МК расчётам становилось всё сложней поддерживать их в работоспособном состоянии. Во второй половине 1980-х стало ясно, что жизненный цикл комплексов этого типа заканчивается, и они подлежат выводу из эксплуатации. Для замены СА-75МК в противовоздушной обороне авиабаз и обеспечения ПВО других важных объектов Индия приобрела маловысотные ЗРК С-125М «Печора-М».

Вывод из эксплуатации ЗРК СА-75МК начался в 1987 году после 27 лет службы. Индийские источники утверждают, что все ЗРК «Двина» сняты с боевого дежурства в 1992 году. К тому моменту на позициях было развёрнуто полтора десятка зенитных ракетных эскадрилий.

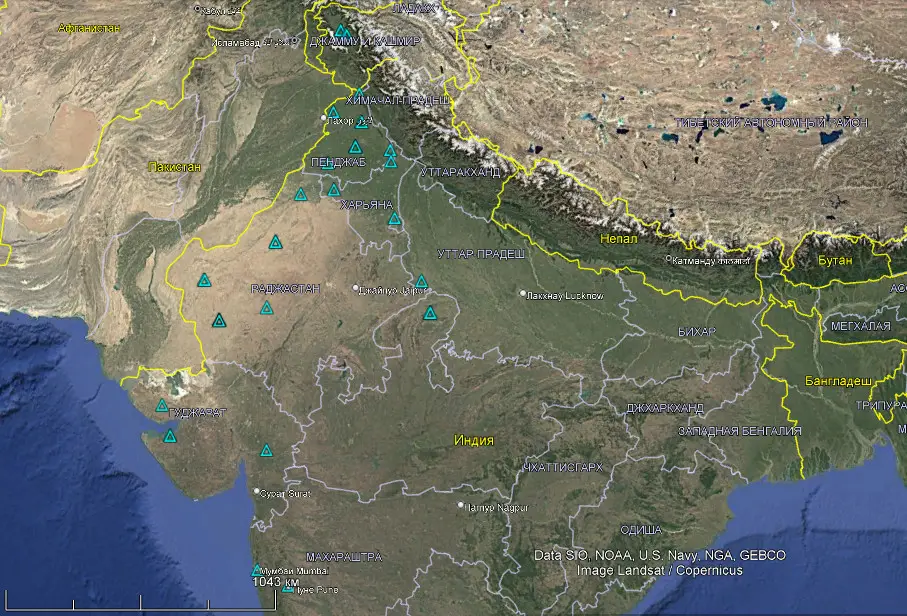

Схема расположения позиций ЗРК СА-75МК на территории Индии по состоянию на 1991 год

В настоящее время индийские ЗРК «Двина» стали частью истории, и их можно увидеть только в музейной экспозиции.

Однако основные элементы комплексов не были сразу утилизированы и находились в резерве больше 10 лет. Согласно индийским источникам, на авиабазе Юттарлай в провинции Раджастан пусковые установки, станции наведения ракет и транспортно-заряжающие машины хранились до 2003 года.

Спутниковый снимок Google Earth: бывшая позиция ЗРК СА-75МК на южной окраине Нью-Дели. Снимок сделан в июне 2024 года

В англоязычных источниках встречалось утверждение, что какое-то время после того, как жидкостные ЗУР В-750В были дезактивированы, на позициях, расположенных недалеко от индо-пакистанской границы, находились работоспособные СНР-75МА. Оставшиеся без ракет станции наведения периодически включались и таким образом отпугивали самолёты ВВС Пакистана, на которых срабатывали системы, предупреждающие о взятии их на сопровождение зенитными ракетными комплексами.

Спутниковый снимок Google Earth: бывшая позиция ЗРК СА-75МК в окрестностях города Чандигарх в 250 км к северу от Нью-Дели

В надлежащем состоянии до сих пор поддерживается несколько капитальных огневых позиций, которые до сих пор используется для размещения современных мобильных ЗРК и радиолокационных станций.

Эксплуатация и модернизация индийских ЗРК С-125М «Печора-М»

Как известно, ЗРК семейства С-75 являются самыми воюющими советскими объектовыми противовоздушными системами. Они успешно применялись не только против высотных разведчиков и дальних бомбардировщиков, но и боролись с боевыми самолётами тактической и палубной авиации. В то же время у «семьдесятпяток» всех модификаций имелись такие врождённые недостатки, как относительно низкая мобильность, невысокая огневая производительность, а также необходимость заправки ракет ядовитыми, едкими и пожароопасными компонентами жидкого горючего и окислителя. Ещё во второй половине 1950-х стало очевидно, что для борьбы с маловысотными целями требуется относительно простой и недорогой в эксплуатации объектовый комплекс с ЗУР на твёрдом топливе, на котором за счёт сокращения габаритов ракет можно увеличить их количество на пусковых установках, нарастив, таким образом, готовый к применению боекомплект.

Разработка перевозимого одноканального зенитного ракетного комплекса С-125 для борьбы с маловысотными целями была задана Постановлением Совета Министров № 366-255 от 19 марта 1956 года. ЗРК С-125 с ракетой В-600П поступил на вооружение 21 июня 1961 года. При создании нового комплекса использовался хорошо отработанный радиокомандный принцип наведения.

Благодаря продуманным техническим решениям, удачному сочетанию стоимости и эффективности, хорошим боевым и эксплуатационным характеристикам, а также высокому модернизационному потенциалу С-125 стал лучшим советским ЗРК первого поколения, который участвовал во многих конфликтах и до сих пор эксплуатируется в ряде стран.

Практически сразу после принятие на вооружение первого варианта «стодвадцатьпятки» начались работы по созданию улучшенной модификации. В 1964 году начался серийный выпуск ЗУР В-601П, предназначенной для ЗРК С-125М. Впрочем, эта ракета могла применяться и в составе С-125. Основные отличия от предыдущей модели В-600П заключались в маршевом двигателе, работавшем на более энергоёмком топливе с высоким удельным импульсом и повышенной плотностью. При сохранении общих габаритов ракеты это дало возможность увеличить максимальную дальность стрельбы и высоту поражения. ЗУР В-601П обеспечивала обстрел целей со скоростью полета до 560 м/с, на дальности до 17 км в диапазоне высот 200-14 000 м. В пассивных помехах заданной плотности максимальная высота поражения снижалась до 8000 м, а дальность — до 13,6 км. Маловысотные цели (100-200 м) могли быть успешно обстреляны на дальности до 10 км. Дозвуковые самолёты, действующие на средних высотах, поражались на дистанции до 22 км.

Запуск ракет осуществлялся с новой перевозимой четырехбалочной пусковой установки 5П73 (СМ-106). В дивизионе, как правило, было три ПУ, и количество готовых к применению ЗУР достигало 12 единиц. Заряжание осуществлялось последовательно двумя ТЗМ ПР-14М на шасси автомобиля ЗиЛ-131.

Модернизированная станция наведения СНР-125М имела повышенную помехозащищённость каналов управления ЗУР и визирования цели. Обеспечивался обстрел воздушных целей на предельно малых высотах, а также наземных (надводных) радиоконтрастных целей.

Антенный пост СНР-125М

Вся аппаратура ЗРК размещалась в буксируемых автомобильных прицепах и полуприцепах, что обеспечивало автономное развёртывание дивизиона на площадке размерами 200х200 м. На стационарной позиции аппаратные кабины и дизель-электростанции размещались в обвалованных железобетонных укрытиях, ПУ — в полукольцевых земляных обваловках, ЗУР — в стационарных сооружениях по 8-16 ракет в каждом или на позициях дивизионов.

В Индию было поставлено беспрецедентное количество ЗРК С-125М «Печора-М», всего в этой стране к концу 1980-х имелось 60 зенитных комплексов С-125 и более 1500 ракет к ним.

Для своевременного обнаружения воздушных целей дивизиону С-125М, как правило, придавались двухкоординатные РЛС метрового диапазона П-18 и дециметрового диапазона П-15 или трёхкоординатная радиолокационная станция СТ-68У (19Ж6). В случае развертывания на полевых позициях бесперебойная связь с вышестоящими командными пунктами обеспечивалась коротковолновыми радиостанциями Р-140М и радиорелейной аппаратурой.

Основная часть индийских ЗРК С-125М была развёрнута на авиабазах в северо-западных штатах вдоль границы с Пакистаном. В большинстве случаев пусковые установки стояли без ракет, что, по всей видимости, было вызвано желанием уберечь их от палящего солнца. Транспортно-заряжающие машины с ракетами укрывались в бетонных ангарах с контролируемым микроклиматом. Предусматривалось, что ТЗМ должны были выдвинуться к ПУ и быстро провести заряжание в случае обострения обстановки.

Десять лет назад боевое дежурство несло приблизительно два с половиной десятка ЗРК С-125М, и ещё примерно пятнадцать комплексов находилось на хранении.

Схема размещения ЗРК С-125М в Индии по состоянию на 2015 год

В 1980-е годы в Индии начались работы по собственной системе ПВО Akash, которой предполагалось заменить советские объектовые комплексы С-125М и войсковые «Квадрат». Однако работы затянулись, и хотя ЗРК Akash уже принят на вооружение, он не смог окончательно вытеснить изделия советского ВПК, и больше десяти индийских С-125М до сих пор находится на позициях.

В 2016 году индийское правительство объявило тендер стоимостью $272 млн на модернизацию 16 ЗРК С-125М. Согласно техническому заданию, комплексы советского производства должны были быть отремонтированы, полностью оцифрованы и интегрированы с системой управления районом ПВО, с продлением срока службы на 15 лет. Станцию наведения СНР-125М требовалось модернизировать и добиться соответствия современным условиям. Относительно модернизации зенитных ракет В-601П достоверной информации не имеется, но надо полагать, что они, как минимум, прошли через восстановительный ремонт с заменой старой элементной базы и твёрдого топлива.

В рамках тендера предложения были разосланы как государственным, так и частным индийским оборонным компаниям: Tata Power, Larsen and Toubro, Reliance Defense, Offset India Solutions и Bharat Electronics Limited.

Практические работы по восстановлению С-125М начались в 2020 году. При этом снятые с огневых позиций комплексы заменялись отечественными ЗРК Akash, что должно было сохранить ПВО объектов, прикрываемых от ударов с воздуха.

Например, такую картину мы можем наблюдать на авиабазе Амбала (штат Харьяна):

Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК С-125М на авиабазе Амбала. Снимок сделан в марте 2022 года

Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Akash на авиабазе Амбала. Снимок сделан в ноябре 2023 года

До апреля 2022 года на позиции рядом с взлётно-посадочной полосой был развёрнут ЗРК С-125М, который позже сняли и отправили на модернизацию, совмещённую с восстановительным ремонтом, и его временно заменили противовоздушным комплексом индийского производства Akash.

Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК С-125М, развёрнутый на авиабазе Амбала после модернизации. Снимок сделан в апреле 2025 года

На снимке, датированном апрелем 2024 года, видно, что ЗРК С-125М после модернизации снова появился на этой позиции и находится там до сих пор. Самая свежая имеющаяся в свободном доступе спутниковая фотография авиабазы Амбала и её окрестностей сделана 8 апреля 2025 года.

Таким образом, можно констатировать, что объектовые противовоздушные комплексы советского производства С-125М после модернизации продолжат службу в зенитных ракетных подразделениях ВВС Индии. Специалисты считают, что их эксплуатация может длиться до 2035 года.

Продолжение следует...

Информация