О кораблестроительных программах Российской империи конца 19-го века – возникновение японской угрозы

Изначально я собирался представить уважаемому читателю материал о том, почему Российская империя в преддверии Русско-японской войны приступила к серийному строительству эскадренных броненосцев по типу французского «Цесаревича», а не американского «Ретвизана». Но изучение данного вопроса плавно увело меня в обстоятельное рассмотрение наших предвоенных кораблестроительных программ. Последние, в свою очередь, решительно невозможно рассмотреть вне контекста, в котором они создавались и в отрыве от источников их финансирования.

Поэтому придется заходить издалека.

О кораблестроительных программах Российской империи до 1898 г.

Не углубляясь в «дела давно минувших дней, предания старины глубокой» (а то так можно и до времен хождения князя Олега на Константинополь докатиться), начну с кораблестроительной программы 1881 г., каковая была принята в царствование государя-императора Александра III. По его поручению Особое совещание под председательством небезызвестного великого князя Алексея Александровича, впоследствии ставшего генерал-адмиралом, сформулировало задачи флота и определило кораблестроительную программу, позволяющую эти задачи решать.

Здесь особо хотелось бы отметить, что в те годы флот собирались строить отнюдь не «вообще» или же «на всякий случай», а в четком соответствии с внешнеполитическими задачами Российской империи. Можно, конечно, спорить с тем, насколько корректно были определены эти задачи. Но, коль скоро они были сформулированы именно такими, то с точки зрения создания флота как военной силы, призванной «вершить политику иными средствами», методология была безупречной.

Политические же предпосылки были таковы:

Чёрное море. Длительное время Парижский трактат 1856 г. воспрещал Российской империи содержать здесь военный флот, однако в 1871 г. России удалось добиться ликвидации этого запрета. Но в силу нехватки денежных средств, даже спустя десятилетие, к 1881 г. сколько-то сильного флота на Чёрном море построить не удалось. К началу Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. мы располагали лишь двумя «поповками», которые вполне могли исполнять функции броненосцев береговой обороны, но на что-то большее не годились. Соответственно, бремя активных действий легло на вооруженные пароходы и минные катера, добившиеся известных успехов. Однако господство на море оставалось за турками.

Это было плохо само по себе, но к 1880 г. ситуация осложнилась еще. Турция вконец уже одряхлела, и к ней тянула свои загребущие ручки Британская империя, отторгнув у османов Египет. «Туманный Альбион» вполне мог продолжить экспансию, захватив еще и Босфор, что стало бы полной внешнеполитической катастрофой для Российской империи.

Общеизвестно, что Российская империя на автаркию не претендовала, промышленную революцию к 1881 г. толком не начала, и от этого уровень обеспечения промышленной продукцией сильно зависел от внешней торговли. Основным источником валюты было зерно, которое, естественно, следовало вывозить из наиболее урожайных регионов по кратчайшей дороге до потребителя – то есть из Чёрного моря в Средиземное. Соответственно, кто владел Босфором, тот держал в кулаке важнейшие товаропотоки внешней торговли Российской империи. И потому отдавать Босфор англичанам было решительно невозможно.

Балтийское море. Здесь во весь рост стояла задача защиты родных берегов от английских или еще чьих-либо экспедиционных сил, если таковым приспичит в Балтийское море вломиться. Память об англо-французских эскадрах, злодействовавших на Балтике в 1854-1855 гг., еще была свежа.

В 60-е годы 19-го столетия задачу эту планировалось решать не в эскадренном бою в открытом море, а в непосредственной близости от берега. Морские силы, достаточные для такой обороны, автоматически становились первыми среди потенциально враждебных балтийских держав. Что интересно – до 1878 г. Германия в потенциальных противниках не числилась, а была самым что ни на есть союзником, к тому же сколько-то серьезного флота не имела.

Однако в 1878 г. внезапно выяснилось, что дружественные нам немцы как-то не очень дружественны. На Берлинском конгрессе Шер-Хан и Табаки… ой, простите, Германия вкупе с Австрией заняли весьма неблагожелательную к Российской империи позицию, отчего последняя оказалась лишена плодов своих побед над Турцией в войне 1877-1878 гг. Поэтому еще при Николае I Германию стали числить в вероятных противниках, а она к тому же к 1880 г. приступила к усилению своего военного флота. Следовательно, на Балтике появился новый, стремительно набирающий мощь, потенциально опасный для России хищник.

Дальний Восток. Он притягивал взор Российской империи в том числе и потому, что являлся, пожалуй, единственным местом, откуда отечественный флот мог вести активные боевые действия против Британской империи. Разумеется, речь идет о крейсерской войне, при том что крейсера, для оной войны потребные, гарантировали и российские интересы по отношению к азиатским странам, не располагавшим сильными флотами. Но к 1880 г. на Дальнем востоке постепенно набирали морскую мощь два государства: Япония и Китай. Сил Сибирской военной флотилии, даже с усилением балтийскими крейсерами, становилось уже недостаточно для противостояния этим противникам. К тому же конфликт России с Японией или Китаем мог привести к появлению на Дальнем Востоке значительных морских сил европейских держав: да хотя бы и с целью дележки «китайского пирога». Соответственно, Российской империи стоило озаботиться обеспечением достаточного военно-морского присутствия, дабы ее интересы не были проигнорированы.

В общем, можно констатировать, что положение на всех трех театрах, двух морских и одном «океаническом», к 1881 г. для Российской империи изрядно осложнилось, а исправить это можно было, только наращивая военно-морскую мощь.

Задачи флота

Задача № 1. Чёрное море объявлялось важнейшим морским театром для Российской империи. Черноморский флот должен быть способен в любой момент провести операцию по овладению Проливами, в том числе обеспечив переброску десанта в 30 000 чел. Для этого требовалось построить достаточно кораблей, чтобы обеспечить полное господство над турецким ВМФ. Задача эта имела высший приоритет, ее должно было решить в первую очередь, и только после этого развивать флоты на других театрах.

Задача № 2. Балтийскому флоту должно было по своей силе быть первым в своем море, в сравнении с прочими балтийскими державами, не исключая, разумеется, Германию.

Задача № 3. На Дальнем Востоке следовало поддерживать Сибирскую военную флотилию в таких силах, которые позволили бы оказывать содействие береговой обороне ключевых мест и населенных пунктов от вражеских флотов. В случае же необходимости, вызванной обострением отношений с Китаем, Японией или еще кем-то, предполагалось снарядить ей в помощь броненосные эскадры Балтийского или же Черноморского флотов.

Задача № 4. Кроме того, на Дальнем Востоке требовалось сформировать сильную крейсерскую эскадру, каковая должна была угрожать морской торговле Англии. В первую очередь такая эскадра должна была играть политическую роль: самим фактом своего существования вынуждать сэров и пэров «Туманного Альбиона» подсчитывать убытки колониальной торговли от возможности ее применения.

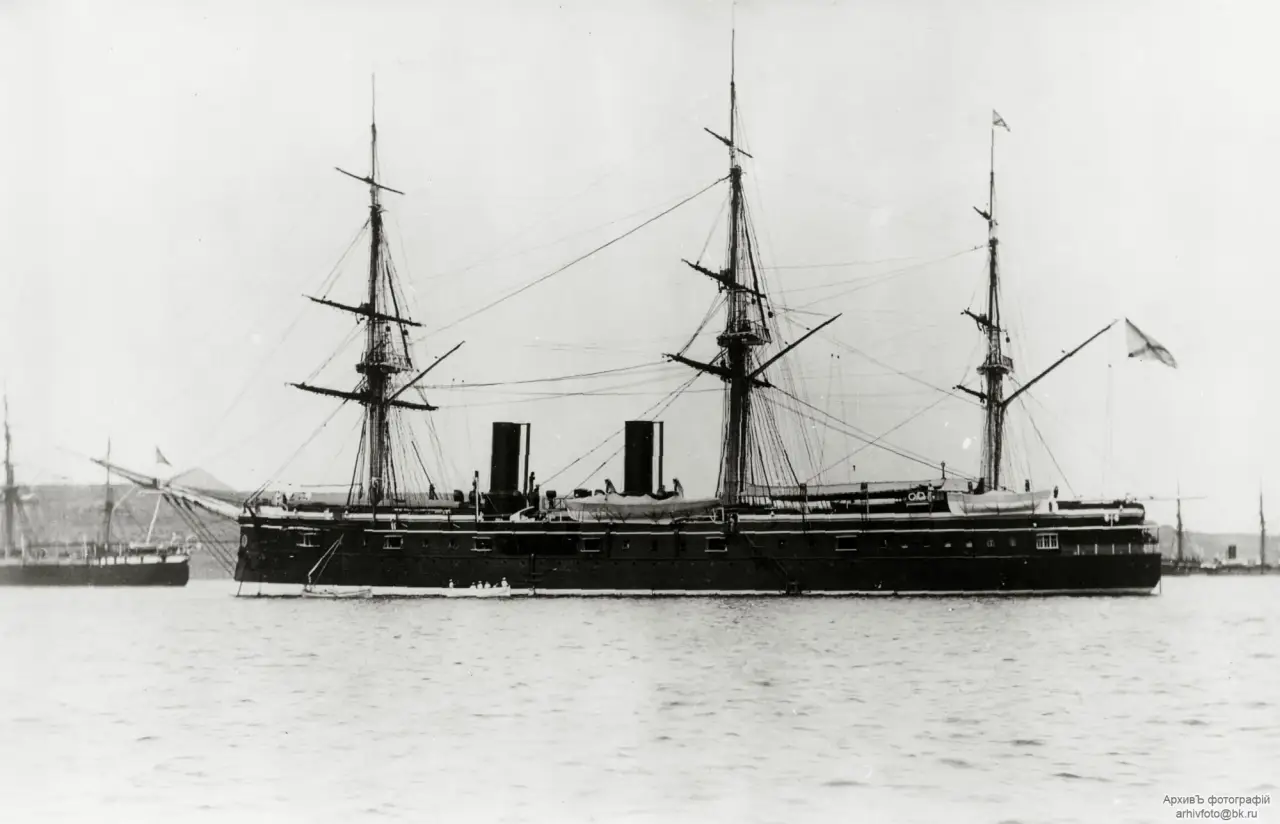

Броненосный фрегат «Дмитрий Донской»

Аналог стратегического сдерживания в антураже 19-го века: крейсера вместо РПКСН.

Наличные силы флота

Но для решения вышеперечисленных задач Российской империи требовались очень мощные морские силы, каковых у нее не было. Черноморский флот, как уже было сказано выше, находился в самом зачаточном состоянии. На Балтике у Российской империи морских сил было не в пример больше, чем на Чёрном море, но все равно положение оставляло желать лучшего. В 60-х годах 19-го столетия Россия много строила кораблей «мониторного» типа, так что к 1870 г. флот получил 23 корабля при 162 орудиях. Сочтя, что дело береговой обороны обеспечено, переключились на крейсера различных классов для ведения борьбы на британских коммуникациях в дальних морях и океанах. Но к 1881 г. научно-технический прогресс, набрав нешуточную скорость, привел к тому, что броненосные силы береговой обороны стали быстро утрачивать боевую ценность. Крейсеров же было построено недостаточно, да и те также быстро устаревали.

Численность Сибирской флотилии не соответствовала вызовам времени.

Кораблестроительная программа 1881-1900 гг. и задачи эскадренных броненосцев

Все вышесказанное и породило грандиозную 20-летнюю программу кораблестроения 1881-1900 гг., в рамках которой Отечеству должно было построить эскадры нижеследующей численности:

План был неплох, но подкачало исполнение. Причин тому было множество, но главнейшая из них – банальная нехватка денежных средств на столь масштабные проекты. Тем не менее, в части создания главной силы флота достигнутый результат впечатлял. К 1895 г. на Балтике было введено в состав флота либо находилось в разной степени строительства восемь эскадренных броненосцев, в том числе:

- «Броненосцы-тараны» «Николай I» и «Александр II»;

- «Одна мачта, одна труба, одна пушка – одно недоразумение» «Гангут»;

- Весьма основательный и хороший для своего времени «Наварин», какового можно считать родоначальником классических броненосцев в отечественном флоте;

- Неудачная как по задумке, так и по исполнению попытка построить полноценный эскадренный броненосец в уменьшенном водоизмещении «Сисой Великий»;

- Однотипные «Севастополь», «Полтава» и «Петропавловск», которые на момент закладки являлись без пяти минут сильнейшими броненосцами в мире. Увы, долгое их строительство привело к тому, что ко времени вступления в строй они таковыми совсем уже не были.

Как ни странно, но все эти, чрезвычайно различающиеся между собой корабли создавались в рамках одних и тех же требований, согласно которым балтийские эскадренные броненосцы должны были:

1. Победить германский линейный флот в генеральном сражении;

2. В случае необходимости – совершить переход на Дальний Восток, чтобы противостоять там Китаю, Японии или же эскадрам европейских держав.

Кораблестроительная программа 1895-1902 гг.

В связи с невозможностью реализации кораблестроительная программа 1881-1900 гг. прошла через ряд новаций: цели и задачи флота оставались неизменными, менялся лишь корабельный состав. Последней ее итерацией стала кораблестроительная программа 1895-1902 гг., утвержденная в марте 1895 г. на особом совещании чинов Морского министерства, под председательством генерала-адмирала Алексея Александровича. В рамках этой программы, остававшейся, в сущности, частью программы 1881-1900 гг., на Балтике следовало строить 5 эскадренных броненосцев, 4 броненосца береговой обороны, 6 крейсеров 1-го ранга, 1 крейсер 2-го ранга, 5 канонерских лодок, 54 миноносцев, 2 минных заградителя и 4 транспорта.

Первыми броненосцами программы 1895-1902 гг., а равно десятым и одиннадцатым балтийскими броненосцами программы 1881-1900 гг., стали «Пересвет» и «Ослябя», официально заложенные в ноябре 1895 г. – фактически работы на стапелях, разумеется, были начаты несколько раньше.

Откуда взялись «Пересветы»

Начиная с «Наварина» можно говорить о некоем сформировавшемся концепте балтийского броненосца. Создавались корабли не слишком быстроходные (16 уз.), хорошо вооруженные (12-дм и 6-дм орудия) и бронированные (пояс до 16 дм), с умеренной дальностью хода и мореходностью – высота надводного борта составляла стандартные для класса два межпалубных пространства.

И вдруг – внезапный поворот в сторону относительно быстроходных (более 18 уз.) высокобортных кораблей с увеличенной дальностью хода, но с ослабленным вооружением, соответствующим британским броненосцам 2-го класса. Почему?

Как было сказано выше, Российская империя на Балтике строила очень разные и непохожие друг на друга эскадренные броненосцы для решения одних и тех же задач, причем эти задачи оставались неизменными с 1881 г. и далее. Это касалось и «Пересветов»: нельзя не согласиться с тем, что с учетом технического прогресса и экономических возможностей Российской империи, концепция эскадренных броненосцев типа «Пересвет» выглядела чрезвычайно привлекательно. Предпосылки для появления «Пересветов» были таковы:

1. Индивидуальная слабость броненосцев германского флота. После закладки четверки вполне первоклассных для своего времени «Бранденбургов», имевших на вооружении 280-мм артиллерию, сумрачный прусский гений зачем-то перешел на 240-мм/40 орудия главного калибра. Именно такими пушками оснащалась пятерка броненосцев типа «Кайзер Фридрих III» – второй серии германских кораблей этого класса, к закладке которых немцы приступили в 1895 г., то есть практически одновременно с «Пересветами».

«Кайзер Вильгельм II» – один из пятерки «Фридрихов»

При этом размеры «Фридрихов» были весьма умеренны, поскольку их проектное нормальное водоизмещение не дотягивало даже и до 12 000 т. В результате бортовое бронирование этих кораблей, хотя было довольно мощным по толщине, но имело весьма малую площадь. Скорость также не была выдающейся и составляла 17,5 уз.

Скромные тактико-технические характеристики германских броненосцев фактически ставили их в некое промежуточное положение между броненосцами 1-го и 2-го классов, отчего «Пересветы» вполне можно было рассматривать в качестве равноценного противника для них. Следовательно, «Пересветы» были достаточны для противостояния новейшим на тот момент германским броненосцам на Балтике – в полном соответствии с задачами, которые ставились перед Балтийским флотом.

2. Мировой опыт – англичане, ведущая морская нация, строили для «колониальной» службы броненосцы 2-го класса с 10-дм артиллерией, прочие европейские державы ограничивались отправкой, максимум, броненосных крейсеров. Соответственно, можно было бы ожидать, что в случае возникновения какого-то конфликта на Дальнем Востоке, европейские державы будут в нем представлены, в худшем для Российской империи случае, броненосцами 2-го класса. А для них «Пересветы» являлись равноценным противником.

3. Унификация флотских и сухопутных крупнокалиберных артсистем, приведших к появлению 10-дм/45 пушки обр. 1891 г. Безусловно, вооружение такими артсистемами эскадренных броненосцев – в высшей степени сомнительное решение. Но, коли оно было принято, за счет известного облегчения как самих орудий, так и их башенных установок в сравнении с 12-дм, появилась возможность строить высокобортные боевые корабли, что давало плюс к мореходности. Последнее отвечало требованию, при необходимости, совершить переход на Дальний Восток и располагало к использованию броненосцев в крейсерских операциях.

4. Появление цементированной брони. Данное новшество позволило создавать более тонкие, а значит – и более легкие бронеплиты в сравнении с нецементированной броней, при равной их стойкости. А это, в свою очередь, позволяло либо увеличить площадь бронирования борта либо облегчить вес брони в пользу угольных запасов, что позволяло увеличить дальность хода корабля. На этапе проектирования «Пересветов» удалось не только обеспечить им весьма мощную «эскадренноброненосную» защиту английского типа, но и довести полный запас угля до 2058 т против 1050 т у броненосцев типа «Полтава». При этом ожидалось (увы, ошибочно), что применение трехвальной энергетической установки позволит увеличить дальность экономическим ходом в режиме работы одной машины из трех (средней). Все это, опять же в теории, позволило спроектировать броненосцы с увеличенной дальностью хода, пригодные к использованию в крейсерских операциях.

5. Критерий «стоимость/эффективность». Паспортные ТТХ «Пересветов» должны были обеспечить им способность противостоять германским «перворанговым» броненосцам в линейном бою, но также и возможность участия в крейсерских операциях. Соответственно, «Пересветы» могли использоваться и как эскадренные броненосцы на Балтике, и как броненосные крейсера при отправке их на Дальний Восток. При этом стоимость «Пересветов» все же была ниже, чем у «перворанговых» эскадренных броненосцев. Такая универсальность, очевидно, должна была прийтись очень по душе Морскому министерству, чьи бюджеты были весьма ограничены.

В силу вышесказанного, можно утверждать, что появление эскадренных броненосцев типа «Пересвет» было предопределено и неизбежно. Тем не менее строительство кораблей этого типа стало безусловной ошибкой Морского министерства.

Уже в 1894 г. японцы разместили в Англии заказ на «Ясима» и «Фудзи» – полноценные броненосцы 1-го класса, сражаться с которыми на равных «Пересветы» не могли. Таким образом, получив выгоду от возможного использования «Пересветов» в качестве броненосных крейсеров, мы строили броненосцы, что были заведомо слабее японских. В то же время вполне очевидно было, что и мы и японцы стремимся к освоению Дальнего Востока и пересечение наших интересов более чем вероятно. Опять же – будучи ровней германским броненосцам, «Пересветы» уступали бы кораблям Англии и Франции и не могли эффективно защищать отечественные берега от атаки сил экспедиционных флотов этих держав.

Ставка на эскадренные броненосцы, соответствующие по силе броненосцам 2-го ранга, при всех своих потенциальных выгодах была неправильной уже на уровне концепции, но к ней добавились ошибки исполнения. Отсутствие механизмов, обеспечивающих проворот винтов неработающих машин на экономическом ходе сделало среднюю машину «Пересветов» излишней, неспособной обеспечить экономический ход корабля при малом расходе угля. «Пересветы» стали «углепожирателями» и никак не могли бы участвовать ни в каких крейсерских операциях. Да и скорость у них для броненосных крейсеров оказалась недостаточной.

Но все это стало ясно уже много позже, а в 1895-1897 гг., по мнению нашего Морского министерства, броненосцы типа «Пересвет» полностью отвечали предъявляемым к ним требованиям. На это указывает еще одно совещание «рангом пониже» вышеперечисленных, состоявшееся в 1895 г. под председательством бывшего начальника соединенных эскадр в Тихом океане вице-адмирала С. П. Тыртова и при участии адмиралов, имевших опыт океанских плаваний. Почтенное собрание пришло к выводу, что на Дальнем Востоке требуются «18-узловые» броненосцы с дальностью в 5000 миль на скорости в 10 уз.

Еще более важным маркером удовлетворенности проектом «Пересвета» является отсутствие разработки эскадренного броненосца нового типа в тот период. Дело дошло до того, что черноморский «Князь Потемкин Таврический» едва не заложили по типу «Пересвета», хотя «броненосец-крейсер» совершенно не подходил для задач черноморских броненосцев. К счастью, в итоге возобладал здравый смысл, отчего «Потемкина» строили по проекту улучшенных «Трех святителей».

Изменение задач флота в 1897-1898 гг.

Как уже говорилось выше, программа 1895-1902 гг. была утверждена в марте 1895 г. Причем уже тогда адмиралы понимали, что следует ожидать усиления флота Микадо: Японо-китайская война завершалась, победитель в ней определился. Следовало предполагать, что часть полученной от Китая контрибуции Япония направит на усиление своих морских сил, которые сыграли важную роль в завершающейся войне.

Но угроза эта осознавалась постепенно: все понимали, что японцы будут усиливать свой флот, но никто пока не понимал насколько. И тем не менее первое изменение задач флота состоялось в ноябре 1895 г.

Ранее предполагалось, что на Дальнем Востоке морские силы Российской империи должны быть постоянно представлены только Сибирской военной флотилией и эскадрой крейсеров, создающих потенциальную угрозу британскому судоходству. Сильную эскадру, включающую эскадренные броненосцы, предполагалось отрядить на Дальний Восток лишь в случае возникновения там очага напряженности, а по завершении такой напряженности ее кораблям следовало вернуться обратно. Но в ноябре 1895 г. решено было, что на Тихом океане требуется постоянное присутствие мощной эскадры, включающей в себя эскадренные броненосцы.

Тем не менее, до конца 1897 г. Морское министерство пребывало в спокойствии, считая, что все идет как надо, а кораблестроительная программа 1895-1902 гг. полностью закрывает потребности флота. Это само по себе весьма странно с учетом того, что японские планы, согласно которым помимо уже строящихся «Ясимы» и «Фудзи» следовало заложить еще 4 первоклассных броненосца и 6 броненосных крейсеров, не считая прочей «мелочи», были окончательно сформированы в 1896 г.

Впрочем, мне неизвестно, когда именно в Российской империи узнали о японской кораблестроительной программе. И не могу исключать, что «спусковым крючком» дальнейших изменений стали известия о заказе второй пары японских броненосцев – «Сикисимы» и «Хатсусе», либо же резкое увеличение финансирования флота на 1897-1898 финансовый год.

Во всяком случае, историю «Ретвизана» и «Цесаревича» стоит отсчитывать с конца 1897 г., а именно – с обстоятельнейшего обзора, прогнозирующего сравнительную силу российского и японского флотов, выполненного капитаном 1-го ранга А. Г. фон Недермиллером в конце 1897 г. На момент подготовки обзора этот морской офицер занимал должность заведующего военно-морским учетным отделом ГМШ, и документ, вышедший из-под его пера, получился весьма толковым и грамотным.

Обзор А. Г. фон Недермиллера

Согласно данному документу выходило, что уже в 1898 г. японский флот получит качественное превосходство над Российским в дальневосточных водах. Российская крейсерская эскадра будет состоять из пяти броненосных крейсеров, включая «Россию», «Рюрик», «Память Азова» и «Владимир Мономах», совокупным водоизмещением (здесь и далее цифры даны по А. Г. Недермиллеру, хотя он не везде точен) 41 746 т. Костяк японского броненосного флота скромнее почти на четверть (32 105 т), однако же он состоит из двух броненосцев 1-го класса, «Ясима» и «Хатсусе», и одного броненосца 2-го класса «Чин Иен». Вполне очевидно, что, невзирая на преимущество в водоизмещении, в бою с таким противником у русских крейсеров не будет ни единого шанса, а японские броненосцы «подпирают» еще 5 старых броненосных корветов и фрегатов общим водоизмещением 12 883 т.

Трем российским бронепалубным крейсерам – перворанговому «Адмиралу Корнилову» и второранговым «Забияке» и «Крейсеру» общим водоизмещением в 8706 т оппонировала четверка «Мацусим», а также «Акицусима», «Идзуми», «Нанива» и «Такачихо» общим водоизмещением в 30 580 т. Пяти нашим мореходным канонерским лодкам – четыре крейсера 4-го класса, причем лишь самый малый из них, «Цукаши», был ненамного меньше самой крупной нашей канонерки – 1778 т против 1490 т. Общее же соотношение водоизмещения кораблей без бортовой брони было 15 454 / 38 707 т не в пользу российской империи.

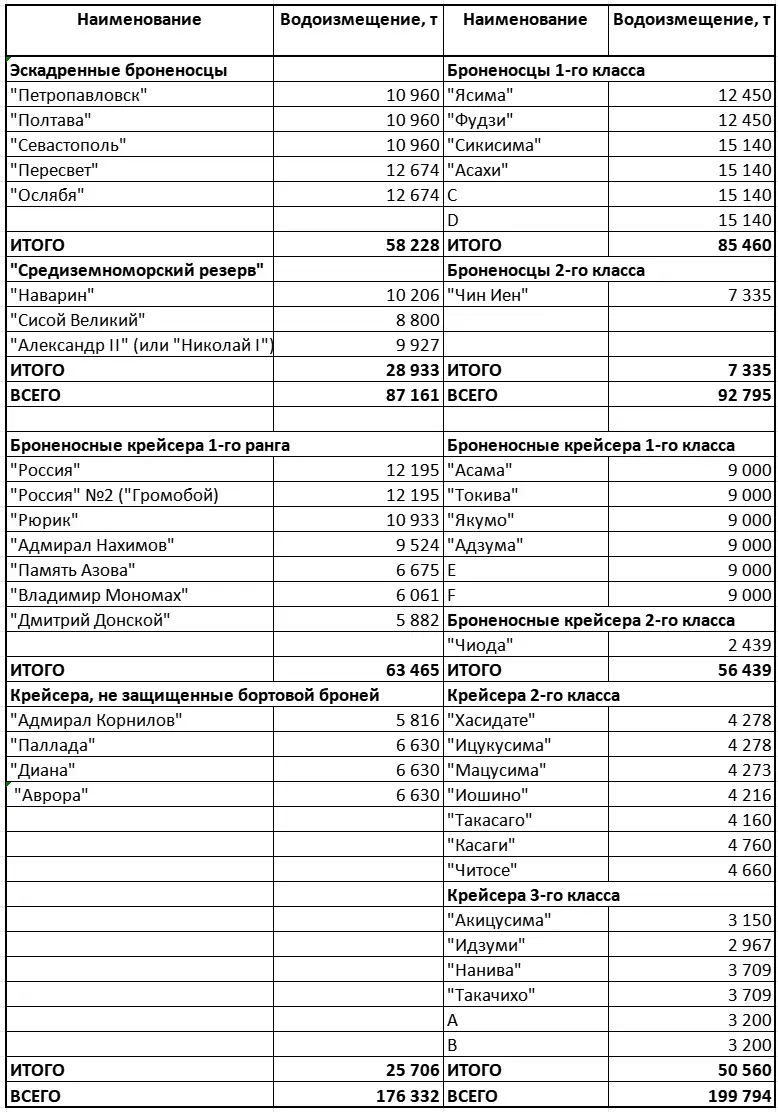

К 1903 г. ситуация не так чтобы улучшалась. Согласно обзору А. Г. фон Недермиллера получалась нижеследующая картина:

Дабы не усложнять сущности сверх необходимого, я не стал давать в таблице данные по нашим канонерским лодкам (6 ед.) и по японским крейсерам 4-го класса (5 ед.). Все-таки по большому счету их наличие, пускай и важное само по себе, на общее соотношение сил флотов влияло мало.

Получалось, что против шести первоклассных японских броненосцев и «Чин Иена» Российский императорский флот мог выставить только пять, из которых два «Пересвета» по своей огневой мощи соответствовали броненосцам 2-го класса. Да, был еще резерв в лице броненосцев в Средиземном море, но даже перевод их на Дальний Восток проблемы не решал. Формально, конечно, мы располагали бы восемью броненосцами против семи японских, да и суммарное водоизмещение было бы примерно равным. Но кораблей с современной артиллерией было бы шесть против шести, при том что японским «пятнадцатитысячникам» противостояли бы все те же «Пересветы» и едва не в полтора раза меньший их по размерам «Сисой Великий».

То же самое выходило и по броненосным крейсерам. При формальном равенстве в численности и даже некотором превосходстве наших броненосных крейсеров в водоизмещении, в боевом отношении они категорически уступали японским. Даже три лучших корабля – две «России» и «Рюрик» все же не могли считаться ровней японским «асамоидам», при том что на «Рюрике» еще и 8-дм пушки были старыми. А остальные русские броненосные крейсера были слишком малы (за исключением «Нахимова»), тихоходны, да еще и с устаревшей артиллерией.

Можно спорить о том, так ли были плохи наши бронепалубные «богини», крейсера типа «Диана», в сравнении с каким-нибудь «Такачихо» или «Идзуми», но четыре крейсера против тринадцати – не то соотношение сил, каковое можно компенсировать сколь угодно хорошими ТТХ. А у «богинь» они, к сожалению, хорошими не были.

Интересно, что А. Г. фон Недермиллер числил на Дальнем Востоке только «Пересвет» и «Ослябю», в то время как планировалось строить еще три корабля этого типа. Объяснял же он это так:

Итак, проблема была поставлена: действующая кораблестроительная программа 1895-1902 гг. оказалась совершенно не вровень с возникшими угрозами. Как отвечать на бурный рост японской военно-морской мощи, предстояло решить руководству Морского министерства.

Продолжение следует…

Информация