«Стратегия» А.А. Свечина: на сломе эпох, или Размышления в преддверии юбилея

Мир, в котором родилась «Стратегия», Или путь от сохи до «Востока»

В следующем году – юбилей в истории российской военно-научной мысли: столетие издания «Стратегии» генерал-майора Александра Андреевича Свечина.

Изгибы его карьеры и судьбы пришлись на период тектонических изменений в социально-экономической и психологической жизни России и СССР. О них и пойдет речь, поскольку понять содержание «Стратегии» вне контекста эпохи – точнее, эпох – и по сей день вызывающих споры и ссоры до хрипоты, вряд ли возможно.

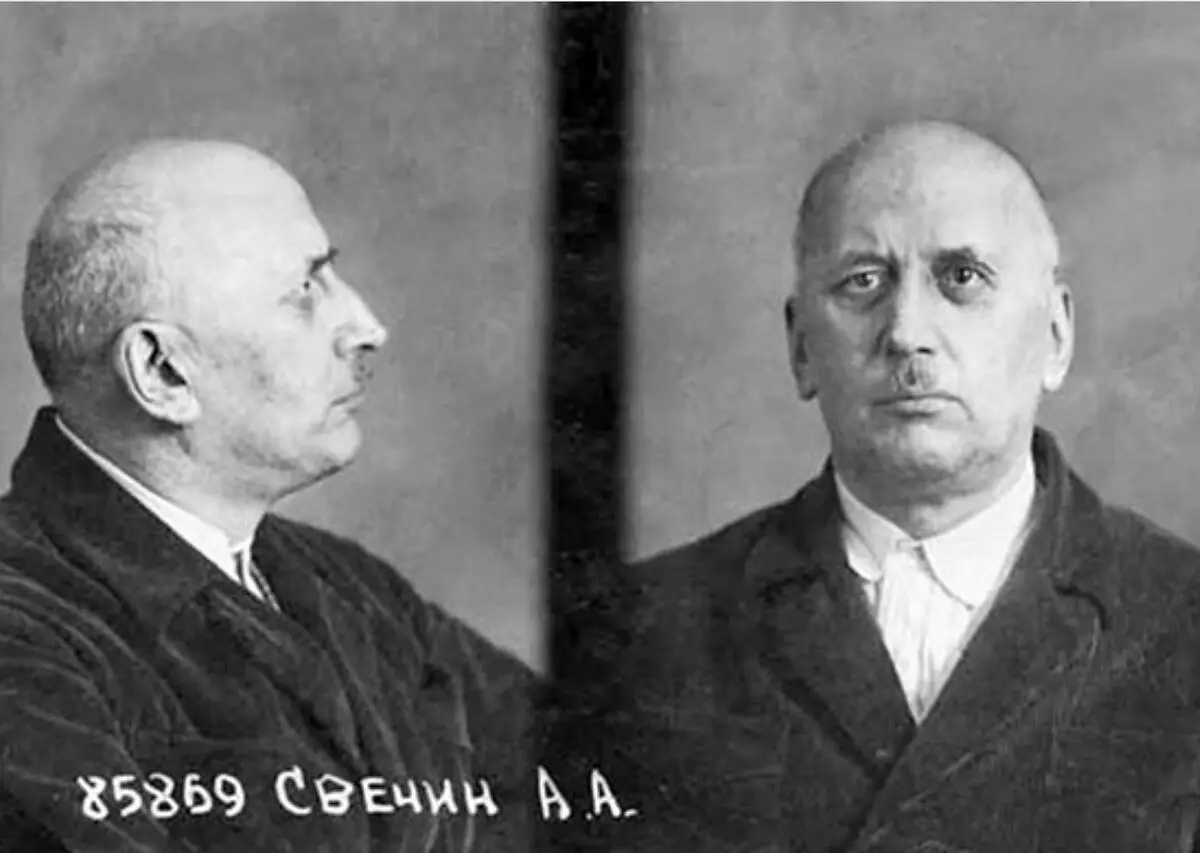

Генерал-майор А.А. Свечин

Я не случайно обратил внимание на психологию, так как в картине мира одного-двух поколений произошли изменения, превратившие полуфеодальную империю в сверхдержаву, венцом научной мысли которой и свидетельством мощи ее ВПК стала космическая система «Энергия» – «Буран».

Рывок из неизжитого феодализма в социализм произошел за очень короткий период времени. И поражает пропасть между вчерашним крепостным рубежа XIX–XX вв., еще помнившим окрик барина и жившим в мире, отраженном на страницах собранных А.Н. Афанасьевым сказок или жутковатых в своем реализме произведений Г.И. Успенского, и его переехавшим в город, благодаря рабфаку получившим высшее образование сыном, возможно, ставшим одним из сотворцов космической эры.

Соха и «Восток-1»… Между ними, повторю, по историческим меркам ничтожный отрезок времени. Вспоминаю заставшую то и другое мою прабабушку: родилась в 1890 г. и умерла в 1972 г.

Неудивительно, что эпоха от Великих реформ до сталинской индустриализации вызывает полярные оценки, ибо радикальные перемены всегда болезненны, что гениально отразил А. П. Чехов в «Вишневом саде»: агония деградирующей, не вписывающейся в новые социально-экономические реалии барской России, казавшийся незыблемым быт которой отражен на знаменитом полотне Н. Неврева, и рождение новой – лопахинской. Да и Яша – эх, разгуляются такие в 1917-м… Впрочем, его сын уже сядет за парту и, как и тысячи лакейских и крестьянских детей, получит путевку в жизнь.

Не менее драматично и даже кроваво рождение нового и умирание старого происходило в армии. Не случайно Первая мировая возвестила о наступлении некалендарного XX столетия, о чем шла речь в статье «На сломе эпох, или Мысли забытого генерала».

Н. Неврев. «Торг. Сцена из крепостной жизни». Пройдет немного времени, и если и не дети, то внуки изображенных на картине персонажей, возможно, поменяются местами на социальной лестнице, что, собственно, и отражено в «Вишневом саде»

Война – маркер цивилизации. Соответственно, и смена эпох отражается прежде всего в военном деле, где апробируются почти все научные достижения, причем происходит это подчас с головокружительной быстротой. Применительно к XX в.: конная артиллерия в начале Первой мировой и, спустя двадцать лет, бронетанковые войска, а через тридцать – первые реактивные истребители.

И тот, кто правил конной упряжкой, озабоченный поиском сена на постое и коротавший ночь в покосившейся избе с земляным полом, мог спустя десятилетия командовать эскадрильей реактивных МиГ-9.

В русской военной истории символом смены веков стала атака русской гвардии в конном строю позиций 2-й ландверной бригады под Каушеном 19 августа 1914-го. В тот день плотным огнем немецких пулеметов XX век выкашивал XIX-й…

Выкашивал, ибо «конница, – писал А. А. Свечин, – благополучно, до начала XX века, оставалась при тактических приемах конного боя, унаследованных от XVIII века. К началу Мировой войны только германская конница сносно удовлетворяла новым требованиям. Русская конница выступила, в особенности в Восточной Пруссии, как приведение из другого века. Ужасный подбор русских кавалерийских начальников – творчество великого князя Николая Николаевича в бытность его инспектором конницы».

Приведение из другого века... Образнее и не скажешь.

А жаждущий крови молох войны затребовал новых жертв: не, условно говоря, безусых кавалергардов, красиво гибнувших на Прасненских высотах, а вчерашних полуграмотных крестьян в грязных шинелях и в сырых окопах. Они-то и станут могильщиками Российской империи, вооружившей миллионы мужиков, но не решившей предварительно земельный вопрос и не позаботившейся должным образом о превращении их в сознательный элемент, ясно понимающий цели войны.

Вместо этого символом мужицкого отношения к Первой мировой стали знаменитые строки из брусиловских мемуаров: «Какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты».

Да, по поводу кавалергардов и Праценских высот: разумеется, и до 1914-го воевали не только аристократы, но было что-то романтическое в войне. Может быть, из-за красивых мундиров. Или вот это от Шарля Луи де Лассаля: «Гусар, доживший до 30 лет, не гусар».

С XX в. остается в прошлом кровавая эстетка войны и рождается стратегия измора. Проза войны приходит на смену ее поэзии, последним представителем которой был, пожалуй, Николай Гумилев с его «Наступлением», написанным в 1914-м. Но в том же году стало окончательно понятно, что явленная в 1805-м гением Наполеона Ульмская операция, заставившая капитулировать австрийцев фельдмаршала-лейтенанта К. Мака, отныне если и возможна, то не как исход войны с серьезным противником.

Теперь в не меньшей степени, чем армии, сражаются экономики, что, кстати, не учел бесноватый фюрер накануне 1941-го, недооценив мощь рожденного в первых пятилетках индустриального потенциала СССР, и, главное, не учел выход на историческую сцену нового поколения – не забитого, темного, а образованного, мечтающего о небе и готового сражаться за предоставившую ему путевку в жизнь Родину. Именно для этого поколения и была написана «Стратегия».

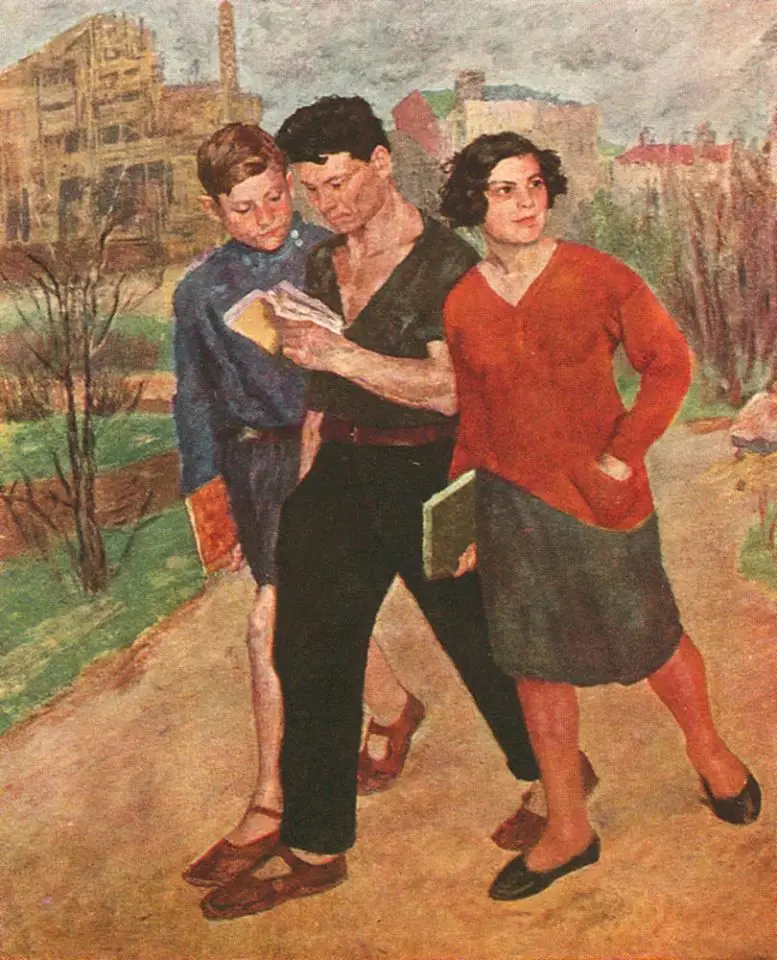

Будущие командиры Красной Армии, именно для них А.А. Свечин писал «Стратегию» и именно им пришлось воплощать ее положения в жизнь

Жаль, ее автор не увидел наступления упомянутой космической эры. Было бы интересно почитать его мысли по поводу соотнесенности освоения околоземной орбиты со стратегией будущих войн.

Однако до эпохи Ю.А. Гагарина дожил генерал-лейтенант Михаил Свечин – старший, с разницей в два года, брат Александра. Оба, как это не раз случалось в судьбах родных братьев, ранее служивших в Императорской армии, оказались по разную сторону баррикад. В качестве примера приведу братьев Махровых: комбрига РККА и белогвардейского генерал-лейтенанта.

Генерал-лейтенант М.А. Свечин

И если Александр выбрал сторону красных, то Михаил сражался за белых, в эмиграции занимал важные посты в Русском общевоинском союзе (РОВС). Его земной путь завершился в Ницце в 1969-м. В отличие от брата ему повезло? Не берусь судить. Да, он избежал пули в ежовском застенке. Но свои дни закончил на чужбине, пускай и в материальном благополучии, но вдали от судьбоносных в жизни Родины событий.

В этой связи вспомнились «Дроздовцы в огне» генерал-майора А.А. Туркула – ноябрьское 1919-го отступление Добровольческой армии от Орла. Адъютантом у Туркула – тогда полковника и командира 1-го полка Дроздовской дивизии – был капитан Ковалевский.

Не выдержав неудач, капитан решил застрелиться. Туркул случайно об этом узнал. Уговорил жить, пока идут бои. Позже написал:

Впрочем, это скорее было исключение из правил. Основная масса вчерашних белогвардейцев, подобно Михаилу, встраивалась в реалии Зарубежья и даже посвящала новой Родине стихи. Н. Н. Туроверов, например:

Всё тебе доверил, не тая, – Франция, страна моей свободы,

Мачеха весёлая моя.

Словом, всякое было. Да, ремарка о двух Россиях. В свое время я купил «Дроздовцев в огне», изданных одной книгой с мемуарами бывшего белогвардейца-дроздовца Г. Д. Венуса «Война и люди».

Оба пишут об одних и тех же офицерах и событиях, причем в деталях, но мне не встречались более полярные оценки и характеристики. И да, брат Г. Венуса служил в Красной Армии…

Сам он после войны вернулся на Родину, увы, попав под маховик репрессий, несмотря на попытки А. Н. Толстого его спасти.

Итак, Михаил Свечин. Он оставил интересные воспоминания. Почитаем некоторые страницы из них — и не только из них, — дабы лучше понять грани эпохи, сотворцом и жертвой которой стал автор «Стратегии».

Военная карьера братьев была предопределена. Род-то древний и служилый – из тверских бояр. Отец – генерал-лейтенант Андрей Свечин – закончил службу командиром бригады.

Однако было бы несправедливо говорить о выборе братьями военной стези строго по накатанной. Нет. Выбору они обязаны плененному в Крымскую войну под Севастополем зуаву, служившему в семье гувернером:

Михаил был отдан во 2-й кадетский Петра Великого корпус, преобразованный во время военной реформы генерала от инфантерии Д.А. Милютина в гимназию, на чем остановимся подробнее.

Гимназии вместо кадетских корпусов, или Спор о милютинском наследии

Известный военный историк Зарубежья А. А. Керсновский критично и с присущей ему эмоциональностью оценивает милютинские реформы в сфере военного образования:

Уже после смерти Александра II и отставки Д.А. Милютина с поста военного министра гимназии были вновь преобразованы в кадетские корпуса.

Кадеты 2-го Московского кадетского корпуса

А вот Александр Свечин оценивал реформы вполне положительно:

На мой взгляд, больше прав Керсновский. О причинах речь шла в статье «Генерал Милютин и реформа военного образования: почему был неизбежен половинчатый результат».

Здесь же приведу аргументы военного историка С. В. Волкова:

Иными словами, повышение общего уровня образования будущих офицеров шло за счет их профессионализма в военной области. Не думаю, что это не сказалось на кровавых полях Русско-японской и Первой мировой.

Счастье увидеть самодержца, или Осколок патриархального быта

Еще одна небезынтересная сторона военной жизни рубежа столетий – отношение в офицерском корпусе к самодержавию.

В 1912 г. Михаил, уже офицер Генерального штаба, присутствовал на двухсотлетии родного корпуса. По завершении торжества выпускники были приглашены на оперу «Жизнь за Царя», осчастливленную, как сказано в мемуарах, присутствием императора с супругой.

На фразе «осчастливленную» я бы хотел остановить внимание читателей и сравнить ее с реакцией на встречи с государем другого военачальника – генерал-лейтенанта А.И. Деникина.

Оба — из разной социальной среды. Деникин — сын отданного помещиком в рекруты крепостного крестьянина, отслужившего положенные почти четверть века, выдержавшего экзамены на офицерский чин и вышедшего в отставку майором. Иван Ефимович получил личное дворянство — потомственное давали только с чина полковника, — но так и не выбрался из тисков нужды, о чем его сын ярко и образно написал в «В пути русского офицера».

И поэтому у Антона Ивановича иное отношение, если и не к монархии, то к личности последнего самодержца, особенно после истории с несправедливостью, связанной с непричислением его к Генеральному штабу после завершения учебы в Николаевской академии:

Саму историю Деникин описал очень подробно, пересказывать не буду. Единственное замечу, что ее в конечном счете благополучному исходу будущий военачальник обязан участию в его судьбе возглавлявшего в тот период военное министерство генералу от инфантерии А. Н. Куропаткину, отец которого также был выходцем из социальных низов.

Деникин старше Михаила Свечина на четыре года, и на их жизненном пути расправлявшая плечи разночинная Россия соприкасалась со старой, еще феодальной. Я бы даже так сказал: реакция на посещение августейшей четой оперы Михаилом – это взгляд из уходившего в прошлое мира тургеневского П.П. Кирсанова. Деникин в чем-то схож по характеру с Е.П. Базаровым.

В этом плане интересно восприятие Михаилом царствования Александра III, к коему он относился с несомненным пиететом:

Собственно, нервной ее такие, как Деникин, и делали. Почему? Потому что шли наперекор устоявшимся представлениям о взаимоотношениях в обществе, в том числе и в офицерской среде. Не сказать, что она, вопреки расхожему мнению, была кастовой, особенно в начале XX в., когда «доля потомственных дворян в офицерском корпусе, – пишет С.В. Волков, – упала очень сильно, считая и гвардию, на них приходилось только 37% состава офицерского корпуса».

Но дело не в кастовости, а в традициях и представлениях о субординации, которые также менялись, причем Михаил пишет о периоде, когда в империи шел процесс индустриализации и стремительными темпами трансформировался социальный облик страны.

Я снова позволю себе вернуться к «Вишневому саду», где в последней сцене помирает Фирс, для которого самое большое горе – отмена крепостного права, а печаль – забытое бросившим его барином пальто.

На страницах мемуаров Михаила Свечина описан эпизод, в котором перед читателем предстает патриархальная, уходящая вместе с Фирсами в прошлое Русь. Речь идет о крушении царского поезда в 1888 г. в Борках:

Вот счастья-то мужику было, и разговоров потом в деревне: рубль с портретом царя… Совсем скоро П.А. Столыпин примется разрушать общину, меняя облик деревни и крестьянскую психологию. Часть мужиков не впишется в новые реалии, уйдет в город. Для таких царский рубль станет не предметом благоговейного почитания, а возможностью поправить, сбыв его, свое финансовое положение.

Как писал М. Горький в романе «Мать» о многих, надо полагать, вчерашних крестьянах, ставших рабочими:

Но именно их дети составят основной процент поступающей в военные училища молодежи, соответственно, для них и трудился Александр Свечин.

Б. Иогансон «Рабфак идет»: наглядная иллюстрация работы социальных лифтов в обществе нового типа, благодаря которому реализация свечинских идей стала возможной на практике

С пиететом к монарху относились не только крестьяне, но и некоторая часть образованного общества. Тот же Михаил. Вот как он описывает обращение Николая II к выпускникам Николаевского кавалерийского училища в 1895 г., в строю которых стоял и Свечин-старший:

Ивану Ефимовичу Деникину также было присуще патриархально-мистическое отношение к самодержавию. В своих воспоминаниях его сын приводит характерный эпизод из детства:

Когда подъехал царский поезд, государь подошел к открытому окну вагона и приветливо беседовал с кем-то из встречавших. Отец застыл с поднятой к козырьку рукой, не обращая на меня внимания. Я не отрывал глаз от государя.

Но вот это «Я не отрывал глаз от государя», в отличие от отношения к монархии Михаила, у Антона Деникина продлилось недолго. Уже будучи слушателем Академии, он следующим образом сформулировал свое политическое мировоззрение, полагаю, свойственное многим офицерам из разночинной среды:

И представить под пером Деникина свечинское «чарующим взглядом молодого императора» попросту невозможно.

Виденная будущим генералом социальная несправедливость, пережитая им нужда, глубокий ум и образованность скорректировали его политические представления. Постепенно они возобладали и в офицерском корпусе. В результате мы видим, что среди лидеров Белого движения практически не было монархистов.

Да и сама Гражданская война представляла собой противостояние сторонников Февраля и Октября. Две России шли друг против друга.

Почему это произошло? Об этом речь пойдет в следующих статьях, в которых продолжим разговор об эпохах, предшествовавших рождению свечинской «Стратегии».

Использования литература

Волков С.В. Русский офицерский корпус. – М.: Воениздат, 1993

Горький М. Мать. – М. : Современник, 1984

Деникин А.И. Путь русского офицера. – М.: Современник, 1991

Керсновский А.А. История русской армии. Том 1. От Северной войны со Швецией до Туркестанских походов. 1700–1881. – М.: Центрполиграф, 2022

Свечин М.А. Записки старого генерала о былом. –Ницца, 1964

Свечин А.А. Стратегия. – М.: Государственное военное издательство, 1926.

Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II. – М.-Л.: Военгиз, 1928

Чехов А.П. Вишневый сад. – М.: АСТ.2017

Информация