Сто лет первому советскому бомбардировщику

26 ноября 1925 года был поднят в свой первый полет самолет АНТ-4, прототип бомбардировщика ТБ-1. Событие, которое очень сложно недооценивать, поскольку фактически это стало рождением советской бомбардировочной авиации.

Вообще к АНТ-4/ТБ-1 во многом абсолютно справедливо применить определение «первый», поскольку этот выдающийся для того времени самолет был:

- первый бомбардировщик советской конструкции;

- первый серийный советский бомбардировщик;

- первый бомбардировщик-моноплан;

- первый цельнометаллический бомбардировщик.

Можно сказать, что ТБ-1 стал родоначальником советской дальней и стратегической авиации, прослужив в ВВС РККА более 20 лет.

История создания первенца советской бомбардировочной авиации началась в 1921 году в стенах такой интересной организации, как «Остехбюро» (Особое техническое бюро по военным изобретениям специального назначения) под руководством талантливого инженера, изобретателя и организатора Владимира Ивановича Бекаури.

Бекаури был участником множества удачных и не очень проектов вооружений, от мин, торпед и сверхмалых подводных лодок до самолетов. Деятельность Владимира Ивановича была по достоинству оценена орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и расстрелом за шпионаж в пользу Германии в 1938 году. В 1956 году определением Верховного Суда СССР Бекаури был полностью реабилитирован.

Авиационные мины и торпеды для авиации – это была одна из значимых тем для ОТБ, потому главком РККА С.С. Каменев поручил проработать вопрос о создании самолета, способного нести торпеду или две мины и имеющего дальность в несколько сот километров.

Проблема заключалась в том, что в ОТБ не было своих авиаконструкторов. Совсем.

Сперва решили заказать машину в Великобритании. Британцы к тому времени уже вовсю строили торпедоносцы и вполне могли осилить такой заказ. Они дали согласие, но озвучили цену в полмиллиона рублей золотом и полтора года на разработку проекта. Ожидаемо наши отказались от столь заманчивого предложения, и Бекаури, в принципе, сыграл первый тендер на разработку самолета, и по итогам за разработку взялась группа АГОС (Авиация, гидроавиация, опытное строительство) в составе ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт). Группой как раз руководил А. Н. Туполев. И хоть группа торпедоносцев не строила до того времени, но за задачу взялась. Хотя попробовали бы не взяться.

С июля по октябрь шла напряженная работа, по результатам которой в октябре уже был представлен проект двухмоторного цельнометаллического моноплана с гофрированной обшивкой. Самолет и получил название АНТ-4.

Спустя столько времени некоторые «эксперты» не погнушались говорить о каком-то «немецком следе» в конструкции, что АНТ-4 ну очень похож на «Юнкерс» К-30 и всё в таком духе. На самом деле, единственное, чем похожи эти самолеты – гофрированной обшивкой, но это была мода того времени, и так самолеты строили и французы, и итальянцы. Гофрирование обшивки позволяло повысить жесткость конструкции крыла почти на четверть, что по тем временам было очень много.

«Юнкерс» К-30

Немцы на базе пассажирского G.24 создали и транспортный, и боевой самолет, а Туполев сразу создавал бомбардировщик. Двухмоторная компоновка позволила сразу спроектировать кабину бомбардира с прицелами под кабиной пилотов.

АНТ-4 согласно проекту с двумя моторами «Бристоль Юпитер» по 400 л.с. мог лететь со скоростью до 190 км/ч и имел радиус действия 750 км. Самолет нес минно-торпедную нагрузку весом до 960 кг. «Остехбюро» эти параметры устроили, была дана команда «Строить!».

Однако возникла проблема, которая на ближайшие лет 30 станет главной для советских авиаконструкторов. Двигатели. Это и сегодня в России проблема, особенно в гражданском авиастроении, а тогда это вообще был бич божий.

Итак, расчет был сделан под «Юпитеры», которых в наличии не оказалось. Двигатели тогда не то чтобы закупались, они скорее «доставались», слово из советского лексикона 70–80-х годов, которое хорошо иллюстрировало происходящее. Только в марте 1925 года удалось добыть некоторое количество британских двигателей «Нэпир», 450-сильных «Лайон» с водяным охлаждением.

А в апреле у Туполева объявились представители Управления ВВС, то есть сухопутных сил. Они ознакомились накоротке с проектом АНТ-4, и им он понравился. ВВС предложили Туполеву продолжить работу над самолетом как над легким бомбардировщиком с бомбовой нагрузкой 600 кг, с вооружением из трех пулеметов 7,62-мм (два по курсу и один для обороны задней полусферы), обязательно с радиостанцией и фотоаппаратом.

Туполев и «Остехбюро» ответили согласием, потому что морская авиация много самолетов не заказала бы, а тут маячила большая серия, соответственно, приличные деньги.

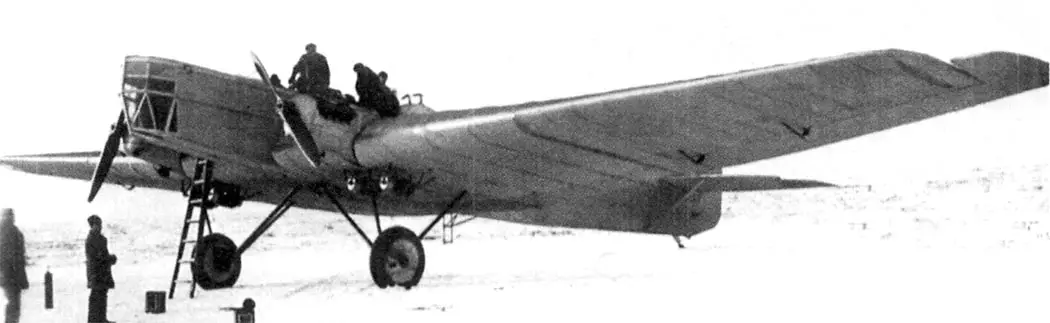

Работа закипела с удвоенной силой, и к 11 августа 1925 года машина была закончена в постройке, а 30 октября ее доставили на аэродром. Но первый полет состоялся только 26 ноября, все время до этого шли различные доделки и доработки.

Первый полет состоялся 26 ноября, самолет пилотировал А.И. Томашевский. Машина пробыла в воздухе всего 7 минут. В своем отзыве Томашевский написал: «Машина очень устойчива и управляется хорошо». Пилот отрицательно отозвался лишь об управлении элеронами, так как нагрузка была слишком велика.

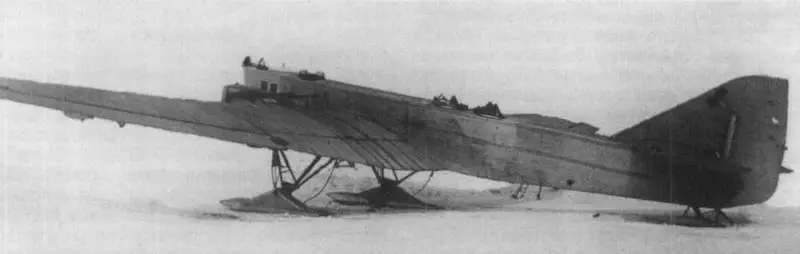

Начались доработки, которые длились до снега в декабре. Самолет переставили на лыжи, позаимствовав их у немецкого ЮГ-1 (так назывался К.30).

Второй полет состоялся только 15 февраля 1926 г. За штурвалом опять был Томашевский, который летал уже 35 минут. Пилот остался доволен поведением самолета, указав в рапорте, что «...самолет АНТ-4 по летным качествам, а также мягкости и гибкости управления им является одним из первых самолетов последнего времени».

Испытания продолжались неспешно до самой весны, показатели были вполне приличными, за исключением потолка и скороподъемности. Летом начались государственные испытания, которые продлились с 11 июня по 2 июля 1926 г. Всего АНТ-4 налетал 42 часа. Была зафиксирована максимальная скорость 196,5 км/ч., отметили улучшение скороподъемности (до 152 м/мин), да и максимальный потолок увеличился до 4 220 метров. Управляемость, легкость взлета и посадки, хорошая остойчивость в полете, возможность лететь на высоте 400-500 метров на одном моторе были отмечены в итоговых документах.

Во время испытаний Томашевский установил два рекорда на продолжительность полета с нагрузкой, которые, правда, не были зафиксированы: СССР не входил тогда в международную федерацию. Однако 2 июля АНТ-4 провел в небе 4 часа 15 минут с грузом 2054 кг, а 10 июля — 12 часов и 4 минуты с грузом 1075 кг.

10 июля 1926 г. первый опытный образец АНТ-4 официально сдали «Остехбюро». Позднее его использовали для экспериментов с авиационными минами и торпедами.

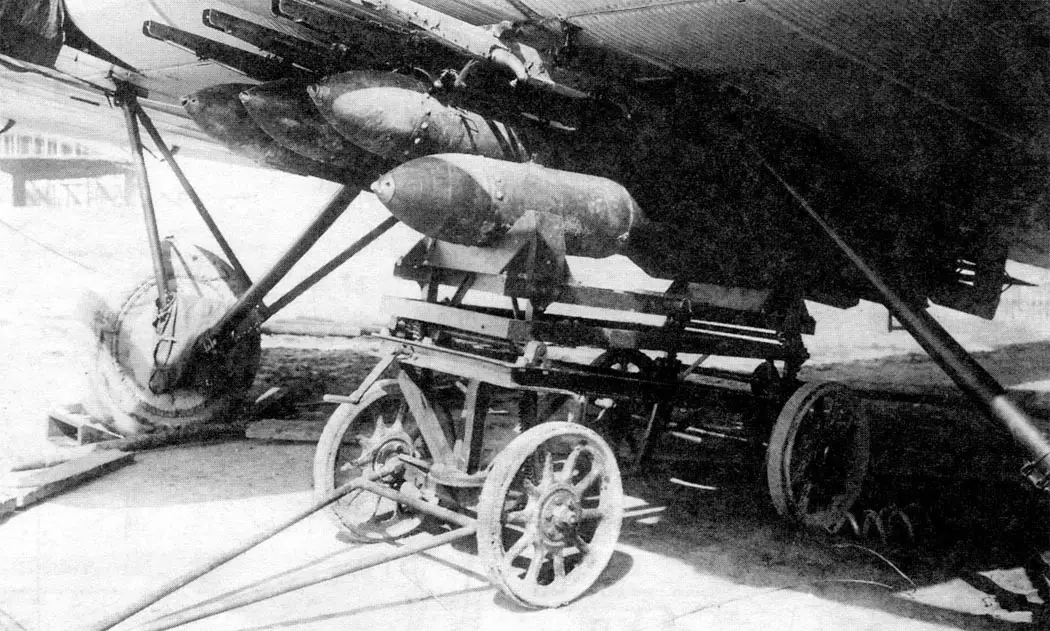

Далее началась работа над бомбардировщиком. От экспериментального торпедоносца бомбардировщик должен был в первую очередь отличаться наличием вооружения, оборонительного стрелкового и наступательного бомбового. Бомбовая нагрузка в 1200 кг должна была размещаться в бомбоотсеке и на внешней подвеске. Кроме этих бомб под крыльями должны были быть установлены держатели для так называемых пристрелочных бомб мелкого калибра.

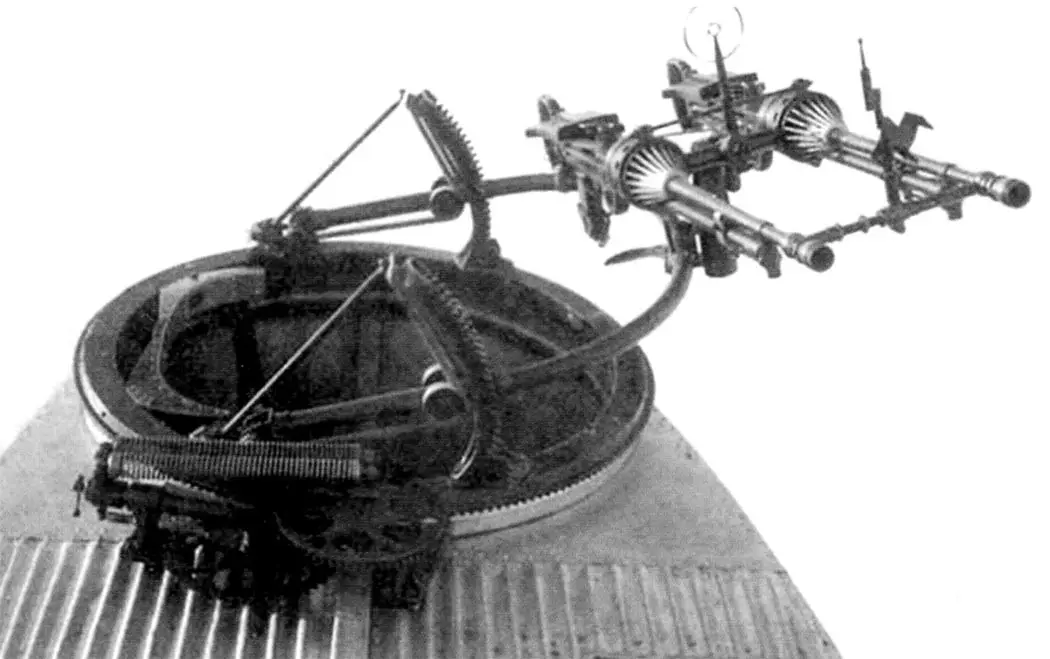

На АНТ-4 ставились три турели для спаренных пулеметов. Первоначально это были «Льюисы» образца 1924 года, позже их сменили отечественные модели.

Кроме того, в оснащение самолета входила СВ-радиостанция с радиусом действия до 400 км, фотоаппарат для фиксации бомбовых ударов и огнетушители.

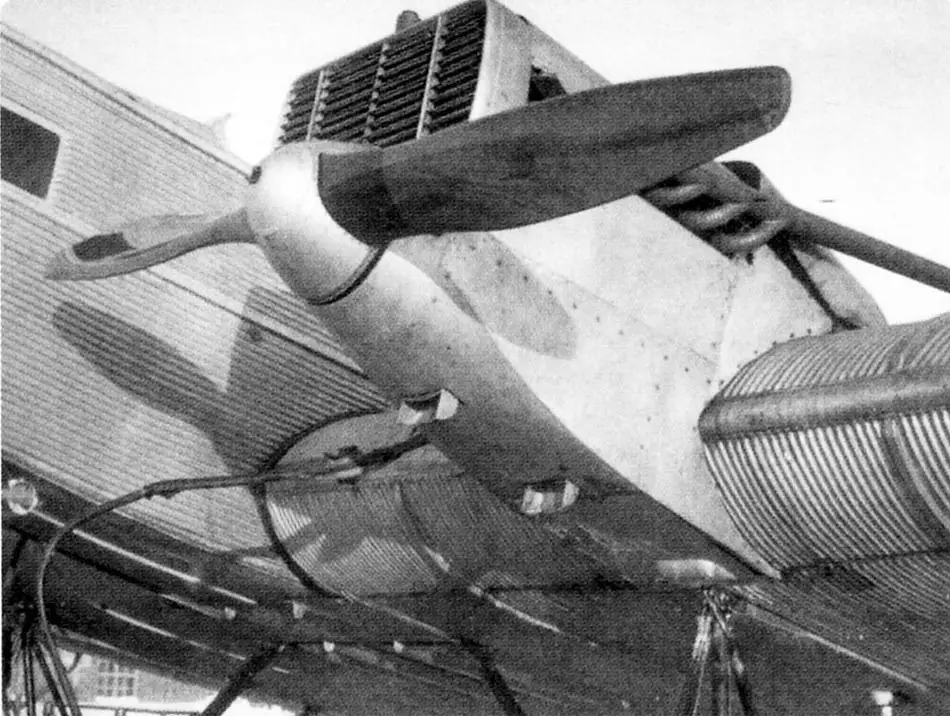

К этому времени закупленные «Лайоны» разошлись по проектам, а от планов их лицензионной сборки отказались. На прототип бомбардировщика пошли французские двигатели фирмы «Лоррен-Дитрих», тоже 12-цилиндровые, только трехрядные, W-образные, всё той же мощностью 450 л.с.

Моторы «Лоррен-Дитрих», признаем, были откровенной дрянью. Прожорливые в плане горючего и масла, вызывавшие сильные вибрации и не очень надежные. Хорошей была только цена. А тут началась дружба с Германией и лицензионный выпуск нового немецкого двигателя BMW VI, который мог выдавать до 600 л.с.

В итоге всех переделок и появилась аббревиатура ТБ-1-2БМВ-6 или TE1-25MBVI. Позднее всё это длинное название, говорившее о том, что это тяжелый экспериментальный бомбовоз с двумя моторами BMW IV, сократили, и появилось написание ТБ-1.

Ну а раз это уже точно бомбардировщик, да еще и тяжелый, то его пришлось еще немного доделать.

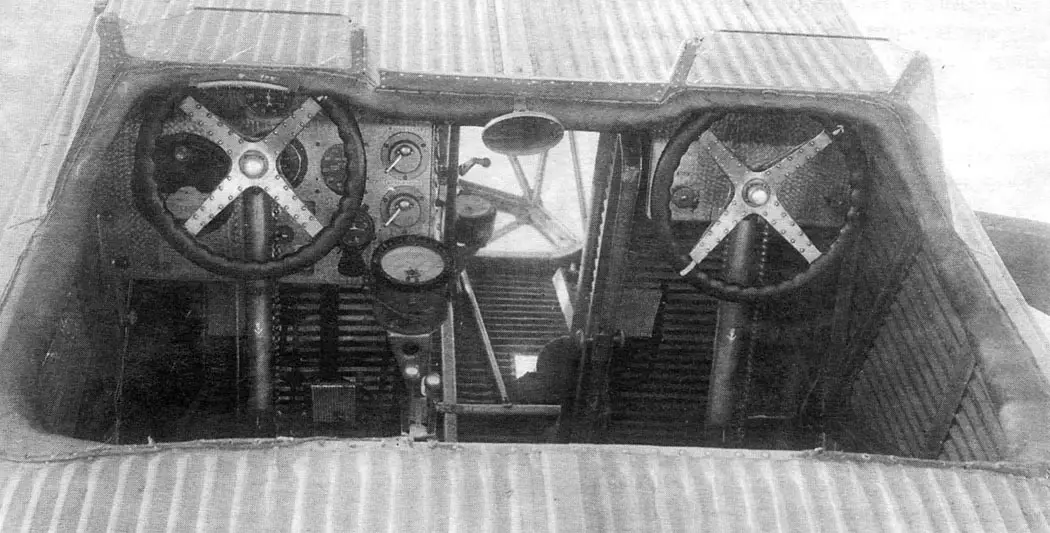

Управление самолетом сделали двойным: в новой кабине, категорически тесной, могли сидеть два летчика, но пилот был всего один – тот, который сидел слева. Правое место занимал некий помощник пилота, он же средний стрелок.

Всего же экипаж ТБ-1 состоял из пяти человек:

- штурман, он же бомбардир, он же фотограф, он же радист;

- летчик;

- помощник летчика, он же средний стрелок;

- носовой стрелок;

- кормовой стрелок, он же командир корабля.

Вот последнее вырубает всех любителей исторической авиации, потому что совершенно неясно, как из ниши в корме самолета этот человек будет управлять экипажем, учитывая, что внутренней связи в самолете не было, а кормовой стрелок обычно погибал при атаке истребителей противника первым.

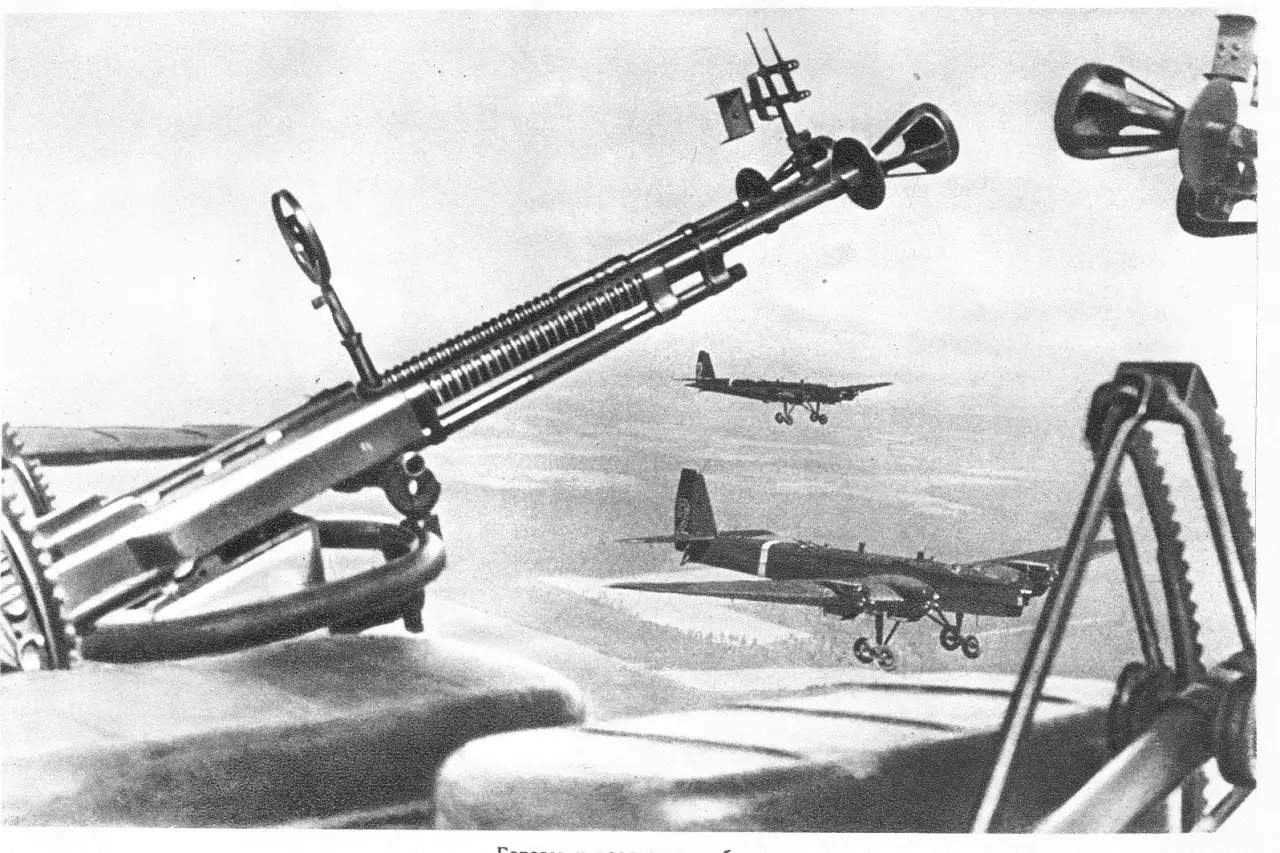

Стрелковое оборонительное вооружение заключалось в трех турелях, каждая с двумя пулеметами «Льюис» калибра 7,62-мм. Одна турель располагалась в самом носу бомбардировщика, еще две стояли друг за другом в хвостовой части фюзеляжа. Боезапас для каждой установки — 12 дисков. В процессе доработок планировали поставить один пулемет на шкворневой установке, стреляющий в люк вниз-назад, но в итоге отказались, поскольку для пулемета потребовался бы еще один стрелок.

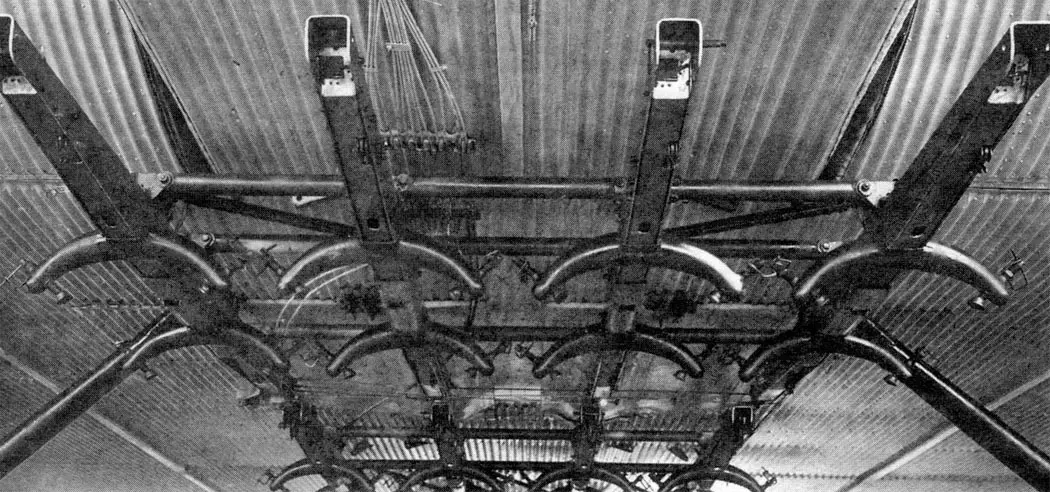

Бомбовая нагрузка определялась в 730 кг, максимальная — 985 кг. Бомбы размещались в кассетных держателях Дер-9 на 16 замков в фюзеляже и снаружи на балках под центропланом.

Машину подготовили к февралю 1928 г., но летать она не могла – для шасси самолета были заказаны в Великобритании полуоси, которых промышленность СССР пока не выпускала. С доставкой вышла задержка, потому на испытания самолет вышел только в июне.

Испытывал машину, можно сказать, «звездный» экипаж в составе: летчик-командир — М. М. Громов, второй пилот — С. А. Данилин, летчик-наблюдатель — С. М. Кравцов. Позже к ним присоединилась еще одна группа летчиков-испытателей.

Эти испытатели выявили просто огромное количество недостатков самолета, над которыми на протяжении полугода шла работа. Отказывало вообще всё, что могло отказать, от бензиномеров до бомболюков.

Но, как ни странно, общее впечатление от самолета было хорошим. По итогам испытаний, доработок и испытаний в НИИ ВВС сделали вывод о том, что ТБ-1 при устранении отмеченных недостатков может быть допущен для эксплуатации в частях ВВС.

По итогам ВВС заказали несколько сотен ТБ-1. Так началось создание в ВВС РККА соединений тяжелых бомбардировщиков. 1928 год…

Вообще, тяжелые бомбардировщики на вооружении нашей авиации имелись. Причем даже два типа самолетов: французские ФГ-62 (Фарман F.62 «Голиаф») и немецкие ЮГ-1 (Юнкерс К.30), причем в откровенно невеликих количествах: «Голиафов» купили четыре, «Юнкерсов» — 22. Причем, когда первые ТБ-1 пошли в летные части, и «Юнкерс», и «Голиаф» уже дослуживали ресурс в качестве транспортных машин.

Командование ВВС всерьез задумалось о создании авиационных бригад тяжелой бомбардировочной авиации. Да, в то время была бригадно-корпусная структура, так что бригада, состоявшая из трех эскадрилий по шесть самолетов, то есть имеющая на вооружении 20 самолетов (18 штатных плюс запасные), представляла собой приличную ударную силу.

И вот осенью 1929 г. в Воронеже началось создание первой такой бригады. Собственно, этот городок может считаться не только родиной военного флота и ВДВ, но и родиной тяжелой бомбардировочной авиации. Пока не поступили ТБ-1, каждой из трех эскадрилий передали по одному «Голиафу», на которых началось обучение экипажей.

Первый ТБ-1 (точнее, два — № 602 и 605) прибыл в Воронеж в ноябре. На первый самолет был назначен комэск Добролеж, на второй самолет назначили командира отряда Мелешкина. С ними вместе полеты начали командиры отрядов Якобсон и Рябенко, которые тоже стали работать в качестве инструкторов.

Подготовка, конечно, прерывалась поломками и необходимыми доработками. История донесла до нас, что, например, карманы для навигационных инструментов в носовой кабине не соответствовали габаритам самих инструментов. Конструкторская недоработка. Но в целом самолеты проявили себя хорошо. Несмотря на то, что до трети посадок новички совершали с «козлами», шасси, полуоси которых были сделаны из британской стали, выдерживали.

Именно здесь начались проблемы с передачей информации как внутри экипажа, так и от самолета к самолету. Пробовали даже семафорить флажками, как на флоте, но уже с расстояния в 400-500 метров флажки уже начинали путать.

Внутри самолета с общением тоже было непросто. Даже сидевшие бок о бок пилоты переговаривались исключительно жестами. От командира к штурману приказания передавались по переговорной трубе — резиновому шлангу с двумя воронками. Для того чтобы штурман мог донести что-то до летчика, им приходилось орать изо всех сил. В итоговом отчете было написано так: «В редких случаях удавалось понимать друг друга».

Но самое интересное началось тогда, когда началась отработка с истребителями, имитировавшими атаки бомбардировщиков. Задача была простой: три истребителя заходили с разных сторон на бомбардировщик, а стрелки должны были условно поразить атакующих.

Стрелки крутили турели очень активно, но им было необходимо координировать положение двух задних установок, которые могли запросто сцепиться стволами пулеметов. Причем выяснилось, что вращение одной турели сбивает наводку другой. А чтобы стрелкам можно было нормально работать турелями по всем направлениям, им приходилось не пристегиваться ремнями и работать в турели стоя.

А уж когда началось бомбометание… 1930-й год вообще стал для авиаторов годом открытий. Пилот цели не видел, его должен был наводить штурман. А у того тоже было не всё ровно: низкокачественный целлулоид окон, на который жаловались примерно до 1943 года все наши летчики, быстро мутнел. Поэтому штурман просто высовывался через бортик передней турели и рукой указывал пилоту направление. Точность была — сами понимаете.

Однако со временем летчики научились летать, а штурманы — бомбить.

Все ТБ-1 первой серии оснащались моторами BMW VI мощностью по 600 л.с., с карбюраторами BMW. Максимальная скорость достигла 206 км/ч. А после того, как в Рыбинске освоили производство отечественной модификации BMW VI под названием М-17, получилось полностью отказаться от импорта. Да, советский мотор оказался тяжелее оригинала на 100 кг, но по своим качественным характеристикам М-17 оказался ничуть не хуже, выдавая на взлетном режиме 680 л.с. и 500 л.с. у земли.

С радиооборудованием всё было хуже. С 1931 года были неоднократные попытки установки на ТБ-1 радиостанций. Например, коротковолновую 14СК для штурмана и длинноволновые 11С — у стрелков. Затем перешли на комплект из станции 11СК и приемника 13ПС. Все эти приборы использовались с одними и теми же антеннами и запитывались от генератора РМ-9, стоявшего с ветрянкой на фюзеляже.

Конструкторы пытались связать летчиков и штурмана при помощи некоей системы связи на трех абонентов, состоявшей из наушников и микрофонов, но наладить ее работу не смогли. Мешал шум моторов и многочисленные помехи, вызванные работой электрооборудования. В итоге перешли к кодированным сообщениям, которые передавали три цветные лампочки, загоравшиеся в разных комбинациях. Впрочем, на тех скоростях полета можно было позволить и не такое.

Впервые на самолёте советской конструкции была установлена и советская фотокамера «Фото-1бис».

В 1931 году «Льюисы», которые откровенно устарели, заменили на более скорострельные ДА («Дегтярев-авиационный»), которые устанавливали на те же турели и тоже по два. Но более компактные диски к ДА позволили в тех же условиях разместить больший боезапас. Если к «Льюисам» в носовой установке полагался боекомплект из 10 дисков, а в кормовых установках по 12, то для ДА соответственно 22 и 24 диска. Учитывая, что стандартный диск для «Льюиса» вмещал 47 патронов, а увеличенный (четырехрядный) 97, диск пулемета Дегтярева вмещал 63 патрона, несложно, применив калькулятор, понять, что боекомплект к британскому пулемету максимально составлял 1 164 патрона, а к советскому – 1 512. Много это или мало – 350 патронов, лучше судить, сидя в кабине самолета и глядя на приближающиеся истребители противника.

На 27 ноября 1931 года завод изготовил 91 бомбардировщик из 146 заложенных в план. К новому году задание было выполнено полностью, последние две машины были приняты в январе 1932 года. Всего выпустили 216 серийных самолетов. Но уже на смену ТБ-1 шел ТБ-3. Но модернизации ТБ-1 продолжились, причем модернизации производились как силами заводов, так и полевых авиаремонтных мастерских (ПАРМ) и даже воинских частей.

Вообще тогда задача была просто стимулом для творчества, и надо сказать, советская фантазия не знала границ.

Надо увеличить дальность полета с нагрузкой в 500 кг бомб до 1000 километров?

Два дополнительных бензобака подвесили в бомбоотсеке, еще четыре расположили в консолях.

Это позволило увеличить запас топлива на 1570 литров.

Надо увеличить запас масла, раз увеличено время полета?

Опять же в бомбоотсек устанавливается дополнительный бак на 92 литра и ручной насос, при помощи которого масло перегонялось в основные баки.

При более длительном полете двигатели теряли воду?

За сиденьем помощника пилота появляется бак на 45 литров и ручной насос, которым второй пилот мог перекачать воду в расширительные баки двигателей.

Кто-то скажет: «Колхоз в полевых условиях», но этот колхоз работал!

Причем одна из таких «наколхоженных» машин с заводским номером 690 совершила сначала беспосадочный перелет Монино — Воронеж — Москва (800 км), а затем Монино — Киев — Москва (1557 км), при этом на полигоне в районе Киева летчики сбросили 500 кг бомб.

В ВВС по достоинству оценили рационализаторство и заказали комплекты дополнительных баков на все самолеты. ТБ-1 с дополнительными баками имели продолжительность полета 10–11 часов и боевой радиус 1000 км.

Аппетит приходит во время еды, так что неудивительно, что дальше захотелось увеличить радиус действия ТБ-1 до 1200 км. Так в СССР родилась идея дозаправки самолета в воздухе.

Эту задачу решала в НИИ ВВС группа под руководством А. К. Запанованного. Товарищи инженеры не стали выстраивать сложные технические схемы, а сделали всё очень просто: на самолет Р-5 установили дополнительные баки вместо бомб, которые вмещали почти 1000 литров топлива. При этом дополнительные баки самолета в центроплане (примерно на 300 литров) не заполнялись.

Орудием заправки был шланг, намотанный на ручную лебедку и имевший на свободном конце груз. Лебедку устанавливали на месте фотоаппарата. Шланг разматывался, и его отяжеленный конец ловили руками летчик-наблюдатель (помощник пилота) или механик на ТБ-1 и помещали его в приемную воронку. Топливо шло самотеком, так как Р-5 был выше ТБ-1.

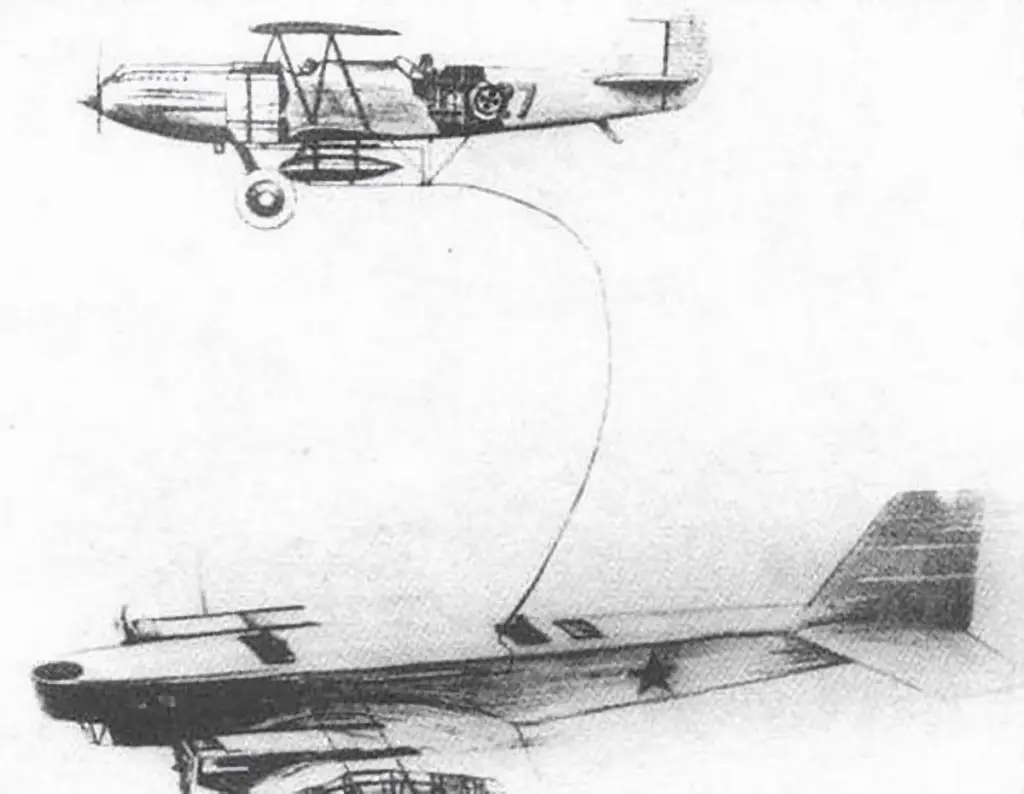

Рисунок, показывающий принцип работы этой схемы

Провели серию испытаний, которая показала, что система вполне рабочая, если закрыть глаза на то, что на ветру те, кто ловил шланг с грузом, запросто могли получить по голове трехкилограммовой гирей. Но игра стоила свеч, потому что давала 4 часа дополнительно в воздухе. Ну а со временем Р-5 заменили на ТБ-1.

Естественно, не прошли мимо и эксперименты небезызвестного Курчевского, которому покровительствовал сам маршал Тухачевский. В декабре 1930 года на заводе №39 на самолет ТБ-1 была установлена так называемая «динамореактивная пушка Курчевского» (АПК).

Это безоткатное горе-орудие калибром 76 мм было установлено вертикально в бомбоотсеке, практически пронзало самолет по вертикали, сопло выходило на 400 мм над верхней обшивкой, а ствол торчал из бомболюка на 700 мм. Аэродинамика? Нет, не слышали.

Собственно, это скорее был эксперимент по установке пушки вообще на самолет и испытания корпуса на прочность при стрельбе таким калибром. Ствол не перемещался, прицельные приспособления отсутствовали вообще, выстрел производил пилот, дергая шнур. В бомболюке располагался заряжающий со снарядным ящиком, который вручную заряжал пушку.

Самое пикантное то, что ни летчик, ни заряжающий не видели, куда стреляют. И естественно, между ними отсутствовала какая-то связь, что делало процесс стрельбы несколько… дезорганизованным.

После проведения испытаний решили, что теоретически стрелять из такой пушки можно. Вопрос куда и насколько точно. На пилотирование самолета стрельба не повлияла, но при осмотре выявились деформации обшивки и подкрепляющих профилей. Вылетели некоторые заклепки. В общем, пушки Курчевского не очень понравились летчикам, а потом Курчевскому уже стало и не до пушек.

Вообще ТБ-1 стал летающей лабораторией для испытания различных новинок. Какие-то, как самолет с прожекторами для освещения самолетов противника ночью и наведения на них истребителей, оказались неудачными, а какие-то показали жизнеспособность.

Например, детище того же «Остехбюро», самолет ТБ-1 на радиоуправлении. То ли радиоуправляемый бомбардировщик, то ли летающая бомба огромных размеров, проект «Дедал». Проект оказался вполне себе успешным, и «заряженный» радиоаппаратурой ТБ-1 с автопилотом АВП-2 под контролем летчика Агрова совершил в октябре 1933 года два успешных перелета на автопилоте по маршруту Москва — Клин — Москва и Москва — Одоев — Москва — Загорск — Москва. Общий курс выдерживался удовлетворительно, но скорость сильно колебалась, а несколько раз пилоту пришлось браться за штурвал.

Затем начались испытания системы управления по радио под контролем летчика. Командный пост расположили на вышке Центрального аэродрома. Увы, техника того времени совершенно не могла обеспечить точности наведения и оперативную реакцию системы. Повторную команду на поворот, например, можно было выдать не ранее, чем через 40 секунд после первой, иначе система просто не успевала срабатывать.

Но было принято решение атаковать условную цель. Перекресток шоссе и железной дороги где-то в Химках. Две недели продолжались попытки выполнить задачу, точно провести ТБ-1 над перекрестком, управляя самолетом с борта ТБ-3, но то не работали радиостанции, то мешала погода, плюс параллакс, который мешал оператору точно навести самолет. Но в целом команде операторов не удалось приблизиться к цели менее чем на 100 метров. Для тех лет КВО просто фантастическое, но…

Только в 1939 году удалось сделать относительно пригодную к боевому использованию летающую бомбу. В мае 1939 года Военному совету ВВС продемонстрировали полеты ТБ-1 № 712, который управлялся по радио от взлета до посадки. Правда, практического применения эта разработка не получила.

Ну и конечно, проект «Летающего авианосца» В.С. Вахмистрова.

Именно ТБ-1 стал первым самолетом в программе «Звено» авторства Владимира Вахмистрова, суть которого была в закреплении на плоскостях ТБ-1 истребителей И-4, которые могли отделяться от носителя в воздухе и служить непосредственным прикрытием.

Идея была интересна именно тем, что бомбардировщики могли получить поддержку истребителей далеко за радиусом действия последних.

И-4 крепились в трех точках, на крыло истребители закатывали по деревянным помостам вручную, что делом было весьма непростым. Взлетало это сооружение при работе моторов всех самолетов на полном газу.

Первый полет «Звена» состоялся 3 декабря 1931 года. Носитель ТБ-1 пилотировали А.И. Залевский и сам B.C. Вахмистров, в кабине левого И-4 сидел В.П. Чкалов, правого — А.Ф. Анисимов. На высоте 1000 метров истребители отцепились от бомбардировщика, при этом правый ударился колесом в крыло ТБ-1, пробил обшивку и смял опору. Но приземлились все три самолета нормально.

Далее была целая серия испытательных полетов, по завершении которых в НИИ ВВС дали заключение о том, что полеты в составе «Звена» доступны для летчиков со средним уровнем подготовки. По итогам испытаний было принято решение о строительстве небольшой серии самолетов, усовершенствованных под несение истребителей.

К концу 1932 года в Забайкальском военном округе планировалось создать эскадрилью, вооруженную системой «Звено-1», в составе шести ТБ-1 и 12 истребителей И-4. Однако развитие техники быстро внесло коррективы: И-4 быстро заменили на И-5, а вместо ТБ-1 начал летать ТБ-3. И четырехмоторный самолет оказался более предпочтителен в роли носителя.

ТБ-1 довольно быстро осваивался личным составом. Машина нравилась летчикам. Она была устойчива на всех режимах полета и, несмотря на значительные размеры, могла выполнять глубокие виражи до 70-75°. Готовили летчиков к полетам на ТБ-1 на Р-1, русифицированной версии британского легкого бомбардировщика De Havilland DH.9А образца 1916 года. При переходе на ТБ-1 надо было только привыкнуть к штурвальной колонке.

Большим недостатком являлся ограниченный обзор у пилотов на рулении и в начале взлета. Длинный нос закрывал всё впереди. Левый летчик видел только то, что слева, правый — что справа. Поэтому по аэродрому рулили по командам штурмана, стоявшего в проеме передней турели. Заход на посадку по тем же причинам выполняли в зависимости от того, на каком месте сидел пилот: левый летчик делал левый разворот, правый, соответственно, правый. Поэтому термин «слетанность экипажа» здесь имел очень большое значение. А учитывая откровенную тесноту небольшой кабины и толщину зимнего летного мехового обмундирования, сложностей хватало.

В 1935 году ТБ-1 начали передавать Гражданскому воздушному флоту или списывать. Оставшиеся служили как учебные или транспортные без вооружения. Специально транспортные самолеты тогда не разрабатывали, под нужды перевозчиков отдавали устаревшие самолеты. Это была нормальная практика во всем мире.

Появление в ССР воздушно-десантных войск дало ТБ-1 вторую жизнь. Да, самолет не был приспособлен для перевозки людей, не позволяли размеры фюзеляжа, а бомбоотсек был небольшим. Зато высокие стойки шасси (ТБ-1 разрабатывался как торпедоносец) позволяли размещать различные подвесные устройства:

- парашютная систему ПД-О для сброса 76-мм горной пушки обр. 1913 г.

- короб ПД-М2 на два мотоцикла «Харлей-Дэвидсон» с колясками.

- подвеска ПД-А с парашютом для пикапа «Форд А» с 76-мм динамореактивной пушкой.

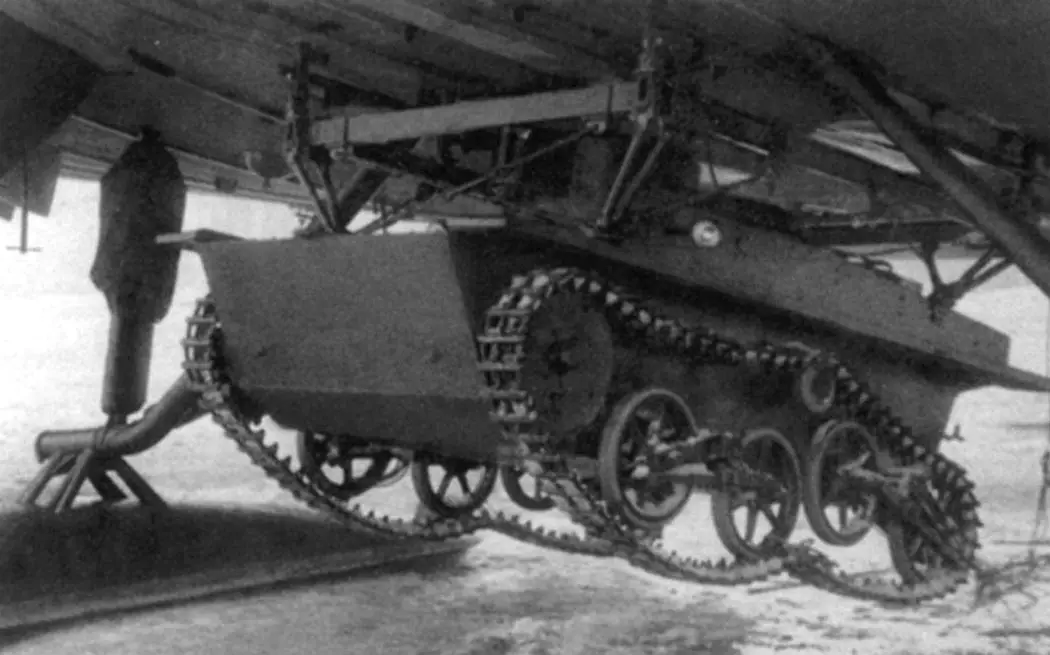

- подвеска ПД-Т с танкеткой «Карден-Ллойд».

С танкеткой, правда, были сложности. Она оказалась слишком тяжелой для ТБ-1, и чтобы ее транспортировать, пришлось облегчить саму танкетку на 300 кг (слили топливо и воду из системы охлаждения, сняли оружие и боекомплект) и полностью разоружили ТБ-1.

Еще было такое юморное устройство, как «автоматический выбрасыватель красноармейцев».

16 подвесных устройств, чем-то похожих на гробы без крышек, в которые забирались десантники. В этих «гробах», практически без движения, они находились до момента выброски. Когда этот момент наступал, штурман дергал рычаг, и все 16 люлек переворачивались, а красноармейцы летели вниз. Без какой-либо сигнализации и команды. Очень своеобразные устройства. Хорошо, что их забраковали.

А было устройство КП-1, этакая подфюзеляжная кабина, как у дирижабля. Там тоже размещались 16 десантников, но они просто сидели на скамейках, а по сигналу выброса открывался люк, и начиналось десантирование. Таких кабин выпустили больше пятидесяти.

Конечно, ТБ-1 мог иметь и более долгий срок службы, но, увы, прогресс, рванувший вперед семимильными шагами, очень быстро отправил самолет на свалку истории. Когда ТБ-1 поступил на вооружение ВВС РККА, он, безусловно, являлся одним из лучших в мире и весьма передовым самолетом. Почти везде продолжали строить громоздкие бипланы деревянной или смешанной конструкции, а первый советский бомбардировщик был металлическим монопланом.

Самолет был однозначно не без недостатков, но для страны, которая полуоси для шасси импортировала, это был не просто рывок вперед и вверх, это была приличная оплеуха всем законодателям авиамоды.

Бывает такое, что через несколько лет после начала выпуска самолет устаревает напрочь. Примеров полно, самый, пожалуй, яркий – Ju.87. В 1939-м он блистал над Варшавой, а в 1942-м уже был легкой целью для всех без исключения.

У ТБ-1 случилось проще: его заменил огромный ТБ-3, который вроде бы был лучше по всем показателям, но в двери уже стучалось новое поколение самолетов: бомбардировщики с гладкой обшивкой, убирающимся шасси и закрытыми, а то и герметичными кабинами.

Но первым всегда было нелегко…

Интересный момент: за срок своей службы ТБ-1 не участвовал ни в одном военном конфликте. Но этот самолет внес огромную лепту в подготовку кадров для авиации и становление тактики применения тяжелых бомбардировщиков. Должным образом подготовленные летчики – это, конечно, половина дела, нужны еще и командиры, умеющие правильно применять этих летчиков вместе с самолетами, с чем было несколько хуже.

Но ТБ-1 тут ни при чем. Этот самолет стал краеугольным камнем в основании не только тяжелой/дальней авиации, но и воздушно-десантных войск.

Иногда можно принести очень много пользы и не воюя. Нечасто, но можно. Вот тому пример. И казалось бы — сто лет. Целый век. А и не так много на самом деле.

ЛТХ ТБ-1

Размах крыла, м: 28,70

Длина, м: 18,00

Площадь крыла, кв. м: 120,00

Масса, кг:

- пустого самолета: 4 520

- нормальная взлетная: 6 810

Двигатель: 2 х ПД М-17 х 680 л.с.

Максимальная скорость, км/ч: 207

Крейсерская скорость, км/ч: 178

Практическая дальность, км: 1 000

Максимальная скороподъемность, м/мин: 170

Практический потолок, м: 4 830

Экипаж, чел: 6.

Вооружение:

- шесть 7,62-мм пулеметов ДА;

- бомбовая нагрузка – 1 000 кг.

Информация