Мастеровой Победы

29 апреля 2013 года, накануне великого праздника Дня Победы, исполнилось 116 лет человеку, в огромной мере повлиявшему на исход Великой Отечественной войны. Речь идет о Георгии Семеновиче Шпагине, гениальном русском оружейнике, чей вклад в общее дело можно смело сравнить с деяниями знаменитых маршалов той войны.

29 апреля 2013 года, накануне великого праздника Дня Победы, исполнилось 116 лет человеку, в огромной мере повлиявшему на исход Великой Отечественной войны. Речь идет о Георгии Семеновиче Шпагине, гениальном русском оружейнике, чей вклад в общее дело можно смело сравнить с деяниями знаменитых маршалов той войны.Будущий революционер в области создания и производства стрелкового оружия Георгий Семенович Шпагин родился в деревеньке Клюшниково Ковровского уезда Владимирской губернии (сегодня это Ковровский район Владимирской области) 29 (17 по старому стилю) апреля 1897-го года в простой крестьянской семье. Родители, отставной солдат Семен Венедиктович и крестьянка Акулина Ивановна, дали мальчику имя в честь популярного в народе святого Георгия Победоносца.

В одиннадцать лет юный Шпагин закончил с похвальным листом три класса церковно-приходской школы. Гордый отец положил эту бумагу на самое священное место в избе – за икону и сказал: «Ну, Егорка, ты молодцом! Кончил науку, теперь и о делах будем думать». А крестьянские дела, известно какие, работу работать. С отцом Егорка плотничал, с дедом печи ладил, как и все мальчишки был пастушком, научился работать с деревом и металлом, благо был смекалистым (недаром ведь похвальный лист получил) и мастеровитым. Летом Егор батрачил, а зимой подрабатывал, возя на близлежащую стекольную мануфактуру песок да топливо. Став чуть старше, ходил с плотницкой артелью в город Ковров. К совершеннолетию Георгия можно было с полным правом уважительно называть «мастером на все руки».

В майские дни 1916-го года, девятнадцатилетнего парня досрочно (призыву по законам Российской империи подлежали лица, начиная с двадцати одного года) призвали в армию. Большие потери вынуждали русское командование обращаться к молодежи не только непризывных возрастов, но даже к «инородцам», как тогда называли представителей национальных меньшинств. Георгий попал на Западный фронт в четырнадцатый гренадерский грузинский полк. Тут необходимо заметить, что будущий конструктор в детстве стамеской перерезал сухожилия на указательном пальце правой руки, который на всю жизнь остался бездействующим. Из-за полученной травмы Егор не мог нормально стрелять и его определили в полковые оружейные мастерские, в которых под начальством опытного тульского мастера Якова Васильевича Дедилова, он получил квалификацию слесаря-оружейника. Как оказалось на всю жизнь.

Работа оружейным мастером помогла будущему конструктору изучить существующие образцы вооружения пехоты до мельчайших деталей. Он на практике познакомился с технологией изготовления и ремонта огромного числа существующих видов стрелкового оружия, научился видеть их сильные и слабые стороны, отличительные особенности. Можно сказать, что для будущего конструктора это был техникум на пути к университетам. Его первый учитель, Яков Дедилов, убеждал Шпагина стать профессиональным мастером-оружейником.

Потом случился Октябрьский переворот, развал фронта и армии. В 1918-ом году Георгий Семенович после демобилизации вернулся в родные места. Не успел молодой мастер жениться на своей односельчанке Евдокии, как его вновь призвали, на этот раз уже в Красную Армию. Как бывшего оружейника Шпагина оставили во Владимире в восьмом стрелковом полку, где он с нуля наладил работу полкового оружейного хозяйства, причем наладил так, что получил благодарность от имени командования Владимирского гарнизона.

В 1920-ом году новая демобилизация и Георгий, теперь уже семейный человек, поступает слесарем в опытные мастерские Ковровского оружейного завода, техническим директором которого был создатель первого в мире автомата (в 1916-ом году), основоположник российской школы конструкторов автоматического оружия Владимир Григорьевич Федоров. А проектно-конструкторское бюро по автоматическому оружию, также созданное Федоровым, возглавлял другой будущий корифей в области стрелкового вооружения – Василий Алексеевич Дегтярев. Вот у таких «профессоров» и начинались шпагинские университеты. Вообще под руководством Федорова и Дегтярева выросла целая плеяда талантливейших разработчиков отечественного оружия. Чего стоят только две таких известных фамилии, как П.М. Горюнов и С.Г. Симонов.

Именно в проектно-конструкторском бюро проходило становление Георгия Семеновича, как профессионального конструктора-оружейника. Молодой мастер в любую работу вносил творческий элемент, свою, как он говорил, «изюминку». Присмотревшись к процессу сборки магазинов к автоматам Федорова, он предложил иной вариант расположения заклепок, который позволил одновременно уменьшить их количество, не нарушив при этом прочности конструкции и ускорив процесс изготовления магазинов. В будущем именно это качество, умение создавать экономные и практичные варианты (сегодня это отдельная наука под названием эргономика), станут фирменным знаком конструктора Шпагина.

Именно в проектно-конструкторском бюро проходило становление Георгия Семеновича, как профессионального конструктора-оружейника. Молодой мастер в любую работу вносил творческий элемент, свою, как он говорил, «изюминку». Присмотревшись к процессу сборки магазинов к автоматам Федорова, он предложил иной вариант расположения заклепок, который позволил одновременно уменьшить их количество, не нарушив при этом прочности конструкции и ускорив процесс изготовления магазинов. В будущем именно это качество, умение создавать экономные и практичные варианты (сегодня это отдельная наука под названием эргономика), станут фирменным знаком конструктора Шпагина.Его способности не остались незамеченными, и уже в 1922-ом году Владимир Федоров привлек Георгия Семеновича в качестве своего партнера к созданию 6,5-мм спаренного ручного пулемета. Основу конструкции составили два автомата Федорова. Через два года другой конструктор, Д.Д. Иванов на основе уже созданного спаренного ручного пулемета конструкции Федорова-Шпагина предложил его новый вариант с установкой на танк. Однако устройство рамы с шаровой турелью было слишком тяжеловесным и нетехнологичным. Спас положение опять Шпагин. Ему удалось «выбросить» сорок две детали, коренным образом поменяв шаровую систему и гнездовое устройство. Впоследствии в 1929-ом году он вместе с Дегтяревым использует данную идею для установки на танк пехотного пулемета ДТ.

Свидетельством стремительного профессионального роста конструктора Шпагина стала разработка уникального приемника барабанного боя с ленточным питанием к крупнокалиберному пулемету ДК, что значительно увеличило его скорострельность. Эта разработка была настолько принципиально нова и уникальна, что модернизированный пулемет стал называться ДШК (Дегтярев и Шпагин крупнокалиберный). За это предложение Георгий Семенович был предствлен к первой государственной награде – ордену Красного Знамени, который ему вручили накануне праздника 21 февраля 1933-го года. В 1938-ом году это высокоточное (по меркам того времени) и скорострельное оружие было принято на вооружение войск ПВО нашей страны. В годы Великой Отечественной войны пулемет ДШК широко использовался не только в качестве зенитного оружия, он прекрасно зарекомендовал себя в качестве высокоэффективного оружия для поражения живой силы противника на средних и дальних дистанциях, а также в борьбе с легкобронированной техникой фашистов, пробивая на дистанции в пятьсот метров броневой лист толщиной в полтора сантиметра. Неслучайно и то, что пулемет ДШК входил в огневую систему наших танков и самоходок САУ. Его боевые качества были настолько удачными, что модернизированные конструкции еще долго после войны, вплоть до 80-ых годов прошлого века, оставались на вооружении Советской армии.

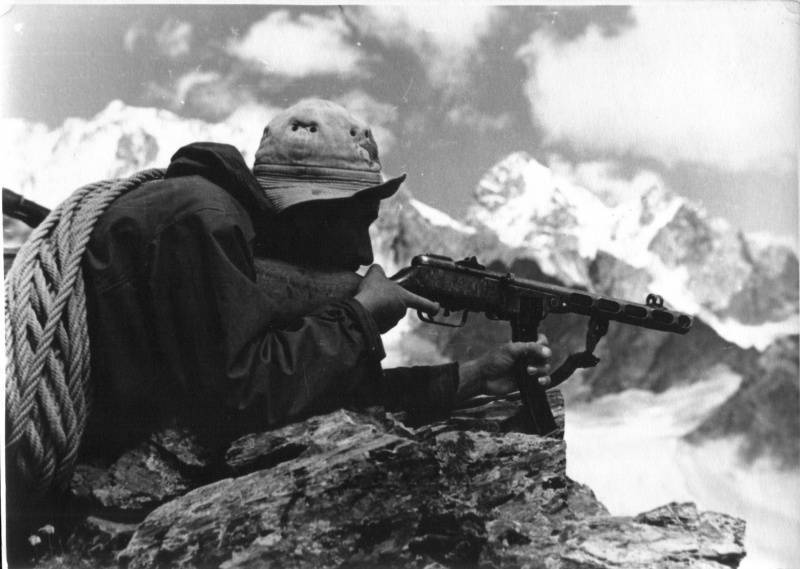

Обучение Шпагина закончилось блестяще. Талантливый деревенский мастер-самородок превратился в опытного оригинального конструктора. В 1939-ом году он приступил к осуществлению главного изобретения своей жизни, навсегда записавшего Георгия Семеновича в историю русской оружейной школы, – созданию пистолета-пулемета ППШ-41, который стал основным автоматическим стрелковым оружием Красной Армии в будущей войне. Автомат Шпагина образца 1941-го года был принят на вооружение незадолго до начала войны по постановлению Комитета Обороны от 21 декабря 1940-го. По результатам испытаний он оставил далеко позади пистолет-пулемет Дегтярева, который на то время уже производился в небольших сериях, и образец пистолета-пулемета под штатный пистолетный патрон, предложенный конструкторским бюро ОКБ-15 Б.Г. Шпитального, создателя авиапулеметов ШКАС.

Чтобы понять и оценить работу Георгия Шпагина, необходимо хотя бы коротко обрисовать обстановку, в которой пришлось работать гениальному конструктору. В то время в руководстве вооруженных сил шла борьба двух концепций, взглядов на будущее Советской армии. Одна группа, называемая «кавалеристами», во главе с Ворошиловым и Буденным, опиралась на опыт Гражданской войны и считала, что в новых войнах основой вооруженных сил по-прежнему останутся мощные и маневренные кавалерийские соединения. И легкое автоматическое стрелковое оружие они считали не только ненужным, а даже «вредным». Вторая группа во главе с М.Н. Тухачевским, исходя из опыта применения автоматического оружия в гражданской войне в Испании и во время финской кампании 1940-го года, в которых немцы и финны успешно использовали против нас автоматы, считала, что Красная Армия должна в массовом порядке перейти на автоматическое вооружение. Действия подвижных групп финских автоматчиков на лыжах, наносивших огромные потери советским войскам, показали колоссальное преимущество автоматического оружия в столкновении пехотных подразделений. Хорошо известно, что Сталину очень понравился финский автомат, особенно его дисковый магазин, и он приказал разработать нечто подобное.

Главное достижение Георгия Семеновича заключалось в том, что ему удалось в сжатые сроки создать высоконадежное, неприхотливое и, главное, эффективное в бою стрелковое оружие. Это хорошо свидетельствует о понимании конструктором основных тенденций в развитии вооружения в тот период времени. Также Шпагин впервые предложил и реализовал революционную технологию холодной штамповки с применением дуговой и точечной сварки в процессе изготовления металлических деталей автомата, а деревянные части простой конфигурации унифицировал. Необходимо сказать, что даже зубры отечественного оружейного производства утверждали о невозможность создания штамповочно-сварного автомата.

И еще одно неоценимое достоинство «папаши» (так будут ласково называть шпагинский автомат бойцы Великой Отечественной) – простота и экономичность производства. Это позволит в тяжелейший период первых двух лет войны наладить выпуск пистолет-пулеметов ППШ практически на любом металлообрабатывающем заводе вплоть до кроватных фабрик, поскольку технология изготовления была настолько проста, что с производством автоматов ППШ справлялась даже имеющаяся в наличии техническая база, изначально ориентированная на производство мирной продукции. В марте 1941-го года, когда состоялось вручение только что учрежденных Сталинских премий, в числе награжденных были В.А. Дегтярев и Г.С. Шпагин.

Первым выпуск автоматов ППШ освоил в июле 1941-го года Загорский (Московская область) завод Наркомата вооружений СССР. Стремительное наступление немцев на Москву вынудило эвакуировать предприятие вглубь страны, в городишко Вятские Поляны Кировской области. Вместе с ним сюда же был передислоцирован из подмосковной Лопасни завод по производству дисковых (барабанных) магазинов. Георгий Семенович, являясь к тому времени Главным конструктором, отправился вместе со своими производственными цехами и людьми на новое место. До конца 1941-го года было произведено более пятидесяти пяти тысяч автоматов Шпагина, а общее количество выпущенных пистолетов-пулеметов всех систем составило около девяноста восьми тысяч штук. Их распределением занимался лично Сталин.

В феврале 1942-го года Георгий Семенович награждается одной из самых высоких наград СССР – орденом Ленина. Мастеровой нашей великой Победы получит его еще два раза – в 1944-ом и в 1945-ом годах. Кроме ордена Георгий Семенович принял лично от Сталина редчайшую в то время, особенно для «тыловиков», «Эмку». На ней Главный конструктор ездил не только сам. Оставаясь в быту человеком простым и скромным, Шпагин нередко возил на ней соседскую детвору, восторженно крутившуюся возле единственной во городе легковушки. Многие из них, сегодня уже старики, с улыбкой вспоминают об этом в своих рассказах.

За четыре года войны в советские войска поступило более пяти миллионов автоматов Шпагина различных модификаций, поскольку конструктор не переставал совершенствовать свое изобретение. Георгий Семенович не забывал об уменьшении веса и размеров автомата. Серийный ППШ был слишком громоздкий для танкистов, разведчиков, саперов, связистов, партизан и некоторых других специальных частей. Уже в феврале 1942-го года в производство был запущен секторный магазин на тридцать пять патронов, изготовленный из листовой стали в один миллиметр толщиной. В этом же году взамен секторного прицела Шпагин придумал упрощенный перекидной с дистанциями сто и двести метров, что сразу позволило отказаться от семи деталей. Хромирование внутренней поверхности ствола повысило его живучесть, а замена фибрового амортизатора на более дешевые текстолитовые и кожаные еще больше уменьшили вес автомата. За успешное совершенствование оружия Георгий Семенович был награжден орденом Суворова второй степени, который вручался только полководцам Великой Отечественной.

К 1945-му году Шпагин создал на основе ППШ-41 и ППШ-42 новый образец цельнометаллического пистолет-пулемета со складным прикладом. Кроме этого конструктор в годы войны спроектировал сигнальный пистолет-ракетницу упрощенной конструкции. Они, как и ППШ, создавались по новейшим технологиям того времени – штамповки и сварки. 25-ти миллиметровый сигнальный (осветительный) пистолет Шпагина (ОПШ-1) поступил на вооружение в 1943-ем году. В этом же году красноармейцы получили усовершенствованный вариант 26-миллиметрового сигнального пистолета Шпагина (СПШ-2). Это оружие с фантастически простой и надежной конструкцией служит своему назначению вот уже более полувека. Его использует не только современная российская армия, но и вооруженные силы государств-членов СНГ, страны, входившие некогда в Варшавский договор, огромное количество стран третьего мира. Шпагинская ракетница используется геологами, лесниками, специалистами МЧС, пожарниками, пилотами полярной авиации, а также людьми других вполне мирных профессий. В 1944-ом году на вооружение Красной Армии поступила новая разработка Георгия Семеновича – 40-миллиметровая авиационная ракетница.

Особенно счастливые минуты, по собственным словам Шпагина, он переживал в июне 1945-го года, когда стал участником незабываемого Парада Победы. В сентябре этого же года его заслуги в военное время были отмечены званием Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1946-ом году Георгий Семенович стал депутатом Верховного Совета СССР. Исполняя свои обязанности, он рассмотрел тысячи просьб и заявлений от советских граждан, многие из которых помог удовлетворить.

Однако изматывающий график, постоянное недосыпание, интенсивная работа на пределе своих сил ни для кого не проходят даром. Вскоре после окончания Великой Отечественной, когда спало сумасшедшее напряжение военных лет, Георгий Семенович подвергся нападению неприятеля, против которого у него не было оружия – у него был обнаружен рак желудка. Конструктор был вынужден оставить свою любимую работу. Последние годы он провели в Москве, где его пытались излечить от тяжелого недуга. Свет померк в глазах Георгия Семеновича в 7:30 6 февраля 1952-го года, ему было всего пятьдесят шесть лет. Мастерового Победы, лауреата Сталинской премии, Героя Социалистического Труда, кавалера трех орденов Ленина, ордена Суворова II-ой степени и ордена Красной Звезды похоронили на Новодевичьем кладбище.

Одними из своеобразных памятников Мастеровому Победы остаются письма от тысяч фронтовиков, сложенные ими стихи, песни и частушки о «папаше», пусть порой неуклюжие, но совершенно искренние: «Как прицелюсь с ППШа, Так из фрица – вон душа!»; «Я на фронте нашел себе друга, Его просто зовут – ППШа. Я хожу с ним в метели и вьюги, И привольно живет с ним душа…». Еще один пример в прозе, письмо от сержанта Григория Шухова: «Дорогой Георгий Семенович, автоматы ваши действуют отлично. Мы уже своей ротой отбили несколько фашистских атак. И хотя они, подлые, все прут и прут – скоро им будет могила! Мы насмерть встали у стен Москвы».

Память о Георгии Семеновиче Шпагине бережно хранят жители Вятских Полян, где уже долгие годы, с 1982-го года, действует мемориальный музей его имени. Его фамилию также несет и одна из городских улиц, ведущих к заводу «Молот», а в одном из скверов города установлен бюст великому конструктору-оружейнику. Еще один памятник Г.С. Шпагину стоит на родной владимирской земле в городе Коврове.

Георгий Семенович навсегда вошел в историю отечественного оружия. В разговорах Шпагин признавался: «Я хотел, я добивался, чтобы боец полюбил мое оружие, чтобы он уверовал в него. Это было моей мечтой…». Его идеи о неприхотливом, экономичном в производстве, действенном оружии, блестяще воплощенные в автомате ППШ, вскоре стали главными принципами российской оружейной школы. Неслучайно, что именно в ту лихую пору вместе с этим автоматом появились не менее знаменитые танки Т-34, «Катюши» и штурмовики «Ил-2», которые на десятилетия вперед определили развитие российского и мирового вооружения.

Источники информации:

-http://www.вп-музей.рф/shpagin-gs/biografiya-shpagina-gs/biograficheskaya-spravka.html

-http://www.opoccuu.com/290411.htm

-http://lib.rus.ec/b/349106/read

-http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-6/V/Shpagin.pdf

Информация