Черноморский флот в годы Первой Мировой войны. Часть 2

Начались боевые действия на Черном море неожиданно для Российской империи. Черноморский флот был застигнут врасплох и только отсутствие достаточной огневой мощи, распыление сил, помешали германо-турецкому флоту стать хозяином на море. Главные причины этого – боязнь верховного командования самим спровоцировать войну с Османской империей и безинициативность командования Черноморского флота.

Начались боевые действия на Черном море неожиданно для Российской империи. Черноморский флот был застигнут врасплох и только отсутствие достаточной огневой мощи, распыление сил, помешали германо-турецкому флоту стать хозяином на море. Главные причины этого – боязнь верховного командования самим спровоцировать войну с Османской империей и безинициативность командования Черноморского флота. Но как показала история, для России война очень часто начинается неожиданно, зато русские очень быстро «въезжают» в процесс и перехватывают стратегическую инициативу у противника. Черноморский флот не взял «передышку», а сразу ответил: 4-7 ноября эсминцы под прикрытием линкоров ставят мины (всего за годы войны Черноморский флот установил 13 тысяч мин) у самого Босфора, линкор «Ростислав», крейсер «Кагул» и 6 эсминцев обстреляли Зунгулдак, уничтожив угольные хранилища, 2 турецких транспорта. На обратном пути эскадра потопила 3 турецких тральщика, в плен взято более 200 человек. 15-18 ноября русская эскадра выходит на поиск вражеских кораблей, обстреливает Трапезунд и встречается на обратном пути с немецким крейсером «Гебен».

Бой у мыса Сарыч (18 ноября, по ст. с. 5-го)

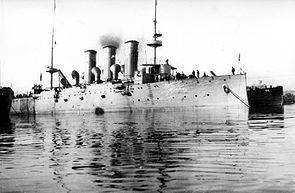

Удаленность основной базы Черноморского флота – Севастополя, от Босфора не позволяла установить постоянную блокаду турецкого флота. Русская эскадра была вынуждена периодически возвращаться для ремонта и отдыха. Так как «Гебен» превосходил любой русский броненосец в огневой мощи и скорости, русское командование должно было держать основные силы вместе. В штабе флота считали, что немецкий крейсер может передвигаться со скорость 29 узлов, в реальности же из-за невозможности качественного ремонта в Турции, скорость «Гебена» не превышала 24 узлов. Например: флагман русской эскадры «Евстафий» максимально мог идти со скоростью 16 узлов, крейсер «Кагул» - 23 узла. Но у русской эскадры было одна интересная новинка – перед войной была отработана стрельба соединения кораблей по одной цели.

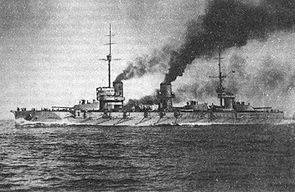

Удаленность основной базы Черноморского флота – Севастополя, от Босфора не позволяла установить постоянную блокаду турецкого флота. Русская эскадра была вынуждена периодически возвращаться для ремонта и отдыха. Так как «Гебен» превосходил любой русский броненосец в огневой мощи и скорости, русское командование должно было держать основные силы вместе. В штабе флота считали, что немецкий крейсер может передвигаться со скорость 29 узлов, в реальности же из-за невозможности качественного ремонта в Турции, скорость «Гебена» не превышала 24 узлов. Например: флагман русской эскадры «Евстафий» максимально мог идти со скоростью 16 узлов, крейсер «Кагул» - 23 узла. Но у русской эскадры было одна интересная новинка – перед войной была отработана стрельба соединения кораблей по одной цели. 17-го ноября «Гебен» и «»Бреслау» вышли в море с целью перехватить русские корабли и при благоприятном исходе атаковать. В этот же день адмирал А. А. Эбергард получил сообщение Морского генерального штаба о выходе немцев в море. Но недостаток угля не позволил начать поиск и усилив бдительность эскадра двинулась к Крыму. Столкновение произошло 18-го в около 45 милях от мыса Херсонес, у мыса Сарыч. В 11.40 вражеский корабль заметил шедший в разведке крейсер «Алмаз», одновременно был произведён радиоперехват. Русские корабли уменьшили интервалы между собой, миноносцы подтянулись к основным силам. Затем были отозваны шедший в разведке «Алмаз» и крейсера «Кагул», «Память Меркурия».

Из-за сильного тумана и дыма, шедшего впереди флагмана, бой свёлся к перестрелке «Гебена» и «Евстафия» (капитан 1-го ранга В. И. Галанин). Старший артиллерист В. М. Смирнов, направлявший огонь бригады линейных кораблей (находился на «Иоанне Златоусте»), не смог точно определить расстояние до вражеского корабля, поэтому снаряды с остальных линкоров летели с перелётом. Бой шёл всего 14 минут, русские корабли (с 34-40 кабельтовых, 6-7 км), выпустили 30 снарядов главного калибра. Русские артиллеристы «Евстафия» с первого же залпа попали в цель, 12-дюймовый «гостинец» пробив 150-мм броню немца, вызвал пожар в кормовом каземате левого борта. Это был успех, обычно даже хорошие канониры (как немцы) попадали с 3-го залпа. «Гебен» изменил курс и открыл ответный огонь. Вскоре немцы поняли, что русские учли кровавый урок Цусимы, за 14 минут боя «Гебен» получил 14 попаданий, в том числе 3-и 305 мм снарядами. Он воспользовался своим превосходством в скорости и пока другие русские линкоры не пристрелялись, ушёл в туман.

Из-за сильного тумана и дыма, шедшего впереди флагмана, бой свёлся к перестрелке «Гебена» и «Евстафия» (капитан 1-го ранга В. И. Галанин). Старший артиллерист В. М. Смирнов, направлявший огонь бригады линейных кораблей (находился на «Иоанне Златоусте»), не смог точно определить расстояние до вражеского корабля, поэтому снаряды с остальных линкоров летели с перелётом. Бой шёл всего 14 минут, русские корабли (с 34-40 кабельтовых, 6-7 км), выпустили 30 снарядов главного калибра. Русские артиллеристы «Евстафия» с первого же залпа попали в цель, 12-дюймовый «гостинец» пробив 150-мм броню немца, вызвал пожар в кормовом каземате левого борта. Это был успех, обычно даже хорошие канониры (как немцы) попадали с 3-го залпа. «Гебен» изменил курс и открыл ответный огонь. Вскоре немцы поняли, что русские учли кровавый урок Цусимы, за 14 минут боя «Гебен» получил 14 попаданий, в том числе 3-и 305 мм снарядами. Он воспользовался своим превосходством в скорости и пока другие русские линкоры не пристрелялись, ушёл в туман. Поединок с устаревшим русским богатырем обошёлся германцам не дёшево – общие потери от 112 до 172 человек (по разным источникам). Но и «Евстафий» понёс потери, из 19-ти 280 мм снарядов, которые выпустил немецкий крейсер четыре (4) поразили русский линкор. Флагман потерял 58 человек (33 погибло, 25 ранено).

Какие выводы можно сделать после этого скоротечного боя? Во-первых, бригада старых линкоров вполне может противостоять линкору нового типа (дредноуту). Один броненосец потерпит поражение, но в соединении они представляют грозную силу, если экипажи хорошо подготовлены, что подтвердил и бой 10 мая 1915 года. Во-вторых, бой показал хорошую выучку русских канониров, но посредственную высшего командования эскадры – А. А. Эбергард не смог организовать комбинированную атаку своих сил.

13 (26) декабря «Гебен» подорвался на 2 минах у Босфорского пролива, площадь пробоины левого борта составила 64 кв. метра, а правого – 50 кв. метров, «хлебнул воды» от 600 до 2000 тонн. Для ремонта пришлось вызвать специалистов из Германии, восстановительные работы в основном завершились к апрелю 1915 года.

В самом конце 1914 года в Черное море, из Средиземного, перешли 5 германских подлодок ("UB 7", "UB 8", "UB 13", "UB 14" и "UB 15"), это осложнило ситуацию.

Справка: Андрей Августович Эбергард, командующий Черноморским флотом с 1911 г. по июнь 1916 г. 1878 году закончил Морской кадетский корпус, с 1882 года по 1894 год служит на Тихом океане, 1894-1896 гг. морской агент в Османской империи. Затем несёт службу на канонерке «Донец» (1896-1897), броненосце «Екатерина II», «Чесма» в Чёрном море. 1898 году переведён опять на Тихий океан, командир канонерки «Манджур»(1899-1901), участвует в подавлении восстания ихэтуаней. С 1902 года - капитан 1-го ранга, с января 1903 г. флаг-капитан штаба начальника Тихоокеанской эскадры; с марта 1904 г. флаг-капитан Морского походного штаба Наместника императора на Дальнем Востоке Е. И. Алексеева. 1905 г. командует броненосцем «Александр III», «Пантелеймон», с 1906 г. помощник начальника Морского Генерального штаба, 1907 г. контр-адмирал, 190-1911 гг. Начальник Морского Генерального штаба, 1909 году произведён в вице-адмиралы.

Справка: Андрей Августович Эбергард, командующий Черноморским флотом с 1911 г. по июнь 1916 г. 1878 году закончил Морской кадетский корпус, с 1882 года по 1894 год служит на Тихом океане, 1894-1896 гг. морской агент в Османской империи. Затем несёт службу на канонерке «Донец» (1896-1897), броненосце «Екатерина II», «Чесма» в Чёрном море. 1898 году переведён опять на Тихий океан, командир канонерки «Манджур»(1899-1901), участвует в подавлении восстания ихэтуаней. С 1902 года - капитан 1-го ранга, с января 1903 г. флаг-капитан штаба начальника Тихоокеанской эскадры; с марта 1904 г. флаг-капитан Морского походного штаба Наместника императора на Дальнем Востоке Е. И. Алексеева. 1905 г. командует броненосцем «Александр III», «Пантелеймон», с 1906 г. помощник начальника Морского Генерального штаба, 1907 г. контр-адмирал, 190-1911 гг. Начальник Морского Генерального штаба, 1909 году произведён в вице-адмиралы.1915 год

Последовательно Черноморский флот избавлялся от недочетов. Для разведки турецких путей стали использоваться эсминцы, гидроавиация, была повышена эффективность действий агентуры. Но всё же отсутствие базы в юго-западной части моря не позволяло осуществить полную блокаду турецких сил.

Последовательно Черноморский флот избавлялся от недочетов. Для разведки турецких путей стали использоваться эсминцы, гидроавиация, была повышена эффективность действий агентуры. Но всё же отсутствие базы в юго-западной части моря не позволяло осуществить полную блокаду турецких сил.С начала января по конец марта 1915 года русская эскадра совершила 9 походов к вражеским берегам, наносились артудары по Зунгулдаку, Трапезунду. Были потоплены 10-ки пароходов, парусных судов с военными грузами. Русские подлодки начали патрулировать р-н Босфора. Был создан Батумский отряд эсминцев – 5-й дивизион ("Завидный", "Заветный", "Звонкий" и "Зоркий"). 28 марта Черноморская эскадра впервые обстреляла и нанесла бомбовый удар (гидроавиатранспорт "Николай I" с 5 гидросамолетами) по укреплениям Босфора. Также были обстреляны порты в р-не Козлу, Эрегли, Зунгулдак.

План Одесской операции и его провал

Адмирал В. Сушон решил воспользоваться тем, что «Гебен» был в большей мере восстановлен и нанести ответный удар – по Одессе. Почему выбрали Одессу? Именно в Одессе мог сосредотачиваться русский десант, для захвата Босфора, поэтому уничтожив транспорты, Сушон срывал замыслы русского командования и одновременно показывал, что турецкий флот жив и боеспособен.

Османская империя в этот момент могла потерпеть поражение из-за атаки с 3-х направлений: с 18-го февраля англо-французский флот атаковал Дарданеллы, началась Дарданелльская операция; русский флот обстреливает Босфор и готовит в Одессе десантную армию, а захват русскими Константинопля-Стамбула – это кошмарный сон турок в последние десятилетия. И в конце 1914 года начале 1915 года, русские войска уничтожают 3-ю турецкую армию под Сарыкамышем, путь в Анатолию открыт. А тут есть возможность устранить угрозу с одного направления.

План операции был довольно прост: «Гебен» и «Бреслау» прикрывают силы удара со стороны Севастополя, крейсера “Меджидие” и “Гамидие” с 4 эсминцами в это время обстреливают Одессу, уничтожая десантные транспорты. План турок был обречён на успех. Однако дело испортили русские минные заграждения. Российская империя в то время была мировым лидером в области минного оружия. Турки и немцы явно недооценили минную опасность. За что они и поплатились.

Командиром операции стал немецкий капитан крейсера «Меджидие» - Бюксель. 1 апреля турецкий отряд вышел из Босфора, в ночь 3-го был в р-не Одессы. Отряд несколько сбился ночью с курса и вышел к берегу примерно на 15 миль восточнее намеченной точки. Бюксель сменил курс и двинулся на запад, к Одессе. Он планировал начать обстрел с севера, затем смещаясь на юг и юго-восток продолжить артобстрел. Впереди шли эсминцы с тралами, для поиска мин. За ними точно в кильватер крейсера. Внезапно в 6.40 «Меджидие» подорвался, взрыв произошёл по левому борту, крейсер стал быстро тонуть с креном на левый борт. Полностью он не утонул, слишком маленькая глубина была. Турки выбросили затворы орудий, уничтожили рацию, экипаж сняли эсминцы. В 7.20 один из эсминцев торпедировал крейсер, с целью его полного затопления. Турецкий отряд ретировался.

Командиром операции стал немецкий капитан крейсера «Меджидие» - Бюксель. 1 апреля турецкий отряд вышел из Босфора, в ночь 3-го был в р-не Одессы. Отряд несколько сбился ночью с курса и вышел к берегу примерно на 15 миль восточнее намеченной точки. Бюксель сменил курс и двинулся на запад, к Одессе. Он планировал начать обстрел с севера, затем смещаясь на юг и юго-восток продолжить артобстрел. Впереди шли эсминцы с тралами, для поиска мин. За ними точно в кильватер крейсера. Внезапно в 6.40 «Меджидие» подорвался, взрыв произошёл по левому борту, крейсер стал быстро тонуть с креном на левый борт. Полностью он не утонул, слишком маленькая глубина была. Турки выбросили затворы орудий, уничтожили рацию, экипаж сняли эсминцы. В 7.20 один из эсминцев торпедировал крейсер, с целью его полного затопления. Турецкий отряд ретировался.Русский флот вышел из Севастополя и атаковал немецкие крейсера, те не приняли бой и скрылись. Что интересно враг был обнаружен впервые с помощью гидросамолётов.

8-го июня 1915 года «Меджидие» подняли, в Одессе провели начальный ремонт, затем в Николаеве капитальный, был перевооружён и через год в июне 1916 года вошёл в состав Черноморского флота, как «Прут». В составе флота участвовал в нескольких операциях, в мае 1918 года захвачен немцами, передан туркам и там благодаря русскому ремонту состоял на службе турецкого флота аж до 1947 года.

План Босфорской операции

После Крымский войны (1853-1856) в Российской империи планировали разные варианты ведения войны с Османской империей. После Русско-турецкой войны 1877-1877 гг. стало окончательно ясно, только сухопутными силами победить можно только ценой больших потерь, ресурсозатрат и потери времени. Слишком большое расстояние от Дуная и Кавказа до Стамбула, к тому же защищенное сильными крепостями.

После Крымский войны (1853-1856) в Российской империи планировали разные варианты ведения войны с Османской империей. После Русско-турецкой войны 1877-1877 гг. стало окончательно ясно, только сухопутными силами победить можно только ценой больших потерь, ресурсозатрат и потери времени. Слишком большое расстояние от Дуная и Кавказа до Стамбула, к тому же защищенное сильными крепостями.Поэтому, с возрождением Черноморского флота, возникла идея проведения Босфорской операции. С её помощью можно было одним ударом обезглавить старого врага и воплотить вековую русскую мечту – вернуть в лоно Православного мира, древний Царьград-Константинополь. Для осуществления этого плана нужен был мощный броненосный флот, на порядок сильнее турецких военно-морских сил. Флот строили с 1883 года заложены броненосцы типа «Императрица Екатерина Великая», всего построено 4 корабля («Чесма», «Синоп», «Георгий Победоносец»), причём два из них участвовали и в Первую Мировую войну – «Синоп» и «Георгий Победоносец». Кроме того интенсивно развивали миноносный флот и Добровольческий флот (для перевозки десанта). В случае войны этих линкоров вполне бы хватило для ликвидации турецкого флота. Они строились для выполнения двух задач: 1) эскадренный бой; и 2) уничтожение береговых укреплений, подавление вражеских батарей.

Но поражение в русско-японской войне отодвинуло эти планы в сторону. На первый план вышла задача возрождения флота. Но вплоть до появления у Турции «Гебена» с «Бреслау», теоретически Черноморский флот мог выполнить эту операцию, сил было достаточно.

После того, как союзники начали Дарданелльскую операцию, русский флот систематически проводил демонстративные действия против Босфора. Если бы англичане добились успеха в Дарданеллах, Черноморский флот должен был занять Босфор. Русские войска стягивались к Одессе, проводилась демонстративная загрузка на транспорты. Кипучей деятельностью создавалась видимость по подготовке крупномасштабной десантной операции. Хотя до ввода в строй новых линкоров она бы вряд ли принесла успех. Да и германское наступление 1915 года не позволяло выделить крупные силы для операции.

Реальная возможность появилась только в 1916 году: Кавказский фронт провёл успешную Эрзерумскую операцию, Юго-западный фронт успешно громил австро-венгров, немецкие войска пытались разгромить англо-французские армии ни Западе. У Русского командования появились резервы для операции. Были введены в строй 2 новейших линкора, этим нейтрализован «Гебен». Операцию планировали начать в 1917 году, но Февральская революцию бросила империю в пучину безвластия и Гражданской войны. Мечта русских славянофилов так и не стала геополитической реальностью – Царьград не стал третьей столицей Русской империи.

С 28 марта по 10 мая русский флот 4 раза обстрелял Босфор. При этом 2 линкора стреляли по береговым укреплениям, 3 прикрывали с моря. 10-го мая «Гебен» атаковал находящиеся в прикрытии корабли («Евстафий», «Иоанн Златоуст» и «Ростислав). Ни одна из сторон не добилась успеха, когда в бой вступил 4-й русский броненосец «Пантелеймон» и сразу сделал три попадания 305-мм снарядами, «Гебен» не был сильно повреждён, но понимая, что превосходство на стороне противника, ушёл. Сама перестрелка шла всего 23 минуты.

3 сентября на стороне Германии выступила Болгария. В сентябре 1915 года, когда в состав Черноморского флота вошли 2 новых линкора типа «Дредноут», были созданы 3 бригады кораблей, каждая превосходила по мощи «Гебен». 1-ая в составе: дредноута "Императрица Мария" и крейсера "Кагул". 2-я в составе: дредноута "Императрица Екатерина Великая" и крейсера "Память Меркурия". 3-я в составе: броненосцев "Евстафий", "Иоанн Златоуст" и "Пантелеймон". Линейные корабли "Три Святителя" и "Ростислав" составили боеготовый резерв. Организационно дредноуты "Императрица Мария", "Императрица Екатерина Великая" и крейсера типа "Кагул" были сведены в 1-ю бригаду флота, а линейные корабли "Евстафий", "Иоанн Златоуст" и "Пантелеймон" – во 2-ю бригаду линкоров Черноморского флота.

В целом с этого времени русский флот получил полное превосходство, он постоянно обстреливал вражеское побережье. С появлением на флоте новых подлодок, в том числе и минного заградителя типа «Краб», стало возможным пересечь коммуникации врага и с помощью них. В начале подлодки использовали позиционный метод – занимали позицию и дежурили, ожидая вражеский корабль. С лета 1915 года, использовался крейсерский метод, когда лодка патрулировала в определённом районе, поочерёдно сменяя друг друга.

Новинкой русского флота стало взаимодействие подлодок и эскадренных миноносцев. Этот метод оправдал себя, повысил результативность блокады Босфора и угольных р-в Турции. Быстро развивалась и воздушная разведка, русские морские лётчики были в числе мировых лидеров в этой области.

Информация