Кенгерлинская конница

О происхождении этнонима «кенгерли» или «кянгерлы» ученые спорят уже на протяжении двух веков. Долгое время считалось, что кенгерлинцы пришли в Нахчыванскую область из Туркестана (т.е. Центральной Азии) [8, с. 13], но в наши дни начинает превалировать точка зрения, что это потомки печенегов или огузов, создавших в XIV-XV вв. государство Кара-Коюнлы, а само название племени есть не что иное, как искаженное со временем тюркское название подданных этого государства - каракоюнлы, что буквально на русский переводится как «черно-баранные» [1]. Согласно еще одной версии, слово «кенгерли» образовано от фразы «ганг+эр+эли» (в переводе - «храбрость, геройство») [4]. Как бы там ни было, сам факт наличия этого этнонима свидетельствует о том, что род или племя «кянгерлы», обособленное от прочего населения Нахчыва-на, играло исключительную роль в жизни этого края, и с его могуществом должна была считаться любая власть, как персидская, так и пришедшая к ней на смену российская.

В документах русского военного ведомства конница кянгерлы в качестве самостоятельного формирования впервые упоминается в 1828 году, т.е. через год после фактического вхождения Нахчыванского ханства в состав Российской империи. Она возникла в форме иррегулярного местного ополчения, составленного по обычаям персидского владычества на Южном Кавказе из моафов - особой социальной группы населения, освобожденной от денежных и натуральных податей в шахскую казну, но обязанных за это в военное время воинской службой. Моафы по своему социально-правовому статусу были ближе к средневековым русским стрельцам, нежели, скажем, к казакам хотя бы тем, что в мирное время основным источником их материального благосостояния были не земледелие, а торговля и ремесло, а также военная добыча и наделение за особые заслуги недвижимостью от имени государства. Как отмечал российский военный историк генерал-лейтенант В.А.Потто, «обычай европейской войны, отводивший значительное место гуманности по отношению к жителям, не дозволял поощрять ни грабежа, ни насилия; моафы не могли также рассчитывать ни на земли, ни на сады, ни на другие благостыни, - и набор милиционеров, не поощряемых никакими благами, казалось бы должен был встретить большие затруднения. Но Паскевич думал об этом иначе... Еще в кампанию 1828 года ему удалось собрать ополчение, хотя немногочисленное, но служившее весьма усердно, и он осыпал его наградами. Тщеславие и гордость мусульман, одевших эполеты или увешанных медалями, польщено было настолько, что когда Паскевич в начале 1829 года обнародовал прокламацию о созыве конных татарских полков, мусульмане наперебой просили дозволения записаться в них, стремясь не за добычей, на которую уже и не рассчитывали, а на награды и почести». И.Ф.Паскевич разрешил сформировать «четыре конно-мусульманских полка в составе шести сотен каждый,... а в Нахичевани, сверх того, образовать конницу Кянгерлы, - одного из самых воинственных татарских племен, обретавших в области» [7, с. 168].

Формирование конно-мусульманских частей Отдельного Кавказского корпуса было произведено в кратчайшее по меркам той эпохи время - всего за три месяца. По крайней мере, уже к 16 мая 1829 года русские войска находились на своих сборных пунктах, а 30 мая 3-й конно-мусульманский полк уже прославился в сражении при деревнях Дигуру и Чаборио, в котором его всадники конной атакой прорвали боевые порядки турецкого авангарда под командованием Къяги-бека, «взяли три знамени, заставили неприятеля бросить две пушки, отбили множество вьюков и, наконец, захватили весь лагерь со всем имуществом, снарядами и продовольствием» [7, с. 188]. Очевидно, что достичь такого успеха в деле военного строительства и боевой подготовки было бы невозможно, если бы на то время у русского командования на Кавказе не было возможности призвать под свои знамена значительное число ранее обученных военному делу азербайджанцев - кадров персидской шахской армии.

Современники тех событий вот как описывали организацию, боевой дух и внешний вид чинов иррегулярных частей Отдельного Кавказского корпуса азербайджанского формирования: «Из всех войск особенное внимание обращали на себя четыре кон-но-мусульманские полка и конница Кянгерлы. Первый полк был составлен весь из коренных жителей Карабага; второй - из жителей Ширванской и Ше-кинской провинций; третий - из татар грузинских дистанций (борчалинской, казахской и шамсадиль-ской - О.К.); четвертый - из эриванских татар и конница Кянгерлы из особого воинственного племени, обитавшего в Нахичеванской области. Все эти полки сохраняли национальный костюм и отличались друг от друга только суконными звездами, нашитыми на их высоких остроконечных папахах: у первого полка они были красные, у второго - белые, у третьего - желтые, у четвертого - голубые и у конницы Кянгерлы - зеленые. Такого же цвета были полковые знамена, богато украшенные гербами Российской империи. Командовали полками русские офицеры, а сотнями - беки и почетные ага-лары. В общем полки являли собой превосходный вид: всадники были опрятны и красиво одеты, отлично вооружены и, кроме 3-го полка, сидели на кровных жеребцах карабахской породы. Третий полк, по замечанию Паскевича, отставал от других по наружности, но он уже отличился в сражении и зарекомендовал себя самым лучшим образом» [7, с. 190].

Приведенное свидетельство позволяет сформулировать несколько выводов об особенностях формирования конницы Кянгерлы. Во-первых, она была образована не по территориальному, как все прочие конно-мусульманские полки, а по этническому или племенному признаку. Во-вторых, конница Кянгерлы никогда не именовалась полком, а потому можно утверждать, что имела особую структуру и порядок управления. Если конно-мусульманскими полками командовали российские офицеры (1-м - подполковник Усков, 2-м -майор Кувшинников, 3-м - казачий войсковой старшина Мещеринов, 4-м - капитан Эссен), то конницей кянгерлы - полковник Эхсан хан Нахчыванский, этнический азербайджанец, сам из кенгерлинцев.

Обмундирование всадников конницы кянгерлы состояло их рубахи, суконного или войлочного (на зимнее время) бешмета со стоячим воротником темно-синего цвета, расшитого галунами, именуемого на кавказский манер «чохой». Единственным головным убором являлась высокая островерхая шапка с нашитой (у нижних чинов) суконной восьмиконечной звездой зеленого цвета. Обувью в боевой и походной обстановке служили сапоги, на биваке - онучи. Бекам полагались эполеты, наибы и векилы отличались от аскеров и нукеров наличием галунов на воротнике. В зимнее время всем полагалась бурка. Вооружение всадника состояло из ружья, пары пистолетов (чем аскеры очень походили на драгун российской кавалерии) и кинжала. Ни о каком другом холодном оружии у аскеров русские современники не упоминают, а при описании их рукопашных схваток с турками постоянно акцентируют внимание на том, что они «приняли врага в кинжалы» [7, с. 186].

На протяжении всей кампании 1829 года в Закавказье конница кянгерлы находилась в составе главных сил Отдельного Кавказского корпуса, исполняя роль конвоя главнокомандующего графа И.В.Паскевича и выполняя при этом функции обеспечения связи и охраны тыла. Но это не означало неучастия в боевых действиях. Наоборот, конвой главнокомандующего был последним резервом армии, который пускался в ход в самые критические моменты сражений. Так было и в 3-дневном сражении при Дигуре и Чаборио 2-4 июня, в котором был разгромлен авангард турецких войск на Южном Кавказе под командованием Осман-паши, так было и в бою при Каинлы 19 июня, в котором были разгромлены и рассеяны основные силы Анатолийской армии сераскира Хаджи-Салеха, так было и день спустя, 20 июня, когда российские войска нанесли поражение аръергадру турецкой армии под началом Гагки-паши (Хаки-паши), а сам он был захвачен в плен. В последний раз конница кянгерлы отличилась в бою при Байбурте и в преследовании отступавшего неприятеля 27 сентября 1829 года.

За отличия в сражениях 1829 года все закавказские конно-мусульманские полки, включая конницу кянгерлы, были награждены 26 октября 1830 года императором Николаем I памятными знаменами, свидетельствовавшими о том, что за ними верховной властью Российской империи впредь признавались права армейских частей, а не ополчения. На больших шелковых полотнах этих знамен, сохранивших отличительные цвета полков во время войны (в первом полку - красные, во втором - белые, в третьем - желтые, в четвертом - голубые и в коннице кянгерлы - зеленые), изображен государственный герб, а на верху, в копье, - вензель императора Николая I [9, с. 294].

Завершение боевых действий и подписание

Туркменчайского мирного договора поставили перед русской администрацией на Кавказе вопрос о том, что делать с ополченческими формированиями дальше. В военно-исторической литературе устоялось мнение, что все они осенью 1829 года были распущены по домам или, как говорили в то время, «обращены в первобытное состояние». Однако это не совсем так. Конно-мусульманские полки и конница кянгерлы, возвратившиеся с войны, послужили основой проекта создания особого Закавказского мусульманского казачьего войска, инициатором которого являлся тот же И.Ф.Паскевич, однако он в силу ряда причин так и не был реализован, хотя определенные шаги в этом направлении российской военной администрацией предпринимались. Причем организационную базу для создания «закавказского мусульманского казачества» должна была составить именно конница кянгерлы.

Собственно, это и не удивительно, поскольку традиционный уклад жизни племени кенгерлы максимально подходил для этого. Как уже было сказано выше, во времена персидского владычества территория Нахчыванского ханства, населенная представителями множества племен и народов, была отдана на откуп родоплеменной аристократии кенгерлы, которая, опираясь на своих сородичей, осуществляла административно-полицейский и фискальный контроль. При этом все иное население ханства - некенгерлинцы были фактически лишены права участия в управлении. Для российской администрации в Закавказье было бы великой глупостью отказаться от использования уже готовой военной силы, служба в которой строилась по еще привычному для чиновничьего восприятия образцу полурегулярных казачьих войск. Однако в конце ноября 1830 года началось польское восстание против российского владычества, и Паскевич был отозван с Кавказа на подавление, а впоследствии был назначен наместником в Царстве Польском и занимал эту должность до конца своих дней. Отъезд главного инициатора создания Закавказского мусульманского казачьего войска приостановил реализацию этого проекта. Более того, по его инициативе для поддержания правопорядка в областях Царства Польского из числа азербайджанцев и иных горских народов -ветеранов войны 1828-1829 гг. были сформированы Закавказский конно-мусульманский и Кавказский конно-горский полки, которых изначально предполагалось использовать для организации Закавказского мусульманского казачьего войска. Именно эти полки стали основным местом службы для большинства выходцев из знатных фамилий различных кавказских народов, а поэтому для развертывания нового казачьего войска объективно не нашлось опытного начальствующего состава. Единственным исключением в то время оставалась конница кянгерлы, которая в конце 1830-х годов стала официально именоваться Кянгерлинским войском, имела собственного походного атамана в лице Эхсан хана Нахичеванского, произведенного в чин генерал-майора в октябре 1837 года [8, с. 97].

Устройство Кянгерлинского войска достаточно хорошо известно благодаря «Статистическому описанию Нахичеванской провинции», составленному в 1833 году российским акцизным чиновником В.Г.Григорьевым [4]. Согласно этим сведениям, в середине 1830-х гг. войско насчитывало 350 всадников, постоянно готовых к походу, на содержание которых с населения бывшего Нахчыванского ханства собирался специальный налог в сумме 8400 руб. серебром, считая по 24 руб. на одного аскера [3, с. 112; 8, с. 28].

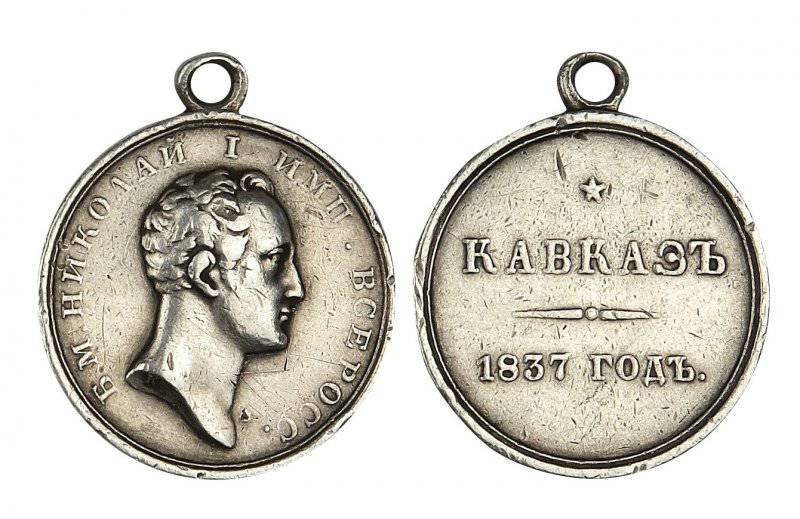

Описание состояния и внешнего вида конницы кянгерлы в первые годы ее нахождения на российской службе достаточно хорошо известно благодаря генерал-адъютанту императора Николая I графу А.Х. Бенкендорфу, который от имени монарха вел путевой дневник, в том числе и во время путешествия по Кавказу в 1837 году. 5 октября на полпути от Гюмри к Эчмиадзину император Николай I и его свита были встречены конницей кянгерлы в торжественном карауле, и описание этой встречи цитировалось неоднократно: «Я увидел перед собой бесподобную Конницу Кянгерлы в однообразном одеянии и на бесподобных лошадях. Начальник ее Эхсан хан, подскакав ко мне, отрапортовал по-русски, как бы офицер наших регулярных войск» [9, т. 1, с. 113]. Николай I дал смотр Коннице Кянгерлы («...я сделал смотр Коннице Кянгерлы, которая сопровождала меня оттуда до Эривани.»), что предполагало не только прохождение в парадном строю, но и демонстрацию индивидуального умения владеть холодным оружием, навыков джигитовки и конной выездки, и остался чрезвычайно доволен. Об этом свидетельствует факт награждения всех всадников по итогам смотра специально учрежденными по случаю посещения императором Кавказа серебряными медалями «Кавказ. 1837 год» на черно-красно-черной ленте ордена Св. Владимира, что было для того времени чрезвычайно уникальным явлением. Поименно известны списки 2847 награжденных, из которых 419 человек были кенгерлинцами. Среди награжденных был и 18-летний старший сын Эхсан хана Нахчыванского Келбали хан, для которого эта медаль стала первой из более чем 15 российских и иностранных наград, причем 7 из них были боевыми орденами [3, с. 115].

Медаль «Кавказ. 1837 год» (серебро)

Императорский смотр 1837 года положил начало регулярной службе команды чинов конницы кянгерлы в составе Закавказского конно-му-сульманского полка в Царстве Польском. В соответствии с Положением о службе этого полка от 2 июня 1835 года срок службы его чинов составлял 4 года, с ротацией каждый два года. Конница кянгерлы в составе полка была представлена полусотней под командованием наиба, а команда ее чинов впервые направилась в полк во вторую ротацию в 1839 году, и возглавил ее, естественно, 20-летний Исмаил хан Нахчыванский, так начавший свою более чем 60-летнюю службу под знаменами Российской империи [5, с. 116]. Уже через год, 28 октября 1840 года, «за отличие в службе» во время маневров он был произведен в первый офицерский чин прапорщика и назначен командиром сотни. В составе полка прослужил полтора установленных срока (или три ротации), до 3 марта 1845 года, когда был произведен в чин поручика и возвращен служить в Закавказье. Во время службы в полку он командовал сводной нахчыванско-эриванской сотней, а в состав Отдельного Кавказского корпуса вернулся в связи с болезнью отца Эхсан хана, которого сменил в должности начальника конницы кянгерлы, формально возглавив ее только после его смерти в январе 1846 года с утверждением в должности 19 сентября 1847 года [6, с. 124]. Год спустя он сдал эту должность своему младшему брату Келбали хану, а сам ушел в состав резерва, начав жизнь богатого помещика и став отцом многодетного семейства.

Келбали хан Нахчыванский в отличие от старшего брата начал учебу в Пажеском корпусе, но его не закончил и на военную службу не поступил по причине расстроенного сырым и холодным петербургским климатом здоровья. Вернувшись в родные края, он восстановил здоровье и поступил на службу в конницу кянгерлы, из состава которой в августе 1848 года возглавил команду, участвовавшую в Дагестанской экспедиции против мятежных горцев имама Шамиля и Хаджи-Мурата, главными событиями которой были бои за селения Ахты и Гер-гебиль. «За отличия в делах против горцев» во время той экспедиции Келбали хан был произведен в прапорщики кавалерии и назначен начальником конницы кянгерлы взамен брата [2, с. 214; 6, с. 98].

В очередной раз в полном составе конница кянгерлы выступила в поход с началом Восточной (Крымской) войны 1853-1856 гг., во время которой она действовала в составе Эриванского отряда русской армии на закавказском театре военных действий под командованием генерал-лейтенанта барона К.К.Врангеля. С 22 апреля по 5 июля кенгерлинцы принимали непосредственное участие в боях в районе Игдыра, Караван Сарая, Ор-гова, 17 июля - в сражении на Чингильских высотах и последующим занятии Баязета 19 июля. В дальнейшем конница кянгерлы участвовала в действиях в районе Абас-геля, Мысуна, Дутаха, Диадина, Ка-ра-килиса, Алашкерта (Топрак-кала) и т.д. По сути, на протяжении всей кампании 1854 года ее аскеры постоянно находились на передовых позициях, неся основную тяжесть разведывательно-дозорной службы и являясь тем самым «глазами армии». Оба сына Эхсан хана Нахчыванского - Исмаил хан и Келбали хан были удостоены ордена Св. Георгия 4-й степени: первый за легендарное 26-дневное «Баязетское сидение», во время которого он исполнял обязанности коменданта крепости, а второй - за конную атаку неприятельской артиллерийской батареи в сражении 17 июля 1854 года на Чингильских высотах, во время которой он, как было указано в наградном формуляре, «собственноручно изрубил несколько артиллеристов и взял с бою одно орудие» [2, с. 219, 224; 5, с. 98, 116; 6, с. 198].

Крымская война стала последней кампанией, в которой конница кянгерлы принимала участие как самостоятельное воинское формирование. По окончании боевых действий, 30 августа 1856 года она была распущена. Эта была общая тенденция в истории существования иррегулярных формирований из числа закавказских народов, и обусловлена она была не военно-техническими, а социальными причинами. Дело в том, что со временем племенная общность перестала играть определяющую роль в общественных отношениях, а это подорвало социальную основу формирования конницы кянгерлы, как и других подобного рода военных формирований.

Литература:

1. Волкова Н.Г. Этнонимия в трудах экономического обследования Кавказа 1880-х годов // Имя и этнос. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1996.

2. Гизетти А.Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий Кавказских войск. Тифлис, 1901.

3. Григорьев В.Г. Статистическое описание Нахи-чеванской провинции. СПб., 1833.

4. Гусейнзаде А.Р. Следы сказания, легенды Ноя и семантические комментарии // Молодой ученый. 2012, №2, с. 180-181.

5. Исмаилов Э.Э. Георгиевские кавалеры - азербайджанцы. М., 2005.

6. Нагдалиев Ф.Ф. Ханы Нахичеванские в Российской империи. Москва: Новый аргумент, 2006.

7. Потто В.А. Кавказская война, в 5 томах. Т 4. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. М., 2005.

8. Смирнов К.Н. Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края. Баку: Озан, 1999.

9. Тарасов Б.Н. Николай I и его время, в 2-х томах. М., 2000, 2002.

Информация