Идеальное государство белых лилий Русский о Финляндии для сербов, болгар и турок

В этом году исполняется 90 лет со дня выхода книги удивительной судьбы. Автор – русский. Написана о бывшей российской провинции. У нас практически неизвестна, хотя есть страны, где книга эта переиздавалась несчётное число раз, стала бестселлером, настольным чтением политиков...

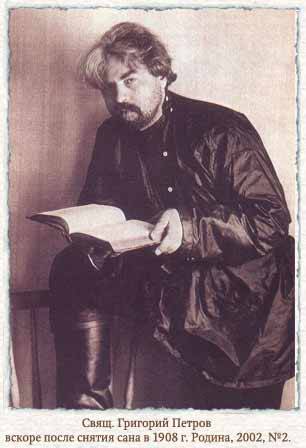

В этом году исполняется 90 лет со дня выхода книги удивительной судьбы. Автор – русский. Написана о бывшей российской провинции. У нас практически неизвестна, хотя есть страны, где книга эта переиздавалась несчётное число раз, стала бестселлером, настольным чтением политиков...Зависть Ильича

В 1907 г. в интервью парижской газете «Юманите» Владимир Ильич Ленин обозвал Григория Спиридоновича Петрова «весьма популярным демагогом». Наверняка произносил эти слова с кривой усмешкой. Шли выборы во Вторую Государственную Думу, Петров и социал-демократы (включая большевиков) конкурировали в борьбе за пролетарский электорат. При этом Петрова на питерских окраинах знали больше, чем всех ленинцев, вместе взятых. Он был священником, и его проповедями заслушивались «в хижинах и дворцах».

По списку партии кадетов Григорий Петров прошёл тогда в Думу триумфально.

Искусство слова

Петров родился в 1866-м, в Ямбурге (ныне Кингисепп). Отец держал что-то вроде пивной. Сын потом вспоминал, что рос среди пьянства, мата – и возненавидел пьянство, мат, прочее повседневное скотство. Это к тому, как вырабатывались жизненные принципы. А политические… Его первая жена, Мария Капитоновна, пишет, что подростком Гриша узнал семейную тайну: его дед был польским дворянином, участником восстания 1861 г., он бежал из-под стражи, прятался, сошёлся с русской девушкой. Романтический сюжет. Когда такое про деда узнаёт мальчишка – что-то бунтарское вспыхивает в сердце, откладывается в голове.

Впрочем, в 16 лет про мальчишества Петрову пришлось забыть: отец умер. Больная мать, младшие братья и сёстры – всё легло на плечи старшеклассника-гимназиста. Он переехал к дядьке в Питер, поступил в Духовную академию – там учили бесплатно. В большом городе проще было подрабатывать репетиторством (благо, всегда был отличником). Этим и занялся, причём успешно – позже и сестёр замуж выдал, даже с некоторым приданым, и братьев к делу пристроил. Отцу одного из учеников, банкиру, умница-семинарист так нравился, что он предложил: снимай рясу и иди ко мне в банк. Отличные перспективы! Петров, однако, отказался. Он уже ощутил в себе дар проповедника.

Повторим – дар. Артистизм, умение заставлять слушателей замирать, точным и ярким словом зажигать сердца – особый талант, не всем даётся. Ещё в академии Петров начал проповедовать среди рабочих питерских скотобоен. Стал их любимцем. Закончив учёбу, преподавал Закон Божий – в гимназиях, в Михайловском артиллерийском училище, в Пажеском корпусе. Выступал с лекциями на библейские темы, они собирали толпы народа.

Его книга «Евангелие как основа жизни» выдержала более 20 переизданий, вышла на нескольких языках, вызвала восторг таких непохожих людей, как М. Горький и В. Розанов.

Еретик

«Конечно, он был полный атеист, но любил Христа как великого социалиста» – это снова первая жена Петрова. Насчёт атеизма – сделаем скидку на то, что Мария Капитоновна писала воспоминания при советской власти. А вот насчёт Христа – похоже… Себя Петров определял как «христианского социалиста». Реально же, скорее это был человек из породы правдоискателей и обличителей – подававший свои мысли в форме проповеди.

Но именно это вольномыслие, привычка говорить без оглядки сделали его, скажем так, церковным диссидентом. Великие князья преподавать своим детям Закон Божий звали именно Петрова, о нём и государь был наслышан – но при этом между официальной церковью и популярным священнослужителем начался конфликт. Петрова обвиняли в «обновленчестве», «распространении воззрений, несогласных с учением православной церкви», в том, что его оценки государственного «помпадурства» есть «пренебрежительное отношение к Богом установленным властям». Он в свою очередь бросал церковным иерархам упрёки в косности, зависимости от светских начальников, забвении Христовых идей… Примешивалась и политика: против Петрова ополчились черносотенцы. В общем, сначала было церковное наказание – отправка на несколько месяцев в Череменецкий монастырь (проводы Петрова на вокзале почитателями переросли в грандиозную демонстрацию), а после резкого письма митрополиту Антонию (Вадковскому) его в 1908-м вообще лишили сана.

Что для Петрова было, конечно, ударом. Он-то по духу оставался проповедником! Но одно дело, когда паству учит человек в рясе, а другое – партикулярная личность…

Собственно, дальше жизнь его пошла на спад. Не под откос – но на спад. Работал журналистом – читали его широко, но, конечно, это была не прежняя шумная слава. Потом – разрыв с Марией Капитоновной. Не очень ясная история: когда-то юная ученица по уши влюбилась в романтического учителя, в зрелом же возрасте, похоже, увлеклась… нет, не другим мужчиной, а наукой: закончив мединститут, стала правой рукой академика И. Павлова, дневала и ночевала в клинике (умерла в 1948-м знаменитым физиологом, лауреатом Сталинской премии; в жизни Петрова позже появилась новая женщина, у них родилась дочь). Дальше – Первая мировая (наш герой – военный корреспондент), Февральская революция (принял с восторгом), Октябрьская (не принял совершенно, прятал у себя членов дома Романовых). В Гражданскую благословил любимого сына Бориса, офицера, воевать с красными. Сын погиб, это стало для Петрова трагедией. В 1920-м, с врангелевцами, в трюме какого-то парохода, оборванный, голодный, прибыл в Константинополь. Оттуда перебрался в Сербию. Хотя кому он был нужен – в Сербии, в Константинополе, где угодно? Тупик. Крах.

Исследовательница Л. Сиберг, разбирая феномен «Страны белых лилий», отмечает неслучайность страны, которую Г. Петров выбрал для подражания. Предреволюционная русская либеральная интеллигенция обожала Финляндию и финнов. Многие имели там дачи, приезжая, соприкасались с доброжелательной обслугой, местной элитой. Их восторгали финское трудолюбие, честность, они сочувствовали симпатичному народу, угнетаемому Российской империей. Правда, те, кому пришлось – тогда или позже – пожить с финнами бок о бок, испытали не то чтобы разочарование, но отрезвление. Народ как народ. Свой процент хороших людей и свой процент негодяев. Лодыри, пьяницы, воры тоже встречаются. И суровость угнетения не надо преувеличивать: при царе финны имели широчайшую автономию, свой парламент, свои законы, полицию, армию, госаппарат и т.д. По сути, царизм разрешал Финляндии жить как хочет, взамен требуя одного – не бунтовать! А попытки некоторых неумных чиновников превратить этот край в такую же часть империи, что и прочие, оборачивались пассивным, но эффективным финским сопротивлением, поддержкой русских революционеров, терактами (убийство генерал-губернатора Н. Бобрикова в 1904-м).

Страна мечты

Говорят, иногда надо опуститься на самое дно, чтобы, оттолкнувшись, всплыть наверх. Ещё говорят – сначала человек работает на имя, потом имя работает на него.

Имя у Петрова всё-таки было: педагога, журналиста, религиозного мыслителя. Оно выручило: взяли преподавать в русскую гимназию, начал ездить с лекциями. Выступать только перед русскими – не прокормишься. Выучил сербско-хорватский. Аудиторию чувствовал, темы для бесед подбирать умел (даже женщинам-мусульманкам блестяще объяснял их возможную роль в современном обществе). А ещё начал писать книгу. Книгу, которая помогла бы людям – да и самому автору! – разобраться в том, как вырастают государства, живущие мудро, справедливо, в ладу с соседями и с собой.

Он решил рассказать про Финляндию. Почему-то (почему – см. нашу справку) именно Суоми показалась ему если не идеалом, то примером стремления к идеалу. Хотя реальной Финляндии Петров не знал – разве что ездил туда до революции на дачу. Но иногда лишнее знание даже мешает. Порой не совпадали факты? Плевать, это ж не справочник! А что же? Как сказать… Вдохновенное повествование о государстве, где нет природных богатств, но есть достоинство и привычка к труду, где мудрые политики заложили такие традиции, что чиновники – честны, офицеры – любимы солдатами, а церковь – уважаема… Не то чтобы остров Утопия, но страна мечты. Мечты Григория Петрова, человека путаного, однако пламенного и чистого.

Книга, названная «Финляндия. Страна белых лилий», впервые увидела свет 90 лет назад – в 1923 г. в сербском издательстве «Зидари живота».

Самостоятельная жизнь

С её выходом слава обрушилась на Петрова. Сербы ведь тоже искали свой государственный путь – и тут им предложили пример. Книгой зачитывались поэты и министры, о ней спорили, она вышла снова, снова…

В 1925 г. Петров умер – рак. А «Страна белых лилий» уже жила самостоятельной жизнью. Вскоре издали в Болгарии – и здесь она тоже стала бестселлером (а в самой Болгарии возникло общество «Григорий Петров»). Пришла в Турцию – и так поразила великого реформатора страны Кемаля Ататюрка,что он, опиравшийся на армию, велел включить «Лилии» в программу военных училищ для обязательного чтения. Посчитать, сколько раз и где книга издавалась, невозможно, – известно, что в Болгарии – 14 раз, в Турции – 16, что выходила на арабском, курдском…

Какую роль она сыграла в общественном развитии? Ответ не прямолинеен. Болгария и Сербия (Югославия) потом были коммунистическими: жизнь всё переиграла сама. В Турции «Страну лилий» называли любимой книгой генералы, читавшие её в курсантской юности. Правда, известны они и как организаторы тамошних военных переворотов на манер пиночетовских: железной рукой обеспечим порядок и экономическое развитие. Может, так защищали мечту?

В самой Финляндии о существовании «Страны белых лилий» с любопытством узнали лишь в 1970-е. В 1978-м она вышла на финском. Девять лет назад (в 2004 м) – у нас. Впрочем, уже скорее как раритет. Современному читателю надо ведь долго разъяснять, кто это был такой – давно забытый Григорий Спиридонович Петров.

И начинать разговор о том, почему так случается, что идеи русских мечтателей-правдоискателей порой волнуют людей где угодно, только не дома.

Информация