Эскадра 41 на страже Свободы

15 ноября 1960 года вскипели темные воды Ферт-оф-Клайд, и из глубин шотландского залива показалась лодка нового поколения. Вспарывая носом горькую стылую воду, первый в мире атомный подводный ракетоносец отправился на свое первое боевое патрулирование.

66 дней «Джордж Вашингтон» провел в заданном районе Норвежского моря, нацелив свои «Поларисы» на гражданские и военные объекты Кольского полуострова. Появление «убийцы городов» не на шутку встревожило главкома ВМФ СССР – с этого момента сотни советских кораблей были брошены на нейтрализацию новой страшной угрозы, притаившейся под толщей морской воды.

Появление стратегической подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа «Джордж Вашингтон» ознаменовало новую эру в истории военно-морского флота. После долгого перерыва с августа 1945 года, флот, наконец, смог вернуть себе стратегическое значение.

На борту атомохода находились 16 баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) «Поларис А-1», способных гарантированно доставить 600-кт боезаряд (мощность 40 хиросимских бомб) на дальность 2200 км. Ни один бомбардировщик не мог сравниться по эффективности с БРПЛ: время подлета, надежность, практически полная неуязвимость – 50 лет назад (впрочем, как и сейчас) не существовало средств ПВО и ПРО, способных обеспечить хоть сколько-нибудь надежную защиту от удара «Полариса». Его крошечная боеголовка пробивала верхние слои атмосферы на скорости 3 километра в секунду, а апогей траектории полета находился на высоте 600 километров в космическом пространстве. Могучая боевая система (подводный атомоход + БРПЛ) оказалась феноменальным оружием – неспроста появление «Джорджа Вашингтона» в арктических широтах вызвало такой переполох в Главном штабе ВМФ СССР.

Характерно, что исключительное право на обладание стратегическим термоядерным оружием получили моряки-подводники. Это притом, что изначально место под установку «Поларисов» было зарезервировано на ракетных крейсерах типа «Олбани», а авиация ВМС США располагала целым набором специализированной авиатехники для доставки ядерного оружия. Увы, ни броня, ни ракеты, ни высокая скорость крейсеров типа «Олбани» не вдохновили стратегов из Пентагона. Несмотря на все восхищенные возгласы по поводу «всевидящих» и «неуязвимых» авианосных ударных группировок, было решено разместить ядерное оружие на борту хлипких и медленных «стальных гробов», которые должны были в гордом одиночестве проходить сквозь противолодочные заслоны противника.

Очередное подтверждение удивительной скрытности и высочайшей боевой устойчивости атомных субмарин. Именно морякам-подводникам была доверена почетная честь стать жрецами на погребальном костре Человечества, подбросив в огонь 13-тонные «поленья» с термоядерной начинкой.

Эскадра «41 на страже Свободы»

Количество БРПЛ, состоящих на вооружении ВМС США, было ограничено советско-американским договором ОСВ от 1972 года – всего 656 баллистических ракет подводного базирования, размещенных на борту сорока одного стратегического ракетоносца. Флот из 41 носителя баллистических ракет «Поларис» получил чрезвычайно широкую известность – все лодки получили названия в честь знаменитых деятелей США. Американцы с плохо скрываемым ликованием преподносили ракетоносцы, как «последних защитников свободы и демократии», в результате в западных СМИ за эскадрой закрепилось пафосное имя «41 for Freedom». 41 борец за Свободу. «Убийцы городов». Главная головная боль и основной противник ВМФ СССР в годы Холодной войны.

Всего в период 1958 по 1967 год была построена 41 лодка по пяти проектам:

- «Джордж Вашингтон»

- «Этэн Аллен»

- «Лафайет»

- «Джеймс Мэдисон»

- «Бенджамин Франклин»

«41 for Freedom» составляли основу стратегических сил ВМС США в период с начала 60-х до середины 80-х годов, когда американский флот стал массово пополняться ПЛАРБ нового поколения «Огайо». Тем не менее, стареющие ракетоносцы продолжали оставаться на вооружении, подчас имея уже совершенно иное назначение. Последний представитель «41 for Freedom» был исключен из состава ВМС США только в 2002 году.

«Джордж Вашингтон»

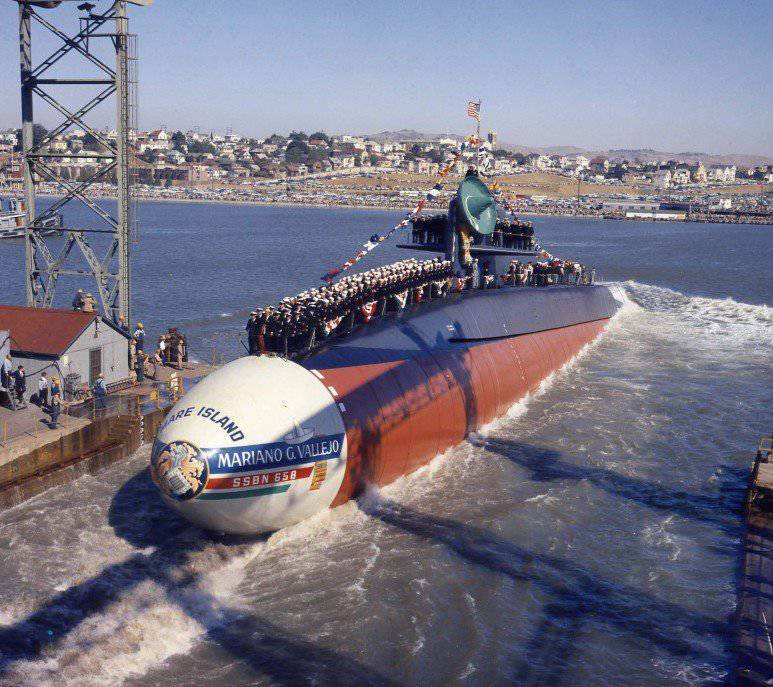

Первенцы стратегического подводного флота. Серия из пяти «убийц городов», самые известные представители эскадры «41 for Freedom». Не секрет, что «Дж. Вашингтон» - всего лишь экспромт на базе многоцелевых субмарин типа «Скипджек».

Головная лодка – USS George Washington (SSBN-598) изначально закладывалась, как многоцелевая ПЛА «Скорпион». Однако, в разгар строительства, было принято решение переоборудовать её в носитель стратегических ракет. Уже готовый корпус разрубили пополам, вварив посередине 40-метровую секцию с пусковыми шахтами «Поларисов».

«Дж. Вашингтон» сумел обмануть судьбу. Его старое имя «Скорпион» и тактический номер (SSN-589) перешли по наследству другой ПЛА, чей корпус строился на соседнем стапеле по первоначальному проекту «Скипджек». В 1968 году эта лодка бесследно исчезнет в Атлантике вместе со своим экипажем. Точная причина гибели USS Scorpion (SSN-589) не установлена до сих пор. Существующие версии разнятся от банальных предположений (взрыв торпеды) до мистических легенд с примесью научной фантастики (месть советских моряков за гибель К-129).

Что касается ракетоносца «Дж. Вашингтон», то он без особых проблем отслужил 25 лет и был отправлен на слом в 1986 году. Рубка лодки установлена в качестве мемориала в городе Гротон (Коннектикут).

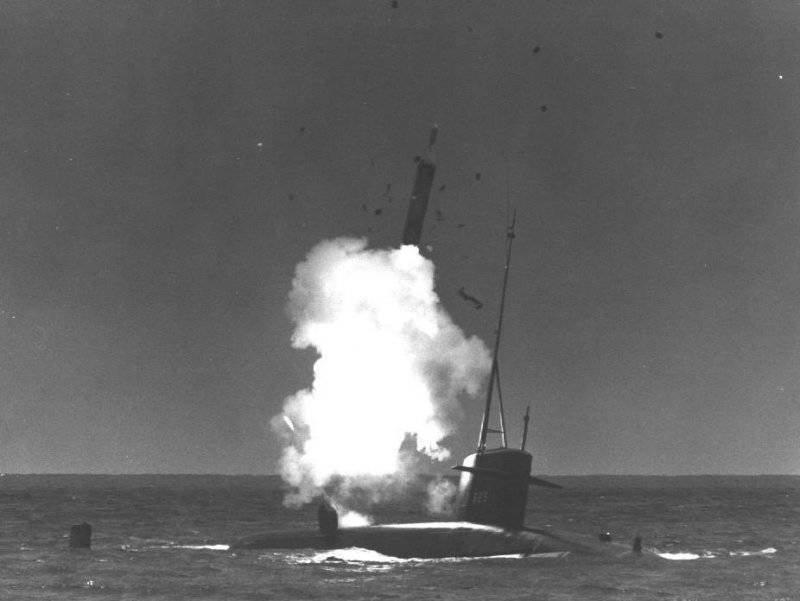

С современной точки зрения, «Дж. Вашингтон» представлял собой весьма примитивную конструкцию с невысокими боевыми возможностями. По водоизмещению американский ракетоносец был почти в 3 раза меньше современных российских лодок проекта 955 «Борей» (7000 тонн против 24 000 тонн «Борея»). Рабочая глубина погружения «Вашингтона» не превышала 200 метров (современный «Борей» работает на глубинах свыше 400 метров), а запуск БРПЛ «Поларис» был возможен с глубин не более 20 метров, при жестких ограничениях по скорости хода ПЛ, крену, дифференту и порядку выхода «Поларисов» из ракетных шахт.

Не меньше вопросов вызывало главное оружие «Дж. Вашингтона».

13-тонный «Поларис» просто лилипут на фоне современной «Булавы» (36,8 тонн), а сравнение «Полариса» с 90-тонной Р-39 (основным оружием легендарных ракетоносцев пр. 941 «Акула») может вызвать лишь изумление.

Отсюда и результаты: дальность полета ракеты всего 2200 км (согласно официальным данным, «Булава» бьет на 9000+ км). «Поларис А1» оснащался моноблочной боевой частью, забрасываемый вес не превышал 500 кг (для сравнения, у «Булавы» шесть разделяющихся головных частей, забрасываемый вес 1150 кг – прогресс в технике за прошедшие полвека налицо).

Впрочем, дело даже не в малой дальности стрельбы: согласно рассекреченным отчетам Министерства энергетики США, до 75 % боеголовок «Поларисов» имели те или иные серьезные дефекты.

В страшный День «Икс» эскадра «41 for Freedom» могла беспрепятственно выйти в районы запуска, подготовиться к стрельбе и отправить в полет свои БРПЛ. Боеголовки прочертили бы огненный след в мирном небе СССР и … воткнулись в землю, став грудой оплавленного металла.

Данное обстоятельство ставило под угрозу существование всех «борцов за Свободу» - грозные «Вашингтоны» и «Этэн Аллены» по факту оказались беззубыми рыбешками. Впрочем, даже 25% штатно отработавших боевых частей было достаточно, чтобы ввергнуть мир в хаос глобальной войны и внести важный вклад в истребление человечества. К счастью, все это лишь научная фантастика…

С позиции наших дней «Дж. Вашингтон» выглядит очень сырой и несовершенной системой, но справедливо признать, что появление такого оружия в годы, когда полет Гагарина еще казался фантастикой, было колоссальным достижением. Первенец стратегического подводного флота определил облик современных ракетоносцев, став базисом для проектирования лодок следующих поколений.

Несмотря на все упреки в адрес «Полариса», следует признать, что ракета получилась удачной. Американский флот изначально отказался от баллистических ракет на жидком топливе, сосредоточив усилия на разработке твердотопливных БРПЛ. В ограниченном пространстве подводной лодки, в условиях специфического хранения и эксплуатации ракетного оружия, использование твердотопливных ракет оказалась гораздо более простым, надежным и безопасным решением, нежели отечественные ракеты на жидком топливе. К примеру, у советского аналога «Полариса» - баллистической ракеты Р-13 процедура подготовки к запуску занимала час и включала в себя перекачку жидкого окислителя из цистерн на борту лодки в баки ракеты. Весьма нетривиальная задача в условиях открытого моря и возможного противодействия со стороны противника.

Не менее забавно выглядел сам старт ракеты – заправленная Р-13 вместе со стартовым столом поднимались до верхнего среза шахты, где производился запуск маршевого двигателя. После такого аттракциона проблемы «Полариса» могут показаться детскими проказами.

Американцы непрерывно модернизировали свои лодки - в 1964 году «Джордж Вашингтон» получил на вооружение новую ракету «Поларис А-3» с разделяющимися головными частями рассеивающего типа (три 200-кт боеголовки W58). Ко всему прочему, новый «Поларис» бил на 4600 км, что еще более усложнило борьбу с «убийцами городов» - ВМФ СССР пришлось отодвинуть рубеж противолодочной обороны на просторы открытого океана.

«Этэн Аллен»

В отличие от лодок типа «Дж. Вашингтон», которые были импровизацией на базе многоцелевых ПАЛ, ракетоносцы типа «Этэн Аллен» изначально проектировались как носители стратегических ракет подводного базирования.

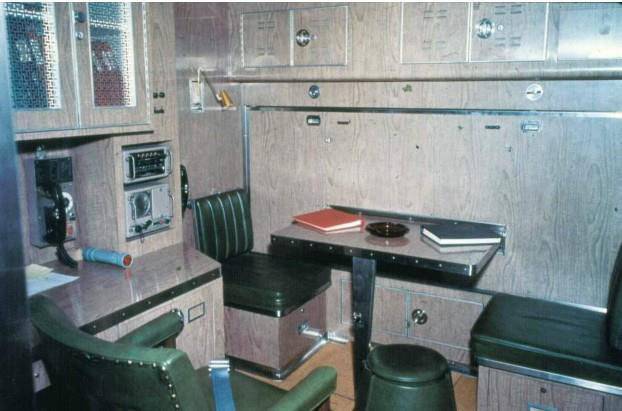

Янки оптимизировали конструкцию лодки, учли многочисленные пожелания флотских специалистов и военных моряков. Лодка заметно «подросла» (подводное водоизмещение увеличилось на 1000 тонн), что, при сохранении прежней силовой установки, уменьшило максимальную скорость хода до 21 узла. Однако, специалисты придавали значимость другому параметру – заново спроектированный корпус из высокопрочных сталей позволил расширить диапазон рабочих глубин «Этэн Аллена» до 400 метров. Особое внимание уделялось обеспечению скрытности – в целях снижения акустического фона лодки все механизмы ГЭУ устанавливались на амортизированных платформах.

Главным оружием лодки стала специально разработанная модификация «Полариса» - А-2, с моноблочной боевой частью мегатонной мощности и дальностью стрельбы 3700 км. К началу 70-х годов не особенно удачный «Поларис А-2» был заменен на А-3, аналогичный БРПЛ, установленным на лодках «Дж. Вашингтон».

Пять стратегических подводных ракетоносцев этого типа несли постоянную вахту в Средиземном море, грозя нанести смертельный удар в «подбрюшье советского медведя» с южного направления. К счастью, архаичная конструкция не позволила «Этен Аллену» оставаться на передовой так же долго, как другие представители «41 for Freedom» – в начале 80-х годов с лодок были демонтированы ракеты и системы управления стрельбой, пусковые шахты были залиты бетоном. Три «Этен Аллена» были переклассифицированы в многоцелевые ПЛА с торпедным оружием. Две оставшиеся ПЛАРБ – «Сэм Хьюстон» и «Джон Маршалл» превратились в лодки для проведения специальных операций: снаружи корпуса закрепили два контейнера Dry Deck Shelter для транспортировки мини-субмарин и снаряжения «морских котиков», во внутренних помещениях зарезервировали места для размещения отряда боевых пловцов.

Все пять «Этэн Алленов» отправили на слом в начале 1990-х годов.

«Лафайет»

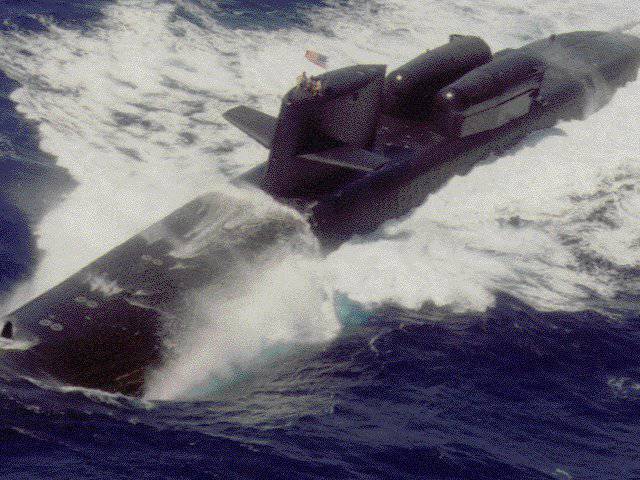

Этапный проект ВМС США, впитавший в себя весь накопленный опыт эксплуатации подводных ракетоносцев предыдущих проектов. При создании «Лафайета» был сделан упор на повышении автономности ПЛАРБ и продолжительности её боевого патрулирования. Как и прежде особое значение уделялось мерам безопасности лодки, снижению уровня её собственных шумов и прочих демаскирующих факторов.

Комплекс вооружения лодки расширился за счет ракетоторпед SUBROC, используемых для самообороны от советских подводных «перехватчиков». Стратегическое оружие размещалось в 16 универсальных ракетных шахтах со сменными пусковыми стаканами – «Лафайет» создавался с заделом на перспективу. Впоследствии, подобная конструкция и увеличенный диаметр ракетных шахт позволили перевооружить лодки с «Поларис А-2» на «Поларис А-3», а затем на новые баллистические ракеты подводного базирования «Посейдон С-3».

Всего по проекту «Лафайет» было построено 9 стратегических подводных ракетоносцев. Все лодки исключены из состава ВМС США в начале 1990-х годов. Восемь лодок порезаны на металл, девятая – «Дэниэл Уэбстер» используется в качестве макета в Военно-морском центре для подготовки специалистов в области ядерных технологий (Naval Nuclear Power Training Unit).

«Джеймс Мэдисон»

Серия из 10 американских ПЛАРБ, практически идентичных по конструкции подводным лодкам типа «Лафайет». В отечественных справочниках времен Холодной войны обычно так и записаны: «тип «Лафайет», вторая подсерия».

В начале 1980-х шесть подлодок типа «Джеймс Мэдисон» стали первыми носителями перспективных БРПЛ «Трайдент-1» с дальностью стрельбы 7000+ километров.

Все субмарины этого типа были списаны в 1990-х годах. Все, кроме одной.

Стратегический подводный ракетоносец «Натаниэл Грин» покинул доблестные ряды ВМС США раньше всех - в декабре 1986 года. История банальна: в марте того же года, при возвращении с боевого патрулирования, «Натаниэл Грин» сильно расшибся о камни в Ирландском море. Лодка кое-как доковыляла до базы, но масштаб повреждений рулей и цистерн главного балласта оказался столь велик, что восстановление ракетоносца было признано бесперспективным.

Происшествие с «Натаниэл Грин» стало первым официально зарегистрированным ЧП, что повлекло за собой потерю американской ПЛАРБ.

«Бенджамин Франклин»

Серия из 12 стратегических подводных ракетоносцев – самые грозные и совершенные бойцы из бригады «41 for Freedom».

В целях снижения шумности была изменена форма носовой оконечности и заменен гребной винт – в остальном конструкция «Бенджамина Франклина» была полностью идентична подлодкам типа «Лафайет». Носители баллистических ракет «Поларис А-3», «Посейдон С-3», а позже «Трайдент-1».

Лодки этого типа активно исключались из состава флота на протяжении 1990-х годов. Две из них – «Джеймс Полк» и «Камехамеха» ( в честь одного из правителей Гавайев) были переоборудованы в ПЛА для проведения специальных операций (два наружных модуля для боевых пловцов, две шлюзовые камеры на месте бывших ракетных шахт, помещения для десанта).

Эпилог

Эскадра «41 for Freedom» стала ключевой силой американской ядерной триады – в годы Холодной войны на подводных ракетоносцах размещалось более 50% всех ядерных боеголовок, состоящих на вооружении вооруженных сил США.

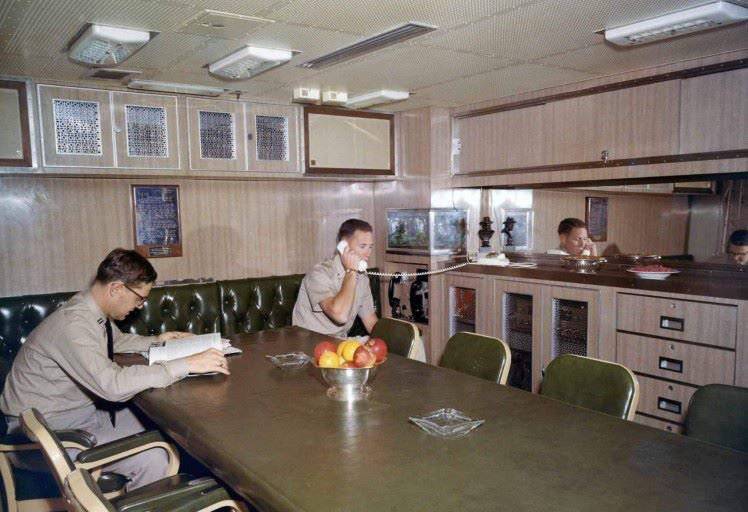

За годы активной службы лодки «41 for Freedom» совершили более 2500 боевых патрулирований, продемонстрировав на удивление высокий коэффициент оперативного напряжения (КОН 0,5 - 0,6 – для сравнения КОН советских РПКСН находился в переделах 0,17 – 0,24) – «защитники свободы» провели на боевой позиции большую часть своей жизни. Управляемые двумя сменными экипажами («синим» и «золотым»), они действовали по 100-суточному циклу (68 дней в море, 32 дня в базе) с перерывом на капитальный ремонт и перезагрузку реактора раз в 5-6 лет.

К счастью, американцам так и не удалось познать разрушительную мощь тяжелых подводных крейсеров стратегического назначения из 18-й дивизии Северного флота (Западная Лица), а советские граждане так и не познакомились с «убийцами городов» из эскадры «41 for Freedom».

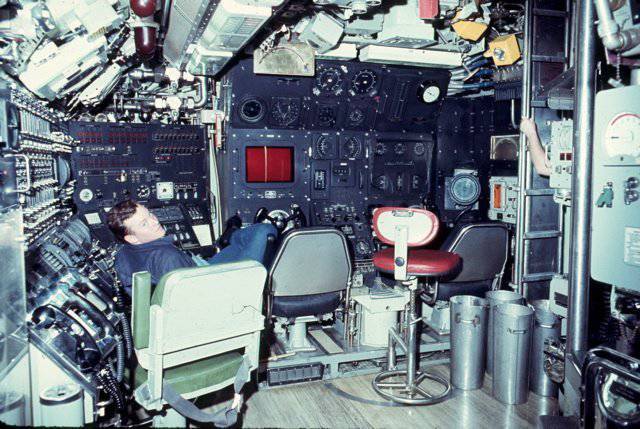

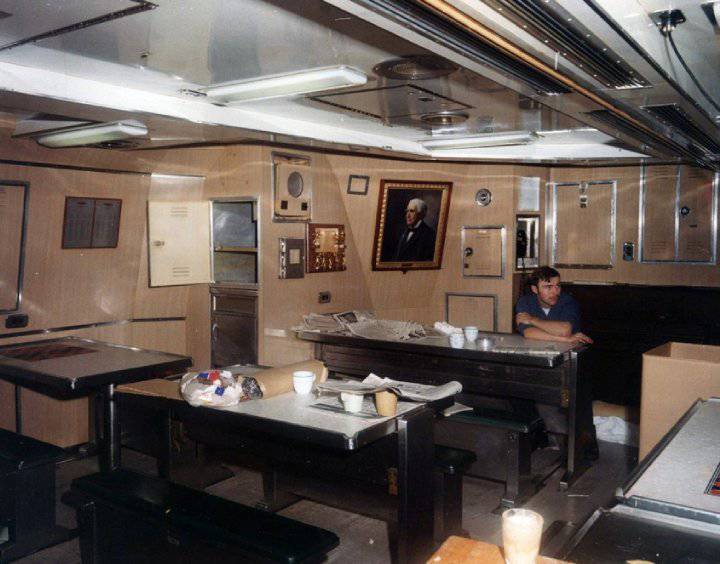

Небольшая фотогалерея

Информация