Черноморские «Фугасы»

Советские «пахари моря»

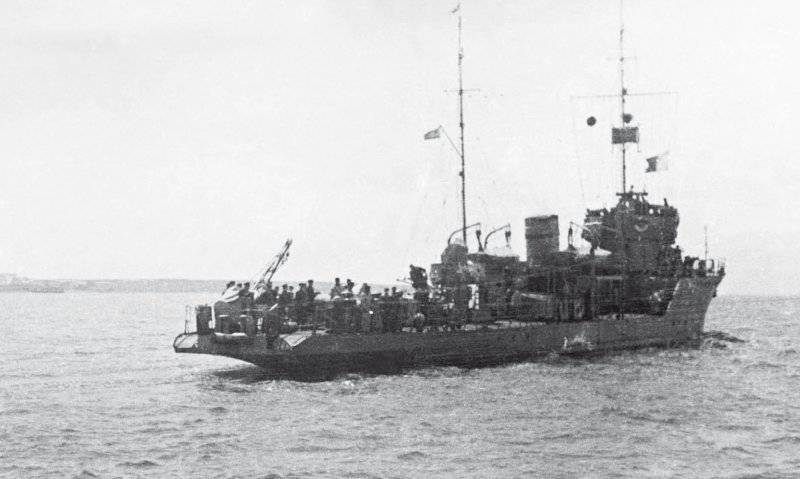

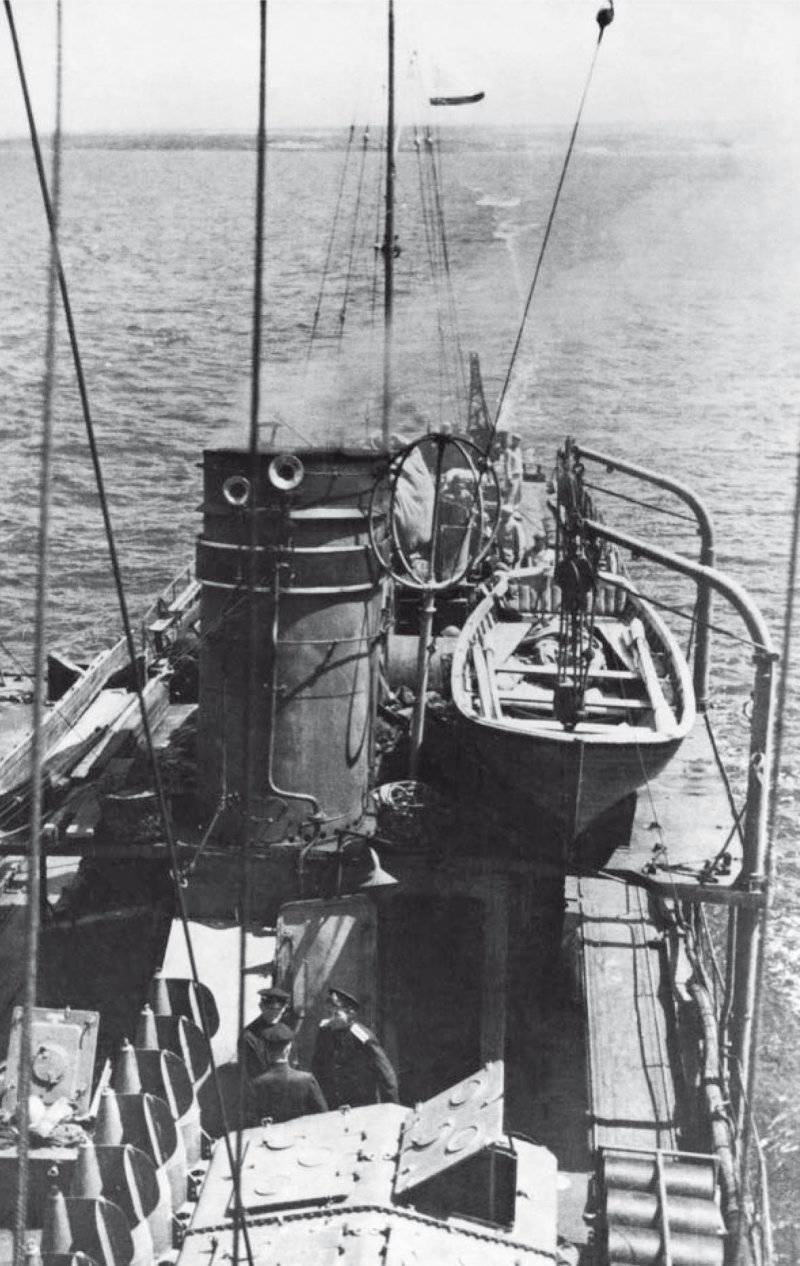

Минное оружие доказало свою эффективность во время Русско-японской войны. Потом его активно использовали противоборствующие стороны в годы Первой мировой войны. Во время Гражданской войны красные, белые и интервенты выставили тысячи мин на морях и реках бывшей Российской Империи. После окончания конфликта ещё долгие годы сохранялась минная угроза, с которой активно боролись устаревшие тральщики. В 20-30-е гг. ХХ в. минное оружие развивалось ускоренными темпами, одновременно совершенствовались и средства борьбы с ним. Шагало в ногу со временем и молодое Советское государство. В годы первых советских пятилеток в программы военного кораблестроения были включены тральщики БТЩ проекта 3 (по классификации того времени быстроходные или базовые). В 1933-1934 гг. в Севастополе были заложены четыре первых корпуса. Они вошли в состав Черноморского флота в 1936-1937 гг. К этому моменту на стапелях находились ещё шесть корпусов тральщиков, которые строились по откорректированному проекту 53. Они вступили в строй в 1938 г, но два из них отправили на Тихий океан по приказу из Москвы. В 1937-1939 гг. заложили ещё семь тральщиков, они строились по модернизированному проекту 58. В 1939-1941 гг. пять «пахарей моря» пополнили Черноморский флот, а два корабля вновь были отправлены командованием на усиление Тихоокеанского флота. Ещё два корпуса тральщиков типа «Фугас» так и остались недостроенными. Таким образом, в состав Черноморского флота входили 13 БТЩ. Они составили два дивизиона БТЩ, вошедшие в состав ОВРа главной базы ЧФ, созданного 24 августа 1939 г. Быстроходные тральщики базировались в Южной бухте Севастополя, их экипажи активно занимались боевой учёбой и принимали участие во всех флотских учениях и манёврах.

Начало войны

22 июня немецкие самолёты сбросили мины на севастопольском фарватере. В этот день в дозор был отправлен Т-401 «Трал». С первых дней войны гитлеровцы активно применяли минное оружие на Чёрном море. Они ставили магнитные мины на фарватерах баз Черноморского флота. Командование ЧФ, выполняя директивы из Москвы, отдало приказ о постановке оборонительных минных заграждений. В этих работах принимали участие и «фугасы» — в июне и июле 1941 г. тральщики ставили мины у Одессы, Новороссийска, Анапы, в Керченском проливе, в дельте Килийского гирла Дуная и у Устричного озера. Помимо этого, они активно использовались для прикрытия минных постановок крейсеров, эсминцев и минзагов, тралили мины и несли дозор у Севастополя. Вскоре активизировала свои действия немецкая авиация, и БТЩ начали активно привлекать к конвоированию транспортов в Одессу, порты Крыма и на Кавказ. Как отмечал один из моряков ОВРа: «Быстроходные тральщики из-за нехватки эскортных кораблей высвободили от их прямой обязанности — борьбы с минами! Парадокс — эскортные сторожевые катера уничтожают мины, а тральщики стоят у причала или эскортируют конвои». При этом потерь удавалось избегать, но это не могло продолжаться вечно. 12 сентября при формировании нового конвоя у Феодосии на мине подорвался Т-402 «Минреп». В течение нескольких минут он затонул, погиб 61 моряк.

Немецкие части захватили всю Украину и пытались прорваться в Крым, они планировали захватить Севастополь. 26 сентября командование ЧФ послало Т-403 «Груз» к Перекопскому перешейку для обстрела немецких войск. В эвакуации Одессы принимали участие тральщики Т-404 «Щит», Т-405 «Взрыватель», Т-406 «Искатель» и Т-407 «Мина». Быстроходные тральщики поставили мины в порту и на подходах к нему — 14 октября Т-405 «Взрыватель» поставил 30 мин у Григорьевки, 16 октября он 50 минами минировал одесский порт, 20 октября его моряки поставили 26 мин в Одесском заливе. 24 октября Т-404 «Щит» и Т-408 «Якорь» выставили 27 и 26 мин в Днепро-Бугском лимане. Черноморский флот лишился части своих баз и перебазировался на Кавказ, части Вермахта ворвались в Крым. Первой на защиту города встала береговая батарея № 54. В течение нескольких дней артиллеристы вели огонь по войскам противника. 2 ноября за ними были посланы Т-406 «Искатель» и два «морских охотника». Началась 250-дневная оборона Севастополя, ставшая в нашей истории символом мужества и стойкости моряков-черноморцев.

Защищая родной Севастополь

Защитникам Главной базы ЧФ удалось отразить немецкие атаки на Севастополь и части Вермахта, захватив Крым, стали готовиться к штурму крепости. Накапливали силы и советские войска — по морю доставляли подкрепления, оружие и боеприпасы, на Большую землю вывозились раненые и мирное население, разнообразные грузы. Немецкая авиация получила аэродромы в Крыму и начала систематически бомбить порт, артиллерия противника постоянно обстреливала город и бухты, немцами ставились новые мины на подступах к порту. Основные силы ЧФ ушли на Кавказ, но корабли ОВРа продолжали нести свою нелёгкую службу: боролись с минами, выходили в дозор, прикрывали конвои, перевозили подкрепления и грузы, конвоировали транспорты и обстреливали вражеские позиции у Севастополя и Балаклавы. В Севастополе остались Т-413, десять «морских охотников», девять катеров типа КМ, семнадцать КАТЩ и плавбатарея №3. Базовый тральщик нёс патрулирование подходов к крепости, он встречал конвои и боевые корабли, на его борту находились лоцман и штурман дивизиона. Тральщики неоднократно попадали под обстрелы врага, их постоянно атаковали немецкие асы. Не всегда кораблям удавалось избежать повреждений, экипажи несли потери. Повреждённые БТЩ становились в ремонт и на оставшихся в строю «пахарей моря» усиливалась нагрузка. В декабре немецкие части начали штурм Севастополя. С 1 по 29 декабря тральщики провели 29 стрельб по наступавшим войскам противника и израсходовали 659 100-мм снарядов. В декабре 1941 г. тральщики Т-401 «Трал», Т-404 «Щит», Т-410 «Взрыв», Т-411 «Защитник» и Т-412 принимали участие в Керченско-Феодосийской десантной операции, которая облегчила положение защитников крепости и позволила советским войскам создать плацдарм для наступления в Крыму.

Более сложная задача была поставлена командованием ЧФ перед командиром Т-405 «Взрыватель». 4 января 1942 г. он вышел из Севастополя с десантниками на борту. Он вместе с буксиром СП-12, семью «морскими охотниками» в ночь на 5 января высадил в Евпатории 740 десантников и три танка. Им удалось быстро захватить центр города, но развить успех они не смогли. Немцы быстро подтянули резервы, а советским войскам помощь не поступила из-за плохой погоды. С рассветом в дело вступила авиация, и тральщик, помогавший десантникам огнём из орудий, получил значительные повреждения. Вечером 5 января волны выбросили повреждённый корабль на песчаный берег в 6 км южнее Евпатории. Утром 6 января «Взрыватель» был расстрелян немецкими танками, а остатки десанта были уничтожены или пленены, лишь немногие смогли прорваться к партизанам.

После напряжённых десантных операций «пахари моря» вернулись к своим «прямым» обязанностям — эскортированию транспортов и конвоев, доставке в Севастополь грузов, боеприпасов и пополнений. Немцы в течение весны 1942 г. активизировали блокаду подходов к крепости, они привлекли к действиям на советских коммуникациях самолёты-торпедоносцы, торпедные катера и мини-субмарины, значительно возросло количество налётов на порт. Началась блокада крепости, и всем кораблям с грузами для защитников приходилось прорываться в крепость с боем.

27 мая в Севастополь успешно прорвался транспорт «Грузия». Его сопровождали эсминец «Безупречный», Т-404 «Щит», Т-408 «Якорь» и Т-409 «Гарпун». Вечером 2 июня у Ялты был потоплен танкер «Громов». Его сопровождали Т-411 «Защитник», Т-412 и 4 сторожевых катера, но они не смогли отразить атаку 10 торпедоносцев. 7 июня части Вермахта начали новый штурм. 10 июня Т-408 «Якорь» и Т-411 «Защитник» поддерживали огнём части РККА, 11 июня Т-401 «Трал» и Т-410 «Взрыв» вели огонь по немецким войскам. Вскоре защитники крепости начали испытывать острую нужду в боеприпасах и пополнении. Необходимо было срочно доставить грузы в Севастополь и эвакуировать раненых. 10 июня в порт прорвался транспорт «Абхазия» в сопровождении эсминца «Свободный», тральщиков Т-408 «Якорь» и Т-411 «Защитник». 11 июня блокаду прорвал транспорт «Белосток». Его сопровождали Т-401 «Трал» и Т-410 «Взрыв», которые были немедленно направлены командованием СОР обстреливать наступающие немецкие части. 12 июня пришёл транспорт «Грузия», который сопровождали Т-404 «Щит» и Т-409 «Гарпун». 13 июня на внешнем рейде Севастополя немецкой авиацией был потоплен Т-413, погибло 18 моряков. Во время налётов на Севастополь 17 и 18 июня был сильно повреждён Т-409 «Гарпун», но его удалось вывести на ремонт в Туапсе. Для его восстановления были использованы части корпуса недостроенного тральщика. Вечером 19 июня у мыса Фиолент торпедоносцы противника потопили транспорт «Белосток». Его сопровождал Т-408 «Якорь» и 5 сторожевых катеров. Немецкая авиация продолжила налёты на остатки конвоя. Тральщик получил значительные повреждения от близких разрывов бомб, но сумел 20 июня дойти до Туапсе. В отсеки тральщика поступило не менее 150 т воды, осадка увеличилась на 0,5 м, крен на левый борт достигал 12 градусов.

Тем временем началась агония Севастополя, и тральщики приняли участие в эвакуации раненных и защитников крепости. Но она не была организована и проходила в сложнейших условиях — полное господство немецкой авиации в воздухе, большое количество катеров противника на морских подступах к городу, огромное количество людей, брошенных командованием СОР на произвол судьбы, около 35 батарей без боеприпасов, еды и воды. 2 июля тральщики Т-410 «Взрыв», Т-411 «Защитник» и «морские охотники» занимались эвакуацией людей из Севастополя. Они приняли на борт до 700 человек и сумели прорваться в Новороссийск. Т-404 «Щит», который шёл в агонизирующую крепость, атаковали немецкие самолёты. В итоге повреждённый близкими разрывами он не смог прорваться в Севастополь. Он вернулся в Новороссийск, сняв по пути 32 человека с гидросамолёта ГСТ. Вскоре крепость пала, и большая часть защитников черноморской твердыни попала в плен.

У берегов Кавказа и на вражеских коммуникациях

Основной задачей «пахарей моря» по-прежнему оставалась проводка конвоев вдоль берегов Кавказа. Они сопровождали транспорты и танкеры по маршруту Батуми — Поти — Туапсе — Новороссийск, эскортировали боевые корабли, выполняли различные поручения командования ЧФ. Тральщики принимали участие в постановке оборонительного минного заграждения у Новороссийска. 16 июля 150 мин были поставлены канонерской лодкой «Красная Абхазия», Т-401 «Трал», Т-406 «Искатель» и Т-412. В ночь на 31 июля Т-407 «Мина» и Т-411 «Защитник» обстреливали Феодосию. 14 августа в районе Озерейки авиация противника сильно повредила Т-410 «Взрыв», и его с большим трудом буксир «Симеиз» притащил в Новороссийск. 19 сентября Т-401 «Трал» и Т-406 «Искатель» обстреливали немецкие позиции у Мысхако. 18 октября Т-408 «Якорь» и Т-412 обстреливали Анапу. Почти каждый переход конвоев вдоль берегов Кавказа сопровождался атаками противника.

Вскоре тральщики были задействованы и в набеговых операциях на вражеские коммуникации. В первом походе приняли участие четыре тральщика и эсминец «Сообразительный». Утром 13 декабря Т-406 «Искатель» и Т-407 «Мина» атаковали вражеский конвой у селения Шаганы, но в ходе двухчасового боя не смогли нанести судам противника значительных повреждений. Тральщики Т-406 «Искатель» и Т-408 «Якорь» противника не обнаружили и обстреляли его береговые объекты. Второй поход (2629 декабря) к берегам Румынии также не принёс успеха советским морякам, и они ограничились обстрелом объектов у селения Бурнасы. Больше к действиям на коммуникациях противника «пахарей моря» не привлекали. 15 января Т-412 получил имя «Арсений Раскин» в честь погибшего 26 октября 1942 г. начальника Политического управления ЧФ, прославившегося в качестве комиссара ВМБ Ханко.

В ночь на 4 февраля 1943 г. три базовых тральщика приняли участие в десантной операции в районе Южная Озерейка — Станичка. Т-412 «Арсений Раскин» вёл на буксире болиндер №4, Т-411 «Защитник» буксировали болиндер №6, Т-404 «Щит» тащил болиндер №2. На борту болиндеров находились танки. На территории противника удалось создать плацдарм, получивший название «Малая земля», который стали обеспечивать пополнением и боеприпасами корабли Черноморского флота. Каждую ночь канлодки, тральщики, катера, мотоботы и сейнеры привозили жизненно важные грузы для защитников. Например, за ночь 8 февраля Т-404 «Щит» и Т-412 «Арсений Раскин» перевезли 144-й батальон 83 бригады морской пехоты численностью 1020 человек. Им противостояли немецкие «москитные» силы, артиллерия и авиация противника. 27 февраля у Мысхако торпедными катерами противника был потоплен Т-403 «Груз», доставлявший бойцов и боеприпасы. После этого тральщики к доставке грузов не привлекали. 1 марта тральщик Т-411 «Защитник» удостоился гвардейского звания.

У берегов Кавказа стали активно действовать немецкие подводные лодки. 12 марта ими был торпедирован танкер «Москва», 31 марта торпеда попала в танкер «Кремль». 22 мая самолёты противника атаковали советский конвой в районе мыса Чуговкопас. Ими был потоплен СКА №041, повреждены транспорт «Интернационал» и Т-407 «Мина». Только помощь авиации спасла их от гибели. 15 июня у Сухуми немецкая подлодка «U-24» потопила гвардейский Т-411 «Защитник», погибло 46 моряков. Охранение конвоев было усилено, была активно задействована советская авиация, но подлодки и самолёты противника атаки на советские конвои у берегов Кавказа не прекратили. 18 ноября был торпедирован танкер «И.Сталин», 29 ноября торпеда угодила в танкер «Передовик», но, к счастью, не взорвалась. 16 января 1944 г. у мыса Анакрия немцы потопили танкер «Вайян Кутюрье», который сопровождали 4 базовых тральщика и 10 «морских охотников».

Завершение боевых действий на Чёрном море

Весной — летом 1944 г. советские войска освободили Севастополь. Тральщики продолжали конвоировать транспорты, их использовали для перевозки ценных грузов. В апреле-мае тральщики Т-401 «Трал» и Т-407 «Мина» получили английские тралы типа LL и их стали называть ЭМТЩ. Однако немецкие подлодки всё ещё продолжали активные действия у берегов Кавказа, и командование ЧФ решило искоренить угрозу. 15, 19, 21 и 22 июля Т-406 «Искатель» выставил противолодочное минное заграждение (из антенных мин) у мыса Анакрия и Гудауты. Конвои вновь стали получать дополнительные силы эскорта, активно использовалась авиация. 22 июля базовые тральщики Т-401 «Трал», Т-404 «Щит», Т-407 «Мина» и Т-412 «Арсений Раскин» за вклад в разгром Германии были награждены орденами Боевого Красного Знамени. Их экипажам предстоял огромный труд по тралению немецких, румынских, болгарских и советских минных заграждений. 18 августа краснознамённый Т-404 «Щит» провёл контрольное траление фарватеров Новороссийского порта. 20 августа краснознамённый Т-407 «Мина» начал работы по уничтожению магнитных мин у Одессы, осенью тральщик работал на очистке Констанцы и Севастополя. Для очистки от мин портов Румынии командование ЧФ направило 3 тральщика, 2 больших охотника и малый охотник. 2 сентября Т-410 «Взрыв» был потоплен на подступах к Констанце немецкой подводной лодкой «U-19», погибло 74 моряка. Лодку преследовали, но уничтожить не сумели. Это была последняя боевая потеря Черноморского флота в Великой Отечественной войне. Советское наступление развивалось стремительно, и «пахари моря» приняли в нём активное участие. 9 сентября Т-406 «Искатель» и 4 сторожевых катера без боя заняли болгарский порт Бургас, а краснознамённый тральщик Т-404 «Щит», большой охотник и 4 «морских охотника» доставили советских десантников в Варну. Оба порта были заняты без боя, местное население восторженно встречало советские войска.

С 15 октября 1944 г. краснознамённый Т-407 «Мина» начал траление севастопольских бухт, им было уничтожено 30 донных неконтактных мин. С 28 октября севастопольские фарватеры стали очищать от мин Т-406 «Искатель» и краснознамённый Т-404 «Щит». 5 ноября корабли Черноморского флота вернулись в Севастополь. В этом была огромная заслуга «пахарей моря», чей незаметный ратный труд неоценим.

После войны

Боевые действия на Чёрном море завершились, но минная опасность сохранялась — в годы ВОВ противниками было поставлено 19995 мин и минных защитников. Часть мин была уничтожена во время боевых действий, но остальные необходимо было снять в самые короткие сроки. Это была титаническая, смертельно опасная работа и экипажи базовых тральщиков с ней справились. Например, базовый тральщик Т-408 «Якорь» прошёл за 1945 г. 9114 миль, из них более 5000 миль с тралом. Краснознамённый тральщик Т-412 «Арсений Раскин» вёл траление у Варны, здесь тральщиками были уничтожены 132 мины. У Констанцы советские «пахари моря» вытралили 71 мину. При тралении фарватеров у Одесского порта в 1946 г. было уничтожено 177 мин. В 1947 г. траление продолжалось. Т-406 «Искатель», краснознамённые базовые тральщики Т-404 «Щит» и Т-412 «Арсений Раскин» уничтожили минное заграждение у Евпатории. За четыре дня они вытралили 45 мин. Всего за период с 1945 по 1953 г. на Чёрном море было уничтожено 5945 мин и минных защитников, протралена площадь в 9624 квадратные мили. Значительная часть мин была уничтожена именно «фугасами». В конце 50-х гг. корабли-ветераны были выведены из состава флота, но ещё в течение нескольких десятилетий они несли службу в составе Черноморского флота в качестве опытных судов.

Память

Память о героических делах экипажей черноморских «пахарей моря» бережно хранится в музее ОВРа в Севастополе, а в Феодосии на городском кладбище есть небольшой монумент, посвящённый погибшим морякам базового тральщика Т-402 «Минреп». Небольшой обелиск поставили и в Севастополе на Кладбище Коммунаров на могиле моряков тральщика Т-413. В 1947 г. его корпус подняли и отправили на «иголки». Такая же судьба постигла, в конечном счёте, все черноморские «фугасы».

От них практически ничего не осталось, кроме фотографий и воспоминаний моряков, которые служили на этих кораблях. Лишь в Центральном военно-морском музее хранится контроллер управления тральной лебёдкой с краснознамённого базового тральщика Т-412 «Арсений Раскин». Здесь же находится великолепная модель краснознамённого Т-407 «Мина», выполненная в масштабе 1:50 в 1951 г. в модельной мастерской музея.

Не был забыт и подвиг евпаторийского десанта. Владимир Высоцкий посвятил этому десанту песню «Чёрные бушлаты». В 1970 г. на месте гибели «Взрывателя» установили монумент. Его автор скульптор Н.И.Брацун изобразил трёх моряков-десантников, устремлённых в едином порыве в атаку. В евпаторийском городском музее находится зал, посвящённый десанту, и диорама «Высадка евпаторийского десанта», созданная в 1988 г. художником В.Б. Татуиевым.

Тактико-технические характеристики быстроходного тральщика Т-406 «Искатель»

Водоизмещение стандартное 400 т, полное 494 т, длина 62 м, ширина 7,2 м, осадка 2,2 м, два дизеля 42-БМРН-6 общей мощностью 2800 л.с., скорость хода 18,4 уз, дальность плавания 3300 миль (при 16 уз); вооружение: одно 100-мм, одно 45-мм, три 37-мм, 2х12,7-мм пулемёта ДШК, 1х12,7-мм пулемёт Браунинг, 20 глубинных бомб, может принимать 31 мину образца 1926 г., тралы Шульца и змейковый. Экипаж 66 человек (7 офицеров, 59 старшин и матросов).

Информация