Наследник «Катюши»

Реактивная артиллерия, будучи оружием залпового огня, стала одним из самых могущественных средств массового поражения живой силы и техники противника. Реактивные системы залпового огня сочетают в себе многозарядность, скорострельность и значительную массу боевого залпа. Многозарядность РСЗО позволила достичь одновременного поражения целей на значительных площадях, а залповый огонь обеспечил внезапность и высокий эффект поражающего и морального воздействия на противника.

Реактивная артиллерия, будучи оружием залпового огня, стала одним из самых могущественных средств массового поражения живой силы и техники противника. Реактивные системы залпового огня сочетают в себе многозарядность, скорострельность и значительную массу боевого залпа. Многозарядность РСЗО позволила достичь одновременного поражения целей на значительных площадях, а залповый огонь обеспечил внезапность и высокий эффект поражающего и морального воздействия на противника.В годы Великой Отечественной войны в нашей стране был создан целый ряд реактивных минометов — БМ-13 «Катюша», БМ-8–36, БМ-8–24, БМ-13-Н, БМ-31–12, БМ-13 СН. После окончания Великой Отечественной войны работы в Советском Союзе над реактивными системами активно продолжались и в 1950-х годах.

Достойным наследником реактивного миномета БМ-13 «Катюша», занявшего свое почетное место в музеях, стала советская система второго послевоенного поколения — полевая 122-мм дивизионная реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», предназначенная для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной и легкобронированной техники в районах сосредоточения; для уничтожения и подавления артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей противника в ходе боевых действий, для разрушения командных пунктов, узлов связи, укреплений, опорных пунктов и узлов сопротивления противника, а также для решения других задач в различных условиях боевой обстановки, в том числе — разрушения объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей в зоне боевых действий на удалении до 20 км.

К середине 1950-х годов на вооружении Советской армии состояла реактивная система залпового огня БМ-14–16 с шестнадцатью 140-мм турбореактивными вращающимися снарядами, однако военных не устраивала дальность стрельбы этих РСЗО, ограниченная всего 9,8 км. Советские Вооруженные силы нуждалась в новой, более мощной дивизионной системе залпового огня, предназначавшейся для поражения живой силы и небронированной техники в ближайшей тактической глубине обороны противника. Поэтому уже в 1957 году Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) объявляет конкурс на разработку нового образца реактивной артиллерии с возможностью уничтожения целей на дальностях до 20 000 метров от места пуска.

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 23 сентября 1958 года в г. Свердловске Специальное конструкторское бюро № 203 — головная организация по разработке пусковых установок для реактивных снарядов — приступило к опытно-конструкторским работам по разработке проекта новой боевой машины 2 Б5. На новой боевой машине предполагалось смонтировать пакет из 30 направляющих для реактивных снарядов. Эта система залпового огня первоначально проектировалась под неуправляемые реактивные снаряды Р-115 типа «Стриж» («Ворон»). Однако из-за особенностей их конструкции и ограничений, накладываемых железнодорожными габаритами, на новой боевой машине можно было смонтировать всего от 12 до 16 направляющих. Поэтому главный конструктор СКБ-203 А. И. Яскин принимает решение о переделке реактивного снаряда. Для уменьшения его габаритов и увеличения числа направляющих планировалось выполнить хвостовые стабилизаторы складными. Эту работу поручили конструктору В. В. Ватолину, который ранее активно участвовал в создании РСЗО БМ-14–16. Он предложил вписать стабилизаторы в габарит снаряда, выполнив их не просто складными, но и изогнутыми по цилиндрической поверхности, что позволяло использовать пусковые направляющие трубчатого типа, как в РСЗО БМ-14–16. Эскизная проработка боевой машины с новым вариантом ракеты показала, что в этом случае проект удовлетворяет всем требованиям ТТЗ и на боевой машине можно смонтировать пакет из 30 направляющих.

В феврале 1959 года Госкомитет по оборонной технике выдвинул «Тактико-технические требования на опытно-конструкторскую работу «Дивизионная полевая реактивная система «Град», и уже вскоре головным исполнителем по этой теме был назначен тульский НИИ-147 (впоследствии ГНПП «Сплав»), под руководством А. Н. Ганичева занимавшийся созданием новых артиллерийских боеприпасов, в том числе и реактивных снарядов. В ходе предварительной эскизной проработки конструкторы НИИ-147 также установили, что выбранный калибр 122-мм снаряда с пороховым двигателем позволяет наиболее близко подойти к выполнению тактико-технических требований по общему количеству снарядов на пусковой установке и достижению максимальной дальности стрельбы при заданном весе реактивного снаряда.

В феврале 1959 года Госкомитет по оборонной технике выдвинул «Тактико-технические требования на опытно-конструкторскую работу «Дивизионная полевая реактивная система «Град», и уже вскоре головным исполнителем по этой теме был назначен тульский НИИ-147 (впоследствии ГНПП «Сплав»), под руководством А. Н. Ганичева занимавшийся созданием новых артиллерийских боеприпасов, в том числе и реактивных снарядов. В ходе предварительной эскизной проработки конструкторы НИИ-147 также установили, что выбранный калибр 122-мм снаряда с пороховым двигателем позволяет наиболее близко подойти к выполнению тактико-технических требований по общему количеству снарядов на пусковой установке и достижению максимальной дальности стрельбы при заданном весе реактивного снаряда.Уже к лету 1959 года конструкторы СКБ-203 разработали четыре варианта предэскизных проектов боевой машины 2 Б5. Все разработки велись для двух видов снарядов: для снаряда с раскрывающимися стабилизаторами и с жестким оперением.

Первоначально в качестве боевой машины для новой реактивной системы залпового огня рассматривались варианты на базе САУ СУ-100 П с 30 направляющими и грузового автомобиля ЯАЗ-214 с 60 направляющими. В конечном итоге в качестве основного шасси для боевой машины выбрали только что разработанный на Уральском автомобильном заводе в г. Миассе новый трехосный полноприводный грузовой автомобиль «Урал-375», наиболее удачно подходивший для данного типа боевых машин.

А спустя уже несколько месяцев, осенью того же года, на полигоне Павлоградского СКБ-10 состоялись первые испытания новых реактивных снарядов с целью проверки прочности, дальности полета, фугасного и осколочного действия реактивных снарядов, кучности боя, стойкости снаряжения и отработки элементов направляющих пусковой установки. Для испытаний были представлены два варианта снаряда — с жестким оперением и с раскрывающимся оперением. Все работы по предварительной эскизной проработке позволили создать существенный конструкторский задел для проектирования новой системы залпового огня. Вскоре эти работы вышли на качественно новый уровень.

30 мая 1960 года в соответствии с постановлением Совета министров СССР отечественная оборонная промышленность должна была создать новую полевую дивизионную реактивную систему залпового огня «Град», предназначенную для замены РСЗО БМ-14. Конструкторы, принявшие участие в опытно-конструкторской работе «Полевая реактивная система «Град», должны были создать простой в изготовлении и использовании комплекс, не уступавший зарубежным аналогам по своим техническим характеристикам. Общее руководство всеми проектно-конструкторскими работами осуществлял талантливый инженер — главный конструктор НИИ-147 Александр Никитович Ганичев, а разработкой пусковой установки продолжал руководить главный конструктор СКБ-203 А. И. Яскин. Теперь работой по созданию РСЗО «Град» занимался в кооперации еще целый ряд предприятий-разработчиков: разработку неуправляемого реактивного снаряда вели коллективы НИИ-147 и смежных предприятий (НИИ-6 занималось твердотопливными зарядами, ГСКБ-47 — снаряжением боевых частей 122-мм неуправляемого реактивного снаряда), а над созданием подвижной пусковой установки 2 Б-5 продолжало трудиться СКБ-203.

Работа по созданию новой РСЗО оказалась сопряженной со многими проблемами. В первую очередь встал вопрос выбора аэродинамической схемы реактивного снаряда. Фактически работы по реактивному снаряду шли на конкурсной основе между НИИ-147 и НИИ-1, который предлагал модернизированный зенитный реактивный снаряд типа «Стриж». По результатам рассмотрения обоих предложений ГРАУ сочло лучшим снаряд НИИ-147, чье основное преимущество заключалось в более совершенной технологии изготовления корпусов реактивных снарядов. Если НИИ-1 предлагал производить их методом традиционной обработки резанием из стальной болванки, то в НИИ-147 предложили использовать для изготовления корпуса реактивных снарядов новый высокопроизводительный технологический метод горячего вытягивания из стальной листовой заготовки, как это осуществлялось при производстве гильз артиллерийских боеприпасов. Эта конструкция оказала революционное воздействие на все дальнейшее развитие систем реактивной артиллерии в данном калибре.

В результате большого объема проведенных работ в НИИ-147 был создан неуправляемый 122-мм реактивный снаряд М-21 ОФ (с осколочно-фугасной головной частью с двухкамерным ракетным двигателем и блоком стабилизатора). Ракетный заряд, разработанный сотрудниками НИИ-6 (ныне это Государственный научный центр РФ ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»), содержал в каждой камере по одному одношашечному пороховому заряду из твердого топлива, но разных размеров. Масса двух зарядов составляла 20,45 кг.

Реактивный снаряд М-21 ОФ имел смешанную систему стабилизации, стабилизируясь в полете как складывающимися лопастями, так и вращением вокруг его продольной оси. Хотя вращение реактивного снаряда в полете после схода с направляющей происходило с небольшой скоростью, составлявшей всего несколько десятков оборотов в секунду, и не создавало достаточного гироскопического эффекта, оно компенсировало отклонение силы тяги двигателя, исключая, таким образом, важнейшую причину рассеивания реактивных снарядов. В 122-мм реактивном снаряде «Град» впервые было использовано раскрываемое при сходе снаряда из направляющей оперение из четырех изогнутых лопастей, в сложенном положении закрепленных специальным кольцом и плотно прилегающих к цилиндрической поверхности хвостового отсека, не выходя за габариты снаряда. В результате конструкторам НИИ-147 удалось создать достаточно компактный реактивный снаряд, хорошо вписывающийся в трубчатую пусковую направляющую. Начальное вращение придавалось за счет движения снаряда в направляющей, имеющей спиральный направляющий П-образный паз.

Вращение снаряда в полете по траектории поддерживалось с помощью лопастей раскрывающегося стабилизатора, фиксирующихся под углом 1 градус к продольной оси снаряда. Подобная система стабилизации оказалась близкой к оптимальной. Таким образом, конструкторскому коллективу под руководством А. Н. Ганичева удалось, при большом удлинении оперенного реактивного снаряда по поперечным габаритам, в сочетании с мощным двигателем, не выйти за пределы его диаметра, чего ранее добивались только в конструкции турбореактивных снарядов, и в то же время достичь заданной дальности стрельбы — 20 километров. Кроме того, благодаря подобной конструкции стало возможным увеличить количество направляющих боевой машины, повысив мощность залпа, и сократить количество боевых машин, требуемых для поражения цели.

Фугасное действие нового реактивного снаряда было аналогично 152-мм артиллерийским осколочно-фугасным снарядам, в то время как осколков образовывалось гораздо больше.

В качестве ходовой части для боевой машины 2 Б5 было окончательно выбрано шасси грузового автомобиля повышенной проходимости «Урал-375 Д». Этот трехосный полноприводной грузовик оснащался 180-сильным карбюраторным бензиновым двигателем. В конце 1960 года в СКБ-203 доставили один из первых опытных образцов шасси «Урал-375», еще с брезентовым верхом кабины, а уже в январе 1961 года свет увидел первый макетный образец РСЗО. Для упрощения конструкции пусковой установки направляющие получили трубчатую форму, причем в первоначальном варианте штатное положение пакета направляющих для стрельбы было выбрано поперек продольной оси автомобиля. Однако уже первые испытательные пуски реактивных снарядов выявили полную непригодность подобной схемы не только из-за сильного раскачивания платформы во время стрельбы, но и снижения точности самой стрельбы. Поэтому наряду с поворотом направляющих конструкторам пришлось существенно усилить подвеску и принять меры для стабилизации кузова. Теперь стрельба (как одиночными снарядами, так и залпом) стала возможна не только строго по продольной оси автомобиля, но и под острым углом к ней.

Две опытные установки БМ-21 «Град» прошли заводские испытания в конце 1961 года. С 1 марта по 1 мая 1962 года на Ржевском артиллерийском полигоне в Ленинградском военном округе прошли государственные полигонно-войсковые испытания дивизионной полевой реактивной системы «Град». На них планировалось произвести 663 выстрела реактивными снарядами и совершить пробег боевых машин на дальность 10 000 км. Однако опытная машина 2 Б5 прошла всего лишь 3380 км, после чего у нее произошла поломка лонжерона шасси. После монтажа артиллерийской части на новом шасси испытания были продолжены, но поломки продолжали преследовать эту систему. Вновь выявились прогибы заднего и среднего мостов, произошел изгиб карданного вала от соударения об ось балансира и т. п. В результате чего специалистам Уральского автомобильного завода пришлось заняться коренным улучшением своего шасси. Были проведены работы по улучшению задних мостов и применению для изготовления лонжеронов рамы легированного проката. Около года ушло на устранение выявленных недостатков и более тщательную доводку комплекса.

Две опытные установки БМ-21 «Град» прошли заводские испытания в конце 1961 года. С 1 марта по 1 мая 1962 года на Ржевском артиллерийском полигоне в Ленинградском военном округе прошли государственные полигонно-войсковые испытания дивизионной полевой реактивной системы «Град». На них планировалось произвести 663 выстрела реактивными снарядами и совершить пробег боевых машин на дальность 10 000 км. Однако опытная машина 2 Б5 прошла всего лишь 3380 км, после чего у нее произошла поломка лонжерона шасси. После монтажа артиллерийской части на новом шасси испытания были продолжены, но поломки продолжали преследовать эту систему. Вновь выявились прогибы заднего и среднего мостов, произошел изгиб карданного вала от соударения об ось балансира и т. п. В результате чего специалистам Уральского автомобильного завода пришлось заняться коренным улучшением своего шасси. Были проведены работы по улучшению задних мостов и применению для изготовления лонжеронов рамы легированного проката. Около года ушло на устранение выявленных недостатков и более тщательную доводку комплекса.28 марта 1963 года реактивная система залпового огня «Град» поступила на вооружение отдельных реактивных артиллерийских дивизионов мотострелковых и танковых дивизий Советской армии. С принятием на вооружение системы «Град» в артиллерийских полках всех дивизий вводился отдельный дивизион РСЗО, как правило, в составе 18 боевых машин БМ-21.

Многозарядность этих реактивных систем, имеющих малогабаритные и простые по устройству пусковые установки, определила возможность одновременного поражения целей на значительных площадях, а залповый огонь обеспечивал внезапность и высокий эффект воздействия на противника. Боевые машины БМ-21«Град», будучи высокомобильными, оказались способными в считанные минуты после прибытия на позицию открыть огонь и сразу же покинуть ее, уйдя от ответного огня.

Ряд элементов конструкции и крепления артиллерийской части БМ-21 стали впоследствии унифицированными для сборок артиллерийских частей боевой машины 9 П125 РСЗО «Град-В» и боевой машины 9 П140 РСЗО «Ураган».

Серийное производство реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» было развернуто в 1964 году на Пермском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина, а 122-мм неуправляемых реактивных снарядов М-21 ОФ — на заводе № 176 в Туле.

Уже 7 ноября 1964 года на военном параде на Красной площади в Москве прошли две первые серийные боевые машины «Град» БМ-21, собранные в Перми. Однако они еще были некомплектными — у них отсутствовали электроприводы артиллерийской части. И только с 1965 года система «Град» стала поступать в войска в массовых количествах. К этому времени на автомобильном заводе в Миассе было развернуто серийное производство грузовых автомобилей «Урал-375 Д» для боевой машины БМ-21. Со временем боевая машина БМ-21 была значительно усовершенствована, а номенклатура реактивных снарядов к ней существенно расширена. Производство реактивной системы залпового огня 9 К51 «Град» продолжалось советской оборонной промышленностью в крупных масштабах вплоть до 1988 года. За это время только в Советскую армию было поставлено 6536 боевых машин, а на экспорт изготовлено еще не менее 646 машин. К началу 1994 года в Вооруженных силах Российской Федерации находилось на вооружении 4500 РСЗО БМ-21, а в 1995 году, т. е. уже через несколько лет после завершения серийного производства, еще более 2000 боевых машин БМ-21 «Град» использовались в более чем 60 странах мира. За это же время для РСЗО «Град» было изготовлено более 3 000000 различных 122-мм неуправляемых реактивных снарядов. И в настоящее время РСЗО БМ-21 продолжает оставаться самой массовой боевой машиной данного класса.

Боевая машина БМ-21 «Град» позволяет вести стрельбу из кабины без подготовки огневой позиции, что обеспечивает возможность быстрого открытия огня. РСЗО БМ-21 обладает высокими динамическими качествами и проходимостью, что позволяет ее эффективно использовать совместно с бронетанковой техникой на марше и на переднем крае в ходе боевых действий. Пусковая установка, обладая высокой проходимостью, может достаточно легко преодолевать тяжелые условия бездорожья, крутые спуски и подъемы, а при движении по дорогам с твердым покрытием — развивать скорость до 75 км/час. Кроме того, боевая машина БМ-21 также способна преодолевать водные преграды без предварительной подготовки с глубиной брода — до 1,5 метра. Благодаря этому подразделения реактивной артиллерии могут, в зависимости от обстановки, перебрасываться с одной позиции на другую и внезапно поражать противника. Залп одной боевой машины БМ-21 обеспечивает площади поражения живой силы — примерно 1000 квадратных метров, а небронированной техники — 840 квадратных метров.

Боевая машина БМ-21 «Град» позволяет вести стрельбу из кабины без подготовки огневой позиции, что обеспечивает возможность быстрого открытия огня. РСЗО БМ-21 обладает высокими динамическими качествами и проходимостью, что позволяет ее эффективно использовать совместно с бронетанковой техникой на марше и на переднем крае в ходе боевых действий. Пусковая установка, обладая высокой проходимостью, может достаточно легко преодолевать тяжелые условия бездорожья, крутые спуски и подъемы, а при движении по дорогам с твердым покрытием — развивать скорость до 75 км/час. Кроме того, боевая машина БМ-21 также способна преодолевать водные преграды без предварительной подготовки с глубиной брода — до 1,5 метра. Благодаря этому подразделения реактивной артиллерии могут, в зависимости от обстановки, перебрасываться с одной позиции на другую и внезапно поражать противника. Залп одной боевой машины БМ-21 обеспечивает площади поражения живой силы — примерно 1000 квадратных метров, а небронированной техники — 840 квадратных метров.Расчет боевой машины БМ-21 состоит из 6 человек и включает в себя: командира; 1-го номера расчета — наводчика; 2-го номера — установщика взрывателя; 3-го номера — заряжающего (радиотелефониста); 4-го номера — водителя транспортной машины — заряжающего; 5-го номера — водителя боевой машины — заряжающего.

Продолжительность полного залпа составляет 20 секунд. Благодаря последовательному сходу снарядов с направляющих раскачивание пусковой установки при стрельбе сведено до минимума. Время перевода боевой машины БМ-21 «Град» из походного положения в боевое не превышает 3,5 минуты.

Перезаряжание направляющих производится вручную. Заряжание каждой трубы в пакете направляющих БМ-21 с транспортной машины производится расчетом не менее 2 человек, а заряжание с земли — расчетом не менее 3 человек.

Высокие динамические качества и проходимость позволяют эффективно использовать комплекс «Град» совместно с бронетанковой техникой как на марше, так и на передовых позициях во время проведения боевых операций. Реактивная система залпового огня 9 К51 «Град» не только является одной из самых эффективных систем залпового огня, но и сама стала базовой для ряда других отечественных систем, созданных в интересах различных родов войск.

Система БМ-21 постоянно модернизируется — на сегодняшний день существует несколько модификаций боевых частей и реактивных снарядов к ним.

БМ-21 В «Град-В» (9 К54) — полевая авиадесантируемая реактивная система залпового огня для воздушно-десантных войск с 12-ю направляющими, смонтированными на шасси автомобиля ГАЗ-66 В. В ее конструкции учитывались специфические требования, предъявляемые к боевой технике воздушно-десантных войск: повышенная надежность, компактность и малая масса. За счет использования более легкого шасси и сокращения количества направляющих с 40 до 12 штук массу этой боевой машины удалось снизить более чем в два раза — до 6 тонн в боевом положении, чем была достигнута ее авиатранспортабельность на самых массовых военно-транспортных самолетах ВВС СССР — Ан-12, а в дальнейшем и на Ил-76.

Впоследствии на базе бронетранспортера БТР-Д для воздушно-десантных войск был разработан еще один авиадесантируемый комплекс реактивной системы залпового огня «Град-ВД», представлявший собой гусеничный вариант системы «Град-В». Он включал с себя боевую машину БМ-21 ВД со смонтированным пакетом из 12 направляющих и транспортно-заряжающую машину.

БМ-21 «Град-1» (9 К55) — 36-ствольная реактивная система залпового огня. РСЗО «Град-1» была принята в 1976 году на вооружение артиллерийских подразделений мотострелковых полков Советской армии и полков морской пехоты ВМФ и предназначалась для поражения живой силы и боевой техники противника в районах сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей непосредственно на переднем крае фронта. Исходя из меньших ширины фронта и глубины боевых действий полка, по сравнению с дивизией, максимальную дальность этой системы сочли возможным уменьшить до 15 км.

Предполагавшаяся как более массовая, в сравнении с исходным вариантом, боевая машина 9 П138 системы «Град-1» была разработана на базе более дешевого и массового шасси грузового автомобиля высокой проходимости ЗиЛ-131 и артиллерийской части реактивной системы «Град». В отличие от РСЗО БМ-21 пакет направляющих боевой машины 9 П138 состоял не из 40, а из 36 направляющих, расположенных в четыре ряда (два верхних ряда имели по 10 направляющих, а два нижних — по 8). Новая конструкция пакета из 36 направляющих позволила снизить вес боевой машины «Град-1» почти на четверть (по сравнению с БМ-21) — до 10,425 тонны. Площадь поражения залпом реактивных снарядов составляла: для живой силы — 2,06 га, для техники — 3,6 га.

БМ-21 «Град-1» (9 К55–1). Для вооружения артиллерийских полков танковых дивизий был создан другой, гусеничный, вариант реактивной системы залпового огня «Град-1» на базе шасси 122-мм самоходной гаубицы 2 С1 «Гвоздика» с пакетом из 36 направляющих.

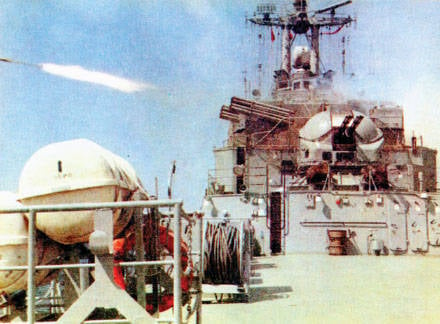

«Град-М» (А-215) — корабельная реактивная система залпового огня, принятая в 1978 году на вооружение больших десантных кораблей ВМФ СССР. «Град-М» включал в себя пусковую установку МС-73 с 40 направляющими. Комплекс А-215 «Град-М», впервые установленный на большом десантном корабле БДК-104, прошел испытания на Балтийском флоте весной 1972 года. От РСЗО БМ-21 корабельная пусковая установка отличалась возможностью быстрого (в течение двух минут) перезаряжания и высокими скоростями вертикального и горизонтального наведения — 26° в секунду и 29° в секунду (соответственно), что позволило во взаимодействии с обеспечивающей ее применение системой управления стрельбой «Гроза-1171» стабилизировать пусковую установку и вести эффективную стрельбу с интервалом между выстрелами 0,8 секунды при волнении моря до 6 баллов.

БМ-21 ПД «Дамба» — береговой комплекс. Самоходная 40-ствольная реактивная система залпового огня предназначена для поражения надводных и подводных целей, а также для защиты военно-морских баз от действий малых подводных лодок и борьбы с боевыми пловцами-диверсантами. Береговой комплекс «Дамба», созданный в тульском ГНПП «Сплав», был принят в 1980 году на вооружение ВМФ. В модернизированном варианте 40-ствольная пусковая установка ДП-62 монтировалась на шасси грузового автомобиля «Урал-4320». Стрельба из системы БМ-21 ПД могла вестись как одиночными пусками реактивных снарядов, так и частичным или полным залпами. В отличие от штатной БМ-21, комплекс «Дамба» оснащался средствами приема, целеуказания и ввода установок в боевые части реактивных снарядов. Комплекс «Дамба» работал в сопряжении с гидроакустической станцией, входящей в систему береговой обороны, или же в автономном режиме. Головная часть снаряда выполнялась цилиндрической для исключения рикошета от поверхности воды. Подрыв боевой части производился аналогично обычной глубинной бомбе на заданной глубине.

БМ-21 ПД «Дамба» — береговой комплекс. Самоходная 40-ствольная реактивная система залпового огня предназначена для поражения надводных и подводных целей, а также для защиты военно-морских баз от действий малых подводных лодок и борьбы с боевыми пловцами-диверсантами. Береговой комплекс «Дамба», созданный в тульском ГНПП «Сплав», был принят в 1980 году на вооружение ВМФ. В модернизированном варианте 40-ствольная пусковая установка ДП-62 монтировалась на шасси грузового автомобиля «Урал-4320». Стрельба из системы БМ-21 ПД могла вестись как одиночными пусками реактивных снарядов, так и частичным или полным залпами. В отличие от штатной БМ-21, комплекс «Дамба» оснащался средствами приема, целеуказания и ввода установок в боевые части реактивных снарядов. Комплекс «Дамба» работал в сопряжении с гидроакустической станцией, входящей в систему береговой обороны, или же в автономном режиме. Головная часть снаряда выполнялась цилиндрической для исключения рикошета от поверхности воды. Подрыв боевой части производился аналогично обычной глубинной бомбе на заданной глубине.«Град-П» (9 П132) — 122-мм переносная реактивная система залпового огня. По просьбе правительства Демократической Республики Вьетнам для проведения специальных операций в Южном Вьетнаме в 1965 году конструкторы НИИ-147 совместно с коллегами из тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия создали переносную однозарядную пусковую установку 9 П132. Она входила в комплекс «Град-П» («Партизан») и представляла собой трубчатую направляющую пусковую установку длиной 2500 мм, смонтированную на треножном складном станке с механизмами вертикального и горизонтального наведения. Установка укомплектовывалась прицельными приспособлениями: артиллерийской буссолью и прицелом ПБО-2. Общая масса установки не превышала 55 кг. Она легко разбиралась и переносилась расчетом из 5 человек в двух вьюках по 25 и 28 кг. Установка переводилась из походного положения в боевое — за 2,5 минуты. Для управления огнем использовался герметичный выносной пульт, соединенный с пусковой установкой электрическим кабелем длиной 20 метров. Специально для комплекса «Град-П» в НИИ-147 был разработан 122-мм неуправляемый реактивный снаряд 9 М22 М («Малыш») общей массой 46 кг, также приспособленный для переноски в двух вьюках. Максимальная дальность пуска не превышала 10 800 метров. Серийное производство 122-мм переносной реактивной системы залпового огня «Град-П» (9 П132) было организовано на Ковровском механическом заводе в 1966 году. В 1966 — начале 1970-х годов во Вьетнам из СССР было поставлено несколько сотен установок «Град-П». На вооружение Советской армии установка «Град-П» не принималась, а производилась только на экспорт.

БМ-21–1 «Град». В 1986 году Пермский машиностроительный завод им. В. И. Ленина завершил опытно-конструкторскую работу «Создание боевой машины БМ-21–1 комплекса 122-мм РСЗО «Град»». Конструкторы провели коренную модернизацию 40-ствольной системы залпового огня БМ-21 «Град». В качестве базы для боевой машины использовалось модифицированное шасси дизельного грузового автомобиля «Урал-4320». Боевая машина БМ-21–1 имела новую артиллерийскую часть, состоящую из двух 20-ствольных пакетов направляющих, смонтированных в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) одноразового применения, выполненных из полимерных композитных материалов. Они устанавливались на боевую машину с помощью специальной дополнительной переходной рамы. В этой системе ускоренная перезарядка системы осуществлялась не отдельной установкой каждого реактивного снаряда в направляющую трубу вручную, а сразу с помощью грузоподъемных средств путем общей замены контейнеров, масса которых в заряженном состоянии составляла по 1770 кг. Время заряжания сократилось до 5 минут, но полная масса установки возросла до 14 тонн. Кроме того, благодаря накопленному боевому опыту войны в Афганистане в новом комплексе, в отличие от БМ-21, пакеты направляющих труб БМ-21–1 получили теплозащитный экран, предохраняющий трубы от прямого воздействия солнечных лучей. Из кабины боевой машины БМ-21–1 теперь можно было вести стрельбу сразу, без подготовки огневой позиции, что обеспечило возможность быстрого открытия огня. Однако в конце 1980-х годов, во времена перестройки и массового разоружения Советских Вооруженных сил, этот вариант РСЗО так и не был запущен в серийное производство, а его поэтапная модернизация продолжается до сих пор. При сохранении прежнего одного пакета направляющих на нем была смонтирована модернизированная система управления огнем с навигационной системой и бортовым компьютером, а также используются новые реактивные снаряды, позволяющие повысить дальность стрельбы до 35 км.

«Прима» (9 К59) представляет собой глубокую модернизацию многоцелевой 122-мм реактивной системы залпового огня «Град» с повышенной огневой мощью на шасси грузового автомобиля «Урал-4320». В состав комплекса «Прима» входила боевая машина 9 А51 с 50-ствольной реактивной системой залпового огня и транспортно-заряжающая машина 9 Т232 М на базе грузового автомобиля «Урал-4320» с механизированным процессом перезарядки, занимавшим не более 10 минут. Комплекс 9 К59 «Прима» был принят на вооружение Советской армии в 1989 году, однако из-за проводимой советским руководством в годы перестройки политики ограничения вооружений эта система так и не пошла в массовое производство.

«Прима» (9 К59) представляет собой глубокую модернизацию многоцелевой 122-мм реактивной системы залпового огня «Град» с повышенной огневой мощью на шасси грузового автомобиля «Урал-4320». В состав комплекса «Прима» входила боевая машина 9 А51 с 50-ствольной реактивной системой залпового огня и транспортно-заряжающая машина 9 Т232 М на базе грузового автомобиля «Урал-4320» с механизированным процессом перезарядки, занимавшим не более 10 минут. Комплекс 9 К59 «Прима» был принят на вооружение Советской армии в 1989 году, однако из-за проводимой советским руководством в годы перестройки политики ограничения вооружений эта система так и не пошла в массовое производство.Наиболее заметным внешним отличием «Примы» от «Града» является более длинный коробчатый кожух, в котором смонтирован пакет трубчатых направляющих пусковой установки. Численность боевого расчета снижена до 3 человек против 7 в системе «Град» БМ-21. Особенностью системы «Прима» является то, что наряду с использованием штатных реактивных снарядов от БМ-21 «Град» в ней впервые был использован новый более эффективный неуправляемый 122-мм осколочно-фугасный реактивный снаряд 9 М53 Ф с парашютной системой стабилизации, а также дымовой снаряд 9 М43. Дальность стрельбы также составляла 21 км, но площадь поражения стала в 7–8 раз больше, чем у боевой машины БМ-21. Продолжительность одного залпа составляла 30 секунд, что было в 4–5 раз меньше, чем у БМ-21, при той же дальности и точности стрельбы.

2 Б17–1 «Торнадо-Г» (9 К51 М). В 1998 году конструкторское бюро ОАО «Мотовилихинские заводы» завершило работу по созданию модернизированного варианта «Града» — автоматизированной боевой машины на базе БМ-21–1 с новыми 122-мм неуправляемыми реактивными снарядами с увеличенной до 40 км максимальной дальностью стрельбы. Модернизированный образец РСЗО 9 К51 М «Торнадо-Г» получил обозначение «2 Б17–1». Боевая машина 2 Б17–1 «Торнадо-Г» оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, спутниковой навигационной системой, аппаратурой подготовки и пуска на базе ЭВМ «Багет-41» и другим дополнительным оборудованием. Весь этот комплекс обеспечивает информационно-техническое сопряжение с машиной управления; автоматизированный высокоскоростной прием (передачу) информации и защиту ее от несанкционированного доступа, визуальное отображение информации на экране ЭВМ и ее хранение; автономную топопривязку (определение начальных координат, определение текущих координат при движении) с помощью аппаратуры спутниковой навигации с отображением местоположения и маршрута движения на электронной карте местности с отображением на экране ЭВМ; начальное ориентирование пакета направляющих и автоматизированное наведение пакета направляющих на цель без выхода расчета из кабины и использования прицельных приспособлений; автоматизированное дистанционное введение данных во взрыватель реактивного снаряда; пуск неуправляемых реактивных снарядов без выхода расчета из кабины.

Все это позволило резко повысить эффективность поражения целей. А вскоре появился еще один вариант — автоматизированная боевая машина 2 Б17 М, оборудованная защитой устройства передачи информации. В последнее время прошла еще одна модернизация РСЗО «Град». В результате этих работ была создана новая боевая машина 2 Б26 на доработанном шасси грузового автомобиля «КамАЗ-5350».

«Иллюминация» (9 К510) — переносная реактивная система залпового огня для стрельбы 122-мм неуправляемыми реактивными осветительными снарядами. Комплекс «Иллюминация» разработан конструкторами тульского НПО «Сплав» и смежных предприятий. Он предназначен для светового обеспечения боевых действий, для подразделений, охраняющих в ночных условиях границу, важные государственные объекты, а также при авариях и стихийных бедствиях. В комплекс «Иллюминация» входила одноствольная пусковая установка массой 35 кг, неуправляемый реактивный снаряд 9 М42 и пульт пуска. Комплекс 9 К510 обслуживается расчетом из двух человек.

«Бобр» (9 Ф689) — мишенный комплекс. В 1997 году на вооружение Российской армии был принят мишенный комплекс «Бобр». Он предназначен для укомплектования учебных центров и полигонов для проведения учебно-тренировочных и испытательных стрельб с использованием переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных ракетных комплексов в полковом и дивизионном звене. Имитаторы воздушных целей обеспечивают имитацию полета средств воздушного нападения как по скоростным и траекторным параметрам, так и по характеристикам электромагнитного излучения, в том числе малозаметных самолетов на предельно малых высотах; крылатых ракет; поражающих элементов высокоточного оружия и дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов. В комплекс «Бобр» входит одноствольная пусковая установка массой 24,5 кг, неуправляемые реактивные снаряды — имитаторы воздушных целей и выносной пульт запуска. Мишенный комплекс «Бобр» обслуживается расчетом из двух человек. Запуск снарядов — имитаторов воздушных целей может производиться на дальность до 10 км. Все снаряды-имитаторы содержат трассер, обеспечивающий визуальное наблюдение за ними на траектории полета.

«Бобр» (9 Ф689) — мишенный комплекс. В 1997 году на вооружение Российской армии был принят мишенный комплекс «Бобр». Он предназначен для укомплектования учебных центров и полигонов для проведения учебно-тренировочных и испытательных стрельб с использованием переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных ракетных комплексов в полковом и дивизионном звене. Имитаторы воздушных целей обеспечивают имитацию полета средств воздушного нападения как по скоростным и траекторным параметрам, так и по характеристикам электромагнитного излучения, в том числе малозаметных самолетов на предельно малых высотах; крылатых ракет; поражающих элементов высокоточного оружия и дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов. В комплекс «Бобр» входит одноствольная пусковая установка массой 24,5 кг, неуправляемые реактивные снаряды — имитаторы воздушных целей и выносной пульт запуска. Мишенный комплекс «Бобр» обслуживается расчетом из двух человек. Запуск снарядов — имитаторов воздушных целей может производиться на дальность до 10 км. Все снаряды-имитаторы содержат трассер, обеспечивающий визуальное наблюдение за ними на траектории полета.Наряду с Россией работы над РСЗО «Град» в настоящее время продолжаются и в бывших союзных республиках — странах СНГ.

Так, в Белоруссии в начале 2000-х годов увидела свет реактивная система залпового огня «Град-1 А» («БелГрад»), представляющая собой белорусскую модификацию системы «Град» с боевой частью БМ-21, смонтированной на шасси грузового автомобиля МАЗ-6317–05.

Украинские конструкторы создали свою модернизацию РСЗО БМ-21 «Град» — БМ-21 У «Град-М». Украинский РЗСО «Град-М» представляет собой смонтированную на автомобильном шасси КрАЗ-6322 или КрАЗ-6322–120–82 артиллерийскую часть БМ-21. Новое шасси дало возможность обеспечить боевую систему увеличенным вдвое боекомплектом.

Совершенствование 122-мм неуправляемых реактивных снарядов для системы БМ-21 «Град» осуществлялось НИИ-147, с 1966 года именовавшимся Тульским государственным НИИ точного машиностроения (в настоящее время — называется «ГУП ГНПП «Сплав»»).

Основными типами боеприпасов для реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» являются реактивные снаряды с осколочно-фугасной и с отделяемой осколочно-фугасной головной частью и парашютной системой стабилизации, с зажигательной, дымокурящей и агитационной головными частями, реактивные снаряды для постановки противопехотных и противотанковых минных заграждений, для постановки радиопомех, осветительные реактивные снаряды.

Кроме этого используются реактивные снаряды с кассетной головной частью в снаряжении с двумя самоприцеливающимися (корректируемыми) боевыми элементами и двухдиапазонной инфракрасной системой наведения. Они предназначаются для поражения бронетанковой и другой самоходной техники (танки, БМП, БТР, САУ). Также применяется реактивный снаряд с кассетной головной частью в снаряжении с кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Предназначался для поражения легкобронированной техники (БМП, БТР, САУ), живой силы, самолетов и вертолетов на стоянках.

Специально для БМ-21 «Град» был создан и реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества. Предназначался для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районах сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. За счет особенности конструкции снаряда эффективность поражения повысилась в среднем в два раза по сравнению с боевой частью штатного снаряда.

В процессе создания РСЗО БМ-21 «Град» в Советском Союзе был проведен ряд опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию к этой системе реактивных снарядов самого различного назначения. В результате в 1968 году на вооружение Советской армии были приняты и освоены в серийном производстве реактивные снаряды в специальном наполнении с химическими головными частями.

В настоящее время РСЗО БМ-21 «Град» в различных модификациях продолжает состоять на вооружении армий более чем в 60 странах мира. Самые разнообразные копии и варианты установок реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» выпускались в Египте, Индии, Иране, Ираке, КНР, КНДР, Пакистане, Польше, Румынии, Чехословакии и ЮАР. Многие из этих стран освоили и производство неуправляемых реактивных снарядов к ним.

За пятьдесят лет использования система БМ-21 «Град» неоднократно и весьма успешно применялась в боевых действиях в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

Боевое крещение БМ-21 «Град» получил 15 марта 1969 года во время военного конфликта между СССР и КНР на реке Уссури на острове Даманский. В этот день участие в боевых действиях приняли части и подразделения развернутой вдоль реки Уссури 135-й мотострелковой дивизии. В 17.00 в критической ситуации по приказу командующего войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковника О. А. Лосика отдельный дивизион секретных на тот момент реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» открыл огонь. После массированного применения установок «Град», стрелявших осколочно-фугасными реактивными неуправляемыми снарядами, остров был полностью разворочен. Реактивные снаряды уничтожили большую часть материально-технических ресурсов китайской группировки, включая подкрепление, минометы, штабеля снарядов, а китайские нарушители границы были полностью уничтожены. Залпы установок «Град» подвели логичный конец военному конфликту на этом острове.

В 1970-х — 2000-х годах комплекс «Град» использовался практически во всех локальных военных конфликтах в мире, в различных климатических условиях, включая самые экстремальные.

Реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град» широко применялись советскими частями из состава Ограниченного контингента советских войск в Афганистане в ходе боевых действий в 1979–1989 годах. В Афганистане установки БМ-21 «Град» завоевали заслуженный авторитет внезапным и точным огнем. Обладая значительной разрушительной силой в сочетании с большой площадью поражения, эта система применялась для уничтожения открыто расположенного противника на гребнях высот, горных плато и в долинах. В отдельных случаях РСЗО БМ-21 применяли для дистанционного минирования местности, что затрудняло, а частично и исключало выход противника из «заблокированных» участков местности. Широкий комплекс боеприпасов различной направленности позволял использовать РСЗО на максимальной дальности стрельбы 20–30 км, в том числе для схода снежных лавин, образования пожаров и каменных завалов на территории противника. Условия местности в Афганистане нередко требовали особого подхода к выбору местности для размещения огневых позиций РСЗО. Если на равнинной местности в этом плане практически не возникало проблем, то в горах остро сказывался недостаток равнинных площадей, необходимых для расстановки боевых машин БМ-21. Это приводило к тому, что огневые взводы батарей реактивной артиллерии зачастую размещали на сокращенных расстояниях (интервалах). В отдельных случаях на огневой позиции могла разместиться всего одна боевая машина. Сделав залп, она быстро уходила на перезаряжание, а ее место занимал другой «Град». Таким образом, стрельба велась вплоть до выполнения огневой задачи или достижения требуемой степени поражения цели. Зачастую в силу специфических условий ведения боевых действий в горах реактивные установки залпового огня вынуждены были вести огонь на малых дальностях (преимущественно 5–6 км). Малая высота траектории на этих дальностях не всегда позволяла вести огонь через гребень укрытия. Применение больших тормозных колец позволяло увеличивать высоту траектории на 60 процентов. Причем, если в Афганистане стрельба из РСЗО БМ-21 чаще всего велась по площадям, включая населенные пункты (при этом советские артиллеристы впервые именно там стали использовать стрельбу под малыми углами возвышения и прямой наводкой), то, например, палестинские партизаны в Ливане использовали тактику кочующих реактивных установок залпового огня. Удар по израильским войскам наносила всего одна установка БМ-21, которая затем сразу же меняла позицию.

Реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град» широко применялись советскими частями из состава Ограниченного контингента советских войск в Афганистане в ходе боевых действий в 1979–1989 годах. В Афганистане установки БМ-21 «Град» завоевали заслуженный авторитет внезапным и точным огнем. Обладая значительной разрушительной силой в сочетании с большой площадью поражения, эта система применялась для уничтожения открыто расположенного противника на гребнях высот, горных плато и в долинах. В отдельных случаях РСЗО БМ-21 применяли для дистанционного минирования местности, что затрудняло, а частично и исключало выход противника из «заблокированных» участков местности. Широкий комплекс боеприпасов различной направленности позволял использовать РСЗО на максимальной дальности стрельбы 20–30 км, в том числе для схода снежных лавин, образования пожаров и каменных завалов на территории противника. Условия местности в Афганистане нередко требовали особого подхода к выбору местности для размещения огневых позиций РСЗО. Если на равнинной местности в этом плане практически не возникало проблем, то в горах остро сказывался недостаток равнинных площадей, необходимых для расстановки боевых машин БМ-21. Это приводило к тому, что огневые взводы батарей реактивной артиллерии зачастую размещали на сокращенных расстояниях (интервалах). В отдельных случаях на огневой позиции могла разместиться всего одна боевая машина. Сделав залп, она быстро уходила на перезаряжание, а ее место занимал другой «Град». Таким образом, стрельба велась вплоть до выполнения огневой задачи или достижения требуемой степени поражения цели. Зачастую в силу специфических условий ведения боевых действий в горах реактивные установки залпового огня вынуждены были вести огонь на малых дальностях (преимущественно 5–6 км). Малая высота траектории на этих дальностях не всегда позволяла вести огонь через гребень укрытия. Применение больших тормозных колец позволяло увеличивать высоту траектории на 60 процентов. Причем, если в Афганистане стрельба из РСЗО БМ-21 чаще всего велась по площадям, включая населенные пункты (при этом советские артиллеристы впервые именно там стали использовать стрельбу под малыми углами возвышения и прямой наводкой), то, например, палестинские партизаны в Ливане использовали тактику кочующих реактивных установок залпового огня. Удар по израильским войскам наносила всего одна установка БМ-21, которая затем сразу же меняла позицию. Реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град» также в больших количествах применялись в боевых действиях в ходе вооруженных конфликтов в Африке (в Анголе, Алжире, Мозамбике, Ливии, Сомали), в Азии (во Вьетнаме, в Иране, Ираке, Кампучии, Ливане, Палестине, Сирии), в Латинской Америке (в Никарагуа), а также и в ходе недавних конфликтов на территории бывшего СССР (в Армении, Азербайджане, в Приднестровье). «Грады» также успешно использовались и в самой России — в ходе первой и второй чеченских кампаний, а также для борьбе с грузинскими войсками в Южной Осетии.

Реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град» также в больших количествах применялись в боевых действиях в ходе вооруженных конфликтов в Африке (в Анголе, Алжире, Мозамбике, Ливии, Сомали), в Азии (во Вьетнаме, в Иране, Ираке, Кампучии, Ливане, Палестине, Сирии), в Латинской Америке (в Никарагуа), а также и в ходе недавних конфликтов на территории бывшего СССР (в Армении, Азербайджане, в Приднестровье). «Грады» также успешно использовались и в самой России — в ходе первой и второй чеченских кампаний, а также для борьбе с грузинскими войсками в Южной Осетии.

Информация