Увеличить площадь поражения

Предлагаемое устройство может быть использовано в качестве дополнения к нарезному стрелковому оружию при применении боеприпасов, снаряжённых пулей, имеющей дополнительные поражающие элементы (далее — д.п.э.). Сочетание пули с д.п.э. и специальной съёмной насадки должно увеличить поражаемую одним выстрелом площадь — а значит, и вероятность поражения цели — при достаточно стабильной кучности попаданий д.п.э, в пределах траектории пули. При этом насадка обеспечивает также снижение дульного пламени и уровня звука выстрела и не исключает возможность стрельбы патроном с обычной пулей. Это изобретение защищено патентами:

• МирзоевС.М., МирзоевМ.М.,КалининА.А. — «Пуля» — патент РФ на изобретение №2262652 от 20.10.2005 г.,

• Мирзоев М.М. — «Дульная насадка» — патент РФ на изобретение №2351868 от 10.04.2009 г.

Пуля и поражающие элементы

Прежде чем начать изложение по существу изобретения, по-видимому, будет не лишним некоторый обзор, касающийся самой пули.

Известно, что основную массу военного оружия составляют нарезные комплексы, в боеприпасах которых используется пуля продолговатой формы, приобретающая в нарезном стволе гироскопическую стабилизацию, необходимую для устойчивости её на траектории. Последнее обеспечивается определённым шагом нарезов в оружии разных видов и систем. При этом с увеличением шага нарезов, при прочих равных условиях в единицу времени, увеличивается начальная скорость и снижается число оборотов пули вокруг своей оси. В этой связи имеет место переход от гироскопической к аэродинамической стабилизации. Последнее достигается ещё и облегчением хвостовой части пули, размещением в этой части более лёгкого материала либо аэродинамических стабилизаторов. Оптимальное соотношение скорости и стабильности пули на траектории — одно из условий эффективности стрелкового оружия. Однако здесь имеют место и другие факторы, снижающие этот показатель. Поэтому недостаточная меткость стрелка, обусловленная различными условиями, компенсируется большим числом выстрелов, увеличивая этим охват площади и вероятность поражения цели, тогда как решение этой проблемы при меньшем расходе боеприпасов находит подтверждение в гладкоствольном оружии, включая так называемые «боевые дробовики» (пример тому — опытные образцы автоматического дробового оружия специального назначения «SPAS» под патрон 12-го калибра). Однако дробовый выстрел гладкоствольного ружья эффективен только на малой дальности, использование снарядов, составленных из тонких стрелок или плоских стержней, увеличивают дальность поражения незначительно — в литературе указывались дистанции до 100 м. Комбинированные системы оружия, включающие нарезной и гладкий стволы, имеющие разные боеприпасы с различной площадью поражения цели, усложняют их использование.

Увеличения площади, поражаемой одним выстрелом нарезного оружия при достаточной плотности поражающих элементов, традиционно пытались добиться двумя основными способами — увеличением числа стволов (или каналов, высверливаемых в теле одного «ствола») со стрельбой «залпом» или увеличением числа пуль в одном патроне (от 2 до 10) с выстреливанием их всех за один выстрел. Примеров тому можно привести множество. Однако многоствольное или многоканальное оружие оказывается слишком громоздко. Создание же боеприпасов к нарезному оружию, имеющих несколько поражающих элементов, — например — «дуплексная пуля» — не может обеспечить достаточную площадь поражения элементами, последовательно покидающими канал ствола. В некоторых опытных образцах многопульных патронов применялось принудительное рассеивание («разведение») за счёт скосов на донцах пуль.

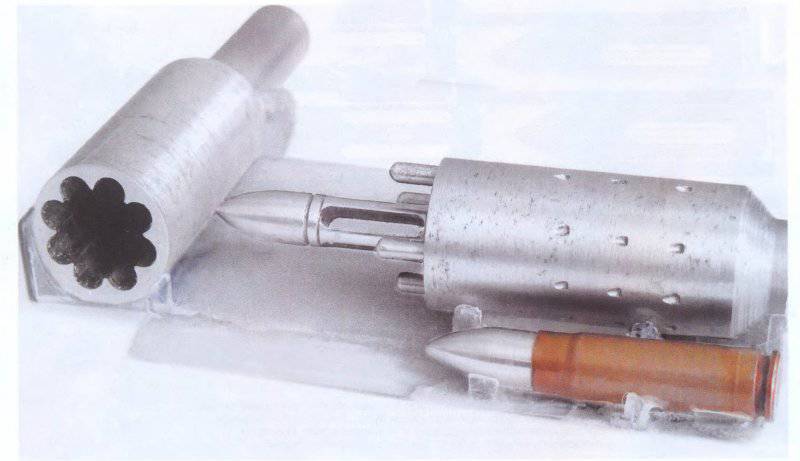

Предлагаемый вариант боеприпаса также может быть выполнен в габаритах и пределах мощности штатных стрелковых боеприпасов, но снаряжён пулей, в хвостовой части которой размещены четыре д.п.э. цилиндрической формы с возможностью освобождения от пули при вылете из канала ствола за счёт центробежной силы. Таким образом, боеприпас обеспечивает одним выстрелом увеличение площади поражения. Д.п.э. помещены в пересекающиеся продольные вырезы пули так, что имеют возможность некоторого параллельного перемещения относительно оси пули, совместного вращения с ней и вокруг своей оси. Здесь нужна оговорка. Д.п.э., как и пуля, стабилизируются за счёт гироскопического эффекта. Для этого, а также во избежание деформации вырезов при движении пули по каналу ствола, хвостовая её часть имеет диаметр, соответствующий калибру ствола по полям, а ведущая головная часть — калибр по нарезам. При движении по каналу ствола пуля, вращаясь, передаёт поступательную и угловую скорость д.п.э. Каждый д.п.э вращается вокруг своей продольной оси быстрее пули во столько раз, во сколько его диаметр меньше диаметра пули, приобретая соответственно и большую гироскопическую стабильность. Вместе с тем величина отклонения д.п.э. от траектории прямо пропорциональна угловой скорости вращения (тем более, что пуля и д.п.э. вращаются в противоположные стороны). Поэтому для снижения её следует увеличить шаг нарезов. При этом нельзя сбрасывать со счёта, что с уменьшением угловой скорости снижается и гироскопическая стабилизация всех выстреливаемых элементов. Пули в данном случае это касается меньше, поскольку за счёт облегчения хвостовой части после отделения д.п.э. она приобретает ещё и аэродинамическую стабилизацию. В этом случае, определяя шаг нарезов, необходимо рассчитывать его величину исходя из условия стабилизации д.п.э, на траектории.

Дульная насадка

Таким образом, использовать описываемую пулю в стандартном оружии без некоторых его конструктивных изменений малоэффективно. Предлагается дополнить ствол оружия устройством в виде дульной насадки, выполняющей одновременно несколько функций: стабилизация траектории элементов выстрела в нужном направлении, уменьшение вспышки дульного пламени, некоторое снижение уровня звука выстрела. Заметим, что многофункциональные дульные устройства вполне обычны в стрелковом оружии (пламегаситель-компенсатор-дульный тормоз автомата АК 74, съёмный чок — пламегаситель для гладкоствольных ружей и т.п.). Причём предлагаемая насадка никак не затрудняет применение патрона с обычной пулей.

Работа

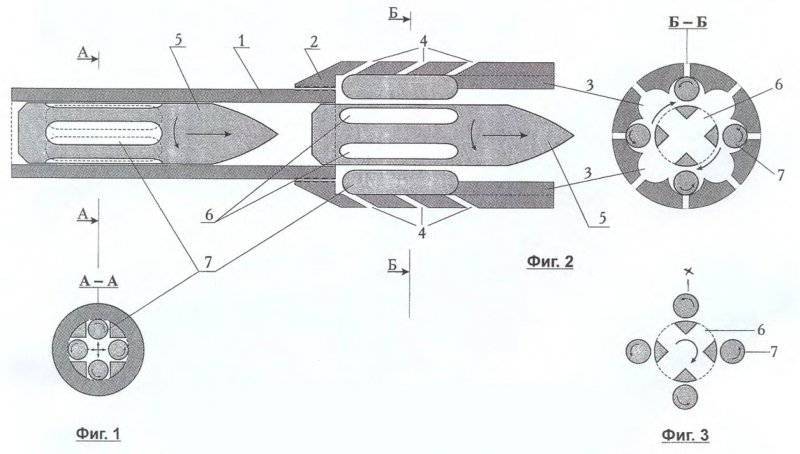

Сущность работы устройства можно понять по прилагаемым чертежам. На фиг.1 показаны ствол (1), на фиг.2 — дульная насадка (2) цилиндрической формы, на внутренней поверхности имеет восемь гладких желобов (3) со сквозными каналами (4), выполненными под углом к осевой линии. На фиг.1 и 2 можно увидеть пулю (5) при её движении по каналу ствола (1) и в насадке (2). В хвостовой части пуля имеет пересекающиеся продольные вырезы (6), в которых размещены четыре д.п.э. (7). Пуля и д.п.э. — тела вращения. Соотношение их масс может дифференцироваться при использовании различных материалов. Положение пули и д.п.э. показаны: разрез по «А-А» — в начале движения вдоль канала ствола; разрез по «Б-Б» — при перемещении пули из канала ствола (1) в дульную насадку (2), а на фиг.З — после вылета из дульной насадки. Стрелками показаны направления прямолинейного движения и вращения пули и д.п.э.

При движении из канала ствола (1) под действием пороховых газов пуля (5), переместившись своей частью с расположенными в ней д.п.э. (7) в дульную насадку (2), благодаря действию центробежной силы, освобождается от них. Д.п.э. перемещаются в желоба (3) на участке сквозных каналов (4). Число и кратность превышения желобов (3) по отношению к д.п.э. (7) определяют попадание д.п.э. в желоба точно с равным угловым расстоянием между ними. Продвижение пули из канала ствола в дульную насадку открывает выход газам в насадку, где они расширяются во всех направлениях. Это способствует стабильному движению д.п.э. вдоль желобов, которые на участках сквозных каналов, вследствие большего давления пороховых газов в полости дульной насадки по сравнению с атмосферным нейтрализуют «отскок» д.п.э., возникший при контакте их с поверхностью желобов. Этим сохраняется устойчивость движения д.п.э. на внутренней траектории параллельно пуле и как последействие — после вылета из дульной насадки. При этом имеет место некоторое торможение скорости истечения пороховых газов из дульной насадки (2), в связи с изменением их направления и рассеивания по сквозным каналам (4) и желобам (3), а также вслед за поражающими элементами (5 и 7), способствующими уменьшению вспышки и снижению уровня звука выстрела.

Учитывая гироскопическую стабилизацию д.п.э., расчётное расположение их в гладких желобах с равными угловыми промежутками между ними, следует полагать, что отклонение д.п.э. от траектории пули не будет превышать допустимых норм для нарезного оружия и значительно превосходить гладкоствольное оружие по кучности при наличии условий, снижающих демаскирующие признаки выстрела.

Теоретическая основа и практическое воспроизводство на стенде действий пули и её д.п.э. через дульную насадку позволило нам сделать отмеченное выше определение.

Информация