Крейсеры гибнут без боя

Что тяжелее: килограмм ваты или килограмм свинца?

Данный материал является логическим продолжением недавнего обсуждения о мистической «пропаже» статей нагрузки на современных кораблях — http://topwar.ru/33625-pochemu-sovremennye-korabli-tak-slaby.html

Инженерам прошлых поколений удавалось непостижимым образом «втиснуть» в корпус крейсера водоизмещением ≈10 тысяч тонн множество крупнокалиберных орудий в массивных вращающихся башнях, разместить громоздкие машинные отделения с паротурбинными ГЭУ, обеспечить жилые помещения на 900 человек экипажа и при этом прикрыть все важные отсеки и механизмы корабля многосантиметровой стальной броней!

Беда заключается в том, что современным корабелам с трудом хватает тех же 10 тыс. тонн для постройки безбронной «жестянки» с компьютерами и легкими пусковыми установками для ракет. Массогабаритные показатели современного оружия мало похожи на ТТХ башни главного калибра крейсера «М. Горький» (пр.26-бис, 1938 год) — 247 тонн без учета боезапаса, толстых стальных барбетов и механизации артпогребов.

Не менее забавно смотрятся современные компьютеры, антенны и радары на фоне 110-метровых бронепоясов старого корабля (ширина стальных плит — 3,4 метра; толщина — 70 мм). Общая масса брони крейсера «М. Горький» — 1536 тонн!

При этом полное водоизмещение «М. Горького» составляло всего 9700 тонн. Как у современного крейсера или эсминца!

Броня, тяжелое оружие, машинные отделения с котлами на мазуте, «лишние» 360 тонн топлива… всё это исчезло. Экипаж сократился в три раза. Но отчего же водоизмещение современных кораблей осталось на прежнем уровне?

Парадокс имеет ряд простых объяснений:

1. Шутки с метацентрической высотой и остойчивостью не прошли даром. Антенны современных РЛС довольно легковесны, по сравнению с броней крейсеров военных лет, но взгляните, где расположены антенные устройства — на крышах надстроек и вершинах мачт! В действие вступает «правило рычага» — во избежание опрокидывания и сохранения значения метацентрической высоты в нормальных пределах, приходится добавлять сотни тонн балласта в подводной части корабля.

2. Блоки электроники весят мало, но для их размещения требуется много свободного пространства. Сюда уже не поставить «Томагавки» и не залить тонны топлива. Внутренние отсеки «распухают» в размерах — конструкторы «выдавливают» их в огромные надстройки. По сравнению с их славными предшественниками, современные крейсеры имеют менее плотную компоновку, но бОльшие габариты — в результате, из-под их днища выплескивается аналогичное кол-во воды («Если тело бросить в воду, не потонет оно сроду», — говаривал грек Архимед).

Кроме того, громоздкие надстройки обладают большой парусностью, что также негативно сказывается на остойчивости — приходится компенсировать их влияние очередной порцией балласта (залитым свинцом и блоками обедненного урана вдоль киля корабля).

3. Свежие тенденции в кораблестроении:

— элеваторы и ленточные транспортеры вдоль всего корпуса корабля;

— автоматизированные системы локализации боевых повреждений и ведения борьбы за живучесть (датчики дыма и поступления воды, автоматическое запирание люков и дверей, видеокамеры, сигнальные процессоры, автоматические системы пожаротушения);

— герметизация и элементы противоатомной защиты (внутри корпуса крейсера поддерживается избыточное давление, препятствующее поступления забортного воздуха вне фильтров системы вентиляции);

— повышенные требования к электропитанию, системам охлаждения и кондиционированию воздуха в отсека, где установлена электроника;

— комфортабельные условия обитания на борту — спортзалы, бассейны, ресторанное питание…

В итоге все эти пункты и «сожрали» резерв нагрузки, высвободившийся после отказа от крупнокалиберной артиллерии и тяжелой брони.

Впрочем, никакой интриги здесь не было с самого начала. Мы сравнивали корабли разных стран и эпох: несмотря на некоторую общность водоизмещения и размеров, «Орли Берк» серии IIA и крейсер «М. Горький» — совершенно непохожие корабли, спроектированные в разное время разными школами кораблестроения для разных задач. Понятно, что объяснение таинственному «исчезновению» статей нагрузок следовало искать в различиях между уровнем технического развития и стандартами проектирования кораблей — сейчас и 70 лет назад.

Но тут в действие вступают законы триллера. До хэппи энда еще не близко…

Сказка о разваливающемся Теремке

Парадокс с таинственным «исчезновением» статей нагрузки, в еще более жесткой форме, наблюдается и в наши дни. Причем, в отличие от предыдущего, чисто теоретического сравнения, нынешняя ситуация грозит стать хрестоматийным примером в кораблестроении.

Ракетный крейсер типа «Тикондерога» и эскадренный миноносец УРО типа «Орли Берк.

Одна страна. Один флаг. Одно время. Одни и те же задачи — эскорт и нанесение ракетных ударов КРМБ. Крейсер и эсминец используют схожие образцы вооружения, одинаковые средства обнаружения и связи под управлением БИУС «Иджис». Идентичная электроника. Идентичные механизмы. Идентичная ГЭУ — по четыре газовые турбины LM2500 на каждом из кораблей…

И все-таки они разные. Настолько, что различия между «Тикой» и «Берком» вызывают немалое количество споров среди любителей военно-морской тематики.

Краткое знакомство с бумажным описанием крейсера и эсминца (число и тип радаров/запас топлива/кол-во ячеек УВП) способно вызвать у обывателя недоумение: зачем американцы отказались от постройки таких замечательных кораблей, как «Тикондерога», и сосредоточили все усилия на постройке «Берков»?!

Даже самая совершенная из модификаций «Орли Берка» выглядит полным убожеством на фоне ракетного крейсера. Судите сами:

— Крейсер на 25% превосходит эсминец по количеству ракетных пусковых установок — 122 ячейки УВП против 90…96 ячеек на борту «Берка».

— Крейсер имеет двукратное преимущество в артиллерии — в отличие от «Тикондероги», «Берк» лишен кормового 127 мм орудия;

— Крейсер имеет на 18% больший запас топлива. Дальность плавания «Тикондероги» — 6000 миль против 4890 миль «Берка» на экономической скорости 20 уз.

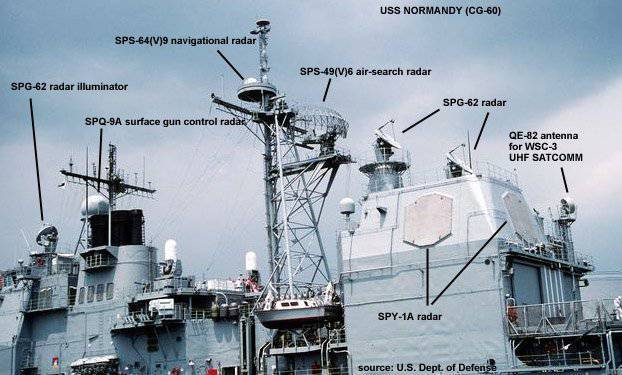

— Крейсер имеет значительное преимущество в области средств обнаружения и систем управления огнем: четыре РЛС подсветки целей AN/SPG-62 против трех радаров подсветки на «Орли Берке».

Кроме того, крейсер обладает «бонусом» в виде дополнительно радара воздушного обзора AN/SPS-49. Для чего «Иджис»-крейсеру понадобилась старая двухкоординатная РЛС? По одной из версий, янки не доверяли новейшему AN/SPY-1 и решили установить резервный радар. Кроме того, дублирование средств обнаружения повышало боевую устойчивость корабля — в случае выхода из строя основной РЛС в действие вступал проверенный SPS-49.

Согласно противоположной версии, установка SPS-49 имела гораздо более глубокий сакральный смысл. Дециметровый SPS-49 при своей работе охватывает диапазон частот 902-928 МГц. Радиоволны на этих частотах слабо отражаются от поверхности воды, что имеет критически важное значение при обнаружении низколетящих целей.

Как бы там ни было, радар AN/SPS-49 был установлен на каждой из «Тикондерог». Высоко расположенный антенный пост массой 17 тонн переместил центр тяжести крейсера вверх на 0,152 м, что, разумеется, привело к уменьшению его остойчивости. Для компенсации негативного эффекта было добавлено 70 тонн балласта.

Удивительно?

Но еще более удивительно прозвучит следующий факт — водоизмещение «Тикондероги» и «Орли Берка» ОДИНАКОВО.

Или же, если говорить в точных цифрах:

«Тикондерога» — 9600 «длинных» тонн (или 9750 метрических)

«Орли Берк» серии IIA — 9515 «длинных» тонн (или 9670 метрических)

— по данным Naval Vessel Register

Но позвольте! — воскликнет удивленный читатель, — Мы сняли значительную часть оружия, демонтировали несколько радаров и уменьшили запас топлива на 200 тонн… каким же образом водоизмещение осталось на прежнем уровне?!!

Наверняка у «Тикондероги» есть своя ужасная тайна. Но где искать истину в этом запутанном деле?

Давайте совершим краткий визуальный осмотр «места преступления».

Ну ничего себе! (Изумленный выдох.) Одного взгляда на крейсер достаточно, чтобы ужаснуться запасу его остойчивости — удивительно, как эта неуклюжая коробка до сих пор не опрокинулась!

Чего стоит одна вертолетная площадка «Тикондероги» — расположенная ближе к центру корпуса (там, где меньше амплитуда колебаний при продольной качке), она находится на две палубы выше, чем кормовая вертолетная площадка «Орли Берка»! Нетрудно догадаться, как это влияет на остойчивость крейсера… И каков будет результат (сотня тонн дополнительного балласта).

Даже невооруженным глазом заметно, какой у «Тикондероги» громадный «терем» надстройки. Причем надстроек целых две — носовая и кормовая. Масса конструкций + дополнительный балласт = кумулятивный эффект роста водоизмещения.

Сравните, высоту установки зенитных автоматов «Фаланкс» и радаров управления огнем на крейсере и эсминце.

Непременно «зацените» 40-метровый фальшборт в носовой части крейсера.

Такие фокусы не проходят даром — по сравнению с «Орли Берком», крейсер должен израсходовать значительную часть своего водоизмещения на мертвый груз свинца в нижней части корпуса. И притом, он несет намного больше оружия, топлива и радиоэлектронных систем, чем «Орли Берк»!

Просто невероятно, каким же образом водоизмещение крейсера осталось на одном уровне с более простым, легким и слабее вооруженным эсминцем. Чудеса?

Вряд ли. Всему должно быть свое логическое объяснение.

Какой-то таинственный элемент в конструкции «Орли Берка» «сожрал» весь выделившийся запас водоизмещения — после оптимизации облика, изъятия тысячи тонн лишнего балласта, отказа от ряда вооружений и систем?

А вдруг внутри корпуса «Берка» прячется батальон танков «Абрамс»? Нет, а вдруг правда?

Или, может быть, запас водоизмещения был потрачен на броню и повышение уровня защищенности эсминца?

Черта с два! Реальный уровень защищенности «Орли Берка», отчетливо продемонстрировал случай с подрывом USS Cole (DDG-67) — Аденский порт, 2000 год. Близкий взрыв, эквивалентный по мощности 200…300 кг ТНТ полностью вывел эсминец из строя. 17 погибших. 39 раненых моряков.

Защищенность «Берка» принципиально не отличается от защищенности «Тикондероги» — локальное бронирование важных помещений с применением кевлара и 25 мм плит из алюминиево-магниевого сплава.

Можно начать рассуждать от обратного — резерв нагрузки под установку новых систем и огромных надстроек не мог появиться из ниоткуда. Создатели «Тикондероги» явно на чем-то сэкономили. Причем сэкономили изрядно. Но на чем же?

Газотурбинная ГЭУ крейсера практически идентична эсминцу. Запас топлива? Он, наоборот, был увеличен. Остается последний вариант — корпус…

- www.navytimes.com, «Эпидемия растрескиваний на «Тикондерогах»

В 1983 году на морской простор вышел суперкорабль — ракетный крейсер USS Ticonderoga (CG-47), оснащенный перспективной боевой информационно-управляющей системой «Иджис». На корме крейсера трепетал на ветру огромный транспарант: «Stand by admiral Gorshkov: «Aegis» — at sea!» (Берегись, адмирал Горшков! «Иджис» в море!).

Если смотреть на событие без звездно-полосатого пафоса, то становится очевидно, что янки вывели в море небоеспособное ржавое ведро. Суперпупер крейсер трещит по швам под тяжестью собственного веса и разваливается даже без всякого огневого воздействия со стороны противника.

Система «Иджис» тоже оказалась не такой уж и крутой. Единственный трофей американских моряков — пассажирский «Эйрбас» авиакомпании IranAir, которого радары «Иджиса» опознали, как «истребитель». 290 пассажиров разом на тот свет. Командиру крейсера «Винсеннес» — благодарность за хладнокровие и проявленное бесстрашие в боевой обстановке. И характерное заявление Джорджа Буша-страшего: «Я никогда не стану извиняться за Америку».

Стремясь «впихнуть» в скромный корпус, доставшийся «Тикондерогам» по наследству от кораблей типа «Спрюэнс», максимально много оружия и радиоэлектроники, американцы не нашли ничего лучше, чем использовать в качестве конструкционного материала для надстроек алюминиво-магниевый сплав марки «5456».

В принципе, решение вполне логичное — несмотря на свою потенциальную пожароопасность, легкие АМГ сплавы широко применялись на кораблях по всему миру. Но янки перещеголяли всех — надстройки «Тикондерог» оказались чудовищно перегружены, их конструкция была выполнена на пределе своей прочности. Результат не заставил себя долго ждать — крейсер стал трещать по швам прямо на глазах у изумленных моряков.

Причем это не какие-нибудь мелкие, видимые лишь в микроскоп микротрещины. Крейсер трещит вполне серьезно и по-настоящему.

— сообщение за сентябрь 2009 года. Примечательно, что пострадал «Порт Ройал» — самый новый из «Тикондерог», принятый в строй в 1994 году, и только что вернувшийся с капитального ремонта после посадки на риф в феврале 2009 года

Крейсер выбыл из строя на полгода. Восстановление треснувшей палубы, вкупе с работами, направленными на предотвращение подобных сценариев в будущем (ха-ха), обошлось Пентагону в $14 млн. долларов. Янки по возможности усиливают конструкцию, применяют особые методы сварки (Ultrasonic Impact Treatment), пытаются продлить срок службы своих «Тикондерог» до 2028 года. Однако, имеются серьезные подозрения, что количество крейсеров начнет плавно сокращаться уже в ближайшие годы — эпидемия «Crack Plague» (чума растрескиваний) не оставляет морякам иного выхода.

Уже весной 2013 года планировалось списание четырех крейсеров — USS Cowpens (CG-63), USS Anzio (CG-68), USS Vicksburg (CG 69) и USS Port Royal (CG-73), имеющих наибольшие повреждения надстроек. Однако, флот все-таки отстоял свои корабли, «выбив» необходимые средства на их очередной капремонт.

Возвращаясь к основной теме данного рассказа — именно легкие алюминиевые надстройки, выполненные с минимальным запасом прочности, обеспечили «Тикондерогам» тот необходимый резерв водоизмещения, что был потрачен на установку дополнительного вооружения, радаров и увеличения запасов топлива.

Однако, когда под ногами трещит палуба, а «терем» надстройки все время грозит повалиться набок, утопив в волнах весь командный состав корабля — такая ситуация вряд ли способствует повышению боевого духа среди членов экипажа суперпупер крейсера.

В следующий раз американцы вели себя осторожнее: при создании эсминца типа «Орли Берк» было решено пожертвовать частью оружия, блоками радиоэлектроники и дальностью плавания — в пользу повышения прочности корпуса и увеличения запаса его остойчивости. У «Берка», в отличие от крейсера, полностью стальные надстройки — именно они, вкупе с новым, более «коренастым» и прочным корпусом, в результате «поглотили» весь высвободившийся резерв нагрузки.

По материалам:

http://www.nvr.navy.mil/

http://navsource.org/

http://www.naval-technology.com/

http://www.navytimes.com/

http://www.wikipedia.org/

Информация