Штурм «Голубой линии»

В 2013 году исполняется 70 лет со дня освобождения Кубани от фашистских захватчиков и прорыва «Голубой линии» — сложнейшей системы немецких укреплений на Таманском полуострове во время Великой Отечественной войны. Всего в годы Второй мировой войны подобных линий обороны существовало только три: это линия Мажино во Франции, линия Маннергейма в Финляндии и «Голубая линия» на Кубани.

В 2013 году исполняется 70 лет со дня освобождения Кубани от фашистских захватчиков и прорыва «Голубой линии» — сложнейшей системы немецких укреплений на Таманском полуострове во время Великой Отечественной войны. Всего в годы Второй мировой войны подобных линий обороны существовало только три: это линия Мажино во Франции, линия Маннергейма в Финляндии и «Голубая линия» на Кубани.Успешный ход Сталинградской битвы способствовал победам Красной Армии на Северном Кавказе. Еще в январе 1943 года, когда войска Закавказского фронта армиями Северной и Черноморской групп войск вышибли вермахт с Кавказа и стремительным наступлением угрожали прижать и опрокинуть кубанскую группировку врага в море, немецкое командование приступило к строительству оборонительных рубежей в низовьях реки Кубань, на подступах к Таманскому полуострову. Свою главную, наиболее оборудованную в инженерном отношении позицию в низовьях Кубани гитлеровцы назвали «Голубой линией». К ее сооружению немецко-фашистские войска приступили в феврале 1943 года и за четыре месяца, к моменту выхода наших войск в низовья Кубани, успели создать мощный оборонительный пояс. «Голубая линия» имела глубину до 6 километров. Левый фланг ее начинался в приазовских плавнях — у Косы Вербяной на Азовском море, проходил через азовские лиманы, по реке Курка и болотистой местности вдоль реки Адагум до станицы Киевская и упирался правым флангом в Черное море. На Кубани и Таманском полуострове за главной полосой обороны «Голубой линии» вплоть до Керченского пролива противник подготовил 10 промежуточных рубежей на удалении один от другого от 5 до 25 километров. Появились: «Венская линия» — между Ахтанизовским и Кизилташским лиманами, «Предберлинские позиции» — между Ахтанизовским лиманом и Таманским заливом, а 5 километров севернее, между станицей Ахтанизовская и Таманским заливом, — «Берлинская линия обороны». На строительство всех этих рубежей обороны гитлеровцы силой оружия согнали все местное население. Десятки тысяч жителей из станиц и хуторов под наблюдением гитлеровских автоматчиков рыли траншеи, противотанковые рвы, окопы. Их обороняли части 17-й армии вермахта группы армий «А». Общая численность таманской группировки немцев в составе 15 пехотных и 1 кавалерийской дивизий достигала 400 000 человек, 2860 орудий и минометов, свыше 100 танков и штурмовых орудий, 300 самолетов. Отойдя с Кавказа на Таманский полуостров, 17-я армия и часть сил 1-й танковой армии существенно сократили линию фронта, что позволило им создать на полуострове плотные боевые порядки. Сохраняя присутствие на Таманском полуострове, германское командование, с одной стороны, прикрывало Крым, а с другой — имело плацдарм для возобновления наступательных операций на Кавказе. Таманской группировке немцев удалось оттянуть на себя значительные силы Красной Армии, которые не смогли принять участие в весенних боях 1943 года по освобождению Украины.

Левофланговый участок «Голубой линии», начинаясь у Курчанского лимана, проходил по выгодному для обороны рубежу р. Курки. Этот водный рубеж протяженностью 56 км немцы, использовав высокие земляные валы, насыпанные вдоль берегов реки, превратили в сильную позицию, прочно прикрывавшую коммуникации гитлеровцев в северной части Таманского полуострова. Далее «Голубая линия» поворачивала на восток и шла вдоль болотистой реки Адагум до селения Киевского, прикрываясь с фронта широкой полосой прикубанских плавней, а затем вновь поворачивала к югу. Центральный участок «Голубой линии» представлял собой узкое холмистое плато, доступное для действий всех родов войск. Укреплению этого участка, протяженностью 32 км по фронту, гитлеровцы уделили основное внимание. Здесь «Голубая линия» имела две позиции с большим количеством узлов обороны и опорных пунктов. Основой первой позиции являлись два узла обороны: Киевский — запиравший дорогу на Тамань через станицу Варениковскую, и узел обороны — на высоте 195,5, прикрывавший шоссейную и железную дороги на Новороссийск через станицы Нижне-Баканскую и Верхне-Баканскую. Крупное селение Молдаванское, находящееся в центре плато, противник превратил в мощный узел обороны второй позиции, преграждавший советским войскам путь к центру Таманского полуострова в случае прорыва первой позиции. Этот узел обороны прикрывался с фронта опорным пунктом на высоте 114,1, очень выгодно расположенным в тактическом отношении и представлявшим серьезное препятствие для наступающих войск. Станицы и хутора превращены в мощные опорные пункты и узлы сопротивления, оплетены проволокой, подступы к ним заминированы. Кирпичные, каменные и железобетонные здания на окраинах и в центральных районах города противник приспосабливал и оборудовал под долговременные огневые точки. Чаще всего это были здания мельниц, учреждений, почт, заводов, электростанций, казарм, отличающиеся толстыми стенами и прочными подвалами. Подступы к долговременным сооружениям, в том числе и к каменным зданиям, прикрывались баррикадами. Баррикады были сооружены на всех главных улицах. Шоссейные дороги и мосты заминированы. Правофланговый участок «Голубой линии» от станицы Неберджаевской до Новороссийска, протяженностью 25 км, проходил по труднодоступной горной местности и укреплялся противником с ноября 1942 года. Направив на «Голубую линию» в июне 1943 года из Крыма 38 артиллерийских батарей и заняв ее основными силами 17-й армии, пополненной новыми соединениями, немецко-фашистское командование достигло весьма большой для того времени оперативной плотности — 5–6 км фронта на одну дивизию. Количество артиллерии на отдельных участках доходило до 60 стволов на 1 км. Узлы обороны и опорные пункты находились в тесном огневом и тактическом взаимодействии. В промежутках между ними располагались огневые средства в прочных оборонительных сооружениях. Узлы обороны и опорные пункты, подготовленные к круговой обороне, имели две — три линии траншей и ходов сообщения полного профиля. На расстоянии 20–60 м от первой линии траншеи были выдвинуты вперед, преимущественно на скаты высот или на окраины населенных пунктов, деревоземляные или железобетонные огневые сооружения. Расположенные в 50–75 м одно от другого, они предназначались для фланкирования переднего края обороны и подступов к заграждениям. Система огня противника была организована со строгим учетом рельефа местности. Все лощины, долины, овраги, узкие проходы находились под перекрестным автоматно-пулеметным, артиллерийским и минометным огнем. Уступом сзади располагалась вторая линия огневых сооружений, прикрывавшая промежутки между сооружениями первой линии фронтальным огнем. Многочисленные стрелковые ячейки были примкнуты к траншеям или выдвинуты вперед на незначительное расстояние. В глубине опорного пункта были расположены блиндажи и землянки для личного состава, артиллерийские и минометные позиции. Все сооружения, возведенные в опорном пункте, были соединены ходами сообщения с траншеями. На горном участке позиции оборона строилась по принципу создания многоярусного огня, сочетавшегося с лесными завалами и целой системой противопехотных, преимущественно минно-взрывных, заграждений. Передний край центрального участка прикрывался сплошной полосой заграждений, плотность которых на танкодоступных направлениях доходила до 1200 противотанковых мин на 1 км фронта. Для борьбы с танками, прорвавшимися к огневым сооружениям, в каждом сооружении имелся запас снаряженных противотанковых мин, которые при приближении атакующего танка гарнизон должен был устанавливать на бруствере или покрытии сооружения. Кроме того, для защиты от атакующей пехоты в большом количестве были установлены мины-сюрпризы натяжного действия, управляемые из сооружения; их дополняли проволочные противопехотные заграждения, установленные в большом количестве по всей позиции. Хорошо развитая система ходов сообщения позволила противнику установить минные поля в глубине опорных пунктов, заполнив ими промежутки между траншеями, что должно было затруднять и задерживать продвижение атакующих подразделений. Перед передним краем «Голубой линии» немцы установили проволочное заграждение, так называемый «фландрский забор», по четыре кола в три-четыре ряда с промежутками между ними 25–30 метров, заминированными противотанковыми и противопехотными минами различных образцов.

Левофланговый участок «Голубой линии», начинаясь у Курчанского лимана, проходил по выгодному для обороны рубежу р. Курки. Этот водный рубеж протяженностью 56 км немцы, использовав высокие земляные валы, насыпанные вдоль берегов реки, превратили в сильную позицию, прочно прикрывавшую коммуникации гитлеровцев в северной части Таманского полуострова. Далее «Голубая линия» поворачивала на восток и шла вдоль болотистой реки Адагум до селения Киевского, прикрываясь с фронта широкой полосой прикубанских плавней, а затем вновь поворачивала к югу. Центральный участок «Голубой линии» представлял собой узкое холмистое плато, доступное для действий всех родов войск. Укреплению этого участка, протяженностью 32 км по фронту, гитлеровцы уделили основное внимание. Здесь «Голубая линия» имела две позиции с большим количеством узлов обороны и опорных пунктов. Основой первой позиции являлись два узла обороны: Киевский — запиравший дорогу на Тамань через станицу Варениковскую, и узел обороны — на высоте 195,5, прикрывавший шоссейную и железную дороги на Новороссийск через станицы Нижне-Баканскую и Верхне-Баканскую. Крупное селение Молдаванское, находящееся в центре плато, противник превратил в мощный узел обороны второй позиции, преграждавший советским войскам путь к центру Таманского полуострова в случае прорыва первой позиции. Этот узел обороны прикрывался с фронта опорным пунктом на высоте 114,1, очень выгодно расположенным в тактическом отношении и представлявшим серьезное препятствие для наступающих войск. Станицы и хутора превращены в мощные опорные пункты и узлы сопротивления, оплетены проволокой, подступы к ним заминированы. Кирпичные, каменные и железобетонные здания на окраинах и в центральных районах города противник приспосабливал и оборудовал под долговременные огневые точки. Чаще всего это были здания мельниц, учреждений, почт, заводов, электростанций, казарм, отличающиеся толстыми стенами и прочными подвалами. Подступы к долговременным сооружениям, в том числе и к каменным зданиям, прикрывались баррикадами. Баррикады были сооружены на всех главных улицах. Шоссейные дороги и мосты заминированы. Правофланговый участок «Голубой линии» от станицы Неберджаевской до Новороссийска, протяженностью 25 км, проходил по труднодоступной горной местности и укреплялся противником с ноября 1942 года. Направив на «Голубую линию» в июне 1943 года из Крыма 38 артиллерийских батарей и заняв ее основными силами 17-й армии, пополненной новыми соединениями, немецко-фашистское командование достигло весьма большой для того времени оперативной плотности — 5–6 км фронта на одну дивизию. Количество артиллерии на отдельных участках доходило до 60 стволов на 1 км. Узлы обороны и опорные пункты находились в тесном огневом и тактическом взаимодействии. В промежутках между ними располагались огневые средства в прочных оборонительных сооружениях. Узлы обороны и опорные пункты, подготовленные к круговой обороне, имели две — три линии траншей и ходов сообщения полного профиля. На расстоянии 20–60 м от первой линии траншеи были выдвинуты вперед, преимущественно на скаты высот или на окраины населенных пунктов, деревоземляные или железобетонные огневые сооружения. Расположенные в 50–75 м одно от другого, они предназначались для фланкирования переднего края обороны и подступов к заграждениям. Система огня противника была организована со строгим учетом рельефа местности. Все лощины, долины, овраги, узкие проходы находились под перекрестным автоматно-пулеметным, артиллерийским и минометным огнем. Уступом сзади располагалась вторая линия огневых сооружений, прикрывавшая промежутки между сооружениями первой линии фронтальным огнем. Многочисленные стрелковые ячейки были примкнуты к траншеям или выдвинуты вперед на незначительное расстояние. В глубине опорного пункта были расположены блиндажи и землянки для личного состава, артиллерийские и минометные позиции. Все сооружения, возведенные в опорном пункте, были соединены ходами сообщения с траншеями. На горном участке позиции оборона строилась по принципу создания многоярусного огня, сочетавшегося с лесными завалами и целой системой противопехотных, преимущественно минно-взрывных, заграждений. Передний край центрального участка прикрывался сплошной полосой заграждений, плотность которых на танкодоступных направлениях доходила до 1200 противотанковых мин на 1 км фронта. Для борьбы с танками, прорвавшимися к огневым сооружениям, в каждом сооружении имелся запас снаряженных противотанковых мин, которые при приближении атакующего танка гарнизон должен был устанавливать на бруствере или покрытии сооружения. Кроме того, для защиты от атакующей пехоты в большом количестве были установлены мины-сюрпризы натяжного действия, управляемые из сооружения; их дополняли проволочные противопехотные заграждения, установленные в большом количестве по всей позиции. Хорошо развитая система ходов сообщения позволила противнику установить минные поля в глубине опорных пунктов, заполнив ими промежутки между траншеями, что должно было затруднять и задерживать продвижение атакующих подразделений. Перед передним краем «Голубой линии» немцы установили проволочное заграждение, так называемый «фландрский забор», по четыре кола в три-четыре ряда с промежутками между ними 25–30 метров, заминированными противотанковыми и противопехотными минами различных образцов. 29 апреля — 15 мая 1943 года войска Северо-Кавказского фронта осуществили наступательную операцию с целью прорвать «Голубую линию» и овладеть Таманским полуостровом. После шести дней ожесточенных боев наступавшей на центральном направлении 56-й армии под командованием генерал-лейтенанта А. А. Гречко удалось 4 мая овладеть лишь одним узловым пунктом немецкой обороны — станицей Крымская. Дальнейшее наступление Красной Армии в районе станиц Киевская и Молдаванская было остановлено, в том числе мощными ударами с воздуха. Их осуществили 1400 немецких самолетов, действовавших с баз на Керченском полуострове. Советские войска вновь не смогли прорвать глубокоэшелонированную «Голубую линию» и 15 мая прекратили активное наступление. После освобождения станицы Крымской и выхода к главному рубежу вражеской обороны войска Северо-Кавказского фронта в течение 16 суток готовились к новой наступательной операции, имевшей задачу прорвать «Голубую линию» противника и выйти на Таманский полуостров.

29 апреля — 15 мая 1943 года войска Северо-Кавказского фронта осуществили наступательную операцию с целью прорвать «Голубую линию» и овладеть Таманским полуостровом. После шести дней ожесточенных боев наступавшей на центральном направлении 56-й армии под командованием генерал-лейтенанта А. А. Гречко удалось 4 мая овладеть лишь одним узловым пунктом немецкой обороны — станицей Крымская. Дальнейшее наступление Красной Армии в районе станиц Киевская и Молдаванская было остановлено, в том числе мощными ударами с воздуха. Их осуществили 1400 немецких самолетов, действовавших с баз на Керченском полуострове. Советские войска вновь не смогли прорвать глубокоэшелонированную «Голубую линию» и 15 мая прекратили активное наступление. После освобождения станицы Крымской и выхода к главному рубежу вражеской обороны войска Северо-Кавказского фронта в течение 16 суток готовились к новой наступательной операции, имевшей задачу прорвать «Голубую линию» противника и выйти на Таманский полуостров.Прорыв обороны намечалось осуществить силами 37-й и 56-й армий на участке между селениями Киевским и Молдаванским с последующим развитием ударов в направлении станиц Варениковской и Гастагаевской. Главный удар наносился левым флангом 37-й армии. После выхода ее частей к Варениковской переходили в наступление войска 9-й армии на правом фланге и войска 18-й армии на левом фланге с плацдарма Мысхако. Наступление началось 26 мая. В первой половине дня наши войска, ведя упорные бои, вклинились на 3–5 км в оборону противника, захватив при этом ряд опорных пунктов первой позиции, но завершить прорыв «Голубой линии» не смогли. Атаки советских войск сменялись контратаками гитлеровцев, пытавшихся восстановить утраченные позиции. Бои с неослабевающей силой продолжались до наступления темноты и возобновились с утра 27 мая с еще большим напряжением. Особенно активно действовала авиация противника, сковывая действия наших войск. Только за 4 часа первого дня наступления, с 16 до 20 час., на участке прорыва было зафиксировано свыше 1500 самолето-вылетов вражеской авиации. В развернувшихся ожесточенных боях ни одной стороне не удалось достигнуть своих целей: немецко-фашистские войска не смогли восстановить положение, а наши войска не смогли завершить прорыв. 30 мая наступление было приостановлено и возобновилось 2 июня. Когда же стало ясно, что бои принимают затяжной характер, командующий войсками фронта с разрешения Ставки Верховного Главнокомандования 5 июня отдал приказ о прекращении наступления. Войска 37-й и 56-й армий перешли к обороне на достигнутых рубежах.

И в этих сложнейших условиях советские войсковые разведчики находили пути проникновения через «Голубую линию» разведгруппами и даже крупными разведотрядами и успешно выполняли задания командования. Вот несколько примеров успешных действий войсковых разведчиков 56-й армии летом 1943 года.

В конце июня 1943 года командир 317-й стрелковой дивизии поручил командиру разведроты захватить пленного в районе поселка Нижне-Греческий и выяснить, какие части противника обороняются перед фронтом дивизии, не произошло ли изменений в группировке врага. Давно уже в этом районе не было ни пленных, ни документов.

Долго с разных мест рассматривал оборону противника командир разведроты 317-й стрелковой дивизии старший лейтенант Ганжа. В результате наблюдения объектом для нападения разведчиков был выбран ДЗОТ за передним краем «Голубой линии», 500 метров юго-западнее Нижне-Греческого.

В состав разведгруппы вошли 16 человек: 5 человек в подгруппе захвата, 8 — в подгруппе поддержки и 3 сапера составляли подгруппу разграждения. Саперы, сняв минное поле и проделав проход в проволочном заграждении, оставались здесь же до возвращения разведчиков. Вместе с ними для охраны прохода командир разведгруппы Ганжа оставил ручной пулемет с двумя разведчиками. Подгруппа поддержки выдвинулась к первой траншее противника и заняла выгодное положение для ведения огня. А подгруппа захвата, возглавляемая лейтенантом Ткаченко, тем временем, обойдя ДЗОТ с тыла, ворвалась в него. Но ДЗОТ оказался пустым. Как выяснилось, противник занимал его только в дневное время. Проверить же наличие в нем противника ночью было невозможно. Получилась досадная ошибка. Но Ткаченко не растерялся. Важно было скрытно преодолеть передний край врага. Оказавшись в ближайшем тылу его, легче захватить пленного. Поэтому командир подгруппы захвата принял новое решение — найти другой объект для нападения. От ДЗОТа в глубину обороны уходил ход сообщения. Нетрудно было догадаться, что где-то рядом должен быть блиндаж противника, куда, как правило, и уходит на отдых дежурная группа ДЗОТа. Двум разведчикам Ткаченко приказал остаться у ДЗОТа для прикрытия. С тремя остальными он двинулся в глубину обороны по ходу сообщения. Через несколько метров — разветвление. И тут рядом, слева и справа, разведчики обнаружили сразу два блиндажа. Осторожно подошли втроем к правому от них, оставив одного разведчика на развилке хода сообщения, поскольку было не ясно — а вдруг из второго блиндажа появятся фашисты? Однако блиндаж оказался запертым на внутренний замок. Захватчики спали с комфортом, не хотели, чтобы кто-либо их тревожил. И Ткаченко не решился взламывать дверь: этим можно всполошить противника.

Дверь второго блиндажа была незапертой. Ткаченко с двумя разведчиками осторожно проник в блиндаж, одного разведчика оставил у двери снаружи, другого — на развилке хода сообщения. Затем зажег карманный фонарик и увидел двух спящих солдат в форме. В это время скрипнула доска под ногами, один из спящих проснулся и сразу же схватился за автомат. Но было уже поздно: Ткаченко тут же пристрелил его. Второй немец, проснувшись от автоматной очереди и поняв, что произошло, поднял руки.

Дверь второго блиндажа была незапертой. Ткаченко с двумя разведчиками осторожно проник в блиндаж, одного разведчика оставил у двери снаружи, другого — на развилке хода сообщения. Затем зажег карманный фонарик и увидел двух спящих солдат в форме. В это время скрипнула доска под ногами, один из спящих проснулся и сразу же схватился за автомат. Но было уже поздно: Ткаченко тут же пристрелил его. Второй немец, проснувшись от автоматной очереди и поняв, что произошло, поднял руки.Возвращались по старому маршруту; шли уверенно, знали, что каждый метр пути прикрыт их боевыми друзьями из второй подгруппы. Не спали и на нашем переднем крае: дежурные пулеметы и батарея полковых минометов в любую минуту были готовы открыть огонь. Нужен был лишь сигнал. Но сигнала не последовало — огонь поддерживающих средств уже не требовался.

А вскоре на отдельных участках фронта 56-я армия перешла в наступление. В течение 23 июля 1943 года в полосе наступления 109-й гвардейской стрелковой дивизии на «Голубой линии» шли жаркие бои. Наши части атаковали врага. Противник яростно сопротивлялся, несколько раз переходил в контратаки в целях восстановления утраченного положения. К исходу дня бой затихал. Командованию в течение ночи нужно было выяснить намерения противника. Эта задача и была поставлена разведгруппе гвардии старшего сержанта Царькова. Группа Царькова должна пробраться за передний край противника, выяснить его действия, подтягивает ли он резервы к переднему краю или отводит их в глубину, захватить пленного и документы.

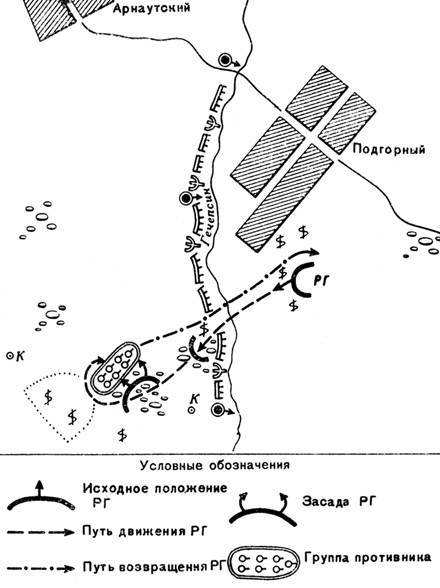

Особенность выполнения поставленной задачи заключалась в том, что, как это было уже не раз, особенно в подвижных формах боя, времени на подготовку разведчиков к поиску практически не давалось. Получив команду, Царьков с четырьмя разведчиками, не медля ни минуты, в 16 часов 23 июля вышел в боевые порядки своих частей юго-восточнее поселка Подгорный. Вскоре разведчики установили, что противник занимает юго-западную окраину поселка и высоту южнее него. Обстановка подсказала Царькову решение: по лощине с кустарником южнее Подгорного прорваться в тыл противника. С наступлением темноты Царьков так и поступил. Маленькой группой в пять человек, да еще в условиях горно-лесистой местности и при плотной обороне можно скрытно от противника прорваться в его тыл. Крадучись, то на четвереньках, то ползком пятерка отважных разведчиков достигла первых кустарников и, преодолев речку Гечепсин вброд, залегла. Прислушались, осмотрелись. Было ясно, что они уже в тылу врага. Продвинулись в глубину обороны еще на 300–400 метров. Снова залегли в кустах рядом с виноградником. Теперь на каждом шагу можно было встретить группу противника или парный дозор, патрулей. Одиночных солдат ночью в глубине обороны не встретишь. Разведчики знали о строгом запрете у противника на перемещения одиночных солдат в ночных условиях.

Вскоре Царьков заметил, как с юга к винограднику подходила группа немецких солдат, двигавшаяся строем к переднему краю обороны. На размышления времени не оставалось. В таких случаях разведчик должен решать очень быстро. Ждать — значит предоставить инициативу врагу. А Царьков знал, что инициатива в таких случаях равна победе. Неожиданное нападение из засады на группу противника, да еще идущую в строю, увеличивает силы разведгруппы многократно. А тут всего лишь двойное превосходство противника в численности. И Царьков тут же распорядился: паре разведчиков быстро выйти в северную часть виноградника, а сам он с парой других остается на месте, в кустарниках.

Через несколько минут солдаты врага были в расположении разведчиков. Одновременно в строй немцев полетели пять гранат. Серия мощных взрывов. Разведчики с автоматами бросаются на врага. В результате десять захватчиков нашли себе могилу южнее Подгорного. Один из немцев, оказавшийся живым, сдался в плен, а другой, уцелевший, бросился в сторону, но Царьков гранатой остановил беглеца. Из автоматов разведчики не сделали ни одного выстрела. Иногда в зависимости от обстановки взрывы гранат вызывают меньшую тревогу, чем автоматные очереди. Разведчики должны учитывать все мелочи. Эти на первый взгляд кажущиеся мелочи спасают иногда их жизни, способствуют успеху в схватке с опытным противником.

Царьков доставил пленного, документы и несколько автоматов противника. Пленный на допросе дал ценные сведения. Нашему командованию стало ясно, что противник не отойдет, будет оказывать упорное сопротивление на занимаемом рубеже «Голубой линии».

В июле 1943 года в дни активных боевых действий 56-й армии на «Голубой линии» группе разведчиков 83-й горнострелковой дивизии во главе с сержантом Букиным была поставлена задача наблюдением из районов высоты 352,1 (южнее станицы Неберджаевская) с нейтральной полосы установить районы скопления противника, выявить его огневые точки и предупредить наши подразделения о готовящихся контратаках.

Казалось бы, что тут интересного и героического можно сделать: сиди и смотри, переходи с одного места на другое и опять наблюдай, докладывай своевременно обо всем замеченном выславшему начальнику. Но не так понимают подобные задачи опытные разведчики. Расположив своих наблюдателей в нескольких удобных местах, Букин переходил с одного места на другое, тщательно просматривая в бинокль то один, то другой район. Наконец сержант обнаружил район, в котором накапливался противник. Ясно, что готовится контратака. Донес об этом немедленно выславшему начальнику, а сам с разведчиками продолжал наблюдать за противником.

И тут Букин вдруг увидел, что совсем рядом с ним, маскируясь за кустом, в маленьком укрытии два немецких солдата устанавливали станковый пулемет, готовились к открытию огня по нашей обороне. Прекрасная цель, объект, который не скоро сыщешь. А оккупанты уже открыли по нашему переднему краю артиллерийский и минометный огонь. Вот-вот перейдут в контратаку, а вражеский пулемет будет поддерживать наступающую пехоту огнем. «Не бывать этому!» — решил Букин.

Сержант приказал разведчикам продолжать наблюдение за противником, докладывать по телефону выславшему начальнику о действиях врага, наблюдать и за действиями самого Букина, быть готовыми помочь ему огнем.

И, взяв еще двух разведчиков, Букин пополз с ними в обход вражеского пулемета, уже открывшего огонь. Противник перешел в контратаку. Вражеская пехота вот тут, совсем рядом с ними, была уже в нейтральной полосе. Атакующие не могли заметить наших разведчиков. Да и сержант Букин ловко замаскировался. Но вот наши воины оказались в тылу вражеского пулемета. Подползли вплотную к нему и в упор из трех автоматов расстреляли вражеских пулеметчиков. У пулемета мгновенно появился новый расчет — Букин сам лег за пулемет, один из разведчиков стал вторым номером, а другому сержант приказал вести наблюдение. Не понимая, откуда так их поливают огнем, солдаты противника бросились бежать обратно к своей первой траншее. По бегущим вели огонь и наши пулеметы, рвались мины и артиллерийские снаряды.

И, взяв еще двух разведчиков, Букин пополз с ними в обход вражеского пулемета, уже открывшего огонь. Противник перешел в контратаку. Вражеская пехота вот тут, совсем рядом с ними, была уже в нейтральной полосе. Атакующие не могли заметить наших разведчиков. Да и сержант Букин ловко замаскировался. Но вот наши воины оказались в тылу вражеского пулемета. Подползли вплотную к нему и в упор из трех автоматов расстреляли вражеских пулеметчиков. У пулемета мгновенно появился новый расчет — Букин сам лег за пулемет, один из разведчиков стал вторым номером, а другому сержант приказал вести наблюдение. Не понимая, откуда так их поливают огнем, солдаты противника бросились бежать обратно к своей первой траншее. По бегущим вели огонь и наши пулеметы, рвались мины и артиллерийские снаряды.Захватив с собой пулемет и документы вражеских солдат, разведчики быстро скрылись в кустарнике и по лощине короткими перебежками прибыли на свой НП. Обоснованное решение, точный и простой расчет в выгодно сложившейся обстановке, смелость и решительность, внезапность действий дали прекрасный результат — победу над врагом. Контратака была успешно отражена. И в этом большая заслуга тройки смелых разведчиков во главе с сержантом Букиным.

10 сентября Северо-Кавказский фронт перешел в новое наступление с целью освобождения Новороссийска и Таманского полуострова. В ходе боев в Новороссийско-Таманской операции советские войска овладели «Голубой линией» и 9 октября 1943 года окончательно выбили немецкие войска с Таманского полуострова. «На Кубани и Таманском полуострове не осталось ни одного живого немца, кроме пленных» — эти слова рапорта генерал-полковника И. Е. Петрова Верховному Главнокомандующему?И. В. Сталину стали своеобразным эпилогом к Битве за Кавказ. Разгромом таманской группировки врага и освобождением Таманского полуострова закончилась одна из самых героических битв Великой Отечественной войны — битва за Кавказ. Освобождение Таманского полуострова и Новороссийска значительно улучшило возможности базирования Черноморского флота и создало условия для борьбы за возврат Крыма (Кавказ).

Информация