Доходы и инфляция. Кто кого? Часть 2

Сначала разберемся с Росстатовской инфляцией.

Официальная инфляция в России в 2009 году, по данным Росстата, составила 8,4%. Но ведь Росстат всегда врет об инфляции. Все знают, что реальная инфляция в три раза больше официальной. Только вот откуда знают?

Практически в любых материалах на тему личных финансов есть предупреждение: «Не забывайте в своих расчетах и планах учесть инфляцию». В российских источниках добавляется: «И помните, что цифры официальной инфляции надо умножать как минимум на два». Очень интересная формулировка «всем известно»: она сразу отключает мозг. Никому не хочется признавать себя невеждой — «а вот мне не известно». Я признаю. Я пытался найти первоисточник утверждения о «реальной инфляции», но максимум, что мне удалось найти — это опрос россиян «Левада-центром». По этим данным почти половина россиян считает, что цены растут в два раза быстрее официальной инфляции. Интересно было бы узнать, сколько из этой половины составляет списки покупок перед походом в магазин и ведет подробный личный учет? А те, кто этого не делают, как определили инфляцию? На глазок? Ну-ну.

Цифры официальной инфляции всегда можно проверить — методика подсчета открыта. Забейте данные в Excel и посчитайте сами. А вот расчета «реальной инфляции» никто не предоставил — предлагается поверить на слово. Больше в три раза — и никаких возражений!

Прежде всего нужно понять, что никакого показателя «реальной инфляции» в принципе не существует. Инфляция, вопреки всеобщему мнению, вовсе не тождественна росту цен. С точки зрения личных финансов:

Инфляция — увеличение суммы денег, необходимой для поддержания неизменного уровня жизни.

Тратите больше, чем раньше, значит — инфляция. Ключ здесь «неизменный уровень жизни». Если вы в прошлом месяце покупали нарезной батон за 9 рублей, а в этом перешли на хлеб с добавками за 15 рублей, то этот рост расходов с инфляцией никак не связан.

Глядя на определение, сразу становится ясно, что подсчет «реальной инфляции» в стране невозможен, т.к. «неизменный уровень жизни» у каждого свой. Можно лишь посчитать личный уровень инфляции конкретного человека или средний по стране.

Парочка примеров для иллюстрации (цифры вымышленные, чтобы считать проценты без калькулятора).

1. Что такое официальная инфляция. Население Москвы состоит из трех человек: пенсионерки, студента и профессора. Студент ездит каждый день в вуз на метро, пенсионерка ездит в гости на том же метро (например, к тому же студенту), а профессор ездит на работу на машине. Билет на метро стоил 20 рублей, литр бензина стоил 30 рублей. Цены растут: билет на метро стоит 25 рублей (+25%), литр бензина стоит 33 (+10%) рубля. Цены на все остальное остались неизменными. Вопрос: какой уровень инфляции опубликует Росстат? 17,5%. А теперь посчитаем «реальную инфляцию» по нашему определению: пенсионерка — 0% (в Москве пенсионеры ездят в метро бесплатно), студент — 25%, профессор — 10%. Ни у одного человека рост расходов не совпал с официальной инфляцией. Следует ли из этого, что Росстат намеренно врет? Из-за чего возникает эта разница? Из-за того, что потребительские наборы людей (жизненный уровень) состоят из разных услуг и товаров. А если набор будет одинаковым?

2. Инфляция и рост цен. Население состоит из двух студентов, которые ездят в вуз на метро. До вуза от метро приходится добираться на автобусе. Один студент живет рядом с метро, второму приходится добираться от дома до метро на автобусе. Билет на метро стоил 20 рублей, билет на автобус стоил 25 рублей. Цены растут: билет на метро стоит 21 рубль (+5%), билет на автобус стоит 30 (+20%) рублей. Поскольку набор услуг у обоих студентов одинаковый, то и рост цен для них будет тоже одинаковым — 12,5%. Будет ли одинаковой инфляция для этих двух студентов? Проверим по определению.

Расходы первого студента в день: метро 2*20 + автобус 2*25 = 90 рублей. После повышения цен: метро 2*21 + автобус 2*30 = 102 рубля. Его инфляция составит: 13,3%.

Расходы второго студента в день: метро 2*20 + автобус 4*25 = 140 рублей. После повышения цен: метро 2*21 + автобус 4*30 = 162 рубля. Его инфляция составит: 15,7%.

Официальная статистика опять врет! Реальная инфляция для каждого студента оказалась выше! Причем инфляция двух студентов отличается, хотя рост цен был для них одинаковым!

Здесь разница получается за счет разной структуры потребления. Хотя оба студента пользуются одинаковыми транспортными услугами, но доля автобуса в расходах второго существенно выше, а значит, на его личную инфляцию в большей степени оказывает рост цен именно на автобус.

Подведем итог: реальная инфляция для каждого человека разная, она зависит от набора потребления (списка товаров и услуг) и от структуры потребления (долей различных товаров и услуг в расходах человека).

Официальная инфляция в России считается по росту стоимости потребительской корзины. Я на 99% уверен в том, что если ваша структура расходов совпадает с базовой корзиной, то ваша реальная инфляция совпадет с официальной. Если же это не так, то ищите разницу в структуре своего потребления.

Соответственно, цели этой статьи:

1) Пристально рассмотреть вопрос о том, можно ли доверять такому показателю как средняя зарплата.

2) Вычислить инфляцию на продукты питания, ЖКХ и непродовольственные товары.

3) Сравнить темпы роста зарплат пенсий и темпы инфляции.

Пойдем по порядку.

Наболевший вопрос о том, можно или нет опираться на средние значения зарплат, доходов, пенсий или нет, теперь будет рассмотрен, что называется «от и до». А именно:

а) мы разделим всех людей, кто получает зарплату, на 10-процентные группы по уровню доходов, первая группа — с наименьшими зарплатами, десятая — с наибольшими, с четвертой по седьмую — «средний класс»;

б) далее посмотрим на средние зарплаты в пределах этих 10% групп;

в) проделаем наши нехитрые расчеты по той же методике, что и раньше, то есть в натуральных единицах. Сегодня такой единицей будет все тот же «Набор», но с более «богатым» количественным наполнением.

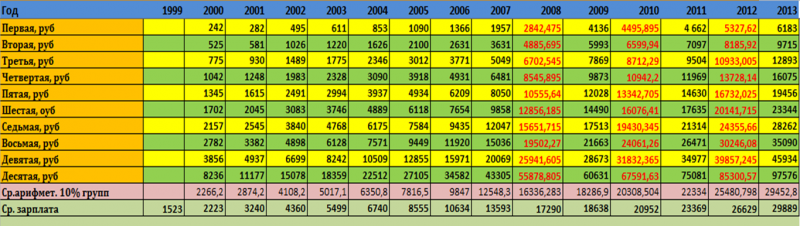

Итак, вот здесь лежат данные Росстата, а средней зарплате по 10-процентным группам населения. Правда, там есть одна непонятная мне проблема, там нет данных за четыре года 1999, 2008, 2010 и 2012, но зато есть 2013 год, правда, от этого не легче, так как на Росстате еще не выложили данные по ценам на продукты и тарифы ЖКХ за 2013 год. Поэтому мы высчитаем значения между годами, основываясь на среднем арифметическом от двух цифр:

1) среднее арифметическое от средних зарплат года до пропущенного и года после него; 2) средняя зарплата 10%-ой группы, помноженная на процент увеличения общей средней зарплаты за соответствующий год.

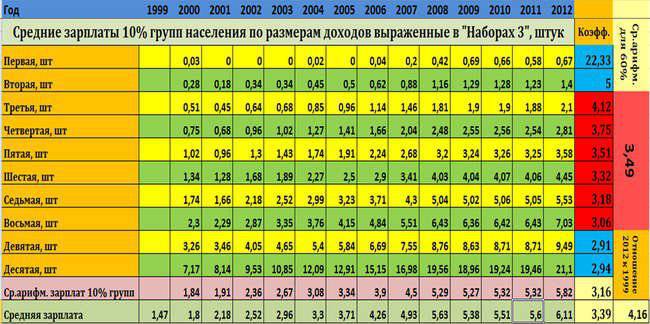

Для наглядности представляю вам сводную таблицу средних зарплат 10% групп по уровню дохода. Красным цветом выделены рассчитываемые показатели за соответствующий год. Кстати, запрос в Росстат по отсутствующим цифрам я отправил вчера. Как только придут официальные данные, у нас будет возможность их сравнить с тем, что у нас получилось в одной из моих следующих публикаций.

Ошибиться в расчетах сильно не получится в принципе, так как у нас есть верхняя граница в виде данных за 2008, 2011 и 2013 годы, которую соответствующее значение предыдущего года не может не то что перегнать, но и сильно приблизиться, более того, среднее арифметическое зарплат 10%-ых групп не может быть заметно больше, чем общая средняя зарплата.

Как мы видим, среднее арифметическое высчитываемых лет ничем не отличается от чисел, предоставленных Росстатом для других годов.

Теперь мы создадим новую натуральную единицу для зарплат. Она будет состоять из четырех частей;

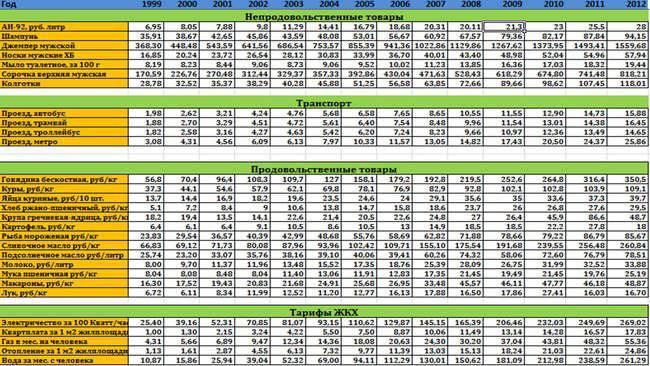

Чтобы не «париться» с графиками цен, я смастерил для читателей вот такую вот табличку с ценами на товары и тарифами с 1999 по 2012 годы. Удобная штука получилась, кстати. Это не демотиваторы составлять и к комментариям крепить! Кто понял, тот понял.

Теперь нам не составит труда посчитать наши зарплаты для каждой из 10%-ых групп по отдельности в натуральных единицах и в итоге вывести коэффициент роста для каждой из них.

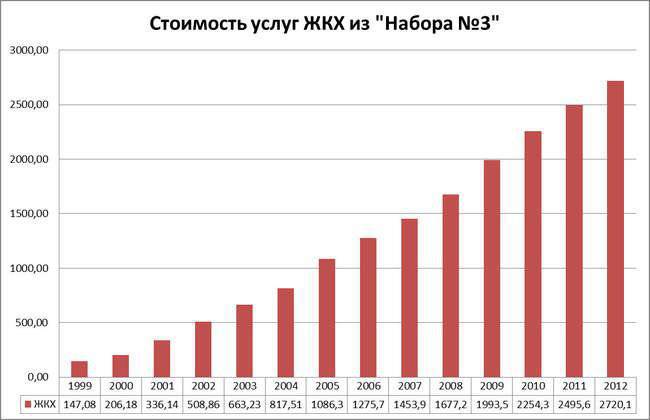

Вот график роста цен на тарифы ЖКХ из набора.

И график роста стоимости остальных составляющих «Набора №3».

Теперь мы высчитаем зарплаты 10%-ых групп в нашей натуральной единице. Делать мы это будем следующим образом, мы сначала будем вычитать стоимость услуг ЖКХ, а потом оставшуюся сумму будем делить на сумму оставшихся товаров. Получилась вот такая вот табличка. Цифра 0 означает, что человек «ушел в минус» после оплаты «коммуналки».

Теперь давайте посмотрим внимательнее. Так как 1999 года в базах данных Росстата нет, то мы измеряем отношение 2012 года к 2000-му для каждой из групп. Более того, внизу таблицы даны две строки для сравнения «Среднее арифметическое средних зарплат 10% групп» и «Средняя (общая) зарплата», та самая, которая вызывала у нас так много споров.

И что мы наблюдаем? Быстрее всех, аж в 22 с лишним раза, росли доходы самой малообеспеченной части нашего населения. В экономике это называется «эффект низкой базы», так как благодаря этому объем достаточно быстро удваивается, но это, к сожалению, не говорит о том, что бедности у нас нет, она есть, есть также и нищета. В 1992 году 33,5% населения оказались за чертой бедности, то есть получали доходы ниже величины прожиточного минимума. Следующий скачок уровня бедности последовал за «дефолтом» 1998 года. Постепенное снижение численности малообеспеченных слоев населения началось в 2000 году. По последним данным, к 2012 году уровень бедности снизился до 11%.

Что касается остальных групп, то в четыре с лишним раза медленнее росли зарплаты у второй 10%-ой группы. Далее темпы роста снижаются, причем чем богаче группа, тем медленнее идет рост.

Красным цветом выделен «средний класс» (прошу не путать с общеизвестным понятием среднего класса в обществе). Доходы 60% населения росли достаточно равномерно и выросли от 3 до 4 раз, далее для этой самой группы выведен средний коэффициент роста по отношению к 2000 году, он составил 3,5 раза. Сразу обращаю ваше внимание на то, что примерно такой же коэффициент роста и у «Средних (общих) зарплат», что, на мой взгляд, снимает все вопросы насчет объективности среднего показателя. Тем, кто сомневается, я предлагаю пересчитать все годы аналогичным образом, дабы определить погрешность. И это еще не все: средняя зарплата 80% населения составляет около 19,5 тысячи рублей, а разброс размеров зарплаты находится в промежутке между 11 и 30 тысячами соответственно, так что, господа, давайте перестанем «жевать сопли» и рассказывать сказки «о соседе с курицей и себе любимом голодном, которому по статистике приходится полкурицы, или постить картинки с примерно таким содержанием:

Можно сделать вывод, что средние зарплаты или доходы можно использовать как параметр для вычисления реального роста зарплат, то есть средний показатель не говорит о том, что большинство населения получает такую сумму, а лишь показывает, во сколько или на сколько выросли наши доходы в сравнении с каким-либо другим годом в процентах или долях.

Для тех, кто забыл, не понял или впервые читает мои статьи, напомню, что так как мы проводили расчеты исходя из реальных цен на каждый конкретный год, то не стоит оставлять в комментариях гневные послания типа того, который прислал пользователь hitech

hitech

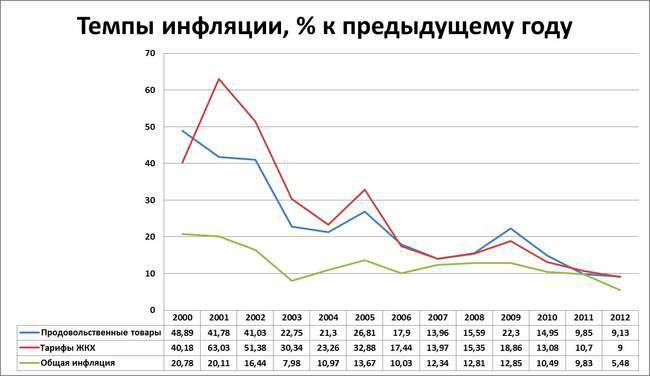

Теперь поговорим отдельно об инфляции. Сейчас мы уже имеем на руках цену на «Набор №3» в реальных ценах по годам, и нам ничего не стоит высчитать инфляцию на каждый из годов, так мы и поступим, но для большей наглядности разделим его на три части: 1) инфляция продовольственных товаров; 2) инфляция тарифов ЖКХ; 3) общая инфляция «Набора №3», куда входят первые два параметра плюс транспортные расходы и инфляция непродовольственных товаров.

Итак, смотрим.

Как видно из графиков, реальный рост цен на всё и вся был как раз в начале 00-х, и никак не сейчас, как многие доказывают на форумных площадках с пеной у рта, причем это в равной степени касается всех сфер, в том числе и ЖКХ. Другой вопрос, насколько порядочны те ТСЖ, которые нас с вами обслуживают и имеют непосредственное отношение к нашим квиткам к оплате. Я за годы студенчества поменял порядка десяти-пятнадцати съемных квартир, и пару раз мне не везло, я о соотношении цена + качество, но в большинстве случаев цена за пользование благами цивилизации не была слишком высокой, но так как бардак в сфере ЖКХ поистине достоин самой жестокой критики, причем всех, начиная от муниципалитетов и заканчивая профильными федеральными ведомствами, то в комментариях я не буду использовать "это пацанско-презрительное, произносимое исключительно после плевка сквозь зубы и скривив рот; "А ты, блин, докажи!", договорились, Нормальный?

Теперь я предлагаю объединить слагаемые "Набора №3" с оставшимися в моем распоряжении товарами, а потом вычислить среднюю инфляцию уже нового комплекта. Туда мы добавим одежду и обувь. Вот табличка по ценам.

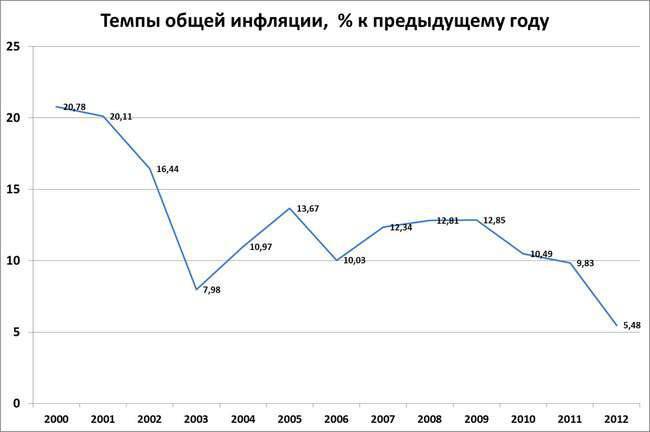

А теперь построим график.

Ситуация уже не кажется такой нестабильной, собственно, комментарии излишни, мы медленно, но верно косим инфляцию вот уже десять лет, и снизили ее с 21% в 2000 до 5,5 в 2012, то же самое касается и продовольствия (с 50% до 10%) и ЖКХ (с 63% в 2001 до 9-10% в 2012).

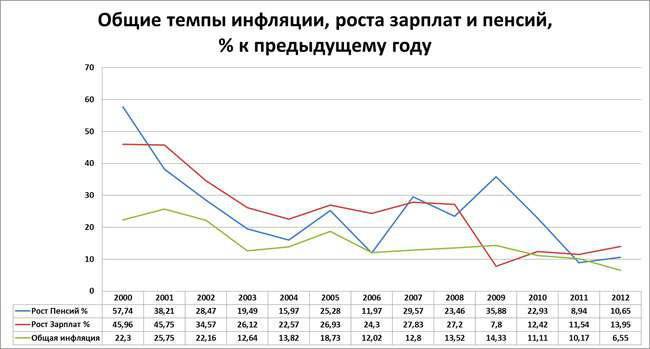

И теперь главный график всей этой статьи, а именно соотношение инфляции, роста зарплат и пенсий. Приравнивать мы их будем к Общей инфляции "Набора "3", так как он не разбавлен вещами, которые мы покупаем реже чем раз в месяц

Как видно из этого графика, правительству удавалось с переменным успехом держать рост пенсий и зарплат выше, чем темпы инфляции. На графике хорошо виден кризисный 2008 и 2009 год, когда во время финансового хаоса Россия единственная в мире подняла пенсии, в то время как рост зарплат сильно просел, а скорее всего еще и стагнировал длительное время. Также на графике хорошо видно, что с 2001 года темпы роста зарплат идут на компенсирующем инфляцию уровне, чуть-чуть опережая ее.

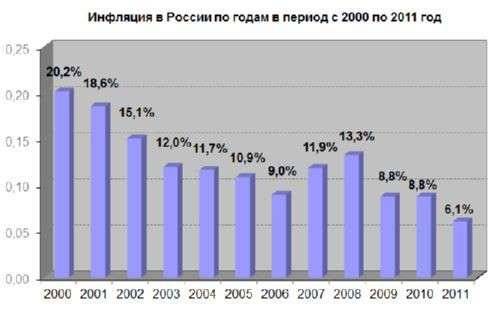

Что касается грамотеев, которые на каждом углу орут про то, что официальные лица врут про инфляцию в 6-10%, а она, на самом деле, висит на уровне 25-30%, то в январе 2013 года Росстат подтвердил уровень инфляции в 6,6% в 2012 году. Наш показатель 2012 года полностью совпадает с официальным релизом ведомства.

Как видно, в 2011 году, по нашим расчетам, инфляция превысила официальный уровень на 4% и на 3% такой же параметр по 2010 году, по остальным годам расхождение составляет от 1-3%. В любом случае величина инфляции к сегодняшнему дню не такая великая, как многие усердно доказывают на пальцах, но надо признать, что и темпы инфляции разнятся от региона к региону. Вдобавок к этому цены на различные товары тоже растут неравномерно, что дает огромные возможности "всепропальщикам" для спекуляций на эту тему и на составление различных демотиваторов. Правда, Яросвет?

Выводы:

1) Средний уровень зарплат является объективным показателем для оценки общего роста доходов населения.

2) За период 1999-2012 годов рост зарплат и пенсий был в целом выше средних темпов инфляции продовольствия (отдельно) и ЖКХ (отдельно), за исключением периода 1999-2005 гг., там инфляция тарифов ЖКХ была заметно выше.

3) За весь период с 1999-2012 годы рост пенсий и зарплат не опускался ниже средних темпов инфляции (за исключением 2009 года для зарплат).

4) Официальные данные ведомств о среднегодовой инфляции незначительно расходятся с инфляцией в отдельно взятой «продовольственно-жилищной» области.

5) Реальный рост зарплат в РФ в 2012 году по отношению к 2000-му для 80% работающего населения составил 3-4 раза, для 20% людей с самым низким заработком этот рост составил от 5 до 20 раз.

6) В РФ налицо заметное расслоение населения по доходам, так как отрыв двух 10% групп с наиболее высокими зарплатами от средней зарплаты "среднего класса" составляет 2,5 и 5 раз соответственно.

7) Рост пенсий за период с 1999 по 2012 год составил примерно 5,5 и 4,5 раза с учетом непродовольственных товаров и без соответственно.

П.С. Жду конструктивных замечаний и советов.

Информация