Мой снайперский опыт говорит о другом

Прочитал статью А.Григорьева «Арсенал армейского снайпера» в журнале за 1998 год. На тот момент мне было 28 лет, из которых 3 года я провел в разных «горячих точках» СНГ и некоторых других стран. Больше полугода служил снайпером в Карабахской народной армии, так что с этой работой приходилось сталкиваться, что называется, живьем. Думаю, что дело свое я делал неплохо, так как сейчас имею возможность писать это письмо.

Прочитал статью А.Григорьева «Арсенал армейского снайпера» в журнале за 1998 год. На тот момент мне было 28 лет, из которых 3 года я провел в разных «горячих точках» СНГ и некоторых других стран. Больше полугода служил снайпером в Карабахской народной армии, так что с этой работой приходилось сталкиваться, что называется, живьем. Думаю, что дело свое я делал неплохо, так как сейчас имею возможность писать это письмо.Очень удивила эта статья. Не знаю, кто такой Григорьев, но при знакомстве с его статьей становится ясно, что о снайперском оружии и специфике огневого единоборства этот человек знает исключительно по книгам. Причем скорее всего изданным в советские времена.

Нескладушки начинаются с самого начала: «Прежде всего, снайперская винтовка должна быть автоматической», в подтверждение чего приводятся такие цифры: 3–5 секунд нужны на перезарядку и 5–8 секунд – для нажатия на крючок. Причем делается поправка, что это – для хорошего стрелка. Позволю себе не согласиться.

При первой же возможности я сменил свою СВД 1968 года выпуска на СВН 1942 года с 3,5-кратным оптическим прицелом, о чем не пожалел ни разу. Хорошо смазанная и ухоженная, эта винтовка ни в чем не уступает СВД, а по точности значительно превосходит ее. Замечу: на передергивание затвора даже у плохо подготовленного стрелка уходит не 3–5 секунд, а 1,5–3. Я на спор делал 5 прицельных выстрелов на 200 м всего за 6 секунд. Знаю людей, которые стреляют еще быстрее. Впрочем, это для примера. Ведь если нужно выпустить большое количество пуль за малый промежуток времени, берут пулемет. Как справедливо замечает Григорьев, «снайпер – это хирург, а его винтовка – инструмент для тонкой, ювелирной работы».

По своему опыту могу сказать, что в редкий день мне удавалось сделать 5 выстрелов, обычно – 2–3. Во время интенсивного ближнего боя, длившегося около часа, сделал всего 25 выстрелов. Снайпер для того и нужен, чтобы поражать особо важные цели: офицеров противника, расчеты ПТУРов, пулеметчиков, а не поливать огнем все, что движется.

Стоит заметить, что 25 выстрелов в час – скорострельность вполне реальная и для скользящего затвора.

Если снайпер с первого раза промахнулся, второй выстрел в ту же цель ему сделать вряд ли удастся. Высиживаешь часами, пока какой-нибудь офицерик в нужник пойдет или вздумается ему в бинокль поле осмотреть. С учетом полетного времени, которое на 800 м составляет 1,4 секунды, если с первого выстрела не поразил цель, ни о каких 3–5 секундах на повторный выстрел речи нет. Человек сжимается в комок, чего уже вполне достаточно, чтобы спастись: его и так видно было не всего, а чаще голову или часть туловища.

Теперь о другом высказывании: «Промахи при стрельбе, как правило, – следствие ошибок стреляющего, а не недостатков оружия». Это верно, но лишь отчасти. Если винтовка высшего класса, да со спецбоеприпасами, то работа получается другая.

В одной из командировок мне удалось пострелять из снайперской винтовки «Ремингтон» 40XBKS под патрон 7,62×51 НАТО со специальными пулями и оптическим прицелом Swarovski 5x12x50. Никогда не забуду ощущения совершенства и изящества, а что касается точности боя и управляемости, ни с чем подобным никогда не сталкивался.

В реальном бою я использовал эту винтовку четырежды, и ни разу она не подвела. Следует заметить, что природные условия в силу особенности географического положения этой страны были далеки от идеальных. Туман, довольно резкий ветер, большие перепады высот и давления. Человек, знакомый со стрельбой на дальние расстояния, поймет все трудности, возникающие при этом.

И еще раз подчеркну: времени на второй выстрел не оставалось, за исключением атаки пехоты противника. С подобными вещами я сталкивался лишь дважды, и оба раза в Карабахе. Но эта ситуация скорее для пулеметчика и оператора АГС, а не снайпера.

Современный бой, по крайней мере конфликты низкой интенсивности, в основном проходит в динамичной манере. Его ведут небольшие, до 200–300 человек, мобильные группы, оснащенные самым разнообразным оружием, включая одноразовые гранатометы, ручные пулеметы, а в отдельных случаях и СПГ, безоткатные орудия и установки ПТУР. Никаких боевых порядков, группа передвигается короткими перебежками под ураганным огнем групп прикрытия.

Даже в заранее подготовленной обороне снайперу приходится менять позиции после каждых 2–3 выстрелов. Поэтому также не может быть речи на войне о стрельбе снайпера группами в несколько выстрелов. Это для наемных убийц, которым важна стопроцентная гарантия смерти клиента, что может быть достигнуто только 2–3 пулями, попавшими в тело.

Снайпер, стрелявший в Отари Квантришвили, использовал малокалиберный карабин фирмы «Аншутц» с продольно скользящим затвором – что не помешало ему всадить несколько пуль за считанные секунды. Последняя попала в тело еще до того, как жертва упала на асфальт.

Армейскому снайперу такие фокусы совершенно не нужны. Как правило, ему достаточно просто поразить цель на дистанции 800–900 м, выведя ее из строя. Для этого хватит одной пули в грудь, живот, голову или даже в ногу.

По меньшей мере, странно утверждение А.Григорьева, что винтовка снайпера должна иметь унифицированные с армейскими боеприпасы. Специальные патроны (маркировка ПС) предназначены для высокоточной стрельбы на большие расстояния исключительно из снайперских винтовок. Хотя снайперские патроны подходят к пулемету ПК, как и стандартные к СВД И СВН, но они не заменяют друг друга!

Среди зарубежных наиболее перспективным снайперским считается калибр 8,58 мм, а вовсе не 12,7 мм. Кстати, пример в статье Венгрии, не имеющей достаточного боевого опыта и опыта в производстве стрелкового оружия, вообще неуместен.

Конечно, неправомерно говорить, что у снайперского оружия 50-го калибра нет будущего или им не занимаются. Просто оно изначально создавалось совсем для других целей, таких, как стрельба по самолетам и вертолетам (на аэродромах), ЗРК, пунктам управления, складам горючего и боеприпасов, а также по легкобронированным целям. То есть достаточно крупногабаритным и относительно малоподвижным, так как разброс точек прицеливания и попадания на дистанции 2000 м у лучших винтовок составляет 50 см (на полигонных испытаниях).

Нельзя забывать и о сверхтяжелой отдаче (о ней автор то говорит много, то совершенно не вспоминает), которая даже при большой массе (13–18 кг) и дульных тормозах все равно превышает энергию отдачи «Ремингтона 700» почти в три раза. Соответственно возрастает и уровень шума, что на расстоянии 2 км, правда, большой роли не играет.

При всех достоинствах винтовки 50-го калибра не позволяют на сверхбольших расстояниях успешно вести огонь на поражение живой силы. Исключение составляют колонны или грузовые автомобили с пехотой, в таком случае даже одним выстрелом возможно поражение двух и более человек. К тому же, учитывая численность современных бандформирований (7–10 человек), их исключительную подвижность, а также тяжесть крупнокалиберных винтовок и значительные размеры, можно усомниться в эффективности стрельбы из них. Для решения тех же задач уже есть соответствующие средства: «Утес», ДШК, СПГ – с осколочно-фугасными выстрелами, АГС-17 «Пламя», а еще лучше фугасные выстрелы танка Т-72 или осколочные БМП-1 и БМП-2.

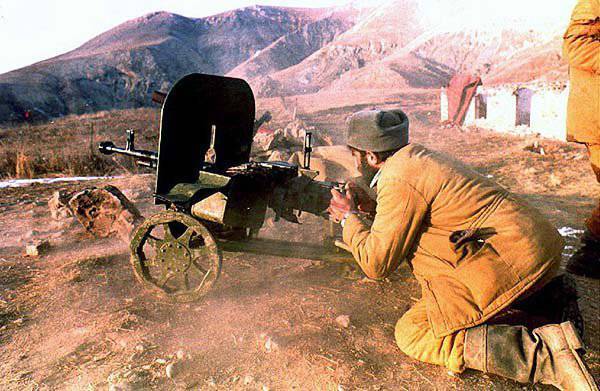

Еще несколько соображений, основанных на личном опыте. Для современных конфликтов низкой интенсивности, особенно в странах СНГ, характерно непродолжительное течение: 1–2-часовые столкновения относительно небольших воинских (точнее было бы сказать, партизанских) формирований численностью от 50 до 300 человек, а также слабая артподготовка (в Карабахе это выражалось в 10–20 минутах не очень интенсивного огня 100–130-мм противотанковых пушек, а также очень популярных на Кавказе 57-мм зенитных пушек). Одна атака была предпринята после 12 разрывов 120-мм мин, выпущенных из самоходного миномета. В очень редких случаях – на моей памяти их всего два – не очень сильные и не очень точные бомбовые удары наносят «Грачи» или Миг-23.

Азербайджанцы, более подверженные классической военной тактике, видимо, из-за большого количества русских офицеров-наемников, наступали, как правило, на рассвете при поддержке небольшого количества (6–15) танков или БМП. Атака начинается с рубежа 250–300 м (иногда между позициями по 150 м) внезапным броском всего формирования. Тут снайперу, как говорится, и козыри в руки. Обычно я выбирал позиции метрах в 50 за позициями своих войск, в винограднике или многочисленных развалинах. Здесь существовало еще одно преимущество: находясь позади импульсивных кавказских воинов, я был уверен, что не получу пулю в спину или не буду брошен при внезапном отступлении.

Как правило, не успевают атакующие пройти и 50 м, как их встречает хоть и беспорядочная, но довольно плотная стрельба. В силу непонятных причин они тут же смешиваются, сбиваются с темпа и залегают. Это тот самый момент, который нужен снайперу, работающему в обороне. Командиры противника бегают, пытаясь поднять солдат, пулеметчики и гранатометчики легли где пришлось…

Этот этап длится по-разному: от 5 до 10 минут, затем либо атака продолжается, либо наступающие окапываются. В сумятице боя как раз и можно сделать 5–6 прицельных выстрелов.

Если же выпадает небольшое затишье, то появляется работа поинтересней. Я, как правило, ночью выбирался в дозор, стараясь как можно ближе подобраться к позициям противника, что, учитывая большое количество виноградников, фруктовых садов и всевозможных урбанистических элементов пейзажа, не представляло особой сложности.

Обычно в дозор я уходил на сутки. Маскировочное снаряжение сделал из трех комплектов советской трехцветной «пятнашки» и «казээса». Тканью от КЗС перематывал также ствол винтовки. Из боеприпасов брал, как правило, 3 обоймы к винтовке (15 патронов), пистолет ТТ с 5 обоймами, 6 гранат РГД-5 и на некоторые дозоры прихватывал МОН-50 с электрическим взрывателем. Миной перекрывал возможный непростреливаемый подход. Брал с собой радиостанцию «Алинко» с радиусом действия 15 км. Точно такую же имели люди, прикрывавшие меня пулеметом Калашникова и РПГ-7.

Как уже говорил, за сутки я делал не больше 5 выстрелов, но зато наверняка, с минимального расстояния. Один раз мне удалось так близко подобраться к азербайджанским окопам, что на рассвете я просто закидал их гранатами.

В случае обнаружения я давал три тоновых сигнала, и мое прикрытие (через минуту-другую к ним присоединялось почти все подразделение) открывало ураганный огонь. Как правило, 250 патронов и 3–5 выстрелов из РПГ-7 было вполне достаточно, чтобы мне переместиться в безопасное место, где можно было благополучно дождаться темноты.

Информация