Знаменитый английский «пом-пом»

Установка, получившая название Vickers QF 2 pounder Mark II, активно использовалась в боях Первой мировой войны. Их даже использовали как ЗСУ, устанавливая на шасси бронированного грузовика Пирлесс. Некоторое количество таких машин было поставлено и в российскую императорскую армию. Данная автоматическая зенитная пушка была признана удачной и стала прообразом для создания усовершенствованной версии — Vickers QF 2 pounder Mark VIII. Именно с этой системой ПВО британский королевский флот вступил во Вторую мировую войну.

После завершения Первой мировой войны, которую в те годы еще называли Великой войной, высокая стоимость при не самой очевидной необходимости выдавила «пом-помы» из арсенала сухопутных подразделений. Однако они очень прочно закрепились в арсенале боевых кораблей, цена которых, в свою очередь, не могла допустить экономии средств на таком важном оборонительном аспекте как система ПВО.

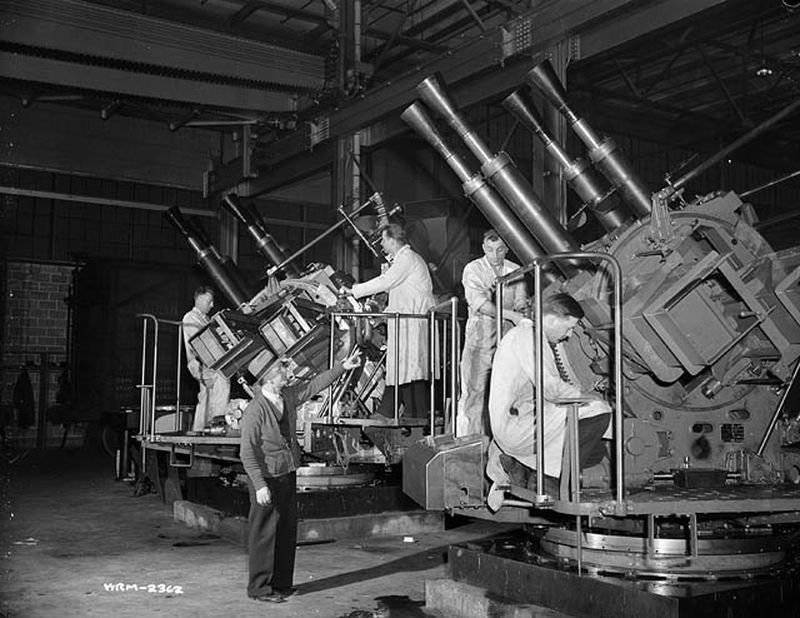

В основу создания многоствольных зенитных автоматов был положен успешно себя зарекомендовавший 40-мм зенитный автомат Виккерс Mk II. Несомненным достоинством данных зенитных орудий на момент создания являлась достаточно большая скорострельность — 100-115 выстрелов в минуту, которая для тех лет превосходила скорострельность всех без исключения легких орудий. Еще одним несомненным плюсом являлось то, что в Англии скопилось огромное количество боеприпасов для данных орудий — наследство Первой мировой войны. В ходе модернизации английские инженеры не стали трогать ствол, но усовершенствовали автоматику. Надежное водяное охлаждение ствола также было оставлено без изменений (привет пулемету Максима). Опытный образец обновленного орудия был готов уже к 1923 году, а после всех доводок в 1927 году были созданы уже полностью боеспособные «пом-помы».

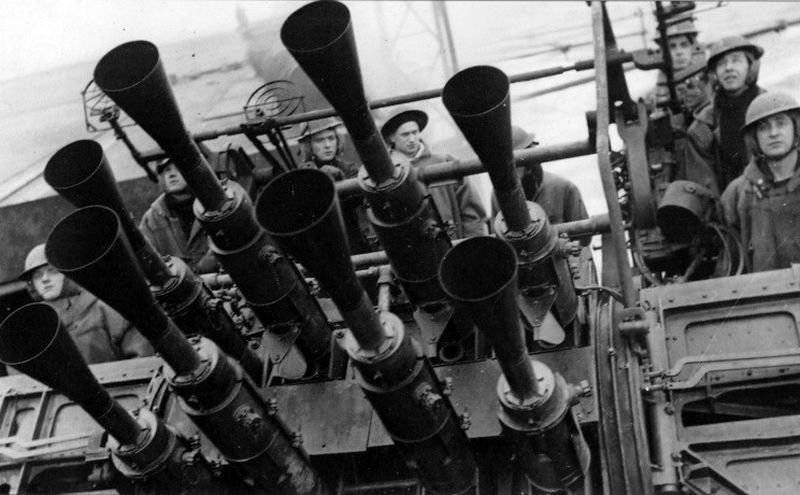

При всем этом орудие отличалось достаточной малой эффективной дальностью стрельбы — 2000 метров. Это значит, что вести эффективный, а главное, результативный огонь, можно было лишь на дистанции чуть более одной морской мили. При этом одна морская миля — это 10 кабельтовых или предельно допустимая дистанция для того, чтобы гидросамолет тех лет мог прицельно сбросить торпеду. О пикирующих бомбардировщиках тогда еще ничего не знали. Так как самой оптимальной дистанцией для сброса торпеды была в два раза меньшая, то зенитный автомат Виккерса никак нельзя было отнести к малоэффективным решениям. К тому же из него огонь должен был вестись по самолету, который ложился на боевой курс и был не в состоянии активно маневрировать в воздухе. При этом англичане отлично понимали, что гарантированное поражение самолета может обеспечить только высокая плотность огня на этом критическом отрезке дистанции. Достичь высокой плотности удалось за счет элементарного наращивания количество стволов в составе зенитной установки.

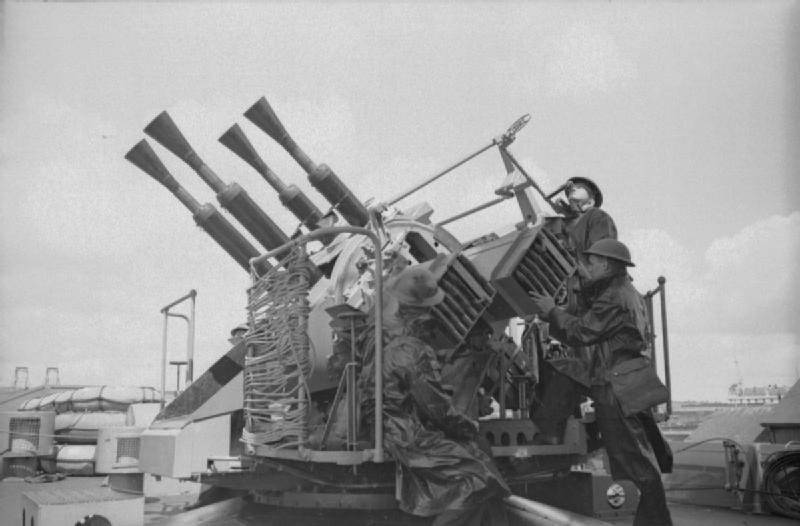

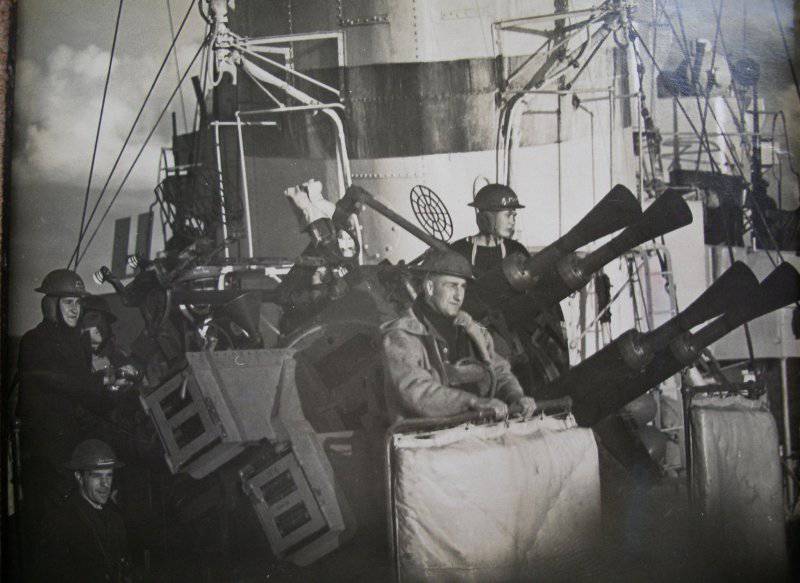

Автоматы компании «Виккерс» первоначально размещались в механизированных одноствольных остановках, но достаточно быстро стандартом стали исключительно установки на 4 (Mark VII) и 8 орудий (Mark VI). Так, четырехствольные установки «Пом-пом» ставились на эсминцы и крейсера Королевского флота, а восьмиствольные ставились на крейсера, линкоры и авианосцы. На годы Второй мировой войны зенитка Vickers QF 2 pounder стала основным средством ближней системы ПВО на боевых кораблях британского флота.

Принятая на вооружение в 1927 году многоствольная установка обошла по своим характеристикам все существующие иностранные аналоги, и за этим успехом скрылся тот факт, что данная установка не имела никаких перспектив развития. Главным ее недостатком можно было назвать малую начальную скорость полета снарядов. При длине ствола всего в 40,5 калибров, начальная скорость полета снаряда составляла всего 701 м/с. Такой скорости хватало для борьбы с самолетами «этажерками» родом из 1920-х годов, но для скоростных монопланов конца 1930-х и тем более 1940-х годов этого было уже недостаточно. Из-за низкой начальной скорости полета снарядов страдала и дальность стрельбы, которая составляла 4,5 км, при этом прицельная дальность, как упоминалось выше, была в 2 раза меньше. Вторым, как выяснилось лишь в активной эксплуатации, фатальным недостатком стала подача снарядов.

Удачное по своей идее решение (использование непрерывной ленты) было нелепым по осуществлению на практике. Зенитные снаряды размещались в ячейки специальной ленты из брезента, которую на практике очень часто заедало при стрельбе. В этом отношение 37-мм немецкие зенитные автоматы и 40-мм «бофорсы», обладающие обойменным питанием, оказались существенно более надежными в боевых условиях. Помимо этого, сам английский зенитный снаряд, оснащавшийся контактным взрывателем, являлся неудовлетворительным, так как требовал прямого попадания в самолет. Как показала практика, при стрельбе по новым японским торпедоносцам «пом-помы» просто не успевали организовать завесу прицельного огня до момента сброса самолетом торпеды.

Помимо этого, 8-ствольная зенитная установка Мк VI оказалась громоздкой, она весила 16 тонн, что было обусловлено наличием механического привода, который был зависим от источников энергии. При этом скорость горизонтальной и вертикальной наводки не превышала 25 градусов в секунду, что было недостаточно для быстро перемещавшихся в поле прицеливания пикирующих бомбардировщиков противника. Боезапаса из 1800 снарядов на ствол хватало на 15-20 минут непрерывного ведения огня, что было явно недостаточно при проведении продолжительных операций в зоне действия неприятельской авиации.

Понимая и принимая все эти недостатки, в годы войны часть «пом-помов» заменялась на отлично себя зарекомендовавшие швейцарские 20-мм «Эрликоны» и 40-мм шведские автоматы «Бофорс». Такие зенитные автоматы в одинарных установках не требовали наличия силового привода, поэтому их можно было устанавливать почти в любом наиболее удобном месте судна. При этом со временем одноствольные «эрликоны» были практически полностью вытеснены на флоте новой спаркой на базе установки, аналогичной установке для 40-мм одноствольного «бофорса». Были у них и другие преимущества. Так, эффективная дальность огня «бофорсов» вдвое превышала показатель «пом-пома», а швейцарские зенитные автоматы обеспечивали в 4 раза большую скорострельность при приблизительно той же досягаемости по высоте.

В различное время «пом-помами» вооружались все без исключения английские линкоры, а также линейные и тяжелые крейсера английского флота. В большинстве своем вступившие в войну с крупнокалиберными пулеметами в роли систем ближней ПВО, легкие британские крейсера, также в подавляющем своем большинстве получили 40-мм зенитные автоматы фирмы Виккерс не позднее 1942 года. На эсминцы «пом-помы», как правило, шли в одноствольном варианте, но, начиная с кораблей серии «Tribal», они начали получать четырехствольные установки. При этом даже в тот момент, когда на английский флот широким потоком хлынули «эрликоны» и «бофорсы», английские зенитные установки очень редко демонтировали, касалось это в основном лишь одноствольных установок, которые стояли на старых небольших эсминцах. Прочие корабли английского флота не перевооружались, а лишь довооружались новыми зенитными средствами. Мода на массовое снятие с вооружения «пом-помов» пошла уже после завершения Второй мировой войны, когда они очень быстро ушли со сцены.

Необходимо отметить, что на момент появления «пом-помы» были самыми эффективными средствами ПВО ближней зоны. При этом установки такого типа или же созданные по их образу и подобию были доступны многим странам мира, так как каких-то особых ноу-хау они в себе не несли и были отлично знакомы военным специалистам многих государств еще по Первой мировой войне.

Безусловно, к концу 1930-х годов такие зенитные установки выглядели устаревшими, особенно на фоне новых разработок. Тот же «Эрликон» обладал существенно большей скорострельностью, а «Бофорс» — эффективной дальностью стрельбы. Не особенно могли успеть за современными скоростными самолетами и приводы наведения многоствольных установок Vickers QF 2 pounder. Однако отправлять их в утиль никто не собирался. И дело тут не в консерватизме английских адмиралов, флот которых на момент окончания войны имел в 2 раза больше «пом-помов», чем шведских «бофорсов». Дело в том, что не всегда успевая поразить быстродвижущиеся воздушные цели, многоствольные установки «пом-пом» создавали очень плотную завесу заградительного огня, попытки прорыва которой были смертельно опасны для летчика, превращая его в камикадзе.

Источники информации:

http://alternathistory.livejournal.com/1072598.html

http://wunderwafe.ru/WeaponBook/KGV/08.htm

http://www.warfleet.ru/zenitnoe/pompom.html

http://ru.wikipedia.org

Информация