Нелетательные аппараты Российской Империи

Отчасти с этим можно согласиться, однако надо заметить, что в дореволюционной России картина в целом была ничуть не лучше. Более того, в начале ХХ века казенные средства порой с удивительной щедростью выделялись на откровенно безграмотные и даже абсурдные прожекты. Для меня остается загадкой, как это сочеталось с высоким интеллектуальным и образовательным уровнем тогдашней военной элиты, о котором любят вспоминать историки, ностальгирующие по царским временам.

Вот лишь несколько ярких примеров из области авиации и воздухоплавания, поскольку эта тематика мне наиболее знакома.

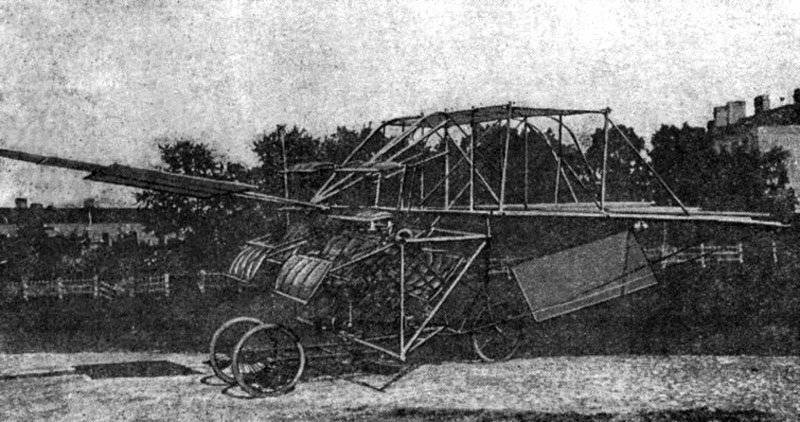

1) "Самолет Сверчкова". По-моему, одного взгляда на это сооружение достаточно, чтобы понять, что летать оно не сможет никогда и ни при каких условиях. Тем не менее, "самолет" строился в 1909 году на средства Главного инженерного управления российской армии (ГИНЖУ), в том же году экспонировался на выставке новейших изобретений и даже получил на ней медаль! Однако когда дело дошло до испытаний, аппарат, естественно, не только не взлетел, но даже не сдвинулся с места.

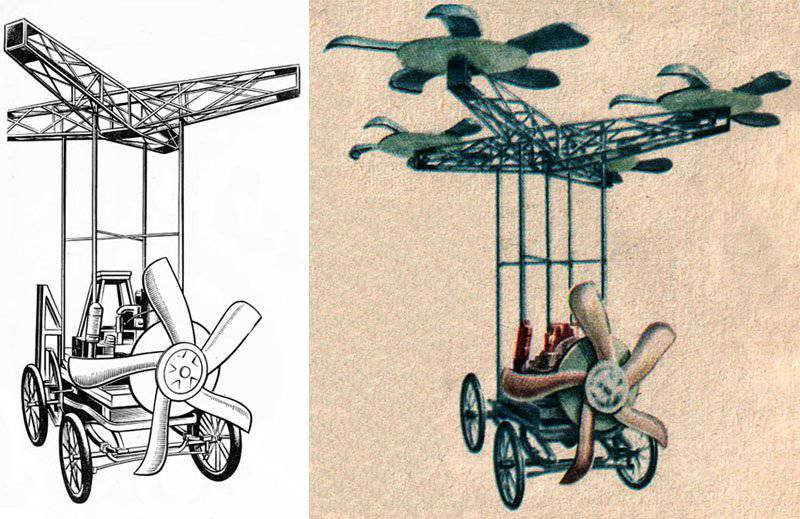

2) "Аэромобиль" Татаринова. На левом рисунке изображен этот "аэромобиль" в том виде, в котором его обнаружила проверочная комиссия, посетившая мастерскую изобретателя Татаринова, чтобы выяснить судьбу 50 тысяч рублей казенных денег, выделенных на постройку аппарата. На правой картинке показано, как должен был выглядеть готовый "аэромобиль" по замыслу его создателя. Но он так и не был достроен, поскольку все деньги Татаринов умудрился потратить, а новых субсидий ему не дали ввиду очевидной бредовости проекта. Впрочем, возмещения убытков от него тоже не потребовали.

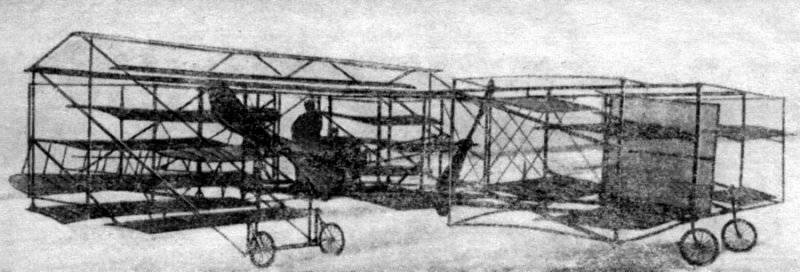

3) "Гатчинские конструкции". В 1909 году братья Райт предложили российскому военному ведомству купить у них 10 аэропланов, однако чиновники в погонах предложение отвергли, решив, что наши офицеры-воздухоплаватели сами с усами и по приказу начальства сделают самолеты не хуже американских. Не беда, что аэропланов они в глаза не видели, а представление о том, как должен выглядеть летательный аппарат тяжелее воздуха, имели самое смутное.

Вскоре была составлена смета, выделены деньги и работа закипела - началась постройка сразу пяти самолетов по проектам штабс-капитанов Голубева, Гебауэра, Шабского, капитана Агапова и бывшего начальника ГИНЖУ генерала Вернандера. Но в результате самолеты Голубова, Агапова и Вернандера остались недостроенными, самолет Шабского не смог оторваться от земли, а самолет Гебауэра (на снимке внизу) развалился еще при выруливании на стартовую позицию.

"Гатчинская эпопея" закончилась тем, что Агапов в 1910 году, забросив свой проект триплана, просто и без затей скопировал французский биплан "Соммер", чертежи которого ему удалось раздобыть. Получившийся аппарат нормально летал и в течение двух лет использовался в Гатчинской авиашколе для обучения пилотов.

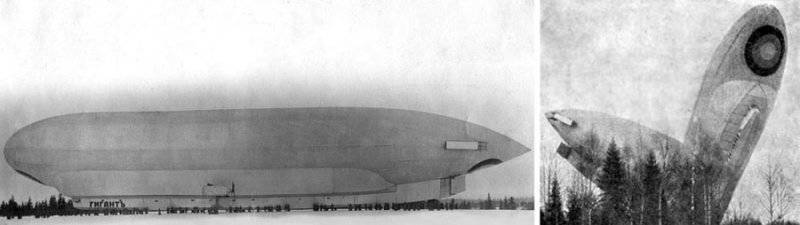

4) Дирижабль "Гигант". Крупнейший дирижабль, спроектированный и построенный в Российской империи, из-за грубых ошибок в расчетах сложился пополам при первой же попытке взлета. После аварии не восстанавливался.

5) "Святогор". Этому мертворожденному монстру я недавно посвятил отдельный пост.

В общем, никакого превосходства инженерно-конструкторской мысли, а также организации и финансирования НИОКР в "царский" период не просматривается, а успехи дореволюционного авиастроения в сравнении с послереволюционным выглядят, мягко говоря, не очень впечатляюще.

По сути дела единственным большим достижением тогдашнего российского авиапрома являлись четырехмоторные самолеты Сикорского, однако и они уже в 1916 году морально устарели, а ничего более совершенного им на смену создать не удалось.

Информация