Откуда что пошло?

Более современный американский дизель при той же мощности оказался много меньше советского и дал возможность перекомпоновать моторный отсек, выделив в нем место для заднего «туннеля», через который экипаж в случае необходимости может покинуть машину под неприятельским огнем.

Считается, что после окончания Второй мировой войны американское танкостроение находилось в состоянии вроде спячки, проснуться от которой его заставила война в Корее. Это привело к быстрой разработке и запуску в серию тяжелого классического танка М103. Уже в апреле 1952 г. на рассмотрение было предъявлено три проекта новых тяжелых танков, интересной особенностью которых стало использование лобового бронелиста с обратным наклоном — считалось, что это позволит усилить их защищенность. Наибольший интерес представлял третий проект, по которому на танк предполагалось установить 175-мм пушку с автоматом заряжания. Вес машин предположительно должен был составить 62 тонны. Правда, все эти проекты были отклонены, но стало очевидно, что для перспективных танков необходимо еще большее уширение погона башни, вплоть до диаметра 2,7 м, что позволяло использовать башню с низким силуэтом и более высоким уровнем броневой защиты.

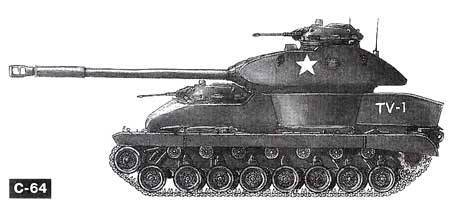

Опытные башни под такой погон были испытаны уже в 1954 г., причем испытания подтвердили предположения инженеров. Затем последовали новые проекты тяжелого американского танка с различными вариантами установки орудия, в том числе и 105-мм гладкоствольной танковой пушки Т120. В процессе разработки проекта танка со 105-мм орудием выяснилось, что башня вместе с ним вполне может быть установлена и на шасси нового среднего танка Т95, получившего обозначение Т95Е4. Однако этот танк показался американским военным слишком уж революционным, из-за чего его, в конце концов, и отвергли в пользу более традиционного М60.

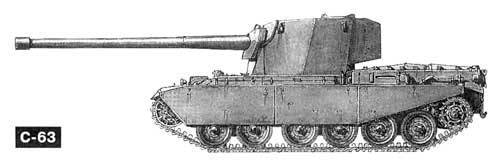

После французов американцы также испытали несколько машин с «качающимися» башнями и автоматом заряжания. На некоторых из них, например танке Т58, устанавливалось даже 152-мм орудие. Но несмотря на очевидное удобство этой схемы, для универсальных танков армии США она оказалось непригодной только из-за того, что стык между верхней и нижней частями башни надежно загерметизировать так и не удалось. Между тем, именно в эти годы на танке начали устанавливать системы защиты от оружия массового поражения, а сами танки предполагалось использовать на острие тактического ядерного удара. Понятно, что любая неплотность стыков брони в этих условиях сводила бы на нет все усилия по защите экипажа, вот почему такие башни прижились только во Франции, а также на танках французской постройки в целом ряде безъядерных стран.

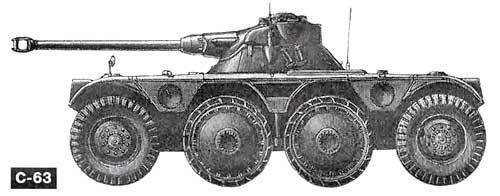

В самой Франции «качающиеся» башни типа FL 10 ставили не только на танки, но и на бронеавтомобили EBR 90 — весьма футуристического дизайна машины с двумя парами цельнометаллических колес в средней части корпуса, которые можно было опускать и поднимать. По сути дела, это была даже не столько бронемашина, сколько весьма оригинальный по конструкции колесный танк, имевший солидное вооружение и бронирование. При движении по шоссе две пары средних колес поднимались, и машина могла двигаться по нему с большой скоростью. Однако когда она съезжала на грунт, эти колеса сразу же опускались, что помогало ей легко перемешаться по бездорожью.

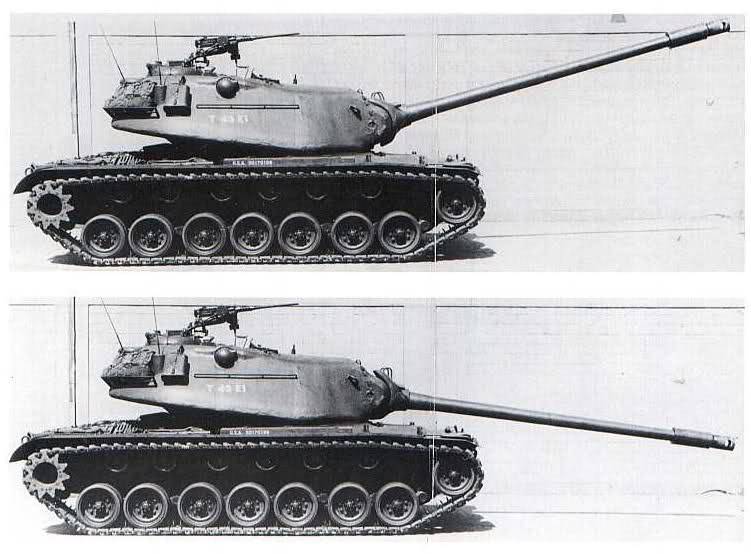

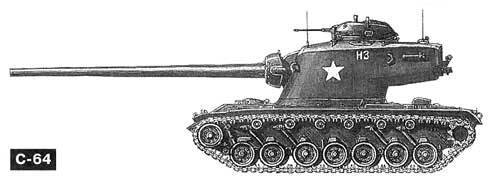

В США опыты по танкам с качающейся башней были признаны бесперспективными, и было решено вновь вернуться к проекту тяжеловооруженного танка со 120-мм орудием, который мог бы бороться с советскими танками на большом расстоянии. Первый проект получил обозначение Т110, но был отклонен военными из-за слишком больших габаритов машины, не допускавших ее транспортировки на железнодорожной платформе через туннели стандартного образца. В процессе эволюции проекта танк получал то казематное, то башенное расположение орудия, а его водителей перемещали то в носовую часть корпуса, то в боевое отделение. Одной из проблем танка с казематным размещением вооружения стала маска пушки, которая должна была иметь толщину брони 230 мм, но при этом весила бы 2 т. К тому же по американским стандартам требовалось обеспечить углы вертикальной наводкой ствола орудия от +20° до -10°, что для казематной схемы было затруднительно, особенно в случае наклона ствола вниз. Конечно, можно было обойтись и меньшими углами. Но тут конструкторы, видимо, вспомнили опыт англичан, которые на примере своего тяжелого танка «Конкерор» смогли убедиться в том, что угол склонения -7° является недостаточным для низко расположенных целей, и сохранили прежний угол без изменений.

В итоге американцы опять возвратились к башенному варианту, причем оказалось, что в этом случае можно вполне уложиться в пределы предполагаемой массы машины в 50 т. Танк получил погон диаметром 2,15 м — аналогичный погону танка М103, однако экипаж его был сокращен до четырех человек за счет исключения второго заряжающего. Проект вышел на официальную стадию и был изготовлен в полноразмерном макете, однако к этому времени американцы решили отказаться от разработки новых танков по программе Т110, а в отношении танка М103 ограничиться его модернизацией.

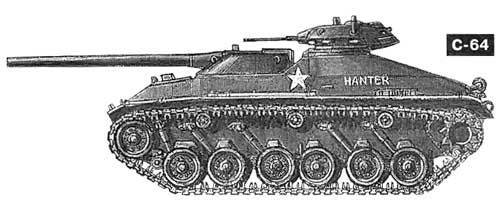

Интерес военных к проектированию новых тяжелых танков моментально нашел отклик среди различных фирм, предложивших им свои подчас весьма оригинальные образцы. Одним из них стал проект тяжелого танка «Хантер» («Охотник»), предъявленный в сентябре 1953 г.

Окончательный вариант танка имел довольно необычную форму корпуса и два 105-мм орудия, стабилизированных в двух плоскостях и стреляющих активно-реактивными снарядами. Водитель располагался по центру машины за сильно наклоненным броневым листом. Следом за ним между двумя орудиями в небольшой одноместной башне находился наводчик. При этом сами орудия имели жесткое крепление к башне и оборудовались автоматами заряжания на семь снарядов каждый, при скорострельности каждого из орудий до 12 выстр./мин. Учитывая, что еще 80 снарядов находились в корпусе танка, общий его боекомплект составлял 94 снаряда — прекрасный показатель для любой машины подобного типа.

Танк должен был иметь еще и сильное пулеметное вооружение, состоявшее из двух 7,62-мм пулеметов, спаренных с орудиями, и еще одного-двух 12,7-мм на командирской башенке. Рабочее место командира танка прикрывалось поднимающейся секцией крыши. Слева от командира, сразу за орудиями, располагался заряжающий, пополняющий автоматы заряжания обоих орудий.

Поднимающаяся секция крыши ограничивала горизонтальный угол обстрела башни 200°, а полный круговой обстрел можно было вести при возвышении орудий в 20°. Двигатель имел гидравлическую трансмиссию, приводившую в действие 12 гидромоторов, работавших на каждом из опорных катков. Такая ходовая часть позволяла танку двигаться даже после потери одной из гусениц или нескольких ходовых катков и использовать гусеничные ленты из литой резины.

«Хантер» получился очень приземистым и низкосилуэтным, что вместе с применением бронирования с использованием элементов из керамики обеспечивало бы ему хорошую защиту от кумулятивных снарядов.

Поскольку вся крыша от командирского отсека крепилась на шарнирах и имела гидропривод, ее в случае необходимости можно было легко открывать, как для того, чтобы покинуть поврежденный танк, так и для его обслуживания. Тем не менее, революционность проекта оказала ему плохую услугу, из-за консерватизма военных его разработка была в итоге прекращена. Интересно, что в качестве одной из причин, вызвавших отказ от этой машины, указывали на сложность герметизации погона малой башни, утопленного внутри корпуса.

Вполне возможно, что там могла скапливаться вода, а также различный металлический мусор, типа осколков снаряда, что, в свою очередь, легко могло привести к поломкам механизмов поворота башни, особенно зимой.

В августе 1955 г. были рассмотрены проекты танков с металлокерамической броней и 120-мм газодинамическим орудием с газообразным метательным веществом из смеси гидрогена, кислорода и гелия. Предполагалось, что бронепробиваемость такого орудия при использовании подкалиберного снаряда диаметром 30 мм составит 150 мм под углом 60° на расстоянии в 2000 м. Газообразные элементы выстрела планировалось хранить отдельно от экипажа в нише башни, а в качестве привода — применять газовую турбину при общем боевом весе танка на уровне 30 т.

Два других проекта предусматривали вооружение танка малоимпульсным орудием калибра 120-мм для стрельбы фугасным снарядом на расстоянии до 1000 м, а для борьбы с танками на больших дистанциях — установку на него управляемых ракет. Одновременно на всех трех танках этого проекта водитель должен был находиться в башне.

Однако самым уникальным должен был стать американский «атомный танк», т. е. танк с приводом от малогабаритного ядерного реактора, размещенного непосредственно в машине. По одному из проектов вес танка должен был составить 70 т, при толщине его лобовой брони до 350 мм.

Вооружение — модифицированное 105-мм орудие Т140. Силовая установка танка, помимо малогабаритного ядерного реактора с открытым газовым контуром теплоносителя, включала еще и газовую турбину, на которую поступал газ из реактора и приводил ее в действие. Считалось, что такая установка обеспечит двигателю до 500 часов непрерывной работы при максимальной мощности, но в то же время мало кто из авторов проекта сомневался в том, что «атомный танк» окажется очень дорогим, а из-за высокого уровня радиации и небезопасным для его собственного экипажа, который придется очень часто менять, чтобы исключить получение людьми высоких доз облучения.

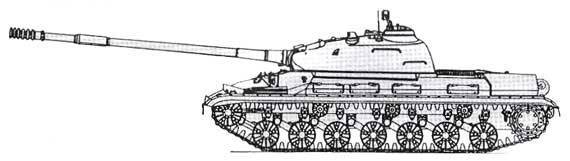

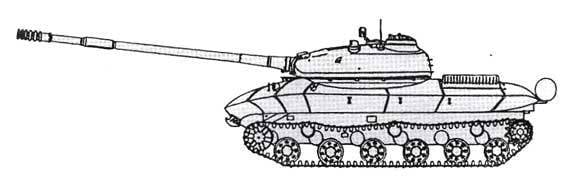

Исключительно интересные и оригинальные по конструкции тяжелые танки разрабатывались в это время и в СССР, где проектирование нового советского тяжелого танка практически было также начато в 1955 г. Танк разрабатывался сразу же в двух вариантах: «объект 277» имел дизельный двигатель, а «объект 278» — газотурбинный, причем оба варианта различались только моторным отделением. На танке «объект 277» были впервые установлены элементы противоатомной защиты. 130-мм нарезное орудие М-65 имело устройство автоматизированного заряжания, допускавшее скорострельность 10–15 выстр./мин. Газотурбинный двигатель для «объекта 278» должен был иметь мощность 1000 л. с, однако в итоге работы над этими машинами были прекращены. В КБ Ж. Я. Котина в Ленинграде под руководством Л. С. Троянова был создан и воплощен в металле проект уникального тяжелого танка на четырех гусеницах — «объект 279». При массе 60 т танк имел литую башню, а корпус его сваривался из четырех литых броневых блоков. Бронирование танка было беспрецедентным для всех советских машин: максимальная толщина брони башни на нем составляла 305 мм. И башня, и корпус не пробивались отечественными бронебойными снарядами калибра 122-мм и 90-мм кумулятивными при обстреле с любой дистанции и под любым углом.

В ходовой части танка конструкторы применили четырехгусеничный движитель, обеспечивающий танк исключительно высокой проходимостью и исключавший его посадку на днище. Но он оказался очень сложным и трудоемким в ремонте и обслуживании.

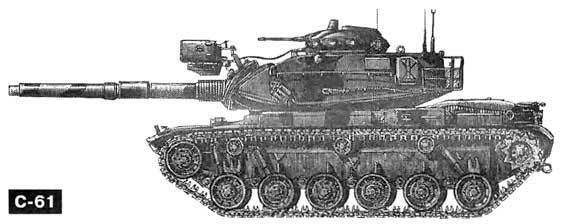

Сличая данные по времени, нельзя не отметить, что интерес к созданию новых тяжелых танков и в США, и в СССР конструкторы утратили практически одновременно — на рубеже 1960-х гг., словно по какой-то взаимной договоренности. А вот английские конструкторы на это не пошли, а все их танки оказались тяжелее как американских, так и западноевропейских машин. Считая, что массу танка вполне можно увеличить до 60 т, они исходили из того, что большинство мостов на Европейском ТДВ все равно имеют грузоподъемность до 20 т, поэтому они одинаковой долей вероятности могут проваливаться как под 50-тонным, так и под 60-тонным танком, в то время как мосты грузоподъемностью 50 и 60 т распространены в Европе достаточно равномерно. Отмечалось, что легкие и низкие, но при этом обладающие мощной броней и вооружением, советские танки могут отлично сражаться на открытых равнинах. Однако на территории Германии, которую в случае новой войны им обязательно пришлось бы проходить, они оказались бы на местности, больше подходящей для действий пехоты, и их высокая подвижность уже не была козырем. Вот почему выбор британских инженеров показался английским военным более предпочтительным. В то же время нетрудно заметить и другое, а именно, что прорабатывавшиеся американскими инженерами технические решения, как-то: гладкоствольные орудия, комбинированная металлокерамическая броня и установка на танках управляемых реактивных снарядов, вскоре появились в танках, сконструированных в СССР. А вот американских военных вдруг почему-то устроили куда более традиционные решения, на долгие годы воплотившиеся в танке М60.

Информация