Гибель 3-й турецкой армии

«Турецкий Наполеон» Энвер-паша, ободренный некоторым успехом турецкой армии в начале Кавказской кампании, задумал широкую наступательную операцию на Кавказском фронте зимой, с целью окружения основных сил русской армии на сарыкамышско-карском направлении. Этот расчет подкреплялся тем фактом, что 3-я турецкая армия была усилена 10-м корпусом, а русские резервы были в основном использованы в Кеприкейском сражении. Функции армейского резерва могла выполнить только 3-я кавказская стрелковая бригада и 263-й пехотный полк, дислоцированные в Карсе.

Успех в операции мог привести к решению далеко идущих стратегических задач:

1) У России по близости не было серьёзных военных сил, и османы могли занять Закавказье, с перспективой прорыва на Северный Кавказ. А отбить Закавказье назад было крайне сложной задачей, в силу природных преград, которые сравнительно легко усиливались инженерными сооружениями;

2) России пришлось бы усиливать оборону на Кавказе за счёт Восточно-европейского театра, что облегчало положение Германии и Австро-Венгрии;

3) Турецкое командование надеялось в случае большой победы спровоцировать мусульманские народы Российской империи на масштабное восстание, что в условиях войны было тяжелым ударом по тылу страны;

4) Для османов и немцев открывалась перспектива освоения запасов стратегического сырья в Закавказье — нефти, марганца и др.

Исходя из этих общих целей, перед 3-й турецкой армией была поставлена ближайшая задача — окружить и уничтожить Сарыкамышскую группировку русской армии, а затем взять крепости Карс, Ардаган и Батум. Из Карса открывалась дорога на Тифлис. Для осуществления этих задач Энвер-паша планировал сковать русские войска с фронта силами 11-го корпуса, 2-й кавалерийской дивизии и курдских соединений. 9-й и 10-й корпуса направлялись в обход. Основные турецкие силы выдвигались на Ольтинское направление и должны были уничтожить отряд Истомина, а затем ударить по правому флангу и тылу Сарыкамышского отряда Берхмана, захватить Сарыкамыш. При успехе операции окруженные русские войска планировали прижать к реке Аракс и уничтожить. В лучшем случае русские войска вынуждены были пробиваться в тяжелейших условиях к г. Кагызман. Отдельный отряд майора фон Штанке (7-й и 8-й полки из состава 1-го Константинопольского корпуса), который наступал из Батумской области, обеспечивал левый фланг 3-й армии и должен был захватить Ардаган.

На бумаге план был красивым. Но на деле это была авантюра. Даже в летних условиях его было трудно реализовать, учитывая состояние турецкой армии, зимой в горных условиях наступать было крайне опасно. Поэтому командующий 3-й турецкой армией Гасан-Изет-паша и некоторые командиры корпусов, которые лучше знали об условиях войны в горах, пессимистически расценивали возможность турецкого наступления. Гасан-Изет-паша был отстранен, армию возглавил сам заместитель главнокомандующего (главнокомандующим формально числился султан) Энвер-паша.

Уже на стадии замысла операции были очевидны грубые ошибки, которые в итоге привели турецкую армию к гибели:

1) Для успешной реализации операции требовались хорошие коммуникации (перемещались большие массы войск, а не большие диверсионные силы) и связь. Дороги и тропы, и так плохие, в условиях зимы, стали местами практическими непроходимыми. Не было хорошей связи для управления войсками. Связь поддерживали как в средневековье — через посыльных, что в условиях современных войн грозило крупными неприятностями;

2) Возникал вопрос со снабжением войск. Турецкая армия традиционно имела плохую организацию тыла, рассчитывая на «базу впереди». Обходящие корпуса имели только вьючной обоз, командование переоценило надежду на поддержку малочисленного местного мусульманского населения приграничной полосы;

3) Турецкое командование переоценило возможности своих войск. Солдаты не были подготовлены к такой войне и не имели снаряжения для действий зимой в труднопроходимых горах. Войска почти не имели теплой одежды, плохо было организовано санитарное обслуживание. Отсутствовали точные карты местности. Так, обходный маневр был разработан по заведомо неверной топографической карте, без учёта рельефа местности и зимних условий.

4) Энвер-паша не учёл фактор времени. Точный расчет для одновременного выхода к Сарыкамышу обоих турецких корпусов не был произведен. Даже преодолев все трудности турецкие войска опаздывали. Русские командиры должны были быть полными дураками, чтобы не предпринять ответные меры и дать себя уничтожить. А русская Кавказская армия всегда отличалась более высокой, чем в среднем, концентрацией инициативных и решительных командиров;

5) При выполнении обходного маневра 9-й турецкий корпус должен был выставить заслон вправо для обеспечения движения основных сил и перехвата коммуникаций, по которым к гарнизону Сарыкамыша могли подойти подкрепления, как переброшенные с фронта Сарыкамышского отряда, так и из Карса. Но османы этого не сделали. Таким образом, план турецкого командования оказался авантюрой.

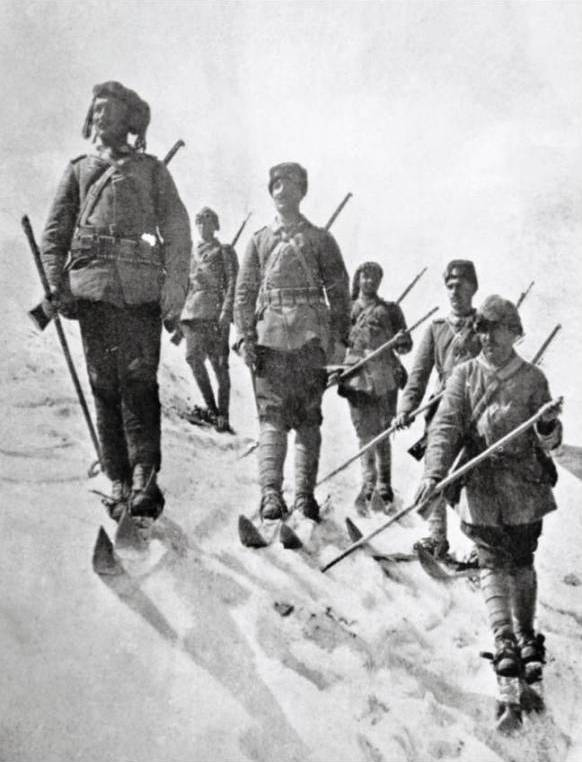

Лыжники турецкой армии

Силы сторон

Всего в составе русской армии было 114 батальонов, 123 сотни и 304 орудия. У турок 121 батальон, 22 сотни (плюс многочисленная курдская конница) и 263 орудия. Русские войска превосходили турок в кавалерии, но в условиях многоснежной зимы действия её были крайне ограничены. На карско-ольтинском направлении русская армия имела 62 1/2 батальона, 43 сотни и 172 орудия. Кроме того, в армейском резерве было 12 батальонов, 12 сотен и 24 орудия. Османы на карско-ольтинском направлении выставили 87 батальонов, 22 сотни (плюс многочисленные курдские соединения) и 226 орудий.

Таким образом, на карском и ольтинском направлениях турецкая армия имела почти полуторное превосходство в пехоте и некоторое превосходство в артиллерии. При этом на ольтинском направлении турки имели полное превосходство: 57 батальонов и 72 орудия против 8 батальонов и 24 орудий. А 11-й турецкий корпус на сарыкамышском направлении, действовавший на широком фронте, не мог прочно сковать превышающие его в полтора раза силы Сарыкамышского отряда (53 русских батальона против 30 турецких).

Турецкие пулеметчики под Сарыкамышем

Расположение войск

К 7 (20) декабря турецкие войска заняли исходное положение: 9-й корпус передал всю полевую артиллерию 11-му корпусу и располагался в районе Пертанус и Кош; 10-й корпус выдвигался из Эрзерума: 31-я пехотная дивизия шла по дороге на Ид — Ольты, 30-я и 32-я дивизии — по дороге Тортум — Ольты; 11-й корпус занял позиции к северу от реки Аракс. К югу от реки располагалась 2-я кавалерийская дивизия и курдские соединения.

Сарыкамышская группировка под началом командира 1-го Кавказского корпуса генерала Георгия Берхмана имел в своем составе 1-й Кавказский и 2-й Туркестанский корпуса. На левом фланге у прохода Кара-Дербент стоял отдельный отряд — 1 ¼ батальона, 8 орудий и 3 сотни. Правый фланг прикрывал Ольтинский отряд генерала Истомина. Отряд Истомина обеспечивался с севера 9-м кавказским стрелковым полком из состава 3-й кавказской бригады. Для противодействия турецким силам в Батумской области был сформирован Ардаганский отряд под командованием генерала Геника — 3 батальона казаков-пластунов, 6 сотен, 1 дружина и 6 орудий. В Карсе заканчивала формирование 3-я Кавказская стрелковая бригада генерала Габаева (армейский резерв).

План русского командования в целом не изменился с начала войны: войска должны были защищать коммуникации, Баку и вести активную оборону, чтобы не пустить османские войска в Закавказье. Берхман знал, что против него развернут 11-й турецкий корпус, покрепленный кавалерийской дивизией. По русским данным, турки оттянули 9-й корпус в резерв в район Гассан-Кала, куда должен был подойти и 10-й корпус.

Таким образом, русское командование ошибочно считало, что против Сарыкамышского отряда стоит только один заслонный корпус, что турки, как и русские войска располагаются на зимние квартиры и период активных боевых действий завершен до весны 1915 г. Хотя перебежчики и агенты с другой линии фронта (в Турции было множество армян дружественно расположенных к России) сообщали, что турецкая армия может 8 декабря перейти в наступление на ольтинском направлении. В результате русские войска прозевали начало турецкого наступления.

Источник карты: Коленковский А. Маневренный период первой мировой империалистической войны 1914 г.

Начало сражения

9 (22) декабря 9-й и 10-й турецкий корпуса начали обходной манёвр через Ольты (Олту) и Бардус (Бардиз), планируя зайти во фланг и тыл Сарыкамышскому отряду. 9-й корпус шёл на Бардус двумя колоннами: правая — 29-я и 17-я пехотные дивизии, через Чатах, левая — 28-я пехотная дивизия, через Шакярлы. 10-й корпус наступал на Ольты двумя колоннами: правая — 31-я пехотная дивизия, двигалась по долине р. Ольты-чай, левая — 30-я к 32-я пехотные дивизии, по долине р. Сиври-чай. Кроме того, для охвата Ольтинского отряда из состава 10-го корпуса выделили отряд Фехти-бея (93-й пехотный полк с 2 горными орудиями). Он двигался через селение Хаски-кей.

Однако из-за хорошо поставленной войсковой разведки и появления турецких частей юго-западнее Ольты, где отряд Фехти-бея преждевременно появился в тылу правого фланга русского отряда, замысел внезапного удара сорвался. Отряд Истомина немедленно отошёл. В этот же день Энвер-паша с помощью сил 11-го корпуса начал оказывать давление на правый фланг Сарыкамышского отряда, чтобы связать его боем. Русские войска 10 декабря ответили контрударом в направлении Кепри-кей. Надо сказать, что при углублении русских войск в сторону Кепри-кея, они могли оказаться в ещё более рискованном положении по отношению к обходящим турецким корпусам.

10 (23) декабря при движении войск 10-го корпуса по Ольты-чайскому и Сиври-чайскому направлениям произошёл случай «дружественного огня». 31-я и 32-я турецкие пехотные дивизии под общим командованием Хафыз-Хаки-бея и при начальнике штаба германском майоре фон Ланге столкнулись друг с другом в горно-лесной местности. Войска 32-й дивизии, обнаружив двигающуюся на север колонну по ущелью р. Ольты-чай и приняв её за русскую, открыли артиллерийский огонь. «Неизвестная» колонна ответила. В результате в бою приняли участие 24 роты. В кровавом бою османы убили и ранили около 2 тыс. своих солдат. Это самоистребление стало хорошим уроком отсутствия нормальной разведки, связи и управления. Своего рода это был последний знак турецкому командованию, что необходимо одуматься и остановить авантюру.

Русский отряд, воспользовавшись этой катастрофой турок, в тот же день спокойно отошел к селению Соленопромысловая. Тем временем противоречивые и тревожные сведения, которые приходили с фронта, вынудили кавказского наместника Иллариона Воронцова-Дашкова направить своего помощника генерала Александра Мышлаевского вместе с начальником штаба Николаем Юденичем и первым эшелоном штаба в Меджингерт, в штаб Сарыкамышской группы. Мышлаевский прибыл в штаб отряда 11 декабря и возглавил войска. Юденич в этом сражении временно возглавил 2-й Туркестанский корпус и сыграл важную роль в победе русской армии.

Сражение за Сарыкамыш

Мышлаевский, имея данные об отходе отряда Истомина и появлении войск противника у Бардуса, разгадал план турок. Сначала генерал хотел отвести войска восточнее Сарыкамыша и занять новый оборонительный рубеж. Однако турки в Бардусе были ближе к станции, чем основные силы Сарыкамышской группы, к тому же она была уже связана боем. Поэтому он приказал прекратить наступление на Кепри-кей и организовать оборону у станции Сарыкамыш.

12 декабря из Сарыкамышского отряда назад в Сарыкамыш (там располагалась передовая база армии с многочисленными складами) были направлены 20 батальонов, 6 сотен и 36 орудий. Однако передовой отряд — 6 сотен, 4 орудия и 1 батальон на повозках, мог подойти только 13 декабря. До этого Сарыкамыш необходимо было удержать имеющими силами. В гарнизон станции входили 2 дружины ополченцев и 2 рабочих (эксплуатационных) батальона, а также случайно в это время бывшие на станции подразделения. В Сарыкамыше оказались собранные для формирования 23-го Туркестанского полка взводы от каждого из Туркестанских полков (две роты стрелков), 2 орудия, которые направили в Тифлис для создания новых батарей, 12 пулеметов, направленных во 2-ю Кубанскую пластунскую бригаду, и 200 прапорщиков, которые ехали на фронт. Таким образом, был сформирован сборный отряд в 6 3/4 батальона, 1 1/2 сотни, 2 орудия и 16 станковых пулеметов. Два рабочих батальона сразу посадили на сани и бросили на перевал а помощь пограничникам, чтобы задержать противника. В это время основные силы отряда готовились к обороне. Возглавил сводный отряд начальник штаба 2-й Кубанской пластунской бригады, полковник генерального штаба Букретов, который находился в Сарыкамыше проездом в свою часть.

Тем временем турки совершили грубую ошибку. 10-й корпус вместо предусмотренного замыслом операции поворота от Ольты к Бардусу увлекся преследованием Ольтинского отряда, который перешёл к подвижной обороне и отошёл к Мерденеку. Вследствие этого турки потеряли двое суток. 10-й корпус подошел к селениям Косор и Арсеняк. Только 32-ю дивизию повернули от Ольты на Сарыкамыш. Однако переход был крайне трудным — дивизия потеряла до половины личного состава обмороженными и дезертирами. В результате дивизия утратила ударную силу, её оставили вместе с 28-й пехотной дивизией 9-го корпуса прикрывать сообщения у Бардуса.

Энвер-паша, который подошёл во главе 17-й и 29-й дивизий к селению Бардус, 12 декабря начал наступление на Сарыкамыш. Германцы предлагали Энверу выждать сосредоточения всех сил, но он решил наступать. По сведениям турецкого командования в станции находились лишь части ополченцев без артиллерии и пулеметов. Наступавшая первой 29-я дивизия столкнулась с русскими пограничниками и рабочими батальонами. В результате боя русские сначала задержали врага, а затем в темноте умело ускользнули от османов. Туркам пришлось ночевать у костров, многие за ночь замерзли. Усилившиеся морозы в эти дни привели к многотысячным небоевым потерям турецкой армии.

В это же время 11-й корпус вёл бои на фронте Маслагат, Арди а отряд фон Штанке с боем занял г. Ардаган. Это вынудило русское командование выдвинуть из Тифлиса по железной дороге Сибирскую казачью бригаду под началом генерала Калитина со 2-й Оренбургской казачьей батареей, чтобы прикрыть ахалцихское направление. Кроме того, для поддержки отряда Истомина из Карса выдвинули 3-ю Кавказскую стрелковую бригаду генерала Габаева. Взамен 3-й бригаде из Кутаисской губернии перевозили 263-й пехотный Гунибский полк, который стал последним армейским резервом русской армии.

Утром 13 (26) декабря 17-я и 29-я турецкие дивизии, потерявшие до 50% состава замерзшими, начали наступление на Сарыкамыш, стремясь как можно скорее добраться теплых помещений и русских запасов. Наступление велось ослабленными и разрозненными частями, которые вступали в бой по мере подхода. Поэтому мощный удар нанести не удалось. Кроме того, гарнизон Сарыкамыша был усилен подошедшими из Сарыкамышского отряда батальоном на подводах, 6 сотнями и 4 орудиями. Русские войска плотным огнем артиллерии и пулеметов умело сдерживали противника. Турки смогли занять только Верхний Сарыкамыш и понесли большие потери.

Тогда Энвер-паша решил дождаться сосредоточения всех трёх дивизий 9-го корпуса и подхода двух дивизий 10-го корпуса, чтобы 14 декабря сломить сопротивление русских войск. Тем временем 30-я и 31-я пехотные дивизии 10-го корпуса при переходе попали на склонах массива Алла-Икпар в сильный буран. Плохо одетые и голодные солдаты массами гибли. В результате поздно вечером 13 декабря остатки двух дивизий — около 3200 человек, вышли к селениям Бек-кей и Баш-кей. На тропах осталось около 10 тыс. замороженных солдат. 10-й корпус потерял ударную силу и его остатки с большим запозданием вышли к Сарыкамышу.

Начальник штаба Кавказской армии Николай Николаевич Юденич

Поражение 9-го и 10-го корпусов

К исходу 14 декабря русский гарнизон в Сарыкамыше имел уже 17 1/2 батальонов, 7 сотен, 22 орудия и 38 станковых пулеметов. Турки могли выставить 45 батальонов, совершенно расстроенных и обессиленных, имевших на вооружении только горные пушки. Поэтому попытки турецких войск перерезать шоссе Сарыкамыш — Караурган и совместная атака 9-го и 10-го корпусов на Сарыкамыш были отражены.

15 (28) декабря русские войска стали переходить в контрнаступление. 28-я турецкая дивизия была потеснена. Русские войска сбили османов с хребта Чамурлы-даг и начали медленное наступление на Бардусский перевал. На ольтинском направлении отряд Габаева разбил турок у Мерденек, но в виду тяжелых боев у Сарыкамыша получил приказ отставить один полк и возвратиться с остальными силами в Карс, что и было выполнено 18 декабря.

Несмотря на явные изменения ситуации к лучшему, Мышлаевский покинул армию, приказав войскам пробиваться назад, и выехал в Тифлис, где представил доклад об угрозе турецкого вторжения на Кавказ, чем вызвал дезорганизацию тыла армии. При этом он приказал отступать в глубь Кавказа даже не участвовавшим в сражении войскам — частям в Алашкертской долине и Азербайджанскому отряду в Персии. Так, в Персии русские войска оставят Тавриз и вновь займут его после разгрома 3-й турецкой армии. Кроме того, генерал Мышлаевский поспешно уехал, никого не предупредив.

Однако, как отмечал военный историк Керсновский А. А.: «Железная воля и неукротимая энергия генерала Юденича повернули колесо судьбы». Русские войска продолжили сражение. Войска в Сарыкамыше возглавил генерал Пржевальский. Пассивность 11-го турецкого корпуса позволила Берхману и Юденичу 16 декабря ещё более укрепить оборону Сарыкамыша. С фронта сняли 5 батальонов пластунов, 14 сотен казаков с батареей. Эти войска сформировали отряд генерала Баратова. Отряд Баратова получил задачу нанести контрудар по 10-му корпусу совместно с частями бригады генерала Габаева и 263-м пехотным полком, которые должны были выдвинуться из Карса.

16 (29) декабря бои шли с переменным успехом. Взятие Сарыкамыша для турок, удержание его для русских было вопросом жизни и смерти. Дальнейшее нахождение турецких войск в занесенных снегом горах, в 20-ти градусный мороз было равносильно гибели, как и потеря Сарыкамыша и отход по бездорожью для русских. Однако в итоге сверхчеловеческая стойкость русских солдат и казаков сломила отчаяние турецких атак.

Турецкие войска ожесточенно атаковали, но все их атаки были отбиты. Турецкие батальоны уже потеряли 50-80% своего состава, а русский отряд в Сарыкамыше был усилен до 22 1/2 батальонов, 8 сотен, 40 орудий и 78 станковых пулеметов. Причем недостатка в боеприпасах не было, в Сарыкамыше располагались склады армии. Энвер-паша и его окружение, деморализованные ситуацией, под предлогом организации наступления 11-го корпуса, трусливо бросили остатки 9-го и 10-го корпусов, которые перешли к пассивной обороне.

18 декабря 18-й Туркестанский стрелковый полк, который наступал против правого фланга турок, занял Яйла-Бардус, перерезав коммуникации 9-го корпуса. 21 декабря Ольтинский отряд и Сибирская казачья бригада разбили отряд фон Штанке, захватив до 1 тыс. человек пленными. Остатки отряда фон Штанке бежали в Батумскую область.

22 декабря 1914 г. (4 января 1915 г.) войска Пржевальского перешли в общее наступление. Остатки 9-го корпуса были окружены и захвачены в плен вместе командиром корпуса Исхан-пашой, его штабом и командирами 17-й, 28-й и 29-й пехотных дивизий с их штабами. Было захвачено много оружия и других трофеев. Во время этого боя произошел довольно курьёзный случай. Преследуя бежавших турок, 14-я рота 154-го пехотного Дербентского полка капитана Вашакидзе (в ней осталось едва 40 солдат) заставила капитулировать всё турецкое командование со 100 офицерами и 2 тыс. солдат. Вашакидзе выдал себя за парламентера и запугал османов, сообщив, что за ним идут три полка. Турки после некоторых колебаний сложили оружие.

Надо отметить, что турецкие солдаты не были трусами и слабыми воинами. «Турки оказывали упорное сопротивление, — отмечал генерал Масловский. — Полузамерзшие, с черными отмороженными ногами, они тем не менее принимали наш удар в штыки и выпускали последнюю пулю, когда наши части врывались в окопы».

После уничтожения 9-го корпуса соседний 10-й корпус начал отступление. Чтобы предотвратить возможный удар турецкой 32-й пехотной дивизии по правому флангу Сарыкамышской группировки, которая вела напряженные бои с частями 11-го корпуса, отряд генерала Баратова начал наступление на селение Чермук. В результате ночного боя в районе селения Бардус войска Баратова захватили в плен остатки 32-й пехотной дивизии (около 2 тысяч человек).

Этот успех позволил укрепить фронт Сарыкамышского отряда, сдерживающего удары 11-го корпуса, который пытался помочь своим. В этих яростных атаках большая часть 11-го корпуса также полегла в боях. В этом сражении наша 39-я дивизия 1-го Кавказского корпуса под началом Владимира Де-Витта получила в Кавказской армии название «железной». Для того, чтобы окончательно переломить ситуацию в свою пользу и подавить сопротивление 11-го турецкого корпуса, в обход противника был направлен отряд полковника Довгирда (4 батальона с 4 орудиями). Отряд выступил 27 декабря и в течение 5 дней пробивал путь в глубоком снегу. О тяжести похода говорит тот факт, что отряд проходил в сутки всего по нескольку километров. И все же он выполнил свою задачу. Внезапное появление русских войск в турецком тылу заставило турецкое командование начать поспешный отход.

Генерал Михаил Алексеевич Пржевальский

Итоги

Таким образом, как на сарыкамышском, так и на ольтинском направлениях русские войска, опрокинув остатки соединений 3-й турецкой армии, полностью восстановили свое первоначальное положение. Планы «турецкого Наполеона» потерпели полный крах. Турецкая армия потеряла из 90 тыс. человек 70-80 тыс. человек, из них 20-30 тыс. замерзшими. Это была настоящая катастрофа.

Энвер-паша со своим штабом через Эрзерум сбежал в Константинополь. Трагедия 3-й турецкой армии, которая погибла из-за недальновидности верховного командования, которое не знало как вести боевые действия зимой в горах, долго скрывалась её виновниками от турецкой общественности. Потери русской армии в этом сражении достигали 25-30 тыс. человек, из них 6-12 тыс. обмороженных.

Турецкий план в своем замысле был хорош: 70% сил в ударной группе и 30% в сковывающей, с обеспечением северного фланга (группа Штанке). Удалось добиться внезапности наступления. Однако в реальности план оказался авантюрой. Турецкая армия не имела ни соответствующей горной подготовки, ни снаряжения, ни организованного тыла, ни связи, чтобы провести маневр такого большого размаха в многоснежную и холодную зиму. Наступательная операция оказалась неподготовленной, шла хаотично (достаточно вспомнить бой двух турецких дивизий между собой) и привела к полной катастрофе.

Стоит также отметить негативную роль Энвера-паши и его штаба. Турецкий командующий обладал огромным самомнением, при полном отсутствии навыков ведения боевых действий в сложных условиях зимнего Кавказа. При наличии решительного, инициативного и волевого командующего ситуация могла сложиться несколько иначе. Однако Энвер-паша и его штаб в критической ситуации спасовали и бежали, бросив войска. А в турецкой армии были решительные и храбрые командиры. Так, храбрый и любимый войсками Исхан-паша, командир 9-го корпуса, бежит из плена в 1916 году и будет с отличием сражаться против британцев.

Не на высоте положения, правда, оказалась и часть русского командования. Генерал Мышлаевский под впечатлением турецкого наступления и отсутствия точных сведений о положении Ольтинского и Ардаганского отрядов ожидал удара турецких войск на Ахалцих и Тифлис. Не веря уже в успех в Сарыкамыше, генерал вернулся в Тифлис под предлогом формирования новой армии. В результате ситуация была спасена решительностью командиров отдельных отрядов и героизмом русских солдат и казаков.

В итоге кампании 1914 г. основной план русского командования по обороне Закавказья был полностью реализован. Активной обороной турецкая армия не только была разбита, но и фактически уничтожена. После Саракамышской операции турки долго не предпринимали активных действий, перейдя к позиционной обороне. Русская Кавказская армия перенесла войну на турецкую территорию, создав предпосылки для проведения стратегической наступательной операции в самой Турции.

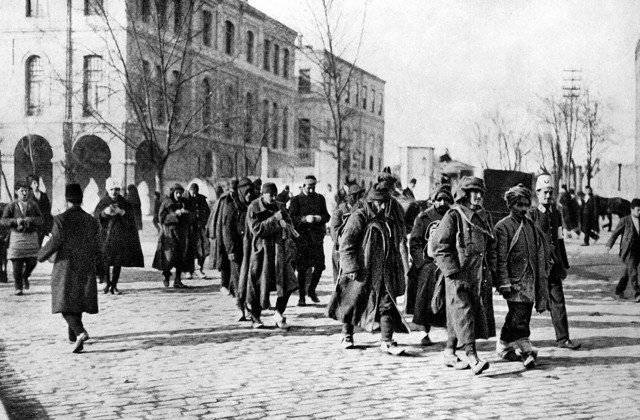

Турецкие пленные в Ардагане

Источники:

Керсновский А.А. История Русской армии // http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html.

Коленковский А. Маневренный период первой мировой империалистической войны 1914 г. М., 1940 // http://militera.lib.ru/h/kolenkovsky_ak2/index.html.

Корсун Н. Кампания 1914 г. на Кавказском фронте // http://www.retropressa.ru/kampaniya-1914-g-na-kavkazskom-fronte/

Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. Оперативно-стратегический очерк. М., 1946 // http://militera.lib.ru/h/korsun_ng05/index.html

Корсун Н. Сарыкамышская операция. М., 1937 // http://militera.lib.ru/h/korsun_n1/index.html.

Информация