Биафра: 45 лет со дня окончания кровавой войны в Нигерии

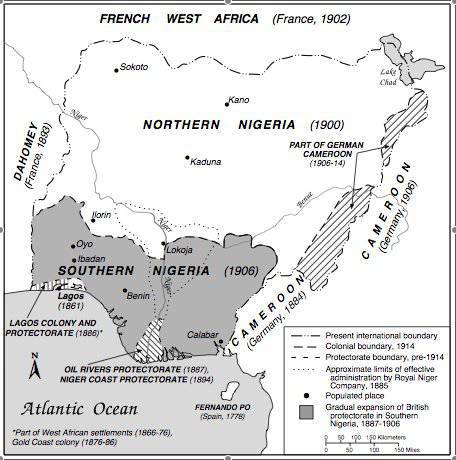

Однако прежде чем рассказать более подробно о причинах конфликта, ходе боевых действий и их последствиях для Нигерии, необходимо остановиться на предпосылках к возникновению данной конфликтной ситуации. Эта потребность отсылает нас в эпоху колонизации, когда земли, вошедшие впоследствии в состав современной Нигерии, были завоеваны британскими колонизаторами и входили в состав Британской колониальной империи. Территория современной Нигерии мало того, что весьма различается по ландшафту и климатическим условиям — с давних пор была населена совершенно разными в этническом, культурном, религиозном отношениях народами. Жители Южной Нигерии — типичные «лесные африканцы» со своеобразной анимистической культурой. Север Нигерии, входящий в зону Сахеля, еще в Средние века стал исламизироваться и попал под влияние арабо-магрибской культуры.

Колониализм как причина противоречий

Британия стала проявлять интерес к территории современной Нигерии еще в XVI-XVII вв., но тогда ее интересовали, в первую очередь, рабы, вывозившиеся с Невольничьего Берега. Поэтому первоначально британцы ограничились созданием торговых факторий на побережье и не вмешивались во внутренние дела прибрежных государств. Ситуация стала меняться во второй половине XIX века. В 1861 г. англичане захватили Лагос, а в 1885 г. заявили претензии на все побережье Гвинейского залива от Лагоса до Камеруна, то есть — на территорию современного Юга Нигерии. Был создан протекторат Ойл-Риверс, в 1893 г. переименованный в протекторат Дельты Нигера. Таким образом, англичане покорили территорию, населенную одним из крупнейших народов региона — йоруба. В 1902 г. участь соседей постигла Конфедерацию Аро, представлявшую собой союз племен народа игбо — другого крупнейшего южно-нигерийского народа. В 1903 г. английские войска проникли на территорию Северной Нигерии и подчинили Британской империи существовавший там мусульманский султанат Сокото. В 1914 г. все британские колонии на побережье Гвинейского залива были объединены в единое владение под названием «Нигерия».

Таким образом, в состав Нигерии вошли совершенно разные этнокультурные общности. Первая — это народность йоруба и близкие к ней этносы, населяющие западную часть Южной Нигерии. В Нигерии в настоящее время проживает около 30 млн. представителей народа йоруба. Большинство йоруба (60%) христианизированы, около 30% исповедует ислам, оставшиеся являются приверженцами традиционных культов. Кстати, именно культы йоруба дали начало основной массе афро-карибских культов — ведь рабы — йоруба составляли одну из наиболее многочисленных групп невольников, отправляемых английскими, голландскими и прочими работорговцами в Вест-Индию.

Таким образом, в состав Нигерии вошли совершенно разные этнокультурные общности. Первая — это народность йоруба и близкие к ней этносы, населяющие западную часть Южной Нигерии. В Нигерии в настоящее время проживает около 30 млн. представителей народа йоруба. Большинство йоруба (60%) христианизированы, около 30% исповедует ислам, оставшиеся являются приверженцами традиционных культов. Кстати, именно культы йоруба дали начало основной массе афро-карибских культов — ведь рабы — йоруба составляли одну из наиболее многочисленных групп невольников, отправляемых английскими, голландскими и прочими работорговцами в Вест-Индию. Вторая группа — игбо. Они населяют восток Южной Нигерии. Их численность на территории страны достигает 26 млн. человек. В отличие от йоруба, игбо практически не подверглись исламизации — они христиане с сильными пережитками традиционных верований. До колонизации игбо представляли собой союзы самоуправляемых общин, которые практически не знали государственности. Как и йоруба, игбо составили один из основных компонентов невольников, вывозимых с побережья Западной Африки в Вест-Индию.

Наконец, третья крупная группа населения Нигерии — исламизированные жители Севера. Это, прежде всего, представители народов хауса и фульбе. Оба древних народа тесно связаны между собой, в том числе и родственными узами. Это — народы с длительными и богатыми традициями собственной государственности, рано подвергшиеся исламизации. Хауса создали многочисленные эмираты Кано, Кацина, Зариа и другие, являвшиеся центрами транссахарской торговли. В свою очередь, кочевники фульбе сыграли важнейшую роль в исламизации хауса и вообще распространении ислама в Северной Нигерии, основав в результате знаменитого «джихада» под руководством Османа дан Фодио халифат, впоследствии распавшийся на несколько султанатов. Один из них — султанат Сокото — до сих пор существует в Северной Нигерии, а его глава считается лидером нигерийских мусульман и вождем традиционной знати Севера — эмиров фульбе и хауса.

Независимость и зарождение конфликта

Когда в 1960 году была провозглашена независимость Нигерии, ее население насчитывало 60 миллионов человек. Великобритания, предоставив Нигерии политический суверенитет, не учла многочисленные различия между населяющими Нигерию народами и племенными группами. В результате, уже с первых дней независимого существования страна столкнулась с целым рядом серьезных внутренних противоречий. Здесь следует отметить, что еще в 1947 г., за 13 лет до провозглашения независимости, Нигерия была разделена британскими колониальными властями на три области — Север, Запад и Восток, в принципе соответствовавшими трем основным этнокультурным группам страны — хауса-фульбе, йоруба и игбо. Между ними наблюдалось определенное соперничество, прежде всего — за должности в центральном правительстве. Культурные противоречия наблюдались также по линии «Север — Юг» — между исламизированными носителями «культуры Сахеля» хауса и фульбе и христианизированными представителями «лесной культуры» Юго-Западной и Юго-Восточной Нигерии.

Северная Нигерия к моменту деколонизации была самой слаборазвитой и в культурном, и в экономическом отношении областью Нигерии. Впрочем, такой она остается и в настоящее время. Это — следствие британской колониальной политики по консервации того образа жизни, который был присущ северянам к моменту установления британского господства. Фактически, Северная Нигерия представляла к моменту деколонизации феодальное общество, управлявшееся султаном Сокото и эмирами, в котором колоссальную роль играл ислам и практически отсутствовало современное образование европейского образца. Совершенно другим путем развивались Западная и Восточная Нигерия. Народы йоруба и игбо стремительно усваивали европейскую культуру, пусть и в адаптированном к местным условиям варианте. В отличие от северян, йоруба и игбо, будучи христианами в большинстве своем, активно привлекались к государственной службе в колониальной администрации, также они играли важную роль в экономике страны. Соответственно, после деколонизации Нигерии у них были и большие амбиции на руководство государством. Тем более, что они имели куда больше оснований считать именно себя способными справиться с задачами политического и экономического управления страной, так как политики из среды йоруба и игбо имели европейское образование, бывали на Западе.

В свою очередь, выходцы с Северной Нигерии стремились доминировать в стране, поскольку были изначально «заточены» на иерархию и жесткую властную вертикаль. В Северной Нигерии существовала традиция жесткой власти султана, эмиров, религиозных авторитетов, модель которой политики из этого региона и хотели перенести на страну в целом. Естественно, при этом значимую роль играли и религиозные противоречия, усиливаемые бытовым шовинизмом и одних, и других, а также их культурной несовместимостью.

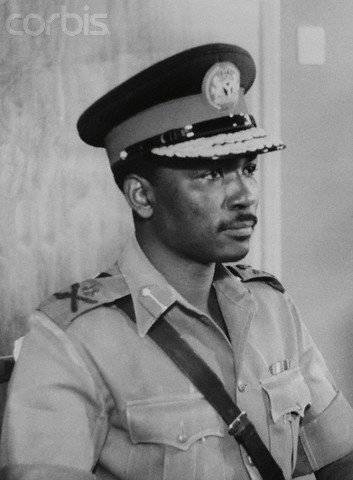

После провозглашения независимости Нигерии политическая элита йоруба и игбо стремилась обеспечить развитие страны по европеизированному пути, представляя ее как наиболее современное и развитое государство Западной Африки. Однако для этого требовалось преодолеть сопротивление северян, которые не желали доминирования южной христианской компоненты в политической власти страны. Таким образом, уже к середине 1960-х гг. в стране нарастала политическая напряженность. 15 января 1966 г. в Нигерии произошел вооруженный мятеж одной из воинских частей. Военнослужащие во главе с майором Нзеогву, который по национальности был игбо, одновременно уничтожили целый ряд видных политических лидеров и многих офицеров — выходцев из Северной Нигерии. Командующий нигерийской армией генерал-майор Джонстон Агийи Иронси, также игбо по национальности, в результате переворота пришел к власти. Так началась эпоха военного правления в стране, в течение которой одни диктаторы — генералы сменяли других — преимущественно, в результате военных переворотов.

Население Северной Нигерии было крайне недовольно проведенным офицерами — южанами переворотом и, в особенности, последовавшими за приходом к власти Агийи Иронси политическими и административными реформами государственного устройства. В мае 1966 г. последовал указ Иронси о переходе Нигерии к унитарной форме государственного устройства. Это означало, что Северная Нигерия теряла свою внутреннюю автономию, в чем местные элиты видели непосредственный подрыв своей власти. Соответственно, указ правительства был выдан за попытку установить диктатуру южан над северянами. В дело вступили и религиозные проповедники. По всей Северной Нигерии прокатилась волна насилия в отношении христиан — выходцев с юга страны. В особенности пострадали игбо — их убивали и избивали за то, что они были соплеменниками Агийи Иронси.

Военный переворот и массовые убийства

29 июля 1966 г. в стране произошел новый военный переворот. Генерал Иронси был убит. Инициаторами переворота выступила группа офицеров — северян, во главе которой стоял подполковник Муртала Мохаммед. Именно он был лидером переворота и, вполне вероятно, вынашивал цели отделения Северной Нигерии от основной части страны с целью создания самостоятельного государства. Однако от этого решения его отговорили британские резиденты, которые не желали распада страны. В результате, вместо Мурталы Мухаммеда руководителем государства после переворота стал подполковник Якубу Говон — представитель малочисленной народности ангас и христианин по вероисповеданию, получивший военное образование в Великобритании.

Однако подлинными вдохновителями переворота оставались мусульмане — северяне, которые составляли костяк офицерского состава пехотных подразделений нигерийской армии. Они начали настоящую расправу над офицерами — игбо, составлявшими, в силу образованности, основу офицеров инженерных специальностей. Было убито около 400 офицеров — игбо. 29 сентября 1966 г. начались погромы и мирного населения — игбо в областях Северной и Западной Нигерии. В погромах погибло до 40-50 тысяч игбо, а около двух миллионов человек, бросив свое имущество и жилища, бежали в родные провинции Восточной Нигерии.

Однако подлинными вдохновителями переворота оставались мусульмане — северяне, которые составляли костяк офицерского состава пехотных подразделений нигерийской армии. Они начали настоящую расправу над офицерами — игбо, составлявшими, в силу образованности, основу офицеров инженерных специальностей. Было убито около 400 офицеров — игбо. 29 сентября 1966 г. начались погромы и мирного населения — игбо в областях Северной и Западной Нигерии. В погромах погибло до 40-50 тысяч игбо, а около двух миллионов человек, бросив свое имущество и жилища, бежали в родные провинции Восточной Нигерии. Естественно, что происходящие события стали одним из толчков к росту недовольства политикой утвердившегося военного режима со стороны населения Восточной Нигерии. Нельзя не отметить, что сепаратистские настроения среди игбо усилились после того, как в Юго-Восточной Нигерии были найдены большие запасы нефти. Игбо почувствовали, что смогут прожить без природных ресурсов Северной Нигерии. В свою очередь, северяне после обнаружения нефтяных месторождений осознали невыгодность собственного отделения от Нигерии, на которое они были настроены изначально, мечтая о консервативном исламском государстве. Таким образом, противоречия между Северной и Восточной Нигерией усугубились. Нефть стала экономической основой противоречий, а массовые убийства игбо в Северной и Западной Нигерии — ключевым предлогом роста сепаратистских настроений на Востоке.

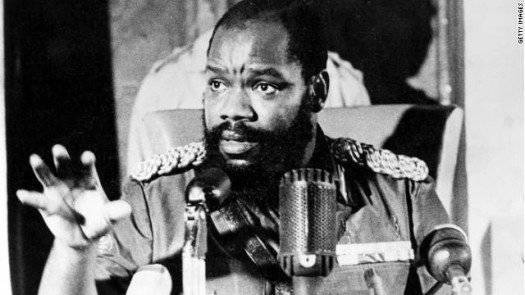

Политическим лидером игбо в этот период был военный губернатор Восточной области подполковник Одумегву Оджукву. Он выступал за превращение Нигерии в конфедерацию практически независимых автономий, что было крайне невыгодно северянам. Поэтому глава государства Якубу Говон, согласившись на проведение конференции, которая должна была ратифицировать соглашение о децентрализации государственной власти в Нигерии, затем отменил свое решение о децентрализации. В ответ с начала 1967 г. Одумегву Оджукву и его соратники начали подготовку к отделению Восточной Нигерии. В первую очередь, было издано распоряжение военного губернатора о том, что все налоги, собранные в Восточной области, будут направляться на нужды ее развития, а не доставляться центральному правительству. Затем было объявлено о национализации федеральной собственности в Восточной области в пользу местного населения. Федеральное правительство приступило к политике экономической блокады Восточной области, а затем предприняло, по его мнению, умный, но во многом недальновидный шаг, как раз и ставший формальным поводом к началу гражданской войны.

лидер сепаратистов Биафры Одумегву Оджукву

27 мая 1967 г. было принято решение об упразднении трех областей Нигерии — Северной, Западной и Восточной, оставшихся в наследство от колониальной эпохи, и создании двенадцати штатов, в основном совпадавших с национальным делением страны. При этом на территории Восточной области штаты были созданы таким образом, чтобы оставить основные месторождения нефти в административно-территориальных образованиях, где игбо не составляли большинства населения. Тем самым, федеральное правительство надеялось сохранить под своим контролем нефтяные ресурсы, ставшие перспективной основой национального богатства страны. Вряд ли игбо смогли бы отделиться, не имея экономической базы в виде штатов с нефтяными месторождениями. Однако, как и следовало ожидать, политическая элита Восточной области решение федерального правительства восприняла в штыки. Тем более, что к конфронтации с федеральным правительством игбо были давно готовы. Сепаратистские настроения пользовались поддержкой населения, разъяренного массовыми расправами над соплеменниками в других регионах Нигерии. В области была проведена скрытая мобилизация, что позволяло в случае начала открытого конфликта моментально выставить укомплектованные вооруженные подразделения.

Независимость Биафры. Начало войны

30 мая 1967 г., через три дня после того, как были упразднены три области и создано 12 штатов, руководство Восточной области во главе с подполковником Оджукву объявило о выходе из состава Нигерии и создании нового независимого государства — Республики Биафра. Территория данного самопровозглашенного государственного образования составила 77 306 км² — всю бывшую Восточную область, а население — 13,5 млн. человек, преимущественно — представителей народа игбо. Кстати, Конституция Нигерии предусматривала право областей на выход из состава единого государства. Но федеральное правительство, учитывая его интерес к нефтяным месторождениям Юго-Востока, идти на уступки Восточной области и признавать ее политический суверенитет не собиралось. Руководство Нигерии приступило к подготовке вооруженного вторжения на территорию Биафры.

Операция против Биафры получила название «Единорог». Командование операцией было поручено типичному представителю северной политической элиты — бригадному генералу Хассану Кацина, который приходился родным сыном эмиру города Кацина Усману Нагого дан Мохаммаду Дикко. Таким образом, во главе правительственных войск был поставлен выходец из традиционной мусульманской аристократии Севера, что очередной раз подчеркивало этнический характер начинающегося конфликта. Однако взять Биафру за 48 часов, как предполагал тридцатичетырехлетний генерал, не получилось. Началось длительное вооруженное противостояние, длившееся два с половиной года.

Помимо обороны собственной территории, Биафра попыталась перейти в наступление и предприняла так называемый «Северо-Западный поход». 9 августа 1967 г. бригада вооруженных сил Биафры общей численностью в три тысячи человек совершила бросок на территорию Среднезападного штата, захватив его столицу — город Бенин-Сити. Таким образом, войска Биафры оказались всего в двухстах километрах от столицы страны Лагоса. Однако здесь сыграло роль историческое противостояние между различными областями страны. Захвата Лагоса войсками игбо испугались составлявшие большинство населения бывшей Западной области йоруба, которые, хоть и были на 60% христианами, но не хотели, чтобы игбо получили политическое доминирование в стране. В результате, подразделения, укомплектованные йоруба, также выступили на стороне правительственных войск, в рядах которых в первые дни войны сражались, преимущественно, северяне. Таким образом, правительственные войска сразу получили значительный перевес в численности личного состава и смогли, отбросив основную часть войск Биафры, перейти в контрнаступление. В сентябре Среднезападный штат был очищен от войск Биафры, лишь отдельные разрозненные отряды продолжали партизанское сопротивление.

Помимо обороны собственной территории, Биафра попыталась перейти в наступление и предприняла так называемый «Северо-Западный поход». 9 августа 1967 г. бригада вооруженных сил Биафры общей численностью в три тысячи человек совершила бросок на территорию Среднезападного штата, захватив его столицу — город Бенин-Сити. Таким образом, войска Биафры оказались всего в двухстах километрах от столицы страны Лагоса. Однако здесь сыграло роль историческое противостояние между различными областями страны. Захвата Лагоса войсками игбо испугались составлявшие большинство населения бывшей Западной области йоруба, которые, хоть и были на 60% христианами, но не хотели, чтобы игбо получили политическое доминирование в стране. В результате, подразделения, укомплектованные йоруба, также выступили на стороне правительственных войск, в рядах которых в первые дни войны сражались, преимущественно, северяне. Таким образом, правительственные войска сразу получили значительный перевес в численности личного состава и смогли, отбросив основную часть войск Биафры, перейти в контрнаступление. В сентябре Среднезападный штат был очищен от войск Биафры, лишь отдельные разрозненные отряды продолжали партизанское сопротивление. Следующей крупнейшей операцией правительственных войск стала высадка 18 октября в порту Калабар. Силами шести батальонов морской пехоты, высадившихся с кораблей нигерийских ВМС, и атаковавшего с суши пехотного батальона сухопутных войск этот ключевой порт перешел в руки правительственных войск. В январе 1968 г. из Калабара правительственные войска стали наступать на позиции Биафры, продвигаясь в сторону другого крупного города — Порт-Харкорта. 19 мая Порт-Харкорт пал. В занятой федеральными войсками территории началось настоящее уничтожение населения игбо. Подробности о геноциде христиан Южной Нигерии сообщались многими мировыми средствами массовой информации. В июне 1969 г. армия Биафры предприняла отчаянные попытки контрнаступления.

Война в Биафре и реакция мира

Гражданская война в Нигерии вызвало неоднозначную реакцию мировой общественности. Стремление федерального правительства сохранить территориальную целостность страны было поддержано Великобританией, опасавшейся распада бывшей колонии и утраты контроля над ее нефтяными ресурсами. Другими соображениями руководствовались арабские страны и исламские государства Африканского континента, которые поддерживали федеральное правительство Нигерии, солидаризуясь с игравшими в нем основную роль мусульманами Северной области. Наконец, федеральное правительство поддержал Советский Союз, который также выступал за территориальную целостность страны и называл Якубу Говона и Мурталу Мохаммеда прогрессивными политическими деятелями. Биафра же подавалась в советской прессе как реакционное сепаратистское образование. Отказалась признать Биафру и Организация Объединенных Наций.

Поддержку Биафре стали оказывать другие государства. Во-первых, это был традиционный конкурент Великобритании в Африке — Франция. Во-вторых, это были Португалия, Испания, ЮАР, Родезия — страны с праворадикальными правительствами, которые видели в игбо Биафры противовес мусульманскому правительству Нигерии. По тем же причинам поддерживал Биафру и Израиль. На стороне Биафры выступил также Китай. Великобритания и Советский Союз стали основными поставщиками вооружения правительственным войскам Нигерии. В свою очередь, Биафра, получив возможность добывать и продавать нефть, распоряжаясь полученными средствами, также стала закупать вооружение в поддержавших ее государствах и развернула вербовку наемников — европейцев, имевших богатый военный опыт колониальных войн.

Так, на стороне Биафры воевал знаменитый шведский пилот Карл Густав фон Розен — участник итало-эфиопской войны на стороне Эфиопии, возмущенный массовыми убийствами христианского населения игбо со стороны мусульман Северной Нигерии. С помощью французских спецслужб фон Розен ввез в Нигерию пять самолетов Malmö MFI-9 , которые хоть и были гражданскими, но изначально разрабатывались как штурмовые. Самолеты были оснащены пулеметами, тем самым вернув свои боевые функции. Далее Розен, вызвавший своих старых знакомых пилотов, создал эскадрилью «Младенцы Биафры», которой удалось добиться серьезных побед над нигерийской авиацией, разбомбив 22 мая 1969 г. и в течение последующих нескольких дней аэродромы нигерийских ВВС в Порт-Харкорте, Энугу и Бенине. В результате налетов фон Розена ВВС Нигерии лишились нескольких МиГ-17 и трех из шести имевшихся в наличии бомбардировщиков Ил-28.

В июле 1969 г. правительству Биафры через посредничество португальских властей удалось приобрести во Франции 12 многоцелевых самолетов T-6G «Харвард». Однако требовались пилоты, которые обладали бы навыками пилотирования подобных машин. Ими стали, опять же, португальцы Артуро Алвис Перейра, Хосе Эдуардо Перальто, Армандо Кро Брас и Гиль Пинто де Сауса. Позже прибыли еще два португальских летчика — Хосе Мануэль Ферейра и Хосе да Кунья Пинателли. Из самолетов «Харвард» под командованием Артуро Алвиса Перейры была сформирована отдельная штурмовая эскадрилья ВВС Биафры, которая достаточно успешно воевала с нигерийской авиацией в небе над самопровозглашенным государством. Однако, даже присутствие опытных иностранных летчиков не могло кардинально изменить ситуацию, учитывая значительное превосходство правительственных войск как на суше, так и на море и в воздухе. Тем более, что и нигерийские ВВС использовали помощь иностранных военных специалистов, в том числе привлеченных пилотов из арабских стран.

Завершающий этап войны. Крах Биафры

30 июня 1969 г. правительство Нигерии, чтобы усилить экономический и социальный эффект войны против Биафры, запретило Красному Кресту оказывать помощь мирному населению самопровозглашенного государства. К этому времени пять миллионов человек — военных и мирных жителей — оставались на территории общей площадью в 2 тыс. км². Началось массированное наступление правительственных войск. Командование правительственными войсками, наступавшими на Биафру, в этот период осуществлял командир 3-й дивизии морской пехоты Олусегун Обасанджо.

По национальности этот талантливый тридцатидвухлетний офицер относился к народу йоруба, но именно ему было суждено сыграть одну из ключевых ролей в гражданской войне, развязанной в интересах северян. Кстати, впоследствии Обасанджо стал президентом Нигерии. Против Биафры была сосредоточена группировка войск общей численностью в 180 тысяч военнослужащих, оснащенная авиацией, артиллерией и бронетехникой. Естественно, что у Биафры сил для противостояния подобному воинству просто не было. В течение нескольких дней в начале января 1970 г. пали подряд города, до последнего момента находившиеся под контролем Биафры. Генерал Оджукву вместе с семьей и несколькими соратниками бежал из Биафры на самолете. Перед этим лидер игбо передал полномочия президента Биафры своему заместителю генералу Филиппу Эфионгу. Последний 13 января 1970 г. в г. Амичи и подписал акт о капитуляции Биафры.

По национальности этот талантливый тридцатидвухлетний офицер относился к народу йоруба, но именно ему было суждено сыграть одну из ключевых ролей в гражданской войне, развязанной в интересах северян. Кстати, впоследствии Обасанджо стал президентом Нигерии. Против Биафры была сосредоточена группировка войск общей численностью в 180 тысяч военнослужащих, оснащенная авиацией, артиллерией и бронетехникой. Естественно, что у Биафры сил для противостояния подобному воинству просто не было. В течение нескольких дней в начале января 1970 г. пали подряд города, до последнего момента находившиеся под контролем Биафры. Генерал Оджукву вместе с семьей и несколькими соратниками бежал из Биафры на самолете. Перед этим лидер игбо передал полномочия президента Биафры своему заместителю генералу Филиппу Эфионгу. Последний 13 января 1970 г. в г. Амичи и подписал акт о капитуляции Биафры. Война в Биафре стала крупнейшим вооруженным конфликтом на территории Западной Африки в 1960-е годы. В результате боевых действий и геноцида мирного населения погибло до двух миллионов жителей Восточной Нигерии, в первую очередь — представителей народности игбо. Потери федеральных войск составили около 200 000 военнослужащих. Восточные штаты остались в составе Нигерии, а центральное правительство смогло сохранить контроль над нефтяными месторождениями. С этого времени, несмотря на то, что президентами Нигерии могли становиться представители самых разных этнических групп, фактически доминирование в стране оказалось в руках северян. Будучи более сплоченными и агрессивными, они неоднократно повторяли акты массового насилия против выходцев из южных областей страны.

Что касается судеб ключевых фигур войны в Биафре, то они сложились по-разному. Генерал-майор Якубу Говон, возглавлявший страну во время гражданской войны, был свергнут в 1975 году в результате военного переворота, организованного бывшими соратниками и покинул страну. Затем он вернулся в Нигерию и занялся нефтяным бизнесом. 19 октября минувшего 2014 года он отметил свой юбилей — ему минуло 80 лет. Муртала Мухаммед — фактический организатор и руководитель военного переворота в 1966 году, с которого и началась история гражданской войны, во время операции против Биафры командовал 2-й пехотной дивизией, затем был генеральным инспектором войск связи. В 1975 г. он, после военного переворота, свергнувшего Якубу Говона, возглавил страну. Во время руководства Нигерией считался прогрессивным правителем, проводил реформы, направленные на сокращение коррупции и улучшение жизни населения. Возможно за это он и поплатился жизнью — 13 февраля 1976 года, меньше чем через год после прихода к власти, 37-летний генерал Муртала Мухаммед был расстрелян в своем автомобиле. Командовавший 3-й дивизией морской пехоты Олусегун Обасанджо во время кратковременного правления Мурталы Мухаммеда получил погоны генерала армии, стал начальником Генерального штаба и вице-президентом Нигерии. Когда Мурталу Мухаммеда застрелили, Олусегун Обасанджо стал новым президентом страны. Он управлял Нигерией в 1976-1979гг. и повторно — в 1999-2007 гг., во второй раз победив на демократических выборах.

Лидер Биафры Чуквемека Одумвегу Оджукву после поражения своих войск бежал из страны, однако в 1982 г. был помилован и вскоре вернулся из эмиграции. Он занимался политической деятельностью в организациях народа игбо, некоторое время провел в тюрьме, затем вновь активно участвовал в общественно-политических движениях игбо. Скончался от болезни в 2011 г. в возрасте 78 лет. Филипп Эфионг — начальник генерального штаба армии Биафры и преемник Оджукву, подписавший акт капитуляции, умер в 2003 году в возрасте 78 лет. Шведский пилот Карл Густав фон Розен в 1974 г. вернулся в Эфиопию, где продолжал службу пилотом авиации и участвовал в гуманитарных миссиях. В 1977 г. он, несмотря на преклонный возраст, участвовал в качестве военного летчика в Огаденской войне между Эфиопией и Сомали. Погибнуть же легендарному пилоту, вся жизнь которого была связана с авиацией, Африкой и африканскими войнами, пришлось не в воздухе, а на земле. 13 июля 1977 г. он был убит во время атаки сомалийцев возле города Годе, не дожив менее месяца до 68-летия.

В восточных штатах Нигерии в настоящее время действует Движение за восстановление суверенного государства Биафра, которое, однако, использует ненасильственные методы. При этом оно сотрудничает с партизанским Движением за освобождение дельты Нигера, которое представляет интересы другого южного народа — иджо. Учитывая рост исламского фундаментализма на севере Нигерии и укрепление позиций северян в стране в целом, позволяющее им оказывать влияние на политику центрального правительства, не исключено, что возможны и дальнейшие попытки возрождения сепаратистских настроений среди христианского населения юго-восточной части Нигерии.

Ситуация в юго-восточных штатах усугубляется тем, что местное население выступает против эксплуатации нефтяных месторождений в интересах центрального правительства и транснациональных корпораций. Боевики Движения за освобождение дельты Нигера осуществляют регулярные вооруженные налеты на нефтяные объекты, вступают в столкновения с правительственными войсками и полицией. Однако за спиной Нигерии стоят Соединенные Штаты и Великобритания, которые не желают перехода нефтяных месторождений в руки неуправляемых сепаратистов и предпочитают иметь дело с центральным правительством. Даже активизация исламистов в Северной Нигерии, жестко карающих за любые отклонения от шариатского законодательства и порой совершающих нападения на христианское население, не является для Запада серьезной причиной критиковать правительство Нигерии. Зачем терять проверенного нефтяного партнера?

Информация