Те, кого не жалко

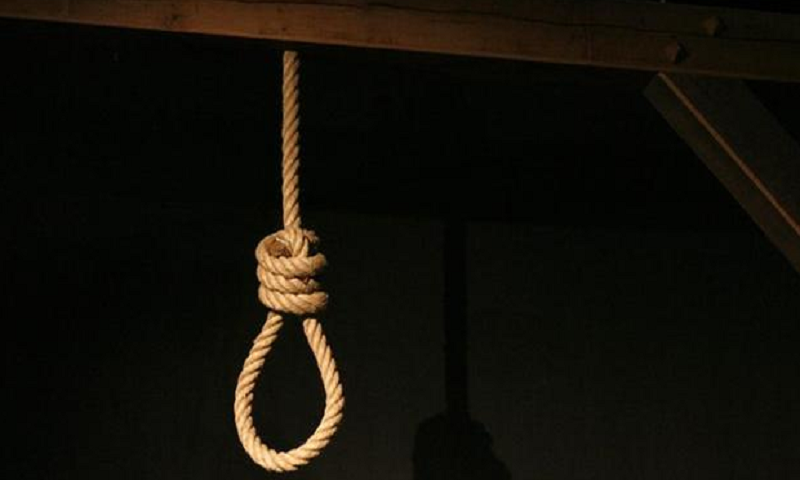

В настоящее время уже можно с уверенностью сказать, что отмена смертной казни в Российской Федерации была мерой крайне несвоевременной и непродуманной. Разгул преступности в период крупных политических потрясений можно остановить лишь адекватным наказанием. В противном случае начинается повальная криминализация общества.

Современная Россия не одинока в своих сомнениях. После известных событий с расстрелом журналистов во Франции вновь стали слышны голоса, призывающие вернуть в страну смертную казнь. По иронии судьбы последний казнённый во Франции и в Западной Европе вообще преступник имел арабское происхождение. Хамид Джандуби был казнён на гильотине 10 сентября 1977 года за пытки и убийство своей подруги, коренной француженки. В те времена Франция была весьма «нетолерантной» страной.

В Азии же, где нравы проще, иное и отношение к наказанию. Например, в Пакистане, потрясенном громким террористическим актом в школе, власти не только мгновенно отменили мораторий на смертную казнь, но массово начали приводить уже вынесенные приговоры в исполнение.

На заявление о том, что смертная казнь — удел отсталых стран, можно возразить, что данная мера наказания применяется в США (как в отдельных штатах, так и за федеральные преступления), Китае, Японии, Тайване, Белоруссии, а также имеется в законодательстве целого ряда стран, от Израиля до Южной Кореи, но применяется крайне редко.

Традиционно казнь рассматривается не столько как возмездие, сколько мера защиты общества от серийных убийц, насильников и террористов. В основе такой практики лежит понимание, что оставшись в живых, преступник такого ранга принесёт гораздо больше вреда обществу, государству и экономике. Отдельно в ряде стран, где смертная казнь отсутствует в мирное время, она оставлена для времени военного.

Вопреки устоявшемуся в «цивилизованном» мире мнению, на Руси, а позднее в Московском царстве и Российской империи смертной казнью не злоупотребляли. По сравнению и с Западом и с Востоком монархическая Россия была относительно гуманным государством. В рамках своей эпохи, разумеется. Советская власть в этом смысле была принципиально иной, порой, запредельно жестокой, но в целом сама необходимость смертной казни никем не отрицалась. Менялся только список преступлений и порядок исполнения приговора. Лишь в 1996 году, ради членства в Совете Европы, Борис Ельцин отказался от высшей меры. С тех пор мы имеем сразу два отрицательных эффекта: присутствие в откровенно бесполезной организации и отсутствие адекватного наказания за исключительные преступления. Юридически смертная казнь до сих пор не отменена (в отличие, к примеру, от Украины), но на её исполнение наложен мораторий.

Ежегодно на содержание тех, кого уже не должно быть в этом мире, тратятся десятки миллионов рублей. Вопрос о целесообразности такого "гуманизма" встает практически после каждого громкого преступления с большим количеством жертв. Прежде всего, это террористические акты, особенно, подобные Беслану. Очевидно, что совершающие подобное, никогда не раскаются в содеянном, как и избежавшие наказания нацисты до конца дней искренне верили, что воевали за единую Европу.

Волна исламистского террора, захлестнувшая РФ в нулевых, вернула дискуссии о возрождении высшей меры. Всё чаще её требуют распространить и на экономические преступления, как было в Советском Союзе и как есть в Китае. Есть понимание, что от деятеля уровня Сердюкова вреда не меньше, чем от среднестатистического маньяка. Однако именно на этом уровне вопрос спускается на тормозах по вполне понятным причинам. Другая причина заключается в том, что многие чиновники не хотят терять свои хорошо оплачиваемые места в международных организациях, которые им придётся освободить в случае возвращения высшей меры. Помимо прочего, можно ожидать и новой серии обвинений из-за рубежа, прежде всего, Евросоюза.

Однако всё это кажется маловажным, если вспомнить, что лежит на другой чаше весов. По-настоящему мудрому государственному мужу очевидно, что лучше прослыть «нетолерантным», но защитить общество от преступности и терроризма, чем сохранять жизни тех, кто этого не достоин. Особенно, если в годину бедствий страна решится-таки встать на мобилизационный путь развития.

Информация