Анархисты после Февральской революции: между героической службой в Красной Армии и антисоветским терроризмом

После Февральской революции 1917 года анархисты активизировали свою деятельность в бывшей Российской империи. Вернулись из эмиграции наиболее видные представители движения, в том числе и идеолог анархистского коммунизма Петр Кропоткин. Политические заключенные вышли из тюрем (среди них был, в частности, Нестор Махно — впоследствии легендарный вождь крестьянского анархистского движения Восточной Украины). Вместе с большевиками, левыми социалистами-революционерами, социалистами-революционерами-максималистами и некоторыми другими более мелкими объединениями, анархисты представляли крайне левый фланг российской политической сцены, выступая против «буржуазного» Временного правительства, за новую революцию.

Анархисты в дни Революции

Центрами анархистской пропаганды стали Петроград, Москва, Харьков, Одесса, Киев, Екатеринослав, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону и многие другие города страны. Анархистские группы действовали на многих предприятиях, в воинских частях и на кораблях, проникали анархистские агитаторы и в сельские районы. В период между февралем и октябрем 1917 года численность анархистов выросла неимоверно: так, если в марте 1917 года на собрании петроградских анархистов-коммунистов присутствовало всего лишь 13 человек, то несколько месяцев спустя, в июне 1917 года, на конференции анархистов в захваченной ими даче бывшего царского министра внутренних дел Дурново присутствовали представители 95 заводов и воинских частей Петрограда.

Наряду с большевиками и левыми эсерами анархисты сыграли заметную роль в Октябрьской революции 1917 года. Так, в состав Петроградского Военно-Революционного Комитета (фактического штаба восстания) входили анархисты — лидер Петроградской федерации анархистов-коммунистов Илья Блейхман, анархо-синдикалисты Владимир Шатов и Ефим Ярчук. Анархисты-коммунисты Александр Мокроусов, Анатолий Железняков, Иустин Жук, анархо-синдикалист Ефим Ярчук непосредственно командовали отрядами красногвардейцев, решавших в дни Октября определенные боевые задачи. Столь же активно участвовали анархисты и в революционных событиях в провинции, в том числе и в Ростове-на-Дону и Нахичевани, где в свержении Каледина вместе с большевиками принимали участие активисты Донской федерации анархистов-коммунистов и Ростовско-Нахичеванской группы анархистов-коммунистов. В Восточной Сибири анархисты играли одну из ключевых ролей в формировании местных отрядов Красной гвардии, а затем — партизанских соединений, сражавшихся против войск адмирала Колчака, атамана Семенова, барона Унгерна фон Штернберга.

Однако, едва укрепившись во власти после свержения Временного правительства, большевики начали политику подавления своих оппонентов «слева» — анархистов, максималистов, левых эсеров. Уже в 1918 году начались планомерные репрессии против анархистов в самых разных городах Советской России. При этом большевистские власти утверждали, что их репрессивные меры не направлены против «идейных» анархистов, а ставят своей целью лишь уничтожение «бандитов, прикрывающихся флагом анархизма». Последние, действительно, в годы революции часто прикрывались названиями анархистских или эсеровских организаций, с другой стороны — и многие революционные группы не брезговали при случае откровенной уголовщиной, включая кражи, грабежи, разбойные нападения, торговлю оружием или наркотиками. Естественно, что большевикам, пытавшимся обеспечить общественный порядок, приходилось в случае необходимости разоружать, а то и уничтожать подобные отряды. Кстати, о таких анархистах — любителях пограбить и поспекулировать крадеными или дефицитными товарами — писал и сам Нестор Махно в своих «Воспоминаниях».

Отношения между анархистами и большевиками особенно обострились в годы Гражданской войны. На путь открытого противостояния с новой властью встали, во-первых, крестьянское повстанческое движение Восточной Украины, образовавшее анархическую республику с центром в Гуляй-Поле и повстанческую армию под руководством Нестора Махно, во-вторых — некоторые анархистские группы в столицах и других городах Советской России, объединившиеся во Всероссийский центральный комитет революционных партизан («анархисты подполья») и приступившие к террористическим актам против представителей советской власти, в-третьих — повстанческие движения на Урале, в Западной и Восточной Сибири, среди руководителей которых было немало анархистов. Ну, и, наконец, матросы и рабочие Кронштадта, в 1921 году выступившие против политики советского правительства — среди их лидеров также были анархисты, хотя само движение в целом тяготело к крайне левому крылу коммунистов — т.н. «рабочей оппозиции».

Идейные течения и политическая практика

Как и до революций 1917 года, российский анархизм в послереволюционный период не представлял собой единое целое. Выделялись три основных направления — анархо-индивидуализм, анархо-синдикализм и анархо-коммунизм, каждое из которых имело еще по нескольку ответвлений и модификаций.

Анархо-индивидуалисты. Первые сторонники анархо-индивидуализма, восходящего к учению немецкого философа Каспара Шмидта, написавшего под псевдонимом «Макс Штирнер» знаменитую книгу «Единственный и его собственность», появились в России еще в 50-е-60-е годы девятнадцатого века, но лишь к началу ХХ века они смогли более-менее оформиться идеологически и организационно, хотя и не достигли того уровня организованности и активности, который был присущ анархистам синдикалистского и коммунистического направлений. Анархо-индивидуалисты больше внимания уделяли теоретической и литературной деятельности, чем практической борьбе. В результате в 1905-1907 гг. заявила о себе целая плеяда талантливых теоретиков и публицистов анархо-индивидуалистического направления, среди которых первыми были Алексей Боровой и Огюст Виконт.

После Октябрьской революции 1917 года внутри анархо-индивидуализма выделилось несколько самостоятельных направлений, претендующих на первенство и громко о себе заявляющих, но на практике ограничивавшихся лишь выпуском печатных изданий и многочисленными декларациями.

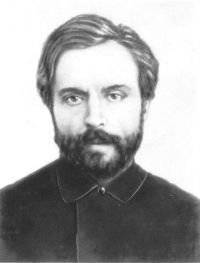

Лев Черный (на фото) выступил с пропагандой «ассоциационного анархизма», который представлял собой дальнейшее творческое развитие идей, заложенных Штирнером, Пьером Жозефом Прудоном и Бенджамином Тэккером. В экономической сфере ассоциационный анархизм выступал за сохранение частной собственности и мелкотоварного производства, в политической требовал уничтожения государственной власти и административного аппарата.

Лев Черный (на фото) выступил с пропагандой «ассоциационного анархизма», который представлял собой дальнейшее творческое развитие идей, заложенных Штирнером, Пьером Жозефом Прудоном и Бенджамином Тэккером. В экономической сфере ассоциационный анархизм выступал за сохранение частной собственности и мелкотоварного производства, в политической требовал уничтожения государственной власти и административного аппарата. Другое крыло анархо-индивидуализма представляли весьма экстравагантные братья Владимир и Абба Гордины — сыновья раввина из Литвы, получившие традиционное иудейское образование, но ставшие анархистами. Братья Гордины осенью 1917 года заявили о создании нового направления в анархизме — пананархизма. Пананархизм представлялся им как идеал всеобщей и немедленной анархии, движущей силой движения должны были стать «толпы босяков и люмпенов», в чем Гордины следовали концепции М.А.Бакунина о революционной роли люмпен-пролетариата и взглядам «анархистов-коммунистов-безначальцев», действовавших в годы революции 1905-1907 гг. В 1920 году, «модернизировав» пананархизм, Абба Гордин заявил о создании нового направления, названного им анархо-универсализм и соединявшего основные положения анархо-индивидуализма и анархо-коммунизма с признанием идеи мировой коммунистической революции.

Впоследствии из анархо-универсализма выделилось еще одно ответвление — анархо-биокосмизм, лидером и теоретиком которого стал А.Ф.Святогор (Агиенко), опубликовавший в 1922 году свою работу «Доктрина отцов и анархизм-биокосмизм». Биокосмисты видели идеал анархии в максимальной свободе отдельной личности и человечества в целом в будущую эпоху, предлагая человеку распространить свое могущество на просторы Вселенной, а также добиться физического бессмертия.

Анархо-синдикалисты. Сторонники анархо-синдикализма считали главной и высшей формой организации рабочего класса, основным средством его социального освобождения и начальной стадией социалистической организации общества синдикаты — профсоюзы трудящихся. Отрицая парламентскую борьбу, партийную форму организации и политическую деятельность, направленную на завоевание власти, анархо-синдикалисты видели социальную революцию всеобщей стачкой трудящихся всех отраслей хозяйства, в качестве же повседневных методов борьбы рекомендовали забастовки, саботаж, экономический террор.

Анархо-синдикализм получил особенное распространение во Франции, Испании, Италии, Португалии и странах Латинской Америки, первые два десятилетия ХХ века на анархо-синдикалистских позициях находилось рабочее движение Японии, много сторонников анархо-синдикализма действовало в рядах американской организации Индустриальные рабочие мира. В России же анархо-синдикалистские идеи первоначально не получили широкого распространения. Более-менее значительная анархо-синдикалистская группа действовала в 1905-1907 гг. в Одессе и называлась «новомирцами» — по псевдониму ее идеолога Я.Кирилловского «Новомирский». Однако затем анархо-синдикалистские идеи получили признание среди анархистов других городов, в частности Белостока, Екатеринослава, Москвы. Как и представители других направлений анархизма, после подавления революции 1905-1907 гг. российские анархо-синдикалисты, хотя и не были разгромлены полностью, были вынуждены значительно снизить свою активность. Многие анархо-синдикалисты эмигрировали, в том числе в США и Канаду, где возникла целая Федерация русских рабочих.

Накануне Февральской революции в Москве действовало всего 34 анархо-синдикалиста, несколько более многочисленными были они в Петрограде. В Петрограде летом 1917 года был создан Союз анархо-синдикалистской пропаганды, который возглавили Всеволод Волин (Эйхенбаум), Ефим Ярчук (Хаим Ярчук) и Григорий Максимов. Главной целью Союз считал социальный переворот, который был должен уничтожить государство и организовать общество в виде федерации синдикатов. Союз анархо-синдикалистской пропаганды вполне оправдывал свое название и вел активную деятельность на фабриках и заводах. Вскоре под контролем анархо-синдикалистов оказались союзы металлистов, портовых рабочих, булочников, отдельные фабрично-заводские комитеты. Синдикалисты проводили линию на установление действительного рабочего контроля на производстве и защищали ее на первой конференции фабрично-заводских комитетов Петрограда в мае — ноябре 1917 года.

Отдельные анархо-синдикалисты активно участвовали в Октябрьской революции, в частности Ефим Ярчук и Владимир Шатов («Билл» Шатов, вернувшийся после революции из США, где он был активистом Федерации русских рабочих США и Канады) входили в состав Петроградского Военно-революционного комитета, осуществлявшего руководство Октябрьской революцией. С другой стороны, часть анархо-синдикалистов с первых же дней Октябрьской революции заняла ярко выраженные антибольшевистские позиции, не стесняясь пропагандировать их в своей официальной прессе.

Анархо-коммунисты. Анархо-коммунисты, сочетавшие требование уничтожения государства с требованием установления всеобщей собственности на средства производства, организации производства и распределения на коммунистических принципах, и во время революции 1905-1907, и во время революций и Гражданской войны составляли большинство российских анархистов. Теоретик анархо-коммунизма Петр Кропоткин негласно признавался духовным лидером всего российского анархизма, причем его авторитет не пытались оспорить даже те его идеологические оппоненты, которые полемизировали с ним на страницах анархистской печати.

Весной 1917 года, после того, как из-за границы вернулись эмигранты, а из мест заключения — политические заключенные анархо-коммунисты, были воссозданы анархо-коммунистические организации в Москве, Петрограде, Самаре, Саратове, Брянске, Киеве, Иркутске, Ростове-на-Дону, Одессе и многих других городах. Среди теоретиков и лидеров анархо-коммунистического направления выделялись, кроме П.А.Кропоткина, также Аполлон Карелин, Александр Атабекян, Петр Аршинов, Александр Ге (Голберг), Илья Блейхман.

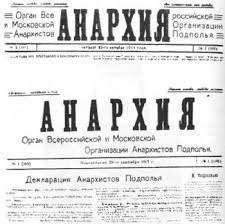

Центром собирания сил анархо-коммунистов, действовавших к лету 1917 года в 59 населенных пунктах, стала Московская Федерация анархических групп (МФАГ), основанная 13 марта 1917 года и издававшая с 13 сентября 1917 года по 2 июля 1918 года газету «Анархия» под редакцией Владимира Бармаша. Октябрьскую революцию анархо-коммунисты поддержали и приветствовали, анархо-коммунисты Илья Блейхман, Иустин Жук и Константин Акашев входили в Петроградский Военно-революционный комитет, Анатолий Железняков и Александр Мокроусов командовали отрядами красногвардейцев, штурмовавших Зимний дворец, видную роль играли анархо-коммунисты и в провинции (в частности, в Иркутске, где колоссальное значение для революционного движения имела фигура «сибирского батьки» Нестора Александровича Каландаришвили — грузинского анархиста, ставшего вождем восточносибирских партизан).

По мере укрепления позиций большевистской партии и отстранения от реальной власти представителей других социалистических направлений, в российском анархизме произошло размежевание в вопросе об отношении к новой власти. В результате этого размежевания к концу Гражданской войны в рядах анархистского движения были как ярые противники советской власти и большевистской партии, так и люди, готовые с этой властью сотрудничать, идти работать в органы администрации и даже отречься от прежних взглядов и вступить в большевистскую партию.

Вместе с большевиками — за Советскую власть

Примечательно, что размежевание на сторонников и противников сотрудничества с советской властью происходило в рядах анархистов совершенно независимо от их принадлежности к тому или иному направлению — и среди анархо-коммунистов, и среди анархо-синдикалистов, и среди анархо-индивидуалистов были как приверженцы советской власти, так и те, кто выступал с ее горячей критикой и даже с оружием в руках против нее.

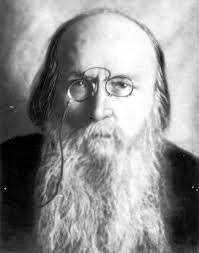

Лидерами «просоветского» направления в анархизме первых послереволюционных лет стали Александр Ге (Голберг) и Аполлон Карелин (на фото) — анархо-коммунисты, вошедшие в состав ВЦИК. Ге в 1919 году погиб, будучи командирован на Северный Кавказ в качестве оперуполномоченного ЧК, а Карелин продолжал легальную анархистскую деятельность в рамках руководимой им Всероссийской федерации анархистов-коммунистов (ВФАК).

После окончания Гражданской войны в рядах анархистов, готовых к сотрудничеству с советской властью, появилась тенденция к слиянию с большевистской партией. С пропагандой «анархо-большевизма» выступили такие известные фигуры дореволюционного анархизма как Иуда Гроссман-Рощин (последний даже стал близким другом Луначарского и самого Ленина) и Илья Гейцман, а в 1923 году в газете «Правда» появилось весьма примечательное и характерное для того времени заявление «анархистов-коммунистов», в котором утверждалось, что русский рабочий класс шесть лет ведет опасную борьбу с мировым капиталом, будучи лишен возможности прийти к безвластному строю: «Только через диктатуру пролетариата можно избавиться от власти капитала, уничтожить милитаризм и организовать производство и распределение на новых началах. Лишь после окончательной победы и после подавления всех попыток буржуазии к реставрации можно говорить о ликвидации государства и власти вообще. Кто оспаривает этот путь, не выдвигая иного, более достойного, тот прямому действию и организации победы фактически предпочитает жалкое кружковое кустарничество, внутреннюю пассивность и неосуществимые иллюзии — все это под прикрытием революционной фразы. Такое бессилие и дезорганизация со стороны международного анархизма вливают новые силы в потрясенную войной организацию буржуазии». Далее следовал призыв к товарищам-анархистам «не распылять революционных сил в капиталистических странах, сплотиться вместе с коммунистами вокруг единственных революционных органов прямого действия — Коминтерна и Профинтерна, создать прочные базы в борьбе с наступающим капиталом и прийти, наконец, на помощь Русской Революции».

После окончания Гражданской войны в рядах анархистов, готовых к сотрудничеству с советской властью, появилась тенденция к слиянию с большевистской партией. С пропагандой «анархо-большевизма» выступили такие известные фигуры дореволюционного анархизма как Иуда Гроссман-Рощин (последний даже стал близким другом Луначарского и самого Ленина) и Илья Гейцман, а в 1923 году в газете «Правда» появилось весьма примечательное и характерное для того времени заявление «анархистов-коммунистов», в котором утверждалось, что русский рабочий класс шесть лет ведет опасную борьбу с мировым капиталом, будучи лишен возможности прийти к безвластному строю: «Только через диктатуру пролетариата можно избавиться от власти капитала, уничтожить милитаризм и организовать производство и распределение на новых началах. Лишь после окончательной победы и после подавления всех попыток буржуазии к реставрации можно говорить о ликвидации государства и власти вообще. Кто оспаривает этот путь, не выдвигая иного, более достойного, тот прямому действию и организации победы фактически предпочитает жалкое кружковое кустарничество, внутреннюю пассивность и неосуществимые иллюзии — все это под прикрытием революционной фразы. Такое бессилие и дезорганизация со стороны международного анархизма вливают новые силы в потрясенную войной организацию буржуазии». Далее следовал призыв к товарищам-анархистам «не распылять революционных сил в капиталистических странах, сплотиться вместе с коммунистами вокруг единственных революционных органов прямого действия — Коминтерна и Профинтерна, создать прочные базы в борьбе с наступающим капиталом и прийти, наконец, на помощь Русской Революции». Несмотря на то, что заявление было озвучено от имени анархо-коммунистов, первоначально его подписало шесть анархистов-индивидуалистов — Л.Г. Симанович (рабочий-шорник, революционный стаж с 1902), М.М. Михайловский (врач, революционный стаж с 1904), А.П.Лепин (рабочий-маляр, революционный стаж с 1916), И.И. Васильчук (Шидловский, рабочий, революционный стаж с 1912), Д.Ю. Гойнер (электротехник, революционный стаж с 1900) и В.З.Виноградов (интеллигент, революционный стаж с 1904 года). Впоследствии добавили свои подписи анархо-коммунисты И.М.Гейцман и Е.Тиновицкий и анархо-синдикалисты Н.Белковский и Э.Ротенберг. Таким образом, «анархо-большевики», как их с негативным оттенком именовали другие участники анархистского движения, стремились легитимизировать новую власть в глазах товарищей по революционной борьбе.

«Набат» Барона и «Черная гвардия» Черного

Однако другие анархисты не стали отказываться от идеи абсолютного безвластия и классифицировала большевиков как «новых угнетателей», против которых следовало немедленно начинать анархическую революцию. Весной 1918 г. в Москве была создана Черная Гвардия. Появление этого вооруженного формирования анархистов стало ответом на создание советским правительством Красной Армии в феврале 1918 г. Непосредственно созданием Черной Гвардии занялась Московская федерация анархических групп (МФАГ). Вскоре активистам МФАГ удалось сплотить в Черную Гвардию боевиков из организаций с говорящими названиями «Смерч», «Ураган», «Лава» и т.д. В рассматриваемый период московские анархисты занимали не менее 25 захваченных ими особняков и представляли собой неуправляемые вооруженные отряды, создававшиеся по принципам личного знакомства, идеологической направленности, национальной и профессиональной принадлежности.

Работу по созданию Черной Гвардии возглавлял секретарь МФАГ Лев Черный. На самом деле его звали Павел Дмитриевич Турчанинов (1878-1921). Выходец из дворянской семьи, Лев Черный начал свой революционный путь еще в дореволюционной России, потом долгое время жил в эмиграции. Февральскую революцию он встретил анархо-индивидуалистом, однако это не помешало ему вместе с представителями других направлений в анархизме создать МФАГ и Черную Гвардию. Последняя, по мнению ее основателей, должна была стать вооруженным подразделением анархистского движения и в конечном итоге не только осуществлять задачи по охране анархистских штаб-квартир, но и подготовиться к возможному противостоянию с большевиками и их Красной Армией. Естественно, что создание Черной Гвардии пришлось не по душе московским большевикам, которые потребовали ее немедленного роспуска.

5 марта 1918 г. Черная Гвардия официально заявила о своем создании, а уже 12 апреля 1918 г. руководитель ВЧК Феликс Дзержинский отдал приказ о разоружении Черной Гвардии. Отряды чекистов приступили к штурму особняков, в которых базировались анархистские отряды. Наиболее ожесточенное сопротивление оказали анархисты, занимавшие особняки на Поварской улице и Малой Дмитровке, где размещалась штаб-квартира Московской федерации анархических групп. За одну только ночь было убито 40 анархистских боевиков и 12 сотрудников МЧК. В особняках, помимо идейных анархистов, чекистами было задержано большое количество уголовников, профессиональных преступников, а также обнаружены похищенные вещи и драгоценности. Всего московским чекистам удалось задержать 500 человек. Несколько десятков задержанных вскоре отпустили — они оказались идейными анархистами, не причастными к грабежам. Кстати, о том, что операция МЧК не ставила своей целью борьбу с анархизмом, а осуществлялась для противодействия уголовной преступности, официально заявил и сам Феликс Дзержинский. Однако через три года операция по «зачистке» анархистского движения в Москве была повторена. В этот раз ее результаты оказались для анархистов более плачевными — так, был расстрелян за антисоветскую деятельность секретарь МФАГ Лев Черный.

Одним из лидеров непримиримого крыла анархистов стал Арон Барон. Арон Давидович Барон — Факторович (1891-1937) принимал участие в анархистском движении еще с дореволюционных лет, затем эмигрировал в США, где активно проявлял себя в американском рабочем движении. После Февральской революции 1917 г. Барон вернулся в Россию и достаточно быстро стал одним из ведущих активистов анархистского движения первых послереволюционных лет.

Он организовал собственный партизанский отряд, который принимал участие в обороне Екатеринослава от германских и австрийских войск (кстати, помимо отряда Барона в обороне города участвовали отряды левых эсеров Ю.В. Саблина и В.И. Киквидзе, бронепоезд Л.Г. Мокиевской — Зубок, «червонные казаки» В.М. Примакова). Позже Барон участвовал в организации обороны Полтавы и даже был некоторое время революционным комендантом этого города. Когда на территории Украины была установлена Советская власть, Барон проживал в Киеве. Он принял решение продолжить дальнейшую борьбу — теперь уже против большевиков, и вошел в руководство группы «Набат». На базе этой группы была создана знаменитая Конфедерация анархистских организаций Украины «Набат», которая разделяла идеологию «единого анархизма» — т.е. объединения всех радикальных противников государственного строя, вне зависимости от их конкретных идейных разногласий. В Конфедерации «Набат» Барон занимал руководящие позиции.

Он организовал собственный партизанский отряд, который принимал участие в обороне Екатеринослава от германских и австрийских войск (кстати, помимо отряда Барона в обороне города участвовали отряды левых эсеров Ю.В. Саблина и В.И. Киквидзе, бронепоезд Л.Г. Мокиевской — Зубок, «червонные казаки» В.М. Примакова). Позже Барон участвовал в организации обороны Полтавы и даже был некоторое время революционным комендантом этого города. Когда на территории Украины была установлена Советская власть, Барон проживал в Киеве. Он принял решение продолжить дальнейшую борьбу — теперь уже против большевиков, и вошел в руководство группы «Набат». На базе этой группы была создана знаменитая Конфедерация анархистских организаций Украины «Набат», которая разделяла идеологию «единого анархизма» — т.е. объединения всех радикальных противников государственного строя, вне зависимости от их конкретных идейных разногласий. В Конфедерации «Набат» Барон занимал руководящие позиции. Взрыв в Леонтьевском переулке

Известнейшей террористической акцией российских анархистов в первые годы советской власти стала организация взрыва Московского комитета РКП (б) в Леонтьевском переулке. Взрыв произошел 25 сентября 1919 года, его жертвами стало 12 человек. 55 присутствовавших в здании в момент взрыва получили ранения различной степени тяжести. Собрание в Московском горкоме РКП (б) в этот день посвящалось вопросам агитации и организации учебно-методической работы в партийных школах. Обсудить эти проблемы собралось около 100-120 человек, в том числе видные представители Московского городского комитета РКП (Б) и ЦК РКП (б), такие как Бухарин, Мясников, Покровский и Преображенский. Когда часть собравшихся после выступлений Бухарина, Покровского и Преображенского стала расходиться, раздался громкий треск.

Бомба детонировала через минуту после броска. В полу помещения была пробита дыра, выбиты все стелка, сорваны рамы и некоторые двери. Мощность взрыва была такой, что рухнула задняя стена здания. На протяжении ночь с 25 на 26 сентября происходила расчистка завалов. Выяснилось, что жертвами террористического акта стали несколько сотрудников Московского горкома РКП (б), в том числе секретарь горкома Владимир Загорский, а также член Реввоенсовета Восточного фронта Александр Сафонов, член Моссовета Николай Кропотов, двое слушателей Центральной партшколы Танкус и Колбин и работники райкомов партии. В числе 55 раненых был и сам Николай Бухарин — один из наиболее авторитетных на тот период большевиков, получивший ранение в руку.

Бомба детонировала через минуту после броска. В полу помещения была пробита дыра, выбиты все стелка, сорваны рамы и некоторые двери. Мощность взрыва была такой, что рухнула задняя стена здания. На протяжении ночь с 25 на 26 сентября происходила расчистка завалов. Выяснилось, что жертвами террористического акта стали несколько сотрудников Московского горкома РКП (б), в том числе секретарь горкома Владимир Загорский, а также член Реввоенсовета Восточного фронта Александр Сафонов, член Моссовета Николай Кропотов, двое слушателей Центральной партшколы Танкус и Колбин и работники райкомов партии. В числе 55 раненых был и сам Николай Бухарин — один из наиболее авторитетных на тот период большевиков, получивший ранение в руку. В тот же день, когда в Леонтьевском переулке прозвучал взрыв, газета «Анархия» опубликовала заявление некоего Всероссийского Повстанческого Комитета Революционных Партизан, который брал на себя ответственность за совершение взрыва. Естественно, что громкое дело начала расследовать Московская Чрезвычайная Комиссия. Руководитель ВЧК Феликс Дзержинский первоначально отвергал версию о том, что к взрыву причастны московские анархисты. Ведь многих из них он знал лично по временам царской каторги и ссылки. С другой стороны, и целый ряд ветеранов анархистского движения давно принял большевистскую власть, был хорошо знаком, опять же по дореволюционным временам, с руководителями РКП (б) и вряд ли стал бы планировать подобные акции.

Однако вскоре чекистам удалось выйти на след организаторов теракта. Помог случай. В поезде под Брянском чекисты задержали для проверки документов 18-летнюю анархистку Софью Каплун, у которой при себе находилось письмо одного из лидеров КАУ «Набат» Арона Барона — Факторовича. В письме Барон прямо сообщал о том, кто стоит за взрывом в Леонтьевском переулке. Оказалось, что это все же анархисты, но не московские.

За взрывом в Леонтьевском переулке стояла Всероссийская организация анархистов подполья — нелегальная анархистская группировка, созданная участниками гражданской войны на Украине, в том числе и бывшими махновцами, для противодействия большевистской власти. Решение взорвать горком РКП (б) было принято анархистами в ответ на репрессии против махновцев на территории Украины. В июле 1919 г. в рядах Московской организации анархистов подполья числилось не более тридцати человек. Хотя у анархистов нет (и не может быть, в соответствии со спецификой идеологии) официальных лидеров, но заправляло в организации несколько человек. Во-первых, это был железнодорожный рабочий анархо-синдикалист Казимир Ковалевич, во-вторых — бывший секретарь Всероссийской федерации анархической молодежи (ВФАМ) Николай Марков, и наконец — Петр Соболев, о прошлом которого были известны лишь некие отрывочные моменты, в том числе и эпизоды работы в махновской контрразведке. В организации было создано четыре группы — 1) боевая, во главе с Соболевым, осуществлявшая разбойные нападения с целью хищения денежных средств и ценностей; 2) техническая, под руководством Азова изготовлявшая бомбы и оружие; пропагандистская, занимавшаяся под руководством Ковалевича, составлением текстов революционного характера; 4) типографская, во главе с Цинципером, занимавшаяся непосредственным обеспечением издательской деятельности организации.

Анархисты подполья вышли на связь с несколькими другими левоэкстремистскими группами, недовольными политикой большевистских властей. Прежде всего, это были отдельные кружки, входившие в состав Партии левых социалистов-революционеров и Союза социалистов — революционеров-максималистов. Представитель ПЛСР Донат Черепанов вскоре стал одним из лидеров анархистов подполья. Помимо Москвы организация создала несколько филиалов по России, в том числе в Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Брянске. В собственной типографии, оснащенной на средства, полученные от экспроприаций, анархисты подполья напечатали десятитысячными тиражами пропагандистские листовки, а также выпустили два номера газеты «Анархия», в одном из которых и содержалось громкое заявление о причастности к теракту в Леонтьевском переулке. Когда анархистам стало известно о готовящемся собрании МГК РКП (б) в здании на Леонтьевском переулке, они решили провести против собравшихся террористический акт. Тем более, что поступила информация о готовящемся приезде на собрание самого В.И. Ленина. Непосредственными исполнителями теракта стали шесть боевиков организации анархистов подполья. Соболев и Барановский кидали бомбы, Гречанников, Глагзон и Николаев охраняли акцию и Черепанов выступал в роли наводчика.

Анархисты подполья вышли на связь с несколькими другими левоэкстремистскими группами, недовольными политикой большевистских властей. Прежде всего, это были отдельные кружки, входившие в состав Партии левых социалистов-революционеров и Союза социалистов — революционеров-максималистов. Представитель ПЛСР Донат Черепанов вскоре стал одним из лидеров анархистов подполья. Помимо Москвы организация создала несколько филиалов по России, в том числе в Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Брянске. В собственной типографии, оснащенной на средства, полученные от экспроприаций, анархисты подполья напечатали десятитысячными тиражами пропагандистские листовки, а также выпустили два номера газеты «Анархия», в одном из которых и содержалось громкое заявление о причастности к теракту в Леонтьевском переулке. Когда анархистам стало известно о готовящемся собрании МГК РКП (б) в здании на Леонтьевском переулке, они решили провести против собравшихся террористический акт. Тем более, что поступила информация о готовящемся приезде на собрание самого В.И. Ленина. Непосредственными исполнителями теракта стали шесть боевиков организации анархистов подполья. Соболев и Барановский кидали бомбы, Гречанников, Глагзон и Николаев охраняли акцию и Черепанов выступал в роли наводчика. Практически сразу после того, как чекистам стали известны истинные исполнители и организаторы террористических актов, начались задержания. Казимир Ковалевич и Петр Соболев погибли в перестрелке с чекистами. Штаб-квартира подпольщиков в Красково была окружена воинским отрядом МЧК. Несколько часов чекисты пытались взять здание штурмом, после чего находившиеся внутри анархисты подорвали себя бомбами, чтобы не попасть в плен. Среди погибших на даче в Красково были Азов, Глагзон и еще четыре боевика. Барановского, Гречанникова и нескольких других боевиков удалось взять живьем. В конце декабря 1919 г. по обвинению в террористических актах было расстреляно восемь человек, задержанных Чрезвычайной Комиссией. Это были: Александр Барановский, Михаил Гречанников, Федор Николаев, Леонтий Хлебныйский, Хиля Цинципер, Павел Исаев, Александр Восходов, Александр Домбровский.

Разумеется, анархисты подполья были далеко не единственной подобной организацией в те годы. На территории Советской России действовали как крестьянские повстанческие движения, видную роль в которых играли анархисты, так и городские группировки и отряды, выступавшие против советской власти. Но совершить террористические акты, подобные взрыву в Леонтьевском переулке, более не удалось ни одной анархистской организации в Советской России.

Противодействие антисоветской деятельности анархистов было одним из основных условий выживания новой коммунистической власти. В противном случае анархистские организации могли лишь усугубить дестабилизацию обстановки в стране, что в конечном итоге привело бы к победе «белых» или расчленению страны на сферы влияния иностранных государств. Вместе с тем кое-где, в особенности в 1920-е гг., советская власть поступала неоправданно жестко по отношению к анархистам, не представлявшим для нее угрозы. Так, в 1920-е — 1930-е гг. были репрессированы многие видные в прошлом участники анархистского движения, которые давно отошли от дел и занимались конструктивной социальной деятельностью на благо страны.

Информация