Штурм и взятие Будапешта

13 февраля 1945 г. прекратила сопротивление будапештская группировка противника. В плен сдалось свыше 138 тыс. солдат и офицеров. Штурм и взятие Будапешта проводился Будапештской группой советских войск под командованием генерала И. М. Афонина (затем И. М. Манагарова) в рамках Будапештской операции. Город оборонял 188-тыс. германо-венгерский гарнизон под командованием генерала Пфеффер-Вильденбруха.

В ходе Будапештской операции 26 декабря 1944 г. войска 2-го Украинского фронта под началом маршала Р. Я. Малиновского и 3-го Украинского фронта маршала Ф.И. Толбухина окружили столицу Венгрии. Вражескому гарнизону предложили капитулировать, но ультиматум был отвергнут, а парламентёры убиты. После этого началось длительное и ожесточенное сражение за венгерскую столицу. Из взятых войсками Красной Армии столиц Европы Будапешт занял первое место по длительности уличных боев. Это было связано с тяжелой оперативной обстановкой на внешнем кольце окружения, где германское командование неоднократно пыталось пробить кольцо окружения, используя крупные подвижные бронетанковые соединения. Кроме того, советское командование, желая сохранить памятники архитектуры и не причинять городу сильных разрушений, избегало применять тяжелую артиллерию и штурмовую авиацию, что затягивало ход боевых действий.

18 января 1945 г. советские войска взяли левобережную часть венгерской столицы — Пешт. В правобережной же части венгерской столицы — холмистой Буде, превращенной немецко-венгерскими войсками в настоящий укрепрайон, яростные уличные бои продолжались еще почти четыре недели. Только после провала очередной попытки германского командования деблокировать окруженный гарнизон (к 7 февраля) будапештская группировка, потеряв надежду на освобождение, 13 февраля сдалась. В плен было взято 138-тыс. человек, целая армия.

Начало осады Будапешта

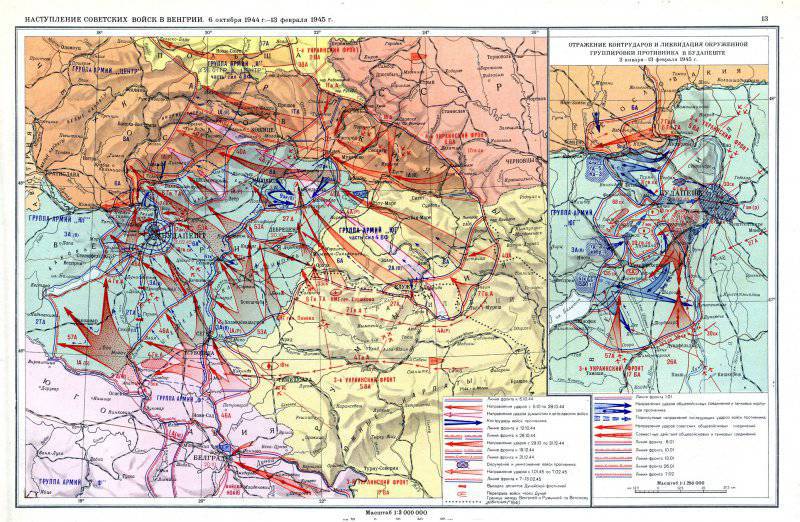

В течение октября 1944 г. войска Красной Армии в ходе Дебреценской операции заняли около трети территории Венгрии и создали предпосылки для наступления на Будапешт (Битва за Венгрию). Ставка решила продолжить наступление силами 2-го и 3-го Украинских фронтов. Ударная группировка 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского (46-я армия Шлемина, усиленная 2-м гвардейским механизированным корпусом, 7-я гвардейская армия Шумилова, 6-я гвардейская танковая армия Кравченко) 29-30 октября перешла в наступление на будапештском направлении. В течение ноября 1944 г. советские войска прорвали оборону противника между реками Тисса и Дунай и, продвинувшись до 100 км, вышла к внешнему оборонительному обводу Будапешта с юга и юго-востока. Тем временем войска 3-го Украинского фронта, разгромив противостоящие ми силы противника, захватили крупный плацдарм на западном берегу Дуная. После этого войска центра и левого крыла 2-го Украинского фронта получили задачу создать кольцо окружения вокруг венгерской столицы.

В ходе ожесточенных боев в период с 5 по 9 декабря соединения 7-й гвардейской, 6-й гвардейской танковой армий и конно-механизированной группы генерал-лейтенанта Плиева перехватили северные коммуникации будапештской группировки. Однако с запада город сразу обойти не удалось. Когда части 46-й армии в ночь на 5 декабря начали форсировать Дунай, они не смогли добиться внезапности. Вражеские войска сильным пулемётно-артиллерийским огнем уничтожили большую часть плавсредств. В результате форсирование водной преграды затянулось до 7 декабря. Медлительность войск 46-й армии позволила противнику создать прочную оборону на рубеже Эрд, озеро Веленце. Кроме того, юго-западнее, на рубеже оз. Веленце, оз. Балатон, немцы смогли остановить 4-ю гвардейскую армию Захарова из состава 3-го Украинского фронта.

12 декабря советская Ставка уточнила задачи двух фронтов. Советские армии должны были совместными ударами с северо-востока, востока и юго-запада завершить окружение и разгром будапештской группировки, взять венгерскую столицу, которая была превращена в настоящий укрепрайон с тремя оборонительными рубежами. Малиновский бросил в наступление на направлении главного удара 6-ю гвардейскую танковую и 7-ю гвардейскую армии. При этом танкисты наступали в первом эшелоне, имея отдельную полосу наступления. 20 декабря советские танкисты прорвали вражескую оборону и 5-й гвардейский танковый корпус к исходу дня овладел переправами на р. Грон в районе Калница. После этого две танковые и две механизированные бригады ринулись на юг, чтобы поддержать наступление 7-й гвардейской армии.

В ночь на 22 декабря германское командование, сконцентрировав части 6, 8-й и 3-й танковых дивизий в районе Сакалош (до 150 танков), нанесло сильный контрудар с южного направления по флангу советской танковой армии. Немецкие войска смогли прорваться в тыл 6-й гвардейской танковой армии. Однако советский ударный клин продолжил наступление и сам вышел в тыл немецкой танковой группировке. К исходу 27 декабря в результате совместных усилий советских танкистов и пехоты немецкие войска потерпели поражение. Кроме того, войска 7-й гвардейской и 6-й гвардейской танковой армий, развивая наступление в западном и южном направлениях, вышли на северный берег Дуная и завязали бои на окраинах Пешта.

Войска 3-го Украинского фронта также возобновили наступление 20 декабря 1944 г. Однако соединения 46-й и 4-й гвардейской армий не смогли прорвать вражескую оборону. Комфронта Толбухин ввёл в бой подвижные соединения — 2-й гвардейский и 7-й механизированные корпуса генерал-майоров Свиридова и Каткова. Однако ввод в бой этих соединений также не привел к решительному результату. Пришлось бросить в сражение ещё одно подвижное соединение — 18-й танковый корпус генерал-майора Говоруненко. После этого немецкую оборону удалось прорвать. Части 18-го танкового корпуса преодолели армейскую полосу обороны врага и, развивая наступление в северном направлении, 26 декабря освободили г. Эстергом. Здесь танкисты 3-го Украинского фронта установили связь с войсками 2-го Украинского фронта.

Тем временем части 2-го гвардейского мехкорпуса вышли на западную окраину Буды. Таким образом, было завершено окружение будапештской группировки. В «котел» попала 188-тыс. вражеская группировка, состоявшая из различных немецких и венгерских частей и подразделений.

Первое время обе стороны переоценивали силы друг друга, поэтому советская сторона не предпринимала атак, а немецко-венгерская — контратак. Существовали разрывы в кольце окружения, через которые сбежали некоторые немецко-венгерские части. Вечером 25 декабря из венгерской столицы ушел последний пригородный поезд, до отказа набитый разного рода функционерами-салашистами, которые боялись справедливого наказания. Местное венгерское население, утомленное войной и по большей части ненавидевшее режим Салаши, почти повсеместно приветствовало Красную Армию.

Сомнения германо-венгерского командования

Немецкое и венгерское военное командование считало, что Будапешт не стоит оборонять в условиях полного окружения. Командующий группой армий «Юг» Йоханнес Фриснер обратился с просьбой к верховному командованию, чтобы в случае прорыва линии обороны частями Красной Армии отвести немецкие войска на западный берег Дуная. Он хотел любой ценой избежать затяжных и кровопролитных уличных боев. При этом он упирал не на военные факторы, а на антинемецкие настроения, царившие среди жителей Будапешта и возможность бунта горожан. В результате немецким войскам пришлось бы воевать на два фронта — против советских войск и восставших горожан.

Венгерское военное командование также считало возможной оборону столицы лишь в защитной зоне «Линии Аттилы». Город, после прорыва оборонительной линии и угрозы окружения, оборонять не планировали. «Национальный лидер» Венгерского государства Ференц Салаши, который захватил власть после свержения адмирала Хорти (он задумал заключить сепаратное перемирие с СССР), сразу же после прихода к власти заявил, что с военной точки зрения выгоднее эвакуировать население столицы и отвести войска в горные районы. Когда советские войска рвались к Будапешту, Салаши не предпринял практически никаких мер, чтобы усилить оборону города. Салаши не ориентировался на оборону венгерской столицы. Это было связано не только с возможным разрушением старого города, но и опасностью восстания населения (его венгерский фюрер называл «сброд большого города»). Для подавления населения столицы ни немцев, ни у венгров не было свободных сил, все боеспособные части бились на фронте. В декабре Салаши еще раз поднял вопрос о проблеме обороны Будапешта. Однако его вопрос остался без ответа.

Единственной фигурой, которая настаивала на обороне Будапешта, был Адольф Гитлер. Однако его голос был самым весомым. 23 ноября 1944 года фюрер издал приказ (после него последовала ещё целая серия подобных указаний) о необходимости драться за каждый дом и не считаться с потерями, в том числе и гражданского населения. 1 декабря Гитлер объявил Будапешт «крепостью». Комендантом города был назначен высший руководитель СС и полиции в Венгрии, генерал войск СС, обергруппенфюрер Отто Винкельман. Ему в подчинение передали 9-й горный корпус СС, которым командовал обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух. Он, по сути, стал ответственным за оборону столицы Венгрии. Его главной задачей была подготовка столицы к предстоящему штурму. Каждый каменный дом должен был стать маленькой крепостью, а улицы и кварталы превращали в бастионы. Для пресечения возможных беспорядков гражданского населения подразделения немецкой и венгерской жандармерии были подчинены командованию корпуса СС. Военная полиция была мобилизована. В городской комендатуре начали формировать специальные отряды. Из тыловиков (водителей, поваров, секретарей и пр.) стали создавать сводные роты. Так в дивизии «Фельдхернхалле» было сформировано 7 сводных рот, в 13-й танковой дивизии — 4 роты.

Таким образом, Берлин проигнорировал интересы венгерского народа. Пожелания венгерского руководства сделать Будапешт «открытым» городом и спасти его от разрушения, были отвергнуты. Германский посол Эдмонд Фезенмайер, выполнявший функции особого уполномоченного фюрера, выразился предельно ясно: «Если эта жертва позволит удержать Вену, то Будапешт можно было бы разрушить не один десяток раз».

Мнение германского командования по вопросу обороны Будапешта также не учли. Хотя Фриснер не раз пытался добиться у германской ставки разрешения изменить линию фронта в интересах группы армий. Однако всего предложение решительно отвергли. По поводу возможности удержания столицы Венгрии у командования группы армий «Юг» не было никаких сомнений. 1 декабря Фриснер приказал эвакуировать из города все находящиеся в его подчинении военные учреждения и гражданские службы. Оставшиеся службы должны были находиться в полной готовности к эвакуации. Командующий 6-й немецкой армией генерал Максимилиан Фреттер-Пико предложил отойти за «Линию Аттилы», чтобы избежать угрозы окружения. Гитлер запретил отступление. Вскоре Фриснера и Фреттер-Пико были сняты со своих должностей.

Командующий группой армий "Юг" Йоханнес Фриснер

Венгерский фюрер Ференц Салаши в Будапеште. Октябрь 1944 г.

Командир 9-го горного корпуса СС, отвественный за оборону Будапешта Карл Пфеффер-Вильденбрух

Силы будапештской группировки. Её боеспособность

В состав окруженной будапештской группировки входили: немецкие 13-я танковая дивизия, танковая дивизия «Фельдхернхалле», 8-я и 22-я кавалерийские дивизии СС, часть 271-й народно-гренадерской дивизии, части 9-го горнострелкового корпуса СС и подчиненные ему отряды, 1-й полицейский полк СС, батальон «Европа», дивизион тяжелой зенитной артиллерии (12 орудий), 12 штурмовой полк артиллерии ПВО (48 орудий) и другие части.

Венгерские войска: 10-я пехотная дивизия, 12-я резервная дивизия, 1-я танковая дивизия, часть 1-й венгерской гусарской дивизии, части 6-го дивизиона самоходных орудий (30-32 САУ), шесть дивизионов зенитной артиллерии (168 орудий), армейские артиллеристы (20-30 орудий), пять жандармских батальонов и ряд отдельных частей и соединений, включая венгерские ополчения.

По данным советского командование в районе Будапешта было окружено 188 тыс. человек (из них в плен сдалось 133 тыс. человек). В сводках командования группы армий «Юг» сообщается в конце 1944 г. в венгерской столице попало в «котёл» около 45 тыс. немецких солдат и офицеров и 50 тыс. венгров. Командование будапештской группировкой не имело точных данных о своих силах. Как отмечал начальник штаба 1-го армейского корпуса Шандор Хорват, что в течение семи недель он «не сталкивался с правдоподобными данными относительно численности боевых частей, имевшегося в их распоряжении количества оружия и боеприпасов. Не было даже схемы для выявления учтенных и неучтенных частей». Собственно управление 1-го армейского корпуса не имело в своём составе войск, кроме батальона «Будапешт», который был занят охраной важных городских объектов. Кроме того, сложно учесть добровольцев. Так в январе 1945 г. добровольцами стали многие венгерские студенты, кадеты, гимназисты и подростки, легче всего поддававшиеся на пропаганду.

Венгерская САУ «Зриньи» II (40/43M Zrínyi) на улице Будапешта

Значительная часть венгерских войск, которые оказались в окружении, старались избежать боев и проверок. Некоторые подразделения капитулировали в самом начале операции. Венгры были деморализованы проигрышем в войне, многие ненавидели немцев. Поэтому венгерские командиры старались занизить численность имеющихся в распоряжении солдат и оружия, чтобы немецкое командование не поручило им опасных заданий. Венгры предпочитали, чтобы на опасных направлениях воевали немецкие войска. К примеру, венгры заявил, что к 14 января 1945 г. численность 10-й пехотной и 12-й резервной дивизий сократилась до 300 человек, хотя документы снабжения показывали, что только 10-я дивизия поглощает провианта на 3,5 тыс. человек. То есть только по одной дивизии цифры были занижены более чем в 10 раз! Венгерские командиры считали сражение за Будапешт проигранным и не хотели лить зря кровь. В результате в боях участвовало не более трети венгерских солдат.

Многие венгерские подразделения имели слабую боеспособность, были плохо обучены и вооружены. Так перед самой осадой начали формировать специальные боевые отряды полиции. Многие из полицейских сами выразили желание защищать город. В итоге в эти отряды записалось около 7 тыс. человек. Однако полицейские не имели навыков ведения боевых действий и, столкнувшись с армейскими подразделениями, в первых же боях теряли до половины состава убитыми и ранеными.

Кроме того, многие венгерские солдаты не были идейными фашистами, поэтому при первом удобном случае сдавались в плен. Такие части немцы опасались бросать в бой, чтобы не ухудшить ситуацию. Примером такой части была 1-я венгерская танковая дивизия. Всего за две недели в декабре в дивизии дезертировало 80 человек. Причем командование дивизии не собиралось проводить даже формального расследования, и против дезертиров не было возбуждено уголовных дел. А само командование дивизии во время осады столицы засело вместе с 6-м резервным полком в складах и сидело там до конца боев. Схожую позицию занимали и другие венгерские командиры, которые имитировали борьбу. По сути, венгерские офицеры уже не хотели воевать и желали только пережить это сражение. При этом венгерские войска несли большие «потери», чем активно сражающиеся немецкие войска, они просто постепенно расходились по домам. Немецкое и венгерское командование, видимо, знало об этом, но мирилось, чтобы не получить мятеж в тылу. Кроме того, немецкие командиры получили возможность свалить вину за поражение на венгров.

Наиболее боеспособной частью венгерской части будапештской группировки были дивизионы самоходных артиллерийских установок (около 2 тыс. человек и 30 машин). Эти солдаты имели боевой опыт и хорошо сражались.

Подбитый в пригороде Будапешта венгерский танк «Turan» II с экранами на башне и корпусе. Февраль 1945 года

Поэтому всю тяжесть осады Будапешта пришлось взять на себя немецким войскам. По своему боевому духу, умению и вооружению, они намного превосходили венгров. Правда, это не означало, что все немецкие солдаты демонстрировали высокую боеспособность. Так, немецкие части СС, набранные из венгерских фольксдойче, часто не только не говорил на немецком, но и не хотели умирать за Великую Германию. Они чаще всего дезертировали. Поэтому приходилось создавать заградительные отряды. Пулеметные расчеты расстреливали без всяких предупреждений тех, кто пытался скрыться с поля боя.

Боевым ядром немецкой группировки были 13-я танковая дивизия, дивизия «Фельдхернхалле» и 8-я кавалерийская дивизия СС. Эти части имели большой боевой опыт, в них было много добровольцев, членов нацистской партии. Поэтому эти части дрались насмерть.

150-мм тяжелая самоходная гаубица «Hummel», подбитая частями Красной Армии на улице Будапешта. Февраль 1945 года

Продолжение следует…

Информация