Советская Грузия: теперь это называют «оккупацией»

Как Грузия получила «суверенитет»

Здесь следует сделать небольшое отступление. До Февральской революции 1917 г. земли Грузии входили в состав Российской империи, а грузины, бывшие одной из наиболее лояльных к российскому управлению кавказских народов, тем более в большинстве своем исповедующие православие, достаточно активно участвовали в жизни империи. При этом именно выходцы из Грузии составляли значительную часть представителей революционного движения в Закавказье и в России в целом. Грузин было много среди и большевиков, и меньшевиков, и анархистов, и эсеров. Но если часть грузинских политиков, в первую очередь радикальной направленности, как и их единомышленники из других регионов империи, не разделяли националистических настроений, то представители умеренных социал-демократов в большей степени являлись носителями сепаратистской идеологии. Именно им в большей степени и принадлежала главная роль в создании Грузинской демократической республики. Октябрьскую революцию грузинские меньшевики и эсеры встретили негативно — и в этом были солидарны с другими националистическими силами Закавказья. Более того — созданный 15 ноября 1917 г. в Тифлисе Закавказский комиссариат, осуществлявший функции правительства Закавказья, открыто поддерживал антисоветские силы в регионе.

Вместе с тем положение Закавказского комиссариата было довольно шатким. В особенности в условиях продолжающейся Первой мировой войны. Сохранялась угроза Закавказью со стороны Турции. 3 марта 1918 г. между Россией и ее противниками был подписан Брестский мир. В соответствии с его условиями, земли Карса, Ардогана и Аджарии переходили под управление Турции, что не устраивало руководство Закавказья — т.н. «Закавказский сейм». Поэтому сейм результаты Брестского мира не признал, что повлекло за собой возобновление боевых действий со стороны Турции. Силы сторон были несопоставимы. Уже 11 марта турки вошли в Эрзерум, а 13 апреля взяли Батуми. Закавказское руководство обратилось к Турции с просьбой о перемирии, однако турецкие власти выдвинули ключевое требование — выход Закавказья из состава России.

Естественно, что иного выхода, кроме как согласиться с требованиями Турции, у закавказского правительства не было. Было провозглашено создание независимой от России Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР). Таким образом, ни о какой борьбе за независимость от России не было и речи — история суверенитета государств Закавказья в революционный период неразрывно связана лишь с вынужденными уступками превосходящей по силам Турции. Кстати, турки останавливаться не собирались — несмотря на выход ЗДФР из состава России, турецкие войска заняли практически все территории, на которые претендовал Стамбул. Основным формальным поводом для продвижения турецких войск называлась забота о безопасности мусульманского населения, проживавшего в юго-западных и южных районах Грузии — на территории современной Аджарии, а также Ахалцихского и Ахалкалакского уездов.

Закавказское руководство было вынуждено обратиться к «старшему партнеру» Турции — Германии, надеясь, что Берлин сможет повлиять на Стамбул и турецкое наступление будет остановлено. Однако между Турцией и Германией действовало соглашение о сферах влияния, в соответствии с которым территория Грузии, за исключением ее «мусульманской» части (Ахалцихский и Ахалкалакский уезды Тифлисской губернии) находилась в сфере интересов Германии. Кайзеровское правительство, заинтересованное в дальнейшем разделе Закавказья, рекомендовало грузинским политикам провозгласить независимость Грузии от Закавказской Демократической Федеративной Республики. Провозглашение суверенитета Грузии, как утверждали германские руководители, становилось спасительным шагом от окончательной оккупации страны турецкими войсками.

24-25 мая 1918 г. исполком Национального совета Грузии принял рекомендацию Германии и 26 мая провозгласил независимость Грузинской Демократической Республики. В этот же день Закавказский сейм прекратил свое существование. Так, в результате политических манипуляций германских и турецких властей и появилась «независимая» Грузия. Ключевую роль в правительстве Грузинской Демократической Республики (ГДР) играли меньшевики, социалисты-федералисты и национал-демократы, однако затем руководство грузинским правительством перешло полностью в руки меньшевиков под руководством Ноя Жордания.

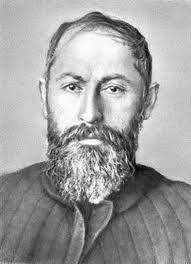

Ной Жордания (1869-1953) в молодости был одним из основателей грузинского социал-демократического движения, учился в Варшавском ветеринарном институте, как и многие другие оппозиционеры, подвергался политическим преследованиям царской власти. В годы Первой мировой войны поддерживал "оборонческую" линию Г.В. Плеханова.

Ной Жордания (1869-1953) в молодости был одним из основателей грузинского социал-демократического движения, учился в Варшавском ветеринарном институте, как и многие другие оппозиционеры, подвергался политическим преследованиям царской власти. В годы Первой мировой войны поддерживал "оборонческую" линию Г.В. Плеханова. Естественно, что «независимость» Грузии в таких условиях тут же обернулась ее полной зависимостью — сначала от Германии, а затем от Англии. Спустя два дня после провозглашения независимости, 28 мая 1918 г., Грузия подписала с Германией договор, в соответствии с которым в страну прибыло трехтысячное соединение германской армии. Позже в Грузию были переброшены германские войска с территории Украины и с Ближнего Востока. Фактически Грузия оказалась под контролем Германии — о реальной политической независимости не было и речи. Одновременно с разрешением на присутствие германских войск на своей территории Грузия была вынуждена согласиться и с территориальными претензиями Турции, передав под ее управление Аджарию, Ардаган, Артвин, Ахалцихе и Ахалкалаки. При этом, несмотря на то, что германские войска разместились на территории Грузии, а часть страны была отдана Турции, юридически Берлин так и не признал самостоятельность Грузии — не хотел обострения отношений с Советской Россией.

От германского присутствия Грузия была избавлена поражением Германии в Первой мировой войне. Однако практически сразу же после вывода германских войск с территории Грузии, появились новые «стратегические партнеры» — англичане. 17 ноября 1918 г. в Баку был переброшен корпус британских войск. Всего на территории Закавказья было размещено до 60 тысяч британских солдат и офицеров. Показательно, что в течение всего 1919 года грузинское правительство, состоявшее из местных меньшевиков, надеялось, что Грузия станет подмандатной территорией США, Великобритании или Франции, однако ни одна из западных держав не желала брать на себя ответственность за эту закавказскую страну. Независимость Грузии упорно не признавалась европейскими правительствами, поскольку последние надеялись на победу Добровольческой армии генерала А.И. Деникина в Гражданской войне в России и не желали ссориться с деникинцами.

Внутренние и внешние конфликты

Три года независимости Грузии — 1918, 1919 и 1920 гг. — были отмечены постоянными конфликтами как внутри страны, так и с ближайшими соседями. Несмотря на то, что Россия как бы и не мешала внутреннему развитию провозгласившей свою независимость Грузии, стабилизировать обстановку на территории страны не удавалось. С 1918 по 1920 гг. длилось вооруженное сопротивление грузинской власти в Южной Осетии. Три мощных восстания последовали за отказом грузинского правительства предоставить осетинам право на политическое самоопределение. Хотя еще 6-9 июня 1917 г. Национальный Совет Южной Осетии, в состав которого входили местные революционные партии — от меньшевиков и большевиков до анархистов, принял решение о необходимости свободного самоопределения Южной Осетии. Осетины выступали за Советскую власть и присоединение к Советской России, что было обусловлено руководящей ролью большевиков и их левых союзников в восстаниях в Южной Осетии. Последнее, наиболее масштабное восстание, вспыхнуло 6 мая 1920 г., после провозглашения Советской власти в Южной Осетии. 8 июня 1920 г. осетинским отрядам удалось разгромить грузинские войска и занять Цхинвал. После этого Южная Осетия заявила о своем присоединении к Советской России, что повлекло за собой вооруженное вторжение Грузии.

Кроме конфликта с осетинским населением, Грузия вступила в вооруженное противостояние с Добровольческой армией генерала А.И. Деникина. Причиной этого противостояния стал спор из-за Сочи и его окрестностей, которые грузинское руководство считало территорией Грузии. Еще 5 июля 1918 г. грузинским войскам удалось выбить красноармейцев из Сочи, после чего территория временно перешла под контроль Грузии. Несмотря на то, что Великобритания считалась основным союзником деникинцев, в планы Лондона не входило возвращение Сочи под власть России. Тем более, что англичане открыто поддерживали Грузию. Однако А.И. Деникин, несмотря на протесты и даже угрозы англичан, потребовал от грузинских властей освободить территорию Сочи.

Кроме конфликта с осетинским населением, Грузия вступила в вооруженное противостояние с Добровольческой армией генерала А.И. Деникина. Причиной этого противостояния стал спор из-за Сочи и его окрестностей, которые грузинское руководство считало территорией Грузии. Еще 5 июля 1918 г. грузинским войскам удалось выбить красноармейцев из Сочи, после чего территория временно перешла под контроль Грузии. Несмотря на то, что Великобритания считалась основным союзником деникинцев, в планы Лондона не входило возвращение Сочи под власть России. Тем более, что англичане открыто поддерживали Грузию. Однако А.И. Деникин, несмотря на протесты и даже угрозы англичан, потребовал от грузинских властей освободить территорию Сочи. 26 сентября 1918 г. деникинцы начали наступление на позиции грузинской армии и вскоре заняли Сочи, Адлер и Гагры. 10 февраля 1919 г. грузинские войска были оттеснены за реку Бзыбь. Воевать против регулярной российской армии грузинским вооруженным силам оказалось крайне сложно, более того — стало проблематично сохранить под контролем Грузии и земли Абхазии, прилегающие к Сочинскому округу. Деникин объявил территорию Абхазии также частью России и деникинские части повели наступление в сторону Сухуми. Успехи деникинцев не могли не встревожить Антанту. Вмешались англичане, напуганные стремительным наступлением деникинцев и возможностью возрождения единого российского государства. Они настояли на «нейтрализации» Сочинского округа посредством размещения там британских войск.

Практически одновременно с боевыми действиями против армии А.И. Деникина, Грузия вела войну и с соседней Арменией. Ее причиной также были территориальные споры, и лишь вмешательство Великобритании позволило прекратить боевые действия — в планы англичан не входило взаимное уничтожение друг другом двух молодых закавказских государств. 1 января 1919 г. было подписано мирное соглашение между Арменией и Грузией, согласно которому до решения Верховного Совета Антанты северная часть спорного Борчалинского уезда была передана под управление Грузии, южная — под управление Армении, а центральная — провозглашалась нейтральной территорией под управлением английского генерал-губернатора.

Отношения с Советской Россией

Все указанное время ни Великобритания, ни другие страны Антанты не признавали политическую независимость Грузии, равным образом, как и других государств Закавказья — Армении и Азербайджана. Ситуация изменилась только в начале 1920 г., что было связано с разгромом деникинской армии и риском продвижения большевиков в Закавказье. Франция, Великобритания и Италия, а позже и Япония, признали фактическую независимость Грузии, Азербайджана и Армении. Это мотивировалось необходимостью создания буферной зоны между Советской Россией и Ближним Востоком, разделенным на сферы влияния стран Антанты. Но было уже поздно — весной 1920 г. советская власть была установлена в Азербайджане. Грузинское руководство в панике объявило мобилизацию населения, будучи уверенным в том, что советское руководство направит Красную Армию на завоевание грузинской территории. Однако в это время вооруженный конфликт с Грузией представлялся для советской власти невыгодным, так как назревало вооруженное противостояние с Польшей, а также оставался нерешенным вопрос с разгромом войск барона Врангеля в Крыму.

Поэтому Москва отложила решение о вводе войск из Азербайджана в Грузию и 7 мая 1920 г. советское правительство подписало с Грузией мирный договор. Таким образом, РСФСР стало первым в мире крупным государством такого уровня, признавшим политический суверенитет Грузии не фактически, а формально, заключив с ней дипломатические отношения. Более того — РСФСР признало грузинскую юрисдикцию над бывшими Тифлисской, Кутаисской, Батумской губерниями, Закатальским и Сухумским округами, частью Черноморской губернии южнее р. Псоу. Однако после того, как осенью 1920 г. советская власть была провозглашена в Армении, Грузия осталась последним закавказским государством, неподконтрольным Советской России. Данная ситуация, в первую очередь, не удовлетворяла самих грузинских коммунистов. Поскольку именно они составляли костяк сторонников присоединения Грузии к Советской России, вряд ли можно говорить о том, что произошедшее вскоре установление советской власти в Грузии явилось следствием некоей «русской оккупации». Орджоникидзе или Енукидзе были не меньшими грузинами, чем Жордания или Лордкипанидзе, просто воспринимали будущее своей страны несколько в ином ключе.

— Григорий Орджоникидзе, более известный как "Серго", был одним из наиболее горячих сторонников установления Советской власти в Грузии и в Закавказье в целом, и сыграл огромную роль в "советизации" Грузии. Он прекрасно понимал, что установление советской власти в Грузии представляло для Советской России важнейшую стратегическую задачу. Ведь Грузия, оставаясь единственной несоветской территорией в Закавказье, представляла собой форпост британских интересов и, соответственно, могла рассматриваться как источник антисоветских козней, разрабатываемых и направляемых британским руководством. Следует отметить, что Владимир Ильич Ленин до последнего сопротивлялся давлению со стороны своих соратников, утверждавших о необходимости помощи грузинским большевикам в установлении советской власти в Грузии. Ленин не был уверен в том, что назрела необходимость в столь стремительных действиях и хотел проявить определенную осторожность.

— Григорий Орджоникидзе, более известный как "Серго", был одним из наиболее горячих сторонников установления Советской власти в Грузии и в Закавказье в целом, и сыграл огромную роль в "советизации" Грузии. Он прекрасно понимал, что установление советской власти в Грузии представляло для Советской России важнейшую стратегическую задачу. Ведь Грузия, оставаясь единственной несоветской территорией в Закавказье, представляла собой форпост британских интересов и, соответственно, могла рассматриваться как источник антисоветских козней, разрабатываемых и направляемых британским руководством. Следует отметить, что Владимир Ильич Ленин до последнего сопротивлялся давлению со стороны своих соратников, утверждавших о необходимости помощи грузинским большевикам в установлении советской власти в Грузии. Ленин не был уверен в том, что назрела необходимость в столь стремительных действиях и хотел проявить определенную осторожность. Однако Орджоникидзе уверял Ленина в готовности грузинского населения к признанию советской власти и решительным действиям в ее поддержку. Хотя Ленин выступал за мирные переговоры с правительством Жордании, Орджоникидзе был уверен в необходимости ввода красноармейских соединений для поддержки грузинских большевиков. Он писал в телеграмме Лениину: "Грузия окончательно превратилась в штаб мировой контрреволюции на ближнем востоке. Здесь орудуют французы, здесь орудуют англичане, здесь орудует Казим-бей — представитель Ангорского правительства. В горы бросаются миллионы золота, создаются в пограничной полосе с нами грабительские банды, нападающие на наши пограничные посты... Считаю необходимым еще раз подчеркнуть надвигающуюся на Бакинский район смертельную опасность, предупредить которую можно лишь немедленным сосредоточением достаточных сил для советизации Грузии".

12 февраля 1921 г. в Борчалинском и Ахалкалакском уездах Грузии вспыхнули восстания, поднятые местными большевиками. Восставшие захватили Гори, Душет и территорию всего Борчалинского уезда. Стремительный успех большевистских повстанцев в Борчалинском уезде повлек за собой изменение позиций Владимира Ильича Ленина. Он принял решение направить грузинским большевикам помощь в лице подразделений Красной Армии.

Создание Советской Грузии

16 февраля 1921 г. Революционный комитет Грузии во главе с Филиппом Махарадзе провозгласил создание Грузинской советской республики, после чего официально обратился за военной помощью к руководству РСФСР. Таким образом, вторжение Красной Армии на территорию Грузии было лишь помощью грузинскому народу, создавшему Грузинскую советскую республику и опасавшемуся, что она будет раздавлена меньшевистской властью при поддержке английских интервентов.

16 февраля 1921 г. Красная Армия перешла южную границу Грузии и заняла село Шулаверы. Началась кратковременная и стремительная операция по поддержке установления советской власти в Грузии, называемая также «советско-грузинской войной» (однако вряд ли подобное название справедливо — ведь речь идет о противостоянии грузин — большевиков и грузин — социал-демократов, в котором Советская Россия лишь оказала помощь первым, чтобы революция в Грузии не была раздавлена).

Следует отметить, что грузинские вооруженные силы в рассматриваемый период, были достаточно многочисленными. Они насчитывали не менее 21 тыс. военнослужащих и включали в свой состав 16 пехотных батальонов, 1 саперный батальон, 5 дивизионов полевой артиллерии, 2 конных полка, 2 автомобильных эскадрона, авиационный отряд и 4 бронепоезда. Кроме того, существовали крепостные полки, выполнявшие функции территориальной обороны. Костяк грузинской армии составляли бывшие военнослужащие царской армии, точнее — ее Кавказского фронта, а также ополченцы и бойцы подразделений «народной гвардии», контролировавшейся грузинскими социал-демократами. Руководили грузинскими вооруженными силами профессиональные военные. Так, генерал-майор Георгий Квинитадзе (1874-1970) был выпускником царского Константиновского военного училища и перед провозглашением независимости Грузии занимал должность генерал-квартирмейстера Кавказского фронта.

Подразделениям Красной Армии удалось достаточно быстро продвинуться к Тбилиси. Для обороны столицы грузинское командование выстроило линию защиты из трех группировок войск под командованием генералов Джиджихия, Мазниашвили и Андроникашвили. Под командованием Мазниашвили было сосредоточено 2,5 тысячи военнослужащих, пять батарей легких артиллерийских орудий и гаубиц, 2 броневика и 1 бронепоезд. Группировке Мазниашвили удалось нанести вечером 18 февраля поражение Красной Армии и взять в плен 1600 красноармейцев. Однако Красная Армия перенаправила удар и на следующий день атаковала участок, оборонявшийся курсантами военной школы. В течение 19-20 февраля происходили артиллерийские бои, затем в наступление перешли 5 гвардейских батальонов и кавалерийская бригада под командованием генерала Джиджихия. Грузинским войскам вновь удалось продвинуться вперед, но 23 февраля они вернулись назад, к прежним линиям обороны. 24 февраля 1921 г. правительство Грузии во главе с Жордания эвакуировалось в Кутаиси. Тбилиси был оставлен грузинскими войсками.

Дальнейшее развитие событий выглядело следующим образом. Воспользовавшись боевыми действиями Красной Армии в Грузии, свои интересы решила удовлетворить Турция. 23 февраля 1921 г. бригадный генерал Карабекир, командовавший турецким контингентом в Западной Армении, выдвинул ультиматум к Грузии, потребовав Ардаган и Артвин. Турецкие войска вступили на территорию Грузии, оказавшись поблизости от Батуми. 7 марта грузинские власти приняли решение разрешить турецким войскам войти в город, при этом сохраняя управление Батуми в руках грузинской гражданской администрации. Тем временем к Батуми подошли части Красной Армии. Опасаясь столкновения с Турцией, советское правительство пошло на переговоры.

16 марта Советская Россия и Турция подписали договор о дружбе, согласно которому Ардаган и Артвин переходили под власть Турции, тогда как Батуми оказывался в составе Грузии. Тем не менее, турецкие войска не спешили покидать территорию города. В этих условиях грузинское меньшевистское руководство пошло на заключение договора с Советской Россией. 17 марта в Кутаиси встретились министр обороны Грузии Григол Лордкипанидзе и полномочный представитель советской власти Авель Енукидзе, которые заключили перемирие. 18 марта было подписано соглашение, в соответствии с которым Красная Армия получала возможность вступления в Батуми. В самом городе грузинские войска во главе с генералом Мазниашвили вступили в столкновение с турецкими войсками. Во время уличных боев членам меньшевистского правительства удалось покинуть Батуми на итальянском судне. 19 марта генерал Мазниашвили сдал Батуми революционному комитету.

16 марта Советская Россия и Турция подписали договор о дружбе, согласно которому Ардаган и Артвин переходили под власть Турции, тогда как Батуми оказывался в составе Грузии. Тем не менее, турецкие войска не спешили покидать территорию города. В этих условиях грузинское меньшевистское руководство пошло на заключение договора с Советской Россией. 17 марта в Кутаиси встретились министр обороны Грузии Григол Лордкипанидзе и полномочный представитель советской власти Авель Енукидзе, которые заключили перемирие. 18 марта было подписано соглашение, в соответствии с которым Красная Армия получала возможность вступления в Батуми. В самом городе грузинские войска во главе с генералом Мазниашвили вступили в столкновение с турецкими войсками. Во время уличных боев членам меньшевистского правительства удалось покинуть Батуми на итальянском судне. 19 марта генерал Мазниашвили сдал Батуми революционному комитету. После провозглашения Грузии советской республикой, Центральный исполком Грузии возглавил Филипп Иесеевич Махарадзе (1868-1941). Один из старейших грузинских большевиков, Махарадзе происходил из семьи священника села Карискуре Озургетского уезда Кутаисской губернии. После окончания Озургетского духовного училища, Филипп Махарадзе учился в Тифлисской духовной семинарии и Варшавском ветеринарном институте. Еще до революции Махарадзе начал свою революционную карьеру, неоднократно попадал в поле зрения царской охранки. Именно ему было суждено провозгласить создание Грузинской советской республики и попросить военной помощи у РСФСР.

После провозглашения Грузии советской республикой, Центральный исполком Грузии возглавил Филипп Иесеевич Махарадзе (1868-1941). Один из старейших грузинских большевиков, Махарадзе происходил из семьи священника села Карискуре Озургетского уезда Кутаисской губернии. После окончания Озургетского духовного училища, Филипп Махарадзе учился в Тифлисской духовной семинарии и Варшавском ветеринарном институте. Еще до революции Махарадзе начал свою революционную карьеру, неоднократно попадал в поле зрения царской охранки. Именно ему было суждено провозгласить создание Грузинской советской республики и попросить военной помощи у РСФСР. Разумеется, что споры о статусе Грузии после провозглашения советской власти происходили и в среде руководителей большевистской партии. В частности, в 1922 г. разгорелось знаменитое «Грузинское дело». Иосиф Сталин и Серго Орджоникидзе предлагали статус простых автономий для союзных республик, включая и Грузию, тогда как Буду (Поликарп) Мдивани, Михаил Окуджава и ряд других лидеров грузинской большевистской организации настаивали на создании полноценной республики со всеми атрибутами независимого государства, но в составе СССР — то есть, на превращение Советского Союза в конфедеративное государство. Примечательно, что последнюю точку зрения поддержал В.И. Ленин, который увидел в позиции Сталина и Орджоникидзе проявление «великорусского шовинизма». Однако в конечном итоге победила все же сталинская линия.

После того, как в Грузии была утверждена советская власть, началось строительство новой социалистической государственности республики. 4 марта 1921 г. была установлена советская власть в Абхазии — провозглашено создание Социалистической Советской Республики Абхазия, а 5 марта советскую власть установила Южная Осетия. 16 декабря 1921 г. ССР Абхазия и ССР Грузия заключили Союзный договор, в соответствии с которым Абхазия входила в состав Грузии. 12 марта 1922 г. Грузия вошла в состав Федеративного Союза Социалистических Советских Республик Завказья, 13 декабря 1922 г. преобразованного в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. 30 декабря ЗСФСР, РСФСР, УССР и БССР заключили соглашение об объединении в Союз Советских Социалистических Республик. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. Грузинская ССР, Армянская ССР и Азербайджанская ССР выходили из состава ЗСФСР и входили в состав СССР в качестве отдельных союзных республик, а единая Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика упразднялась.

В составе СССР Грузия оставалась одной из наиболее заметных республик, и это учитывая, что она не обладала индустриальной или ресурсной мощью РСФСР или УССР. Руководители Грузинской ССР практически всегда подбирались из числа представителей грузинских народов, более того — грузины играли колоссальную роль и в руководстве СССР. Даже если не брать фигуру Сталина, который в значительной степени дистанцировался от своей национальной принадлежности, процент выходцев из Грузии в высшем руководстве СССР, в особенности в течение первых трех десятилетий советской власти, был крайне значителен. Многие рядовые выходцы из Грузии с честью сражались на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в строительстве советских промышленных объектов, получали самое разное образование, становились всенародно признанными деятелями культуры и искусства. Поэтому вряд ли возможно говорить о самом факте «советской оккупации» Грузии. Грузия вплоть до эпохи распада СССР рассматривалась как одна из наиболее благополучных и богатых союзных республик.

В составе СССР Грузия оставалась одной из наиболее заметных республик, и это учитывая, что она не обладала индустриальной или ресурсной мощью РСФСР или УССР. Руководители Грузинской ССР практически всегда подбирались из числа представителей грузинских народов, более того — грузины играли колоссальную роль и в руководстве СССР. Даже если не брать фигуру Сталина, который в значительной степени дистанцировался от своей национальной принадлежности, процент выходцев из Грузии в высшем руководстве СССР, в особенности в течение первых трех десятилетий советской власти, был крайне значителен. Многие рядовые выходцы из Грузии с честью сражались на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в строительстве советских промышленных объектов, получали самое разное образование, становились всенародно признанными деятелями культуры и искусства. Поэтому вряд ли возможно говорить о самом факте «советской оккупации» Грузии. Грузия вплоть до эпохи распада СССР рассматривалась как одна из наиболее благополучных и богатых союзных республик. Напомним, что в течение так называемой «оккупации» не было кровопролитных войн на территории Грузии, грузины в массовом порядке не эмигрировали из республики, а республиканская экономика, хотя и не отличалась высоким уровнем развития производства и технологий, тем не менее не находилась в том состоянии, в котором оказалась после распада единого советского государства. Причины сложного политического и экономического положения стали следствием именно стремления к «суверенитету», в действительности принимающему практически во всех случаях антироссийскую направленность. В том, чтобы превратить Грузию во враждебное России государственное образование, важнейшую роль и в 1918-1921 гг., и после 1991 г. играл Запад: Великобритания, а затем и Соединенные Штаты Америки.

Информация